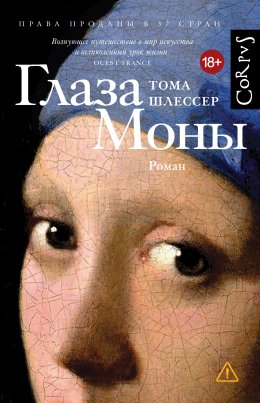

Читать онлайн Глаза Моны

- Автор: Тома Шлессер

- Жанр: Современная зарубежная литература

Published by arrangement with SAS Lester Literary Agency & Associates

© Éditions Albin Michel – Paris 2024

© Н. Мавлевич, перевод на русский язык, 2025

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025

© ООО “Издательство Аст”, 2025

Издательство CORPUS ®

Всем бабушкам и дедушкам на свете

Пролог. Полный мрак

Вдруг наступила темнота. Как будто черную тряпку набросили. Потом замелькали какие-то вспышки, так бывает, когда пытаешься смотреть на солнце сквозь закрытые веки или когда сжимаешь кулаки, чтобы не закричать от боли или от волнения.

Мона, конечно, не так все это описала. Когда несчастье обрушилось на маленькую испуганную десятилетнюю девочку, она сказала просто, без поэтических красот:

– Мама, мне стало совсем темно!

Сказала сдавленным голосом, жалобно, но и как-то пристыженно. Такая нотка стыда всегда настораживала ее мать. Тут Мона никогда не притворялась. И раз она стыдилась, значит, было чего, и жди неприятных открытий.

– Мама, мне стало совсем темно!

Мона ослепла.

Непонятно почему. Все было как обычно: она прилежно делала математику, примостившись на углу стола, где ее мама шпиговала жирный кусок мяса чесноком; в правой руке держала ручку, левой прижимала тетрадку. У нее была дурная привычка горбиться при письме, поэтому висевшая на шее ракушка-талисман болталась над тетрадкой и мешала ей, она как раз хотела ее снять, и тут… Оба глаза заволокла густая тьма, как будто в наказание за то, что они были такие большие, чистые и светлые. И потемнело не снаружи, как бывает по вечерам или в театре, когда постепенно гаснет свет, – нет, эта темнота шла изнутри, исходила из нее самой. Глаза затянула черная завеса, которая отрезала Мону от начерченных в тетради многоугольников, от темно-коричневого стола, от лежавшего в стороне куска мяса, от мамы в белом фартуке, от кухни с кафельными стенами, от папы, сидевшего в соседней комнате, от их квартиры в Монтрёе[1], от нависшего над улицами серого осеннего неба, от всего мира. Девочка очутилась в полной темноте, будто ее заколдовали.

Мама в панике позвонила семейному врачу. Сбивчиво рассказала, что случилось с глазами дочери, на вопрос, не расстроена ли у девочки речь, нет ли паралича, ответила: кажется, ничего такого.

– Похоже на ишемический спазм, – туманно сказал доктор.

Он велел дать Моне большую дозу аспирина и, главное, немедленно доставить в больницу Отель-Дьё – он предупредит коллегу, и тот сразу ею займется. Нет, это будет не он сам, другой педиатр, прекрасный специалист-офтальмолог и к тому же гипнотерапевт. Скорее всего, слепота пройдет минут через десять, сказал доктор и повесил трубку. Между тем прошло уже более четверти часа, а Мона по-прежнему ничего не видела.

В машине Мона плакала и била себя по вискам. Мать удерживала ее, хотя, по правде говоря, ей и самой хотелось постучать по хрупкой головке дочери, как делают со сломанным механизмом, тупо надеясь, что он опять заработает. Отец вцепился в руль старенького тряского “фольксвагена” и все хотел доискаться, из-за чего произошло несчастье. Он был уверен, что с дочкой что-то случилось на кухне, и сердился, что ему не говорят. Перебирал все возможные причины: горячий пар попал ей в глаза или она упала? Да нет же, нет, Мона сто раз повторила:

– Это случилось само собой, просто так!

Отец не верил:

– Просто так не слепнут!

И зря не верил, люди слепнут и “просто так”. Именно это произошло с его дочерью, десятилетней Моной, у которой слезы текли в три ручья (может, она ждала, что слезы смоют черную муть с ее глаз), – именно это и произошло под вечер того октябрьского воскресенья. Но уже на пороге больницы на острове Сите, почти примыкающей к Нотр-Дам, Мона остановилась и перестала рыдать:

– Мама, папа, проходит!

Стоя на холодном ветру, она стала трясти головой, чтобы зрение поскорее вернулось. Пелена, застилавшая ей глаза, поднималась, как складная штора. Вот проступили контуры окружающего, очертания лиц и ближайших предметов, кладка каменных стен, вся палитра цветов и оттенков, от самых ярких до самых темных. Мона различила хрупкую фигурку матери, ее лебединую шею, тонкие руки и отцовские руки, посильнее. Наконец, увидела, как поодаль взлетел сизый голубь, и страшно обрадовалась. Слепота как захватила ее, так и отпустила. Пронзила ее, как пуля, которая входит в тело и выходит с другой стороны – больно, но рана заживет. “Чудеса”, – подумал отец. Он точно отсчитал время, сколько длился приступ: час и три минуты.

В офтальмологическом отделении больницы девочку не собирались отпускать, пока тщательно не обследуют, не установят диагноз и не дадут предписания. Конечно, тревога несколько улеглась, но успокаиваться рано. Медсестра отвела их в кабинет на втором этаже. Там принимал педиатр, доктор Ван Орст, которого предупредил семейный врач. Мулат, довольно молодой, но рано полысевший. Его ослепительно-белый халат контрастировал с болезненно-зелеными стенами. Добродушное лицо, широченная улыбка действовали успокоительно, хотя симпатичному доктору наверняка пришлось насмотреться на тяжелые случаи.

– Ну, сколько тебе лет? – спросил он прокуренным голосом, шагнув навстречу Моне.

Моне десять. Она единственная дочь любящих родителей. Ее маме Камилле около сорока. Она субтильная, с короткими встрепанными волосами, в голосе чуть ощутимый привкус насмешливого говорка уроженки предместий. “Слегка безбашенная”, – говорил ее муж, и в этом был ее особый шарм, к которому, однако, добавлялась железная твердость, так что получалась этакая смесь властности с анархией. Она работала в агентстве по найму, была безупречной, старательной служащей. Но это в первой половине дня. А во второй – совсем другое дело. С обеда и до вечера она волонтерила напропалую. Помогала всем подряд: от одиноких стариков до брошенных собак. Полю, отцу, стукнуло пятьдесят семь. Камилла – его вторая жена. Первая ушла к его лучшему другу. Он всегда носил галстук, чтоб были незаметны потертые воротники, и занимался мелкой торговлей антиквариатом. Его пристрастие – американская культура 1950-х годов: музыкальные и игральные автоматы, афиши. Началось это давно: еще подростком он собирал брелоки в форме сердечка, так что теперь обладал внушительной коллекцией этих штучек, которую ни за что не желал продавать, даже если, что вряд ли, нашлись бы охотники. С развитием интернета его лавчонка где-то на задворках в Монтрёе совсем захирела. Тогда и он, положившись на свой авторитет знатока, обзавелся веб-сайтом, который без конца обновлял и переводил на английский. Деловой хватки у него не было никакой, но каждый раз, когда он оказывался на грани разорения, его спасали немногочисленные ценившие его постоянные клиенты-коллекционеры. Прошлым летом ему удалось починить игровой автомат Wishing Well фирмы Gottlieb 1955 года и продать его за кругленькую сумму в десять тысяч евро. Удачная сделка после нескольких скудных месяцев. А потом снова ничего. Все говорили: кризис. Поль каждый день осушал у себя в лавке бутылочку красного, а потом надевал ее, пустую, как трофей, на острие сушилки-ежа, какие расплодились с легкой руки Марселя Дюшана[2]. Пенять на неудачи было некому, и он выпивал в одиночестве. Мысленно произнося тост за Мону. За ее здоровье.

Пока санитар водил Мону по запутанному больничному лабиринту из кабинета в кабинет, где ее обследовали и брали анализы, доктор Ван Орст, утопая в огромном кресле, сообщил Полю и Камилле первый диагноз:

– ТИА – транзиторная ишемическая атака.

Это означало, что на короткое время нарушилось кровоснабжение мозга и что теперь надо было найти причины этого расстройства. Однако случай Моны, по словам врача, озадачил его: с одной стороны, приступ, вообще говоря, редчайшее явление у девочки ее возраста, был необычайно силен – он затронул оба глаза и длился более часа; с другой – двигательная и речевая функции совершенно не пострадали. Посмотрим, что покажет МРТ. Но, с заминкой сказал он, готовиться надо к худшему.

Мону уложили на кушетку внутри какой-то жуткой машины и велели лежать спокойно и не шевелиться. Ее попросили снять талисман, но она отказалась. Это была маленькая ракушка на сплетенном из лески шнурке, которая раньше принадлежала ее бабушке и приносила счастье. Мона никогда ее не снимала, и точно такую же носил Диди, ее любимый дед. Два талисмана, думала Мона, связывали их, и она не хотела, чтобы эта связь с дедом прервалась. Металла в кулоне не было, так что ей разрешили оставить его. И вот ее прелестная головка, обрамленная нимбом каштановых с рыжеватым отливом волос, очутилась в этакой трубе, будто в чреве у людоеда, где что-то лязгало, как в заводском цеху. Пытка продолжалась с четверть часа, и все это время Мона негромко пела, чтобы выдержать, чтобы в этом гробу звучало что-то живое и бодрое. Пела все подряд: сладенькую колыбельную, которую еще недавно мама, по ее просьбе, мурлыкала ей перед сном; популярный хит, который крутили в супермаркетах, Моне нравился этот клип, там приплясывали симпатичные парни с красиво уложенными волосами; навязчивые рекламные мелодии, песенку про зеленую мышку, которую она однажды целый день вопила, стараясь, безуспешно, разозлить папу.

Пришли результаты МРТ. Доктор Ван Орст позвал Камиллу с Полем и поспешил их успокоить. Ничего плохого. Совсем ничего. На всех срезах нормальная структура мозга. Никаких опухолей не обнаружено. Исследования продолжаются, самые разнообразные. Продолжаются всю ночь, исследуется всё, от глазного дна до внутреннего уха, и кровь, и кости, и мышцы, и артерии. Нигде ничего. Тишина после бури. Так была ли буря?

На часах в коридоре больницы Отель-Дьё пять утра. В голове измученной Камиллы всплыла детская страшилка про украденные глаза; можно подумать, сказала она мужу, какой-то злой волшебник забрал у Моны глаза, а потом вернул. Как будто по ошибке, отозвался Поль, просто обознался. Или послал какой-то знак, предупреждение, и сделает это еще раз, подумали оба, но вслух не сказали.

Во дворе прозвенел звонок. Учительница мадам Аджи привела своих учеников на третий этаж и сказала им, что их одноклассница Мона вернется в школу только после осенних каникул. Ей самой накануне позвонила Камилла, мама Моны, рассказала про ужасную ночь и про серьезные опасения. Ребята, конечно, засыпали учительницу вопросами. Значит, у Моны каникулы начнутся на неделю раньше?

– Просто она приболела, – только и ответила мадам Аджи, она и сама хотела бы знать больше.

– Приболела – вот повезло-то! – звонко крикнул Диего с третьей парты, выразив общее чувство.

Еще бы – большинству детей болезнь представлялась чудесным избавлением от школы.

Больше всех завидовали Моне ее лучшие подруги Лили и Жад, сидевшие за последней партой у выпачканной мелом занавески. Они прекрасно знали ее комнату, и им так хотелось быть с ней вместе! Приболела? Ну да, подумала Лили, но уж наверняка будет целыми днями торчать в антикварной лавочке у отца. Жад тоже, глядя на пустое место Моны, мысленно видела, как они с ней придумывают всякие истории и игры и роются в старых американских штуковинах, забавных, разноцветных, иногда непонятных и страшно интересных, которыми забита тесная лавка. Но Лили возразила:

– Нет, когда Мона болеет, с ней сидит ее дедушка, а я его боюсь.

Жад насмешливо фыркнула, чтобы показать, что уж она-то не боится ничего, а тем более дедушку Моны. Но в глубине души была согласна с Лили: она тоже робела перед этим высоченным сухопарым стариком со шрамом на лице, который разговаривал низким бесстрастным голосом.

– Алло, папа, привет, это я.

Камилла только в полдень набралась духу позвонить отцу. Анри Вюймен не признавал мобильников, а по стационарному телефону отвечал таким сухим и резким “да”, что пропадала всякая охота продолжать разговор. Его дочь ненавидела этот ритуал и каждый раз заранее жалела о потерянном времени, даже если трубку снимала мать (когда еще была жива).

– Папа, – начала она, через силу выговаривая слова, – случилась ужасная вещь.

И рассказала все по порядку, стараясь сохранять спокойствие.

– И что же? – с нетерпением в голосе спросил Анри.

Но Камилла так долго сдерживала слезы, что не выдержала и вместо ответа разрыдалась.

– Так что же, милая? – торопил ее отец.

Неожиданно ласковое обращение придало Камилле сил, она глубоко вздохнула и закончила:

– Ничего! Пока ничего не нашли. Все, кажется, в порядке.

Анри тоже вздохнул с огромным облегчением, откинулся на спинку стула и обозрел потолочную лепнину: радующий глаз орнамент из пузатых фруктов, весенних цветов и витиеватых загогулин.

– Дай мне ее на минутку.

Но Мона уже задремала в гостиной, пригревшись в кресле под рыжим пледом.

Овидий описывал засыпание как вход в огромную пещеру, где, томно раскинувшись, возлежит бог сна. Эти чертоги недоступны для Феба, повелителя Солнца. Мона узнала от деда, что путешествия в таинственные, зыбкие области сна определяют ритм отмеренной нам жизни. Поэтому никак нельзя пренебрегать прогулками по этим краям, где мы вновь и вновь оказываемся еженощно.

В следующие дни доктор Ван Орст из Отель-Дьё направлял Мону на все новые и новые обследования. И снова никакой особой патологии не выявилось. Шестьдесят три минуты слепоты оставались необъяснимыми, так что доктор отказался от диагноза “транзиторная ишемическая атака”, предполагавшего сосудистую недостаточность, в наличии которой он теперь сомневался. Поскольку установить точный диагноз не удавалось, Ван Орст предложил Моне и ее родителям прибегнуть к гипнозу. Поля такое предложение ошарашило. Мона же не очень хорошо понимала, что это такое. Само слово связывалось у нее с игрой в удавку, о которой она что-то смутно слышала в школе и которая ужасно ее пугала. Доктор постарался развеять это ложное представление и объяснил: погрузив Мону в гипноз, он сможет на некоторое время проникнуть в ее сознание и управлять им. Таким образом он вернет девочку в тот момент, когда у нее пропало зрение, даст ей пережить это снова, и тогда, возможно, обнаружится причина. Поль был категорически против. Ни в коем случае, это слишком опасно. Настаивать Ван Орст не стал – чтобы гипноз дал результаты, ребенок должен полностью довериться врачу. У Моны же с самого начала было сильное предубеждение, и отец ее бурно воспротивился, значит, возвращаться к рискованной теме не стоило. Что касается Камиллы, она промолчала.

Что ж, доктор Ван Орст назначил пациентке классическое медицинское наблюдение: еженедельно сдавать кровь, показываться офтальмологу. Плюс домашний режим на десять дней. А Камилле и Полю велел отслеживать “любые субъективные жалобы, которые могут иметь симптоматический характер”, то есть внимательно прислушиваться к ощущениям дочери. И посоветовал обратиться по этому поводу к педопсихиатру.

– Собственно, не для лечения, а для текущей профилактики.

Поль и Камилла более или менее подробно записали его советы, но их мучил только один вопрос: “Есть ли опасность, что Мона со временем ослепнет?” Почему-то Ван Орст ни разу об этом не заговорил, да и сами родители, несмотря на тревогу, прямого вопроса избегали. В конце концов, вероятно, решили они, раз врач о таком исходе не упомянул, то нечего и обсуждать.

А вот Анри Вюймен спросил дочь напрямик, он не привык уходить от вопросов, пусть даже самых страшных. Обычно он звонил дочери не слишком часто и только для того, чтобы поболтать с Моной, но в ту неделю названивал чуть не каждый день и терзал Камиллу, взволнованно осведомляясь: ослепнет или нет его золотая, обожаемая внучка, да или нет? Еще он настойчиво просил дать ему повидаться с Моной. Камилла не могла найти подходящий предлог, чтобы отказать, и предложила ему прийти в следующее воскресенье 1 ноября, в День всех святых, ровно через неделю после приступа слепоты. Поль догадался, о чем речь, заранее смирился с предстоящим визитом и разом выпил чуть не целую бутылку терпкого бургундского. Он чувствовал себя при тесте круглым дураком. Зато Мона запрыгала от радости и нетерпения.

Она обожала дедушку, такого сильного, умудренного опытом прожитых лет. Любила смотреть, как он покорял окружающих своим огромным ростом и тяжелыми очками с почти квадратными линзами в толстой оправе. Рядом с ним она чувствовала себя под надежной защитой. Анри неизменно разговаривал с ней как со взрослой. И Мона очень ценила такую манеру общения. Ей было весело, она не боялась чего-то не понять и смеялась над собственными ошибками и ляпами. Она тоже не подделывалась под деда, говорила по-своему, и это было не соревнование, а игра.

Анри не пытался сделать из нее ученую обезьянку. Не хотел быть карикатурным дедом, который придирается к ошибкам внуков и поправляет их поучающим тоном. Это было не в его духе. Он никогда не заставлял Мону делать уроки, не спрашивал про школьные оценки. Кроме того, ему не просто нравилось, он был в восторге от того, как она разговаривает. Почему? Он и сам не знал. По неведомой причине. В ее детском языке с самого начала было что-то невероятно привлекательное. Причем трудно сказать, хорошо это или плохо, преимущество или недостаток. Ощущение чего-то ускользающего возникло не вчера – Мона всегда говорила особенно, в ее речи всегда звучала какая-то “своя мелодия”, какая-то загадка, которую Анри надеялся разгадать со временем, внимательно прислушиваясь.

Камилла диву давалась, глядя на их отношения, “так не бывает” – казалось ей, однако приходилось признать, что они отлично ладили и Моне с дедом очень хорошо. Анри же любил цитировать “Искусство быть дедом” Виктора Гюго и при каждом удобном случае повторял один из его главных принципов передачи знаний: не важно, понимает ли ребенок сразу все, что ему говорят; все новые слова проникают в его мозг, как семена в землю, укореняются там, и в свое время из них вырастут и зацветут прекрасные деревья. Главное – не лениться бороздить почву и разбрасывать семена.

Анри Вюймен был неустанным сеятелем, он щедро сеял слова, точные и красочные, они запоминались с первого раза и навсегда; речь его была очень простой, но захватывающей, как будто говорил умелый рассказчик, то убыстряя, то замедляя темп, то прибавляя выразительности. Как будто перед Моной спокойно разворачивался свиток жизненного опыта и некрикливой эрудиции.

Так или иначе, Мону связывало с Диди особое чувство. Между дедами и внуками вообще возникает иногда чудесная связь, благодаря тому что старшие, в силу известной закономерности, возвращаются к детскому взгляду на мир и потому прекрасно понимают тех, кто только вступает в жизнь.

Анри Вюймен жил в хорошей квартире на авеню Ледрю-Роллен, прямо напротив “Бистро художника”, небольшого ресторанчика, отделанного деревом в стиле ар-нуво. Он заходил туда по утрам, привычно заказывал кофе с круассаном, просматривал свежие газеты, перекидывался парой слов с кем придется: с посетителями или незанятыми официантами. Чувствуя себя человеком из прошлого, совершал ритуальную прогулку: медленным шагом шел по улице Фобур-Сент-Антуан до площади Бастилии, попутно разглядывая мебель в витринах магазинов, потом сворачивал на бульвар Ришар-Ленуар, доходил до бульвара Вольтер и по нему – до площади Республики. А вечерами у себя дома зарывался в книги по искусству, которые стояли на полках, покрывавших стены с пола до потолка. Высоченный Анри (он был на сантиметр выше генерала де Голля) без лесенки доставал те, что стояли на самом верху, и, странное дело, именно они привлекали его чаще всего. Он обладал феноменальной памятью, охотно делился всем, что хранилось в ней, вот только личные воспоминания держал под замком. Мона знала: с Диди все можно, кроме одного – запрещалось упоминать о его жене Колетте Вюймен, которая скончалась семь лет тому назад. Камилла, как и дед, тоже не говорила о ней. И сколько Мона ни пыталась пробить брешь в этой стене молчания – бесполезно. Ни слова о Колетте! Никогда. Единственным исключением из этого табу был талисман, который Анри носил на шее в память о покойной жене. Красивая, подвешенная на леске остроконечная ракушка, они подобрали такие на Лазурном Берегу летом 1963 года; какого числа, он забыл, но точно помнил, что в тот день стояла страшная жара и что он дал Колетте важные клятвы. Мона, как уже было сказано, носила такой же талисман, доставшийся ей от бабушки.

У всех есть любимая клятва. Анри Вюймен клялся “всем самым прекрасным на свете”. Мона каждый раз удивлялась и недоуменно усмехалась: все самое прекрасное на свете – это и всё, и ничего. И думала про себя, входит ли в это самое прекрасное ее драгоценный дедушка. В молодости он, несомненно, был очень хорош собой, да и сейчас оставался привлекательным, эффектным, обаятельным. Его иссохшее, обтянутое кожей лицо восьмидесятилетнего старца покоряло мощью и силой интеллекта. От середины правой щеки до самой брови его перечеркивал рубец. Должно быть, рана была серьезная. Шрам не только рассекал кожу, но и проходил через глаз. Это был след войны. Ужасное воспоминание: 17 сентября 1982 года, когда Анри делал снимки для фоторепортажа из Ливана для Агентства Франс Пресс, один фалангист[3], чтобы остановить репортера, полоснул его ножом. Анри пробирался в лагерь Шатила. Ходили слухи, что там происходила резня, палестинских беженцев убивали без суда в отместку за смерть президента Башира Жмайеля. Анри хотел проверить, выступить свидетелем. Но ему преградили путь, зверски расправились с ним. Он потерял много крови и ослеп на один глаз. В старости он все больше усыхал, и эта сухопарость в сочетании со шрамом придавала его облику что-то мистическое. Красавец-журналист, похожий на Эдди Константина[4], превратился в персонажа легенды.

В День всех святых Мона была в полной готовности. Родители постарались сделать повеселее этот серый ноябрьский день. Пришли подружки, Лили и Жад, они все втроем смотрели “Историю игрушек”, мультик про ожившие игрушки, потом просто дурачились, особенно Жад. Девчонка с хорошеньким лукавым личиком, умными раскосыми глазками, матовой кожей и гладкими волосами. Но ей страшно нравилось гримасничать, и она умела так кривляться, строить такие смешные и жуткие рожи, что ее миловидная физиономия превращалась в арену, на которой резвятся бешеные клоуны. Мону это всегда приводило в восторг, она просила новых и новых гримас.

В семь вечера зазвенел домофон. Поль округлил губы и вскинул брови. Камилла нажала на кнопку и спросила:

– Папа?

Конечно, это он, явился минута в минуту. Поль поздоровался с тестем и пошел провожать домой Лили и Жад, в квартире остались трое: Мона, ее мама и дедушка. Мона радостно кинулась деду на шею и принялась подробно рассказывать все, о чем не стала говорить подругам: как она мучилась час и три минуты и как ее таскали по кабинетам в больнице. Камилла не прерывала ее.

Девочка тараторила без умолку, Анри же, слушая ее, придирчиво оглядывал квартиру, где она жила. И все, включая комнату Моны, хотя и разукрашенную всякой веселенькой дребеденью, показалось ему ужасно убогим. Эти обои с цветочными гирляндами, усыпанные блестками безделушки в форме сердечек или зверушек, эти рыжие или розовые мягкие игрушки, жуткие постеры с портретами юных звезд, эти пластмассовые украшения, эта мебель, как во дворце какой-нибудь мультяшной принцессы… И все таких ядовитых цветов, что у Анри перехватило горло. Вся обстановка кричала о дурном вкусе, в ней в лучшую сторону выделялись только два предмета: тяжелая американская лампа в индустриальном стиле 1950-х годов с телескопической стойкой, которую Поль раздобыл для дочки и закрепил на ее маленьком секретере, и висящая в рамке над кроватью афиша какой-то выставки с репродукцией картины в мерцающих холодных тонах. На ней была изображена сидящая на покрытой белой тканью табуретке обнаженная женщина, она наклонилась вперед и положила согнутую левую ногу на правое колено. В углу была надпись: “Музей Орсе, Париж. Жорж Сёра (1859–1891)”.

Но эти исключения не делали погоды, и Анри пришел к неутешительному выводу: комната Моны подтверждала истину о том, что детство – такое время, когда жизнь ради видимого удобства загромождается ненужными и уродливыми вещами. А красота, настоящая красота просачивается в этот антураж лишь исподволь. Вообще, думал Анри, это вполне нормально, тонкий вкус и сложные эмоции придут позднее. Вот только Мона чуть не ослепла (он задыхался от этой мысли), а если она окончательно потеряет зрение в ближайшие дни, недели или месяцы, у нее в памяти навсегда застрянет вся эта пошлая мишура. Провести всю жизнь во мраке, мысленно перебирая самые дрянные образцы человеческого, с позволения сказать, искусства, и даже в воспоминаниях не иметь возможности насладиться прекрасными творениями? Ужасно. Невыносимо.

Анри, к досаде дочери, весь вечер просидел угрюмым и молчаливым. Когда же Мона ушла спать, Камилла решительно прибавила громкость на старом хромированном проигрывателе, чтобы саксофон Колтрейна зазвучал в полную силу и девочка наверняка не расслышала бы, о чем говорят взрослые.

– Послушай, папа. Сейчас Мона вроде бы не слишком расстроилась из-за… – Камилла запнулась, подыскивая слова, – из-за того, что произошло. Но доктор советует, чтобы ее понаблюдал детский психиатр. Возможно, поначалу ей будет как-то не по себе, и вот я подумала, не мог бы ты водить ее туда… ну, чтобы ей было спокойнее?

– Психиатр? И это поможет ей не ослепнуть?

– Да об этом и речи нет!

– А я думаю, речь именно об этом. Если бы вы набрались смелости прямо спросить у вашего доктора… как там его?

– Его зовут Ван Орст, и он очень хороший врач, – неловко ввернул Поль, желая принять участие в беседе.

– Постой, папа, послушай! – снова заговорила Камилла. – Будь уверен, мы с Полем сделаем все, чтобы с Моной все было хорошо. Но ей десять лет, и нельзя делать вид, что ничего не случилось. Врач говорит, что ее психическое состояние важнее всего. И я просто спрашиваю, хочешь ли ты заняться этим, потому что знаю: тебе Мона доверяет. Понимаешь, папа?

Анри прекрасно понимал. Но в этот самый миг его осенила грандиозная идея, в которую он предпочел никого не посвящать. Нет, он не станет водить внучку к психиатру. Вместо этого он проведет ей курс совсем другой терапии, такой, которая перевесит уродство, которым она с детства окружена.

Он поведет Мону, верящую ему больше, чем любому другому взрослому, туда, где хранятся главные сокровища человечества, – они будут ходить по музеям. И если, к несчастью, Мона когда-нибудь совсем ослепнет, у нее в голове, по крайней мере, будет неисчерпаемый кладезь зрительных образов. И вот как он представлял себе осуществление этого плана: раз в неделю, по строгому расписанию, он будет брать Мону за руку и показывать ей в музее одну, всего одну вещь; сначала ничего не говорить и ждать, чтобы гармония красок и линий впиталась в ее сознание, а потом, когда придет время перейти от восхищения к осмыслению, объяснить ей словами, как художники говорят с нами о жизни, как показывают ее.

И это будет лучшее лечение для его маленькой Моны. Они пойдут в Лувр, затем в музей Орсе и, наконец, в Бобур[5]. Там-то, в этих местах, где сосредоточено все самое отважное и прекрасное, что создали люди, он найдет душеукрепляющее средство для внучки. Анри был не из тех любителей искусства, которые вдали от мира упиваются глянцевыми портретами кисти Рафаэли или ритмическими линиями фигур на рисунках Дега. Он ценил искусство, в котором есть, так сказать, огонь, и часто говорил: “Искусство – это или пожар, или пустое место”. Ему нравились те картины и скульптуры, которые могли бы всем своим видом или отдельной деталью обострить, разжечь желание жить.

Когда Камилла попросила Анри о помощи, в уме его пронеслись сотни образов: скалистые громады за спиной Джоконды, обезьяна у ног “Умирающего раба” Микеланджело, встревоженное лицо белокурого ребенка в правой части “Клятвы Горациев”, странные студенистые бараньи почки на натюрморте Гойи, комья земли на “Пахоте в Ниверне” Розы Бонёр, подпись-бабочка Уистлера на портрете его матери, зыбкие очертания церкви у Ван Гога… И еще, и еще: краски Кандинского, изломы Пикассо, кромешная чернота Сулажа. Все это вспыхнуло, зажглось призывными огнями, все требовало быть увиденным, услышанным, понятым, хотело стать любимым. Стать огненным валом, защитой от угрожающей глазам Моны пепельной пелены.

Анри широко улыбнулся:

– Ладно, я буду забирать Мону каждую среду после обеда. И условимся: все, что касается этой психотерапии, я беру на себя, никто не вмешивается. Это будет наше с Моной общее дело. Согласны?

– И ты найдешь хорошего специалиста, папа? Через своих старых друзей, да?

– В принципе вы согласны или нет? Я сам всем займусь при условии, что никто не будет вмешиваться и задавать вопросы.

– Только не обращайся к первому попавшемуся специалисту. Тут надо действовать обдуманно.

– Ты ведь доверяешь мне, милая?

– Конечно, – веско сказал Поль, отметая сомнения Камиллы. – Мона вас обожает, вы для нее авторитет, и она любит вас, как никого другого, так что да, мы доверяем вам.

Камилла кивнула, молча соглашаясь с уверенными словами мужа. Анри почувствовал, как увлажнился его здоровый глаз. Саксофон Колтрейна мерными волнами разливался по комнате. Мона спала у себя под охраной Жоржа Сёра.

Часть I. Лувр

1. Сандро Боттичелли. Научись принимать

Моне очень приглянулась большая стеклянная пирамида. Все в ней было здорово: ее легкость, прозрачность, то, как нахально она торчит посреди каменных зданий Луврского дворца и как играет в ее гранях холодное ноябрьское солнце. Дедушка был не слишком разговорчив, но Мона видела, что настроение у него прекрасное, иначе он бы не сжимал так бережно и крепко ее ладошку и не размахивал бы так беспечно руками. Пусть он молчал, но так и сиял ребяческой радостью.

– Какая красивая пирамида, Диди! Похожа на большую китайскую шляпу, – сказала Мона, когда они пробирались сквозь толпу туристов перед входом.

Анри посмотрел на нее и весело, но с примесью сомнения ухмыльнулся. Это получилось у него так забавно, что Мона засмеялась. Они зашли в стеклянную громадину, миновали контроль, спустились по эскалатору, очутились в огромном, как на вокзале или в аэропорту, холле, и свернули по указателю в сторону крыла Денон. Вокруг клубилась душная суматоха. Да, душная, потому что большинство посетителей крупных музеев плохо соображают, куда и зачем им надо, и бестолково топчутся, так что некуда деваться от суеты, тесноты и неразберихи, – такова цена, которую этим знаменитым местам приходится платить за свою популярность.

В этом шуме и гаме Анри присел, согнув свои ноги-ходули, чтобы говорить, глядя Моне в глаза. Он делал так каждый раз, когда собирался сказать ей что-то особенно важное. Его холодный, резкий, серьезный голос перекрывал общий гул. Как будто утихомиривал пустую болтовню и утомительную возню всего мира.

– Мона, мы с тобой будем приходить сюда каждую неделю и смотреть какую-нибудь одну – только одну! – вещь. Все эти люди хотят охватить все за раз и мечутся, не зная, как за это взяться. Мы будем умнее и мудрее. Будем долго-долго и молча рассматривать что-то одно, а потом поговорим о том, что увидели.

– Да? А я думала, мы идем к доктору. – Она хотела сказать “к педопсихиатру”, но не была уверена, что правильно выговорит это слово.

– Если хочешь, мы можем пойти к психиатру потом. Ты хочешь? Тебе это важно?

– Ты еще спрашиваешь! Что угодно, лишь бы не это!

– Тогда послушай меня, детка. Никакого психиатра не понадобится, если ты будешь внимательно смотреть на то, что я покажу.

– Правда? А ничего, что мы не пойдем к… – она опять запнулась и выбрала слово попроще, – этому доктору?

– Ничего. Клянусь всем самым прекрасным на свете.

Мона с Анри прошли по лабиринту лестниц и оказались в довольно небольшом зале. Через него проходило много народу, но никто или почти никто не останавливал взгляд на картине, которая тут висела. Анри выпустил руку внучки и с бесконечной нежностью сказал:

– Ну вот, теперь, Мона, смотри. Столько, сколько понадобится, чтобы разглядеть хорошенько.

Мона робко застыла перед сильно поврежденной, во многих местах потрескавшейся картиной, вернее, фреской, на которой кое-где краска совсем облупилась. Сразу видно – это что-то очень-очень старое и ветхое. Анри тоже смотрел на фреску, но еще больше – на внучку, он понимал: она растеряна и озадачена. Нахмурила брови, прыснула и тут же смутилась. Он знал, конечно: десятилетняя девочка, каким бы живым и ясным умом и тонким чувством она ни обладала, не могла с первого взгляда прийти в восторг от шедевра Возрождения. Знал, что, вопреки расхожему мнению, чтобы глубоко вникнуть в искусство, нужно время, требуется не поверхностное восхищение, а прилежный труд. Знал и то, что Мона включится в игру, раз он ее попросил, и, несмотря на первое недоумение, будет, как обещала, старательно разглядывать фигуры, краски, материал[6].