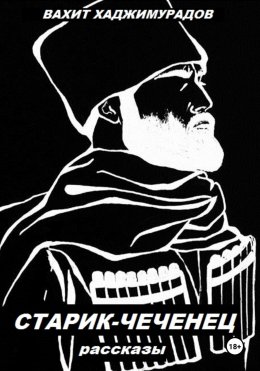

Читать онлайн СТАРИК-ЧЕЧЕНЕЦ (рассказы)

- Автор: Вахит Хаджимурадов

- Жанр: Воспитание детей, Детская проза, Историческая литература

СТАРИК-ЧЕЧЕНЕЦ. Рассказ.

После 4-й пары лекций я вышел из здания ЧИГУ в числе многочисленных студентов, словно выжатый лимон. Яркое весеннее солнце, не дождавшись от меня комплимента, укрылось за густой листвой деревьев, обнимающей плотно все великолепное старинное здание с шестью могучими колоннами у главного входа. Перед зданием университета в небольшом скверике на своем месте сидел Лев Николаевич весь в граните. Великий писатель и старинный друг мирного чеченца Садо Мисербиева из Толстой-Юрта тоже не дождался от меня особого внимания (Садо, кстати, умудрился спасти другу Льву Николаевичу и жизнь, и карточную честь, и Ясную Поляну). Не до великих и его мирных друзей мне было в эту минуту. Голова гудела от монотонных или истеричных голосов профессоров. Небольшая непонятного цвета дворняжка учтиво уступила мне дорогу, поняв, что я во сто крат голоднее ее. Судя по скромным «медякам», попрятавшимся по многочисленным карманам моих джинсов «US TOP», я мог себе позволить лишь скромный обед в студенческой столовой в общежитии №1 на «Минутке». Обычно до «Минутки» я добирался пешком, экономя, таким образом, три копейки на трамвай. Но в этот день я в себе не находил ни сил на пеший рейд, ни желания. И я поплелся, завернув возле великого писателя налево, к трамвайной остановке. Надо было скорее добраться до пары коржиков и непременного, граненого стакана разведенной сметаны в студенческой «столовке» в общежитии, вслед за тем и до железной скрипучей студенческой кровати в своей комнате на четвертом этаже. От асфальтированной дорожки средь университетского парка несло послеобеденным жаром, прибавляя вдобавок к моей усталости еще и серую тоску. Я шел весь сгорбленный, как какой-нибудь старик преклонных лет, и волочил ноги в модных туфлях со скощенным каблуком по горячему асфальту. Надо сказать, неосведомленному читателю дремучей современности, что туфли со скошенным каблуком и джинсы даже захудалые «US TOP», не говоря уж о супер «Wrangler», стоили целого состояния, рублей, этак, двести-триста. Но студент ЧИГУ мог недоедать месяцами, отказывать себе во многих удовольствиях, но с помощью не менее наивных и упертых родителей обязан был одеться «как все». Хоть и кричали профессора: «Да, что это такое! Превратили ЧИГУ в Дом моды!» Хоть и запрещено было советским менталитетом ношение всяких там капиталистических форм одежды. Кажется, в своем отстаивании прав человека и права носить джинсы, студенты делали ставку на то, что джинсы на том самом Диком Западе – рабочая одежда и стоят они в той же загнивающей Америке лишь «копейки», то бишь, центы. Хотя по тем ностальгическим и скромным временам, по официальному советскому курсу один доллар стоил всего-то 70 советских копеек.

В скором времени я прошел через полупустой скверик, к трамвайной остановке, благо густые, огромные старинные деревья придавали немного сил своей глухой прохладой тени. Я подошел к углу жалкого киоска, что на трамвайной остановке, и, упершись об косяк, встал весь, изогнувшись от усталости. Но так было немного легче стоять. На одинокой лавочке, плотно прижавшись друг к дружке, сидели старушки-одуванчики. А я, кажется, стоял из последних сил, ожидая трамвая, и его как назло не было очень долго. Я уже подошел к толстому стволу дерева и, упершись об него плечом, искал хоть какой-то поддержки от него. Все, словно сговорились, глядели в ту сторону, откуда должен был появиться по рельсам спасительный трамвай. Уже и уйма народу на остановке набралось. И стар, и млад все были измучены и жарой, и тяжелой городской жизнью. Некоторые молодые люди студенты присели на корточки чуть в сторонке, таким образом, давая ногам немного отдыха. А трамвая все не было. У меня уже и глаза устали выглядывать трамвай, когда я почти рядом с собой вдруг увидел старика, появившегося, словно из-под земли. Белоснежная длинная борода ровными струнками ниспадала с его лица. Горделиво сидела прямая чеченская папаха на его не менее гордой голове. Старик был, скорее всего, примерно моего роста, но мне он показался вдвое выше. Он стоял словно сказочный молодец, вытянувшись стрункой, словно легендарный Турпал из чеченского фольклора. Старик держал в руках палку, но ее словно не существовало, казалось, не палка придана старику, в помощь, а старик держит ее, чтоб та не упала. Видно было, что старик приехал из какого-то горного района и, чтобы закончить все свои дела в городе, встал с зарей и весь световой день был на ногах. На нем была выходная зеленого цвета черкеска, на наборном серебряном ремне в посеребренных ножнах висел самый настоящий кинжал. Он стоял словно глыба, ровно и гордо. В одной руке он играючи держал палку, но другая гордо лежала на рукояти кинжала. Одна нога была выставлена вперед по-молодецки. От старика веяло молодостью и неукротимой силой духа. Я не в силах был отвести от старика зачарованного взгляда. Казалось, что через мое молодое, но по-старчески усталое тело пропустили ток высокого напряжения. Я чувствовал, как я краснею. Мне вдруг стало невыносимо стыдно перед этим сильным, не смотря на его преклонный возраст, человеком. Великая сила духа настоящего горца исходила от этого старца. Вот такие горцы-глыбы бесстрашно встречали здесь на этой священной земле бесчисленных гуннов, сарматов, скифов и всяких «чингисханов» и «тамерланов». Грудью останавливали без счета и царские штыки. Ни разу в своей древней истории этому могучему горцу не пришлось столкнуться в войнах с врагом на равных. Но он, этот могучий горец всегда выходил победителем. Сколько бы долго враг ни посылал свои в сотни раз превосходящие орды на вот этого великана-нарта с могучим духом, они отступали, уходили в свои степи, в свои пески, снега. А Он, вот Он! Стоит здесь на своей родной земле, несгибаемой воли и силы духа горец!

А я! Кто я? Почему я, здоровый молодой парень, так обнищал духом. Почему я позорю эту святую землю горцев-нартов, моих предков? Посидел на лекциях до 2-3 часа и раскис! Я был готов провалиться сквозь землю от стыда перед этим стариком-горцем. Я уже давно стоял стрункой, я горел его силой, огнем. Да, именно огнем! Этот сильный и мудрый старик не сказал мне ни единого слова, не обругал меня за то, что я потерял лицо горца, что позорю весь свой горский род, показывая окружающим свою слабость, слабость духа. Этот старик даже не ухмыльнулся, видя перед собой меня – меня такого жалкого. Он даже не взглянул в мою сторону. Нет! Этот горец был мудрее. Он мне дал огонь своей души, словно славный нарт-Прометей из чеченского эпоса, принесший людям огонь. И я отныне обязан был хранить в своей душе этот священный огонь сильных духом и достойно пронести по жизни, и однажды в конце жизни передать как священный наказ своим потомкам. Как вот только что сделал этот старик-чеченец. Теперь мы с этим могучим горцем были едины. Отныне и я такой же сильный, как и он! И я носитель священного огня славных предков! Теперь и я стоял гордо ничуть не хуже, чем этот старец, хотя на мне вместо черкески американские джинсы «US TOP», а вместо кинжала у меня в руках учебник по философии и общая тетрадь с записями лекций. Я с достоинством взглянул вокруг себя на своих сверстников, студентов и изумился. Никто из них уже не сидел устало на корточках, никто не держался усталой рукой за ствол дерева. Они все стояли, гордо и высоко подняв головы, словно добрые молодцы из сказки! Я понял! Я понял, что священный огонь сильных духом предков зажегся и в их достойных сердцах. Этот огонь зажег в их душах старик-чеченец, могучий духом нарт-Прометей.

Вдали показался красно-желтый трамвай, он, словно большая железная утка, переваливаясь с боку на бок, быстро приближался и весело звенел. Но я не стал дожидаться его. Еще раз, благодарно взглянув на старика, я направился решительной походкой в сторону своего общежития, в сторону площади «Минутка».

Грозный, 1982 г.

Корова. Рассказ.

Кто я… зачем я… Почему? Зачем я здесь, а не где-нибудь в другом месте? И зачем я в другом месте? Кто-нибудь мне может объяснить? Тишина? А может, мне пытаются сказать…, говорят? А почему говорят так тихо, что мне ровным счетом ничего не слышно? Почему я ничего не понимаю? Почему не говорят на понятном человеческом языке? А что такое человеческий язык? Кто такой человек, человечество? И почему человечество? И почему так безбожно много? Почему на такой маленькой беззащитной Земле и такое множество? Почему так грустно и одиноко, когда человечества так много? Почему мне делают больно? Почему я делаю кому-то больно? Делаю кому-то плохо? Почему приношу радость? Наказываю тут же эту самую радость невосполнимым горем? Почему я купил эту корову, что веду за собой на замасленной грязной веревке? Куда я ее веду? Я ее купил, чтобы зарезать на мясо? Почему у этой коровы такие ясные и растерянные глаза? Может, она понимает, что её хотят зарезать, чтобы кто-то мог набить свой поганый живот её свежим ароматным мясом? Почему я должен её зарезать, а не кто-то другой? И почему кто-то другой, а не я? Почему же её надо резать? А отчего у коровы из огромного глаза стекает светлая капелька? Неужели она плачет? Разве коровы умеют плакать? А кто там за изгородью на задворках истошно мычит нам вдогонку? Может это теленок? Может, я оторвал корову-мать от своего теленка? Интересно, а, сколько месяцев этому теленку, три… четыре? Может, корова еще доится? Много ли она дает молока? А мне нужно молоко? Нет? Может корову вовсе и не резать? Может вернуть её бедной кумычке, которая продала её из-за нужды? Интересно, а, сколько детей у этой потрепанной жизнью грустной женщины? Почему она так расстроена, если удачно продала корову и теперь сжимает в огрубевшей от вечной возни со скотиной руках двести тысяч рублей? А двести тысяч рублей это было много по тем временам? Сколько же таких же красивых бурых коров можно было тогда купить за один миллион рублей? Чем же все-таки эта женщина в потрепанном сером платье с длинными рукавами расстроена? Может, ей просто по-женски жаль расставаться с кормилицей-коровой? Может быть, теперь её дети останутся без молока и сметаны? Может она уже не сможет здесь в Калмыкии сварить своим детям ароматный калмыцкий чай с жирным молоком? Так зачем же было продавать последнюю корову? А была ли корова последней? Может, перед женщиной стала дилемма, и она решила, что одежда и учебники для её детишек важнее, чем калмыцкий чай с молоком? Почему эта хрупкая женщина не заплачет, раз ей так тоскливо? И почему этой бедной женщине приходится выбирать между смертью коровы и счастливым будущим своих детей? Почему она должна убить свою же корову ради своих детей, чтобы они могли иметь новую школьную форму и учебники? А может, она и не думала покупать детям одежду и учебники? Может, ей захотелось купить себе новое цветастое платье и покрасоваться перед соседями, как в былые времена далёкой юности? Почему же убивать ради такой прихоти? Разве оправдано такое убийство? А убийство вообще можно ли оправдать чем-нибудь? Кстати, почему я обвиняю эту бедную женщину в убийстве коровы? По какому праву? Разве не я веду эту корову, держа в своей безжалостной руке конец грязной, слизкой и противной верёвки, во двор своего приятеля, где и собираюсь её резать? Так кто же из нас двоих, в самом деле, убийца, она или все же я? Почему же корова все время оборачивается и жалобно мычит в ответ удаляющемуся отчаянному мычанию телёнка? Может, корова, таким образом, прощается со своим сыном-телёнком? Почему же с сыном, а может с милой бедному материнскому сердцу дочуркой? Интересно, как сложится судьба этой дочурки-телёнка? Неужели и её когда-нибудь вот так же, как и я, её бедную мать, безжалостной рукой оторвут от своего любимого телёнка и поведут на убой. Неужели сам Бог придумал такую жестокую жизнь? А может, человеку удобнее видеть виновным кого угодно, только не себя? А чего мы жалеем какую-то корову, когда люди уничтожают друг друга ничуть не лучше, чем тех самых коров? Люди уничтожают и коров, и друг друга, а вот коровы, интересно, могут убивать себе подобных? Если коровы не могут, то может, кровожадные звери наподобие волка или тигра, к примеру, набрасываются друг на друга? Рвут ли они себе подобных на куски, как и своих врагов или жертв. Почему же звери не едят себе подобных даже самые кровожадные? Почему же человек уничтожает всё и вся вокруг себя? Почему же ему одному мало места на Земле? Понятно, когда человек убивает ради собственного выживания, но почему же ради забавы солдат подбрасывает грудного младенца и подставляет острый штык? Почему же человек своими безжалостными руками cжигает Хатыни и Хайбахи, Хиросимы и Нагасаки во все века? Почему человек… человечество никак не опомнится, не поймет, что убийства не могут продолжаться бесконечно, убийства не могут быть неотъемлемой частью культуры человечества? Почему же человек никак не поймет, что, убивая других, он, прежде всего, уничтожает самого себя? И почему же человек себя называет homo sapiens? В чем же заключается его разумность, если человек упорно продолжает изничтожать самого себя, все и вся вокруг себя? Так кто мы есть? Что же мы, как болезнетворные микробы облепили яблоко жизни, Землю, и поедаем её, пока не превратим это цветущее спелое яблоко в гнилушку, от которой уже не будет так благоухать, которая не будет уже цвести в бесконечности сумрака космоса и мертвецкого холода? Что же такое человечество? Смертельная болезнь для матушки Земли или же, как оно само утверждает, божественное дитя, которое, как опять же оно само заявляет, принесет благодать родимой планете? Как мы губим нашу Землю, понятно, мы её уже разрываем на части как благородную тушу хотя бы той самой коровы, ну а каким же образом человечество собирается облагодетельствовать матушку Землю? Не кажется ли нам, что мы делаем большое одолжение Земле просто-напросто своим существованием? Тогда как же? Осваивая бескрайний Космос и прославляя земную цивилизацию перед менее развитыми аборигенами других планет? Интересно было бы узнать, а есть ли на тех, менее тронутых цветами цивилизации, заброшенных в дальние уголки Галактики планетах коровы?!