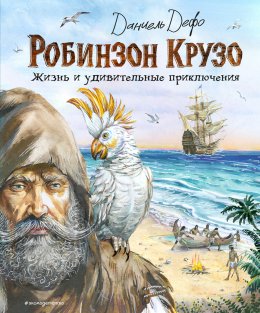

Читать онлайн Робинзон Крузо. Жизнь и удивительные приключения

- Автор: Даниэль Дефо

- Жанр: Классика приключенческой литературы, Зарубежная классика, Зарубежные приключения, Книги о путешествиях, Литература 18 века, Морские приключения

Размер шрифта: 15

© ООО «Издательство «Эксмо», 2025

* * *

Продолжить чтение