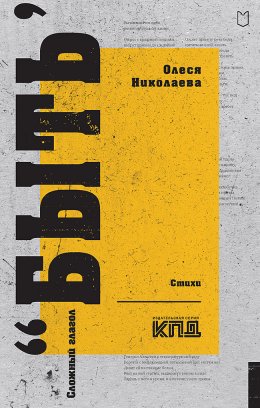

Читать онлайн Сложный глагол «быть»

- Автор: Олеся Николаева

- Жанр: Стихи и поэзия

«Но вести затяжные, как ливни, бои с сонмом ангелов падших…»: несколько соображений о поэзии Олеси Николаевой

Об Олесе Николаевой написано и накомментировано к написанному немало. Во всяком случае, достаточно, чтобы получить представление о поэте. «Балладность и притчевость» (баллад и притч на круг выходит не больше, чем у любого русского поэта классической традиции), «фирменная длинная строка» (короткостопных и длинностопных стихов примерно поровну: активный поэт хронически озабочен метрическим разнообразием соответственно динамике каждого следующего опуса). Обозначения стиля поэта этим, пожалуй, исчерпываются.

Идеологемы тем более повторяются. Не воспроизводя их, замечу, что аллюзиями на Писание и Предание напичканы, как пирожок начинкой, произведения множества агностиков и прямых атеистов. Далеко не все исповедующие православие наделены поэтическим даром и обременены избыточным интеллектом. Напротив, простецы нам милее. А, например, Мандельштама, крестившегося у лютеранского пастора, никто не объявляет протестантским поэтом.

Культурная составляющая христианского мира не равна вероисповеданию. Неверующие в турпоездках посещают культовые объекты различных конфессий, в отдельных случаях читают на досуге Платона или Данте. Олеся Николаева много и подробно исследовала соотношение и взаимосвязи религии и культуры и высказалась более чем определённо: «Культура есть самосознание человечества в его истории, и отвергающие культуру отвергают и историю, в которой совершилось Боговоплощение. Отвержение истории всегда чревато сектантством и ересью. Поэтому культуру нельзя отвергать – в ней надо жить и преображать её изнутри».

А в стихах представляемой книги о цели творчества как такового и творчества православного христианина заявлено и того отчётливее:

- Но вести затяжные, как ливни, бои

- с сонмом ангелов падших, едва

- отбивая у вестников смерти свои

- силы, помыслы, чувства, слова.

В одной из работ Олеся недаром упоминает «идеи-верования» из одноимённой работы Ортеги-и-Гассета: «…эти идеи, которые поистине “верования”, составляют каркас нашей жизни… Достаточно указать, что это не идеи, у нас имеющиеся, – но идеи, которые суть мы». Так должно быть с каждым определившимся духовно человеком, и так есть с поэтом Олесей Николаевой. Система, в которой она живёт и работает, есть система неотъемлемости идей от верования. В цельности системы ценностей и состоит православное мировоззрение.

Предисловие как жанр – отнюдь не то же, что литературоведческая статья или монография. Предисловие призвано побуждать к прочтению – не более, но и не менее, иначе зачем вообще предварять книгу писателя известного и наделённого в восприятии читателя набором базовых характеристик. Тут важно найти так называемый эвристический алгоритм, то есть способ решения задачи, не гарантирующий оптимальности, но достаточный для неких выводов, особенно когда единственное решение не может быть найдено в принципе.

Не может же оно быть найдено по целому ряду причин. Во-первых, по причине более чем 40-летнего (согласно Книге Чисел, срок скитания евреев по участку пустыни, который можно неспешно преодолеть за месяц) плотного личного общения. Все мы в силу возраста отягощены памятью о жизни в египетском рабстве и долго не были готовы к битве с аморреями. Во-вторых, поиск алгоритма затруднён затяжным единомыслием: писать об оппоненте значительно легче, нежели о союзнике.

Близкие люди чаще продуктивно молчат либо благодушно подтрунивают друг над другом. А мы до сих пор произносим имена друг друга с юношеским уменьшительным суффиксом.

И вот после всех совместно пережитых приключений, на фоне взаимного знания, кто был или остаётся «в такие дела замешан, в боренья таких скорбей…», садишься и выводишь: «классик», «выдающийся» и т. п., заведомо зная, что описываемый со свойственною поколению принципиальной беспафосностью тебя первым и вышутит. И правильно сделает!

Однако «Всему есть своё время, и для каждого дела под небом есть свой час» (Еккл. 3:1). В стихах Олеси Николаевой меня всегда, с первой подаренной (но второй изданной) книжицы «На корабле зимы» (М.: Советский писатель, 1986), поражала и соревновательно взбадривала высочайшая дисциплина стиха. Это самое редкое качество современного стихосложения, распущенного, как старый добрый свитер, который носить бы не сносить. Причём вытянутые нитки не сматываются в тугой клубок, но безнадёжно в процессе распускания запутываются, и этот никчёмный ворох выдаётся за смелый эксперимент:

- …и уверяет, что это – такая новация:

- верить в Ничто и отчаянно плыть никуда.

Смелость, она, конечно, города берёт, но без железной дисциплины отчаянный штурм обречён. Нерасторжимости поэтического «плетения словес» учил нас в Тамбовском пединституте великий Б. Н. Двинянинов, приводя в пример жития, сплетённые Епифанием Премудрым – учеником преподобного Сергия Радонежского. Агиографическая манера в стихах Олеси чрезвычайно ощутима – её и принимают за «притчевость».

Вообще любителям сравнивать женскую поэзию с «рукоделием» хорошо бы немного подучиться. На Руси и вологодские кружева, и золотое шитьё, и многое другое, требующее филигранности, прибиралось к рукам женщинами.

Соревновательность в творчестве отрицает только тот, кто не понимает его природы. В высоком смысле, а не на уровне «это у вас от зависти» каждый из нас хочет в идеале писать не просто лучше другого, а изряднее самого себя вчерашнего. Каждый стремится знать себе истинную, а не назначенную критиками цену. Коррумпированность сегодняшней литературы заключается не во взятках, а в раздаче авансов и комплиментов, не обеспеченных содержимым исходника. Похвалишь ты – похвалят тебя. Единомыслие здесь только добавляет соблазнительности. Грибоедовское «ну как не порадеть родному человечку» на короткое время возносит таких человечков туда, где по лёгкости весовой категории им находиться не положено и гравитационно невозможно.

Олеся Николаева не обделена литературным успехом, но никакие премии, никакая релевантность, никакие похвалы никогда не снижали градус её творческого напряжения. Хотя, казалось бы: «И вот, искушённый, ты знаешь всех поимённо – и мир, и боль…» Нет – пишет «всеми силами своими», и год от года лучше и скрижальнее.

Случай перед нами особый, никаким выгодам давнего знакомства не подвластный. «Сложный глагол “быть”» – книга избранных стихов и объективно избраннического толка. Книга, исполненная исторического всеединства в его трагической диалектике:

- Там горят синим пламенем девятнадцатый век,

- И двадцатый век, и век двадцать первый.

История обрамляет и оформляет «прозреваемую ценность, интуицию идеального бытия» – так сама Олеся определяет смысл творчества. Н. Лосский называл это умозрением. Поэты, считающие прямое высказывание «низким жанром» и с глубочайшим презрением относящиеся к так называемой «гражданской поэзии», на самом деле почти без исключений не способны создать данную поэтическую модель. «Шёпот, робкое дыханье», что и говорить, красиво, безглагольно. Но от «публицистики» большого поэта, когда собственно общественный запрос или политический повод иссякает, остаётся образ и символ, которые не устаревают – более того, обладают свойством вечного обновления. А от агитки не остаётся ничего.

Я не сразу приняла название Олесиной книги. Но была вынуждена это сделать под давлением футуролога С. Б. Переслегина. Он считает, что мир входит в затяжную серию фазовых кризисов, чреватых катастрофами, и главная задача человека – бороться за сохранение сложного мышления.

Нам предстоит научиться архивировать огромные базы данных на неуничтожаемых носителях и работать с ними, если, паче чаяния, рухнет электричество и вырубится интернет. Но поэзия и есть архивация душевной, а в высших проявлениях духовной жизни человека, по Гераклиту, «скрытой гармонии», где «биг дата» умещается на маленькой флешке, то бишь ответы на вечные вопросы даются весьма лапидарно и экономно. Оставшись без света-интернета, человек вряд ли примется за романы Бальзака. А стихи имеют обыкновение запоминаться и всплывать применительно к случаю.

История предпочитает бытийно сложное, а примитивное стирает своим безжалостным ластиком. В поэзии, к примеру, Демьяну Бедному предпочитает Мандельштама. Вот ведь как получается! «Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее», – писал Толстой Страхову. В минуты роковые мы обращаемся к «гражданской поэзии», а не к «чистой лирике». И каждый, кто слагает стихи под прицелом вечности, а не микрофона и камеры, подспудно стремится к врезающимся в память формулам и не боится подлинной, в том числе и политической, актуальности. Целомудренность, неявность так называемой «лирической героини» вообще в высшей степени присущи поэтике Олеси Николаевой. В пространство этой книги лирическое «я, мне, моё» вкрапливается особенно гомеопатично – только когда без этих местоимений нельзя обойтись, когда обезличенное высказывание становится безответственным:

- С миром державным я связана кровно,

- стожильно.

Концепт России как «последнего Рима» диктует слог без привычной защиты иронией. «Глухая провинция у моря» обретает эпический адрес:

- Если уж где-то жить, так в последнем Риме —

- я так это поняла.

В идее старца Филофея выпущена возможность падения Третьего Рима. А он пал, и мы за 100 с лишним лет не пережили последствий этого. Но пропуск едва ли не осознан: коль скоро четвёртому – не бывать, значит, у Третьего есть шанс восстать из праха. Не случайно именно Олеся Николаева написала «Прощанье с империей», напоённое жгучим упованием встречи:

- …я клянусь вам последним Римом упавшим:

- здесь ему ещё присягнут не раз…

Ирония, которой, казалось, так силён постмодернизм, застарело больна цингой и теряет зуб за зубом. С постмодернизмом Олеся разобралась давно – въедливо, досконально, как всё, что она делает. Конечно, от этого симулякры не остановили свою безумную пляску, но как-то мультиплицировались. Мультяшные «Чаадаев» и «Герцен», спрыгнув с «философского самоката» по ту сторону Верхнего Ларса, жутко осмелели и активизировались. Но Герцена с Чаадаевым симулировать ещё можно. А Пушкина – никак! Поэтому памятники автору неправильного послания «Клеветникам России» следует авральным порядком снести. Вот и некогда бессменный телеведущий, критик и романист, homo cultura, заявил, что Пушкин «потерял авторитет».

Сопереживать заблуждающемуся – дело богоугодное. Но вспоминается почему-то невпопад: лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

Кстати, о заблуждениях. В цельноисторической структуре книги о сложном глаголе присутствует тема «правоты неправого», вечно несбалансированного русского оппонирования. Грозный и Курбский, Аввакум и Никон, коммунист и монархист, Россия и Украина. Общая молитва, «одно сердце и одна душа» (Деян. 4:32) во время богослужения уравновешивает эти качели, удерживает на краю мир, с готовностью летящий в тартарары:

- Как будто молят: умири

- качнувшийся отвес —

- войну, которая внутри,

- ниспавшую с небес.

Можно было бы на этом и закончить. Но вышедшим из либерального доверия Пушкиным дело не обошлось.

Юный ведущий эвакуированного на ютюб «Эха» в день Входа Господня в Иерусалим заявил, что авторитет потерял теперь и Христос, а Библия для этого мальчика с изумлёнными от эфирного успеха глазами – не документ. Уж конечно! Документ – это загранпаспорт.

Но дело не в ежедневно изрекаемых глупостях и кощунствах. Дело в синдроме Адорно, философа, уверенного, что после Освенцима «любое слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лишается права на существование». Это ведь о стихах, не так ли? И не уверовавшие ли в немецкую сентенцию уснащают каналы нотами невозвышенными, паллиативными? Адорно ещё повезло не дожить до нейросетей, которые охотно воспроизводят стихоподобия.