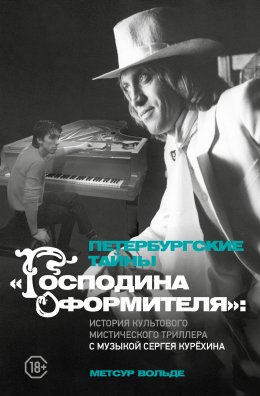

Читать онлайн Петербургские тайны «Господина оформителя». История культового мистического триллера с музыкой Сергея Курёхина

- Автор: Метсур Вольде

- Жанр: Биографии и мемуары, Кинематограф, Театр

© Метсур Вольде, текст, 2024

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025

Введение

Шел 2008 год. Осенью я решил наконец познакомиться с фильмом Олега Тепцова «Господин оформитель», просмотр которого много раз откладывал по различным причинам.

Я ничего не понял, но был зачарован радующей глаз картинкой, визуальной составляющей произведения Тепцова, неповторимым антуражем, чарующей атмосферой Серебряного века, мрачным мистицизмом, прекрасной музыкой Сергея Курёхина. Все это вкупе дало толчок к новому просмотру.

С каждым разом, что я «зависал» перед экраном монитора за просмотром «Господина оформителя», история по сценарию Юрия Арабова раскрывалась с иных сторон, что мне – молодому на тот момент человеку, было ново и непонятно, однако заставляло задуматься над многими доселе неизведанными мною вещами.

Увлечение «Господином оформителем» через некоторое время перешло в другую фазу – стали интересны места съемок фильма и все, что с ними связано. Я днями бродил по Петербургу с картой. Делал фотоснимки, клеил 3D-панорамы и в целом походил на натурального маньяка «ГО» – так немногочисленные фанаты картины сократили название «Господин оформитель».

Кстати, фильм окончательно обрек меня на вечную любовь к Александру Блоку. Поэт, и так мною до этого уважаемый, после «Господина оформителя» проник в самое сердце, и с тех сторон, про которые я раньше и не задумывался.

С удивлением узнал, что немало таких же, как я, – увлеченных мистическим фильмом Тепцова. Люди копались в тайнах «Господина оформителя», расшифровывали те или иные знаки, подкидываемые создателями картины то тут, то там, искали места съемок, восхищались музыкой.

Идея о создании книги жила во мне долгие годы. Меня останавливало то, что интерес к этому материалу будет довольно узкий, да и, что тут говорить, пугала сложность.

«Господин оформитель» вышел в один год с «Иглой» Рашида Нугманова с Цоем в главной роли, но не снискал поистине всенародной любви, и, пожалуй, навсегда остался «где-то под сердцем» только у эстетской публики. Людей, безгранично влюбленных в Петербург, Блока, Серебряный век и музыку Курёхина.

Но существовало множество вопросов, ответов на которые тогда не было. Куда пропала обворожительная Анна Демьяненко? Как в дипломной работе никому не известного режиссера-дебютанта оказались звезды кино Михаил Козаков и Иван Краско? Где Тепцов нашел Виктора Авилова, который до этого играл только в театре? Как и где проходили съемки? Кто создавал столь чарующий звук и записывал стрелявшую точно в цель музыку? Каким образом удалось достичь странной, местами страшноватой атмосферы туманного Петербурга начала века? И еще много вопросов…

В 2023 году исполнилось 35 лет со дня выхода «Господина оформителя» на экраны страны. В 2024-м еще юбилеи – 70 лет режиссеру фильма Олегу Тепцову и композитору Сергею Курёхину. Пожалуй, самое время отдать должное этой картине.

За эти годы «Господин оформитель» стал поистине культовым и легендарным. Не слишком популярный в свое время, теперь он всегда на первых местах в подборках русской мистики и триллеров. Пожалуй, можно сказать, что это главный наш готический фильм. Картина, которая, по сути, запустила в космос кинокарьеру Виктора Авилова, едва ли не всякий раз упоминается, когда речь заходит о фильмах, снятых в Петербурге и о Петербурге.

Пришло время, и я принял решение написать книгу о «Господине оформителе», в которой будут приведены факты, размышления, теории, документы, редкие фото и интервью с участниками съемочного процесса – все об одном из первых советских мистических триллеров, как его преподносили во времена перестройки. С большинством героев книги я разговаривал лично, в иных случаях указан источник цитат.

P.S.

Когда книга уже была сверстана, стало известно, что на «Ленфильме» в Петербурге открылась выставка «Мистический Кино-Петербург» – своеобразный путеводитель по мистическим и шпионским тайнам города. Событие уникальное в своем роде, в первую очередь за счет артефактов, которые были представлены.

В основе – пять фильмов: «Пиковая дама» (реж. Игорь Масленников), «Первая встреча, последняя встреча» (реж. Виталий Мельников), «Жертва для императора» (реж. Роза Орынбасарова), «Пьющие кровь» (реж. Евгений Татарский) и «Господин оформитель». Кураторы— арт-группа Doping Pong, Анна Маугли и Дмитрий Мишенин.

Выставка прекрасная – работа проделана невероятная, посетителям было крайне интересно узнать об этой стороне и Петербурга, и «Ленфильма» в частности. Много удивительных экспонатов, аутентичный подход – чувствуется неподдельная любовь авторов выставки к ленфильмовскому кино периода 80-90-х, связанному с мистикой.

А главной жемчужиной экспозиции стала маленький кинозал с тремя скамьями – там для посвященных демонстрировали дипломную работу Олега Тепцова, так называемый «Господин оформитель – 1». Фильм, который мечтали увидеть многие, но режиссер всегда был категорически против этого. Остается против и публикации где-либо – просмотр доступен только на «Ленфильме» в рамках выставки (до марта 2025 года).

Автор книги также впервые увидел дипломный фильм Тепцова только на этой выставке. Поэтому при прочтении обязательно нужно это учитывать.

История создания, сценарий

Молодая женщина, лица которой мы не видим, открывает крышку фонолы и включает ее.

По пустынной аллее Елагина острова моросит мелкий дождь.

В густом предрассветном тумане с зажженными огнями медленно и бесшумно двигается, словно плывет, открытый черный автомобиль с четырьмя силуэтами в цилиндрах…

(Арабов Ю. Солнце и другие киносценарии. С. 13)

Что было в советском кино мистического толка до середины 80-х годов? Немая «Медвежья свадьба» (1925), «Вий» (1967), «Дикая охота короля Стаха» (1979). Осторожно затрагивающие потустороннюю тему «Последнее дело комиссара Берлаха» (1971), «Всадник без головы» (1973), «Злой дух Ямбуя» (1978), «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981) тоже прилично пугали советских людей за неимением альтернативы, но в этих фильмах все же имелись лишь некоторые элементы так называемых ужастиков.

И только с середины 1980-х, когда наступила эпоха гласности, стали сниматься более мрачные и мистические картины, некоторые из которых с натяжкой можно отнести к хоррору. Так, в 1985 году появились «День гнева» и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», а в 1986 году – «Письма мертвого человека».

Однако в ряду этих немногочисленных фильмов с элементами хоррора не уделялось внимания теме Серебряного века. И где, как не в Ленинграде/Петербурге, могла появиться подобная картина, которой суждено было стать единственной в своем роде? Да, спустя несколько лет режиссер Андрей Харитонов снял фильм ужасов по рассказам символиста Валерия Брюсова (которому и в «Господине оформителе», кстати, уделено внимание), но это уже было не то: ни по атмосфере, ни по времени, ни по подаче.

Так что, по сути, незанятая ниша – кто-то должен был сделать нечто с привкусом модернизма. А началось все в первой половине 80-х. Выпускник Ленинградской государственной консерватории им. Римского-Корсакова по классу гобоя Олег Тепцов в 1984 году поступает на Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ВКСР) (мастерская Э. Лотяну). Снимает два короткометражных фильма – «Три минуты» (1985) и «Сон» (1986), после чего приступает к дипломной работе – «Господину оформителю».

Сценариста Юрия Арабова Тепцову, по словам последнего, посоветовали. В тот период режиссер достаточно тесно и часто общался с Александром Сокуровым (многолетним соавтором Арабова), но исключительно как товарищ по работе, дружны они не были.

Олег Тепцов: «Я заходил в группу к Сокурову, он иногда заходил ко мне. Я даже как-то пару раз дома у него был, вроде бы и он тоже был у меня. Какое-то такое было общение короткое. У нас с ним очень быстро возникли кардинальные противоречия, и дальнейшее общение было уже невозможным. Причем я просто отказывался понимать, что он говорил. Он говорит белое, а я говорю – черное, он говорит черное, а я говорю – белое. Все, тупик…» (Дмитрий Мишенин. Реаниматор культового кино).

Как рассказывал Юрий Арабов, с Тепцовым его познакомила методист Высших режиссерских курсов Рита Ермилова в 1984–1985 годах: «Я был подающий надежды сценарист, за плечами которого было две закрытых, положенных на полку картины: “Одинокий голос человека” и “Скорбное бесчувствие”. Олег был бывший музыкант, который решил освоить профессию кинорежиссера. По мнению Риты, он был самым талантливым на курсе Лотяну. Мы понравились друг другу и начали работать над курсовым заданием Олега. Это был “Ревизор” Гоголя. Мы решили делать фильм о выдуманном страхе. О том, как чиновники боятся расплаты, хотя находятся на одиноком острове, на котором “три дня скачи, никуда не доскачешь”. Фильм был сделан без указания моего участия в сценарии, но я не очень расстроился, поскольку был полон планами других проектов».

В то время, как рассказывал сам Тепцов, сценарист Арабов был «довольно известен в узких кругах». Арабов вспоминал:

«Ему нужно было снять курсовую работу на Высших режиссерских курсах, и мы придумали историю о том, как все трясутся, что вот он, ревизор, там, за углом, там, за углом, там, за углом… А на самом деле потом такой длинный, длинный отъезд и выясняется, что это такой остров, со всех сторон которого вода, крепость, и туда просто так не приедешь. Мы хотели снять картину о страхе. Страх – это сюжет постоянный, к сожалению, русской жизни, и страх во многом формировал национальный характер. Один полюс национального характера – это мессианство, которое при советской власти выразилось в формуле “свобода, равенство, братство”, которое должно быть установлено на всей Земле, а, может даже, и на Луне. А второй полюс – это страх перед революционным насилием, переходящим в террор. Ну, и сделали картину про страх. Она не очень получилась. Что-то там было… Я абсолютно не помню этой картины.

А потом уже нужно было снимать диплом, и мы решили сделать такой русский триллер. Тогда у меня, в частности, была идея фикс, что можно соединить зрительское кино с артхаусом – то, что мы видели в некоторых хороших американских картинах, таких как “Сияние”, “Чужой” (я имею в виду первую серию Ридли Скотта). Стали думать, я предложил экранизировать “Серый автомобиль” Грина – вещь, которую я любил, но как только мы стали “разминать” материал, выяснилось, что там снимать практически нечего, нужно по новой делать историю, по новой делать фабулу. Собственно, там главное – почему кукла прицепилась к герою рассказа? Без ответа на этот вопрос никак не складывалась фабула. Олег тогда жил в такой большой квартире в Песках, на Староневском. Я к нему приехал, какое-то время пожил, и как-то на кухне мы придумали, что герой будет дизайнером и что куклу для выставления драгоценностей в магазине он сделает с умирающей девочки. Тогда уже понятно, что он эту девочку встретит, но это будет не девочка, это будет ожившая его кукла, и будут какие-то странные отношения.

Первый вариант был пятидесятиминутным, и, побей меня бог, я не знаю, лучше ли он был или хуже вот этого основного варианта, который идет час сорок. Мне кажется, все-таки он был хуже. Тогда был 1987 год, и наш фильм стал фактически первой ласточкой подобного кино. По-моему, первый вариант в 1986-м снят. Сейчас вот юбилей Говорухина, и говорят, что он создатель русского триллера из-за картины “Десять негритят”. Я не знаю… но на самом деле “Господин оформитель” сделан чуть раньше» (интервью 2011 года, Лев Наумов. Homo cinematographicus, modus visualis. “Выргород”, 2022).

По словам сценариста, другие произведения Александра Грина не рассматривались: «Я предложил Олегу Грина, ему показалось это перспективным…»

Как писал в своей книге «Феномен Юрия Арабова» (2015) Юрий Тюрин, сценарист сделал чистый модерн, взяв из «американизированной» прозы Грина, склонной к детективной фабуле, тему восковых фигур: «Кочующий сюжет оживших двойников пришел из немецкой литературы XVIII века и нашел классическое выражение в гениальной новелле Гофмана “Песочный человек”. Французский композитор Лео Делиб сочинил музыку балета “Коппелия”, который много раз ставился на русских сценах. Великомученик А. Чаянов пересказал бродячий сюжет в своем рассказе “История парикмахерской куклы”».

Тут надо сказать, что Арабов – известный ценитель русского Серебряного века. К искусству модерна сценарист относился крайне серьезно и придавал ему чуть не космическое значение: «Думается, что не случайно расцвет русского модернизма начала века связан по времени с фундаментальными открытиями в физике (элементарные частицы, рентгеновские лучи и т. д.) и с такими огромными социальными трагедиями, как Первая мировая война. Картина мира принципиально изменилась, это не могло “не заметить” художественное сознание. Раздел между “авангардизмом” и “реализмом” прошел, естественно, не только по линии так называемой формы. С известными допусками можно сказать, что для “авангардистов” нынешнего века человек перестал быть центром Вселенной, тогда как у “реалистов” он по-прежнему оставался там, как в эпоху Возрождения» (Арабов Ю. Грани одного целого // Киносценарии. 1988. № 3. С. 187).

«Арабов заменил Сиднея на художника Платона Андреевича, а восковую фигуру Корриды превратил в девушку по имени Анна. Мулат, промышлявший игрой в карты, стал богачом по фамилии Грильо, который женат на манекене. “Гриновский” серый автомобиль предстал в сценарии Арабова неким символом рока, однако ему в “Господине оформителе” уделено достаточно мало внимания. Стоит отметить также, что у Грина действие происходило в Испании, а у Арабова – в Петербурге» (Тюрин Ю. Феномен Юрия Арабова).

Тепцов говорил, что в сценарии Арабова с произведением Грина нет ничего общего, кроме куклы и автомобиля: «Это просто был трюк для того, чтобы худсовет режиссерских курсов утвердил сценарий. Мы написали “по мотивам” – это было специально для худсовета, чтобы они там подумали: “Ну ладно, допустим”» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

Стоит отметить, что худсовет не особенно внимательно вчитывался в сценарий, при этом имя Грина придавало определенный вес. По словам Тепцова, тогда у него уже был идеологический конфликт с руководством курсов: «Какой-то символический автомобиль, который преследует кого-то, какая-то кукла, у Грина она тоже что-то кукольное там говорит и тоже она ушла из магазина и – все, больше ничего. Это другой сюжет, другие герои, другая разработка – вообще ничего общего. <…> Я мог бы куклу взять и из другого сюжета. Например, из “Пигмалиона”. Автомобиль тоже можно было откуда-то взять. Да где там автомобиль-то в фильме “Господин оформитель”? <…> А у Грина в рассказе действительно был автомобиль номер 777, он там неоднократно появлялся, взаимодействовал с героем, исчезал – он был действующим лицом. Можно было написать: “по пьесе Блока «Балаганчик»”. Можно было бы и так сказать» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

Режиссер утверждает, что идея ставить Грина его вовсе не захватила. Но нужно было делать диплом, никакого материала не было, так что Арабов посоветовал Тепцову ознакомиться с «Серым автомобилем»: «Я почитал, говорю: “Нет, меня не прет этот рассказ”. Потом он показал еще что-то. И в такой тупиковой ситуации – что-то надо же делать: “Слушай, ну, давай попробуем еще раз этот рассказ. Давай что-нибудь из него сделаем, вывернем его наизнанку, перевернем, уничтожим, размажем, разберем на составляющие, по страницам, по буквам разберем”. Вот в результате – какой-то мотив оттуда, какой-то отсюда, и слепился сюжет» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

По словам Олега Тепцова, название «Господин оформитель» придумал Арабов. Сюжет же был создан совместно, потом сценарист его просто записал. «Мы думали над названием и остановились на этом варианте. Потому что это фраза из сцены, помните? Когда ему Грильо говорит: “Вы уволены. Я найму другого мастера. Всего хорошего, господин оформитель!” Фраза эта, “господин оформитель”, нам понравилась. И мы оставили ее в качестве названия картины», – рассказывал Тепцов в интервью Дмитрию Мишенину (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

Как вспоминал Юрий Арабов, других вариантов названия фильма не было: «Название “Господин оформитель” появилось после того, как мы решили, что героем фильма должен быть дизайнер начала века, который делает красивый манекен с умирающей девушки. У нас сразу же родился конфликт внутри героя и мотивировка дальнейших событий. Скажу только, что я предложил Олегу для экранизации не только “Серый автомобиль” Грина, но и его же рассказ “Крысолов”. Но “Крысолова” мы не потянули. Через много лет я узнал, что “Крысолова” очень хотел экранизировать Андрей Тарковский».

Тем не менее существовали альтернативные варианты названия фильма. На титульном листе режиссерской разработки первого «Господина оформителя» (была представлена на выставке «Мистический кино-Петербург») их можно прочесть: «Создатель», «Контракт», «Превращение», «Фантом», «Создатель», «Нимфета», «Творение» и другие.

Работа над сценарием, по словам Тепцова, была достаточно сложной, потому что с Арабовым у него возникали конфликты. Сам же Юрий Арабов утверждал, что с Тепцовым не конфликтовал никогда: «Мы были согласны друг с другом, и это особенно привлекало в работе с Олегом».

Олег Тепцов: «Вы знаете банальное, знаменитое выражение: “Фильм готов, осталось только его снять”? Я скажу иначе – фильм уже был внутри меня, я просто должен был его начать. Идея снимать фильм по опере “Пиковая дама” возникла у меня в 1979 году, а дальше эта идея жила и как-то пробивала дорогу» (Д. Мишенин. Реаниматор культового кино). Фильм «Господин оформитель» Олег Тепцов считает лишь второй ступенью (первая – короткометражка «Сон») перед картиной по опере «Пиковая дама», сценарий к которой он написал в 2010 году. Это кино до сих пор не снято: «Разминка. Такие движения, пробы, чтобы приблизиться к цели. А осознанность этого движения очень условная, потому что с каждым шагом открывается новая ступенька осознания того, к чему ты движешься. Поэтому сначала нужно было снять маленькую работу, потом побольше, потом нужно было пройти определенный путь работы со сценариями, с артистами научиться взаимодействовать, понять, что такое звук, как работать с этим звуком» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

Режиссер рассказывал, что 90 % диалогов писал Юрий Арабов, а он только что-то добавлял. Импровизации было мало, но без этого, как отмечал Тепцов, попросту никак. По его словам, фильм «Господин оформитель» тогда очень много значил для Арабова: «Очень важный для него момент, потому что это была его вторая большая картина. Первая картина – “Скорбное бесчувствие” Сокурова. И она была забитой, задавленной» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

Видимо, «важной» картина была тогда, но не впоследствии. Например, в одном из поздних интервью Арабов вообще отнес «Господина оформителя» в разряд «юношеских шуток». Забавно, что сценарист таким образом ненароком прошелся и по автору данных строк: «Сценарий – это всегда полуфабрикат, и если он не претворен в действие, то в литературном плане грош ему цена. Я всегда против издания своих сценариев, поскольку это все-таки полуфабрикаты по “гамбургскому счету”. Но здесь издательство настояло, и книжка разошлась (речь о книге “Солнце и другие киносценарии”. – Прим. М. В.). Я пошел на компромисс (улыбается). Для меня сценарий тот хорош, из которого получился приличный фильм. Вот, скажем, “Юрьев день”, поставленный Кириллом Серебренниковым, – приличный фильм, он оставил след и до сих пор оказывает влияние, пусть и опосредованное, на художественный процесс. Или мне до сих пор звонят какие-то люди, находящиеся под впечатлением от фильма “Господин оформитель”, книги про это пишут, а я всегда считал этот фильм юношеской шуткой. Но шутка произвела впечатление, ну, значит, там тоже был какой-то художественный потенциал…» (Артем Комаров. Сценарист Юрий Арабов: «Если Автор умер, то почему мы все еще живы?..»// Культура. 28.09.2021).

По словам Арабова, режиссер Олег Тепцов склонен к американскому варианту сценария, в котором прописано все: от интриги до интерьеров. Такая литературная основа фильма тяготеет к техническому плану (Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия).

Очевидная шаржированность персонажей фильма, как объясняла редактор «Господина оформителя» Марина Баскакова, помогла расширить аудиторию. Простые истории нравятся людям гораздо больше, чем сложные: «Шаржированные персонажи привлекли часть аудитории, тех, кому просто [нужна] сама эта фабула как “Пьеро-Коломбина” (персонажи французской и итальянской комедии масок. – Прим. авт.) – такие простые персонажи, и с очень ясными функциями. А дополнительная аудитория – за счет вот этого эстетизма, который мы туда внесли. И вот что-то такое получилось в результате (смеется)».

Оператор Сергей Некрасов говорил, что главные герои фильма – архетипы в искусстве: «И в кино они разрабатываются, и в театре, и везде разрабатываются, в литературе естественным образом. Тут уже сложившиеся библейские архетипы. И Тепцов это уж, наверное, четко понимал и выстраивал все это. Поэтому она (Анна-Мария. – Прим. авт.) вся такая соблазнительная, такая вот такая, а на самом деле механическая кукла, человек, лишенный чего бы то ни было. Помните финал? Господина оформителя давят. Задницу чуть я себе там не поджарил, сидючи на этом автомобиле, наезжая на Авилова (смеется). Он улыбается, и это все распечатка была. Тогда модная распечатка, когда берется кадр и делается с него лаванда, и он распечатывается, как бы через стоп-кадр происходит. Он улыбается – какой черт он улыбается? Его давят, а он улыбается. Он улыбается, потому что он и говорил, когда подшофе разговаривал с этим с заказчиком Михал Михалычем: “Бог создал, то-се и насытил их паутиной, жуками, какими-то тараканами, а я…” – эта сцена, когда он нанимается на работу. И он понимает: он создал этого человека, более могущественного, чем он сам. Он, умирая, осознает, что выполнил некую такую свою сверхзадачу. Ему, в общем-то, как-то, наверное, не очень приятно, но он счастлив, что он создал. Потом уже после финала – умер господин оформитель, и умерло все, что было создано им. Можно трактовать по-другому: умер художник – умерла и жизнь, собственно говоря, вокруг. Художника нет, и нет жизни».

Сыгравший Платона Андреевича актер Виктор Авилов вспоминал, что многие не приняли «Господина оформителя», когда он вышел на экраны: «Кто-то его понимал и принимал. Но это его тогда назвали, хотя я считаю, что это неправильно, – первый советский фильм ужасов. Первый, его тогда в печати так окрестили. Но я, честно говоря, может быть, тоже еще был непривычный человек к этому делу… Когда я прочитал сценарий, я вообще ничего не понял. Потому что одно дело, когда ты видишь на экране изображение всего этого. А другое – когда ты на бумаге читаешь… Трудно с первого раза врубиться. Я, может, где-то начал доезжать, когда еще раз прочитал, еще раз, когда работать уже начали… И все равно, когда снимаешься, ты не можешь предугадать – что будет. Это невозможно. Любой актер и даже режиссер не может сказать… Хотя нет, многие режиссеры говорят, что он уже кино снял здесь (в голове)… Есть такие режиссеры, и были такие режиссеры. У них кино уже снято, они уже его видят. Есть такие. Но все равно, даже то, что ты видишь, и начинаешь работать, – все равно то, что ты видишь, не получится. Будет что-то по-другому» (интервью Виктора Авилова Марии Анисимовой, передача «Город кино», телеканал «Телеинформ», апрель 2000 г.).

По словам гримера Тамары Фрид, сценарий был небольшой и в нем все было достаточно понятно: «Какие-то вопросы, естественно, мы обсуждали, конечно. Все время обсуждали».

Актер Вадим Лобанов, сыгравший в «Господине оформителе» ювелира, в 2008 году так вспоминал о сценарии: «Наверное, к счастью, не читал рассказ Грина “Серый автомобиль”, потому что сценарий и рассказ – это, как говорят в Одессе, две большие разницы (смеется). И поэтому, когда я читал сценарий, я читал его как оригинальное произведение, которое мне очень понравилось» (Истории и легенды «Ленфильма». Как снимали фильм «Господин оформитель». 100 ТВ, 2008).

Оператор Анатолий Лапшов не видел «Господина оформителя» черно-белым. Это стало ему ясно сразу после прочтения сценария: «Когда я как бы прочел это, то сказал Тепцову, что это же цветное кино. Это не может быть черно-белой картиной, потому что там все цветное. То есть как бы Петербург, начало века… это золотой век – это все цветное. Цвет играет одну из главных ролей в этом сценарии» (Истории и легенды «Ленфильма». Как снимали фильм «Господин оформитель». 100 ТВ, 2008).

Исполнителю роли слуги Ивану Краско поначалу было невдомек, кто написал «Господина оформителя» и что послужило основой для создания сценария: «Я честно скажу, что потом только узнал, что это по Грину и что Арабов – автор сценария. У меня вообще тогда представление о кино в те годы было такое, что… Я удивился, что переделывают классику или по мотивам делают фильмы, в сценарии вольности всякие. Я считал, что раз есть такое произведение, как “Тарас Бульба”, например, так так и есть! Так и есть! “Тараса Бульбу” я еще в школе изучал, там мне было все интересно. Поэтому когда Бортко пригласил (в фильм “Тарас Бульба”, 2009 г. – Прим. авт.), я сразу говорю: “А кто автор сценария?”. Таким подъездом к нему. А он говорит (долгая пауза): “Я” (смеется)».

Из дела № 454 (архив ЦГАЛИ):

Сценарное дело по «Господину оформителю» начато 05.05.86, окончено 07.07.88 (33 листа).

Заявление директору «Ленфильма» Хохлову Ю.И. от директора Высших двухгодичных курсов сценаристов и режиссеров И. Кокоревой:

«Уважаемый Юрий Иванович, сообщаем Вам, что Совет курсов утвердил литературный сценарий Ю. Арабова “Господин оформитель” (по мотивам рассказа А. Грина “Серый автомобиль”) для дипломного фильма О. Тепцова.

Просим заключить договор с автором сценария. Производство дипломного фильма осуществляется в соответствии с положением о порядке выполнения дипломных фильмов, утвержденным приказом Госкино СССР от 16 июля 1980 г. № 298.

Обращаем внимание на то, что средства, выделяемые на производство дипломного фильма, не должны превышать 50 тыс. рублей.

Художественным руководителем дипломного фильма О. Тепцова назначен кинорежиссер В.В. Мельников. Убедительно просим Вас оказывать всяческое содействие т. Тепцову О.П. в его работе над фильмом.

5 мая 1986 г.»

Типовой сценарный договор был заключен 3 июня 1986 года. Разработка режиссерского сценария проходила с 11 июня по 10 июля 1986 года.

Из приказа № 545 от 11.06.1986 (и.о. директора киностудии «Ленфильм» А. Голубев):

Разработку поручить

и. о. кинорежиссера – О. Тепцову

кинооператору-постановщику – А. Лапшову

и. о. художнику-постановщику – В. Зелинской

директору картины – В. Кутикову.

Редактором фильма назначить М. Баскакову. Режиссерский сценарий представить на утверждение 7 июля 1986 г. При разработке режиссерского сценария исходить из длины фильма 560 полезных метров. Утвердить смету на период разработки режиссерского сценария в сумме 776 р.

Вера Зелинская (1944–2021), которая должна была стать художником-постановщиком, в итоге участия в картине не принимала. Тогда она работала над фильмом «Необыкновенные приключения Карика и Вали».

По словам Олега Тепцова, «Господин оформитель» «родился» в боевой обстановке – в то время он занимался ремонтом квартиры и монтажом керамических панно: «И сценарий дописывался “Господина оформителя”, режиссерский еще писался. Потому что у меня была беременная жена, и нужно было ремонтировать квартиру, чтобы ребенок родился. <…> Нужны были деньги, поэтому я устроился монтажником керамических панно в Ставрополе, в Череповце, в Шушенском, и здесь под городом были такие огромные, пятнадцать на двадцать метров керамические панно на стенах домов» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

Как отметил Олег Тепцов, по сути, в то время он и был этим самым «господином оформителем». Притом что у него есть справка, где указано, что он – художник-оформитель.

По словам Марины Баскаковой, сценарий был очень короткий, и если все диалоги сложить, то получится всего-то пять-десять страничек: «Там нет подробных каких-то диалогов. Фильм мне так близок, потому что совпадает с моим вкусом. Редактор должен умирать в режиссере (смеется). Но это был тот случай, когда соответствует моему художественному представлению тоже, то есть я не очень люблю разговорное кино – мы с Олегом в этом смысле очень были близки в плане восприятия Тарковского (Андрей Арсеньевич Тарковский (1932–1986), режиссер театра и кино. – Прим. авт.) и так далее. Изобразительный и звуковой образ важнее, чем диалоги, чем фильмы такого классическо-драматического направления».

Юрий Арабов не отрицал, что «Господин оформитель» – это попытка сделать «умный коммерческий фильм», по существу проверить возможность и такого сочетания: «Я не умел, никогда не писал жанровых вещей. Режиссер Олег Тепцов вообще “не умел” снимать кино – это его первая работа с пленкой. Нам показалось заманчивым использовать принцип “саспенс”, который в классическом варианте присутствует у Хичкока, а у нас практически не применяется. Он, этот принцип, предполагает дозу абсурда, изначальное чувство непознаваемости бытия. Мы выбрали атмосферу начала века, ситуацию кризиса, которая в общекультурном смысле не изжита до сих пор, использовали характерные для эпохи декаданса образы. Например, монстр, придуманный художником и убивающий самого художника. Или многочисленные двойники, предсказатели будущего, о которых как о реальных лицах пишется, например, в мемуарах В. Ходасевича». (Елена Митюшина. «Советский экран». № 14.07.1987).

На вопрос Митюшиной, идут ли авторы «Господина оформителя» по пути Хичкока, у которого «страшное разлито в самых обыкновенных кадрах, а сами “ужасы” даже смешны», Арабов ответил так: «Сходным, но с некоторыми сдвигами. Хичкок, кроме таланта, обладал мощным орудием психоанализа. Мы же сформировались в русле традиционного психологизма. Это приходится учитывать».

Сценарий Арабова «Серый автомобиль» («Господин оформитель») очень интересен сам по себе как отдельное произведение. Он, как отмечали некоторые кинокритики, вполне работает и без экранизации. Поклонникам фильма Тепцова стоит прочесть оригинальный сценарий, поскольку там много эпизодов, так и не вошедших в картину. Автору этих строк, например, было очень интересно – must have, что называется.

Например, на экран не попал диалог Платона Андреевича со «смертью с косой» за кулисами театра, сцена в «Танцевальном зале», где некий толстяк измывается над ребенком, эпизод в оранжерее, где раскрывается то, как зарабатывает Грильо (это есть в дипломной работе), и т. д.

В сценарии также можно заметить различия в местах жительства главных героев. Так, в оригинале у Арабова Платон Андреевич живет на Литейном, а дом Грильо находится на Елагином острове. Впрочем, это все придирки, поскольку в самом фильме и не говорилось прямо, что вот-де художник обосновался на Галерной, а делец Грильо – на Каменном острове.

Съемки

Дипломная работа

Подготовительный период к постановке дипломной работы Олега Тепцова проходил с 11 июля по 10 августа 1986 года. Была утверждена смета расходов подготовительного периода в сумме 9,5 тыс. рублей (из приказа № 754, 15.07.1986).

К съемкам приступили 11 августа (2 части, 560 погонных метров пленки). Датой окончания съемок значится 2 сентября 1986 года. На это было выделено 21,7 тыс. рублей. Общая же длительность постановки фильма составила 2 месяца 19 дней со сроком окончания 29 сентября 1986 года. Сметная стоимость постановки – 50 тыс. рублей (из приказа № 874, 22.08.1986).

По воспоминаниям Олега Тепцова, дипломную работу сняли всего за пятнадцать съемочных дней. Совет Высших курсов сценаристов и режиссеров принял ее 20 ноября 1986 года. Оценка – «отлично». «Совет выразил уверенность в том, что в лице О. Тепцова киностудия обретает интересного кинорежиссера, владеющего средствами кинематографической выразительности, а также явно тяготеющего к работе в музыкальном и приключенческом жанре. Документы на тарификацию О. Тепцова направлены в Госкино СССР», – говорилось в вердикте директора ВКСР Ирины Кокоревой.

Сегодня дипломная работа Тепцова – эдакий фантом. Ее нет в интернете, она не продается на дисках. Сам режиссер никому ее не показывает, считая, что в этом нет смысла. С ним согласен и звукорежиссер фильма Александр Груздев: «Дело в том, что как у художника у тебя есть отношение к своему произведению как к ребенку у отца. И поэтому я бы то же самое сделал. Абсолютно. Какого интереса вокруг этого ни было бы, меня это, собственно, не колышет. Есть процесс, который тебя приводит отсюда досюда, и он к тебе имеет глубокое отношение. Разделять его с публикой у тебя нет никакого желания. И я это очень понимаю. Зачем это делать? Потом, когда все помрут – you don’t care, потом все нормально. Пока ты жив, ты хочешь выглядеть так, как ты хочешь выглядеть, правильно? И это твое решение. Поэтому я сто процентов это понимаю со всех точек зрения».

«В первом варианте на самом деле, с моей точки зрения, была совершенная свежесть, можно так сказать, жанровая, и непохожесть вообще абсолютно ни на один фильм так называемой ленфильмовской школы, которая тяготела к реалистичности. То есть совершенно другая стилистика. Не случайно у нашего Первого творческого объединения худрук был сначала Хейфиц (Иосиф Ефимович Хейфиц (1905–1995), режиссер, сценарист, педагог. – Прим. авт.), потом Авербах, то есть это школа реалистичного и лиричного кино. Интеллигентская школа, совершенно замечательная, академическая, конечно, а это (“Господин оформитель”) было что-то новое. И главное, что это было, с одной стороны, питерское, а с другой стороны, в нем было больше жанровости, наверное, чем… Вот я не очень помню таких жанровых фильмов в нашем объединении. Если они и были, то это какие-то классическо-исторические фильмы. А в нем была такая свежесть совсем нового взгляда. Тут даже дело не в академизме – все-таки это не то слово, у нас на самом деле объединение было, с другой стороны, очень разнообразным. Главный редактор Фрижета Гургеновна приглашала совершенно разных режиссеров, не случайно даже Кира Муратова (Кира Георгиевна Муратова (1934–2018), режиссер, сценарист и актриса. – Прим. авт.) у нас сняла один фильм – ну какой у нее там академизм? Кстати, с Кирой мы тоже дружили, я очень ее любила», – говорила редактор Марина Баскакова.

По ее мнению, дипломная работа получилась очень яркой, однако в ней было много ученического – и в том, как Тепцов работал с актерами, и во всем остальном.

Баскакова вспоминала:

«Можно сказать, что у Олега потенциал был выше, чем то, что ему удалось сделать в первом варианте. Он нашел новые визуальные какие-то вот образы, и актеров… Всю вот эту ткань такую свежую оно имело, но той глубины не было в этом фильме. В нем был какой-то такой элемент ученичества. Я его так воспринимала.

[Полный метр ближе] абсолютно. Кроме того, именно на этом этапе мое участие было, я считаю, достаточно существенным. Как раз в этот период мы с Олегом очень-очень много разговаривали о том, что нужно сделать, чтобы эта история стала полноценной. Обросла, – не люблю вот этих всяких сравнений гастрономических, – мясом каким-то. Можно сказать, что первый вариант был как скелет, я говорю, что не люблю этих сравнений, но ничего более элегантного в голову не приходит. А дальше, чтобы это обросло мясом, собственно, там не требовалось нового сценария, даже особо новых эпизодов не требовалось, там требовались просто какие-то небольшие очень ювелирные дополнения, которые бы помогли главного героя показать, что это не просто какой-то там проходной, непонятно откуда взявшийся художник, а придать ему и объем, и статус.

И вот тогда как раз и начались поиски и разговоры о том, что же он за художник, что он сделал. Ну а как иначе? Просто же каждый персонаж должен иметь свою полноценную историю. И даже если эта вся история не входит в фильм, но если мы ее знаем, то она в каких-то разных небольших деталях будет считываться зрителем. Это вот и есть глубина, этот замысел становится не плоскостным, а более объемным – это мне больше нравится, чем “скелет и мясо” (смеется). Тогда как раз появился, во-первых, музыкальный пролог, фотография, где он [Платон Андреевич] с Блоком. Это надо еще проверить, но, по-моему, это появилось на втором этапе. Мы тогда наращивали этот объем. И этот пластический этюд, который все задавал, был как прологом этой истории, и, по существу, давал предысторию, относящуюся к 1908 году, того, что такое был этот художник в те годы. То есть какую-то историю задали, задали какой-то статус его, какой-то объем, а дальше – что он рисует, что он делает, чем он занимается. Тогда появилась идея живописных вставок.

Я, по-моему, даже не настаивала, а советовала… С Олегом очень интересно было работать, потому что он, во-первых, человек интересный, и, во-вторых, просто так получилось, что мы действительно говорили на одном языке, у нас было понимание. Я улавливала то, что ему бы хотелось, я могла ему чем-то помочь, потому что мне казалось, я знала иногда, как это можно реализовать. Я не считаю, что редактор вообще должен в какой-то области что-то исправлять, он должен помочь автору или режиссеру в данном случае дораскрыться. Создать какую-то такую и атмосферу, и понимание, и поддержку его собственных идей, которые подтолкнут его к тому, чтобы он принял какое-то правильное решение. Потому что только режиссер сам может принять это решение. Поэтому я не могу сказать наверняка, как это случилось, что мы привлекли целый пласт западноевропейской символической живописи, которая появляется в фильме. Там Одилон Редон, там Франц фон Штук…».

Марина Баскакова отмечала, что тогда ей казалось, что ученической работой первый вариант «Господина оформителя» делало еще и то, как вели себя актеры в кадре: «Ну какая-то она плоскостная очень была, пока… И уже только, мне кажется, потом удалось такое мощное туда дыхание внедрить, а плюс к этому еще вот оказалось попадание во время».

Впрочем, тут мнения среди участников съемочного процесса несколько разделились.

«Полнометражный фильм я недавно посмотрела с удовольствием. Хотя тот маленький был действительно очень острый, он был ярче. А здесь уже немножко больше всяких подробностей», – говорила гример Тамара Фрид.

Оператор фильма Сергей Некрасов «все» понял после первого просмотра: «Тогда он находился на каком-то пике. Я помню, когда я пришел на звук первого варианта и услышал эту музыку… В общем, конечно, я Тепцова бросился поздравлять. Там еще с двух пленок же показывали… И уже это было видно, что это – произведение. Я помню, мы побежали куда-то там (смеется) – алкоголя мало. Где-то алкоголь купили, где-то встали, потом к нему поехали и там что-то такое… В общем, было ликование, и восторги».

«Господина оформителя» показали в 1987 году на фестивале «Молодое кино Ленинграда», который проходил в кинотеатре «Аврора». Диплом был принят на «ура», а режиссеру предложили превратить короткометражный фильм в полноценную картину на студии «Ленфильм».

Полнометражное кино

Что собой представляли съемки полного метра «Господина оформителя»? Грубо говоря, это были досъемки того материала, который уже существовал. Много сцен из диплома перекочевали и во вторую картину.

«Показали этот вариант Армену Медведеву, в то время – главному редактору Госкино. Фильм ему понравился, и он сказал: “В прокат!” Тепцов говорил: “Не дай бог, там двух-трех связок не хватает”. Армен ему: “Доводи до ума”, и на это дал уже двести пятьдесят тысяч. Но тут-то фильм и испортился – наснимали много лишнего», – рассказывал Авилов (Сергей Шведов. Журнал «ТВ Парк», 13.07.1998, teatr-uz.ru).

По словам актера Константина Лукашова, главным сторонником превращения дипломной работы в полнометражную картину был Владимир Венгеров – режиссер, сценарист, актер, руководитель III Творческого объединения «Ленфильма» (1920–1999. – Прим. авт.). Редактор Марина Баскакова и вовсе предположила, что в этом может быть заслуга Нелли Машенджиновой.

«А второй – там были какие-то очень короткие съемки. В основном, я помню, мы снимали в павильонах. И небольшие досъемки на натуре были на острове, по-моему. <…> Что там было доснято, я не помню», – рассказывал Тепцов (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

Тем не менее переснято было немало сцен. Приход Платона Андреевича в дом с больной Анной Белецкой, все сцены внутри мастерской художника, эпизоды с ювелиром, беседа в оранжерее, частично сцена с картами, сцена в карете, сцена с танцем Анны-Марии, частично финальная сцена на мосту.

Директор Вениамин Кутиков был одним из тех, кто перекочевал из дипломной работы в полнометражную картину. По словам режиссера, Кутиков согласился участвовать с такой формулировкой: «Ладно, давай мы придумаем что-нибудь».

Олег Тепцов: «Конечно, у нас были очень жесткие договоренности. Он сказал: “Только одно условие – количество съемочных дней. Мы высчитаем максимально, потому что это самое основное. Остальное я тебе как-нибудь организую”. Ну и, естественно, какие штаны у актера, какие брюки, какие стул, стол – там все это не учитывалось» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

Режиссер вспоминал, что в одной из смен снималось порядка 250 полезных метров, а норматив был – около 40. Тогда Виктор Авилов опаздывал – он должен был уезжать в Москву, поскольку наутро у него уже был спектакль в Театре на Юго-Западе: «В выходные, летом, и отпуск у него был какой-то. Все в секретном таком, быстром режиме… И вот он опаздывает на поезд, я говорю: “У нас еще не доснято три метра. Если он уедет – мы вообще не доснимем”, и говорю: “Все уже, снимай, включай камеру, Лапшов!” (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

В результате сцена (какая именно, не раскрывается) получилась достаточно «бодрой». Как отметил режиссер, в кадре спешка тоже видна: ритм другой, артист играет совершенно иначе. Интересно, что Виктору Авилову нравился подход Тепцова снимать быстро: «Мне близки темпы работы Тепцова, потому что и в нашем театре мы все делаем очень быстро (порой за восемь-десять дней и ночей бывает готов спектакль. – Е. С.)» (Елена Смирнова. Феномен Виктора Авилова // Советский экран. № 7. 1988.).

По словам редактора Марины Баскаковой, доработка фильма не касалась сценарной основы: «Это была ювелирная работа по дополнению и корректировке нюансов. А главная работа коснулась аудиовизуального ряда».

Обращение директора «Ленфильма» Хохлова к первому заместителю председателя Госкино СССР Н.Т. Сизову датировано 17 февраля 1987 года. В нем говорилось, что полезный метраж картины составит 2,5 тыс. метров, общий срок постановки – 7 месяцев 20 дней, подготовительный период – 2 месяца, а съемочный – 1 месяц 11 дней.

На монтажно-тонировочный период отводилось 4 месяца и 9 дней. Режиссерская разработка и подготовительный период к съемкам были запланированы в одни и те же даты – с 5 мая по 4 июня 1987 года. Стоимость фильма в отпускных ценах – 290 тыс. рублей.

В обращении директора «Ленфильма» Хохлова говорилось: «Оригинальная по жанру, яркая по форме картина, затрагивающая серьезные и вечные проблемы поиска художником своего места в жизни. Профессионализм молодого режиссера, владение пластикой кадра, интересное музыкальное решение картины были отмечены Художественным советом 1-го Творческого объединения киностудии “Ленфильм”. Фильм получил высокую оценку Совета высших режиссерских курсов при Госкино СССР, рекомендовавшей его к выходу на союзный экран. На смотре-конкурсе молодых кинематографистов в г. Алма-Ата фильм “Господин оформитель” получил приз за лучшую режиссуру полнометражного фильма и приз за лучшее музыкальное решение темы фильма. Интерес киностудии “Ленфильм” к этой работе вызван еще и тем, что кинокартина “Господин оформитель” является первым этапом в разработке нового для советского кинематографа жанра – по аналогии с так называемым триллером, но на материале отечественной истории. Просим разрешить запуск фильма “Господин оформитель” в режиссерскую разработку».

«Господин оформитель» включили в тематический план «Ленфильма» на будущий год 13 марта 1987 года, а в производственный – 13 июля.

Как вспоминала редактор Марина Баскакова, дипломных работ, которые потом превращались в полноценные фильмы, в то время было немного. Одними из таких были «Одинокий голос человека» Сокурова и «День ангела» Сельянова и Макарова. Однако в обоих случаях речь о досъемках не шла – были только подогнаны технические параметры для полноценного проката. И в «Дне ангела» Герман еще доозвучивал монолог одного из героев в начале фильма.

Заключение Первого творческого объединения по литературному сценарию Арабова от 15 мая 1987 года:

Работа над сценарием, проведенная с учетом тех недочетов, которые существуют в дипломной картине, шла, по мнению участников обсуждения, в верном направлении. Она коснулась в первую очередь начала – экспозиции.

Теперь главный герой сценария – художник Платон Андреевич более точно заявлен и с точки зрения его профессиональных устремлений, и с учетом моментов, связанных с нравственно-этической стороной его деятельности. Уточнился ряд подробностей в поведении художника в объекте «Мастерская», планируемого к пересъемке.

Автор вместе с режиссером подробно описали направления предстоящей работы в приложении к литературному сценарию. Участники обсуждения, одобрив эту программу, особенно отметили, каким важным звеном будущей работы может стать использование живописи в изобразительном ряду картины.

Художественный совет Первого творческого объединения рекомендовал в процессе дальнейшей работы на следующих стадиях учесть в первую очередь те из соображений, высказанных в процессе обсуждения, что смогут уточнить характеристику художника, укрепить жанровую специфику сценария (как то: фатальность девочки, ставшей прообразом для манекена в жизни художника), а также обогатить образ времени – в основном за счет изобразительного ряда.

Подпись под заключением: главный редактор ПТО В.С. Шварц.

Протокол заседания творческого объединения от 17.06.87 под председательством Ф.Г. Гукасяна:

Баскакова выделила основные три аспекта доработки фильма: пролог, пересъемка объекта «Мастерская художника»; введение в картину изобразительного материала (живопись, графика). Цель – обогащение образа художника.

Юрий Мамин: Сценарий любопытен. Введение культурного пласта начала века (живопись, театр, музыка, поэзия) значительно обогащают сценарий. Возможны сокращения диалога.

Винокуров Н.: Нужен ли финальный титр?

Головань И.П.: Финальный титр упрощает.

Ю.В. Павлов: Титр о войне не подготовлен.

Даты подготовительного периода, как следует из приказа № 724а от 13.07.87, сдвинулись – его нужно было провести с 14 июня по 13 сентября. Режиссерский сценарий одобрили 6 июля.

К съемкам приступили 24 сентября, а уже 26 ноября 1987 года Первое творческое объединение посмотрело вновь отснятый материал.

По словам Олега Тепцова, стандартный бюджет на полнометражный фильм был 420 тыс. рублей. На дипломную работу выделено 50 тыс., на полноценное кино, конечно, добавили: «В итоге, конечно, получилось больше. На второй они добавили денег. То ли еще пятьдесят…» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

Как отмечала Марина Баскакова, создателям фильма удалось найти пластический образ того, что происходит с Платоном Андреевичем. Это как раз к словам об «обогащении образа художника».

«…Вот эта вот вся живописная ткань, какие-то, можно сказать, вставные вещи условно, хотя они стали совершенно не вставные, а вплетенные в монтаж. Совершенно блестящий монтажер Ирина Гороховская! Просто блестящий монтаж! Тогда же это все собиралось по кадрикам на пленке. Сейчас бы, я уверена, что это отдельно бы отметили, если бы о чем-то таком шла речь, потому что вплетены такие вот вещи, и они дали этот весь объем. Он [Платон Андреевич] мыслит, конечно, образами.

А как тонко получилось, когда сбегает Анна-Мария, и вдруг у него идет уже не ретроспекция, а предчувствие будущего, предчувствие финала? Я сейчас пересматривала и поняла, что это как бы начало финала. В мастерской, когда между ними происходит эта сцена, оживают манекены, а дальше он сидит в углу – наверняка раньше он сидел просто, а вот здесь – это вот так тонко, я не помню, как это появилось… Когда идет вставка этого экипажа, который будет ехать по мосту на него. Если до этого были ретроспекции, такие вот черно-белые воспоминания из этого времени, которые сейчас, в 1908 году, то это, наоборот, идет предчувствие, футуроспекция (освещение будущего, взгляд в будущее. – Прим. авт.) (смеется). Такие вот вещи, из них, собственно, складывается эмоциональное восприятие фильма.

Часть из этих моментов [которые заново открываются с каждым просмотром] случайные, на интуитивном уровне. Потому что не было еще тогда у Олега такого мастерства, чтобы это все, может быть, предчувствовать. Мне так кажется. А уж смена композитора, которая просто сделала фильм…» – говорила редактор.

Полнометражный «Господин оформитель» впервые был представлен публике в декабре 1988 года в Риге.

Досъемки

Итак, что было доснято или переснято? Как рассказывал Олег Тепцов, в дипломной работе лес был обозначен схематично, а зрители должны были сами себе его дорисовать; в полнометражной картине режиссер эту сцену развернул – появились деревья.

Эдаким камертоном фильма стала начальная сцена с танцем мистиков – этот эпизод нужен был для того, чтобы показать, кто же таков главный герой, как он себя проявил. Этой сцены – по словам Тепцова, «четкой аллюзии на тему блоковского «Балаганчика», – в первом фильме также не было. «Что он вообще сделал? Хотел показать, кто он такой. Потому что дом его не видно, а как его еще представить, чтобы сложилось представление о его занятии?» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

В первом варианте роль матери Ани Белецкой исполняла Ирина Соколова, в полнометражной версии ее заменила художник, автор кукол Валентина Малахиева: «Там у нее даже тексты какие-то были, слова. Потому что во втором варианте кроме: “Ой, ваше превосходительство, а я уж думала, вы больше не придете, надуете!” – больше текста у нее нет» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

Этот эпизод был полностью заменен во втором варианте. О первоначальных съемках этой сцены Тепцов вспоминал: «Мы влезли в чью-то декорацию, какую-то занавеску повесили, и что-то такое было, на скорую руку сляпанное. Как павильон, допустим, в фильме “Сон”. (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

Оператор комбинированных съемок Олег Плаксин говорил, что в фильм не попал эпизод, где Платон Андреевич оформлял витрину: «Мы снимали на Большой Морской улице. Там, где из зеленого яхонта, кажется, из зеленого камня сделаны были колонны, но и сейчас этот дом стоит. Вот мы использовали витрину этого дома для того, чтобы туда потом впечатать изображение. Честно скажу, смотрел картину примерно год назад и этого кадра я не заметил. Довольно-таки много времени у нас ушло на съемку этих заготовок. Я помню, что мы там долго трудились и пытались из этого магазина сделать эту витрину, и мне казалось, что у нас тогда, в общем, неплохо все получилось. Ну, не вошло, так не вошло. Ну а что? Сколько всего, что мы делали, не вошло (смеется)».

Оператор Сергей Некрасов также вспомнил, что был эпизод, где кукла стоит в витрине на Большой Морской: «Я там “Окно в Париж” снимал, это голая сцена в бывшем доме Набокова. Там мы снимали эпизод с выступлением. Так что там два помещения есть – и там и там снимал, и поэтому, честно говоря, путаюсь, кто из них кто, они чуть-чуть по диагонали друг против друга стоят. Вот там мы снимали кабинет этого самого заказчика».

Полностью была переснята двухэтажная мастерская, которую построила художник Наталья Васильева в павильонах «Ленфильма» в Сосновой Поляне. По словам Тепцова, сделать ее можно было и получше, но все упиралось в отсутствие денег.

В первой версии, по воспоминаниям режиссера, в мастерской Платона Андреевича лежал всякий хлам, и было непонятно, какое это время, что за картины лежат и чьи они. Поэтому в полнометражной картине все это нужно было показать подробнее.

Случались на досъемках и казусы, связанные с тем, что приходилось дополнять некоторые ранее отснятые эпизоды. Соответственно, нужно было одеть и загримировать актеров так же, что получалось не всегда. Опять же, как в случае с Анной Демьяненко, играло роль и взросление актеров. Однако только очень внимательный зритель заметит, что, собственно, в кадре не так, поэтому нельзя не отметить филигранную работу съемочной группы.

«Нам как-то всегда везло: когда нам нужно солнце – было солнце. Даже в том эпизоде, когда она с бабочками, конечно, уже бабочек не было, было уже достаточно холодно, по-моему, осенняя была пора, – было солнце. И она вот в легком платье… А бабочек заранее готовили, они были в банке. С ними там проблема была. Нет, так по себе они не летали. Было холодно достаточно, и лето не было таким жарким. Эта сцена с бабочками осталась в большом кино. Кусочек еще подснимали. Если вы очень внимательно будете смотреть, то заметите разность длины волос. Потому что сменился гример и не угадали длину волос у нее», – рассказывала художник по костюмам Лариса Конникова.

Важный момент, который влияет на восприятие сцены с крайне напряженной карточной игрой, связан с кольцом. Платон Андреевич достал ювелирное изделие из кармана и за неимением денег поставил его на кон. Что же это за кольцо? Это отражено только в сценарии и дипломном фильме. Его тайно вложила в оранжерее в карман героя Авилова Анна-Мария. В полнометражной картине этот эпизод опустили. Возможно, Грильо узнал кольцо и все вмиг понял (это Козаков отыграл изумительно) – странно было бы, если бы он его раньше не видел у своей жены.

«В первом варианте именно так и было, он доставал кольцо. Это тоже был из тех вариантов, когда… я уже точно не помню, но мне кажется, что во втором варианте это было непонятно, что с этим браслетом. Что в принципе неплохо было. Но в первом варианте было так, что я опускаю ему кольцо [в карман] и он потом его достает и на него играет», – вспоминала Анна Демьяненко.

«Мне казалось, что это и в фильме было. Это в первом варианте точно было. Я просто сценарий совсем плохо помню, а материал я помню очень хорошо. И я точно помню, что это в материале было. А почему потом Олег это убрал – это вообще не к Арабову вопрос. Это что-то, значит, в той сцене, когда Аня-Мария кладет ему это кольцо, вот что-то его не устроило. Я это помню, он был снят 100 процентов, потому что я просто визуально эту картинку помню», – говорила Марина Баскакова.

Рука Платона Андреевича затряслась, когда он коснулся пальцами красной спинки…

В это время маленькая женская рука слегка коснулась бокового кармана пиджака художника и мгновенно исчезла, что-то оставив там.

– Позвольте мне, господа, испытать судьбу, – сказал Платон Андреевич, по возможности, решительно.

<…>

– Я бы не советовал вам играть, – угрюмо сказал Грильо, отводя глаза в сторону. – Кроме того, я играю на живые деньги…

Художник растерялся и машинально сунул руку в карман. Почти сразу вынул и некоторое время с недоумением рассматривал лежащий на ладони бриллиантовый перстень, словно стараясь что-то вспомнить.

(Арабов Ю. Солнце и другие киносценарии. С. 35–35).

Также была доснята драка Платона Андреевича с куклой в мастерской. Сцены с камином и куклой, а также сцена с Грильо в гробу остались из первого варианта.

Съемки на Смоленском кладбище перекочевали во вторую часть полностью. Не вошли лишь небольшие куски.

По воспоминаниям Тепцова в книге Д. Мишенина «Реаниматор культового кино», совершенно заново был переснят эпизод с танцем куклы. В дипломной работе был брейк-данс с черным фоном и несколькими часами.

Как рассказывала мастер-костюмер Людмила Баранова, в фильм не вошел эпизод с прыгающей на батуте девочкой-гимнасткой, которая заменяла Анну Демьяненко: «Видимо, Тепцову пришлось урезать, чтобы в какие-то… не потому, что его заставляли, а ему нужно было в какое-то время уложиться. И он должен был сокращать. Много кусков я просто не увидела. Не увидела куски, когда Аня, точнее ее дублер-спортсменка, которая работала с нами, она заводит [себя]… Анечка ведь часы заводит, а мы брали спортсменку, которая на батуте прыгала. Здесь тоже есть, но тут маленький кусочек! А там она прыгала и прыгала! И очень долго прыгала. Ей надо завести было себя, чтобы кукла действовала как человек. Она заводила вот этим движением, и этого движения было больше. Потом почему-то вот этот кусок убрали. Ну еще какие-то куски – просто чувствую, что чего-то не хватает. Урезано».

Финальная сцена на мосту была в дипломной работе и частично осталась. Однако пересняли сам мост: подход остался из первого варианта, а вот переправа была другой. Многие удивятся, но это был не Большой Петровский, как утверждается в некоторых источниках.

«Вот фрагмент, когда машина на него едет, – машина была переснята. А когда он отходит, пятится от машины – это из первого варианта», – объяснил Тепцов. (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

По словам режиссера, в первом варианте практически не было комбинированных съемок: «Фильм в первой версии длился где-то час – час десять. Минут тридцать добавлено в новую версию, которая вышла на экраны. Принципиальная разница заключается в том, что первый вариант был более хулиганский, более короткий, сжатый, концентрированный. Потому что весь сюжет был рассказан. Концептуально второй вариант – это абсолютно та же самая картина» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

Прямые затраты на производство составили 150 800 руб. Сэкономлено за счет сокращения сроков 8 221 руб. Коллегия Госкино СССР присвоила «Господину оформителю» первую группу оплаты.

«Госкино в то время определяло категорию фильма, что означало широту проката и, очевидно, оплату – об этом я не помнила. Выше первой категории только высшая. Фильмы Киры Муратовой и Алексея Германа часто получали третью категорию, что означало ограниченный прокат», – пояснила Марина Баскакова, добавив, что в «Господине оформителе» редким образом соединились эстетическая составляющая и коммерческий успех.

Из материалов дела № 517:

Невзирая на простои из-за занятости актера, исполнителя главной роли, и благодаря постоянной готовности к съемкам и мобильности режиссера-постановщика Тепцова О., а также слаженной работе всей съемочной группы, отсняв плановый материал, группа уложилась в 46 календарных дней против 50 планируемых, добившись высокой выработки в съемочную смену – 130,9 %.

18.02.88 фильм был принят руководством киностудии на двух пленках, а 22.02.88 был представлен в Госкино СССР и принят к выпуску на экран (письмо от 05.03.88). 16 марта 1988 года все необходимые материалы (11 частей, 2 991 метр) для перевода на одну пленку были переданы ОТК, фильм был закончен производством на 7 дней раньше планового срока.

Группа имела 6 целодневных простоев по причине отсутствия исполнителя главной роли артиста В. Авилова, что составило потерь на сумму 2 728 р.

Павильонные декорации строились в Сосновой Поляне, куда перевозилось и возвращалось обратно после окончания съемок значительное количество мебели и реквизита с Кировского проспекта.

«Господина оформителя» показывали в кинотеатрах страны целый год. По словам Олега Тепцова, потом прокат в СССР просто был уничтожен: «Но надо сказать, что показатели были феноменальные, если посчитать рентабельность этой картины. Они были фантастические. Если учесть все основные критерии: бюджет картины, количество копий, количество денег на рекламу – думаю, это была одна из самых кассовых картин того времени. Не в пересчете на количество, потому что там копий было девяносто. Немного, да, для того времени – очень немного. По тем временам просто меньше и не было» (Мишенин Д. Реаниматор культового кино).

Как утверждал режиссер, стандартный тираж в то время был 600 копий, а 90 копий «Господина оформителя» – это до 5 млн зрителей за первый год проката. При бюджете в 100 тыс. рублей сборы составили 2,5 млн. То есть проект в принципе можно считать коммерчески успешным.

По данным кинокритика Сергея Кудрявцева, всего «Господина оформителя» посмотрели 3,3 млн советских зрителей (Отечественные фильмы в советском прокате. kinanet.livejournal.com).

«Тогда был 1987 год, фактически первая ласточка подобного кино. Тогда было замечательное время – цензура упала в стране, а прокат был. То есть – “малина”! Это продлилось несколько лет, потом все, естественно, завернулось. И нам предложили для большого экрана сделать нечто более помпезное. И мы сделали вариант – час сорок – досняли эту картину, нагрузили ее тягучим ритмом арткино. Мы тогда все были озабочены тягучим ритмом, чтобы из тягучего ритма рождалось какое-то чувство странное. Сделали вот эту картину, и – бог ты мой! – она вышла в это благословенное время и по ленфильмовским сборам оказалась второй. Первой была какая-то, помню, картина Бортко… Может быть, я ошибаюсь… Или не Бортко… Какая-то была картина, “Блондинка за углом”. Может быть, я, честно говоря, путаю. Или “Школьный вальс” – что-то про нимфеток такое… А вторая – наша. Сборы! Хорошо! Ну, мы, естественно, ни копейки не получили со всех этих сборов, как обычно. Но елы-палы – здорово!» – рассказывает Юрий Арабов (интервью 2011 года, Лев Наумов. Homo cinematographicus, modus visualis. «Выргород», 2022).

По словам Олега Тепцова, практически полностью негатив короткого метра вошел в большую версию фильма. При этом сцены из дипломной работы, которые потом были пересняты, скорее всего, не сохранились.

«Я хочу сказать, что второй вариант мне очень не нравится, я его не люблю. Мне очень нравился первый вариант. Он был как раз сжатый, там было все понятно. Я так понимаю, что его никто нигде не видел, ну, по крайней мере, сейчас не найти. А во втором он [Тепцов] уже такой “сокурщины” дал, знаете… По мне так он просто пытался Сокуровым стать, когда начал все впихивать туда», – говорила Анна Демьяненко.

«Досняли несколько сцен, многое перемонтировали и… Фильм, на мой взгляд, стал гораздо хуже», – говорил Виктор Авилов («Я готов возглавить армию гоблинов». Интервью Алексея Белого. «Комсомольская правда», 03.09.2001).

«Господин оформитель» на экране, первые показы, премьера, реакции

Анна Демьяненко сказала, что премьеру фильма помнит плохо. Однако ей запомнилось то, как она в первый раз увидела на экране: «Я была в полном ужасе: “Неужели это я? Я такая ужасная, я такая страшная…”. Ну это когда мы смотрели не пробы, но… что-то отсняли – они потом смотрят, я приходила. Только потом, наверное, по прошествии 10–15 лет после съемок фильма, когда я посмотрела, вот тогда я уже подумала: “Блин, я была такая молодая! Такая хорошенькая!” Я себя ненавидела, то есть этот вот грим, который тек а-ля Вера Соловей (имеется в виду актриса Елена Соловей (р. 1947). Она сыграла прототип Веры Холодной Ольгу Вознесенскую в фильме Никиты Михалкова «Раба любви» (1975). – Прим. авт.), кстати, с которой я потом познакомилась в Америке, потому что у нее в Нью-Йорке или в Нью-Джерси школа для маленьких деток русских (детская творческая студия «Этюд» для детей из русскоязычных семей. – Прим. авт.). У меня дочка туда ходила даже какое-то время. И мне все это так не нравилось, когда я на себя смотрела. Думала: “Ух! Кошмар”».

«По-моему, премьера была на “Ленфильме”, а не в кинотеатре. Конечно, музыка Курёхина – шедевр. “Воробьиная оратория”… Очень такое действенное все, мощное», – вспоминал шумооформитель Сергей Фигнер.

По словам редактора Марины Баскаковой, первый показ на «Ленфильме» – это не премьера, а первый просмотр для худсовета: «[Показ в Доме кино] обычно через несколько месяцев. То, что показывают на “Ленфильме”, это принимает худсовет “Ленфильма”, а дальше это идет в Москву. Генеральным заказчиком было государство, и как его представитель – Госкино СССР. И вот, собственно, Госкино фильм и принимал».

Про худсовет подробно рассказывал оператор Сергей Некрасов: «Чем меня пленял “Ленфильм” – это были показы с двух пленок. То есть, когда фильм был сделан, назначался день, об этом объявлялось, забивался полный зал, и там показывался фильм с двух пленок. Что такое “с двух пленок”? Это пленка звуковая, которая была шириной 35 миллиметров, и пленка, которая к тому изображение: рабочий позитив, который елозили на монтажном столе по тысяче раз. Он был весь в склейках, переклейках, в царапинах. Звук был соответствующий такой, музыки не было. И вот вся студия смотрела фильм, потом его, естественно, шла обсуждать. Назначалось сразу же совещание такое, и я все время старался туда пролезть. Страшно интересно было обсуждение: выступали редакторы того объединения, где он был, выступал режиссер, выступали вообще все люди, – это худсовет назывался. Большой худсовет. И что-то я где-то попадал, но “Господина оформителя” не помню, чтобы я там был. И это тоже такое действие. Получалось, что у режиссера это был такой предпросмотр, но потом типа можно переделать, а тут и должен, и можно было тоже переделать картину. Человек мог перемонтировать, что-то переделать и что-то доснять, что-то переснять – давали такие возможности. Если мы чувствовали, что фильм станет лучше или может быть его как-то исправить. Так что вот худсовет тоже был один из каких-то… Ну и потом просто жу-жу-жу, все шли в кафе кофе пить – кто что, и обсуждали фильм».

Художник Светлана Еремина, авторству которой принадлежат графические работы в «Господине оформителе», запомнила первый просмотр на «Ленфильме»: «Там маленький кинозал – не очень большой, и в этой атмосфере мы смотрели. Он произвел впечатление на всех, кто смотрел. Меня музыка вот эта просто… вот эти все фигуры, которые там в простынях, их движения, все…».

Когда Еремина увидела свои работы на экране, то, по ее словам, чуть с ума не сошла: «Отдала эти ватманы в папочке, думаешь: “Как это будет? Что?” Как они все это снимали я не видела: папку принесла, отдала – все забрали. И там вдруг!.. Я-то начала с “такого” (имеются в виду маленькие фото, с которых Еремина делала увеличенные в разы копии для фильма. – Прим. авт.), потом сделала “такое”, и там вдруг это по экрану плывет… Это в первый раз было, сам себя не отождествляешь с этим, это живет своей жизнью».

«И когда весь материал режиссер собрал, я опоздала на просмотр. Хотя нас всех пригласили. Я заскочила туда, откуда показывают… Проекторная? Мне неудобно было в зал заходить. И я в окошечко это маленькое смотрела, у меня ватные ноги были – мне казалось, что я все очень плохо сделала, что у меня ничего не получилось и меня сейчас вообще растерзают после этой картины. А без звука я смотрела, потому что звук там, а я здесь в тишине полной», – признавалась художник по костюмам Лариса Конникова.

«После первой дипломной работы у нас была такая, как мы называем, “шапка” в Доме кино. И все пришли, и Курёхин, и все были. Это такая радость была, потому что, во-первых, Курёхин действительно потрясающую музыку написал. А он же очень легкий человек, очень такой обаятельный… Я почему-то очень хорошо помню, как мы все сидели, все это обсуждали радостно и как прочили Аньке хорошее будущее, и пытались затащить ее в театральный, она, по-моему, поступала несколько раз. Готовили ее», – рассказывала гример Тамара Фрид.

Прокатчики представляли «Господина оформителя» как фильм ужасов, что было, конечно, в корне не так. По словам Марины Баскаковой, картину отнесли к жанровому кино, но гораздо точнее к ней подходит определение «мистический триллер»: «Просто иногда, назвав фильм, допустим, в этом случае фильмом ужасов, и приклеивали ту этикетку, которая, может быть, на 100 процентов не отвечала содержанию, но зато давала тот фильтр, через который на него смотрели снисходительно. Вот это вполне могло быть. И даже это могло быть от наших опытных идеологов, которые знали, что вот в этом случае лучше немножко под другим ракурсом показать начальству, и тогда к этому отнесутся более снисходительно и не будут особенно придираться, а зритель уже сам разберется, что и как. А может быть, даже какие-то лишние сотни или тысячи просмотров благодаря этому будут».