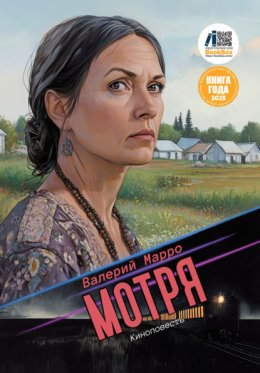

Читать онлайн Мотря

- Автор: Валерий Марро

- Жанр: Современная русская литература

© Валерий Марро, 2025

© Издательский дом «BookBox», 2025

Знойный день. За селом, у обочины дороги, стоит пожилая женщина.

Вдалеке показалась грузовая машина.

– Садитесь, тётя Мотря, подвезём… – Чубатый шофёр притормозил, высунулся из кабины.

– Спасибо, Петечка, спасибо… – Женщина засуетилась, заспешила навстречу. – Мне же тут… недалеко. Я вот только… спросить хочу… – Подошла к пассажирам, сидящим на лавочках в кузове, спрашивает нерешительно: – Хлопцы… девчата… вы сыночка моего… Василия в городе… не видели? Он из армии должен был вернуться… Может, кто видел?

– Кто его знает… – не спеша поправила на плечах нарядную шаль пышнотелая молодица. – В том городе людей как семечек в подсолнухе: куда ни глянешь – бежит кто-то… Разве во всём этом… муравейнике увидишь кого-то? Хотя… может, кто-то и видел? – закончила она неуверенно и обернулась к пассажирам.

– Нет, тётя Мотря, не видели, не видели… – горохом посыпались со всех сторон голоса. – Василия мы бы сразу узнали, кто его не знает… Но сколько там, в городе, ни были – не видели… не видели…

– Ну, тогда извините… Просто я подумала: может, кто-нибудь видел? С утра жду…

– А я вроде бы видел! – вступил вдруг в разговор плечистый усатый мужчина в соломенной шляпе. – Только не знаю точно – Василь то был или не Василь? Далеко от меня он был, во всём военном… А такой же высокий, стройный, как и твой сынок!

– Вот-вот, Опанас, это он, наверное, и был! – радостно закивала головой Мотря. – Он же у меня и есть такой – стройный да красивый!.. Да что вам говорить – вы и сами хорошо знаете!

Мотря умилённо посмотрела на пассажиров, зарделась румянцем. И вдруг спохватилась:

– Ой, что это я… разговорилась тут! Спасибо тебе, Опанас! Всем спасибо! Заходите к нам… Василя моего увидите. Он же три года дома не был! Вот только дождусь его…

– Спасибо, тётя Мотря! Зайдём… обязательно зай-дё-о-о-м…

Машина ныряет в белое облако вишнёвых садов, исчезает за хатами. Мотря остаётся одна…

Июль 1941 года. Идёт срочная эвакуация населения. Поезда, машины, повозки – всё переполнено, забито людьми, чемоданами, утварью. Среди беженцев мы видим Мотрю – молодую, здоровую, но измученную изнурительным переходом и тревогой. Осторожно несёт она беременное тело своё, оберегая его от толчков и падений. В руках у неё лишь маленькая котомка с пожитками да едой – и больше ничего. Всё осталось там, где сейчас уже пылают пожары и хозяйничают фашисты. Да ещё маленький портрет несёт она на груди – портрет ненаглядного Василя, молодого мужа своего. Забрали его в первый же день войны, прямо с работы, с поля, где он был бригадиром. И едва успел обнять он ошалелую от горя Мотрю, как умчала его военная машина туда, навстречу врагу, в самое пекло войны.

Кошмарным сном кажется сейчас Мотре всё происходящее. Ещё совсем недавно ждала она, счастливая, своего Василя с работы и, обняв, целовала его в любимые усталые глаза. А Василь брал её на свои сильные руки и осторожно прижимал к груди:

– Ну как тебе, ненаглядная ты моя… не тяжело?

– Нет, Василю, не тяжело… Разве может быть тяжёлым ребёнок твой, мой милый?.. Сын будет, Василий, говорит мне моё сердце… сын! И глаза у него будут голубые… и красивым будет он, как и ты! Уже скоро…

Целовал её муж, смотрел в счастливые глаза и не мог найти тех слов, которые могли бы передать его любовь к молодой жене своей, к её тихой улыбке, нежному говору.

– Смотри-ка, Василий… аисты полем полетели! Видишь? Вон, вон… они уже над нашим домом!.. Построят, пожалуй, они здесь своё гнёздышко. Это хорошо, Василий! Это они счастье принесли в наш дом…

– Уморилась, доченька? – услышала вдруг Мотря ласковый мужской голос. – Садись к нам… вот тут! Подсоби, Параска, тяжело ей…

Небольшая, доверху гружённая повозка, которую уныло тянула серая, в яблоках, лошадёнка, поравнялась с Мотрей. В ней увидела она сухонького старичка и такую же худенькую старушку, покрытую, несмотря на жару, шерстяным самотканным платком.

– Ничего, ничего… доченька, – затараторила бойко, увидев округлившуюся фигуру Мотри, словоохотливая старушка, как только повозка двинулась дальше. – У меня уже столько внуков, что даже не могу сосчитать! Если что-нибудь случится – не волнуйся! Поможем! Всё сделаем как следует. А как же? Иначе и быть не может! Ты откуда сама-то?

– Из Пятихаток.

– А мы из-под Кременца. Видишь, почти соседи!.. Возьми вот… угощайся! – развернула она перед Мотрей узелок с нехитрой крестьянской едой.

– Спасибо… спасибо большое… я не хочу! – растерялась от такого неожиданного гостеприимства Мотря.

– Нет, нет… ты должна обязательно поесть! Тебе нужно! И даже слушать не хочу… слышишь, доченька?!

…Ехала дальше Мотря и в душе благодарила добрых стариков, потому что чувствовала, как с каждой минутой тяжелеет её тело.

«Подожди-ка немножко, мой маленький! Нельзя тебе сейчас, никак нельзя, – тихо разговаривала она с нетерпеливо бьющимся под сердцем ребёнком. – Вот выедем немного из этого ада, и тогда… А сейчас нельзя, никак нельзя…»

– Т-а-анки-и! Т-а-а-анки-и-и… – вдруг закричал кто-то истошно на всё поле. Оглянулась Мотря и увидела с ужасом, что из леса, тянувшегося вдоль их пути, один за другим выползают тупорылые серые чудовища с чёрно-белыми крестами на боках. Выстраиваясь в ряд, они быстро надвигались на беженцев.

В беспамятстве заметалась толпа, не зная, куда бежать: впереди и слева простирались поля, а лес был отрезан танками. Со всех сторон были слышны крики, стоны. Плакали дети, молились старики, причитали с завываниями женщины.

Что есть силы погнал свою лошадку старик, стараясь как можно скорее добраться до поросшего кустарником пагорбка, видневшегося вдали. Туда же, толкая и топча друг друга, бросились, наконец, беженцы. Но танки двигались значительно быстрее, Мотря видела уже, как гибли под их гусеницами те, кто был ближе к лесу.

– Боже мой! Что оно делается, Васильчик?.. Звери! Что же они творят?

Повозку мотало, подбрасывало на ухабах, швыряло из стороны в сторону. Мотря крепко держалась одной рукой за старушку, а другой – за край повозки, стараясь удержаться, не выпасть. И вдруг тело её пронзила острая, нестерпимая боль. Затем ещё и ещё…

– А-а-а!.. А-а-а-а-а-а-а…

Мотря открыла глаза. Сквозь верхушки деревьев на неё смотрело голубое июльское небо – чистое, без единого облачка. Где-то неподалёку стрекотал кузнечик.

«Что со мной?.. Где это я?..»

– Ну вот… всё обошлось, доченька, всё вышло – как надо! – услыхала она чей-то голос. – Поздравляю тебя, доченька, сына ты родила…

Мотря увидела улыбающееся лицо старушки, потом живой розовый комочек, завёрнутый во что-то белое.

– Ау-у… ау-у… ау-у…

– Ты не волнуйся, доченька. Мы сделали всё, что нужно было! Слава Богу… успели заехать в эту рощицу! Ишь, какой красавец… – старушка вновь заулыбалась беззубым ртом. – И хорошо, что кричит! Это он радуется… что на свет появился!

– Васильчик… сынок мой… родился… – еле слышно шептала Мотря, лишь слегка прикасаясь ослабевшей рукой к драгоценному комочку. – Кричи, кричи… громче кричи…

– Ау-у… ау-у… ау-у… – слышала она в ответ… и улыбалась, не веря своему счастью.

– Что будем делать дальше… стара? – прервал вдруг минуты женской радости тревожный голос старика.

– А что таке? – встрепенулась в испуге старушка, взглянув по сторонам.

– Некуда ехать нам дальше… вот что! Немцы вокруг…

– Ау-у… ау-у… – снова заплакал новорождённый. Потянулась было к нему Мотря… и со стоном уронила руку.

– Видишь… что делается, – продолжал старик, – умереть ведь она может…

– Что ты говоришь… такое! – замахала на него руками старуха. – Чур тебе! Чур!

– А-а-а… а-а-а… – всё громче рвался к жизни детский крик.

– Вези хоть куда-нибудь! – зло рванула за поводья старуха. – Будем торчать здесь до ночи – или как?

– Помолчи, старая! – Старик сошёл с повозки, деловито поправил что-то в упряжи, подошёл затем к Мотре. – Поедем, наверное, в Тарасовку… доченька. Это тут… недалеко! Невесточка наша там живёт. Если не сожгли ещё немцы хату, то как-то и устроимся.

Вечер. К деревне неслышно приближается подвода.

– Стой!

Из-за деревьев выступили трое, в тёмной форме. На рукавах белеют повязки.

– Куда путь держишь, старый?

Старик взглянул внимательно на неизвестных, остановил взгляд на одном из них – долговязом, рябом. Сказал:

– Невестка здесь у меня… Оксанка Гаврилюкова… к ней мы.

– А это что такое? – ткнул рябой в сторону свёртка. – Неужели стара родила?

Рябой и незнакомец, бывший ближе к повозке, громко засмеялись. Послышался плач ребёнка, затем стон Мотри.

– У-у-у… оболтус! – сузив глаза, зло бросила рябому старуха. – И не стыдно тебе старухе такое говорить?! Нечего делать… да? Ишь, понаряжались тут…

– Но, но… – сразу перестал зубоскалить рябой. – Поменьше чирикай, бабуля! За такие словечки… знаешь… Кто там ещё с вами? – Он подошёл поближе, пытаясь разглядеть лежавшую без сил Мотрю.

– Женщина одна, – спокойно начал объяснять старик. – Только что родила. Беженка…как же её оставить… одну в поле? Мы и взяли с собой…

Полицаи отошли в сторону, поговорили о чём-то. Вернулись.

– Поехали, пожалуй, в управу, старик, – сказал рябой. – Там лучше рассмотрим, кто она…

– М-м-м… – вдруг застонала Мотря.

– В какую управу? – испуганно метнулась к рябому старуха. – Глухой ты, что ли… не слышишь – что тебе говорят? Она же умереть может, кровью изошла вся…

– А может, пусть они едут, Пётр, – выступил вдруг из темноты третий – он до этого держался как-то в тени. – Ведь оно… видишь, дело какое? А утром… придём и проверим – кто они… да откуда? Я знаю… этих, Гаврилюков.

Рябой (видимо, старший) крякнул недовольно, потоптался на месте. Затем бросил сердито:

– Ну ладно, пусть так пока будет… Погоняй, старый! Да смотри, язык своей девке укороти немного!

Повозка тронулась.

– Себе укороти… сомпель зашмораканый! – послышался уже издали злой бабий голос.

Рябой хотел было броситься вдогонку, но затем, передумав, махнул лишь рукой.

– Успею ещё… – проговорил он тихо, ни к кому не обращаясь.

Оксанка – черноглазая двадцатисемилетняя молодица – встретила Мотрю приветливо.

– Вместе веселее будет! – радостно защебетала она, помогая старикам перенести обессилевшую Мотрю в избу. – Этой сволочи немецкой полное село, а я сама здесь… и вот, моя Алёнка! – В детской кроватке лежала, поблёскивая в темноте такими же, как у мамы, глазами-вишенками, пятимесячная дочка. Быстро истопив печь и нагрев воды, Оксана тут же принялась обмывать новорождённого, отчаянно сопротивлявшегося своим единственным пока способом – плачем.

– Пой, пой, мой маленький, – тихо разговаривала с ним Оксана. – Пой громче, чтобы все слышали, что ты есть, что ты родился, такий красавчик… богатырь такой!

Сделав всё необходимое, она быстро запеленала его и, взяв на руки, успокоила, дав ему свою молодую, переполненную молоком грудь.

– Вот так, мой маленький… вот так! – радостно улыбалась она, видя, как жадно ухватился малыш за сосок своими крошечными губками. – Тяни на здоровье! Хватит и тебе, и Алёнке. Смелее тяни…

И увидев, как с тихой улыбкой следит за ними счастливая Мотря, спросила тихо:

– Как имя его будет?

– Василий… – одними губами прошептала Мотря. – Как и отец он будет… Василий.

Рябой выполнил своё обещание. Он явился рано утром и, усевшись прямо на кровати и наполняя воздух тяжёлым сивушным перегаром, принялся бесцеремонно расспрашивать еле живую Мотрю о муже, родителях, родственниках. Кое-что записывал в обтянутую кожей записную книжку, на титульной странице которой красовалась свастика. А под конец, злобно прищурив маленькие зеленоватые глаза, процедил сквозь зубы:

– У нас есть свои люди где нужно. Всё, что говорила, проверим! Если что-то наврала – болтаться тебе на виселице… вместе с твоим щенком. А попробуешь сбежать – тем более! Вот так!

Потом поднялся, одёрнул чёрную форму и нагло впился глазами в дородную, слегка располневшую фигуру Оксаны.

– А тебя, красуня… приглашает к себе на день рождения командир отдельного отряда СС барон фон Краузе! – Рябое лицо полицая при этом расплылось в многозначительной пошлой ухмылке. – Считаю лишним объяснять: опаздывать нельзя! Сегодня вечером, в шесть часов, бригадефюрер ждёт тебя, лебёдонька… Это у Гната Стецька. Пока!

– Сволочи, – прошептала белая, как стена, Оксана, как только рябой вышел из дома. – Подстилка немецкая! Нелюдь!.. Был всю жизнь никем, а теперь… смотри-ка – паном сделался!.. Чтобы ты не дождался, проклятый…

Вечером она никуда не пошла. Как только полицай исчез со двора, старушка быстро достала из своего мешочка тугой свёрток, вынула оттуда засушенные корешки, стебельки, травы и, отобрав необходимое, принялась колдовать над отваром.

– Подожди-ка… олух рябой! – приговаривала она при этом сердито. – Будет тебе Оксаночка… а как же! Держи карман шире… шкура продажная!

К вечеру у Оксаны начался сильный жар, поднялась температура. После того, как прибывшие к вечеру полицай и два немецких солдата спешно удалились – а вдруг тиф! – старушка напоила Оксанку ещё одним отваром, пошамкала над ней тихонько какие-то слова, перекрестила, и под утро жара – как не бывало! Только осталась ещё общая слабость да слегка подташнивало.

– Ничего… сейчас всё это – как рукой снимет! – успокаивала старушка Оксанку, улыбаясь мудрыми глазами. – Ишь… захотелось барину вкусной баранки отведать!

Старики пробыли в селе недолго. Как только Мотря, возле которой без устали сновала проворная бабка, поправилась, старик засобирался в дорогу. И никакие уговоры не могли поколебать его решения добраться до своей «батьківщини» – села, что затерялось где-то в Прикарпатье.

– Да куда же ты поедешь, старый дурак? – причитала старушка, видя, как невозмутимо укладывает старик свои нехитрые пожитки в тележку. – Не видишь ты, что оно… делается вокруг? Или жизнь тебе надоела… неслух упрямый?

Старик не отвечал, молча делал своё дело и только к вечеру бросил:

– Утром узнаешь – куда! Впрочем, можешь оставаться… так лучше для дела будет.

А на все просьбы Оксаны остаться, побыть в селе ещё немного, повторял одно:

– Не могу я иначе, доченька, понимаешь… не могу!

И только через полгода узнали Оксанка и Мотря о том, что добрался-таки упрямый старик до родного села – без повозки, без вещей, которые отняли у него сразу же, на первом перекрёстке, – но добрался!

И еле живую бабку привёл с собой. Правда, ещё через месяц передали им, что старик внезапно исчез из родного села. Куда – никто не знал.

– Это точно – в партизаны подался… – покачала головой Оксана и невольно улыбнулась – её свёкру шёл уже шестьдесят седьмой год!

Мотря скрыла от рябого, что муж её, Василь – командир Красной армии. Она знала, что ждёт её с сыном, если об этом узнают немецкие власти. Везде были расклеены их обращения к жителям села с просьбой сообщать за вознаграждение о коммунистах, комсомольцах, евреях, семьях красных комиссаров и партизан. И всё надеялась, что не удастся продажному псу разнюхать правду, что просто так, для острастки, припугнул он её тогда, в то утро. Но она ошиблась…

– Мотрю-ю!.. Мо-отрю-ю…

Едва слышный крик Оксанки долетел до Мотри, стиравшей бельё на небольшой речушке, протекавшей сбоку деревни. Она быстро выбралась на берег, прислушалась – не показалось ли?

– Иди быстрее-е… Мо-отрю-ю-ю…

Сомнений не оставалось: там, возле дома Оксаны, что-то случилось!

Не помня себя, вбежала Мотря во двор и увидела, что лежит Оксанка на земле и отбивается из последних сил от навалившихся на неё двух полицаев.

– Уроды… что вы делаете?! Отпустите!

С силой, на какую только была способна, уцепилась Мотря в ненавистную форму.

– Отпустите, говорю вам… зверюки! Нелюди!

– Спаси… Василия! – прохрипела Оксана, на мгновение освободившись от душивших её рук. – Он… там! – округлившиеся глаза её указывали куда-то в сторону.

Оглянулась Мотря и увидела, что из старого, провалившегося уже давно, погреба, что вырыт был когда-то возле сарая, поднимаются клубы сизого дыма.

– Скорее, Мотрю! – хрипела, отбиваясь от полицаев, Оксана. – Он там, там…

– Васильчик! Сынок мой!

Мотря метнулась к зловеще торчащим из земли балкам и вдруг почувствовала, как две руки, словно две чёрные змеи, обвили её тело.

– Стой, красуня! Не торопись! Пусть поджарится немного твой сучонок… ха-х-ха…

– Отпусти! – мелькнув коваными задниками немецких ботинок, с руганью шлёпнулся на землю полицай.

– Где ты… Васильчик? Сынок? Ребёночек мой! Где ты?

Словно безумная, моталась по горящему погребу Мотря, глотая дым, обжигая руки.

– Васильчик! Сыночек мой! Отзовись! Где ты?

Наконец в дальнем углу нашла она маленькое, скорченное тело потерявшего уже сознание сына. У неё ещё хватило сил выбраться наверх. Шатаясь, сделала она – уже вся седая – несколько шагов и, словно в тумане, увидела перед собой рябое, избезображенное гримасой животной ненависти лицо полицая.

– Що, червона короста… матка засвербіла?.. ха-ха-ха… Ничего… Ещё со своим коммуняком наплодишь… если его кости не гниют уже давно… на помойке. Ишь, испугалась как… Твоё счастье, что соломы мало бросил… Пошли, Илько! Смотреть не могу, как зализывает она… своего ублюдка!

Вдохнув свежего воздуха, очнулся, заплакал ребёнок.

– Васильчик… дорогой мой!.. Живой… жи… вой…

– И, крепко прижав к груди плачущего сына, Мотря вдруг сразу обмякла, повалилась на бок…

– Тётя Мотря!..

– А… – встрепенулась Мотря. – Это ты, Софийка?

Через огород, от крайней хатки, шла к Мотре стройная босоногая девчонка с длинной, до пят, косой.

– Идите к нам, поедите немного…

– Ой, спасибо, Софья, спасибо, – заметалась Мотря, замахала руками. – Не надо ничего! Ничего не нужно! Что вы себе там надумали?

– Мать говорили – чтоб обязательно я вас привела…

– Нет, нет, доченька, спасибо… Я не могу! Василий приедет, а меня нет… никак не могу!

– Ну тогда возьмите вот… – Софийка передаёт Мотре что-то завёрнутое в чистое вышитое полотенце. – Тут вареники, с сыром… мы только что их сварили… Ещё горячие.

– Ой… деточка ты моя, – совсем растерялась Мотря, – зачем это? Спасибо вам… я постою здесь… ещё немного. А там уже – и Василь подъедет…

– А, может… всё же придёте к нам, а… тётя Мотря? Мама очень просили…

– Нет, нет, Софийочка! Если уж так, то я возьму одного… а остальное отнеси назад!

– Я ничего не возьму, тётя Мотря… мама ругаться будут! Ешьте на здоровье! Смачного вам…

Стройные ноги Софийки белеют уже на огороде.

– Только вечером чтоб были у нас! Скажи матери и отц-у-у… – кричит Мотря.

– Добре… скажу-у-у-у… – Русая головка Софийки уже скрылась за белеющим вдали вишнёвым садом. – Обов’язко-о-во-о-о…

Мотря погладила рукой тёплый свёрток, улыбнулась чему-то… Да так и не притронулась к еде. Задумалась…

– Яйко!.. Млако!.. Гебен мир, битте! Шнель!

Непрошеный гость жадно шарил глазами по ха- те, нетерпеливо подгоняя хозяйку отрывистыми ок- риками.

Заметалась испуганно Оксана, не зная, как отвести беду: в доме давно уже ничего из еды не было – всё выгребли полицаи. Перебивались с Мотрей как могли, в основном тем, что удалось вырастить летом на огороде.

– Шнелль… шнелль… яйко!.. млако!.. Шнеелль! – всё громче выкрикивал немец, размахивая руками. И вдруг белёсые глаза его округлились. – О-о… карбуз! Русиш карбуз! Дас ист зер гуд!

Немец схватил большой полосатый apбуз, который Оксана с большим трудом достала для неокрепших ещё после болезни Мотри и Василька, и закрутился по комнате, сладострастно прижимаясь к нему щекой и закатывая глаза. – Я-а, я-а… данке шён! Отшень карашо! Хо-хо-хо… тра-ля-ля… – Затем, напевая какой-то замысловатый, весёлый мотив и неуклюже выбрасывая перед собой длинные ноги, выскочил во двор. Там он уселся на широкий, грубо сколоченный табурет, что соорудила Оксанка для разных хозяйственных надобностей, достал большой складной нож с перламутровой ручкой, тщательно вытер лезвие о полу куртки и, издав какой-то странный, булькающий звук, принялся кромсать полевое лакомство.

– Карош карбуз, карош… – то и дело приговаривал он, с аппетитом поглощая сочные ломти. Сладкий сок тёк пo eго щекам, жилистым рукам, сбегая светлыми каплями на вылинявшую уже местами форму. Семена арбуза немец громко выплёвывал в огород, стараясь попасть в большой медный таз, стоявший там. Когда ему это удавалось, он открывал свой щербатый рот и самодовольно гоготал, мотая коротко остриженной головой. Потом вновь набивал рот сочной мякотью и вновь старательно повторял свою процедуру.

Оксанка стояла на пороге хаты и, сжав до боли зубы, ждала, когда, закончив свою трапезу, непрошеный гость покинет двор.

Но немец не торопился. Аккуратно отрезая большие куски, он всё громче чавкал, закатывая от удовольствия глаза.

– Карош карбуз… отшень карош! Германий нет такой карбуз! Отшень карош!

– Чтоб ты подавился, фашист проклятый! – негромко, чтоб не услышал немец, проговорила Оксана. Но она ошиблась – немец услыхал. Он на время перестал чавкать, повернулся к Оксанке всем телом и совершенно спокойно пояснил:

– Фашист?.. Ихь бин нихт фашист! Глюпий сло-во… Я, я… Отшень глюпий! Фашист пуф-пуф… стриляйт! Ихь бин нихт пуф-пуф! Ферштейн? – Немец встал, вытянул свою длинную шею и проговорил, напрягая связки: – Ихь бин зольдат дер Гроссе Фюрерармее! Ферштейн? – Потом подошёл к Оксанке и, наклонившись, уставился на неё немигающими, навыкате, глазами. Та вся сжалась в комок, побледнела.

– Мама, мама! – затеребила вдруг подол Олянка, показывая ручкой на арбуз.

Немец перевёл взгляд на девочку.

– О-о-о!.. кляйне медхерин! – Щербатый рот его вдруг расплылся в широкой, умилённой улыбке. – Я-а, я-а… айн момент! – Он торопливо отрезал кусок арбуза, подошёл, нагнулся к Оляне: – Кушайт! Битте… битте!

Девочка улыбнулась, протянула ручку навстречу.

– Не смій! – Оксана схватила Олянку на руки, прижала к себе.

– О-о… варум? – Немец вскинул рыжие брови. – Варум, заген зи?

Олянка заплакала.

– Дас ист зер шлехт! – помотал удивлённо головой немец. Потом добавил: – Дюра рюський баба! Отшень пльохо делайт! Ихь бин нихт пуф-пуф киндерн! Ихь бин дойче зольдатен! Ферштейн? Мм… дюра руський баба…

Выкинув остатки арбуза в таз, немец вытер нож, затем достал мятый носовой платок, вытер руки. Одёрнул форму, вновь внимательно посмотрел на Оксану.

– Ихь не стреляйт киндерн! Ихь бин арбайтер! Бите… зеен зи! – Немец протянул Оксане огромные, заскорузлые руки. – Ихь хабе драй киндерн! Ферштейн? – Показал на пальцах – троих детей!

– А зачем воевать-то пошёл? – спросила негромко Оксана, глядя прямо в глаза немцу. – Воспитывал бы там, у себя, своих киндеров. А то ведь, чего доброго, прибьют где-нибудь… плакали твои детки!

Немец вновь выпрямился, вытянул шею.

– Это есть отшень высокий война! Мир геен нах остен! Ми есть лютший раса! Ам ганце вельт! Ферштейн?

Поднял большой палец, вновь уставился на Оксану немигающими, как у совы, глазами. Затем одёрнул ещё раз форму, направился к выходу. У самых ворот задержался, повернулся, проговорил раздельно:

– Глюпый рюський баба… Тьфу!..

– Что, соседка, до сих пор ждёшь?

Мотря вздрогнула от неожиданности: к ней шёл, ведя в руках сверкающий на солнце велосипед, дядя Афанасий – тот самый, что ехал утром на машине из города.

– Да вот, Афанасий, жду… Ох и испугал ты меня! – разозлилась вдруг Мотря. – Всегда подкрадываешься, словно тот кот…

– Да вроде бы не подкрадывался, – добродушно оправдывается Афанасий, – по дороге вроде бы ехал…

– Да это я так… шучу, – смеётся уже Мотря. – Вспомнила себе тут немного… – И вдруг сверкнула озорно глазами: – А это к кому ты так принарядился, а… сосед?

Опанас действительно был уже гладко выбрит, в новой соломенной шляпе и белой вышитой рубашке, подпоясанной зелёным кушаком.

– Как это к кому? – подкрутил седой ус Афанасий. – К тебе же и принарядился, соседка… – Расправил грудь, повернулся раз-другой: – А что… разве я уже не годен к девчатам?

– Да годен, годен! – машет рукой Мотря и смеётся вместе с Афанасием.

– Там уже люди собираются понемногу… – продолжает разговор Опанас. – Да и мне хочется уже выпить чарку за твоего Василия.

– Так я уже всё наготовила, Афанасий, всё, что должно быть! – торопливо оправдывается Мотря. – Но вот, видишь… Василия нет… Задерживается, наверное, где-то… – Поправила платок, пригорюнилась. – Ты иди, Афанасий… да людям скажи: пусть не расходятся… подождут! А он приедет, обязательно приедет!

– А где же он денется, – соглашается Афанасий. – Только ты не волнуйся, соседка, – мы подождём. Сколько нужно, столько и будем ждать! Такое дело…

Афанасий уезжает, и Мотря снова остаётся одна. Посмотрела вдоль дороги – нет, не видать сына!

«Что ж ты, Васильчик, так задерживаешься… все глаза уже просмотрела. Или, может, случилось что-то в пути… а? Нет, нет… что это я говорю такое, старая дура! Всё хорошо, всё будет хорошо! Как и тогда… помнишь, Васильчик, как и тогда…»

Ночь ещё цепко держала в своих объятиях землю, когда неожиданно раздался сильный стук в дверь.

– Открывайте… быстрее!

– Кто это? – испуганно метнулась к Оксане Мотря.

– Наверное, полицаи…

– Ой, Оксаночка… – Мотря прижалась к подруге всем телом, затрепетала… – Это они за мной…

– Слышишь или нет… эй, Оксана! – От глухих, тяжёлых ударов зазвенели стёкла.

– Да ведь это Пётр! Тот самый… рябой… Ой, что же будет, Мотречка?.. – Оксана прижала к себе Мотрю, заплакала.

– Ты слышишь или нет?! В последний раз тебе говорю… – У окна замаячила чья-то фигура.

– Сейчас, сейчас… Подождите! – крикнула Оксана. И тихо добавила: – Что же делать, Мотречка? Говори!

– Открывай, – вдруг спокойно ответила Мотря. – Прошу только тебя очень – сохрани Василия!

– Да ведь они убьют тебя… Мотря!

– Открывай… а не то сама открою… слышишь? – И, подойдя, подтолкнула Оксанку к двери.

Непослушными, ставшими вдруг чужими, руками зажгла Оксана свечку, вышла в сени, отодвинула засов.

– Тебе что… заклало? – грубо оттолкнул её кто-то высокий. – Смотри мне, девка!

У самых глаз увидела Оксана дуло карабина. Вслед за этим в дом вошли трое. В первом, высоком, Оксана узнала рябого.

– Собирайся, красотка, – скривил тот в злорадной усмешке рот, увидев Мотрю. – Хватит тебе чужой хлеб жрать…

– Да что ты такое говоришь, Пётр! – всплеснула руками Оксана. – Как тебе не стыдно!

– А ты помолчи… защитница! – снова грубо оттолкнул Оксану рябой. А не то… пойдёшь вместе с ней! Чего смотришь? Собирайся… червона короста! – вдруг заорал он истерично, замахнувшись на Мотрю прикладом.

– Хорошо… я сейчас! – лицо Мотри было спокойным. – Позволь только рубашку чистую перед смертью надеть.

– Ничего… на верёвке болтаться и в этой будет удобно… Айда! – вытолкнул рябой Мотрю на середину комнаты. – Надевай скорее своё тряпьё! Да щенка своего прихвати с собой! Где он… где? – злые глаза его зашарили по кровати.

– Пожалуй, в той комнате, – угодливым тенорком подсказал второй – невысокий, полный, с бегающими глазами.

– А-а… запрятала! – оттолкнув Мотрю прикладом, рябой направился было в другую комнату.

– Стой! Ребёнка не трогай! – неожиданно раздался голос третьего мужчины, стоявшего у двери. – Такого приказа не было. И пусть рубашку наденет… как просила. – Он подошёл поближе… и Мотря чуть не вскрикнула от неожиданности.

«Так это же Иван… это же он… тот самый!»

И вспомнила она, как ещё до войны приезжал из соседнего села к ним на танцы этот высокий, красивый парень и всегда искал глазами её, синеглазую Мотрю. Видимо, пришлась она ему по душе.

«А почему это он с ними… с этими продажными?» – подумала было Мотря, да вовремя спохватилась. Что-то прочла она в глазах Ивана такое, от чего радостно забилось сердце.

– Ну, так пусть… – сквозь зубы процедил рябой. Видно было, что он побаивается того, третьего – крепкого, статного на вид. – Иди, одевайся… стерва советская! – вдруг снова истерично взвизгнул он и, отойдя в сторону, наполнил воздух грязной, нецензурной бранью.

Затем достал смятую пачку немецких сигарет и, не спуская с Мотри цепких, налитых ненавистью глаз, закурил, сплёвывая прямо на пол.

– Спасибо тебе, Иван… – еле слышно, одними губами, прошептала Мотря, с внезапно вспыхнувшей надеждой продолжая всматриваться в лицо своего неожиданного защитника.

– Иди, иди… да быстренько там! – снова резанул слух грубый окрик рябого.

Мотря быстро вошла в комнату. Сердце её бешено колотилось.