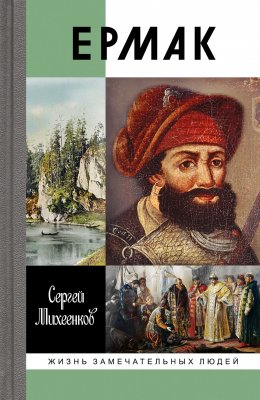

Читать онлайн Ермак. Князь сибирский

- Автор: Сергей Михеенков

- Жанр: Биографии и мемуары

© Михеенков С. Е., 2024

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2024

Часть I

Ока и Волга

Слава тебе, господи, что мы – казаки!

Ермак… Никто не знает его происхождения. Чьего он роду-племени. Кто были его родители и где проживали. Когда появился на свет будущий атаман и покоритель Сибири. Таких сведений не зафиксировали летописи. Нет единого толкования и среди историков, все версии и догадки разнятся: донской казак (донцы даже памятник ему поставили в своей столице Новочеркасске); беглый человек из рязанских порубежных земель; уроженец волости Борок, что на Северной Двине; из Тотемских волостей Вологодчины; из строгановских чусовских вотчин; из литовских полоцких земель, и притом едва ли не литвин; волгарь татарских кровей… А кто он на самом деле, бог весть. Исследователь и биограф Ермака историк Руслан Скрынников приводит «сказание» некоего книжника XVIII века, переписанное им, тем книжником, из какого-то неведомого источника: «О себе же Ермак известие написал, откуды рождение его. Дед его был суздалец посадский человек, жил в лишении, от хлебной скудости сошёл в Володимер, именем его звали Афонасей Григорьевич сын Аленин, и ту воспита двух вынов Родиона и Тимофея, и кормился извозом, и был в найму в подводах у разбойников, на Муромском лесу пойман и сидел в тюрьме, а оттуда бежал с женью и з детьми в Юрьевец Поволской, а дети Родион и Тимофей от скудости сошли на реку Чусовую в вотчины Строгановы, ему породи детей: у Родиона два сына: Дмитрей да Лука; у Тимофея дети: Гаврило да Фрол да Василей. И онной Василей был силён и велеречив и остр, ходил у Строгановых на стругах в работе по рекам Каме и Волге, и от той работы принял смелость, и прибрав себе дружину малую и поёшёл от работы на разбой, и от них звашеся атаманом, прозван Ермаком, сказуется дорожной артельной таган, по волски – жерновой молнец рушной».

Что это, «наивная выдумка» задним числом, как определил это историк Скрынников, или всё же стоит над этим задуматься? Давайте же, дорогой читатель, условимся наперёд: не будем легковерами и фанатиками одной версии, какой бы правдивой она ни казалась, а постараемся узнать по возможности всё, чтобы не остаться обделёнными ни одной из них, самой, как может вначале показаться, наивной.

Говорят, что на Волге и вправду жил и гулеванил некий вольный человек с повадками разбойника по имени Василий Аленин, но имел ли он отношение к Ермаку, опять же неизвестно.

Из документов Посольского приказа того времени известен некто по прозвищу Токмак. Автор Погодинской летописи потом перенёс этого Токмака в свой список, подтвердив таким образом: «Прозвище ему было у казаков Токмак».

Прозвища, надо заметить, в те времена были довольно распространены и порой имели даже практический смысл. Кому-то приспела надобность утаить своё настоящее имя, кто-то скрывал его от недоброго глаза. В обиходе же одинаково были в ходу и настоящее имя, и прозвище.

Токмак – деревянная колотушка. Токмачить – толочь, трамбовать. Трамбовать Ермак умел, до кровавой росы трамбовал, когда к тому подвигала надобность.

Глава первая

В полку правой руки

Слава Ермака впервые просияла в битве при Молодях. Историки твердят, что прославился атаман в походах на долгой Ливонской войне, в кровавых схватках при взятии ливонских городов и замков, а также при обороне русских – или ставших таковыми в ходе войны – городов и крепостей. Но возвысили Ермака среди казацких атаманов именно Молоди. После Молодей были новые подвиги на Ливонской войне. Оборона Полоцка и Пскова. А до государевых походов и войн была разудалая жизнь в бескрайних южных степях и на вольных реках. Но рубка на Оке решила судьбу гулевого атамана и во многом определила его славу и исход, который оказался и трагичным, и светлым одновременно. Так что свет этот, растопив века, проникает в наш нынешний день и совершенно естественно, как действительно свет дня, заполняет и историю страны, и современность и будет с нами до тех пор, покуда, как говаривали отцы наши, «будет стоять Русская земля». Потому что ворота в Сибирь распахнул именно он. Он, атаман, и его удалые браты-казаки отвалили от тех ворот Урал-Камень, и пошли туда по старым и новым дорогам и вольные хлебопашцы, и промысловые люди и купцы, и мастеровые люди, и рудознатцы, и новые сотни казаков, которых верстали в разных городах и городках и Северной Руси, и на Оке, и на Волге, вписывали в реестр, и тут же, дождавшись большой воды, очередными партиями шли они по Северной Двине, по Вычегде, тащили по переволокам свои суда, переносили припасы и нужные товары, а там, за Становым Хребтом, уже вольными сибирскими реками, похожими на моря, двигались к городкам, пашням, рудникам, варницам. Имперский орёл по-настоящему расправил крылья только тогда, когда одно его крыло легло на восток, властно и по-хозяйски прикрыв Сибирь.

Но дорога Ермака в Сибирь лежала через Оку и Серпухов, мимо Пскова и через полоцкие земли.

Шёл 1572 год. Русская земля переживала очередное нашествие иноплеменных. Беда пришла снова из степи: крымский хан Девлет из рода Гиреев вёл на Москву огромное войско. Степь кормилась и богатела разбоем и грабежом в землях северного соседа. Отсюда, из селений вольного русского подстепья да из лесных деревушек, татары и ногаи угоняли стада скота и молодых рабов. Старики у степняков как товар не ценились. Впрочем, и стариков гнали, как скот, и многие из них умирали в дороге, не находя сил преодолеть того пути, который был назначен им, – до тёплых камней Крыма и дальше, через море, на рынки Малой Азии и Африки, в южные области Европы, где перекупщики обращали рабов в золотые и серебряные монеты или, смотря по их достоинству, меняли на дорогое оружие и доспехи, на персидские ковры и китайский шёлк, на сосуды из драгоценных металлов и сушёные фрукты[1].

Полк Правой руки уже вторую неделю стоял на Оке в окрестностях Тарусы – небольшого городка, недавно обнесённого довольно высокой крепостной стеной. Городок стоял на левом, московском берегу Оки при впадении в неё маловодной реки Тарусы. Первым воеводой при полку состоял служилый князь из царской опричнины Никита Романович Одоевский. Вторым – боярин Фёдор Васильевич Шереметев. Под их рукой собрались костромичи, новгородцы, козличи, рязские, ржевские да Бежецкой пятины помещики, тверичи, клиняне, дмитровцы и отряды из других городов. Полк наряжен был для пешего боя и опыт такой уже имел. Была под рукой у воевод и конница – лёгкая, казаки, пять сотен сабель. Командовал ими атаман, чернобородый, кряжистый, похожий на ясень. Такие ясени вольно росли на обрывистом берегу в пойме на просторе московского берега. В их густой и надёжной тени казаки и разбили лагерь, заняв добрую часть луга своими разноцветными и разномастными шатрами, так что издали станица больше походила на табор какого-то неведомого народа, перекочевавшего сюда из столь же неведомых краёв. Но порядок, с каким размещались шатры, круговое, как в чистом поле, а вернее в степи, их расположение свидетельствовали о твёрдой воинской дисциплине, царившей на берегу, в расположении лагеря.

Однажды Одоевский стоял на заборолах южной башни, ближе других выходившей к Оке, и смотрел в Заочье, на буро-зелёные засеки на той стороне, на кромку палевого горизонта, плавающего в июльском мареве. Воевода ждал вестей. И от пограничных станиц из Поля, и от воевод соседних городов. Но вестей не было и не было. Вскоре внимание его привлекло оживление в казачьей станице. Станичники вдруг высыпали из своих круглых и островерхих, как татарские шапки, шатров, одни из них кинулись к реке, где вольно паслись их кони, и начали торопливо осёдлывать их, другие сгрудились под высоким ясенем вокруг своего атамана и жадно внимали ему.

Князь Григорий Долгорукий, молча стоявший всё это время за правым плечом Одоевского, сказал:

– Никак у атамана нынче вести. Гляди, князь, кто-то с той стороны приплыл. Да как сторожко перебрался! Никто из наших дозорных его и не заметил.

– Кто нынче в дозоре? – сдвинул брови Одоевский на своего второго воеводу.

Шереметева смутил неожиданный вопрос, потому как и предположить он не мог, что воины, подчинённые ему согласно разряду, так оплошают.

– Беляне, – ответил он, стараясь быть спокойным.

В полк по разряду вместе с тверичами и ржевскими помещиками прибыла дружина из крепости городка Белого. Крепость стояла на самом порубежье. В разные годы её захватывали то литва, то поляки. Смоленские и тверские князья с помощью Москвы её снова отбивали, туда, как и прежде, водворялся гарнизон и нёс городовую службу. Укрепить его как следует сил ни у Смоленска, ни у Твери, ни у Москвы недоставало. И всё же из Белой крепости на Оку воины пришли: дружину в сто двадцать ратников привёл князь Иван Самсонович Туренин-Оболенский. При царском дворе он имел чин окольничего. Почти роднёй доводился воеводе Одоевскому: когда Никита Романович выдавал свою сестру Евдокию Романовну замуж за Владимира Андреевича Старицкого, Туренин участвовал в церемонии, представляя царский двор.

– Передай Туренину, – сдержанно взглянул воевода на Шереметева, – чтобы разбудил своих людей, иначе заменю на дмитровцев. Они-то понадёжней.

Но и сам Никита Романович только теперь разглядел узкую долблёнку, брошенную, видать, впопыхах тем, кто так осторожно прибыл с правого берега к казакам. Лодка, утыканная берёзовыми ветками, уже порядком подвянувшими, потихоньку начала уплывать от топкого берега. Но её тут же подхватил за корму огромный казачина и легко, как ветхое корыто, выбросил на берег под ракитовый куст. Казак был перепоясан ремнями, ремни крест-накрест лежали прямо по голому дородному телу, обросшему седыми волосами, а на голове, несмотря на порядочную жару, сидела лохматая шапка из белого барашка, так что и голова его казалась огромной и седой.

Вскоре галдёж в казачьем стане утих. И Одоевский увидел такую картину: атаман, уже при сабле, сидел на берёзовом чурбаке, а перед ним буквально выплясывал щуплый, как воробей, казак в короткой кольчуге, надетой поверх холщовой рубахи. Видать, доносил какую-то весть, и, судя по оживлению в казачьем стане, важную.

– А ну-ка зови, – указал воевода отроку, неотступно находившемуся при нём с самого первого дня их пребывания в тарусской крепости. – Обоих сюда немедля!

Не прошло и нескольких минут, как на заборола по широким ступеням лестницы, вырубленным из свежих осиновых плах, поднялись двое.

Шедший впереди, придерживая рукой турецкую саблю в потёртых ножнах, остановился в нескольких шагах от воеводы, сдержанно поклонился ему, потом, но уже косо и будто нехотя, остальной его воинской свите. В его осанке, в движениях чувствовалось внутреннее достоинство человека, владеющего и собой и теми, кто был ему подчинён и за кого он, согласно казачьему закону, отвечал головой. Это был сам атаман. В смоляной курчавой бороде его уже вились ниточки седины, а голова была обрита наголо. «Экий татарин в моём войске…» – неприязненно покосился на бритую голову атамана Одоевский. Он уже не раз отмечал для себя с тех пор, как в его полк влили казачьи сотни, прибывшие из-под Пскова, и ему представили атамана, что в облике того есть что-то степное. И в облике, и в ухватках тоже. Да и глаз его был чёрен и, казалось, непроницаем.

Атаман молчал. Он стоял, крепко упираясь в плахи пола расставленными ногами в лёгких, из тонко, как льняной холст, выделанной кожи татарских сапогах. Атаман терпеливо ждал, когда разговор начнёт старший. Хотя летами князь Одоевский был вряд ли старше его. Но тут, на войне, старшинство определялось иначе. Русь – это тебе не казатчина, не Поле, где можно было жить по своим законам. И законы те ставились не князьями и боярами, а вольными людьми.

– Здорово, Ермак Тимофеевич, – сказал воевода и кивнул на казака в потной холстинковой рубахе, будто собаками оборванной снизу и в пятнах крови, успевших уже засохнуть и побуреть; короткую кольчугу казак уже успел снять и теперь выглядел не таким уж щуплым и неказистым. Под рубахой угадывалось жилистое тело воина, отшлифованное степными ветрами и битвами.

Ермак ещё раз поклонился и сказал, как всегда коротко и о самом главном:

– Десятник Ермилко Ивашкин, княже, его дозор схватился с татарским разъездом неподалёку от Спас-Конина. Татар изрубили. Потеряли двоих своих. Убитых казаков везут. Пленных татар ведут. Скоро прибудут. Я полусотню послал навстречь. Об остальном расскажет он сам.

Атаман шевельнул плечом, и десятник Ермилко Ивашкин выступил вперёд и поклонился воеводе с той же казацкой сдержанностью, как будто хорошо разумел, что перед ним хоть и князь, а всё же не государь.

– Скажи, казак, где же ты со своим десятком с басурманами столкнулся?

– Недалече отсель, – живо отмолвил десятник. – Рядом со старым городищем. Они с полуденной стороны трактом шли. Не особо и таились.

– Много ль?

– Полторы дюжины. Верхами. Кони под ними уже заморёвши были. Бока потемнели. И они остановились возле ручья. Видать, на днёвку. А мы в лесочке сидели. Неподалёку. Я своим приказал, чтобы изготовились. Морды коням шапками закрыли, чтобы – ни-ни. Выждали, когда они своих вдоволь напоят. Конь-то после водопоя тяжелеет, не так сух и скор. Разделились на две части. Одну я повёл. Другую – Третьяк Стругин. Подошли с двух сторон. Разрядили пищали и тут же кинулись на них, взяли в копья. Но в сутолоке двоих наших всё же порубали. Успели на коней вскочить. Поняли, что нас мало. Ещё семеро наших ранены. Ведут сейчас полон и лошадей. Как только дело сделали, я наказал Третьяку перевязать раненых, а сам погнал коня сюда. В версте отсюда пал мой конёк. Загнал я его. Жалко. Спешил вас упредить. Дело-то, поди, не зряшное…

Казак был словоохотлив, глаза его так и сверкали, так и жгли, как клинок.

– Других разъездов не видели?

– Нема других. Этот – первый. Мы там, в городище, третьи сутки стояли. Тихо было. На тракте никого. Уже заскучали. А тут…

– Пленных-то живыми твои казаки доведут? Не порубают сгоряча?

– Не должны. – Казак тряхнул русой бородой и тут же усомнился: – А там, князь, кто знает… Двоих-то наших… Ребята мои лихие. – И казак с сомнением щёлкнул языком.

Воевода угрюмо посмотрел на него.

– Приказ-то они мой сполнять будут честно. Но я им и другой отдал: ежели басурмане вдруг наедут всем чамбулом и навалятся большой силой, рубать пленных и уходить к реке, на наши заставы.

Одоевский хмыкнул, взглянул на атамана и сказал:

– У тебя, Ермак Тимофеич, гляжу, всяк десятник – воевода!

Атаман прикусил ус, вздохнул и ничего не сказал.

Слава богу, разговор на том и прекратился. Потому что в залужье, окутанном маревом дневной жары, появились всадники. Они двигались на рысях, держали к переезду. Верховых насчитали с дюжину, может, чуть больше, остальные лошади шли в поводу, мотая пустыми стременами. На сёдлах их и в тороках была увязана какая-то то ли поклажа, то ли пленники, то ли раненые, то ли тела убитых.

– Твои? – спросил воевода десятника, не отрывая глаз от залужья.

– Мои, князь. Вон и Третьяк. Коня моего ведёт.

– Так ты ж баял, что пал твой конь? – вскинул седую бровь Одоевский.

– Коня-то я и вправду загнал. Что было, то было. Но не своего. Взял отбитого у татар. Но конёк был добрый. Жалко его. Такого иметь – горя не знать.

Спустя некоторое время со стороны засеки появилась и полусотня. Посланные атаманом казаки рассыпались по заокскому лугу, прикрывая со стороны засеки разъезд, только что побывавший в рубке. Вёл полусотню Матвей Мещеряк. Ветер трепал его кудрявую бороду, раскладывал по плечам, затянутым кольчугой. Едва ли во всей Ермаковой станице можно было сыскать равного ему по ширине плеч, такого же могучего. Под ним и конь был особый, такой же долгоривый, и грохот его копыт отдавался гулом по земле, как будто скакала целая сотня.

Тянуть жилы из пленных татар не пришлось. Толмачить на допросе взялся сам Ермак. Степняков привели в воеводскую избу и развязали скрученные за спиной руки. Как только они поняли, что в крепость их привезли не убивать, осмелели. Атаман тут же заговорил с ними. Говорил спокойно, даже взглядом не стращал. Старший из четверых – Ермак его сразу выделил, – сухощавый, с реденькой чёрной бородкой, в белом тюрбане и зелёном халате, перехваченном жёлтым кушаком с шёлковыми кистями, внимательно оглядел стены воеводской избы, князей и бояр, сидевших у окон, и коротко ответил по-татарски.

– Что он сказал, атаман? – спросил воевода. – И что ты сказал ему?

– Я сказал, что времени у нас мало, а потому лучше отвечать на все вопросы, которые воевода задаст им. В противном случае их отдадут казакам, и братья убитых решат, как с ними поступить.

– Правильно ты им сказал, Ермак Тимофеевич. Что же ответил этот?..

– Этот… Этот и будет говорить. Он у них башлык, – пояснил Ермак. – Сотник по-нашему.

Татарин снова заговорил и указал на своих воинов, тут же отступивших на шаг назад.

– Он сказал, чтобы его нукеров увели. Не хочет говорить при них.

– Уведите, – тут же кивнул воевода. – Пусть говорит свободно.

Когда татар увели, башлыку подали глиняную корчажку, наполненную ключевой водой. Тот выпил её до дна и поклонился воеводе и казачьему атаману. Башлык понял, что судьба его и его нукеров теперь во многом зависит от этого богатырского сложения атамана. Он знал, что такое толмач: толмач может перетолковать сказанное и так, и этак. Но голова-то на плаху положена его, башлыка. А нукеры… Нукеры, если останутся одни, без него, выболтают всё, что спросят эти урусы. Чтобы его голова миновала плахи, лучше говорить без свидетелей. Так ему легче уберечь и свою жизнь, и жизнь своих нукеров.

Из рассказа татарского сотника стало понятно, что Девлет Гирей ведёт свои тысячи старым трактом, тем же лазным путём, которым ходил на Москву в прежние годы, что его войско огромно и что с ним пришли не только крымчаки, ногайцы и кипчаки, но и турецкие янычары. Командуют тысячами знатные мурзы и беки, а также искусные в боевом деле турецкие паши.

– Спроси его, велико ли войско у крымского царя? – кивнул Ермаку Одоевский.

– Насколько велик хан, настолько и велико его войско! – с важностью ответил башлык, услышав, что русский хан назвал его повелителя царём.

О численности ханского войска пленный сказать ничего определённого не мог. Великό! Татарин широко разводил руки, показывая, насколько велико войско его повелителя. Когда же его спросили о пушках, он с готовностью закивал головой. И сказал, что затинные пищали к Москве тащат османы и что в свой обоз они никого не пускают, так что, сколько их там, пушек, и каковы они, толком никто не знает. Но то, что татарин рассказал потом, заставило воевод и воинских голов, предводительствовавших сотнями и дружинами, прибывшими из различных городов Московского царства, задуматься.

У окна за низкой конторкой, сшитой из сосновых досок, сидел, сгорбившись, дьяк. Он внимательно прислушивался к тому, что говорил воевода Одоевский и что перетолмачивал из ответов татарина казачий атаман, и всё это как мог торопливо и без изъятий старался записывать на широком листе плотной, как хорошо выделанный сафьян, бумаги. Татарин говорил о том, что в этот раз поход складывается не шибко хорошо, что хан войну не распускает и не разрешает брать полон.

– Почему так думает храбрый башлык? – спросил атаман, не дожидаясь вопроса воеводы.

– А вот почему, – разохотился в разговоре с русским ханом татарин, – раньше, когда мы приходили сюда, всегда брали много ясырей. Девок брали. Здоровых и красивых ханум. Работников брали. За них в Крыму всегда дают много золотых и серебряных монет. А теперь Дивей-мурза приказал ясырей не брать. И в русских городках тоже ничего, кроме скота, не брать. Нукеры должны воевать, а не грабить! Так приказал Дивей-мурза! Воинам это не по душе. Такой поход – плохой поход.

После допроса Одоевский тут же приказал татарина под охраной отправить в Большой полк, в Серпухов, к боярину и воеводе князю Михайле Воротынскому. Бумагу с расспросными речами тоже отдал для передачи командующему. На словах же приказал стрельцу, под чью ответственность полагалось препровождение башлыка в Серпухов, передать лично князю Воротынскому свои догадки по поводу того, почему татары в этот раз ведут себя иначе, чем год назад.

А год назад Девлет Гирей перешёл через Оку, обманом обошёл русское войско, все его главные заставы и быстро двинулся к Москве. И защитить её было уже некому. Обошёл их крымский царь, обошёл и в прямом, и в переносном смысле.

– Что скажешь, Фёдор Васильевич? – обратился Одоевский ко второму своему воеводе, когда татарина увели.

– Полон не берут. Налегке идут. А стало быть, передвигаются куда быстрее, чем с награбленным.

– То-то и оно, что быстрее и что полоняничными обозами не обременены.

Вскоре очередь дошла и до атамана:

– А ты что думаешь, Ермак Тимофеевич? Ты, атаман, татарина лучше нашего должен знать. Как думаешь, хитрит башлык?

– Не похоже. Он видел, как порубали его людей.

– Так что же?

Ермак заговорил не сразу, давая князю понять, что вопрос он задал непростой, что, не подумавши, вряд ли на него ответишь.

– Татары, княже, всегда за полоном на Русь приходили. А теперь полон им не нужен… Значит, есть цель поважнее.

Не желалось Ермаку разговор этот разговаривать. Незачем ему, казаку, было думать о том, о чём должны болеть княжеские да боярские головы. Вымолвишь что-нибудь не то, что приятно княжескому уху, и слово твоё полетит по ветру, подобно шумной и вздорной птице сороке, и долетит до царёвых ушей. А Грозный царь, сказывают, во все дела вникает и, коли что не так и не по нём, на расправу крут и скор. Вот и Никита Романович напрасно в своём полку эту боярскую думу затеял. Наговорят сейчас с три короба, а потом из коробов тех, кому ни по́падя, вытряхивать начнут, да перетолковывать, да выворачивать с лица наизнанку. А потому атаман старался больше помалкивать. Помалкивать да слушать. Не ступай, собака, в волчий-то след…

Не было свободы вольным казакам в царском войске. Туда ни ступи, того не смей, что ни молви – не твоего ума дело. Котёл, и тот порой становился скудным, и не только в постные дни. Казаки скучали от безделья, роптали. Одним хотелось обратно на Дон, другим на Переволоку, третьим на Волгу и Яик. Отовсюду каким-то неведомым образом приходили вести и сманивали казаков, туманили глаза, мутили даже крепкие умы. А больше всего буйные головушки тосковали по вольной воле, по большим рекам, по степи. Трудно было унять эту тоску, которая родилась вместе с казаком. А тут ещё царь задерживал обещанную плату за поход, и ясное осознание того, что платить им государю нечем, пуще прежнего усугубляло тоску по воле. Война в Ливонии выгребла казну дочиста, нечем было платить ни казакам, ни стрельцам, ни пушкарям большого наряда[2]. И атаман, сам измаявшийся в ожидании вестей от своей сторо́жи из Заочья, думал: поскорее бы в дело. Пристыли сабли к сафьянным ножнам. Плечо казацкое от безделья зажирело, шея в панцирь не вмещается.

Ермак кивнул воеводе и, когда тот наклонился к нему, сказал:

– Пошлю-ка я, княже, одну полусотню в разъезд на отмель в верховья, а другую в усть Протвы. Думаю, раз такое дело, – и он кивнул на дверь, куда только что увели башлыка, – татары уже нашли броды и вот-вот могут навалиться, захватить переправы.

– На бродах и перелазах стоят наши крепкие заставы, – отмолвил Одоевский. – А вот ежели бы ты, атаман, прошёлся со своими полусотнями вдоль тракта. Да туда-сюда походи по лазному пути. Посторожи там до вечера. Послушай. Кого прихватишь, мигом волоки сюда.

Наказ воеводы был атаману по душе. Пускай казачки разомнутся. Погоняют своих зажиревших в безделье коней да и свои туеса растрясут, мигом мысли короче станут…

Через час он уже скакал по утрамбованному галечнику вдоль реки и посматривал на засеку. Сотни шли на юг, к Алексину. Алексин стоял на высоком холме по правую руку по течению Оки. И до него казакам оставалось версты две-три, когда передовую сотню, в которой ехал Ермак, догнал есаул, оставленный при лагере и коше[3] в Тарусе.

– Батько! – крикнул он спёкшимся ртом и резко осадил перед Ермаком своего коня; конёк под ним был ногайский, низкорослый, мохнатый, степной. – Татары на Оке! Воевода велел немедля вертаться, брать весь зелейный припас и – на Сенькин брод!

– Где ж такой находится?

– Сенькин-то брод? Так за Серпуховом. О-го-го где! Это ж туда, в Сторожевой полк, к князю Хворостинину мы весной коней гоняли.

– Ого! Не близко!

– Оно так, батько. Ежели сильно коней торопить, то как раз и запалим. А ежели без заторопи и коней поберечь, то к утру как раз и поспеем на тот брод.

Значит, крымский царь решил переправляться там, подумал Ермак. Он тут же отдал приказ, чтобы сотни поворачивали назад, искали перелаз на ближайшей мели и скакали в крепость. Сбор назначил там же, в лагере. Отправил вестовых, чтобы быстро отыскали разосланные на засеки разъезды и возвращали их к Оке. На Оке до прибытия разъездов оставалась полусотня. Мало ли что могло произойти на засеках.

Перелаз вскоре нашли. До половины реки кони шли по колено в чистой, пронизанной солнечными лучами воде, в которой мелькали стайки мелкой рыбёшки. У берега в зарослях камыша крякал, как потерянный, селезень. Один из казаков, ехавший впереди, вытянул шею и закрутил головой, вытаскивая длинный лук из налучи, затейливо расшитой серебряной нитью. Налучь богатая, хотя уже порядком потёртая и побитая снизу; по зелёному полю тонко выделанной кожи пущен восточный орнамент. На такую вещь любоваться, а не в поход с нею ходить. Казак, видать, взял её в бою или обменял на то, что приглянулось прежнему её хозяину. Может, у татарина и выменял. Выменял же он коня у ногаев…

– Фемка! – окликнул Ермак казака, который уже накладывал на можжевеловую кибить лука длинную стрелу, продолжая крутить головой и глазом охотника выискивая в зарослях камыша селезня. – Не время. Не балуй. Прибери на место.

Фемка тут же убрал лук. Ермак удовлетворённо кивнул казаку и сказал:

– Наши селезни, Фома Силыч, на другом перелазе нас ждут не дождутся.

– Оно так. А этот бы тоже ничего…

Вскоре кони зашли в реку по грудь, течение стало гуще и сильнее, вода внизу потемнела, и там, среди редких камней, обросших тиной, замелькали рыбины покрупнее. Когда вода коснулась конской груди, жеребец под атаманом вздрогнул и захрапел.

– Тихо, тихо, Армас, не бойся. – И Ермак похлопал коня по напряжённой шее.

Кони у казаков были привычны к переходам и через реки, и через болота, а потому тут же кинулись поперёк течения и вскоре, зацепив копытами дно, стали выбираться под береговым обрывом на песчаную косу московского берега. Ермак оглянулся: в полуверсте ниже по течению Оку перелезала вторая его сотня. Есаул Чуб стоял на обрывистом берегу, что-то кричал своим казакам и весело смеялся. Вот развесёлая душа, пряча в усах улыбку, подумал о своём верном есауле Ермак, всё-то ему нипочём, всё-то ему в радость. И оглянувшись на Фемку и других казаков, увидел, что и их лица изменились, просветлели, а в глазах растаял туман скуки. Пожи́ву, кровь почуяли, степные коршуны…

Воевода Одоевский уже ждал казаков у южных ворот. Рядом прохаживался кирилло-афанасьевский поп. Когда казаки стали подъезжать к городу, батюшка растопил, развёл своё кадило и начал благословлять православных на «брань великую».

– Что ж нам, без причастия на смерть итить? Перед Николой не постоим? – сказал кто-то, но его тут же остепенили.

– Вот тут тебе и причастие, и Никола, и всё остальное…

– Татарин причастит…

В крепости и на городском посаде народ пребывал в смятении. Кричали бабы, плакали дети. Люди куда-то перетаскивали своё хоботьё, гнали на гору пёстрые гурты домашнего скота и птицы – коров, телят, коз, овец, гусей. Часть жителей тарусского посада покидала город, чтобы переседеть возможную осаду города в лесных оврагах и среди болот, где уже не раз спасались от крымчаков и ногайцев. Почти такая же суматоха клубилась и в самой крепости. Войско собиралось в путь. Предстоял переход к Серпуховской крепости и, возможно, даже ниже по Оке в Коломне. Именно там сторо́жа Большого полка отбила первую атаку передовых татар, налегке подбежавших к «берегу».

Батюшка окропил бритые казачьи головы святой водой и вынул из кармана большой медный наперсный крест, облитый, как пряник, жжёным сахаром, синей финифтью. Казаки подходили, целовали крест и тут же садились на коней.

Уже был отдан приказ, куда следовать и где их должны ждать люди воеводы князя Михайлы Ивановича Воротынского, когда Никита Романович вдруг кивнул на струги, качавшиеся на серебристой, как кольчуга, воде затона, и спросил:

– А скажи, атаман, вот что: речным ходом, да вниз по течению, да на вёслах и под парусом, небось куда как шибче можно добраться до Сенькина брода, чем на конях?

– Знамо, скорее, – ответил Ермак и прикусил ус. – О том же хотел сказать тебе, княже. И припас уложим, и пищали. А табун наш пущай тут останется. Живы будем, за своим воротимся.

Сотни одна за другой начали грузиться в струги. Только одна, пятая, отправилась берегом по пыльному, выбитому тысячами подков просёлку, держа на восток. Повёл сотню молодой есаул из донских казаков Черкас Александров. Ему едва исполнилось двадцать, но держал себя он так, что лучше сотника и в походе, и в бою казаки, молодые и пожилые, не чаяли. Черкас умел быть и лихим, и обстоятельным, и щедрым, и скупым, когда дело касалось судьбы его казаков и интересов пятой сотни. Настоящее имя молодого атамана было другое – Иван. Но казаки и Ермак звали его Черкасом. Родом он был откуда-то с Днепра, из мест, которые через сто лет станут называть Малороссией, а пристал к Ермаковой станице на Дону, где и казаковал в то время.

Ермак оставил от каждой сотни по два человека, чтобы доглядывали за кошем и лошадьми: вовремя поили, не жалели овса, пасли и охраняли. Старшему перед отплытием наказал:

– Никуда не отлучаться. Коней держать в одном табуне. Под сёдлами. Ко всему будьте готовы. Со дня на день сожидайте вестей.

Струги шли попарно, со стороны берега гребцов прикрывали щиты. Ветер шевелил казачьи бороды, задирал воду, поднятую длинными вёслами, рассыпал её мелкими, как роса, каплями. Время от времени рулевые меняли кого-нибудь из гребцов, кому становилось тяжело по причине недавно полученной и не совсем зажившей раны или просто по причине усталости. Не всем была привычна эта работа. Два десятка остроносых стругов стремительно резали воду, оставляя за собой два узких белых следа, которые, впрочем, вскоре бесследно таяли, и, когда казачья станица исчезала за очередной излучиной Оки, казалось, что никого здесь вовсе и не было. Ни двух десятков стругов, ни четырёх сотен бородатых воинов, ни плеска вёсел.

А казаки спешили, гребли так, что раскалённые на солнце кольчуги, казалось, вот-вот разойдутся на могучих плечах.

Впереди шёл ертаульный струг. На носу с пищалями наизготовку сидели два казака: Ермилка Ивашкин и ещё один, постарше, такой же загорелый. Цепким взглядом серо-зелёных глаз он пронизывал прибрежные кустарники и рощицы, засечные завалы на правобережье, заросли камыша и куги. Вот плеснула упругим крылом пара чирков, вот бобёр вынырнул из полузатонувшей своей хатки, волоча в зубах какую-то нужную ему палку, добела оструганную крепкими, как наконечники стрел, зубами, но увидел опасность, хлопнул своим массивным плоским, наподобие весла, хвостом и исчез под обрывистым берегом. Людей на берегах не было. Исчезли люди. Одни следы на песке от них остались да тропинки среди травы.

Никто ни в ертаульном сторожевом струге, ни в станице за всё время пути не произнёс ни слова, не закурил люльку, не бросил весло, хотя усталость вскоре стала одолевать всех.

Изредка проплывали притулившиеся к берёзовым рощицам и тенистым дубравам селения, погосты с похилившимися крестами, церквушки. Но людей не было видно нигде. Прознали о татарах и ушли в леса, укрылись в глубоких оврагах. Угнали скотину. Попрятали женщин и детей. Война научает людей жить совсем иначе, в страхе и трепете. Даже когда кажется, что умереть не страшно.

Ермак вспомнил, как год назад во время рубки полусотня его казаков отбила немногочисленный татарский чамбул, оттеснила его к болоту, охватила с трёх сторон и начала добивать. Те с пустыми колчанами и с обнажёнными саблями метались на взмыленных конях, наскакивали на плотный строй казаков, пытаясь пробить, разорвать его и уйти в вольное поле. Но при каждой такой попытке кто-нибудь из особо ловких казаков встречал храбреца точным броском метательного копья, и крымчак с пробитой грудью молча, не охнув, обречённо падал под копыта своего коня. Последних двоих рубить охотников никого не нашлось. Татары спрыгнули с коней, бросили клинки и встали на колени, освободив от кольчуг свои загорелые шеи. Уставшему от войны умирать не страшно. То-то хоть отдохнёшь…

Полк Правой руки состоял из двух частей. В одной согласно разряду несли службу дети боярские и поместные дворяне, а при них – их же холопы из опричных городков и земель. В другой – земские. Притом что московский боярин, царский опричник князь Одоевский был первым воеводой и ему подчинялся весь полк. Однако в условиях боя он управлял только своими опричниками. Князь же Фёдор Васильевич Шереметев в деле командовал земцами. Земская рать в Правой руке примерно равнялась опричной. Казаки – отдельная, самостоятельная станица. Станица атамана Ермака Тимофеева была частью полка, где главенствовал первый воевода, слово которого было законом. Но в бою атаман сам управлял своею станицей, и, когда дело доходило до схватки, есаулы, десятники и рядовые казаки слушали только его. А всего, вместе с приданными казаками и немцами, у Одоевского насчитывалось три тысячи пятьсот девяносто человек. Хотелось бы больше, да не набралось. За годы долгой войны на западе то с немцами и шведами, то с ляхами и литвой Россия поиссякла людьми, способными носить копьё и сидеть в седле. Заслонять южные рубежи Москве сил уже едва хватало.

Когда первый воевода давал наряд пяти сотням Ермаковых казаков, а кирилло-афанасьевский поп наспех благословлял их, и те, поцеловавши крест, хватали оружие, амуницию и бежали к затону, к стругам, второй воевода поднимал своих земцев. Чуть только плавучая Ермакова станица исчезла за излучиной реки, а за ускакавшей сотней есаула Черкаса Александрова осела на придорожную полынь седая, как борода старого казака, пыль, из Тарусы на восток и северо-восток начали выступать опричные и земские отряды.

Оба воеводы тоже уже приготовились к маршу, возложили на себя богатые пансыри с бляхами, сияющие серебром и позолотой, стремянные уже держали под уздцы их коней, тоже убранных по-княжески, когда земский воевода сказал, глядя на то, как сгоняли в плотный табун лошадей оставленные Ермаком казаки:

– А не лишне ли ты жалуешь, князь, этих разбойников? Атамана их по имени-отчеству величаешь. Вольности всякие дозволяешь…

– Брань покажет, – уклончиво ответил Одоевский, – кого по имени да отечеству величать, а кого плетью стегать…

Многое, что происходило в эти дни на Оке, было не по душе боярину Никите Романовичу Одоевскому. Многое, что произошло раньше и могло произойти со дня на день, тоже лежало камнем на сердце, твердело, угнетало. Год назад по приказу царя была казнена его младшая сестра и жена князя Владимира Андреевича Старицкого княгиня Евдокия. И какая страшная казнь! В народе ходят разные слухи. Одни говорят, что вместе с мужем, князем Владимиром Андреевичем Старицким, и тремя детьми опоена смертельным зельем[4]. Другие молвят, что перед смертью по приказу великого князя сестру с детьми опозорили[5]. Но и это ещё не вся тяжесть: двоюродный брат, князь Андрей Михайлович Курбский, в разгар Ливонской войны неожиданно перешёл на сторону литвы и вскоре с литовским войском прибыл под стены Полоцка, осадил город и так сотрясал его стены пушечным нарядом, что едва не опрокинул их.

Сам же Никита Романович при всём том успешно продвигался по службе. Сохранял полуудельные права в Новосильско-Одоевском уделе, в своей отчине и дедине. Вслед за отцом, князем Романом Ивановичем Одоевским, получил титул боярина и был приближен к царю. Вступил в опричнину. Царь не шибко жаловал «княжат», всячески подсекал их удельные права. Но род Одоевских выдержал и эту поруху и начал постепенно выбиваться в первые люди царства по военной линии. В 1565 году Никита Романович уже нёс службу на «берегу». Через год назначен воеводой в Дедилов, а вскоре переведён в более крупный гарнизон в Михайлов. Ходил с дворянской ратью в польские пределы. В 1567 году по возвращении из Польши сел воеводой в Почепе. А уже в 1568 году стал первым воеводой на «берегу» Оки. До сожжения Москвы Девлет Гиреем в 1571 году был воеводой в Данкове, Одоеве, а когда из Степи пришли вести, что на Москву идёт крымский царь, переведён в Серпухов. В том же 1571 году получил боярский титул и участвовал в походе на Новгород. После новгородского разорения во время похода на шведов по разряду был определён первым воеводой в Сторожевой полк.

И вот настала очередная военная страда. Снова предстояло схватиться с крымчаками. На этот раз Никита Романович надеялся на то, что государь назначит его, своего верного опричника, первым воеводой Большого полка. И тогда он сможет блеснуть своим воинским опытом, опрокинуть Девлет Гирея на Оке, не пустить его на московский берег и тем самым доказать великому князю московскому, что нет в царстве полководца твёрже и удачливей боярина Никиты Романовича Одоевского. Но дорогу к Большому полку заступил боярин князь Михайло Иванович Воротынский. Неужто царь усомнился в своём верном опричнике и назначил главнокомандующим русской армией на южном рубеже Московского царства земца Воротынского? Одоевский пытался оспорить первенство Воротынского, подал царю грамоту. Но местнический спор закончился в пользу Воротынского. По приговору государя и разрядной росписи Никита Романович послушно прибыл в Тарусу и принял полк Правой руки.

Что ж, теперь думал он, судьба придержала его на пути к пущей славе. Как слишком резвого коня за хвост… Но и с тем полком, который достался ему по разряду, можно перерезать крымскому царю горло. Или хотя бы толкнуть его в грудь копьём, да так, что он назад повернёт. А того и достаточно, чтобы государь вручил ему наградную золотую монету и выделил среди других, пожаловал новым назначением. С тем, глядишь, и обойдёт опалой род князей Одоевских.

– Эти разбойники… – Высокомерная усмешка снова сковала уста князя Шереметева. – Не бросили бы они нас в решительный час.

– За каждого из этих разбойников… – Воевода сделал паузу и с иронией посмотрел на Шереметева. – За каждого из них, князюшка, я отдал бы двоих твоих земцев.

Этим замечанием был уязвлён не только второй воевода, но и многие головы земских отрядов. Однако никто не посмел возразить опричнику.

Воевода с удовлетворением смотрел на то, как за восточными воротами строилась сотня его опричников. По синим прапорцам на копьях он признал ряжских дворян. Эти и у чёрта в пасти не дрогнут.

Следом за ряжскими занимали дорогу новгородцы.

Теперь речь повёл молодой князь Туренин-Оболенский:

– С дальних курганов тоже доносят, мол, царь крымский поло́н не берёт. Идёт налегке. Обозы не обременяет. Неужто прав атаман: у крымского царя на сей раз имеется цель куда важнее грабежа. Что бы это значило?

– А видать, что так, – отмолвил нижегородец Тучко Отяев. – Силы он собрал на сей раз многие. И кипчаки с ним. И ногайцы. И янычары. И черкесы. И кого там только нет. А что это значит… – Отяев оглянулся на хмурого Одоевского и поперхнулся.

– Однако пора тебе, Тучко Иванович, – сказал коротко Одоевский и указал на новгородцев, готовых выступить; в глазах князя стыл упрек: не нам, Тучко Иванович, делать выводы, пусть набольшие думают…

Конные отряды уходили на рысях. Пешие грузили на телеги оружие, кольчуги и байданы[6], съестные припасы, глиняные сосуды с водой, оплетённые свежей лозой, которые в здешних краях называли скуделями, другую поклажу, нужную на войне, и тоже не мешкая пускались в путь.

Глава вторая

Рубка на Оке

Молодой есаул Черкас Александров береговую дорогу до Сенькина брода знал хорошо. Весной его сотня вместе со стрелецким отрядом пищальников несла там сторо́жу с Пасхи до самых Троицыных Зелёных Святок. Срывали заступами берег, ставили плетни, рассыпали чеснок[7] по отмели, чтобы споткнуть татарскую конницу. У Серпухова под самыми монастырскими стенами в Оку, выбираясь из лесов, плавно заходит река Нара, и матёрое русло тут же поворачивает на юг к Кашире и Коломне и дальше спешит в рязанские земли. Там, на Рязанщине, Ока полноводней, глубже, стремительней. Потому-то хан и облюбовал броды и перелазы у Серпухова: здесь было много песчаных отмелей, где его нукеры могли без труда переправить на московский берег лошадей и даже артиллерию и обозы. Весной молодой есаул переправлялся через Оку чуть ниже Тарусы, перебирался на правый берег и, оставляя Серпухов и купола монастыря за сосновыми борами левее своей дороги, порядочно срезàл угол и одолевал весь путь за один короткий переход. На этот раз переправляться на правый берег было опасно. Вдоль реки по той стороне уже рыскали на своих лохматых конях степняки. Можно нарваться и на большой чамбул в несколько сотен сабель. Свяжут боем, закружат в быстротечной схватке, и не заметишь, как рядом с двумя-тремя татарскими или ногайскими сотнями окажутся ещё две, а то и три и охватят со всех сторон, закидают стрелами, повалят коней, а потом и на самих накинут волосяные петли, затянут, скрутят и поволокут в свой стан.

Нет, есаул был хоть и молод, но казачью жизнь знал хорошо и войну понимал. Одно дело – в поле полевать, татарские да ногайские табуны отбивать, сорвать куш, поделить его поровну да и гулеванить потом. Другое дело – война и государева служба. Наказал батько атаман левым берегом идти до Серпухова, а потом тем же берегом до Сенькина брода, пока не встретятся разъезды Большого полка, значит, так тому и быть. Иногда он высылал вперёд малочисленный ертаульный разъезд, двоих-троих казаков, чтобы выбрались на берег Оки и пару вёрст проехали по самому береговому омёту, посмотрели, послушали, последили и за обоими берегами, и за рекой, послушали заочье. Но пока ни татар, ни своих ертаульные казаки Черкаса Александрова на своём пути не встретили. Следы попадались только коровьи да мелкого домашнего скота. Прибрежные деревни тоже опустели – ни человеческой души, ни скотины. Лишь однажды, когда пошли отмели, встретили немногочисленный стрелецкий отряд да приставшую к ним ватагу местных крестьян.

Мужики, вооружённые рогатинами и кистенями, в толстых кожаных тегиляях и шапках грубой выделки, встретили разъезд на тропе, ухватили коней под уздцы и в один миг стащили казаков на землю. Поволокли к десятнику. Бородатый пожилой десятник в видавшем виды куяке[8] сидел у костерка, над которым висел медный котёл порядочных размеров. Когда обезоруженных казаков подвели под руки к костру, десятник даже не привстал с глыбы рыжего известняка, который, как видно, служил стрельцам и столом и лавкой. Взгляд его глубоко посаженных глаз был угрюм и не обещал пленным ничего доброго. Те перестали вырываться, понимая всю тщету своих попыток, но бранились пуще прежнего. И десятник, до некоторого времени смотревший на них воеводой, наконец улыбнулся щербатым ртом и жестом, достойным воеводы, приказал стрельцам и мужикам отпустить казаков.

– Ну что, чубатые, попались! – Улыбка у десятника, несмотря на его свирепый вид, была почти детской.

Когда выяснилось, кто они и что здесь, на берегу, делают, казакам вернули оружие и лошадей. Те сразу перестали браниться. Десятник сказал, что струги, числом все двадцать, уже прошли к монастырю и что им следует продолжать движение берегом, что их уже ждут под Серпуховом в нескольких верстах отсюда и что в во́жи он выделяет им надёжного человека, дабы им больше не блукать и не сомневаться в верности пути, а без задержки следовать в устье Лопасни. Да поторапливаться.

– Что ж вы на нас накинулись, как на басурман?

– А вы с ними и схожи. Одёжа на вас, вон, аки на купцах на московском базаре! – И десятник снова показал свою щербу над разрубленной надвое и безобразно сросшейся верхней губой.

И правда, сёдла под казаками были черкесские, сабли турецкие, одежда тоже пёстрая, не пойми какой принадлежности.

– По бородам только и определишь, что – православные, – усмехнулся десятник и жестом призвал к себе молодого мужика.

Тот перекинул с плеча на плечо оскорд на длинной, в резных узорах ручке и послушно подошёл, тряхнул русыми кудрями.

– Ну, вот твоя служба, Зубец, – сказал ему десятник, спрятав улыбку в густой бороде. – Дорогу до Лопасни ты знаешь хорошо. Доведёшь до места казаков и – назад.

Десятнику подвели коня, он тяжело перевалился в седло, поправил тяжёлую саблю в грубых ножнах, потом теми же неторопливыми движениями огромных загорелых рук разложил по груди бороду и первым двинулся по едва заметной тропе, заросшей крапивой и кипреем. Тропа вела вверх, потом провалилась вниз и краем болотины повела к сосновому бору. Молодой мужик с оскордом[9], держась за стремя, не отставал. Казаки ехали следом.

В бору выбрались на хорошо наезженный просёлок и стали ждать. Вскоре показалась сотня. Казаки удивились:

– Откуда ж ты, стрелец, узнал, что наши ещё на подходе?

Десятник только усмехнулся. Тогда один из казаков сказал как бы между прочим:

– Ты, братец, есаулу нашему, пожалуй, не сказывай…

– Об чём? Как вы на омёте оплошали?

– О том самом.

Десятник засмеялся, кивнул на проплывающих мимо, как в тумане, запылённых и тем напоминающих мумии всадников:

– Экие орлы, твои родичи-казаки! – Похлопал казака по плечу и примолвил: – Но и мои ребята тоже, как видишь, не лыком шиты! А?

– То чистая правда, – с готовностью уступить в малом, чтобы получить большее, согласился казак.

Подъехал Черкас Александров, окинул взглядом с ног до головы десятника, спросил:

– Так это ты будешь стрелецкий десятник Прон… как тебя там?..

– Трегуб, – подтвердил десятник и тоже с прищуром оглядел подскакавшего к нему казака в богатом доспехе и на добром коне; по всему видно было, что к нему обращается чин не ниже атамана, хотя и было ему сказано, что во главе сотни будет следовать есаул. – А ты, атаман, будешь Черкас Александров?

– Он самый.

Сотня тем временем, не останавливаясь, проходила на рысях вперёд. Туда же вытягивались косые языки заходящего за лес порыжевшего и усталого солнца.

– Конь для проводника найдётся? – спросил десятник.

– Найдётся. – И, повернувшись к Зубцу, Черкас Александров спросил: – В седле-то как? Удержишься?

– Зубец удержится, – с лёгкой усмешкой ответил за своего вожа десятник.

Проводнику из заводных привели коня – гнедого жеребца с широкой грудью, под стать его новому хозяину. Тот лихо вскочил в седло, подобрал поводья, так что и десятник и казаки невольно подивились и на мгновение, можно сказать, онемели.

Есаул хмыкнул, посмотрел на десятника, сказал:

– Что ж это у такого лихого казака да такое скудное оружие?

Оскорд с длинной резной ручкой торчал у Зубца за холщовым кушаком.

– Плотник, – коротко пояснил десятник. – Но драчун – у-у! А оружие… Оружие тоже по нём.

Жеребец под Зубцом напряжённо приплясывал, косил на седока оливковым глазом, грозно всхрапывал, будто норовя для первого знакомства ухватить плотника за колено. Он выгибал шею то направо, то налево, грозил молодыми зубами, крепкими, как речная галька.

– Как зовут-то тебя, хлопец? – спросил Зубца Черкас Александров.

– Данилой, – ответил тот, внимательно следя за беспокойным поведением норовистого коня.

– Ну, вот что, Данило Зубец, сослужишь службу доброй совестью, получишь коня. Может, и не этого, но тоже ладного. Сам не оступишься, и подарок за службу не будет хром. Помни это.

– Добро, атаман! – тряхнул русыми кудрями Данило Зубец.

Черкас Александров махнул рукой, и кони понесли есаула и вожа в голову пыльной, как и сама дорога, казачьей колонны.

Немного погодя среди сосен появились повозки казачьего обоза. Его охраняли несколько верховых. Обоз заметно отставал. Но так, видно, приказал двигаться есаул.

– Ну, ребятушки, будет вам сегодня пир великий. – И десятник Прон Трегуб на прощание перекрестил размашисто пыльную дорогу, пронизанную розовыми лучами солнца, которое, чем ближе к закату, тем, казалось, гуще пропитывалось кровью.

Десятник постоял ещё немного, подождал, когда последняя повозка казачьего обоза скроется в тени оврага, перекрестился и повернул коня к реке.

Со стен Высоцкого монастыря на вереницу стругов смотрели какие-то люди. Вряд ли это были монахи. Владычный Высоцкий монастырь был сожжён во время одного из татарских набегов, и теперь братия потихоньку его восстанавливала. Дубовые срубы стен подняли быстро и почти сразу на них заволокли чугунные туши тяжёлых, уже после московского пожара отлитых пушек. Монастырь служил Московскому царству надёжной крепостью. И его стены защищали не только монахи, но и стрельцы. Пушки отливали на Москве, но всё ещё по немецким образцам.

Казаки при виде высоких монастырских стен и многих людей на них опустили вёсла. Солнце уже пало за кромку дальнего леса. Ветер затихал, но ещё туго натягивал паруса на стругах, и те ходко шли, управляемые опытными рулевыми.

На атаманском струге, который шёл передо́м и держал весь строй и ряд станицы, запели молитву. Вначале её несли два-три голоса, они мерцали в зарождающихся сумерках как первые неяркие звёзды. Но почин был сделан, и вот над рекой зарокотали сильные голоса:

– …и да бежат от лицо Его ненавидящие Его!..

Песня-молитва то замирала, оставаясь на попечении голосов, начавших её, то восходила почти грозным рокотом сотен и сотен казачьих глоток к самым небесам, куда она и была посылаема. Эта была не простая песнь. И не простая молитва. Потому что исполняли её воины, шедшие на смерть, для которых вид монастырских крестов и высокой стены был знамением, нежданно явившимся в сумерках тёплого благодатного вечера. А вечер и вправду был сказочный. В такую пору, думали казаки, только усталых коней купать где-нибудь на быстрой песчаной отмели на Оке после утомительной службы. А им на смерть идти…

– Господь Бог благословен, поспешит нам Бог спасений наших…

И казалось в те недолгие мгновения: не только что человек, случайный путник или беженец из рязанских краёв, бредущий к Оке ради спасения от смерти и татарского плена, или воин, стерегущий московский берег и оказавшийся вблизи, – не только они замерли и трепетали, охваченные тем мощным и жизнеутверждающим пением, но и приречные деревья и травы, уже набирающие вечернюю росу, оцепенели в неизъяснимом торжестве наравне с людьми.

Ай молодца браты-казаки, думал атаман, взглядом подбадривая плывущих с ним в одном струге. На стенах, должно быть, знают, что православные на смерть идут, и тоже молятся.

А станица всё рокотала и рокотала:

– …даст силу и державу людем Своим!

Молитва подошла к концу, голоса над рекой истаяли, как догоревшие пудовые свечи. Казаки перекрестились на восточный берег, где в последних лучах солнца ещё сияли монастырские кресты, и стали молча усаживаться за вёсла. Атаман приказал торопиться, а значит, так тому и быть.

Уже потянуло вечерним холодом из пойменных болот и лощин, и туман потащило из оврагов на чистые луга. Вот-вот начнут развешивать синие сети ранние сумерки. И в это время впереди, может, в версте, может, и ближе расколол тишину густеющего вечера дружный ружейный залп. Так начинали дело стрельцы. Ермак это знал. Первый залп всегда дружный.