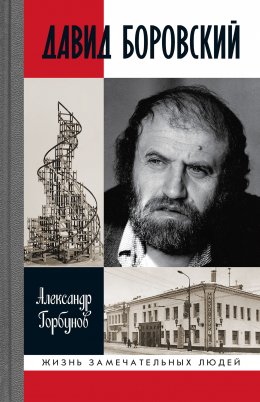

Читать онлайн Давид Боровский

- Автор: Александр Горбунов

- Жанр: Биографии и мемуары

© Горбунов А. А., 2025

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2025

Предисловие

Если согласиться с постоянными ссылками Давида Боровского на «везение» и «Его величество Случай» – так он частенько объяснял свои грандиозные успехи, заставлявшие театральный мир замирать от восторга, – то уж театральному миру-то как повезло с появлением в нем художника-мыслителя, самого заметного сценографа второй половины ХХ века.

Он прошел путь от ученика декоратора в киевском Театре имени Леси Украинки, в котором начинал работать в четырнадцатилетнем возрасте, оказавшись в «волшебной коробочке» в общем-то случайно, до общепризнанного реформатора современной сцены мирового уровня, поменявшего взгляд на театральное искусство в целом и поражавшего неслыханной яркостью своих идей.

В знаменитом театральном словаре Патриса Пави – имена трех представителей отечественного театра: режиссеров Всеволода Мейерхольда и Константина Станиславского и сценографа, благодаря которому произошли тектонические сдвиги в сценическом искусстве, Давида Боровского.

Понятно, что в Киеве во второй половине 1950-х годов и в первой половине 1960-х никто и предположить не мог, что за работами Давида Боровского скрывается будущий выдающийся сценограф мирового уровня, мастер, в значительной степени, по характеристике Юрия Роста, «определивший современные направления этого искусства».

Одно из основных достижений Давида Боровского – полное изменение устоявшегося представления о роли сценографа в создании спектаклей, всегда считавшегося «подсобной фигурой». Боровский, называвший спектакли плодом совместного, командного сочинительства, в котором принимают участие все имеющие отношение к постановке «действующие лица и исполнители», добился, по определению театроведа Аллы Михайловой, уникального соединения «острейшей условности с пронзительной жизненной правдой».

«С уходом Боровского, – считает режиссер Лев Додин, – мы потеряли мощный не только художественный, но и интеллектуальный, нравственный центр. Философ, мудрец, которого в театральном нашем мире за глаза и в глаза звали Ребе, – он был не только самым честным человеком, что сегодня, когда быть нечестным вроде бы нормально, особенно важно. Он саму работу не представлял себе вне нравственных категорий».

Боровский обладал редким для театрального человека качеством – безошибочным нравственным чутьем. Он всех соединял, не прилагая к этому малейших видимых усилий: одним только своим существованием.

Боровский, которому Создатель ввел сыворотку против лжи, признавал только простые и честные отношения между людьми, только правду. Он – для себя – делил людей на тех, кто, толкая тяжелую дверь, идет, не оглядываясь, дальше, и на тех, кто, пройдя, дверь придерживает ее, чтобы она не ударила идущего следом.

Боровский, оформивший более 150 спектаклей в разных странах, работал со многими режиссерами, в частности, с Ириной Молостовой, Владимиром Нелли, Михаилом Резниковичем, Анатолием Эфросом, Георгием Товстоноговым, Олегом Ефремовым, Иштваном Хорваи, Галиной Волчек…

И конечно же, с Леонидом Варпаховским, встреча с которым в Киеве стала для Давида едва ли не самой решающей в профессии и в жизни; с Юрием Любимовым, для которого Боровский стал полноправным соавтором в создании знаменитого Театра на Таганке; Михаилом Левитиным, с которым было сочинено немало спектаклей; со Львом Додиным, тандем с которым стал ярчайшим событием в театральной жизни страны.

«Художник и режиссер, – говорил Давид Боровский, – должны работать вместе и понимать друг друга. В идеальном случае их совместные идеи так сплетены, что непонятно, собственно: кто чьи интересы отстаивает»

Сотворчество Любимова и Боровского, создателей «золотого века “Таганки”», таким идеальным случаем и оказалось. Оно началось со спектакля «Живой», два десятилетия запрещавшегося к показу властями, но все равно остававшегося шедевром на все времена. Среди несомненных совместных таганских шедевров Любимова и Боровского – «А зори здесь тихие…», «Гамлет», «Товарищ, верь!..», «Деревянные кони», «Обмен», «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита», «Дом на набережной», «Владимир Высоцкий»…

Сценография высокого уровня включает в себя ощущение бесконечности. «…художник-иллюстратор старого театра, – говорил Марк Захаров, – начал на наших глазах обретать функции современного режиссера-постановщика. Что бы делал Юрий Любимов без Давида Боровского? Нашел бы другого Боровского?.. Скорее всего, бедствовал бы продолжительное время, и эстетика “Таганки” формировалась бы не столь успешным образом. Боровские просто так, как грибы после дождя, не растут».

Бесценным подспорьем в работе над этой книгой, не театроведческой, а биографической (не только для героя биографической, но и для театров, в которых он блистал, и для людей, с которыми работал), стали, конечно же, рассказы Давида Боровского из «Убегающего пространства», десятки его блокнотов, большей частью самодельных, с вклеенными страницами, карманного формата, переполненных карандашными записями, связанными с подготовкой спектаклей, номерами телефонов, фамилиями, сведениями о перемещениях по миру…

Выборка из них – заметки о людях, спектаклях, поездках, рисунки, портреты, наброски, часть из которых, никогда прежде не публиковавшихся, использована автором, – заслуживает, несомненно, отдельного издания, ставшего бы весомым дополнением к трем совершенно уникальным фолиантам, с любовью подготовленным к печати сыном Давида Львовича Александром Боровским: «КОСТЮМЫ», «МАКЕТЫ», «РИСУНКИ».

Подспорьем в работе стали, разумеется, и многочасовые разговоры с Александром Давидовичем Боровским, ярким продолжателем дела отца, одним из лучших художников мирового театрального искусства.

Несомненную помощь автору оказали основательные работы Виктора Березкина, Аллы Михайловой, Риммы Кречетовой о творчестве Давида Боровского, его спектаклях в драматическом и оперном театре; статьи Анатолия Смелянского, Константина Рудницкого; свидетельства и суждения Эдуарда Кочергина, Льва Додина, Сергея Бархина, Юрия Роста, Вениамина Смехова, Михаила Левитина, Нинель Исмаиловой, Алексндра Галина, Александра Тителя, Анаит Оганесян, Владимира Оренова…

Глава первая

Одесса – Сталинабад – Киев

Второго июля 1934 года в Одессе в семье Боровских-Бродских – Льва Давидовича и Берты Моисеевны – родился мальчик, получивший библейское имя Давид. Почему фамилия оказалась двойной, неизвестно. Под ней тем не менее жил Давид – она фигурировала во всех касавшихся его личности документах. Под ней живет и его сын Александр. Как-то Саша поинтересовался у отца о природе двойной фамилии. Давид молча пожал плечами.

Объясняя свое почтительное отношение к числу 13, Боровский записал в блокноте: «Родился я в Одессе на улице Успенской в доме № 13 и женился на Марине Писной, рожденной в марте 13 дня».

Когда Давид родился, улица, на которой жили его родители и сестра Татьяна (она была старше на три года), носила имя известного советского дипломата, многолетнего наркома иностранных дел СССР Георгия Чичерина. В начале же эта улица была Успенской, в честь собора Успения Пресвятой Богородицы. Название изменили спустя несколько лет после революции, а пришедшие в Одессу в 1941 году румынские власти переименовали ее в «улицу Антонеску». «Чичерин» вернулся в первый послевоенный год, а «Успенская» – в 1994-м, через несколько лет после того, как Украина стала независимым государством.

Время раньше исчислялось так: родителями Давида – «до» революции и «после» нее, Давидом и его сверстниками – «до» и «после» войны. Давид вспоминал («Вот, что помню про свое “до войны”») довоенную поездку с мамой в 1940 году из Одессы в Москву и покупку там небольшого детского двухколесного велосипеда – незабываемое событие для шестилетнего мальчугана, которому (и жене) отец, провожая их на вокзале, говорил: «Без велосипеда не возвращайтесь!..»

Ездить на велосипеде Давид научился быстро. Поначалу, правда, отец сзади придерживал за седло (спустя десятилетия Давид – и тоже поначалу – поступал так же, когда учился кататься Саша, а потом уже – в новом веке – опять же поначалу, велосипед придерживал Саша, когда за руль сел маленький Давид).

«По-моему, – рассказывал Давид, – я был один такой велосипедный счастливец на всю улицу. И бесконечное – дай покататься! И мне нравилось “угощать”. Что было особенно приятно – давать покататься и показывать, как работает главная прелесть велосипеда – звонок на руле. Как на взрослом велосипеде».

Одесский двор… Четкий, квадратный, окруженный четырех- и трехэтажными домами. Чугунная колонка воды в центре двора. Боровские жили в доме со стороны улицы Чичерина. Окна квартиры выходили во двор, со всех сторон замкнутый домами. «Каждый день своей довоенной жизни, – вспоминал Давид, – я видел эту колонку, возле которой постоянно крутились взрослые и дети. Вокруг нее кипела жизнь». Где бы потом Давид ни видел – в Киеве, Херсоне, Венеции или Париже – водяные колонки, называл их «родными». Они появлялись и в оформленных им спектаклях, в частности, в «Медее»…

Еще из довоенных событий – переезд семьи Боровских-Бродских (говорили: на год или больше) в присоединенную Бессарабию – Льва Давидовича отправили туда по работе. И – скорое, на последнем пароходике, возвращение в Одессу: началась война, отменившая все планы. «В небе, – рассказывал Давид, – гул самолетов. Бомбы. Взрывы. Крики растерянных людей, бегущих в поисках бомбоубежища. Уход отца на фронт. Считалось: месяца на два или четыре. Так говорили почти все».

Запомнились мальчугану воздушные тревоги. После одной из них, когда мама, сестра и он оказались в бомбоубежище, исчез его велосипед. Во двор завезли песок – гасить «зажигалки», которые бросали с самолетов. Самые маленькие (и Давид в их числе), гордые полученным заданием, ходили по квартирам собирали чулки и носки, набивали их песком, завязывали и волокли эти «ноги» на чердак, откуда ребята постарше переносили «изделия» на крышу.

Сухой и жаркий дух чердака – от раскаленной крыши – Давид помнил всегда. И – «болванки»: набитые песком чулки и носки. Помнил и хотел однажды («Я все еще не могу дождаться», – говорил) повторить на сцене и «ноги» с песком, и белые женские береты, выстиранные и надетые на тарелки.

- Да не все то, что сверху, – от Бога,

- И народ «зажигалки» тушил;

- И как малая фронту подмога —

- Мой песок и дырявый кувшин.

«Балладу о детстве» Владимир Высоцкий, с которым Давид подружился, когда работал на Таганке, исполнил однажды у Боровских дома. Это было первое исполнение только-только написанной песни. Давид рассказал тогда Владимиру о своей «малой фронту подмоге»… Высоцкий пел и про его, Давида, детство.

Берта Моисеевна рассказывала сыну, как они в панике покидали Одессу, когда немцы были уже в двух шагах от города. С сумкой с документами и самыми необходимыми вещами и лекарствами в одной руке и с детьми – в другой, она металась между перронами вокзала, внутри огромной толпы перед закрытыми вагонами, с которых срывали задвижки и в которых обнаруживали подготовленные к вывозу из города заводские станки в опалубке, какое-то железное оборудование.

В отчаянии Берта Моисеевна – ей исполнилось тогда 39 лет – бегала вместе со всеми от вагона к вагону и едва не опустила руки, в один из моментов остановившись. Она бы и опустила их, но помог какой-то крепкий мужчина. Без лишних слов он поднял в вагон Таню и Давида, а потом – Берту Моисеевну. Они забились между станками и отправились в долгий путь.

О вагоне-теплушке Давид рассказывал писателю Михаилу Рощину, с которым жил в общежитии в Москве. Рощин в 1973 году написал пьесу «Эшелон». «Когда Боровский, – вспоминал Анатолий Эфрос, ставивший в 1975 году «Эшелон» во МХАТе, – делал декорации к спектаклю, он говорил мне, что это его долг перед памятью матери. Он сам ехал когда-то в таком эшелоне и что-то до сих пор тревожит его память. И вот он сделал макет, который создан его сосредоточенным чувством, чувством по поводу именно этого конкретного случая, а не потому, что такая мода, такое течение и так далее. В том, что он делает, есть конкретное тепло».

Фрагмент вагона-теплушки военных лет Давид разместил на сцене. Жестокий военный быт – возможная причина жесткости макета. Быт этот художник до отказа заполнил точными деталями, навсегда – свойство экстремальных ситуаций – застывшими в детской памяти.

Из 600-тысячного населения Одессы, седьмого по численности города в СССР, к середине августа 1941 года в городе осталось чуть более 300 тысяч человек. Остальные ушли на фронт или, как Боровские, эвакуировались из осажденного города, подвергавшегося постоянным бомбардировкам и пулеметным обстрелам из самолетов.

До Сталинабада (ныне – Душанбе) добирались несколько недель. С пересадками в Новосибирске и Ташкенте.

Сталинабад той поры описан в дневнике Евгения Шварца, приехавшего в столицу Таджикистана по приглашению Николая Павловича Акимова, главного режиссера Ленинградского театра комедии, работавшего в этом городе в период эвакуации. «Сталинабад, – записал Шварц, получивший в театре должность заведующего литературной частью, – поразил меня. Юг, масса зелени, верблюды, ослы, горы. Жара. Кажется, что солнце давит. Кажется, что если подставить под солнечные лучи чашку весов, то она опустится… На крышах кибиток растет трава».

В Сталинабаде Таня и Давид пошли в школу. Давид – в первый класс. Местные дети собирали для приехавших детей белье, одежду, обувь, учебники. Срочно созданная «Сталинабадская городская чрезвычайная комиссия по определению ущерба, причиненного гражданам СССР немецко-фашистскими оккупантами и их сообщниками» принимала заявления граждан, эвакуированных в Сталинабад, о причиненных им убытках. Берта Моисеевна заявление подала, и Боровские получили компенсацию – деньгами, одеждой и продуктами.

Ни город, ни школа Давиду не запомнились. Город – разве только арыками и фруктами. А школа – грандиозной домашней поркой, устроенной мамой.

Берта Моисеевна все бросила на то, чтобы дети были накормлены, напоены и одеты и, порой выбиваясь из сил, работала в двух, а то и в трех местах – занималась уборкой, стиркой, подрабатывала преподаванием русского языка. Однажды в школе, в которой учился Давид – уже во втором классе, – объявили сбор средств для Красной армии. Кто сколько сможет. Дети должны были сообщить об этом родителям. Давид маме не сообщил. Он знал, где у нее лежат заработанные ею деньги, взял всё и отнес в школу. И был выпорот, запомнив «экзекуцию» на всю жизнь. Не затаив в глубине души обиду, а – запомнив. Как важный урок.

В Сталинабаде Боровские столкнулись со сложностями эпидемиологической обстановки, возникшей из-за наплыва беженцев, – более 140 тысяч человек со всей страны! – и вызвавшей угрозу паразитарных тифов, дизентерии, гриппа, вирусного гепатита и малярии. Первая вспышка сыпного тифа и дизентерии была зафиксирована в столице республики в декабре 1941 года. В январском постановлении горсовета «О мерах борьбы с распространением инфекционных заболеваний в городе Сталинабаде» говорилось: «Все граждане, приезжающие в г. Сталинабад, обязаны пройти санобработку при городской бане № 2, причем установить, что без справки прохождения санобработки им запрещается проживать в гостиницах, общежитиях, на частных квартирах. За невыполнение настоящего решения виновные подвергаются штрафу в размере до 100 рублей или исправительно-трудовым работам до 30 суток…» В Душанбе были спешно организованы круглосуточные бани, дезинфекторы и прачечные; места общественного пользования обрабатывались, людей в буквальном смысле слова проверяли на вшивость, а больных с лихорадкой и температурой – изолировали.

Берта Моисеевна, Таня и Давид, несмотря на то что они уже проживали в городе – в бараке на улице Чехова, – до момента появления этого постановления, прошли в школе необходимую санобработку. И – проскочили (одно из любимых слов Давида).

Поначалу из эвакуации Боровские собирались вернуться в Одессу. Выяснилось, однако, что единственным неуцелевшим домом на Чичерина был дом 13: возвращаться было некуда. Льву Давидовичу к тому же предложили в Киеве работу, связанную с восстановлением города, – по строительной части (в армии он был инженером-строителем). Потому и остались там жить.

Первый раз после войны Давид приехал в Одессу из Киева летом 1953 года. Довольно долго оттягивал визит во двор своего детства. Объяснений этому не было. Пошел только перед самым отъездом. Тихая зеленая улица. Нашел дом. Не тот, в котором жили, а отстроенный новый. Двор не изменился. Колонка с капающей водой была на месте. На лавочке возле подворотни сидели, вспоминал Давид, «три пожилые дамы». Он знал, что в Одессе к женщинам обращаются «мадам». Так и обратился. И стал расспрашивать о довоенных соседских мальчиках-сверстниках. Давида дамы после наводящих вопросов вспомнили. «Вспомнили, – рассказывал он, – мою маму – “мадам Боровскую”. Продемонстрировали, перебивая друг друга, мой – “частый”, как они его назвали, – крик-просьбу, обращенный со двора в открытое наше окно третьего этажа: “Мам! Хлеб с маслом и вареньем!..” Мама готовила это “пирожное”, и я бегал за ним по лестнице. Есть его полагалось во дворе. Медленно. Удивительно, но во взрослой своей жизни я к сладкому остался довольно-таки равнодушен».

Запомнилось Давиду довоенное лакомство: хлеб с маслом, поверх которого обильно накладывалось абрикосовое или вишневое варенье («Варение варенья, – говорил Давид, – было особым одесским умением…»). Дома стеклянные цилиндры с вареньем с завязанными белой бумагой горловинами прятались в серванте на недоступной (даже если встать на стул) высоте.

Однажды где-то за границей Давида, рассказывал он, «дернуло памятью, как электричеством»: за завтраком в гостинице на хлебе смешались масло с джемом, и он молниеносно вспомнил себя, шестилетнего. Память вкуса или вкус памяти?

По Байрону: «Ощущение прошлого даже со всеми скорбями и печалями неизбежно сентиментально».

Давиду удивительно было узнать о том, что это лакомство, хлеб с маслом и вареньем, – tartine de beurre et confiture – обожают французы. «Ничего, впрочем, – смеялся, – удивительного в этом нет: ведь Одессу основал, так, во всяком случае, считают сами одесситы, многолетний генерал-губернатор города, француз герцог де Ришелье…»

Всякий раз, приезжая в Одессу, Давид Боровский непременно шел на родную улицу. В блокноте за 2000 год помечено: 2 мая, вторник, Чичерина, 13. Боровский прилетел тогда в город – один из самых театральных в России до революции – на три дня по делам в Русский драматический театр. В тот приезд он узнал о возвращении улице ее исторического имени («во внутреннем флигеле осталась надпись «Чичерина, 13»), заметил, что «колонку воды во дворе убрали», а от гигантского каштана остался лишь ствол метров в пять высотой – «памятник».

Когда я стал интересоваться «биографией» улицы, на которой родился и несколько лет жил Давид Боровский, в одном из справочников обнаружил рубрику «Известные жители». В ней фигурирует лишь один человек, проживавший в доме № 127, – «Исаак Гроссман, известнейший одесский футбольный болельщик».

Давид о таком «соседстве» не ведал, но о Гроссмане, достопримечательности города, был наслышан и рассказывал мне о «потрясающем футбольном болельщике», которого знала «вся Одесса», называвшая его «королем болельщиков». Гроссмана считали таким же знаменитым, как ведущих игроков местных команд. Каждый, наверное, посетитель одесского стадиона был осведомлен о том, кто постоянно – раз и навсегда – занимает седьмое место в пятнадцатом ряду на трибуне № 38.

«Дерибасовской как улицы, – записал в 2000 году Давид, – больше нет. Есть зона. Пешеходная дерибасовская зона. Чуть-чуть “Versaci”, чуть-чуть “Cristian Dior”. Большой “Макдоналдс”. Игровые автоматы стоят на тротуарах. Dolche vita. Бродит старый музыкант с саксофоном. Играет блюз. Затем с банкой, бренча мелкими деньгами, обходит часть улицы». Звонивший Давиду в гостиничный номер по телефону человек говорил: “Слушай сюда”».

В отеле «Пассаж», в 335-м номере которого Давид жил, его «достал» запах карболки. Он называл его «запахом социализма». Одесса не была бы Одессой, если бы на стекле центрального гастронома не была бы начертана надпись: «Внезапно низкие цены». И чуть ниже – «Наши гири самые тяжелые».

Он рассказывал, как в грустном состоянии поздно вечером один ехал на трамвае, механически отдал женщине-кондуктору денежки за проезд и так же механически спросил: «А билет?» И был счастлив («Так хорошо стало на сердце от осознания того, что Одесса еще живет»), когда получил в ответ: «Вам нужен билет или поехать?..»

В начале мая 2004 года Боровский лежал в берлинской клинике – проблемы с сердцем. Тогда же в одном из его блокнотов появился вопрос: «Сколько осталось жить?» Это вовсе не проявление мнительности, а желание – для себя – понять: сколько? что задумывать?.. Да и раньше вопрос этот возникал – в Венгрии, в октябре 1988 года, после осмотра у профессора Золтана Сабо («Он удивился, – рассказывал мне Давид, – когда я поинтересовался у него, не родственник ли он знаменитого футболиста киевского “Динамо” Йожефа Сабо? Стал про динамовца расспрашивать. Но – не родственник…») и процедуры коронарографии в Институте коронарной и сосудистой хирургии.

Три четверти окна его больничной палаты № 3 в клинике в Берлине закрывал киевский каштан, усыпанный свечами белых соцветий. «Ничего удивительного, – записал Давид. – В начале мая каштаны всегда свободно обряжаются – чуть нахально и похотливо. Удивительно, что каштан – в Берлине».

Рядом с Давидом в палате Владимир Алекси-Месхишвили, «великий кардиохирург, профессор». Он, ироничный в жизни, предельно серьезен: «Вдохни… не дыши… дыши…» А под окном, рядом с каштаном волновалась Марина. «Ужас как волновалась!» – записал Давид в дневнике. И послеоперационный анекдот от Алекси-Месхишвили, возглавлявшего в единственном числе группу поддержки Давида, записал: «Доктор – больному: курить бросить, пить тоже, никаких женщин. Больной: но я же мужчина! Доктор: бриться можно…»

Операция была сложной, волнение Марины «ужас как!» вполне объяснимо, и, к счастью, все тогда и в Берлине, и после него прошло удачно.

Дни, когда его беспокоило сердце, Давид помечал в блокноте небольшим нарисованным сердечком или же – «хрен. день».

«Два месяца назад, – записал Давид в блокноте в мае 2000 года, – умерла соседка из квартиры рядом, справа. Вчера умерла соседка из квартиры напротив, слева. “Вилка”, как говорят артиллеристы».

…В начале мая 1945 года под таким же каштаном в Киеве лежал кирпич – кон с кучкой мелких денег. Метров с шести мальчишки, и Дэвик среди них, швыряли тяжелую монету – «биток», стараясь угодить как можно ближе к кону. Игра называлась «коци».

Из окон дома, в котором жил Давид, стали кричать: «Победа! Войне конец! Над Берлином красное знамя!»

Неподалеку от дома, на Бессарабской площади, был крытый рынок. «Я, – записал Давид в берлинской клинике, – с пацанвой часто подбирал у рыночных ворот картошку под грузовиками. Мы, хоронясь от охранников, отдавали ее пленным немцам, разбиравшим развалины Крещатика… А вчера немецкий доктор Штефан Дрейссе “ремонтировал”, помогая мне, мои коронарные сосуды: в трех основных коронарах, в пяти местах. Устранял опасные сужения, как сантехник на улице в открытом люке канализации стальной проволокой пробивает закупорившуюся трубу. Сердцу должно стать легче…

Мне хочется думать, что тогда, 59 лет назад, его отцу я тоже помогал выжить…»

Крещатик, его развалины, пленные немцы вспоминались, по рассказам Давида, в Германии постоянно.

Как-то Любимова и Боровского пригласили в Оперный театр Нюрнберга для постановки оперы Луиджи Ноно «Под солнцем яростным любви». Речь шла о повторе спектакля, созданного в 1975 году для «Ла Скала».

Юрий Петрович и Давид Львович прилетели на десять дней – познакомиться с театром и договориться о сроках. «В последний вечер, – рассказывал Давид, – мы были званы на дружеский ужин. К нам присоединился и режиссер оперы. Он оставил свой “мерседес” у театра, и мы зашагали по узким улицам в кабак.

Выглядел этот режиссер замечательно. Ладная фигура. Черный мягкой кожи пиджак. Седой ежик волос рифмовался со светло-серым тонкой шерсти свитером под горло. Кожа и замша были в те годы вожделенной мечтой режиссеров, артистов, художников…»

Поздно ночью возвращаясь из ресторана, заговорили о футболе. Давид упомянул киевское «Динамо», которое в те годы, обыграв в Суперкубке УЕФА[1] знаменитую мюнхенскую «Баварию», получило известность на континенте. И добавил с гордостью, что сам он – из Киева.

«Тут мой красавец, – вспоминал Давид, – застыл. “О Киев! – воскликнул он. – О плен!” И рассказал, как разгребал завалы на Крещатике. Вспомнил и рынок. И всё с восторгом… Восторгом! Он просто трепетал от радости.

Тут наступила очередь обомлеть и мне. Сколько пленных там с киркой ковырялись в кирпичах… Может быть, я его видел… Может быть, давал ему картошку, подобранную у рынка… Его кожаный пиджак перепутался с пленными немцами, картошкой, дворовыми друзьями на погорелище Крещатика…

Подошли к театру. Пожелали друг другу спокойной ночи. Седой ежик сел в свой “мерседес” и укатил. Мы двинулись дальше, в гостиницу».

Накануне в костюмерной нюрнбергского театра долго искали ткань, похожую на русское шинельное сукно. Вдруг шеф мастерской не без гордости бросил на огромную плоскость стола маленькую солдатскую шинель. «Настоящая! Настоящая! – все повторял он. – Дас ист руссиш!» А Давид смотрел и смотрел на старенькую, пропитанную землей и гарью… Где этот солдатик? Ведь костюмерная – в Оперном театре Нюрнберга. Ни в какой другой костюмерной…

«Я вот сейчас вспоминаю и думаю, – размышлял Давид: – вполне возможно, что среди пленных, которых я видел каждый день, был и десантник, убивший Женю Комелькову». Из «А зори здесь тихие…».

Неизгладимое впечатление на одинадцатилетнего Давида произвела публичная казнь в центре Киева, на площади Калинина (сейчас площадь Независимости – майдан Незалежности. – А. Г.) нацистских преступников.

Подсудимых было 15. Суд проходил с 17 по 28 января 1946 года в киевском окружном Доме офицеров. 12 человек приговорили к смертной казни через повешение, троих – к каторжным работам: от пятнадцати до двадцати лет.

«Вся площадь Калинина была тогда заполнена, – вспоминал Давид Боровский. – Море голов, все, кто мог, находились здесь (на площади и примыкавших к ней улицах – свыше 200 тысяч человек, согласно официальным данным. – А. Г.). Казнь притягательна. Такой жестокий театр. И ведь мало кто в ХХ веке может сказать, что присутствовал при публичной казни на площади. Война недавно закончилась, и антинемецкие настроения были еще настолько сильны, что перевешивали все человеческое. А потом, это ведь были не те несчастные, которые разбирали развалины на Крещатике. Эти сами отдавали приказы, и скольких по этим приказам тогда перевешали…

Ритуал потрясающий. Театральный. Виселица была как у декабристов – одна с двенадцатью секциями. Петли уже были приготовлены. Мы, пацаны, с Крещатика наблюдали, как все это строилось. Зима. Промерзли. Но уйти было невозможно, место удобное займут».

Давиду запомнилось, что подъехали 12 «студебекеров». На каждом – один приговоренный. В наручниках. Все в серо-зеленых шинелях. Каждого держали двое солдат, одетых в белые полушубки.

«Студебекеров» на самом деле было шесть. Машины подъехали под площадку с виселицами. В кузове каждой машины на соломе лежали двое приговоренных. Их подняли.

«Один солдат, – рассказывал Давид, – сидел на перекладине виселицы и ногой пробовал крепость веревки. На всю площадь через усилители зачитали приговор. На немецком языке – тоже. Солдаты нацепили на каждого петлю. Как только прозвучало: “Приговор привести в исполнение”, – машины синхронно отъехали…

Любопытство пересиливало все. Мало того. К вечеру пацаны разнесли слух, что одного немца раскачали и он рухнул. И мы опять побежали смотреть. Но опоздали. К тому времени все исправили».

На самом же деле веревка не выдержала тело подполковника Георга Труккенбрада. Оборвалась. С давних времен по неписаным правилам такому приговоренному, под тяжестью которого оборвалась веревка, даровали жизнь («Расстреливать два раза уставы не велят!» – пел Высоцкий). Но только – не в этом случае. Многотысячная толпа не поняла бы – разорвала бы даровавших… Быстро достали новую веревку и еще раз повесили военного коменданта Первомайска, Коростышева и Коростеня.

…Купаться на Днепр, на левый берег которого желающих поплавать и позагорать переправляли на баржах, Давид с дворовой своей компанией не ходил. Жара между тем вынуждала их искать в городе воду для того, чтобы окунуться, и они облюбовали для себя фонтан возле Театра имени Ивана Франко – единственный в то время действующий фонтан в городе. Родители были спокойны: на Днепре постоянно тонули, особенно дети.

«Говорили, – рассказывал Давид, – о коварном дне. Дно, изрытое воронками от взрывов и заваленное военной техникой, водоворотами затягивало ныряющих… А мы барахтались, пока кожа не становилась гусиной и не стучали зубы… Сушились и загорали рядом, развалившись на декорациях, часто лежавших у театра. Деревянные конструкции, обитые фанерой, от солнца нагревались, и мы блаженствовали, пока нас не сгоняли. Мог ли я тогда, лежа на декорациях с закрытыми глазами, знать, что придумывать и строить именно их станет моей профессией со счастливым поворотом судьбы… Смешно было много-много лет спустя, проходя мимо этого фонтана, видеть довольно-таки маленькую тарелку с вазой в центре, заполненную мусором и сухими листьями…»

Давид вспоминал, как рядом с фонтаном, во дворе, он, исполнитель-декоратор соседнего с франковским Театра имени Леси Украинки, подрабатывал, освежая спиртовым лаком мебель из спектакля «Сирано де Бержерак» для гастролировавших в Киеве вахтанговцев. И часто видел, как толпы киевлян и киевлянок караулили популярных московских артистов. Особенно охотились за Целиковской. «Так вот, – рассказывал Давид. – На том самом месте, где мы пляжились на декорациях, стоял Юрий Любимов, любимец народа, обаятельнейший Ромашишка из фильма “Беспокойное хозяйство” (Любимов в фильме Михаила Жарова сыграл роль французского летчика Жана Лярошеля. – А. Г.), окруженный восторженными театралками… Мог ли я, нанося на старую мебель глянец, знать, что настанет время, когда мы с Любимовым в Риме будем бросать монетки в фонтан Треви, загадав хотя бы еще разок вернуться в этот Вечный Город…» (В «Сирано…» тогда, поставленном в театре в эвакуации в Омске, Любимов не играл; его ввели в спектакль – в роли Сирано – в 1951 году.)

Так что впервые – это о тайне предназначения – Боровский и Любимов увиделись в центре Киева возле единственного в городе работающего фонтана. Впрочем, глагол «увиделись» к точности никакого отношения не имеет. Юрий Петрович мог, понятно, увидеть юного Давида, как и всех, кто тогда находился рядом. И – увидел. Но, разумеется, не запомнил: что ему до тех, кто случайно оказался рядом. Давид же увидел и запомнил. Не только потому, наверное, запомнил, что судьба затем свела его с выдающимся режиссером на долгие годы. А потому еще, что Боровский обладал феноменальной зрительной памятью, «этажи» которой были переполнены деталями, порой совершенно необъяснимыми (зачем это?), казавшимися случайными, но вдруг, в самый неожиданный момент, всплывавшими и становившимися в работе важными.

И еще – по касательной – к тайне предназначения.

Из раннего детства у Давида осталось о театре только одно воспоминание: билет на дневной спектакль, купленный мамой заранее, стоявший в серванте за стеклом, приближавший событие.

Первый раз в жизни Давид побывал в театре в 1946 году, причем – в Театре имени Леси Украинки. Он запомнил обрывочно, что там, далеко внизу, на сцене, показывали во время воскресного дневного представления что-то про войну, про оборону Севастополя, артисты были в тельняшках и с автоматами, гремели взрывы, свистели пули…

Но в памяти накрепко остались обстоятельства, приведшие Давида в театр, на первый в его жизни спектакль. Инициатором похода туда выступил товарищ из дворовой компании – Толик. Он всегда был при деньгах. У его отца была лавка на Бессарабском рынке. «После освобождения Киева, – рассказывал Давид, – возродилась частная торговля, что-то вроде нэпа двадцатых годов. В базарных местах – колоссальные скопления людей, еды, одежды, фарфора. Роскошные фарфоровые сервизы расставляли прямо на земле, под ногами…»

На нэп, впрочем, это походило гораздо меньше, чем на ситуацию, возникшую в Советском Союзе в конце так называемой перестройки, после развала страны – в первой половине 1990-х годов, когда очень многие люди – для того, чтобы выжить, – продавали все, что только можно было продать, устраивая импровизированные рынки в центральных районах городов. И роскошные фарфоровые сервизы вновь можно было обнаружить прямо на асфальте, под ногами.

…Толик подворовывал деньги у отца. Небольшие. Но однажды украл крупную сумму: купил всем приятелям по карманному электрическому фонарику («Недоступной – по стоимости – нашей мечте. Счастью нашему трудно было поверить», – говорил Боровский), батарейки к ним и по две маленькие лампочки. Затем Толик одарил каждого конфетами из только-только открывшегося на Крещатике Центрального гастронома, купил всем билеты на театральное представление и протягивал друзьям – одну за другой – шоколадные плитки, от которых они отламывали по кусочку.

Мог ли тогда Давид представить, что театр этот на многие годы станет его родным домом и останется им навсегда.

Первые годы после войны Давид жил в Киеве напротив Бессарабского крытого рынка – в одном из старейших городских районов, известном с конца XVIII столетия: на Бессарабской площади, названной так в свое время в «честь» вина, привозимого торговцами из Бессарабии. В двух шагах – Крещатик. Давид называл его «нервом Киева». Таким же, как Невский проспект в Ленинграде.

«Даже не верилось, – вспоминал Боровский, – что это рынок. Скорее цирк. В украшающих его барельефах – животные (правда, быки и коровы). Построен в начале ХХ века в стиле модерн. Внутри стальные клепаные фермы держат стеклянный купол. Фасад, прямая его сторона, обращена на Крещатик, а овальная – на Бессарабскую площадь с уцелевшими домами и развалинами».

На площади по всему полукружию рынка стояли пильщики и рубщики дров. Вооруженные двуручными пилами, топорами и колунами, зубья которых «прятались» в деревянных чехлах. Некоторые – с «козлами». Большинство работали парами, «артелью». Но были и единоличники. Видел Давид среди них и однорукого.

Ремесло это пользовалось большим спросом. Летом и осенью киевляне запасались топливом. На Бессарабке рубили, пилили, укладывали – за отдельную плату – в сараях. В подвалах («Эти подвалы, – вспоминал Давид, – пользовались особым вниманием дворовой пацанвы») каждая квартира имела сарайчик.

Многих пильщиков и рубщиков Давид хорошо знал. Во дворе их дома, как в одесском дворе, была колонка с водой. Артельщики собирались вокруг нее на обед. «Обедали, – вспоминал Давид, – все больше одним и тем же. Поллитровку фиолетового денатурата вливали в горло из бутылки и сразу запивали, примкнув обожженные рты к сильной струе воды. Внутри, мол, разбавится. Затем раскрывали газетный кулек с серебряной тюлькой и тут же на земле, усевшись вокруг, расхватывали руками… Иногда просили у матери стакан: мы жили на первом этаже».

В художественную школу Давид попал благодаря маме, почувствовавшей, что сын может отбиться от рук. Почти каждый вечер среди пацанов клич: «Ну, пошли на Крещатик?» «Вся жизнь пацанская, – говорил Давил, – проходила на Крещатике, который лежал в развалинах. Но время все равно было восторженное: победное». Продукты продавали по карточкам, но это дополнялось бойкой торговлей: распродавались американские продуктовые посылки. «Чтобы добыть деньги на конфеты и прочую соблазнительную мелочь, – рассказывал Давид, – мы занимались промыслами. Иногда рискованными. Мы ходили по подвалам, вскрывали в сарайчиках замки, искали бутылки. Потом их мыли и сдавали за большие по нашему тогдашнему пониманию деньги. Торговали папиросами: покупали “Катюшу” в пачках, а продавали по одной, и получался “навар”. Как говорят американцы, “кэшевый бизнес”, живые деньги. Про детский послевоенный промысел есть у Солженицына, кажется, в “Круге первом”: пацаны папиросами торгуют. Патроны собирали, их много в развалинах оставалось».

А еще мальчишки чистили сапоги. Солдаты и офицеры в те времена были в чести: защитники Отечества! При виде военной формы тогда все млели. Ребята делали специальные подставки и садились со щетками на Крещатике. Давид тоже сколотил подставку и пошел со всеми вместе. «Но пойти-то я, – вспоминал, – пошел, а сесть не смог, не сумел себя перебороть. Папиросками торговал, это еще так, ничего. Потом мы елочные игрушки клеили. В магазинах их тогда не было, и у нас хорошо раскупали».

В школе и на Крещатике пацаны занимались «стрельбой» из школьных ручек. Ручки представляли собой трубочки, с одной стороны в которую вставлено перо, с другой – карандаш. Перо и карандаш вынимали. Жевали бумагу и катышками обстреливали девчонок. Учителя, поймав на «месте преступления», жестоко наказывали.

«На Крещатике же, – рассказывал Давид, – совсем садистическое развлечение было. По праздникам движение транспорта там останавливалось. Шла сплошная толпа: народное гулянье, салют. Мы к таким праздникам готовились страшно. Делали подобие рогатки: резинка, скобка из проволоки. Целью служили женские задницы. Выбирались девицы, которые были при ухажерах. Удар. ‘А-а-а-а-а!!!” А мы растворялись в толпе. Такая была забава. Если бы поймали, избили бы».

Детство зачастую связано с риском. Редко у кого оно проходит без несчастных случаев, и не всех судьба спасает. Давид вспоминал, как однажды поздним вечером он бежал с другом Вадимом Игнатовым за трамваем. Они опаздывали в кино на последний сеанс. Трамвай уже подходил, мальчишки разогнались, чтобы успеть. И вдруг Вадим – хлоп «с катушек». И в тот же миг Давида будто топором по рту. Там стоял деревянный электрический столб, и от него тянулся трос, который его держал. В темноте на этот-то трос ребята и налетели со всего маху. Вадиму садануло рядом с глазом, а Давид врезался ртом, его разорвало. Кровь. Больница. Скобы. Бинты.

Когда Давид пришел домой, мама чуть в обморок не упала. Потом долго ходил весь забинтованный. Месяц питался одним бульоном, пил его через макаронину. Если бы бежал на полшага в сторону, удар пришелся бы по горлу. Известный театральный критик Анатолий Смелянский, делясь впечатлениями от интервью с Давидом Боровским летом 2005 года для телепрограммы «Растущий смысл», вспоминает «редкостно выразительное лицо художника», его извилистую верхнюю губу, что «помогало неподвижной нижней оформлять, вернее, процеживать словесный поток». Неподвижность нижней губы – следствие той самой погони за трамваем.

Мама не могла по-настоящему заниматься Давидом, искала, как он говорил, «куда меня можно пристроить. Деть». Тане, сестре-инвалиду, становилось все хуже и хуже. Умер отец Давида. Он долго лежал в госпитале, сказывалось ранение легких, полученное на фронте. Когда выходил из госпиталя, врачи категорически запретили ему курить. Лев Давидович держался какое-то время, а потом не выдержал. Закурил. И – умер. Давид, к слову, не курил до пятидесяти двух лет. Потом закурил. Курил и бросал. Курил и бросал. Когда прихватило сердце, бросил окончательно. Известная фотография Виктора Баженова, на которой Боровский с сигаретой, висит во МХАТе, в портретной галерее.

Давид, как и многие дети, пытался что-то рисовать, и Берта Моисеевна, узнав о существовании художественной школы, где кроме специальной была и общеобразовательная программа, решила Давида туда отдать. Это не походило на стремление многих родителей непременно «отдать» своих детей – а вдруг что-то получится? – в музыкальные, художественные и спортивные школы. Она поступила так от безысходности. Хотя желание рисовать у Давида было. Он даже походил немного в студию при Дворце пионеров, но что-то там ему не понравилось, и учиться в пятом классе он начал уже в художественной школе.

Игнатов был одним из однокашников Давида по художественной школе. Спустя годы Боровский устраивал Вадиму, замечательному художнику, блестящему знатоку кинематографа (Давид часто отправлял ему в Киев кассеты с фильмами), выставку в Москве. Одну из картин тогда приобрел Владимир Высоцкий. 30 июля 2004 года в Киеве состоялась выставка работ Игнатова. «Затем, – записал Давид, – у Коли Рапая с Ромой Балаяном, Вадимом и Инной событие это отметили. Из художественной школы, из нашего 5-го класса – Игнат и я. И фсё…»

Учиться Давиду там нравилось, но, правда, только рисованию. «Замечательным, – вспоминал он, – было, что в классе всего одиннадцать человек, а в общеобразовательных школах набиралось по тридцать – сорок. А потом школа эта находилась при Художественном институте, над Подолом (старинный район Киева. – А. Г.). Институт давал представление, кем ты можешь стать. Кругом ходили начинающие живописцы, скульпторы. У нас были натурщицы, натурщики. Уже какая-то богемная жизнь зарождалась. Мы взрослели быстрее, чем ученики обычных школ. Конечно, как и они, пропадали на улице, бегали, играли в футбол, но у нас возник еще какой-то свой круг интересов, связанный с будущей профессией. Помню, как мы впервые узнали, что были не только передвижники. В школе нам не выдавали “опасных” альбомов. Тогда мы записались в библиотеку Академии наук. Там в кабинете изобразительных искусств работали две удивительные женщины, одна из них заведовала отделом. Они радовались, что ходят мальчишки, и такие нам книги давали! Мы увидели совершенно невероятных художников. Вот это было настоящее образование, как бы нелегальное, вне школы. Но мы позволяли себе что-то тибрить. Сил не было удержаться, хотелось и другим показать, какие есть вещи…» Больше всего Давиду нравились занятия по композиции. Он получал приличные оценки.

Одним из соучеников Давида по Художественной средней школе имени Тараса Шевченко был Аким Левич. Давид учился классом младше. «Уже в те годы, – вспоминал Левич, – Давид был сдержанным, разговорить его было трудно». Давид и Аким часто встречались после того, как Боровский устроился на работу в театр. Их сблизила музыка. В магазинах тогда купить то, что им хотелось бы слушать, было почти невозможно. Они шли на рынок. Старушки продавали довоенные пластинки. Аким с Давидом, им было по 14–15 лет, скупали эти пластинки у старушек по три рубля и слушали, запершись в кладовке большой коммунальной квартиры, в которой жил с родителями Левич.

Однажды Давид предложил устроить «настоящее прослушивание» в театре. Аким, которому сама идея казалась странной, считал, что «запрещенная», по его мнению, музыка годится только для кладовки.

Они притащили в размещавшуюся под сценой театральную радиобудку две авоськи с пластинками и устроили в середине дня концерт. Постепенно в зале собрались актеры старшего поколения и молча слушали музыку, заняв первые ряды. Никто не переговаривался. Кто-то объявлял негромко: Горовиц, Сканини, Бах…

Повзрослев, Аким с Давидом встречались реже. Приезжая в Москву, Аким редко заставал друга дома. Запомнилась ему одна случайная встреча в Киеве. Боровский приехал из Голландии. Находясь под впечатлением от юбилейной выставки Рембрандта, он вдруг разговорился: «Представляешь, любую его работу выставь на авангардной выставке – и от этой выставки ничего не останется!» «Я, – рассказывал Аким Левич, – про себя поразился: как широко мыслит человек без образования, с откровенным имиджем авангардиста!»

Аким Левич – один из авторов (вместе с Юрием Паскевичем и Александром Левичем) памятника скорби «Менора», установленного 29 сентября 1991 года в пятидесятилетнюю годовщину первого массового расстрела евреев в Бабьем Яру в Киеве.

Глава вторая

Прикосновение к театру

…Сестра по-прежнему была в больнице. Мама заболела и тоже оказалась там. Четырнадцатилетний Давид остался дома совершенно один, без средств к существованию, а ведь надо было еще и передачи заболевшим носить.

Известный в мировом спорте японский волейбольный тренер Хиробуми Даймацу говорил: «Если ты в молодости не испытал трудностей, то их стоит купить за большие деньги, ибо те трудности, которые ты преодолел, всегда будут вспоминаться тебе и помогать в борьбе за жизнь».

Давида огромные трудности, которые кого угодно могли заставить опустить руки и брести, куда глаза глядят, одолевали «бесплатно». Он начал думать, как заработать деньги, и вспомнил, что отец одного из приятелей работает кем-то в Театре имени Ивана Франко. «Мне, – рассказывал Давид, – пришло в голову, что, поскольку я рисую, может быть, меня возьмут туда, где делают декорации. Про декорации я знал, потому что иногда у здания театра рядом с фонтаном мы на них загорали. Я не собирался бросать школу, думал просто подрабатывать, чтобы как-то жить. Вечером пошел к Шурику, поговорил с его отцом. Тот предложил: “Приходи завтра в театр”. Я пришел, и он отправился узнавать в декорационный цех. Я ждал. Потом он вышел: “Никто не нужен. Нет вакансии”».

Давид растерялся. Отец Шурика это заметил и сказал: «Ты не горюй, сходи в Театр Леси Украинки». Давид «поплелся» туда, хотя, говорил, «там-то у меня никого знакомого не было». На вахте служебного входа он спросил, нельзя ли поговорить с заведующим декорационным цехом. Его позвали. Это был Николай Юлианович Савва. Давид объяснил, что учится в художественной школе и что ему нужно зарабатывать деньги. На его счастье, оказалась свободная ставка «ученика декоратора». «Как сейчас помню, – рассказывал он, – зарплата была 290 рублей (дореформенные цифры, после реформы 1961 года они превратились в 29 рублей. – А. Г.). Я сказал, что мне все равно, хоть какие-то деньги».

Конечно, Давиду Боровскому повезло, что ему встретился такой замечательный, сумевший понять состояние мальчугана человек – Николай Савва. Савва попросил для порядка принести рисунки, на другой же день Давид их принес, и его оформили в декорационный цех. Работавший там Гавриил Пименович Кучак, дедушка Аллы Латынской, будущей жены выдающегося артиста Олега Борисова, рассказывал дома о том, какой к ним пришел «удивительно способный мальчик!»

Добро Давид помнил всегда. Когда готовилась к изданию его книга «Убегающее пространство», он приложил огромные усилия для того, чтобы разместить в ней среди фотографий людей, определивших его судьбу, фото Николая Юлиановича. Буквально накануне выхода книги киевские друзья Боровского обнаружили фото Саввы у кого-то из театралов, в частном альбоме, никто тогда не снимал технических работников театра.

Дома, где Давид остался один, было пусто. Он не убирал комнату, даже не застилал постель. Мать его товарища что-то готовила, и он относил еду в больницу. Вечерами не уходил из театра, смотрел из осветительской ложи на актеров, на зрителей. «Мне, – рассказывал Давид, – повезло не только в том, что взяли на работу, но и с театром, в котором в те годы была уникальная труппа. И по культуре – редчайшая. Руководил Константин Павлович Хохлов, которому каким-то образом удалось собрать актеров московской и ленинградской школы. Михаил Романов был в самом расцвете. Влад Нелли, блестящий режиссер, уцелевший “формалист”, замечательные спектакли тогда ставил. И я все больше и больше окунался в эту атмосферу. Неизвестно, как бы все сложилось, если бы я попал не сюда, а в Театр Ивана Франко. Вот такая случайная случайность…»

Объяснением «повезло» Давид взял за правило отговариваться от бесконечных вопросов: «А как вот тогда?..», «А почему?..», «А?..» Повезло ему между тем, когда однажды ниспосланная свыше судьба, жестоко (смерть отца, инвалидность мамы и сестры, их беспомощность, непреодолимая нищета, отсутствие средств не только для жизни, но и для существования) испытав его в мальчишеском возрасте и обнаружив, что рано повзрослевший юноша не выбрал, стоя на перепутье, дорогу, которую в сложившейся для него ситуации мог выбрать, – ведущую не в мир искусства, а в преступный мир, – взяла его за руку и повела. Время от времени продолжая испытывать его искушениями – крупными и мелкими – и всякий раз убеждаясь в том, что поступает он правильно. Рука судьбы оказалась крепкой. Да и Давид не вырывался.

«Я не устаю утверждать, – говорил Давид, – что мне повезло. И тут никуда не денешься. Повезло встретить людей, замечательных вообще и в частности, артистов и режиссеров. В этом смысле Киев тогда был замечательным городом. Он всегда был и художественным, и театральным, и как бы там ни уничтожали в 20—30-х годах, все равно оставались люди высокой культуры».

Много позже Давид Боровский появился у франковцев как автор декораций к спектаклю «Кровью сердца» (пьеса по повести «Молодость», написанной «украинским Николаем Островским», много лет прикованным к постели Александром Бойченко, родным дядей выдающегося футбольного тренера Валерия Лобановского). И тому самому заведующему декорационным цехом, который десять лет назад сказал, что ему не нужны работники, Давид давал указания. «Он меня и не помнил, – рассказывал Давид, – но, признаюсь, я испытал приятные чувства. Пережил некое удовлетворение».

Из Художественной школы имени Тараса Шевченко Давид ушел – времени на учебу не оставалось. Потом он, правда, на какое-то время покидал театр, желая все-таки доучиться, но когда вернулся к занятиям, то понял, что уже был «заражен театром»: «Мне не только нравилась профессия художника в театре, мне нравился театр сам по себе». Во второй заход в художественную школу проучился недолго. Он не справлялся с бесконечной денежной нуждой и потому снова оказался на старом месте в театре: там все-таки была зарплата, и ничего другого делать он не умел. Кто-то посоветовал ему поступить в вечернюю школу рабочей молодежи. Он проучился в ней положенный срок, большей частью – формально. Чтобы, как он говорил, «хоть как-нибудь “выглядеть”».

«Но и уйдя из художественной школы, – рассказывал Давид, – я продолжал свободное время проводить со своими однокашниками. Во время отпуска ездил вместе со всеми на практику на этюды. Потому что дружба была, сначала пацанская, потом – художническая. Но в то же время я жил и театром».

Ему не мешало отсутствие аттестата зрелости, институтского диплома, поскольку, как он говорил, «я ни на что не претендовал, работал себе в декорационном цехе и работал». Есть у него «корочки» или их нет – никто этим не интересовался. Это такой род деятельности, где имеет значение лишь только то, что ты делаешь. Остальное – уже условность. Конечно, в те времена формальности имели большое значение. «Но мне-то, – говорил Давид, – ничего не надо было. Я увлекся театром, только и всего. Правда, я все-таки уходил из него, пытался окончить художественную школу. Когда я начинал учиться… то о театре, кино даже не думал. Природного дара к живописи у меня нет, и я собирался стать графиком, скорее всего книжным. Это было связано с чтением книг и с тем, что мы видели в институте, где дипломники выставляли свои работы».

Давид не слишком представлял, чем станет заниматься. Юноше было ясно только одно: в театре ему интересно. Как самый младший в цехе, он обычно помогал собирать макеты. Ему нравилась эта работа, нравилось наблюдать за тем, что художник делает. А к художнику приходил режиссер, и они заводили разговор про будущий спектакль. Давид, поневоле слыша его, проникал в какие-то профессиональные тайны.

«Однажды, – вспоминал Боровский, – приехал в театр Армен Багратович Григорьянц, замечательный художник из Белоруссии. Я помогал ему собирать макет в комнате, где находился архив театра и стояли работы довоенных и первых послевоенных лет. Я их никогда прежде не видел. Очевидно, он заметил мой “интерес” и на двух макетах стал объяснять: обрати внимание, вот тут все правильно, но скучно, а здесь вроде бы не так складно, зато сильнее воздействует. И несколько его фраз вдруг открыли для меня что-то важное. Это как я учился водить машину. Мне про какой-нибудь нюанс то один рассказывал, то другой. Но я не понимал ничего. А у третьего понял все и сразу. Значит, он таким языком объяснил, который мне доступен».

«Над Давидом Львовичем Боровским, – пишет Юрий Рост, – постоянно летал Гений. Он садился ему на плечо, устраивался на кончике карандаша или поселялся в его макетах, равных которым не было в театральном мире». Рост, как всегда, точен – гений, по определению Ларошфуко, это непрерывность, непрерывная протяженность, непрерывная нить развития какой-то устремленности, идеи, мысли. «Гений, – продолжал Рост, – болел с ним за киевское “Динамо”, посещал его мысли и слетал с языка в неспешных беседах с друзьями и сыном Сашей, к которому Гений тоже проявлял интерес. Иногда он кружил над землей и, набравшись впечатлений и образов, спешил вернуться домой – к Дэвику, у которого нашел комфортное и чистое место пребывания». Дэвиком Рост называет Боровского по праву детской еще дружбы и, признается, «любви, которую испытывал к нему всю жизнь». Они познакомились в послевоенном Киеве во дворе Театра русской драмы, где Давид, растирая и смешивая краски, начинал свой путь к вершинам мировой сценографии. «Он, – говорит Юрий Рост, – был на пять лет старше и намного талантливее нас, чего ни он, ни мы не понимали, когда наблюдали, как взрослый для нас пятнадцатилетний парень красил в цеху театра задники декораций, весело пререкаясь с красноносым столяром по фамилии Смоляр». «Дай мазнуть!» – просили пацаны. Он мягко, по-особенному иронично улыбался и протягивал огромную кисть.

В ответ Юра Рост делился с юных лет обожавшим футбол Давидом «достоверными сведениями» из жизни популярных футболистов той поры – не только киевских, но и московских, – которых хорошо знал благодаря своему папе – актеру, тяжело раненному на фронте, куда он, имея бронь, ушел через пять дней после начала войны, вернувшемуся инвалидом и занимавшемуся после лечения озвучиванием фильмов на Киностудии имени Довженко (режиссер Театра Леси Украинки Владимир Нелли рассказывал Боровскому, – Давид записал это в блокноте, – как чудесно Михаил Аркадьевич Рост пел своим красивым баритоном «Тещу» и старинный напев «Очи черные»). И вел радиорепортажи на украинском языке с проходивших на уютном киевском стадионе «Динамо» матчей чемпионата СССР («Воротар у вiдчайдушному кидку забирае…» – цитировал Юра отца, рассказывая Давиду об игре Алексея Хомича, Анатолия Зубрицкого, Константина Бескова, Михаила Комана…)

Давид Боровский сказал однажды: «Если, говоря о величии гения Александра Сергеевича Пушкина, мы заявляем, что Пушкин – это наше всё, то я с полным правом могу сказать, что Театр имени Леси Украинки – это мое всё. Я не родился в Киеве как человек, но здесь я родился как театральный художник, здесь я прошел серьезную школу жизни. Отсюда мои корни».

Не ради красного словца сказано. Долгие годы камертоном звучала фраза «Давид бы этого не допустил», действительно был его «всем». Он относился к нему как к своей Родине, небезразличной ему. Давид был верен киевскому театру и выделялся этим среди уехавших. «Очень мало таких, как Боровский», – говорил актер Николай Рушковский. Оторвавшихся от театра, но оставшихся ему верными – помимо Боровского только, пожалуй, Кирилл Лавров и Вячеслав Езепов.

В Театре имени Леси Украинки проходило становление Боровского, донельзя волновавшегося в момент появления там первый раз – в четырнадцатилетнем возрасте – с папочкой с ученическими рисунками в руках. Давид, поступив в этом возрасте на работу в декораторский цех, был гораздо старше своих лет – военные и послевоенные годы, ситуация в семье, несомненно, сказались.

В киевском театре, безусловно входившем в 1950—1960-е годы в число лучших театров страны, Давид Боровский встретил «правильных» людей, которые во многом определили его вкусы и пристрастия и стали учителями в профессии. С ним, восемнадцатилетним, в 1952 году уже уважительно – так он себя проявил – говорили и художник Николай Духновский, и режиссер Владимир Нелли, учившийся в той же Первой киевской гимназии и на том же медицинском факультете Киевского университета, что и Михаил Булгаков, и даже мэтр Анатолий Петрицкий, и все на это обращали внимание.

Когда в 2005 году многие деятели культуры России обратились к президенту Украины Виктору Ющенко с открытым письмом, в котором просили разобраться с «наездами» на Театр русской драмы имени Леси Украинки, Давид был в числе подписантов. Вместе с Кириллом Лавровым, Алисой Фрейндлих, Юрием Соломиным, Зинаидой Шарко, Олегом Басилашвили, Элиной Быстрицкой, Александром Калягиным, Галиной Волчек…

Боровский не входил в число сторонников коллективных писем. Это было второе, им подписанное (первое, в начале января 1996 года, – против войны в Чечне – было адресовано Борису Ельцину).

Давид, для которого не только в театре, но и в жизни был один только компас – правда, не мог смириться с грубой попыткой уничтожить театр только за то, что его руководитель Михаил Резникович поддержал на президентских выборах Виктора Януковича. Политические мстители наслали на театр проверку из Генеральной прокуратуры Украины и объявили, что в самое ближайшее время Резникович будет заменен. Письмо из России, стоит заметить, резко смягчило тогда позицию тех, кто решил было устроить в театре кардинальные перемены.

На странице одного из блокнотов Давида за 2001 год наклеен пригласительный билет:

«Уважаемый Давид Львович!

Приглашаем Вас на юбилейный вечер театра. Место 16, 17. Ряд 9. 19 октября 2001 года. Начало в 18 час.

М. Резникович».

Рядом с билетом Давид сделал несколько пометок об актерах: «Коля Рушковский + Белла – хор., Сережа Филимонов – увы, Юра Мажуга – хор., Лариса Кадочникова – хор., Анат. Решетников – хор., Николаева А. Г. – увы, Маля Швидлер – увы, Резникович – хор.».

Навещая – уже из Москвы – Театр Леси Украинки, Давид в разговорах с театральными людьми не раз говорил: «Надо восстановить крылечко». На крылечке этом перед служебным входом стояла лавочка – своего рода клуб для артистов. На ней сидели, разговаривали, шутили, смеялись, покуривали и, случалось, выпивали.

Боровский спроектировал крылечко-памятник. В июле 2004 года он привез в Киев чертеж этого крылечка. Ко дню празднования восьмидесятилетнего юбилея театра его восстановили, а на спинке скамейки вырезали фамилии знаменитых актеров киевского театра: Халатов, Романов, Опалова, Хохлов, Нелли, Стрелкова, Луспекаев, Борисов, Лавров, Белоусов, Соколов, Розин… Памятник артистам.

«Однажды, – вспоминал Давид, – выхожу из театра. Крыльцо пустое. И стоит, глядя на входную дверь, Вертинский. Я оторопел. Столбняк!

А он, Вертинский Александр Николаевич, спрашивает (я оглянулся, сзади никого, стало быть, меня) – Великий Вертинский, – “Не знаете ли, Валя Дуклер есть ли в театре?” Я вмиг разыскал Дуклера. И минут пять спустя Вертинский сидел на лавочке, окруженный артистами. А. Н. рассказывал о своих гастролях по Донбассу, о гостиницах…

Вдруг: тук, тук, тук – девица, стуча шпильками, проходит мимо крыльца… Пауза. Пушкинская улица тихая. Все мужчины проводили (взглядом) удаляющуюся девицу.

И тут Вертинский заговорил о женщинах. Их, мол, нужно выращивать, как лошадей на конных заводах, выращивать породистыхи т. д. …А наши дамы, мол, стирают, варят борщ… “Борщ” произнес так, как мог только Вертинский: мягко грассируя – богщ…»

Атмосферу тогдашнего Киева, не считавшегося в стране театральной провинцией, талантливо, как всегда, передает Юрий Рост:

«Вечером Пушкинская улица оживала… Cвободные от спектаклей актеры киевского Театра русской драмы, оперные певцы, балетные танцовщики выходили потоптать качающиеся тени каштановых листьев и подышать воздухом, который, несмотря на близость к Крещатику, был свеж, пахуч и вязок.

Вот лучший Федя Протасов русской сцены Михаил Федорович Романов, опираясь (разумеется, образа ради) одной рукой на трость, другой на жену, красавицу из немого кино “Праздник святого Йоргена” Марию Павловну Стрелкову, проплывает вниз к бывшей Фундуклеевской. Вот Константин Павлович Хохлов, соратник Станиславского, блистательный Олег Борисов, невероятный Павел Луспекаев…

А на другой, оперной, стороне – Патаржинский, Петрицкий, Гмыря, Литвиненко-Вольгемут…

Пушкинская была не просто улицей, не только остроумным и беспощадным критиком новых спектаклей и актерских работ, она сама была сценой. Там блистали мастерством в живой интриге. И действующим лицом мог стать каждый, кто попадал на покатый ее тротуар, – от суфлера-меломана, которому в будку провели наушники и он, забывшись от счастья, слушал во время спектакля (который вел!) оркестр Бернстайна и дирижировал, насмерть перепугав актеров, ждавших подсказки, до народного артиста или городского сумасшедшего Шаи, торговавшего журналами и переносившего все театральные новости».

Потрясение от исполнения Михаилом Федоровичем Романовым, наделенным природой благородным, колдовским обаянием, роли Протасова в «Живом трупе» сопровождало Давида всю жизнь – для Боровского это стало самым ярким его «…актерским впечатлением. Молодежь театра только и говорила об этой роли, об огромной паузе, которую держал Михаил Романов перед попыткой самоубийства в номере гостиницы.

– Когда Михаил Федорович порой, – рассказывал актер Олег Комаров, – останавливался на углу Пушкинской и Ленина и застывал, о чем-то задумавшись, мы, почтительно проходя мимо, шептались между собой: “Романов держит паузу”…»

Когда Романов, запивая иногда в гостинице, опаздывал к началу спектакля, за ним посылали только Боровского, потому что Михаил Федорович открывал дверь только ему. Давид заговаривал зубы Романову, просил его не подводить театр, брал за руку и вел через площадь на спектакль. Давид оформлял в 1962 году поставленный Михаилом Романовым спектакль «Лес». Романов записал тогда в дневнике: «Талантливый все-таки мальчишка Давид Боровский».

Уже из Москвы Давид просил театр прислать ему фотографию Романова в этой роли. Кира Питоева отправила фото.

«Мне, – вспоминал Давид, – посчастливилось увидеть людей, которые здесь работали. И в большинстве своем все то, что я умею и знаю, – все это благодаря тому, что как творческий человек я формировался в этом театре.

Я в то время вообще не выходил из театра, пропадал там с раннего утра и до позднего вечера. Пал жертвой “волшебной коробочки”, так замечательно описанной Булгаковым в “Театральном романе”. Околдовало ранее неведомое мне пространство с вращающимся полом. В каком еще месте Большого города возникал из темноты цыганский хор с загулявшим Федей Протасовым. С неповторимым романовским: “Это не свобода, а воля!” Поздно ночью шел домой и думал о том, что скорей бы утро, чтобы вернуться в театр опять. У меня никогда не было соблазна поменять театр на что-то другое. Театр – это такая зараза, от которой трудно освободиться. И это – не бегство от реальности. Это, скорее, укрывательство. Театр является укрытием от людей, приходящих в него, как в свой дом, каждое утро. Театр и в самом деле является домом для людей, которые целыми днями в нем живут, копошатся, решают какие-то творческие задачи».

Театр для Давида Боровского стал спасительным местом, где «можно укрыться от Времени. Что бы ни происходило, ты вошел, закрыл за собой дверь служебного входа и… Будто ничего, кроме сцены нет…».

Боровскому, как он считал, повезло с самого начала, потому что здесь, в Русской драме, к концу 40-х годов ХХ века, когда Давид начал работать, была блистательная труппа. Это был оазис талантов. Боровского, помимо декораций, которыми он занимался, привлекли великие личности, влияние которых Давид ощущал на себе каждый день. Любой молодой человек, попав в театр, может заразиться от великих личностей магией театра.

Театр Давид называл смешным, детским, наивным, колдовским миром и говорил: «Если ты, попав в театр, можешь при этом еще что-то делать, то этот мир всегда будет рад твоему умению. При всех самолюбиях, при всех ревностях, в нем всегда есть место каждому, если ты на занятие театром определен природой».

Мастером, у которого учился растиравший попервоначалу краски мальчуган, «пацан», как называл себя и друзей Давид, стал весь Театр. До первого спектакля было еще далеко, долгие восемь лет, а вот с первой афишей, которую доверили делать Давиду, произошла небольшая накладка – в тексте, набранном мелким шрифтом, пропала одна буковка.

Незабываемая актриса Театра Леси Украинки Мальвина Швидлер рассказывала, как однажды она проходила мимо комнаты главного администратора театра и услышала, как тот буквально орал, грубо кого-то распекая. Никогда прежде она такого не слышала и немедленно заглянула в кабинет. Спиной к ней стоял – навытяжку перед администратором с исказившимся от ора лицом – какой-то мальчик. Он был настолько напряжен, что при появлении Мальвины не то что не посмотрел в ее сторону, но даже не шевельнулся.

Швидлер вежливо попросила мальчика выйти и подождать в коридоре. Когда мальчик вышел, администратор вспылил: «Что вы делаете? Вы подрываете мой авторитет!» Швидлер ответила: «Скажите спасибо, что то, что вы сейчас услышите от меня, не услышит этот мальчик».

Мальвина Зиновьевна, надо сказать, обожала ненормативную лексику. Возглавлявший литературную часть театра Борис Курицын вспоминает, что «различные слова она употребляла настолько виртуозно, что звучали они как музыка, как песня, а из песни, как известно, слов не выбросишь». Так что можно только представить, что услышал в свой адрес администратор, когда Швидлер выяснила: проблема всего лишь в том, что мальчик, оформлявший в театре первую свою афишу, допустил какую-то неточность в ее тексте.

«Он сейчас вернется сюда, и ты попросишь у него прощение», – Мальвина Зиновьевна знала, что нравится главному администратору как актриса и как женщина. «Зачем тебе это надо, Маля?» – «Мальчик может сломаться», – ответила Швидлер.

Когда мальчик снова зашел и услышал от администратора: «Извините», – заплакал и тут же выскочил из кабинета. «Так, – вспоминала Мальвина Зиновьевна, – не познакомившись, мы стали друзьями». Этим мальчиком был Дэвик Боровский. Встречаясь с Мальвиной в театральных лабиринтах, он беззвучно здоровался с ней, только улыбаясь глазами.

Когда кто-то из актеров замечал это и спрашивал у нее, кто это, она, смеясь, ответила: «Мое г…но». «Тогда, – говорила Мальвина Зиновьевна, – это слово не считалось вульгарным, скорее ласкательно-расхожим». Она рассказывала, как ее выражение вернулось к ней спустя много лет. В 1972 году она стала заслуженной артисткой УССР. Телефонный звонок. Незнакомый голос с деланой искаженностью протянул: «Я так счастлив». Мальвина Зиновьевна, посчитав, что кому-то пришло в голову испортить ей в день получения звания настроение, грозно пресекла: «Кто это?» И голос, сразу же ставший знакомым, ответил: «Ваше г…но»

Швидлер, для которой Боровский (она была старше его на 15 лет) всегда оставался «Дэвкой», вспоминала, как он, часто бывая у них в гостях, мог часами молчать. Когда умер муж Мальвины, Давид проявил, по ее словам, «невероятное сочувствие, звонил каждый день, хотел помочь в моих мучениях с памятником». «Зная, – рассказывала Мальвина Зиновьевна, – что я, не располагая возможностью, буду ухищряться, предлагал множество вариантов». На одном из них – груде белого мрамора, из которой как будто выкарабкивается женская рука, Швидлер его прервала: “Дэва, я все понимаю. Ты делаешь памятник не Борису Михайловичу, а моему горю. К тому же мрамор – это дорого”. “Груда, – ответил Давид, – будет почти бесплатно. Из отходов Дворца Украины”».

Приезжая в Киев, Давид непременно звонил Мальвине Зиновьевне: «Какой необыкновенный город. Берешь трубку и слышишь голос Мали Швидлер». «Могу только посочувствовать себе, – говорила Мальвина Зиновьевна, – что я не предложила ему встретиться. Не хотела, чтобы он запомнил меня в старости. Даже предположить не могла, что мы больше не увидимся…»

Мальвина Швидлер умерла в Киеве за несколько недель до того, как ей исполнилось бы 92 года.

Искусствовед Кира Питоева, родившаяся в Киеве, выросшая в театральной семье, в которой Давида знали с пятнадцатилетнего возраста и звали «Давидкой», запомнила одно из первых появлений Давида в театре. Он обходил каждый закуток, знакомился, и из находившейся на самой верхотуре «ложи» – электробудки – засмотрелся на проходившую на сцене репетицию какого-то спектакля. С головы Давида слетела шапка и прямиком спланировала на сцену. Все артисты сразу подняли головы и устремили взгляд на электробудку: кто там, чья шапка? Давид смутился и убежал.

Питоева вспоминала, как при ней Давида первый раз назвали «Давидка Боровский». Она знала, конечно, о существовании имени Давид и подумала, что имя и фамилия мальчугана – Давид Каборовский…

Мужем Питоевой спустя годы стал замечательный художник Даниил Лидер, оформивший более 150 спектаклей. Он старше Боровского на 17 лет, но тем не менее называл Давида своим учителем. Однажды в Москве зашел разговор о том, кого из театральных художников пригласить в Прагу, на Квадриенале. Боровский посоветовал: «Пригласите Лидера из Киева». «А что Киев? – ответили ему. – Там болото». «А вы пригласите, увидите». Лидер привез «Ярослава Мудрого», софийские фрески на макете были сделаны энкаустикой. Художник Валерий Левенталь пришел в восторг, увидев макет. «Ну, как вам Киев?» – поинтересовался Давид.

Боровский обладал удивительным свойством – учиться у всех и оставаться при этом самим собой. Учился он ежечасно. Использовал для учебы все, что только можно было использовать. Боровского как-то спросили, не мешает ли ему в его творчестве знание работ других художников, спектаклей. Он ответил: «Мешает. Лучше не знать. Но не знать нельзя».

Не будучи знакомым с установленным академиком Харитоном критерием – «Надо знать в десять раз больше того, что мы делаем», – Давид всегда руководствовался им, еще со времен театрального дебюта в Киеве. Накапливая, впитывая в себя постоянно впечатления от внешнего мира – деревьев («Самое прекрасное, что я видел на земле», – выписал Давид для себя из Олеши), людей, зданий, облаков, малозаметных для других деталей, – Давид этот мир исследовал.

В голове (это об образовании и самообразовании) может быть пусто и при наличии в кармане двух вузовских дипломов и корочки о защите кандидатской диссертации в ящике письменного стола. Давид, поглощая книги (и не только по искусству), впитывал в себя знания из самых разных сфер человеческой деятельности – истории, литературы, философии… И не становился при этом твердолобым объектом догм, давно прописанных выводов, «бесспорных» аргументов, автоматически вдалбливаемых в головы учащихся подавляющим большинством преподавателей.

Готовыми оценками, назначенными считаться истинными, Давид не пользовался. Выставлял их, размышляя над прочитанным, сам, а потом мог, получая дополнительные сведения, корректировать и их.

Боровский, благодаря выстроенной им самим – по наитию – системе самообразования, вырабатывавшей независимость мышления и исключавшей поверхностное ознакомление с мыслями и фактами, преподносившимися посредниками, привыкшими толковать и перетолковывать на свой лад, а чаще всего в соответствии с заданным государственными идеологами усмотрением, сам того на первых порах не ведая, твердо следовал выведенной Леонардо да Винчи формуле: «Кто может идти к источнику, не должен идти к кувшину». «Может» и «не должен» – для Давида Боровского это всегда было очень важным, первостепенным.

Художники эпохи Возрождения – все сначала были подмастерьями. «Не с меня начинается – мною только продолжается…» «Плечи гигантов» – ярчайший пример ставшего привычным и – в какой-то мере – затасканного сравнения – это и про Давида Боровского не в последнюю очередь.

Когда «Короля Лира», поставленного Питером Бруком в 1962 году, лондонский Королевский Шекспировский театр два года спустя привез на гастроли в Москву, Боровский, узнав об этом из газеты, немедленно отправился на вокзал в Киеве, сел в проходящий поезд, приехал в Москву и «протырился» («Как умеют, – рассказывал спустя годы Анатолию Смелянскому, – только провинциалы») в филиал МХАТа на улице Москвина. Затаив дыхание простоял всю постановку между рядами на коленях, опершись на барьер.

«Спектакль Брука, – говорил он потом Анатолию Смелянскому, – совершил переворот в сознании всех наших режиссеров, всего нашего театра… С этого начинается отсчет нового русского театра. Как будто все от чего-то освободились, как будто пелена с глаз сошла. Первые, кто преодолели то, что не мог преодолеть Мейерхольд, это были Сумбаташвили с Леней Хейфецем. Они сделали “Смерть Иоанна Грозного”, использовав всю огромную сцену Театра Советской армии. Это стало возможным только после Брука, когда все увидели великий спектакль.

У Брука пустое пространство было ограничено тремя плоскостями белесо-купоросного цвета. Зеленовато-белесое пространство и три ржавых листа металла. Абсолютная ржавчина. Во-первых, это по цвету было красиво. Легкая зеленца с ржавым металлом. И все персонажи были одеты в коричневую кожу. Очень упрощенный по силуэту, но это был абсолютный Шекспир, вневременной.

И это был XVI век. Красоты фантастической, какая-то игра блестящей и матовой сторон кож производила феноменальное впечатление. И они как-то корреспондировались с этой ржавчиной. Ржавчина по цвету одежды, кожа, которой человек стал прикрываться с давних времен. Вот это просто повернуло мозги. У меня точно».

В 1988 году Давид ни на минуту не выходил из зала Театра на Таганке, где на новой сцене Питер Брук готовился показывать свой «Вишневый сад».

«Брук, – вспоминал Боровский, – говорил тихо и был незаметен. На сцене крутились озабоченные его сотрудники. Обживали незнакомое пространство. Я поймал себя на том, что смотрю только на Брука. Репетиции наладились. Вот раскатали огромный ковер. Мне столько рассказывали о нем. И я о нем читал. И вот он здесь, рядом.

Когда увидел в прогоне финальную сцену – в кресле застывает забытый Фирс (на нем остается луч прожектора, а затем этот свет угасает), – подумал: хорошо бы, если бы лампа прожектора лопнула, взорвалась. Во время представлений случается: зрители (и актеры тоже) вздрагивают от взрывов перегоревших ламп. Вот и представилось: темнота наступила от лопнувшей единственной лампы. Что-то близкое к лопнувшей чеховской струне».

Давиду очень хотелось подойти после репетиций к Бруку, но, как он говорил, «не отважился. Вот прошло уже немало лет. Эта лампа торчит занозой в голове. Жаль, жаль, что не подошел».

Боровский пришел в театр, когда в нем еще оставались «мамонты», но появился и молодняк, московские выпускники. Рядом с начинающими актерами оказался лидер – режиссер Ирина Молостова. Так зарождался «театр в театре». Боровский появился в нужное время и в нужном месте. Ему дали возможность оформить первый спектакль. В те времена по стране шли пятиактные пьесы с антрактами до сорока минут. Не смолкал стук молотков, поскольку полностью меняли декорации. Спектакли заканчивались глубокой ночью. И вдруг художником было предложено почти пустое пространство. «Давид, – говорит Питоева, – почуял веяние времени. Об этом он скромно написал в своей книге: “Придя в театр, застал аромат эпохи 20-х годов”. Своим учителем он называл художника Морица Уманского. Глядя на рисунки Уманского, несложно определить, что перенял у него Боровский. Давид смог стать сценографом, потому что был режиссером пространства».

Кинохудожника Уманского, ушедшего из жизни в те самые дни, когда Давид, заполнив положенную анкету, был зачислен подручным в декорационный цех, Боровский называл главным своим кумиром тех лет.

«Его работы в театре, которые я видел, – говорил Давид, – являлись для меня эталоном. Они отличались от всех других острой формой (для 40-х – немыслимой), смелой изобретательностью и вместе с тем удивительным лиризмом.

Я подражал только ему».

Юный художник-декоратор Боровский помогал – в роли «чернорабочего» – устанавливать декорации для последнего в жизни Уманского спектакля «Все мои сыновья» по Артуру Миллеру. Давид во второй половине 1990-х годов выступил инициатором создания в Киеве монографии о Морице Уманском, подготовил иллюстративный материал и макет.

А первый спектакль…

Ну, вот почему Ирина Молостова, огорченная решением худсовета отклонить макет декорации к постановке пьесы Эдуардо де Филиппо «Ложь на длинных ногах», подготовленный главным художником театра Николаем Духновским, но с решением этим согласившаяся, обратилась именно к Давиду и поинтересовалась, встретившись с ним, нет ли у него каких-либо идей относительно этой пьесы?

Дело в том, что Ирина Александровна, работавшая в Театре имени Леси Украинки после окончания режиссерского факультета ГИТИСа третий год, была, конечно, наслышана, как и многие в театре, о том, что молодой декоратор Давид Боровский, выполнявший в основном малярные работы (он красил декорации), проявляет немалый интерес к сочинительству. Хобби у него такое было: делать макетики к уже идущим спектаклям и спектаклям, готовившимся к выпуску.

Во время гастролей Театра имени Леси Украинки в Москве в 1951 году (именно тогда Константин Павлович Хохлов присмотрел группу выпускников Школы-студии МХАТ, в том числе Олега Борисова, и пригласил их в Киев. – А. Г.) семнадцатилетний Давид пошел в мхатовский музей и увидел там миниатюрные макетики театрального художника Виктора Андреевича Симова, которого Константин Сергеевич Станиславский называл «родоначальником нового типа художников-декораторов» (Симов оформил 51 спектакль МХТ, поступив туда при создании театра).

Макетики Давида потрясли. «В маленьких макетах, – говорил он, – так много очарования. И оно до сих пор сохранилось. В общем, я заразился, маленькое рукоделие меня увлекло. Жили мы в коммуналке, в небольшой комнате, и клеить маленький макет было не только забавно, но и удобно. Я стал еще внимательнее присматриваться к художникам в нашем театре, начал больше понимать, чем один отличается от другого. Думал об этом. И дома в крохотных макетах повторял их работы, ничего не меняя». Умещавшиеся на ладони макетики Давид, не стесняясь, показывал в театре, советовался.

Когда театр принял к постановке пьесу Эдуардо де Филиппо «Ложь на длинных ногах», Давид, как, впрочем, и многие тогда, любивший итальянское кино и едва ли не каждый фильм смотревший по нескольку раз, раздобыл текст пьесы и начал что-то просто так, для себя, делать. Это был первый – свой! – макет в его жизни.

С пьесой Эдуардо де Филиппо Боровский возился дома в свое удовольствие – рисовал, резал, клеил – по одной только причине: она – итальянская. «А в те времена, – рассказывал Давид, – из всех искусств важнейшим было итальянское и французское кино. “Похитители велосипедов” и “Рим в одиннадцать часов”, и “Под небом Сицилии”, и “У стен Малапаги”… Малапага, Малапага! Вспоминать радостно. Вот я и стал придумывать знакомую по кино Италию».

В пьесе в одном доме живут и нищий филателист со своей сестрой, и довольно состоятельный владелец кинотеатра. Вот это соседство и озадачивало Давида. Превратилось для него в главную загадку.

«Да, разумеется, думал я, есть и бедные и нищие в их капитализме, но жить-то они должны в разных местах города! – говорил Боровский. – Но автору этой комедии важно соседство. Условность театра? А как же с неореализмом?

Единственное, в чем был уверен, – в Италии нет наших «коммуналок».

Все было бы проще: бедняга Либеро с сестрой живут в большой многонаселенной квартире, а богатый сосед, синьор Чиголелло, занимает такую же квартиру один.

Попытка представить, что одна маленькая, другая…