Читать онлайн Висячие сады Семирамиды

- Автор: Александр Сирин

- Жанр: Современная русская литература

Все упоминаемые в сборнике учреждения, организации, персонажи носят вымышленный характер. Любые совпадения с реальными учреждениями, организациями и фамилиями людей являются исклю-чительно случайным совпадением.

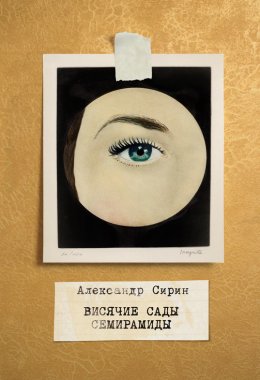

Для создания макета лицевой стороны обложки книги использована картина Рене Магритта L’Oeil vert, ou L’objet («Зеленый глаз, или Предмет»).

© Сирин А., текст, 2024

© Геликон Плюс, оформление, 2024

Предисловие

Сборник Александра Сирина «Висячие сады Семириды» включает шестнадцать произведений различных жанров, которые мы бы определили как рассказ, большой рассказ, повесть («Турандот», «Висячие сады Семириды»), а также текст большого формата, который обозначен автором как post-punk роман. Действительно ли это роман или post-punk роман, а может, повесть или большой рассказ, как однажды по отношению к одному из романов Маканина сыронизировал язвительный Виктор Топоров, судить более маститым критикам, мы же ограничимся рядом небольших суждений и замечаний, сложившихся по прочтении сборника.

Структура произведений сборника в целом архаична: так писали в шестидесятые, семидесятые, но новаторство Сирина видится в другом: через переплетение сюжетных линий рассказов и кочующих персонажей (подобный прием в своем творчестве, к слову, использовали также Уильям Фолкнер и Ингеборг Бахман), которые из одного произведения перетекают в другое (в одних произведениях они являются главными действующими лицами, в других второстепенными, а в некоторых лишь упоминаются) создается единое мозаичное полотно, а не просто набор новелл, оказавшихся по случаю под одной обложкой. Посредством этого переплетения сюжетных линий перед нами предстают представители различных социальных групп и создается панорамная картина общества.

Это мозаичное полотно взаимосвязанных литературных персонажей напоминает известный альбом группы The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Со знаменитым альбомом The Beatles у сборника Александра Сирина имеется композиционное сходство: в альбоме Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band одна музыкальная композиция перетекает в другую. Нечто подобное происходит и в сборнике Сирина: сюжеты новелл перекликаются, в них порой приводятся одни и те же истории, но переданные глазами разных рассказчиков, как в новелле Акутагавы «В чаще».

Кроме того, в post-punk романе «Осквернитель праха» присутствует сцена, в которой огромный хор, включающий российских политических деятелей и медийных персон последних трех десятилетий (в одной из сцен инсталляции в театре Боровлева), поют знаменитую песню Джона Леннона Imagine. Эта сцена с известными персонажами напоминает обложку альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, но у любителей российской рок-музыки возникнет еще одна ассоциация – ассоциация с известной песней Майка Науменко «Уездный город N». Как и в песне Науменко, на каждого персонажа этого шоу приводится личностная характеристика, запечатленная в надписи на футболке, в которой обыгрывается какая-либо известная реплика того или иного персонажа (как в случае с Пугачевой мадам Брошкина) или же дается отсылка на какое-то деяние, связанное с этим персонажем (пенсионная реформа, как в случае с А. Кудриным). Можно предполагать, что если бы не некоторые цензурные ограничения, то круг персонажей этого театрализованного шоу был бы более значительным, но что делать – всегда чем-то приходится жертвовать во имя каких-то более глобальных задач.

Отчасти с панк-культурой произведения Сирина сближает отношение к медийным фигурам массовой культуры. В театре в кругах ада мы видим культовых политиков прошлого и настоящего (английскую королевскую династию и т. д.), российских политиков двадцатого века, бизнесменов, известных российских литераторов современности и деятелей поп-культуры – Абрамовича, Улицкую, Акунина, Пугачеву, Макаревича. Не случайно самое post-punk-ское произведение сборника названо «Осквернитель праха»: здесь Сирин, подобно известной серии Эдуарда Лимонова, не пожалел ни живых, ни мертвых. Возможно, в будущем подобные концептуально цельно выстроенные литературные сборники критики будут характеризовать как post-punk направление.

С Ингеборг Бахман прозу Сирина, помимо некоторых общих особенностей художественного метода (переплетение сюжетных линий новелл посредством кочующих персонажей) сближает еще одна важная деталь: это некая мировоззренческая общность персонажей их произведений. Известный литературный критик Д. Затонский, характеризуя героев произведений Ингеборг Бахман, отмечал, что они, гонимые внутренним беспокойством, бродят по свету в смутной надежде обрести где-нибудь свой дом. И эти жильцы безликих гостиничных комнат (в рассказах Сирина – жильцы коммуналок) лихорадочной деятельностью, точно наркотиками, глушат свое одиночество, свою неприкаянность, зарабатывают деньги, приспосабливаются и пылают гневом, оставаясь пришельцами, чувствуя себя чужими[1]. Все они, пишет Д. Затонский, «напоминают членов некоего ордена, узнающих друг друга не по тайному знаку, а благодаря сходству мыслей, чувств, отвращений и приверженностей; они еще более чужды, чем все прочие жители Запада, этому гремящему, неоновому, рекламному бытию и оттого еще острее ощущают свою противоестественность; и они связаны пусть и невидимыми, но прочными, нерасторжимыми нитями. Это «что-то» – уклад провинции, утраченный, однако не забытый дом, ставший их «духовными» миром»[2]. В определенной мере это можно отнести и к героям произведений Александра Сирина.

Географические координаты населенных пунктов, в которых проживают герои произведений Сирина (за исключением двух рассказов), включают различные точки европейской части России – Петербург, Республику Коми, черноморское побережье, но сюжетная линия большинства произведений связана с городом, в отношении которого в российских СМИ в последние десятилетия употребляют термин «культурная столица». Именно сюда в поисках счастья, в стремлении к карьерному росту из далеких рабочих поселков направляются действующие лица произведений Сирина.

Жизнь в большом мегаполисе ставит перед вчерашними провинциалами нелегкие вопросы: может ли успех в достижении цели оправдывать средства, которые были употреблены для ее реализации, и можно ли достичь финансового благополучия честным трудом или, как писал один экономист, в основе любого богатства лежит преступление; совместимы ли гений и злодейство – всегда ли успешная научная карьера соотносятся с вопросами морали и этики. Каждый из героев Сирина по-своему решает эти вопросы и делает свой нелегкий выбор.

Хронологические рамки событий, описываемых в рассказах сборника, охватывают период со второй половины XIX века (первые годы после окончания Кавказской войны) и до первых двух десятилетий XXI века – от времени правления Александра II до постъельцинского времени современной России. В произведениях Сирина нашли отражение многие сложные исторические перипетии этих полутора веков истории нашей страны: Кавказская война девятнадцатого века, Октябрьский переворот и последующая за ним Гражданская война, ГУЛаг, Великая Отечественная война, хрущевская «оттепель», распад СССР, две чеченские войны и шоковая терапия реформ 1990-х годов. В произведениях Сирина очень много знаковых вещей и деталей, характеризующих ту или иную эпоху: частушки, анекдоты, эстрадные песни и переделки этих песен в городской низовой культуре. Этот фольклорный антураж дает возможность прочувствовать атмосферу посиделок советской интеллигенции в хрущевско-брежневское время – фрондёрские беседы на «скользкие» политические темы, разговоры про искусство – кино, музыку, литературу, сдобренные анекдотами на «на злобу дня» и популярными советскими песнями, переделанными на свой фрондерский лад. Все то, что по словам одного советского писателя называлось «подкусыванием советской власти под одеялом».

Сюжеты некоторых рассказов своими сюрреалистическими поворотами заставляют нас вспомнить произведения Н. В. Гоголя, еще одного писателя, чье творчество также связано с городом на Неве, – Германа Шефа[3] и, конечно, Франца Кафку, в произведениях которого, по замечанию Ю. Трифонова, на первый взгляд, «все достоверно, кроме какого-нибудь одного обстоятельства; того, например, что Замза превратился в насекомое». В post-punk романе «Осквернитель праха» есть также аллюзия на роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», в частности на монолог великого инквизитора, только в произведении Сирина в роли великого инквизитора выступает баптистский проповедник.

Александр Чечулин,литературный критик.

Осквернитель праха

post-punk роман

Сквозь пустоту державной воли,

Когда-то собранной Петром,

Вся нежить хлынула в сей дом

И на зияющем престоле,

Над зыбким мороком болот

Бесовский правит хоровод…

Максимилиан Волошин. «Петроград»(Из цикла «Пути России». Сергею Эфрону)

Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами – кто смоет с нас эту кровь?

Ф. Ницше. «Веселая наука»

«Сколько я помню, этот портрет – портрет председателя уездного реввоенсовета Левина – всегда висел в кабинете моего отца.

С этим портретом связано одно мое детское воспоминание. Как-то утром я спустился со второго этажа, из спальной комнаты, в рабочий кабинет отца. Дверь в кабинет отца была приоткрыта. Я видел спину отца. Он стоял перед портретом Левина, и тут произошло нечто такое, что весьма сильно поразило меня и что никак не связывалось со сложившимся у меня образом моего отца – аскетичного, сдержанного человека. Отец сделал шаг к портрету и вдруг неожиданно произнес: «Будь ты проклят, старик!» и плюнул на портрет. Уже позже, спустя годы, я узнал, что у Левина в большевистском подполье было прозвище «Старик». Возможно, я сделал какое-то движение и отец услышал шум у себя за спиной, а может, он сам почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной, но, резко обернувшись, он сурово посмотрел на меня:

– Подойди ко мне! – сказал он.

Я подошел.

– Ты уже не мальчик, достаточно взрослый и понимаешь, что об этом никто не должен знать. Ты меня понимаешь?! – он окинул меня своим суровым взглядом.

– Понимаю, – кивнул я в ответ. Я был смущен и растерян. Открылась какая-то неведомая мне, скрытая сторона души моего отца.

Но тогда я не решился и побоялся о чем-либо расспрашивать его. Лишь спустя годы, когда я уже учился в Горном институте, в разговоре с отцом я вспомнил этот случай. Собственно, тогда я впервые услышал историю этого портрета, фамилию художника и то, как этот портрет оказался в нашем доме, у моего отца. Потом, приезжая в отпуск на родину, в разговорах с родственниками и знакомыми отца я узнал еще много разных подробностей, связанных с этим портретом и человеком, изображенным на этой картине.

Один местный художник, желая польстить Левину, который в то время возглавлял уездный реввоенсовет, решил написать его портрет. Композиция портрета в чем-то напоминала известную картину Петрова-Водкина, на которой был изображен цареубийца Ленин: Левин сидел за огромным столом, на котором была растянута карта нашей Кубанской области, сверху которой лежал циркуль. По материнской линии Левин происходил из калмыцкого рода, и на этой картине его азиатские черты были как-то отчетливо подчеркнуты, что еще более усиливало сходство картины Петрова-Водкина и портрета Левина кисти нашего местного художника. Возможно, столь резко очерчивая азиатские черты во внешности Левина, художник хотел подчеркнуть дальнюю генеалогическую связь калмыков с великими завоевателями из рода чингизидов. Подобно многим большевистским руководителям разных рангов тех времен, Левин в повседневной жизни предпочитал ходить в военном френче, но художник почему-то решил изобразить его в черкеске. Возможно, художник полагал, что черкеска придает некую мужественность портрету Левина. Но несмотря на различные художественные ухищрения, портрет председателю уездного реввоенсовета решительно не понравился. Рассказывают, что картина столь сильно возмутила нашего диктатора, что он приказал всенародно высечь нашего местного Петрова-Водкина.

На центральной площади выстроили помост и размещенном на нем нем скамейке растянули этого незадачливого портретиста. Молодцеватый парень в красной кумачовой косоворотке, в штанах из пестрядины, заправленных в до блеска начищенные хромовые сапоги, под улюлюканье собравшейся на площади толпы праздных зевак начал старательно разминать розгами спину нашего местного художника-самородка. Рассказывают, что молодцеватый парень, подгоняемый улюлюканьем и свистом толпы, так увлекся, что спина незадачливого портретиста превратилась в сплошное кровавое месиво. Толпе подобные публичные акты весьма нравились.

Вообще надо заметить, что наш уездный председатель реввоенсовета был большой специалист по части различных истязаний. Он, например, возродил древнюю казнь – усаживание на кол. Возрождены были и другие старинные методы истязаний: отсекание конечностей, вырывание ноздрей, а кроме того закоренелым преступникам, подобно тому как коннозаводчики отмечали владельческим тавром своих лошадей, фигурными штемпелями с длинными иглами, по которым ударяли киянкой, наносили слова, указывающее на род преступной деятельности или же только аббревиатуры юридических терминов правонарушений. В рану, образовавшуюся на теле от длинных игл штемпеля, затем втирали черную тушь и в результате на теле человека, уличенного в совершении того или иного преступления, появлялась татуировка, указывающая на вид правонарушения. Мелким карманникам и прочим, совершившим гражданские правонарушения, на лопатке или предплечье ставили татуировку в виде отметок: вор, хулиган и так далее. К наиболее тяжким видам преступлений относилась контрреволюционная деятельность: таким осужденным на лбу ставили клеймо из трех букв КРД.

Ходили слухи, что в тюремных изоляторах существовала еще одна форма казни, когда преступника помещали в емкость с цементным раствором или же просто заживо замуровывали в стену.

Карманников, уличных хулиганов и прочих мелких правонарушителей, не замешанных в контрреволюционной деятельности и попавшихся первый раз, подвергали публичной порке, иногда розгами, а тех, кто уже неоднократно был уличен в подобном противоправном проступке, наказывали нагайкой и ставили клейма.

Народ любил эти публичные казни и многое готов был простить нашему сумасбродному правителю. Для жителей нашего провинциального города эти публичные казни стали тем же, чем для жителей крупных губернских центров являются театры. Конечно, как и в любом приличном уездном городишке, у нас в те самые, заклейменные большевиками царские времена существовал театр, однако он и в лучшие годы не собирал более нескольких десятков энтузиастов. А с приходом большевиков театр и вовсе прекратил свое существование. Местная театральная труппа разбежалась, а здание театра передали большевистскому литературному обществу «Красный молот», где с утра до глубокой ночи доморощенные поэты из далеких станиц читали свои революционные вирши. Но народные массы в большинстве своем оставались безучастными к бодрым революционным рифмам большевистских сказителей. Красочные афиши, развешанные по городу, привлекали не более двух десятков любителей большевистских агиток, как будто над зданием театра висело какое-то проклятие. Иное дело казни: народ валил на них целыми толпами, шли семьями, с малыми детьми, как на какое-то народное гулянье. Специально для оповещения горожан наш председатель реввоенсовета выделил автомобиль, на котором ездил глашатай, через громкоговоритель оповещавший граждан о грядущем событии. Кроме того, по городу накануне этих публичных форм наказания вывешивались яркие плакаты, на которых крупными буквами была написана фамилия осужденного и указывалось какой вид наказания будет применен в отношении того или иного преступника. Если мелких правонарушителей подвергали публичной порке, то наказанием для арестантов, осужденных за контрреволюционную деятельность, была смерть. При этом рядовых контрреволюционеров предпочитали умерщвлять через повешение, в то время как руководителей контрреволюционного подполья или тех, кого к таковым относили, предавали изощренным методам казни: четвертовали или же усаживали на кол. Правда, все эти изощренные методы казней Левин предпочитал проводить не на центральной городской площади, а в окрестных станицах. Рассказывали, что в одном из боев большевики взяли в плен около трех десятков белогвардейцев и все они были посажены на кол на главной станичной площади. Правда, позднее, когда большевики упрочили свою власть и на далеких окраинах, изуверские казни были прекращены и методы физических расправ над преступниками были приведены в соответствие с директивными нормами советских судебных органов. Тем не менее ходили упорные слухи, что в тюремных изоляторах для своих близких соратников наш уездный председатель реввоенсовета продолжал практиковать эти средневековые формы изощренных истязаний.

А что касается той самой злополучной картины нашего местного Петрова-Водкина, то ее судьба оказалась не столь печальной, как судьба ее автора. Поначалу, как мне рассказывал отец, наш диктатор хотел картину уничтожить, но потом передумал – как-никак на картине был изображен его лик – и подарил ее моему отцу.

Мой отец был одним из немногих, кто знал нашего будущего диктатора в те времена, когда тот, будучи еще мальчиком, вместе со своей семьей переехал в наш город.

Его прадед был из мелкопоместных дворян – имел небольшое поместье в Курской губернии. Однако вскоре после известного манифеста царя Александра Второго об освобождении крестьян семья Левина, не сумев приспособиться к новым условиям, разорилась. Так что отец Левина ничего, кроме дворянского титула, не унаследовал от своего прародителя. Правда, он не особенно горевал от потери поместья в Курской губернии – при дележе имущества с его многочисленными родственниками ему едва ли досталось бы приличное состояние. Он к тому времени работал инспектором в землеустроительной комиссии и был женат на дочери зажиточного калмыка, так что жил вполне благополучно.

Семья моего отца, в отличие от Левиных, ни дворянского титула, ни имения не имела. Мои предки относились к мещанскому сословию. Правда, один из наших родственников, двоюродный брат моего деда, Рукавишников, кстати говоря, дальний родственник петербургских купцов Рукавишниковых, сумел выбиться в купеческое сословие – из мещан был переведен в купцы третьей гильдии. Но мой дед, как и все наши далекие пращуры Сирины, не имел каких-либо задатков для занятий торговлей, поэтому вынужден был искать какое-то иное предназначение в гражданской жизни. Он сумел закончить медицинский факультет Киевского университета и работал врачом. И вот в качестве врача он и оказался на черноморском побережье. Это было в ту пору, когда только-только закончилась война с горцами.

На месте нашего города в то время были селение шапсугов и небольшой укрепленный форт русской армии, строительство которого было начато сразу после окончания войны с горцами. Позднее форт Веньяминовка, названный так в честь русского офицера, руководившего строительством укреплений, был преобразован в станицу Веньяминовскую, которая в начале двадцатого века получила статус уездного города. Но все это было позже, а в те времена это было одним из мест, откуда происходило переселение черкесов в Турцию.

Огромные толпы черкесов, узнав, что русский царь собирается переселить их с предгорья на равнины, устремились на берег, к форту Веньяминовка, в поисках рыболовецких баркасов, чтобы переправиться к своим единоверцам в Турцию. По всему побережью были раскиданы шалаши и палатки черкесов, ожидавших лодок и баркасов с турецкой стороны.

Мой дед в качестве врача осматривал эти временные лагеря переселенцев, а также покинутые аулы, чтобы исключить какие-либо инфекционные эпидемии. Я помню, он рассказывал, как приехал в одно такое покинутое черкесское селение. Аул был пуст, с петель сорваны двери, вокруг домов были разбросаны сломанные ставни, битая глиняная посуда горцев. Стоявшая в середине аула мечеть была захламлена, во дворе мечети лежали разбитые дощечки-шамаиль с выписками из Корана. По огромному аулу слонялись толпы расквартированных солдат. Дымились костры, солдаты готовили пищу. Вокруг костров лежала разломанная мебель горцев. Еще недавно здесь кипела жизнь, раздавались шум и визг детворы, крики петухов, блеяние стад овец. Все смолкло. Везде царили разруха и запустение.

А три дня спустя дед поехал на побережье с полковым лекарем. На берегу под ветхими навесами сидели черкесы, ждали, когда какой-нибудь баркас заберет их. Чуть поодаль возле костров сидели солдаты – сторожили, чтобы черкесы не вернулись обратно в горы. Дымились костры, готовилась еда, черкесы – мужчины, женщины, дети с унылыми, отрешенными лицами – сидели и смотрели в синеву моря, где белели паруса рыбацких баркасов. Веселье покинуло их, даже дети с изможденными лицами слились со своими пожилыми родственниками.

Начальствовал над воинской командой молоденький офицер-армянин по фамилии Лорис-Меликов, родственник начальника Дагестанской области Левана Меликова.

Под одним из навесов сидел пожилой седой горец. Он раскачивался, как маятник, и что-то бормотал себе под нос.

– Что он бормочет, молится? – спросил офицер своего толмача.

– Нет, проклинает русского царя. Приказать ему, чтобы он замолчал? – спросил толмач.

– Пусть бормочет свои проклятия. Никому нет дела до слов этого дикаря, пусть бормочет, – ответил офицер.

Тем временем небо затянуло черными тучами, стал накрапывать дождь, который вскоре превратился в ливень. Несколько уже отчаливших рыбацких шхун вновь пристали к берегу.

Офицер подошел к лодкам:

– Почему вернулись?

– Гроза, – ответил один из рыбаков, – на море большие волны, буря. Опасно!

– Отправляйтесь назад! Вам уже все оплачено. Мне приказано в течение двух недель очистить берег.

Рыбаки какое-то время пререкались, а потом под непрерывным ливнем баркасы вновь отчалили от берега.

Спустя десять дней мой дед проходил по этому участку берега, где еще недавно стояли навесы горцев, и увидел на берегу прибитые волной трупы: чьи-то баркасы перевернулись в море, не дойдя до желанного турецкого берега. Ходили слухи, что турецкие перевозчики выбрасывают в море переселенцев.

А через две недели после всех этих событий мой дед оказался в Кбаадэ, где великий князь Михаил Николаевич принимал парад русских войск по случаю окончания Кавказской войны. После парада присутствующих пригласили на торжественный ужин. Деда усадили за стол с каким-то полковым священником и двумя молодыми офицерами. Священник был пьян и раз за разом обращался к сидящим с ним за одним столом офицерам, призывая сказать тост за православную церковь.

– Господа, только не забывайте церковь! В этой победе немалую роль сыграли молитвы нашей матушки-церкви, – лепетал пьяный батюшка, обращаясь к офицерам, – приглашаю всех на молебен по случаю годовщины победы…

А перед глазами моего деда стояли навесы беженцев-черкесов, трупы выброшенных морем на берег горцев… С того времени, как мне говорил дед, он перестал ходить в церковь. Он стал христианином без церкви…

С тем молодым офицером-армянином судьба вновь свела моего деда через пятьдесят лет, в Новороссийске, во время Гражданской войны. Здесь, в Новороссийске, мой дед оказался вместе с отступающими частями белой армии. Здесь же был мой отец, который, как и дед, был медиком. Только в отличие от деда он заканчивал медицинский факультет не в Киеве, а в Москве. В девятнадцатом году он был мобилизован в белую армию и прошел с ней путь от Ростова до Воронежа, а потом вместе с отступающими частями дошел до Екатеринодара, где в одном из полевых госпиталей встретил своего отца, моего деда. И они уже вместе проделали путь до Новороссийска. Уже спустя годы отец рассказал мне про весь ужас отступления добровольческой армии Деникина до Новороссийска: вся дорога была запружена отступающими частями и беженцами. Ходили разные слухи про злодеяния, которые вытворяют большевики в захваченных ими городах и селах, поговаривали, что следом за кавалерией Буденного идут латышские стрелки, которые устраивают массовую резню членам семей участников белого движения, насилуют женщин. И вот, спасаясь от надвигающейся катастрофы, простые обыватели, оставив дома и имущество, захватив с собой лишь необходимые вещи, устремились к морю в надежде, что союзники вывезут их в Турцию или в Крым, где, по слухам, генералу Слащеву удалось на Перекопе остановить красных. В непролазной грязи медленно продвигалась многокилометровая вереница телег и повозок. Стоял нескончаемый гул из разнообразных криков, плача, артиллерийской канонады, которая была слышна от быстро приближающегося фронта. Все было против этих несчастных людей, застрявших в непролазной грязи; сама природа тоже, кажется, за что-то осерчала на них, и с неба, как при потопе во дни Ноя, нескончаемым потоком лился дождь с мокрым снегом. С большим трудом моим деду и отцу удалось найти пристанище в Новороссийске, снять комнату у одного из местных жителей.

Они прожили там около недели, пытаясь пристроиться на какой-нибудь транспорт, но все безрезультатно – толпы людей с остервенением штурмовали корабли, пытаясь протиснуться внутрь транспортов.

В городе царила паника. В отдалении слышалась артиллерийская канонада – корабли английской эскадры обстреливали окрестные горы, где, по слухам, уже находились красные. В порту слышались взрывы. Говорили, что это взрывают боеприпасы, чтобы они не достались красным. Черные клубы дыма поднимались над заливом – в порту жгли цистерны с нефтью. Ходили разные слухи: одни утверждали, что красные уже вышли к станции Гайдук, другие говорили, что шотландские стрелки, которые помогали добровольческой армии оборонять город, отбросили красных.

И вот в один из этих смутных дней во двор дома, в котором размещались мой отец с дедом, зашел молодой поручик добровольческой армии. С ним были высокая, статная, красивая молодая женщина и пожилая супружеская чета – пожилой армянин, одетый в черкеску, и пожилая женщина в черном пальто, укутанная сверху шалью. Офицер обратился к хозяину дома, чтобы тот нашел для них место для ночлега на несколько дней. Хозяин дома поначалу отказывался разместить их, затем, вняв просьбам и угрозам молодого поручика, все-таки согласился. Поскольку свободных мест в доме не было, то пришлось моему отцу с дедом потесниться: в комнате, где они жили, сделали временную перегородку, по одну сторону которой разместились вновь прибывшие постояльцы, по другую – отец с дедом. Офицер все время пропадал в порту, пытаясь найти транспорт, а его родители и жена оставались в доме.

Отец рассказывал, что старый армянин днем сидел на кухне, монотонно раскачивался корпусом и бессмысленно повторял одну и ту же фразу:

– За что?! За что Бог наказал нас?

Раз за разом он повторял эту фразу.

С самого начала встречи с семьей пожилого армянина как вспоминал мой дед, его не покидало чувство, что когда-то он уже встречался с главой этого семейства, но вспомнить, где и при каких обстоятельствах они встречались, он не мог. В конце концов, за плечами деда была длинная жизнь, в которой было много разных встреч и расставаний, и удержать все эти события в голове уже немолодому человеку было не просто. И вот однажды, когда старик армянин все так же сидел на кухне и что-то бессвязно бормотал про себя, в голове у деда как будто что-то щелкнуло: как сквозь затянутое тучами небо выглядывает солнце, перед глазами деда всплыла картина далекого шестьдесят шестого года – в этом бормотавшем бессмысленные фразы старике мой дед узнал того молодого офицера, который занимался депортацией черкесов.

Дед обратился к нему:

– Вы, наверное, меня не помните? Пятьдесят лет назад вы здесь, на побережье, занимались депортацией черкесов. Я тогда был прикомандирован сюда в качестве врача. Помните?

Нет, покачал головой старый армянин, он не мог вспомнить моего деда. Тогда мой дед стал вспоминать разные события того далекого шестьдесят шестого года – вечер в доме генерал-губернатора, рыболовецкие баркасы, которые перевозили черкесов в Турцию, и тут из закоулков памяти этого пожилого армянина вспыли картины событий тех далеких лет: он вспомнил побережье возле форта Веньяминова, сидящих под навесами черкесов, ожидающих рыбацкие баркасы, которые бы переправили их в Турцию.

– А помните старика-черкеса, который одинокий, покинутый всеми сидел под одним из навесов и, так же как вы сейчас, что-то бормотал про себя? Старый черкес в черной грязной бурке, в черной папахе. Помните?

– Да-да, что-то смутное вспоминается. А что говорил этот старый черкес?

– Он проклинал русского царя, – ответил мой дед.

– Проклинал царя, – вслед за дедом задумчиво повторил старый армянин. – Наверное, он имел на это право. Да, имел право.

Помолчав, он вопросительно посмотрел на моего деда и спросил:

– И что же, вы сейчас действительно думаете, что нас постигло проклятие этого старого черкеса?

– Скорее, нас постигло собственное проклятие. Каждая империя несет в самой себе проклятие. Рано или поздно каждой империи, выстроенной на крови и насилии, приходит конец.

Молодой поручик оказался более удачливым, чем мои отец с дедом: через три дня он со своими престарелыми родителями и женой уплыл на английском транспорте в Константинополь. Корабли уплывали по тому же самому маршруту, что и пятьдесят лет назад рыболовные шхуны, перевозившие согнанных со своих земель черкесов…

Огромная толпа народа – несколько сотен, а может, и больше тысячи человек – осталась стоять на пирсе. Они с глубокой тоской и печалью смотрели вслед уходящим кораблям, которые увозили счастливцев от этого страшного берега, где вскоре должны были разыграться кровавые сцены братоубийственной войны. Им оставалось только ждать и надеяться, что судьба в этот раз к ним будет более милостива, что все эти рассказы про зверства красноармейцев и латышских стрелков – всего лишь досужие вымыслы. Но многие предпочитали смерть этой туманной неопределенности своего будущего. Прямо здесь, на пирсе, разворачивались кровавые драмы страшной братоубийственной войны. Несколько раненых офицеров, не сумевшие попасть ни на один транспорт, предпочли прямо здесь, на пирсе, добровольно свести счеты с жизнью, нежели попасть в руки красных. Очевидцы всех событий рассказывали жуткую историю про капитана Дроздовского полка, который пытался пробиться на один из последних транспортов с женой и двумя малолетними детьми – девочками трех и пяти лет. Видя, что нет возможности попасть на транспорт, и слыша приближающуюся к пристани стрельбу, офицер, перекрестившись, поцеловал своих дочек, а затем каждой из них выстрелил в ухо, затем перекрестил жену, поцеловал ее на прощание и так же в ухо выстрелил ей, а последнюю пулю пустил себе в лоб.

Мои дед и отец решили возвращаться в Веньяминовку, где у них было хоть какое-то пристанище – дедовский дом уездного лекаря в прибрежной части города, на берегу реки Паук. Так они остались в России – теперь уже советской.

Отец не любил вспоминать о Гражданской войне, хотя порой мне и удавалось склонить его к воспоминаниям о тех страшных событиях. Он был хорошим рассказчиком, но словоохотливостью не отличался, в моей памяти он остался сосредоточенно-хмурым. Моя тетя Серафима рассказывала, что раньше он был другим, но после смерти своей жены, моей мамы, изменился и стал таким, каким мы его и помнили… Мне в год смерти мамы было три года и её я почти не помню. Она умерла при родах вместе с неродившейся моей сестрой. Потом, когда я подрос и стал интересоваться, почему у других есть мамы, а у меня – нет, отец отвечал, что мама уехала в гости к родственникам, в Италию, в Геную. Я в эту историю в детстве всецело верил, но потом узнал, что она ушла в иной мир, но это была не Италия и не Генуя. Почему отец назвал Геную, не знаю, но в этом названии было что-то поэтическое, и мне хотелось верить, что именно так и обстояло дело…

Сложно сказать, как бы сложилась судьба моего отца, не случись встречи в гимназические годы с нашим будущим диктатором. Они учились в одной гимназии, в одном классе и даже сидели за одной партой. Положение семьи Левиных в ту пору было уже не столь благополучным, как в момент их переезда на кубанскую землю: отец Левина уже не работал в землеустроительной комиссии, а его дед, зажиточный калмык-торговец, разорился. И Левины ничем теперь не выделялись среди простых городских обывателей.

Как рассказывала моя тетя Серафима, отец в гимназические годы был высокий, худой, тощий, а наш будущий диктатор – маленький, нескладный, толстый и над ним, постоянно посмеивались, подшучивали девушки из расположенной по соседству женской гимназии.

По рассказам тети, уже тогда, в детские годы, будущий диктатор отличался изуверскими склонностями. Он ловил лягушек, заталкивал им в задний проход соломинку и начинал надувать их: лягушки превращались в большой пузырь и лопались, как резиновые шарики. Он ловил кошек, привязывал к их хвостам просмоленную паклю, зажигал ее: кошки с визгом уносились прочь… Он собрал вокруг себя ватагу таких же изуверов, они ходили к мучным складам, где было много крыс. Из железных прутьев они сделали себе дротики и ими отстреливали крыс. Маленький, толстый, нескладный, он ненавидел окружающих. Он разыгрывал из себя законченного психа, бесшабашного, чуть что хватался за нож или отточенный напильник.

К тринадцати годам он уже был законченным головорезом. Он сошелся с самыми отпетыми абреками из горских аулов. Его дикие выходки стали притчей во языцех. И его внешний вид соответствовал разудалому образу горского разбойника: подобно самому последнему оборванцу, он ходил в каком-то рваном бешмете.

С ним остерегались связываться не только его одноклассники, но и ребята из старших классов и даже взрослые. Но девушки по-прежнему относились к нему с презрением. Его дикие выходки совершенно не прибавляли к нему симпатии, а скорее наоборот. Как рассказывала тетя, в свои гимназические годы он встречался с какой-то угрюмой, мужеподобной, угловатой девушкой, дочерью одного из деповских рабочих. В четырнадцать лет он исчез, о нем ходили разные слухи – одни рассказывали, что он как будто бы сколотил вокруг себя шайку головорезов, с которыми они орудуют возле Военно-Грузинской дороги, грабят проходящих там путников, другие же утверждали, что он уже давно схвачен за какую-то провинность и теперь сидит где-то далеко в Сибири на каторге… О нем стали забывать, но в лихолетье Гражданской войны он вновь появился – появился в составе одного из красноармейских отрядов. Со времен гимназиии прошло около пятнадцати лет, но оказалось, что он не перестал помнить о своих детских обидах. Уже в первые дни пребывания большевиков в городе прошел слух, что его поставили председателем реввоенсовета, вскоре это слух подтвердился, и по городу были развешаны первые приказы председателя реввоенсовета за подписью Левина. И вот здесь он решил напомнить о себе своим сверстницам – девушкам из женской гимназии. Он дал особое поручение местным чекистам, чтобы те разыскали и доставили к нему девушек из женской гимназии. Жизнь разбросала их по разным городам и станицам, но многих из них все-таки нашли.

Их привели в дом купца Добровольского, в котором обитал наш новый диктатор. Его сверстницы, девушки из женской гимназии, слышали, какую головокружительную карьеру сделал он у большевиков. В городе ходили различные слухи о его зверствах. Рассказывали, что отряд красных, которым он командовал, долго не мог выбить белых, окопавшихся в одной кубанской станице. Тогда он пригнал к позициям белых жителей из соседней станицы – женщин, детей – и погнал их впереди красноармейских цепей. Белые, увидев цепи из мирных жителей, снялись с позиции и отступили. Рассказывали, что всех жителей той станицы, возле которой проходили бои, он приказал казнить. Мужчин посадили на кол, а женщины были изнасилованы и порублены шашками. Возможно, это были лишь слухи, но большинством горожан их реальность не подвергалась сомнениям.

И вот этих молодых женщин, величавых дам из респектабельных семей, его сверстниц из женской гимназии привели в дом купца Добровольского, в котором теперь располагался реввоенсовет. Они были в страхе, не зная, для чего их привели.

И тут появился он: с годами еще более располневший, в военном френче, в высоких хромовых сапогах.

– Вы помните меня? – обратился он к ним. – Мы ведь с вами почти что одноклассники: вы учились в женской гимназии, а я по соседству – в мужской. Помните?

Женщины подобострастно закивали головами, у многих из них мелькнула мысль, что, возможно, все, что рассказывали про диктатора, неправда и эта встреча всего-навсего сентиментальная вспышка человека, чья юность прошла в этом городе вместе с ними. Но вскоре они были разочарованы.

– Я каждый день, утром и вечером, проходил мимо вашей гимназии. Многих из вас я помню по тем годам. Я проходил мимо вас, а вы презрительным взглядом окидывали меня. Для вас я был человек из обедневшей семьи, не имеющий ни гроша за душой, к тому же внешне неприглядный, а вокруг ходило столько красивых хлыщей с утонченными бабьими физиономиями, физиономиями педерастов. И им вы с легкостью отдавались, с ними вы проводили свои вечера, и вот вы теперь здесь, передо мною, гордые гимназические красавицы, – прохаживаясь вдоль стоявших в ряд сверстниц из женской гимназии, говорил он, – и сейчас любая из вас готова отдаться мне, исполнить любую мою сексуальную прихоть, лишь бы сохранили жизнь вам и вашим близким. А может, я ошибаюсь, – диктатор посмотрел на них, – может быть, вы такие же гордые и неприступные, как в те гимназические годы? Что ж, проведем эксперимент.

Он прошелся вдоль женщин вначале в одну сторону, потом в другую.

– Видите моих солдат, – после паузы сказал он, кивая на стоящих в конце зала красноармейцев.

Взоры женщин последовали вслед за рукой диктатора, и на миг перед ними промелькнули физиономии бородатых, угрюмых красноармейцев.

– Они, в отличие от вас, – продолжил диктатор, – не учились в гимназиях. Ими движут простые животные инстинкты. Им нужны еда, выпивка и женщины. Много красивых женщин, таких как вы. Не будь меня здесь, они бы с удовольствием распластали вас, полакомились, порезвились над вами, особенно сейчас, когда в течение нескольких недель изнурительных боев с белыми они не имели рядом женского тела. Так вот, – после паузы сказал диктатор, – сейчас мы проведем следующий эксперимент. По моему приказу вы будете скидывать с себя одежду, так чтобы ничего на вас не осталось. Та, которая воспротивится моему приказу будет отдана моим красноармейцам, равно как и той, которая медленней всех будет скидывать одежду, придется ублажать моих солдат. Итак, – он окинул взглядом женщин, – начали!

И эти дамы из респектабельных семей, гордые и величественные светские львицы, суетливо, нервно начали сдергивать с себя одежду: на пол полетели чулки, блузки, нижние юбки… Никто не хотел быть последней, каждая норовила обогнать соседку. А диктатор между тем прогуливался вдоль строя, презрительно оглядывая раздевающихся женщин – тех, кто когда-то презирал и ненавидел его.

Он ходил взад-вперед; на пол летели блузки, трусы… Одна за другой женщины освобождались от одежды и стояли перед похотливыми и алчными взорами солдат. Те аппетитно разглядывали их белоснежные тела. Наконец последняя из них скинула с себя остатки одежды.

И они стояли в ряд, как солдаты в строю, обнаженные, их ухоженные тела белели в этой большой комнате перед похотливыми взорами солдат. Их руки были вытянуты вдоль туловища, они даже не пытались прикрыть руками срамные места. В их глазах были страх и ужас.

– Так, – прервал длительную паузу диктатор, – теперь надо определить, кто у нас был менее расторопным, кто будет ублажать моих солдат. Ты? – диктатор остановился перед одной из них.

– Нет, я была второй, – запинаясь, проговорила она.

– А может, ты? – остановился он перед другой.

– Нет, нет…

Так он проходил мимо строя, останавливаясь перед каждой, пока кто-то не указал на одну из стоящих.

– Берите! – кивнул он солдатам.

Солдаты потащили женщину. Ее разложили так, как опытные мясники раскладывают тушу перед разделкой.

Та кричала, верещала:

– Помилуйте!!! Умоляю!!!

– Прямо здесь! – сказал диктатор.

Солдаты растянули ее на полу, и в присутствии здесь стоящих женщин один из солдат стал скидывать порты.

Женщина, которую двое держали за руки, всхлипывала и бормотала:

– Умоляю, отпустите…

В тот самый момент, когда солдат готов был уже удовлетворить свое похотливое вожделение, диктатор его остановил:

– Стоп-стоп! Так и быть, мы ее отпустим. А тебе, – обратился он к солдату, – мы найдем другую женщину, из нашей рабоче-крестьянской среды.

Наступила зловещая тишина.

– Знаете, – сказал диктатор, – я вас раньше ненавидел – гордых, спесивых, а теперь презираю. Вот вы стоите передо мной голые, обнаженные, даже не пытаясь прикрыть свои срамные места. Как самые последние продажные шлюхи. Нет, вы даже хуже этих самых продажных шлюх. Я бы хоть немного зауважал вас, если бы среди вас нашлась хотя бы одна, которая бы отказалась раздеваться, и еще больше бы зауважал, если бы нашлась такая, кто с ножом или с чем-то таким кинулась на меня, но, увы, среди вас таких не оказалось… Я мог бы сейчас всех вас отдать своим солдатам, и они бы с наслаждением потешались бы над вами, но это было бы слишком легким наказанием. Я отпущу вас, и вы голые, обнаженные пойдете через весь город к своим домам мимо тех, кого вы называли чернью, кого вы презирали за их безграмотность, мимо тех, кто убирал ваши дома, стирал ваши буржуазные тряпки. А потом вы сами будете ненавидеть себя за свою трусость, будете проклинать день, когда появились на свет. Ночами будете плакать и клясть свою судьбу, завидовать выкидышам.

Диктатор отошел к окну и какое-то время смотрел в сторону базарной площади. Для стоящих здесь голых женщин эти несколько минут показались целой вечностью. Но вот он повернулся, обвел взглядом толпу женщин и сказал:

– А теперь все вы марш на улицу, вот в таком виде, голые, без одежды! Голые, без одежды, пройдете через весь город, до своих домов! Можете взять с собою свои буржуазные тряпки, но если кто-нибудь из вас решится что-нибудь накинуть на себя и хоть как-то прикрыть свои срамные места, того я отдам красноармейцам!

Женщины, поспешно схватив лежавшие одежды и поспешно стянув их в узлы, всей толпой вывалились на улицу. А там, на площади, их ждала толпа зевак, которых специально привели с городского базара. Женщины лузгали семечки, мужчины курили самокрутки. Им сказали, что они смогут увидеть голых буржуйских жен. И они с улюлюканьем и свистом провожали их до самых домов.

Слушая рассказ тети, я испытывал омерзение и отвращение к диктатору и жалел, что среди этих женщин не нашлось нашей местной Фани Каплан, которая подошла бы и плюнула в лицо диктатору или, еще лучше, ткнула бы заколкой ему в глаза.

А спустя два дня к диктатору пригласили моего отца. Отец рассказывал, что на пороге дома появились двое в кожанках.

– Одевайся! – сказали они отцу.

В те времена не принято было задавать вопросы «куда», «зачем». Отец думал, что ведут его в ЧК, а привели в дом купца Добровольского, в котором теперь располагался уездный реввоенсовет.

Там в это время разбиралось дело провинившихся железнодорожников: из-за поломок паровозов произошла задержка с отправкой красноармейцев на фронт против десанта Улугая[4] и железнодорожников обвинили в саботаже.

Их выстроили в коридоре и перед ними прохаживался высокий худощавый чекист. Он остановился перед старым машинистом:

– Так почему не были отправлены составы с красноармейцами?

– Не было паровозов.

– И что, положение было непоправимое, а?

– Мы работали всю ночь, но не успели починить паровозы, – ответил старый машинист.

– А почему вы не обратились к военному коменданту? – спросил чекист. – Он бы дал вам пару бригад из солдат и рабочих.

– Мы люди маленькие, эти вопросы решает начальник депо, мы не в свои дела не суемся. – ответил старый машинист.

– Значит, мы люди маленькие, не в свои дела не суемся? – проговорил высокий чекист. – А сейчас такое время, что нет своих и чужих дел, нет маленьких людей. Кто начальник депо? – спросил чекист.

– Я, – ответил плотный, грузный, седой мужчина.

– А почему не обратились к военному коменданту? – спросил чекист.

– Я полагал, что сами справимся, а потом я думал, что у военного коменданта и без нас забот хватает. – ответил начальник депо.

– Я ему предлагал обратиться, но он отказался, – сказал стоящий рядом молодой человек.

Начальник депо лишь метнул на него презрительный взгляд.

– А ты кто? – спросил чекист.

– Я помощник начальника депо, – ответил тот.

– С этой минуты ты начальник депо, а вот этих, – чекист кивнул на старого машиниста и начальника депо, – расстрелять!

Один из стоящих рядом красноармейцев вытащил револьвер, подошел к начальнику депо и в упор выстрелил тому в голову. Тело последнего качнулось, и он упал. Затем то же самое солдат проделал со старым машинистом. Красноармейцы поволокли к выходу трупы расстрелянных железнодорожников. Кровавый след тянулся по паркету.

Мой отец с двумя сопровождающими прошел мимо трупов по длинному коридору в кабинет диктатора.

Они не виделись давно, но отец узнал его.

Диктатор встал, подошел к отцу.

– Здравствуй Иннокентий, – он протянул отцу руку, – давно не виделись. Наверное, и не догадываешься, зачем тебя привели. Ты ведь, кажется, служил у Деникина? За это я имею полное право расстрелять тебя как контру. Такое сейчас время. Как там нас учили на уроках богословия: кто не с нами, тот против нас. Может, я так бы поступил, если бы не сидел когда-то с тобой за одной партой. Ты, поди-ка, и не вспоминал меня, а вот я тебя не забывал. Твой аккуратненький бисерный почерк, твою прилежность и пунктуальность. Вот решил сделать тебя своим секретарем, а то с прежним все время какие-то огрехи случались. Пришлось его расстрелять. Если и ты допустишь какую-то оплошность, то и тебя придется расстрелять, но я очень надеюсь, что ты будешь аккуратен и прилежен. Ведь мы с тобой как-никак одноклассники, – диктатор похлопал моего отца по плечу.

Так мой отец стал секретарем у Левина, своего бывшего одноклассника, в ту пору председателя уездного реввоенсовета. И пошли канцелярские будни: ночные заседания, приказы, отчеты.

Благодаря своей новой должности отец смог переселиться в дом купца Рукавишникова, нашего далекого родственника. Рукавишниковы в ту пору уже не жили в нашем городе: их многочисленное семейство вместе с отступающими частями белой армии перебралось в Крым, оттуда в Константинополь, а потом уже во Францию. Какое-то время дом пустовал, а потом его занял начальник комендантской роты.

Историю про заселение в дом купца Рукавишникова отец мне рассказал, когда я учился в Горном институте. Спустя месяц работы секретарем в реввоенсовете его вызвал Левин. Отец вначале подумал, что сейчас он даст какое-то новое поручение, но тот неожиданно спросил, в каких условиях живет мой отец.

– Ты по-прежнему живешь в своей старой хибарке на берегу реки Паук? – спросил Левин.

– Да, по-прежнему там, – ответил отец.

– Не подобает секретарю председателя реввоенсовета ютиться в старой хибаре, – сказал Левин. – Надо будет для тебя подобрать подходящее жилье, да и охрану к тебе нужно приставить, какого-нибудь солдатика. Ты все-таки имеешь дело с документами государственной важности.

Мой отец не относился к числу хитроумных прагматиков, но здесь он себя повел именно так – как ловкий прагматик.

– Если можно, я бы устроился жить в доме купца Рукавишникова. Дом очень уютный для работы, к тому же Рукавишниковы приходятся нам дальними родственниками.

Левин внимательно посмотрел на моего отца. Первая мысль, которая промелькнула в голове отца в этот момент, что он зря сболтнул про родственную связь с Рукавишниковыми, что сейчас разговор может принять совершенно иной оборот. Но Левин довольно миролюбиво отреагировал на слова отца.

– А ты не так уж и прост, Иннокентий! А кто сейчас занимает дом твоего бывшего родственника? – спросил Левин.

– Начальник комендантской роты, – ответил отец.

– Ну, для начальника комендантской роты, я думаю, мы подыщем другое жилье.

Спустя неделю отец и мой дед со своим нехитрым скарбом переселились в дом Рукавишникова.

Этот дом имел определенное сходство с усадьбой Рукавишниковых в селе Рождествено в Петербургской губернии, но это сходство больше было связано с ландшафтом. Дом, как и усадьба в Рождествено, стоял на пригорке на берегу реки Паук, и когда весной река широко разливалась, в месте разлива, у излучины реки, на какое-то время появлялось что-то вроде запруды. А по своей архитектуре дом, скорее всего, напоминал севернорусские двухэтажные дома зажиточных крестьян.

Переселение моего отца и деда в дом Рукавишниковых случилось незадолго до знаменитого процесса об изъятии из православных церквей культовых предметов, изготовленных из драгметаллов. Вся многочисленная переписка с Москвой и местными советскими органами лежала на моем отце. Отец несколько раз рассказывал об этом, начиная с того самого первого заседания, когда Левин перед собравшимися из различных станиц уезда партийными руководителями прочитал директиву ЦК. Именно мой отец стенографировал все эти заседания, связанные с директивой об изъятии церковных ценностей.

– Из Москвы пришла директива, согласно которой мы должны изъять все находящиеся в церквях ценности, – открывая заседание, сказал Левин.

– Правильная директива! Давно пора этих попов искоренить! – загалдели присутствующие партработники.

– Дело на самом деле не очень простое. Гражданская война закончилась, и вот так открыто уничтожать попов как класс, как социальную прослойку в нынешних условиях может вызвать бурную реакцию у мирового сообщества, – заметил Левин.

– Товарищ Левин, а что нам до этого мирового сообщества, до этих капиталистов и буржуев?! Скоро и там, в этих буржуйских странах, рабочий класс возьмет власть в свои руки! – крикнул один из присутствующих.

– Видите ли, товарищи, – ответил Левин, – мировая революция, о которой в своих выступлениях говорит товарищ Троцкий, дело не одного дня. Для начала нам самим нужно встать на ноги, чтобы иметь возможность оказать помощь своим братьям по оружию в других странах. И в нынешней ситуации руководство нашей страны решило пока что воздержаться от открытой конфронтации с буржуазными странами. Нам нужно поднять экономику страны, преодолеть страшную разруху Гражданской войны и в максимально быстрые сроки организовать помощь голодающим Поволжья. Вот для этого и нужны церковные ценности, но все нужно провести тихо, без лишнего шума. В этой директиве ЦК, подготовленной товарищем Лениным, все и описано, весь процесс этого дела и как мы должны поступать. В течение месяца газеты на местах должны ругать местные советские органы за бездействие, за то, что, в то время как люди умирают от голода, церковники проводят сытую жизнь, что церкви ломятся от золота. При этом важно, подчеркивает Владимир Ильич, чтобы антирелигиозная пропаганда ограничилась личностями отдельных гнусных попиков и пока бы не затрагивала каких-то основ религиозного мировоззрения. Сейчас народ, подчеркивает Владимир Ильич, еще не готов к подобной фронтальной атеистической пропаганде, а лет через пятнадцать они сами будут срывать кресты с куполов храмов. Мы их потихоньку подведем к этому, а сейчас важно сосредоточиться пока что на частных религиозных деталях. Чернить в прессе пока следует исключительно церковников, а попутно нужно из их среды подбирать коллаборационистов, готовых сотрудничать с советской властью, тех, кто изнутри будет подрывать эту церковную организацию.

Кроме того, следует устроить пару провокаций. Проконвоируем в одну из наших местных церквей арестантов, которых мы заблаговременно переоденем в чекистов, и там, в здании церкви, устроим перестрелку: пристрелим этих переодетых в форму чекистов арестантов. Начальник местного Губчека должен дать невнятное интервью: дескать, дело сложное, будем разбираться и так далее. А местные газеты должны яростно критиковать местные советские органы, в том числе и за якобы проявленную нерешительность местных чекистов. Тем временем мы должны составить списки вещей, подлежащих экспроприации по каждой церкви, и список священников, всех этих фанатично настроенных, которых мы должны в день Х уничтожить.

В день Х я выступлю с обращением в газете, что в ответ на многочисленные письма трудящихся реввоенсовет Веньяминовского уезда решил применить самые радикальные меры в отношении церковников и прочих контрреволюционеров. И вот в этот день Х мы им устроим Варфоломеевскую ночь… У них еще долго будет стоять звон в ушах от наших репрессий. И все должно быть проведено быстро и самым решительным образом. Как говорил один политический писатель, «репрессии должны проводиться жесточайшим образом и в кратчайшие сроки, ибо длительных репрессий народ, как правило, не выдерживает». Руководство всей этой операцией товарищ Ленин возложил лично на товарища Льва Троцкого. Остальные, знаете, слишком мягкотелые. Я думаю, что мы не подведем товарища Троцкого.

Отец мне рассказывал о тех страшных днях коммунистической Варфоломеевской ночи. Впрочем, сейчас об этом уже написано очень много…

Спустя некоторое время после тех ужасных и страшных событий Левин заболел: у него случился левосторонний паралич, а ему в ту пору было всего тридцать пять лет. К тому времени уездный реввоенсовет был преобразован в уездный Центральный исполнительный комитет, и председателем ЦИК стал бывший телохранитель Левина – Воронок. Он был из курских крестьян, дворовых крестьян семьи Левина, а потом, когда семья Левиных переехала к нам в город, они взяли Воронка, тогда еще мальчонку, к себе в дом в качестве прислуги.

Мой отец рассказывал, что назначение Воронка председателем уездного ЦИК вызвало страшную ярость у больного Левина.

– Это православный Бог меня наказал! – сидя на кровати в одной ночной сорочке в неистовстве кричал Левин. – Я разрушил его храмы, а он меня поверг в унижение: теперь мой бывший слуга, неграмотный мужик, руководит мною! Мы взяли власть, а теперь она достается этому тупому, безмозглому мужику!

В один из дней Левин отправил моего отца с письмом в секретариат уездного ЦИК, чтобы собрать экстренное заседание Совета.

Машину, в которой ехал мой отец, остановили на Круглой площади, недалеко от дома купца Добровольского, бывшего здания реввоенсовета, в котором теперь располагался уездный ЦИК. Два чекиста пересадили моего отца в другую машину и увезли в дом купца Суханова, в котором располагалось местное ЧК.

Его повели к Воронку. До этого моему отцу уже не раз приходилось встречаться с Воронком, но раньше, как мне рассказывал отец, этот угловатый, угрюмый мужик не произвел на него какого-то впечатления. А теперь перед ним сидел совсем другой человек. Во всем его облике выступало что-то звериное: высокий, сутулый, с длинными, могучими волосатыми руками, мощными надбровными дугами он был похож на гориллу. Скуластое лицо, глубоко посаженные маленькие глаза пепельно-серого цвета, волосатая грудь, видневшаяся из-под распахнутой рубашки, еще более усиливали это сравнение. От него исходила какая-то зловещая звериная мощь и энергия.

Какую-то минуту Воронок своими звериными глазами ощупывал моего отца, а потом, слегка наклонившись над столом, спросил его:

– Ты работаешь у хозяина секретарем?

Левина Воронок по-прежнему называл хозяином.

– Да, – ответил мой отец.

– Ты все записываешь, что он говорит? – спросил Воронок.

– Нет, только то, что он просит.

– Итак, все, что ты записываешь у него, в первую очередь должен видеть я. Если какая-нибудь бумажка пройдет мимо меня, я тебя зарежу.

Лицо Воронка при этом оставалось все таким же эмоционально выхолощенным: никакой мимики, никаких жестов. Его глаза пепельно-серого цвета, напоминающие затянутое серой хмарью осеннее небо, немигающе, как будто просвечивая рентгеном внутренние органы, смотрели на отца. Отец рассказывал, что тогда, в кабинете Воронка, его охватил леденящий ужас: он вдруг вспомнил расстрелянных железнодорожников и того высокого худого чекиста, в котором он узнал Воронка. Именно тогда, говорил отец, он почувствовал, что тот, кто сидит перед ним, не человек, а существо иного рода, некий примат, стоящий на ступеньке эволюции между человеком и животным миром. В Левине при всей его злобности и жестокости иногда просыпалось нечто человеческое, и его жестокость и злоба также имели человеческую природу: озлобленность на людей и на жизнь, вследствие тяжелых детских переживаний.

Воронок начисто был лишен человеческого: это была какая-то смесь патологической эволюции человекообразного существа – смесь всего худшего, что есть в человеке и в животном… Физически он был очень сильным, и это была дикая, природная сила.

Здесь, в кабинете, отец передал Воронку письмо больного диктатора Левина.

Ночью Воронок приказал собрать всех членов уездного Центрального исполнительного комитета. Их привезли глубоко за полночь, заспанных, испуганных этим неожиданным вызовом.

– Хозяин прислал письмо, – оглядев усевшихся вдоль длинного стола членов ЦИК, сказал Воронок. – Прочитай! – кивнул он моему отцу.

Отец, оглядев публику, начал читать письмо Левина:

– «Тревога и опасение за будущее нашего края заставили меня обратиться в Совет с просьбой о созыве внеочередного, чрезвычайного заседания Центрального комитета. По состоянию здоровья я вынужден был отойти от дел. В мое отсутствие членами Центрального исполнительного комитета временно исполняющим обязанности председателя был назначен товарищ Воронок. Для многих членов Совета такое решение казалось закономерным, ведь многие годы товарищ Воронок был рядом со мной. Узнав об этом решении Совета, я был просто потрясен. Воронок совершенно не способен к руководящей работе, тем более на такой ответственной работе, как руководство большим уездом. Партийная принадлежность Воронка не соответствует его убеждениям. Воронок не марксист и за свою жизнь не прочитал ни одной книги, так как в силу своей неграмотности не в силах был это сделать. В силу своего низкого культурного развития он представляется опасным на руководящей должности, поскольку совершенно не способен анализировать свои поступки и дать им объективную оценку. Товарищ Воронок хорош только для выполнения мелких поручений, именно в таковом качестве его и следует использовать и ни в коей мере не допускать до руководящей должности.

Подпись: товарищ Левин».

– Что скажете, уважаемые? – оглядев присутствующих, спросил Воронок. Он спрашивал так, как будто речь в письме шла не о нем, а о ком-то другом.

– У нас других кандидатур нет.

– Мы полагаем, вы справитесь.

– Так и напишите хозяину, что Совет единогласно принял решение утвердить меня первым секретарем. – продиктовал он секретарю.

Спустя десятилетия журналисты и историки, рассказывающие про это заседание, в один голос будут утверждать, что члены уездного ЦИК, оставив Воронка председателем, несмотря на суровое письмо Левина, преследовали свои цели: каждый клан, пользуясь малограмотностью Воронка, собирался сделать его игрушкой в своих руках.

В действительности ни о какой далеко идущей стратегии членов Совета говорить не приходилось. По словам моего отца, всех членов Совета, этих непримиримых борцов с «контрой», в этот момент охватил смертельный, животный страх. В последующем историки много писали о культе личности Воронка, но и здесь они ошибались.

Он был лишен обычных человеческих чувств: в нем отсутствовали чувства жалости и страха. Он не понимал, что такое слава, тщеславие. Все эти висящие на центральных улицах огромные портреты Воронка, хвалебные речи в его адрес, которые произносились на разных заседаниях, оставляли его равнодушным.

Мой отец рассказывал, что его поразила одна картина – сцена, как Воронок ел. Он просто заталкивал в рот пищу, безвкусно ее жевал и механически проглатывал. Он был похож на какую-то машину, которая перемалывает уголь и заталкивает его дальше по транспортеру. Пища жевалась без эмоций, без чувств, сгорая в его нутре, как уголь в топке паровоза.

Так же он относился к женщинам, которых приводили к нему, чтобы он удовлетворял свои звериные инстинкты – сбрасывал время от времени возникающий в его организме физиологический дискомфорт. Это была самая разношерстная публика – студентки училища искусств, балерины из местного театра. Подробные воспоминания об этих событиях оставила актриса Лилия Костина, которая в далекие тридцатые годы также была жертвой сексуальных развлечений Воронка. Отбором женщин занимался начальник охраны. Он же посылал за этими женщинами машину и потом, когда их привозили к Воронку, проводил с ними краткий инструктаж.

– Раздевайтесь! Постарайтесь, чтобы ему понравилось.

Они раздевались. Потом появлялся Воронок. С женщинами он обращался так, как обращаются с собаками – никаких ласковых слов, никаких комплиментов, лишь следовали короткие приказы:

– Ложись на спину, раздвинь ноги… Встань на четвереньки!

И больше никаких звуков. Совершал механические движения; освободившись от физического томления, молча, без всяких благодарностей уходил.

Затем приходил охранник и выпроваживал гостью. Он никогда не интересовался о той или иной побывавшей у него женщине. Для него они были как тарелки, с которых поглощалась пища. В определенные дни к нему приводили женщин, он справлял свою физиологическую нужду и забывал о них.

Его охрана состояла из близких родственников и односельчан из той далекой курской деревни, которой когда-то владели Левины. Они почитали Воронка, преклонялись перед ним, называли его дядей. Они относились к нему так, как в стае волков относятся к вожаку. По любому его приказу они готовы были кинуться на противника и вцепиться ему в горло.

По рассказам отца, уровень Воронка так и остался на уровне ученика начальных классов церковно-приходской школы: он с трудом читал, угловато, коряво писал. В его кабинете не было книг. Он был чужд искусства, литературы, живописи, кино…

Его единственным увлечением было оружие. Во дворе дома, когда-то принадлежавшего полковнику Пиленко, где после войны проживал Воронок, стояли мишени, и он часами стрелял по ним, упражнялся в меткости. Но его главной страстью было холодное оружие. Он высматривал в музеях собрания холодного оружия, а потом отбирал из этих коллекций полюбившиеся клинки, мечи, сабли. По рассказам отца, он, голый по пояс, выходил во двор и, издавая какие-то звериные вопли, саблей рубил ветки стоявших в парке деревьев. Это было его любимое занятие.

Он был зверь, и его отношения с людьми тоже были звериными; такими же звериными были его отношения с бывшим хозяином – Левиным: как между хозяином и собакой. Именно так, как ведет себя собака по отношению к умершему хозяину, он вел себя на похоронах Левина. Бывшие партийцы говорили речи.

Мой отец рассказывал, что это был первый и единственный раз, когда он видел Воронка таким: он был похож на брошенного пса, отвергнутого хозяином.

Гражданскую панихиду устроили в здании нашего уездного ЦИК, в бывшем особняке купца Добровольского. Возле гроба с покойным были установлены длинные ряды стульев, на которых сидели соратники Левина. В центре, низко наклонившись, опустив голову, сидел Воронок. Его могучие руки, подобно собачьим лапам, лежали на коленях и безжизненно свисали вниз. С правой стороны от гроба была поставлена небольшая трибуна, на которую поочередно взбирались бывшие соратники Левина, говорившие, каким тот был человеком и как много потеряла большевистская партия. Молчал лишь Воронок. Иногда его партийные товарищи бросали на него нетерпеливые взгляды, но Воронок никого и ничего не замечал: молча сидел, свесив руки.

А потом, на кладбище, как рассказывал отец, он повел себя вообще очень странно. В присутствии огромного количества народа он вдруг присел на близлежащую могилу и сидел там, пока гроб с телом его хозяина под траурные звуки оркестра опускали в землю. Мой отец говорил, что в этот момент он был похож на брошенного хозяином пса. Отец рассказывал, что в тот момент, когда он смотрел на этого жалкого, совсем на себя не похожего Воронка, у него мелькнула мысль, что тот сейчас завоет, как собака.

Мой отец больше двадцати лет проработал у Воронка (вначале секретарем, а потом директором партархива) и как никто другой изучил все его повадки. «Я двадцать пять лет работал рядом с ним, – как-то сказал отец, – но его сущность, мотивы его поступков так и остались мне непонятны. Он не был человеком. Это была какая-то страшная мутация человека».

Читая различные мемуары, связанные с Воронком, я все более и более прихожу к выводу, что отец был прав, говоря о нем как о какой-то звероподобной мутации.

Собственно, от человека в нем оставались только внешний облик и некоторые навыки человеческого существования; внутри он был зверь, но зверь особого рода, особый вид чудовища. Он каким-то животным инстинктом чувствовал в людях страх, и этот страх приводил его в еще большее неистовство. В отличие от животных он убивал людей не потому, что в этом была потребность утолить голод или необходимость защиты, а потому что это было его сутью звериного нутра, его призванием – нападать и лишать жизни тех, кто слабее его. И в своих зверствах он не знал меры. Немыслимые жертвы репрессий в нашем крае именно этим и объясняются – звериной страстью чудовища убивать.

Это было звероподобное существо особого рода. Отец рассказывал об одном эпизоде, который произошел во время войны. Мой отец сопровождал Воронка, когда тот с группой партийцев посетил передовую.

С холма, где находился наблюдательный пункт, Воронок смотрел в сторону немецких окопов. Один из военачальников пересказывал ему последние данные разведки: количество танков у противника, номера немецких подразделений, задействованных на этом участке фронта. В это время в немецких окопах началось какое-то движение.

Воронок вдруг странно согнулся и в таком полусогнутом состоянии, в каком-то выжидательном оцепенении стал наблюдать за этим движением. Сопровождающие подумали, что он опасается обстрела, но это было совершенно другое. Из него в очередной раз выглянул зверь: он со звериным любопытством смотрел на непонятных для него существ. В этот момент он напоминал какого-то хищника, который неожиданно встречает на своем пути диковинное существо и пытается понять, кто его соперник: такой же, как он, хищник или же неспособное защитить себя слабое животное.

А после войны в его зверином механизме что-то сломалось: он стал пить. Историки по-разному объясняли его послевоенную страсть к выпивке: одни писали, что у темного, невежественного человека это было единственное развлечение, другие говорили, что так он пытался подавить свои страхи. Наконец, третьи находили в этом нечто мистическое. Один писатель даже посвятил целый роман последним годам тирана, которому постоянно мерещатся лица казненных им людей. Но ничего ему не мерещилось. Мой отец объяснял это тем, что в его зверином нутре просто не было иммунитета к алкоголю. Если в молодые годы он неимоверным усилием своей звериной воли с этим еще справлялся, то с возрастом страсть к алкоголю стала пересиливать его способность к сопротивлению, а женщины к тому времени перестали его интересовать. Он тогда уже практически отошел от дел и большую часть времени проводил на одной из правительственных дач на черноморском побережье, которую ему предоставили за особые заслуги. В тридцатые годы этот особняк, когда-то принадлежавший одному из родственников начальника Черноморского округа полковника Пиленко, использовался в качестве пансионата для партийных работников и был нашпигован всякого рода портретами и бюстами различных большевистских руководителей и основоположников научного коммунизма. И в этом особняке прошли последние годы Воронка.

Сохранилось несколько воспоминаний о его кутежах, в частности воспоминания солдата по фамилии Цыбуля, служившего в караульной роте, которая охраняла правительственные дачи и госучреждения.

По его рассказам, Воронок пил всегда один, а потом полуголый с шашкой в руках ходил по особняку. Потом он заходил в зал заседаний, в разных концах которого были установлены бюсты пролетарских вождей. Он по-звериному подкрадывался к ним, заглядывал в их гипсовые глаза, заливался зычным, диким хохотом, потом резко умолкал и напряженно, злобно смотрел на них. Затем начинал кружить вокруг них в каком-то особом зверином танце – раскачиваясь из стороны в сторону, приседая то на одну, то на другую ногу, все быстрее и быстрее, сужая круги своего кружения и с неистовством бросался рубить шашкой эти гипсовые бюсты: удар за ударом, отсекая им различные части их гипсового тела – руки, голову. Иногда он подходил к часовым, заглядывал своим звериными глазами в их лица. Какие-то странные искорки любопытства пробегали в его глазах. Затем точно так же, как раньше возле бюстов, Воронка охватывал звериный хохот. В своих воспоминаниях Цыбуля пишет, что всякий раз, когда Воронок подходил к нему, его охватывал леденящий ужас: ему казалось, что сабля сейчас опустится на него и Воронок, как несколько минут назад с неистовством крушил гипсовые фигуры, точно так же будет рубить его.

В те времена за малейшие провинности люди лишались жизни, но Воронок был вне людского племени. Он был как небожитель, которому позволялись различные проступки, за что простого обывателя ожидало бы суровое наказание.

Под утро, когда уставший тиран заваливался спать, солдаты караульной службы приводили в порядок зал заседаний, убирали изуродованные гипсовые фигуры.

Неизвестно, как далеко завело бы тирана его собственное безумие, если бы не роковой случай. С ним случилось то, что в одном из исторических преданий называется причиной смерти Аттилы: Воронок, как и Аттила, захлебнулся в собственной блевотине. В некрологе написали, что причиной скоропостижной смерти Воронка стал сердечный приступ.

Это случилось буквально за месяц до пятого марта пятьдесят третьего года, когда в Москве умер человек, тридцать лет правивший страной.

Мой отец в то время был уже на пенсии, но продолжал работать в нашем районном партархиве. Собственно, отец и был организатором этого архива. В конце двадцатых, после нескольких лет работы секретарем у Воронка, отцу, занимавшему в прошлом аналогичную должность при нашем первом председателе реввоенсовета Левине, было дано поручение заняться сбором документов по истории местной партийной организации и революционной истории нашего, Веньяминовского уезда. И вот в этом архиве, основателем которого и являлся мой отец, он проработал до семидесяти пяти лет, вначале в должности директора архива, затем, после выхода на пенсию, в должности главного хранителя, а последние десять лет – научным консультантом.

В том самом пятьдесят третьем, в год смерти Сталина, я первый год после окончания Горного института работал на Приполярном Урале, на кварцевом руднике на реке Балбан-ю.

Среди работающих на руднике было немало тех, кто прошел через интинские и воркутинские лагеря. Там, на Большой земле, звучали бодрые коммунистические песни (Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля, / Просыпается с рассветом вся советская страна), а здесь пели о тяжкой доле узников: Этап на Север, срока огромные, / Кого ни спросишь – у всех Указ…

Связь с Большой землей у нас осуществлялась через рацию. Раз в неделю на вездеходах нам оттуда забрасывали почту, продукты и необходимое для работ оборудование и снаряжение.

И вот, я помню, к нам приехал вездеход, привез почту. Взбудораженный водитель разгружал груз и почту и все время повторял: «Сталин умер». Вместе с почтой он привез нам мартовские номера газеты «Правда» с репортажем о похоронах Сталина.

Для многих работающих на руднике, тех, кто прошел через интинские и воркутинские лагеря, усатый тиран был предметом анекдотов и каких-то злобных политических шуточек, но в первые минуты, когда водитель вездехода огорошил нас новостью о смерти Сталина, у многих из них на лицах читалась растерянность: вдруг вот так неожиданно рушился мир, казавшийся доселе незыблемым, – умер тиран, над которым, казалось, смерть не властна, который, так тогда это виделось, будет править вечно – уйдем мы, наши дети, дети наших детей, а всё так же с плакатов на улицах будет взирать усатый тиран, и его речи с характерным сталинским кавказским акцентом всё так же будут звучать по радио. И вдруг оказалось, что тот, преклонение перед которым было сродни обожествлению и почитанию фараона в древнем Египте, оказался простым смертным, беззащитным перед лицом смерти.

Теперь нам было чем занять себя после работы: вместо всяких забавных историй, анекдотов и частушек мы теперь раскладывали пасьянсы про политическое будущее нашей страны – спорили, судачили, кто же будет теперь руководить страной вместо диктатора, тридцать лет правившего страной. При всем нашем разномыслии большинство из нас склонялось к мысли, что место главного правителя займет теперь Берия. В пользу этого говорило и то, что он от лица членов Политбюро выступал с речью с трибуны Мавзолея на траурном митинге.

Вскоре последовала большая амнистия, которую в народе называли «бериевская», – отсюда, с Севера, потянулись составы с бывшими зэками. С собой они везли лагерный, гулаговский фольклор – песни, частушки, и это лагерное наследие долгих зимних посиделок за колючей проволокой рассеивалось, проникало в квартиры, дома, множилось в рукописных блокнотах подростков, которые по вечерам во дворах под гитару напевали эти тюремные песни. И в этих песнях всплывали различные географические координаты архипелага ГУЛаг – от Соловков до Колымы.

Воркута:

- Этап на Север, срока огромные,

- Кого ни спросишь – у всех Указ…

- Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,

- Взгляни, быть может, в последний раз.

- А завтра утром по пересылке я

- Уйду этапом на Воркуту,

- И под конвоем, своей работой тяжкою,

- Быть может, смерть свою найду;

Печора:

- Я знаю, меня ты не ждешь

- И писем моих не читаешь.

- Но чувства свои сбережешь

- И их никому не раздаришь.

- А я далеко, далеко,

- И нас разделяют просторы.

- Прошло уж три года с тех пор,

- Как плаваю я по Печоре.

- А в тундре мороз и пурга,

- Болота и дикие звери.

- Машины не ходят сюда,

- Бредут, спотыкаясь, олени…

И конечно же, прекрасная планета с названием Колыма:

- Я помню тот Ванинский порт

- И вид парохода угрюмый,

- Как шли мы по трапу на борт

- В холодные, мрачные трюмы.

- На море спускался туман,

- Ревела стихия морская.

- Лежал впереди Магадан —

- Столица Колымского края.

- Не песня, а жалобный крик

- Из каждой груди вырывался.

- «Прощай навсегда, материк!» —

- Хрипел пароход, надрывался.

- От качки стонали зэка,

- Обнявшись, как родные братья.

- И только порой с языка

- Срывались глухие проклятья.

- – Будь проклята ты, Колыма,

- Что названа чудной планетой!

- Сойдешь поневоле с ума —

- Оттуда возврата уж нету.

Ну и конечно, были и песни про побеги заключенных из гулаговских спецучреждений:

- Это было весною, в зеленеющем мае,

- Когда тундра проснулась, развернувшись ковром.

- Мы бежали, два друга, замочив вертухая,

- Мы бежали из зоны, покати нас шаром.

- Лебединые стаи нам навстречу летели,

- Нам на юг, им на север – каждый хочет в свой дом.

- Эта тундра без края, эти редкие ели,

- Этот день бесконечный – ног не чуя бредем.

- По тундре, по железной дороге,

- Где мчится поезд «Воркута – Ленинград»…

И этот лагерный, уголовный фольклор – песни, частушки, всякого рода прибаутки постепенно расползались по стране, проникая в различные социальные слои. Не чурались этих песен и дети высшей партийной знати. Для них, для этих диссидентствующих детей и внуков гулаговских надзирателей, вохровцев и различных энкавэдэшных чинуш, было особым шиком на своих вечеринках пропеть что-нибудь из уголовного фольклора или продекламировать какую-нибудь частушку про партийную номенклатуру и про смерть Сталина.

- Коммунисты отдыхают

- На Кавказе и в Крыму,

- А рабочих отправляют

- На леченье в Колыму.

- Колыма, Колыма,

- Новая планета:

- Двенадцать месяцев зима,

- А остальное – лето!

Или:

- Вся природа оживает,

- На земле проталины.

- В марте лагерь отмечает

- Похороны Сталина.

На уголовный манер коверкая слова, они пели про молодого жигана: Молодой жульман, молодой жульман начальничка молит: / «Ты, начальничек, ключик-в-чайничек, отпусти до дому – / Дома ссучилась, дома скурвилась молода зазноба…»

Меня всегда удивляла схожесть музыкально-поэтических вкусов уголовников и различных тюремных надзирателей.

Это было время надежд и ожиданий. Многим тогда представлялось, что многолетняя эпоха Сталина сменится эпохой Лаврентия Берии, поэтому известие про арест Берии, суд над ним и последующий приговор с высшей мерой наказания для многих был подобен грому среди ясного неба. Тогда никто всерьез не воспринимал главного кукловода тех событий Никиту Хрущева. Для многих он был чем-то вроде опереточного шута. Многие полагали, что руководителем страны станет Маленков. Помню частушки тех времен:

- Предатель Берия

- Потерял доверие.

- А товарищ Маленков

- Надавал ему пинков.

И такая еще:

- Цветет в Сухуми алыча

- Не для Лаврентия Палыча,

- А для Климент Ефремыча

- И Вячеслав Михалыча.

У многих вызывали симпатии слова Маленкова, в которых он критически высказывался о партийной номенклатуру: мол, для многих партийных функционеров характерно «полное пренебрежение нуждами народа» и «взяточничество и разложение морального облика коммуниста глубоко проникло в ряды партии». Для многих он тогда был «последним ленинцем». Сейчас, спустя годы, я думаю, что судьба нашей страны могла бы сложиться иначе, останься тогда Маленков у власти и сумей он реализовать свои реформы в сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности. Конечно, многого из сталинского прошлого Маленкова (о его участии в «ленинградском деле» и прочем) мы не знали. В памяти народной он остался человеком, который ратовал за улучшение жизни простого народа – снижение сельхозналога, списание недоимков за прошлые годы и изменение принципа налогообложения жителей сельской местности, а также за отмену привилегий для партийной номенклатуры. Но время руководства Маленковым Советом министров СССР было недолгим – в 1955 году его сместили с этой должности. А затем грянул XX съезд партии, разоблачение культа личности, публичное признание массовых сталинских репрессий. Для многих эти публикации о репрессиях стали настоящим шоком.