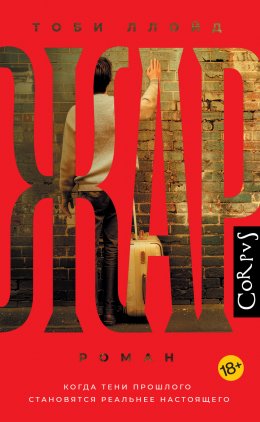

Читать онлайн Жар

- Автор: Тоби Ллойд

- Жанр: Современная зарубежная литература

© Toby Lloyd, 2024

© Ю. Полещук, перевод на русский язык, 2025

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025

© ООО «Издательство Аст», 2025 Издательство CORPUS ®

Посвящается Зои

Часть первая

Геинном и после

Когда Бааль-Шем-Тов был при смерти, к нему пришел ученик с книгою и сказал: «Здесь я записал ваши слова. Это Тора Рабби Исраэля[1]».

Его наставник прочел записанное и ответил: «Все эти слова – не моя Тора».

Хасидская легенда

Глава первая

Сказано:

Перед смертью Йосефа всех трех детей Розенталь призвали по очереди в мансарду, где Йосеф провел заключительные десять лет своей жизни, в комнате с прилегающей к ней ванной и кухней; все покрывала пыль, последняя домработница уволилась несколько недель назад, и искать ей замену не было необходимости. Товия, младший, шел третьим. Ему не сообщили, что это его последний разговор с дедом, однако наверх пустили только умытым и в чистой рубашке. Мать, держа Товию за плечо, водила щеткой по его спутанным волосам.

– Больно, – сказал Товия.

– Жизнь – боль, – ответила мать и поправила ему воротник.

Старик лежал под грудой одеял, откинувшись на подушки, поза его воплощала не отдых, но изнеможение. Веки зейде[2] были плотно сомкнуты, и Товия решил, что он спит. Но зейде окликнул его по имени, точно напомнил себе, как зовут этого мальчика.

– Я здесь, – сказал Товия.

Старик поморгал и открыл глаза. Осведомился, хорошо ли учится внук. Еще бы! За последнюю домашку по математике Товия получил девятнадцать из двадцати, а другие не больше пятнадцати. О том, что после урока Джек Томас сделал ему крапивку – поздравил с успехом, – Товия умолчал.

Зейде закашлялся, но вскоре лицо его обрело привычное хмурое выражение.

—Гут[3].

Деда он боялся все детство. Самое раннее воспоминание Товии – они с Элси упоенно швыряют об пол стеклянные шарики, из мансарды с топотом спускается дед и кричит на них: «Пять минут посидите спокойно! Неужели так трудно?» Старик размахивал тростью, и Товия испугался, что ее рукоятка в виде орла вот-вот его клюнет.

Но болезнь изменила деда. Руки его тряслись, слова застревали в горле. Вглядевшись, Товия заметил красные пятна под выцветшими глазами зейде, почти бесцветными, как белки сырого яйца. Куда девалась прямая осанка, резкость, пронзительный взгляд, под которым сникала даже мать Товии?

Теперь зейде дышал прерывисто, хрипло. Вдруг он совсем перестанет дышать, подумал Товия, и я увижу тот миг, когда дед переступит черту? А если старик умрет у меня на глазах? Что тогда? Сэм Моррис, по выходным вдалбливавший мальчишкам вроде Товии начатки иврита – занятие, вызывавшее у Морриса огромное раздражение, но приносившее и каплю садистического удовольствия, – на вопрос о загробной жизни ответил уклончиво. «Нам это знать не положено», – сказал он и переменил тему.

Дыхание зейде выровнялось. Он попытался сесть, поманил к себе внука. Так вот для чего он здесь. Дед на прощанье дарует ему великое откровение, нечто такое, что Товия пронесет через всю жизнь.

– Не заставляй меня кричать, – пригрозил зейде, и Товия приблизился к его постели.

Старик упрямо поднялся, привалился к передней спинке кровати и замер. Казалось, усилие пошло ему на пользу. Голос его звенел настойчивее, яснее.

– Второй сын особенный. Авель был вторым сыном. Исаак был вторым сыном, Иаков был вторым сыном. Я сам был вторым сыном, и ты тоже второй сын. Не Гидеон, ты.

Товия решил, что ответа не требуется, и молчал. Слышал он эту проповедь. Зейде продолжал:

– Скажи мне. Ты веришь в Бога?

Вопрос огорошил ударом из темноты.

– Разумеется. – Товия вдавил пальцы ног в ковер.

– Ничего не разумеется.

Зейде снова закашлялся, повисло молчание.

– Смотри. – Дед до боли медленно – как все, что делал теперь – засучил рукав ночной сорочки. Товия был бы рад, если бы зейде остановился, не показывал ему дряхлую руку.

– Знаешь, что это? – спросил зейде, придерживая рукав над локтем.

Товия, онемев, таращился на белое предплечье. Гусиная кожа, эти страшные черные метки.

– Знаешь, что это значит?

Товия кивнул.

– Не знаешь. Это значит, есть люди, которые считают себя вправе решать, кто человек, кто не человек. – Дед примолк, почесал дряблый локоть и продолжал: – В жизни без Бога нет смысла. Какой там смысл? Не тряси головой. Что для тебя важно?

Ответить Товии было нечего.

– Думаешь, Бога волнует, что ты не веришь в Него? Бог смеется.

Товия по-прежнему не произнес ни слова. А вскоре в этом отпала нужда: зейде исчерпал остававшиеся у него жалкие крохи сил и откинулся на подушки. Глаза его закрылись. Дед снова заговорил, спросил внука, давно ли тот видел Ариэля. Товия не впервой слышал такие речи – нить обрывается, вопросы из ниоткуда. Но никакого Ариэля он не знал.

Дед не унимался:

– Элси с ним иногда играет. Он еще маленький. Будь помягче.

– С кем?

– С Ариэлем! Послушай. У него краска на лице. Вот тут.

Зейде постучал себя по правой брови, и Товию кольнуло воспоминание. Очень смутное, тень на краю сознания. Однажды давней ночью его разбудили голоса из комнаты Элси. Он подкрался на цыпочках, гадая, с кем Элси болтает. Из-за приоткрытой двери сочился свет. Товия заглянул в щелку и увидел лицо Элси в свете настольной лампы. В изножье кровати, сложив на коленях руки, сидел мальчик не старше Товии. Мальчик был незнакомый. Над глазом у него чернело пятно – наподобие тех, что бывают у коров, подумал Товия. Мальчик заговорил, но язык был не английский.

Товия сам не знал, воспоминание это или сон. Слишком расплывчатое. Зейде меж тем поежился.

– Куда я иду? – спросил он.

Товия не понял.

– Меня будут держать взаперти или отпустят на волю?

Мальчик потупился. Ответа не требовалось, дед опять бредит, разговаривает сам с собой.

– Послушай! – произнес зейде, снова заметив внука. – Присматривай за Элси. И за Гидеоном. Второй сын защищает других, да? Он несет факел. А теперь помоги мне переложить подушки. Они царапаются. Дрянные куриные перья!

Когда это было исполнено, дед попросил Товию наполнить стакан на тумбочке у кровати. Мальчик медлил. Может, что-то еще? Но скрюченный дедов палец и суровый взгляд прогнали его прочь.

Товия направился было на кухню, но на лестничной клетке его караулили брат и сестра. Они отвели его в комнату Элси, Гидеон закрыл дверь.

– Ну?

Товия колебался. Из всей семьи Элси была ближайшим его союзником; примерная дочь, она всегда оправдывала перед родителями его мелкие прегрешения: съел шоколад и запил молоком незадолго до воскресного жаркого, бессонной шабатней ночью включил свет в туалете, чтобы видеть, куда писает. Но в присутствии Гидеона ему делалось неуютно. Брату уже исполнилось шестнадцать, голос его по-мужски огрубел, и Гидеон специально не закрывал дверь в ванную, когда перед зеркалом густо намазывал щеки кремом для бритья. Изменилось не только его тело. Интересы его тоже стали другими, он уже не участвовал в играх и выдумках, заполнявших свободное время Элси и Товии.

– Да ладно, чего ты, Тувс, – снова заговорил Гидеон, – мне он сказал, что я вылитый его брат Мендл, кажется, тот был героем войны, и еще он сказал, что я перееду в Израиль. Элси вообще заявил, что она пророчица.

Элси цокнула языком.

– Он сказал, что я слышу глас Божий.

– Это одно и то же. А у тебя что?

Товия перевел взгляд с лица брата, налитого, словно поднявшееся тесто, на сестру. Ему хотелось поговорить с Элси наедине.

– Он сказал мне, что второй сын особенный. Как Исаак.

Гидеон помолчал, ожидая продолжения, и наконец уточнил:

–И всё? Только урок из Торы? Я понимаю, ты у него не любимчик, но это какая-то хрень.

Элси, судя по ее виду, о чем-то раздумывала.

– Зейде что, считать разучился? Я вторая в семье.

Гидеон покачал головой.

– Ты девчонка. Девчонки – не сыновья.

– Не придирайся.

Товия понимал: упомяни он о том, что зейде поручил ему защищать остальных, его поднимут на смех. Ну почему дед не предсказал ему дивное будущее, что-то такое, чем можно похвастаться перед братом? Это несправедливо, как и многое другое.

– Еще он показал мне татуировку! – выпалил Товия.

– Да ладно, – усомнился Гидеон.

– Честное слово!

Гидеон рассмеялся.

– Разумеется, он показал тебе свою руку. Он ее вечно всем тычет. – Гидеон засучил рукав, уставился на свое предплечье и с деланым ужасом ахнул.

Элси шлепнула его по колену.

–Ну он-то раньше не видел.

– Ладно, ладно, согласен. – Гидеон опустил рукав. – Такая херня действительно пробирает. Особенно в твоем возрасте. А с чего он вдруг тебе ее показал?

– Зейде хотел, чтобы я увидел ее, – ответил Товия.

– Точно не попугать?

– Точно.

–Я впервые увидел ее на каникулах. То ли в Борнмуте, то ли в Кромере, то ли еще где, в каком-то засранном городишке на побережье, куда нас таскали в детстве. Тебя тогда еще не было, Тувс. Мы раздевались на пляже, и я сказал: «Ух ты, зейде, у тебя татуировка! Круто!»

– Я так полагаю, он тебе врезал, – сказала Элси.

– Еще бы. «Ну-ну, – сказал он. – Енто вовсе не круто». И как влепит мне подзатыльник, я аж упал. А Ханна мне объяснила, что он эту татуировку не хотел, ему сделали ее злые люди. Я долгие годы думал, что старик наш был типа гангстером.

Убедившись, что больше из брата ничего не вытянешь, Гидеон пошел готовить ужин – пояснил, что у Эрика с Ханной наверняка не будет настроения этим заниматься. Привычка называть родителей по имени у Гидеона тоже появилась недавно. Элси этого не любила. Считала претенциозным – этого слова Товия не знал.

Брат с сестрой наконец-то остались вдвоем, Элси уставилась на Товию, лицо ее смягчилось.

– Зейде сказал тебе, что хочет, чтобы его кремировали?

Этого слова Товия тоже не знал. Но, будучи сообразительным, мигом догадался. Черные двери скрывают внушающий ужас свет, сияние, рыжее пламя. Пахнет гарью, как после барбекю.

Несколько дней назад Товии не спалось, он вышел из комнаты и уселся на верхней площадке. Вцепившись в перила лестницы, он слушал загадочный диалог родителей в гостиной. Спор. Мать утверждала, что зейде хочет, чтобы его сожгли. В последние месяцы она каждый день поднималась к нему в мансарду, сидела и слушала старика. Что само по себе странно, поскольку со свекром у матери отношения были сдержанные, даже холодные. Но с тех пор, как она забрала себе в голову написать книгу о его жизни, они сделались неразлучны. Эрику это не нравилось.

Не нравилась ему и кремация.

– Невозможно, – отрезал Эрик.

Товия понимал почему; он спустился на несколько ступенек, чтобы лучше слышать. Традиция требует, чтобы мертвых предавали земле. Все прочее – святотатство.

– Да, – очень серьезно ответил Товия Элси, – он не хочет, чтобы его зарывали в землю.

Элси улыбнулась.

– Да кто ж захочет?

Товия вышел из сестриной комнаты, по-прежнему сжимая в руке пустой стакан. Просьба налить воды оказалась последним, что Товия слышал от деда. Когда мальчик вернулся в мансарду, тот спал, раскрыв рот и оскалив зубы, по его подбородку стекала слюна. Зейде тревожно храпел, будто пытался избавиться от чего-то застрявшего в горле. Товия тихонько вышел из комнаты.

Назавтра ничего не произошло – никто не умер. Элси была необычайно молчалива и весь день не покидала своей комнаты. За ужином отодвинула макароны и попросила разрешения выйти из-за стола, хотя братья еще не доели. Вновь оставшись в одиночестве, она продолжила работать над длинным стихотворением деду. На следующее утро она прочитала его родным, и Товии оно показалось красивым. Некоторые места ему было трудно понять, но заключительный образ с абсолютной ясностью отпечатался в его памяти: силуэт скрывается в темном тоннеле следом за невысокой и смутной фигурой, тенью мальчика. Элси хотела бы догнать призрак деда, пока он не исчез, но поневоле дала ему уйти. Она и гналась бы за ним, но боялась: вдруг он обернет к ней лицо?

– Мне не нравится, – сказала Ханна.

Она не верила в неискренние похвалы. Она верила – хоть никто ей об этом не говорил, – что дети ценят ее честность. Она верила, что все ценят ее честность.

–А по-моему, замечательно, – сказал Эрик (ни для кого не секрет, что дочь он любил больше, чем сыновей).

– Тоннель как символ смерти? Жуткое клише.

– Ей тринадцать лет! Что для тебя клише, для нее открытие.

– Пап, я уже не ребенок, – ощетинилась Элси.

– Не слушай мать. Это чудесная метафора. Нечто вроде отсылки к античности.

–Но это не метафора,– возразила Элси,– а описание. Метафора – это что-то, чего на самом деле не бывает.

Вечером, когда мать распахнула дверь в комнату Товии и сообщила весть, ему захотелось подняться в мансарду и посмотреть. Однажды он видел мышь, размазанную по бордюру, мордочка в лужице крови, а вот мертвого человека – ни разу. Даже на фотографиях.

– Если хочешь, плачь, не стесняйся, – сказала Ханна.

Сама она не плакала. Поцеловала младшего в макушку и вышла из комнаты. Гидеон в это время гулял с друзьями, официально они играли в мини-футбол, неофициально бог знает чем занимались. После известия о смерти зейде в душе Товии клубилась тревога. Как-то раз Товия с Элси играли в полярников, и Товия оказался заперт в материном шкафу. Сестра, хихикая, вышла из комнаты, а Товия не сумел найти внутри ручку. Перепугавшись, он навалился на дверцу плечом и громко позвал на помощь. Никто не пришел. Товия крикнул еще раз, но никто так и не пришел. Плечо разболелось, голова закружилась. Он шарил среди платьев и пальто, что-то жесткое касалось его лица. Товия перестал плакать, прислушался, но не услышал ни звука и с ужасом осознал: если Элси в шутку куда-то ушла, значит, дома никого нет. Только зейде в коконе своей мансарды. В конце концов Товия нащупал ручку, она оказалась близко. А если бы не нащупал? Сколько он просидел бы в темноте, покрикивая? Тут не предугадаешь. Невозможно измерить мелькающие мгновения. Лишь неделимая тьма, складки и складки обмякшей ткани.

Неудивительно, что дед не желал ложиться в землю: он не хотел навечно застрять в маленьком ящике и кричать в темноте, уткнувшись лицом в холстину.

В свои последние годы Йосеф Розенталь почти ни с кем не общался, но на кладбище его гроб провожала большая толпа. Пришли все друзья Эрика и Ханны, взрослые, населявшие вселенную Товии за пределами школы. Впереди шел Сэм Моррис, кипа чернела, как остров посреди моря его лысины, глаза как у голубя, взгляд выражал недоверие. За ним шагала Ида из кошерной мясной лавки, она порой отпускала шуточки, которых Товия не понимал и оттого заливался румянцем. Следом Брин Коэн и его вторая жена, Клэр; Кёнигсберги и их коренастые дети; Фредди Маркс, узел галстука ослаблен, точно у школьника; Джейн и Джонатан Страсфогели обменивались любезностями с Бенни Михаэльсоном, его отец женился на гойке и обрек сына на унизительный гиюр. (Поговаривали, будто Бенни обрезали уже в зрелом возрасте.) Когда приблизились к свежевырытой яме, Гидеон пнул Товию в лодыжку, чтобы тот взглянул на Рут и Ребекку Соломон, те порой присматривали за братьями и часто служили героинями их полночных бесед. За ними плелась незамужняя Лотта (помянем ее в наших молитвах), все три сестры Шоу, Иегуда с омерзительной бородавкой на лице, толстяк Гарри Нейтан под руку с высоченной – шесть футов[4] – и тощей Верой, Ханна однажды припечатала эту парочку: «Блюдце сбежало с ложкой». Много было и тех, кого Товия не узнавал. Все в черном, серьезные, молчаливые, точно прощаются с уходящей эпохой. Неужели зейде так много значил?

Рабби Гроссман, сжимая в маленьких ручках текст, несколько раз откашлялся. В перерыве меж заклинаниями на иврите вознес по-английски хвалу героизму Йосефа Розенталя как выжившего и очевидца, человека, который не сдавался, несмотря ни на что, и тому доказательство – не иначе как чудо – его взрослый сын и трое прекрасных внуков. По теории вероятности ни один из них не должен был появиться на свет. Однако, невзирая на козни враждебных сил, вот они тут, здоровые, дружные, любящие.

В это мгновение Эрик взял сыновей за плечи, и Товию посетило странное ощущение, будто без их поддержки отец упадет как сноп. Прежде Товия ни разу не видел, чтобы отец плакал. При виде родного лица, искаженного скорбью, Товия испытал чувство вины: он-то думал, горюет только Элси. Чуть погодя Товия тоже заплакал.

Как и любое устное завещание, требования которого ставят слушателей в тупик, последнее желание Йосефа просто-напросто не исполнили. Следуя вековым традициям, Эрик заявил, что отца завернут в талит и похоронят на Истхэмском кладбище близ незабвенной Дженет. Возражала одна лишь Элси. И когда тело опускали в могилу, она отошла в сторонку, цокая языком. Мать протянула ей круглый камушек – положить на могилу, но Элси убрала его в карман. «Так нельзя», – сказала она. На Элси косились, но Ханна решила не устраивать сцен. «Похороны странно влияют на людей», – заметил впоследствии Эрик.

Затем все семейство набилось в мансарду и вместе с почетными гостями, приглашенными для миньяна, сидело шиву. Многие плакали, раскачивались вперед-назад. Зеркала в доме завесили черной тканью, и эти порталы в иллюзорные бездны семь дней простояли закрытыми.

Это случилось летом, последним летом века. Йосеф Розенталь, дитя двадцатых годов, не дожил до нового тысячелетия. Он появился на свет в Варшаве в небогатой еврейской семье, первый его дом давным-давно стерли с лица земли старые как мир распри и современная политика, о которой он не имел ни малейшего представления. Жизнь мотала его по свету, менялись страны, эпохи, воспоминания детства превратились в приятные сказки, вечернюю забаву. В мире оставшемся Йосеф с каждым годом смыслил все меньше и в самом конце, выкашливая свои последние мгновения в той пыльной мансарде, почти разуверился в нем.

Глава вторая

Элси хранила камушек, который дала ей мать в день похорон. Серый, с белыми прожилками, сбоку дырочка – ровная, будто просверлена. Элси вертела камушек в пальцах, когда говорила, а когда волновалась, прижимала его к груди. Родные не помнили, откуда он взялся, и вскоре перестали обращать внимание на эти ее новые привычки.

Как-то раз в парке школьные подруги Элси впервые заметили, что она вертит в руках камушек. Заметили-то все, но прокомментировала только Мередит:

– Зачем тебе этот камень? Это твой новый парень?

Дурацкая улыбка Мередит обнажала розовую десну. Если Мередит случалось заметить какой-то курьез, вот как сейчас, она кривилась и встряхивала вьющимися волосами. В компании Элси любили больше, и Мередит – они обе это знали – не упускала возможности ее осадить. В тот день в парке собралось несколько девочек, они сидели на качелях, болтали ногами.

Элси встала, обернулась лицом к подругам.

– Камнем можно многое сделать, – проговорила она.

– Фу, гадость, – сказала одна из девочек, прочие засмеялись.

–Я не это имела в виду. – Элси подняла камушек на уровень своего лица, согнула руку в локте, будто готовилась замахнуться. Мередит вздрогнула.

– Какой из наших поступков самый жестокий? – спросила Элси. Никто не ответил, и она продолжала: – Когда поймал рыбу, берешь ее за хвост и вышибаешь ей мозг о камень. – Элси на миг напрягла бицепс, а потом медленно-медленно опустила руку. Ее отец ненавидел все кровавые развлечения, и ни на какую рыбалку ее никто никогда не возил.

Больше на эту тему в компании не шутили. В августе Мередит и другие девочки рылись в родительских огородах в поисках камушков и порой таскали с собой какой-нибудь. Но, поскольку толком не понимали зачем, эта мода вскоре прошла.

Той осенью, в первом семестре нового учебного года, учительница английского в классе Элси вызвала Ханну и Эрика в школу. Поведение их дочери, сказала она, внушает ей, мисс Варден, определенные опасения, но по телефону она о них говорить не хочет. Насколько знали Ханна и Эрик, Элси всегда была примерной ученицей.

Миссис Уилсон, круглолицая, на сносях, в просторном цветастом платье, встретила их возле стойки администратора и провела в кабинет мисс Варден. Уилсон заведовала преподаванием английского языка и литературы и поэтому решила присутствовать на их встрече с учительницей. «Исключительно для поддержки».

Миссис Уилсон открыла дверь, и Ханна первой вошла в кабинет. Кто бы мог подумать, что эта властная дама, в деловом костюме и туфлях на высоких каблуках, побаивается предстоящего разговора – почему, сама не знает. На школьной парковке ее едва не стошнило. Ханна расположилась напротив Варден – та помоложе Уилсон и одета получше – и дожидалась, пока усядется муж.

Вдоль стены кабинета тянулся ряд синих и зеленых шкафчиков, точь-в-точь как в раздевалках общественных бассейнов. В этих высоких металлических ящиках, несомненно, лежали учебники и дневники, скомканные любовные письма, может, и сигареты. Когда Ханна училась в школе, шкафчики были серые, лепить наклейки снаружи на дверцы запрещалось. И все равно ей нравились шкафчики. Ведь у нее был ключ, как у взрослой, и можно было запереть им дверцу, чтобы никто не добрался до ее вещей: ни с чем не сравнимое чувство. Парты и стулья в кабинете были деревянные, с темным лаком, на стенах висели всевозможные плакаты, демонстрирующие таланты и творческие способности учениц четвертого «Б». Но где сочинения Элси? Ни на одном из стендов ее имя не значилось. Неужели ее работы сочли недостойными? Разумеется, это ошибка: у Ханны гениальная дочь, мать лично пестует ее зрелый не по годам талант. А здесь, сами видите, какая дрянь развешена.

Миссис Уилсон спросила, не хочет ли кто чаю или, может, печенья. Желающих не нашлось.

– Бывает такое, что вы помогаете Элси с домашней работой? – спросила мисс Варден. – Если ей задают сочинение по литературе или истории, она показывает его вам? – Из-за толстых широких стекол ее очков казалось, будто глаза не умещаются на лице – зрелище шутовское и немного зловещее.

– Наши дети очень самостоятельные, – сказала Ханна. – Надеюсь, вы не считаете, что они сдают вам чужие работы.

– Вовсе нет.

Эрик поерзал на стуле.

– Когда Элси делает домашние задания, она обычно запирается у себя комнате. Раньше дед иногда проверял у нее уроки, особенно в младших классах. Но в основном математику, он хорошо считал.

– Он, кажется, недавно умер? Элси, наверное, тяжело.

Мисс Варден кивала, когда говорила и даже когда уже замолчала. Заведующая сочувственно нахмурилась.

– Мы понемногу привыкаем, – ответил Эрик, едва голова учительницы замерла.

–Боюсь, не все так просто,– сказала мисс Варден.– Как вы знаете, я веду у девочек английский язык и литературу, и в последнее время, уже довольно давно, Элси пишет такое… как по-вашему, Мэгги?

– Тревожное, – вставила миссис Уилсон.

– Да. Тревожное.

Ханна уточнила, что именно.

– Грубо говоря, у Элси буйное воображение. К примеру, на этой неделе она написала сочинение о молодой женщине, чей отец, вернувшись с войны, приковал ее к ограде, связал ей руки за спиной и поджег ее, а все их соседи наблюдали за этим из своих палисадников.

Миссис Уилсон вытаращила глаза. Эрик нарушил недолгое молчание:

– А какое было задание?

– Написать о воссоединении семьи, – пояснила мисс Варден.

И это не единственный пример. В другой истории фигурировала девушка по имени Дина, ее изнасиловал инородец, а она в него влюбилась. Когда ее братья узнали об их связи, то пошли к родителям этого парня и предложили брак, который объединит два семейства. После чего, усыпив бдительность инородцев, братья Дины перерезали почти всех. Надеюсь, вы понимаете, добавила миссис Уилсон, что в нашей школе ксенофобии не потерпят. В третьем сочинении, продолжала мисс Варден, молодой человек видит призрак отца и понимает, что скоро умрет.

Эрик слушал и думал о том, что плохо знает свою дочь. И все это написала Элси? Та самая Элси, которая ела салат исключительно с кетчупом и часто придумывала коротенькие стишки о том, что собиралась сделать: «Ну а сейчас наверх я пойду //Голову вымою, ванну приму». Та Элси, которая не далее как на прошлой неделе, играя с родителями и братьями в «Монополию», расплакалась из-за неудачного хода? Эта девочка с неправильным прикусом, придающим ей лукавое выражение, эта маленькая девочка, чьи синие резинки для волос валяются в доме повсюду, на ковре, на голом полу? Эта вот Элси сочиняет истории об изнасилованиях, жертвоприношениях и массовых убийствах?

У Ханны на уме был другой вопрос.

– И хорошо получилось?

– Что?

– Сочинение Элси. Оно произвело на вас впечатление? Или просто послужило поводом для звонка ее родителям?

– Речь не о литературных достоинствах, – пояснила миссис Уилсон.

Ханна позволила себе не согласиться. Если ее дочь выдумала всякие ужасы для того лишь, чтобы шокировать преподавателей, то это порнография. Если же она сочинила по-настоящему сильную историю, не в этом ли была цель? Или учительница предпочла бы, чтобы сочинения девочек походили на те рисунки, которые висят у них на стене – слащавые, аляповатые, несерьезные?

– Вам, конечно, виднее, – парировала мисс Варден. – С чисто педагогической точки зрения у меня к вашей дочери нет претензий. Но откуда она берет такие идеи?

Эрику с Ханной это как раз было очевидно. Они от дочери никогда ничего не прячут, она сама решает, что ей интересно. После смерти Йосефа она чаще обычного сидит у себя в комнате, вертит в руках тот камушек и читает. В особенности Писание. Принесенная в жертву девушка – это история Иеффая из Книги судей, а Дина была одной из дочерей Иакова.

– Это всё из Танаха, – пояснила Ханна.

– Она имеет в виду Ветхий Завет, – подсказал Эрик.

– У нас не церковная школа, – заявила миссис Уилсон. – И на уроках литературы мы делаем упор на произведения, не связанные с религией.

– Вы, наверное, шутите, – ответила Ханна, пряча улыбку. – Только произведения, не связанные с религией. То есть ни Чосера, ни Милтона?

Миссис Уилсон не нашла, что ответить, и повернулась к младшей коллеге.

– Элси мне говорила, что вы любите читать, – сказала мисс Варден.

Ханна рассмеялась. Все ясно. Элси попросту дразнит этих нелепых теток.

– Не понимаю, что смешного, – подала голос миссис Уилсон.

Происходящее напоминало сон. Школа без детей, кабинет, совмещенный с раздевалкой. Они обсуждают Элси, но Элси в этом мире сновидений отличается от той, которую знает Ханна. Элси счастлива, она каждый день поет. А эти женщины, эти якобы учительницы литературы, которые не читают книг, утверждают, будто ее дочь не в себе и нуждается в исправлении.

Эрик накрыл ладонью колено Ханны.

–Мы очень благодарны, что вы нас позвали,– сказал он.– И я понимаю, почему вас тревожат темы, которые выбрала Элси. Но, по-моему, тут не о чем волноваться. Она тоскует по деду, увлекается священными текстами. Как некогда мой отец.

Учительница сняла очки, смочила слюной большой палец и сняла со стекла ресницу. Мисс Варден была хорошенькая, если присмотреться. И молодая. Года двадцать три, самое большее двадцать четыре.

Мисс Варден поморщилась и сообщила, что ей не нравится, как Элси влияет на девочек.

– Они ее боятся. Возможно, вам неприятно об этом слышать. Но она вынуждает их делать такое, что им самим не по душе. Они плохо себя ведут. И порой в компании поступают жестоко.

На этой неделе школьная староста застала одну одноклассницу Элси – фамилии ни к чему – плачущей в школьной библиотеке, на шее у девочки краснели следы от пальцев. Староста отвела ее к миссис Ларсон, классной руководительнице, и та быстро добилась правды. Выяснилось, что одноклассницы заставили девочку играть в эту ужасную игру, когда одна из участниц ложится ничком, а подруги давят ей на шею, пока лежащая не потеряет сознание. Кажется, это называется «увидеть тот свет». Разумеется, со всей параллелью провели беседу об опасности подобных затей и дали прочесть статью о том, как учащаяся другой школы во время такой вот игры потеряла сознание и в себя уже не пришла. И впредь всех, кто будет играть в эту игру, отстранят от уроков.

–А Элси-то здесь при чем?– спросил Эрик.– Или ее истории? Я думал, вы нас вызвали из-за них.

– Возможно, мои слова покажутся вам странными, но уж не обессудьте. Иногда то, о чем пишет Элси, сбывается.

Она написала рассказ, в котором отравили аквариумную рыбку, всеобщую любимицу, а неделю спустя золотые рыбки в аквариуме на верхнем этаже корпуса «Л» всплыли брюхом кверху. Элси словно подталкивает девочек претворять ее выдумки в жизнь. И в рассказах ее все чаще мелькает фраза «увидеть тот свет». Миссис Уилсон и мисс Варден больше не могут закрывать глаза на сложившуюся ситуацию. Они требуют, чтобы Элси немедля начала посещать школьного психолога. Они сами намерены пристально наблюдать за девочкой; хочется надеяться, что со временем ей вернут все права, которыми пользуются ее сверстницы.

Часы на задней стене отсчитали пятнадцать, двадцать секунд. Ханна чуть подвинула стул вперед.

–Давайте-ка разберемся. Ваши ученицы на переменах предаются опасным забавам, а вы обвиняете в этом мою дочь из-за одного-единственного предложения в рассказе? Вы полагаете, теперь Элси с подружками привяжут одну из ваших учениц к столбу и сожгут? И хотите, чтобы Элси ходила пить какао с каким-то там шарлатаном раз…

– Миссис Розенталь, пожалуйста…

–… раз в неделю с каким-то там шарлатаном, и все сразу наладится. Вот что вы нам говорите. Да? Я повидала всякое, уж поверьте, но никогда в жизни я еще не встречала такой нелепости и откровенной…

– Дорогая…

–…откровенной глупости. Очень жаль, что вам не удалось отобрать у Уильяма Шекспира перо, чтобы этот маньяк не выколол глаза пенсионерам[5]. И печально, что вы…

Задохнувшись, Ханна осеклась на полуфразе, оборвала тираду, и о развязке, к которой она вела, можно было только догадываться по воинственному выражению ее лица: она поднесла его совсем близко к лицу миссис Уилсон.

– Если вы не в состоянии держать себя в рамках приличия, я вынуждена прекратить этот разговор, – заявила миссис Уилсон.

Эрик кивнул.

Мисс Варден смиренно спросила, согласны ли они на такой план действий. Если нет, в ситуации будет разбираться высшее руководство. И нельзя исключать вероятность дисциплинарных мер.

По дороге домой в машине Эрик и Ханна все обсудили. Эрик согласился, что обе учительницы дуры, и все-таки встреча его встревожила. Разве Ханну не обеспокоили эти истории? Нет, заявила Ханна. Элси подросток. Она на пороге взросления, она скорбит, в организме ее бушуют гормоны, она постигает, что такое секс и смерть.

–В этом возрасте даже фрумы[6], каким был ты, переживают нечто подобное. И последнее, что ей нужно, – учительница-истеричка.

– Это правда, – уступил Эрик, пусть не вполне убежденный. Упоминание Ханны о его отрочестве, которого она, по сути, не понимала, разозлило Эрика, но виду он не подал. – И все же я считаю, что эта дама тревожится не на пустом месте.

Эрика беспокоило нечто такое, о чем Ханне он не обмолвился словом. Позже, гораздо позже он не раз задавался вопросом, почему в тот момент не решился сказать ей об этом. Призрак отца как предвестье смерти – понятие не библейское. Конечно, по возвращении Эрик заглянет в текст, но он и так был уверен, что этот образ пришел из Зогар, книги великолепной, чьи страницы евреям до сорока лет запрещается открывать. Ни Эрик, ни Ханна не жаловали каббалу, но в их домашней библиотеке чего только нет: ясно, где именно Элси начала изучать мистические воззрения. Эрик запоздало включил правый поворотник, и «фольксваген», висящий у них на хвосте, возмущенно его оббибикал. Ханна опустила стекло, выглянула из машины и крикнула:

– Нацист гребаный!

На следующий день учительница географии попросила Элси отдать ей камень, который та сжимала в левой руке, переписывая с доски. Элси отказалась. Учительница настаивала, но Элси уперлась. Она не делала ничего дурного! Камнем можно воспользоваться как оружием, пояснила учительница, на что Элси ответила: вы видели, что можно ключами сделать с глазом? Класс рассмеялся, а Элси отправили к завучу.

Услышав об этом по телефону, Ханна прикусила язык.

На встречах с психологом Элси рассказывала о написанных ею историях, об отношениях с одноклассницами. И о воображаемых друзьях, в том числе о духе ее деда и маленьком призраке по имени Ариэль, он ищет своих родителей. Обсуждали учебу Элси, обсуждали постигшую ее утрату, обсуждали и исцеление. «Порой происходит такое, что ни забыть, ни привыкнуть, – сказала психолог. – И это нормально. Хорошо это или плохо, эти события становятся частью тебя».

В другой раз, уже на другом занятии, психолог сказала:

– В отрицательных эмоциях нет ничего плохого. Дело вовсе не в том, чтобы запрещать себе нормальные мысли и чувства.

Элси ухмыльнулась.

– А кто сказал, что мне нужны нормальные мысли и чувства?

В классе меж тем ситуация накалялась. На Элси жаловались. В конце полугодия ее родителям отправили отчет, в котором говорилось, что успеваемость Элси «оставляет желать лучшего», а сама Элси «не хочет учиться». На каникулах Элси дичилась родителей, за едой сидела угрюмая.

В начале нового полугодия Ханну с Эриком снова вызвали в школу. В этот раз речь зашла уже об исключении, на беседе присутствовал завуч. Элси ведет себя из рук вон плохо. Она украла у одноклассницы кошелек.

Тем вечером Эрик дома серьезно поговорил с Элси. Она почти два месяца посещает психолога, а толку чуть. Она прогуливает уроки, пререкается с учителями, теряет друзей. Теперь вот нарушила одну из десяти заповедей. Пока не поздно, надо взяться за ум, втолковывал ей Эрик. Элси в ответ впервые на его памяти пожала плечами, как водится у подростков, и Эрик сорвался.

– Я не буду стоять и смотреть, как ты просираешь жизнь.

Эрик сроду не орал на детей и тем более не ругался. Прежде это была привилегия зейде.

– Я могу идти? – уточнила Элси. – Мы через полчаса встречаемся с девочками в кино.

– Ты с ними не пойдешь, – возразил Эрик.

– Тебя же вроде тревожило, что я ни с кем не общаюсь.

– Поумничай мне еще. И убери этот гребаный камень.

Элси, прежде катавшая камушек под подбородком, перестала его катать и зажала в левой руке.

Эрик протянул ладонь.

–Дай-ка его сюда. Сейчас же.

Элси покачала головой, Эрик схватил ее за руку и, дивясь собственной грубости, вырвал у нее камень. Элси терла покрасневшее запястье, как будто с нее только что сняли наручники. На отца она взирала с ужасом и недоумением, ее взгляд туманили слезы.

– Мы всего лишь хотим, чтобы ты была счастлива. – Эрик спрятал камень в карман.

Чуть погодя он удалился в ванную и встал перед зеркалом: в отражении на него уставились перепуганные глаза. Эрик вцепился в вешалку для полотенец, чтобы унять дрожь, и прокрутил в голове разговор с дочерью, так похожий на те разговоры, которые все его детство вели с ним самим и из-за которых он, вне сомнения, стал таким, каким стал, подозрительным, замкнутым, вечно на взводе, и дал себе слово: впредь, как бы ни рассердился, он ни на кого не сорвется. Тем более на детей.

В раздражении Эрик выкинул камешек Элси в окно, тот ударился о тротуар и отскочил на дорогу.

Как ни странно, Эрикова головомойка возымела желанное действие. В следующие две недели успеваемость Элси резко повысилась. На уроках она проявляла инициативу, тянула руку, даже если не вызывали. Учителя говорили, что Элси словно бы вновь стала прежней, хотя им хватало такта не добавлять: «Какой была до смерти деда». Наладились отношения и с одноклассницами, Мередит в выходные пригласила ее покататься на коньках, а некая Паулина попросила на математике посадить ее рядом с Элси, поскольку все остальные на дух ее не выносят.

Но однажды вечером Ханна вернулась домой, а Эрик сидит у подножия лестницы, прижав телефонную трубку плечом к уху, и накручивает на палец телефонный провод. В доме темно, горит только светильник над нижней лестничной площадкой. Ханна пребывала в приподнятом настроении после обсуждения рукописи с агентом и в легком подпитии после встречи с бывшей коллегой, но сразу сообразила: что-то стряслось. Неспроста муж нелепо сидит на корточках в коридоре. Причем в костюме и ботинках. Эрик закончил разговор, но трубку на рычаг не повесил, просто нажал отбой.

– Где тебя черти носят?

Он что, пьян? Она же утром предупреждала, что будет поздно. Ханна швырнула пальто на перила и с демонстративным спокойствием поинтересовалась, в чем дело.

–Элси пропала! Я уже всех обзвонил. Даже твоим родителям набирал, можешь себе представить, как они отреагировали. Домой она не вернулась. Братья понятия не имеют, где она. Толку от этой школы? Они ничего не заметили, никто даже не видел, как она ушла! В голове не укладывается. Дерут с нас такие деньжищи, уж могли бы поставить в воротах кого-нибудь…

– Успокойся. Ты заговариваешься.

– Она пропала, Ханна. Ты что, не понимаешь? Уже поздно, на улице темно, и никто не знает, где она.

На это Ханна кивнула. Что-то удерживало ее от паники. Маленькое чудо: Ашем благословил ее насущной холодной ясностью.

– В полицию звонил?

– Ты в своем уме? Ей четырнадцать!

Ханна наклонилась, положила ладонь на взмокший загривок мужа, большим пальцем нажала внизу затылка.

– Она вернется, – сказала Ханна и тут же поправилась: – Мы найдем ее.

Глава третья

С Товией Розенталем я познакомилась в августе 2008 года, в первый день в университете. Меня поселили в соседней комнате, но подружились мы только в конце семестра. Да и то – постольку-поскольку.

В первую – ознакомительную – неделю Товию упоминали часто в связи с матерью, порой называли «ненормальным». Другие студенты-историки его недолюбливали; на коллоквиумах и семинарах он выступал блестяще, но вел себя как мудак. Например, как-то раз заявил однокашнику, что глупость его «бездонна», а еще одной девушке сказал, что ее доклад «едва дотягивает до осмысленного». Вне занятий Товия держался особняком. Ни во что не вмешивался, тихонько учился. И когда стало ясно, что тусовки его не волнуют и упоминания о материных спорных опусах не задевают, большинство студентов, наверное, забыли о существовании Товии, а он знай сидел себе между стен книг и трудился, чтобы в конце концов стать первым на курсе.

В то первое утро мы с родителями приехали позже всех. Когда я вошла на передний двор, волоча за собой битком набитый чемодан, новичков уже разводили по комнатам, а некоторые уже час как разобрали вещи и теперь толпились на улице, болтали о том о сем. Моя мать разговаривала за троих, трещала о том, как же красиво в колледже и как мне повезло. Отец молчал, но, по-моему, держался великолепно, и когда мы встали в очередь на регистрацию, я сжала его руку. С погодой нам повезло. Для октября день выдался ясный, тучи только наполовину скрывали солнце. Кажется, я уже тогда догадывалась, что такие дни за всю жизнь выпадают раза три или четыре, и этот был первым за те семь лет, что прошли с тех пор, как я поступила в среднюю школу: день бесконечно многообещающий, несущий груз незнакомцев, чьи жизни вот-вот столкнутся с моей. Еще я боялась, что непременно потрачу его впустую. И поэтому цеплялась за родителей, а с ровесниками не общалась.

Средь сутолоки новичков взгляд мой выделил одного. Трудно сказать почему. Он стоял, сунув руки в карманы, и с видом скучающим, даже покорным рассматривал колокольню над парадным залом. Парнишку сопровождал невысокий мужчина, кряжистый и бородатый. Отец – отсюда он наверняка отправится на работу – был в сизом костюме-тройке, тогда как на его сыне были брюки гармошкой и – такой пессимизм – зеленый дождевик, невзирая на бабье лето. Их спутница, совсем девочка – лица было не разглядеть – теребила завязки своей белой кофты с капюшоном. Все трое молчали. Чуть погодя отец с силой хлопнул парнишку по плечу, сунул ему портфель, взял девочку за руку и повел к парадным воротам. У выхода она обернулась, напоследок взглянула на колледж, и я увидела, что она отнюдь не ребенок, а молодая женщина, ей лет двадцать, если не больше. Отец по-прежнему крепко держал ее за руку – как маленькую, подумала я. А парень, оставшись один, перекинул длинный ремень портфеля через ручку своего чемодана. Миг спустя кто-то из второкурсников повел его в назначенную ему комнату. У двери жилого корпуса парнишка поднял было руку, чтобы коснуться кирпичного косяка, но тут же отдернул, будто обжегся. Тогда я еще не знала, что он думал коснуться мезузы, такие коробочки крепят у входа в еврейские дома, внутри мезузы лежит свиток пергамента с молитвой. Эти коробочки обеспечивают жилищу божественную защиту. Но на стенах колледжа, который основали христиане и в котором теперь обитали главным образом скептики вроде меня, мезузы не имелось, и нельзя было прикоснуться к печати Господней защиты.

Я засмотрелась на парня и вздрогнула, когда мой отец встревоженно произнес:

– Милая, наша очередь.

Вскоре настала пора моим родителям уходить. Отец сказал: «Если тебе здесь не понравится, не забывай, что это всего-то три года жизни». Мама шлепнула его по руке и посоветовала мне не переутомляться. Я росла книжным ребенком, училась с энтузиазмом, друзей у меня было не то чтоб в избытке, и об этой минуте я мечтала с двенадцати лет. Я сообразила, что родители на свой манер пожелали мне здоровья, счастья и благополучия. И меня вдруг тронуло то, что они вдвоем повезли меня в колледж, а ведь им для этого пришлось отпрашиваться на весь день с работы.

Впервые оставшись одна, я решила, что пора с кем-нибудь познакомиться. И для начала постучалась к соседям, низкий голос из-за двери спросил меня, что мне надо. Помявшись, я все же вошла и с удивлением обнаружила того самого парня, которого видела на улице, дождевик он так и не снял. Парнишка стоял на коленях у чемодана, доставал оттуда книги и складывал стопкою на полу.

– Товия, – бросил он, подняв на меня глаза, я ничего не ответила, и парнишка добавил: – Меня так зовут.

Впоследствии я пойму, что он не особо похож на свою прославленную родительницу, чьи медные кудри и лицо сердечком регулярно мелькали над статьями, печатавшимися по всей стране. У Товии, в отличие от нее, волосы были прямые, почти черные, лицо худое, черты острые и серьезные. Но в ту первую встречу, стоя на пороге его комнаты, я понятия не имела о его знаменитой матери.

Достав последние пожитки – их оказалось на диво немного, – Товия запихнул чемодан под кровать и встал. Я впервые видела, чтобы человек настолько смущался, протягивая руку.

– Ты никогда раньше не пожимал руку девушке? – спросила я.

–Вообще-то да, – признался Товия.

Я подумала тогда, что бледность и набрякшие веки делают его похожим на задрота – из тех, кто до седин проживает с родителями. Красавцем его не назовешь, и все же было в его лице нечто такое, что привлекало внимание: широкие скулы как минимум впечатляли. В отрочестве, с нетерпением дожидаясь скачка роста (который, как оказалось, не задерживался, а не планировался вовсе), Товия обнаружил, что, если вот так наклониться к зеркалу и пальцами оттопырить уши, он смахивает на молодого Кафку.

Все это он сообщил мне в первую нашу беседу.

– Лица имеют значение, – сказал Товия. – Древние мистики принимали физиогномику всерьез. То были люди, уверенные в том, что отыскали способ вознестись на небеса и узреть Господень престол. Разумеется, они вынуждены были стеречь свое тайное знание – они опасались преследований и тщательно отбирали тех, кто был вхож в их круг. Тем, кто желал к ним присоединиться, необходимо было, помимо безупречной нравственности, еще и правильное лицо.

Он примолк, о чем-то задумавшись, и вздернул подбородок.

– Как думаешь, я подошла бы?

Я делано рассмеялась, гадая, шутит он или нет.

– Нет, конечно, они на тебя даже не посмотрели бы.

Я спросила почему.

–Во-первых, ты женщина. И в-главных – ты не еврейка.

Я не стала его поправлять, хотя он ошибся ровно наполовину. Меня впервые назвали женщиной, а не девушкой, и меня это задело. Однако смущал меня вовсе не странный педантизм Товии. Он так стремился рассказать мне о себе и своем мнении о колледже, что я не могла вставить слова. А когда я заявила, что хочу разобрать вещи, отправился со мной ко мне в комнату. Из картонного тубуса я достала плакаты: обложка первого альбома Long Blondes[7], кадр из «Девственниц-самоубийц» – Кирстен Данст раскинулась в высокой траве, то ли мертва, то ли грезит. То и другое я выбрала под руководством брата с тем расчетом, чтобы произвести впечатление на новых однокашников. Товию плакаты не впечатлили, он заявил, что Евгенидис – халтурщик, и спросил: «Лонг блондз» – это такой коктейль? Я разворачивала плакаты, приклеивала к стене, а Товия развлекал меня разговорами. В конце концов я сказала ему, что мне нужно позвонить. И то, что я собираюсь обсуждать, не предназначено для чужих ушей.

Меня предупреждали, что бывают такие люди. И все равно удручало, что первым я познакомилась именно с Товией и что каждое утро мы будем просыпаться через тонкую стенку друг от друга.

Те первые впечатления оказались обманчивы: я недооценила эксцентричность Товии. На второй день народ из нашего коридора, дабы облегчить остаточные муки похмелья, решил что-нибудь посмотреть и принялся перебирать варианты. Мы долго ходили по кругу, но в конце концов практически единогласно выбрали «Дрянных девчонок». Возражал только Товия – единственный не с похмелья.

– Дайте угадаю. За дрянной наружностью трепещут сердца из чистого золота.

Сам он предложил «Хиросима, любовь моя». Когда голосовали за эту (скорее всего, унылую) классику французско-японского кинематографа, Товия, возмущенный нашим филистерством, вскинул руку. Поражение он принял не то чтобы снисходительно и в раздражении удалился. Я, как и все, решила, что он ведет себя как мудак, однако меня поразило выбранное им слово. Сердца не стучали, не бились, а трепетали.

Другой пример. Студенты порой бросали пенни в полную пинту пива, побуждая хозяина пива осушить стакан и тем самым не дать утонуть королеве: распространенный розыгрыш. Глупый, конечно, но последствия отказа были вполне осязаемы: если пенни оставить в бокале, пиво быстро приобретает противный привкус меди; многие из нас, менее опытных выпивох, в первые недели учебы прошли через это булькающее мытарство. Еще порою подбрасывали двухпенсовик в чей-то десерт, злополучный едок обязан был прикончить десерт без помощи рук, на манер свиньи у корыта. Мой приятель Джен опробовал этот фокус на яблочном крамбле Товии.

– Давай, новенький, жри.

Товия выудил монетку и поднес к глазам, чтобы рассмотреть. Одна ее сторона была в заварном креме. Другую, сильно окислившуюся, покрывал зеленый налет.

– Что ты творишь? Отравить меня хочешь?

Джен пожал плечами.

– Это такой прикол.

–Обхохочешься. Если ты еще раз подбросишь мне в пищу какую-нибудь дрянь вроде этой монеты, я пойду прямиком к декану.

– Полегче, чувак. – Джен оглядел нас, сидевших за столом, и закатил глаза.

– Я же мог подавиться. Ты меня чуть не убил!

В тот день в столовой на Товию обернулись многие, и среди тех, кто смотрел на него, друзей он не приобрел.

В его оправдание надо сказать, что время тогда для нас выдалось непростое. В большинстве университетов принято, что в первую неделю новичкам дают время привыкнуть и уж потом начинать учебу. Якобы так проще пережить тоску по дому и внезапную разлуку с единственным миром, прежде тебе известным. До того как я поступила в колледж, брат мне рассказывал, что первая неделя оставила у него незабываемые впечатления, и прибавлял торопливо: «Но смотри не увлекайся». Ему не хотелось думать, что его младшая сестра будет проводить время так же, как некогда он сам, шляться по ночным клубам и заигрывать с незнакомцами.

Он беспокоился зря.

Мы прибыли в понедельник, а во вторник нас пригласили выпить с нашими тьюторами перед торжественным ужином. Тем летом вышел на пенсию старейший преподаватель кафедры английского языка и литературы. За главного остался доктор Филлипс, чопорный медиевист, занимавшийся религиозной поэзией и земельным налогом в Англии XIII века: такого никто не назвал бы душой компании. По мнению Филлипса, вино на церемонии знакомства студентов и преподавательского состава задает неправильный тон. Вместо этого нас приветствовали апельсиновым соком c печеньем и задали первое сочинение, сдать его полагалось на следующей неделе: «„Мы не должны презирать за невежество тех, кто жил в прошлые века. Они – наше знание“. Выскажите ваше мнение о романах Чарльза Диккенса и Джордж Элиот в свете этой цитаты». Доктор Симмс, специалистка по викторианской эпохе, поинтересовалась, есть ли у нас вопросы.

Вопрос у меня был, но я промолчала. Когда именно у нас будет неделя безделья?

Расстроились все, но Джен рвал и метал.

– Неужели она не понимает, что образование должно быть комплексным? Чтобы и книги читать, и тусить, и напиваться.

Я кивнула: Джен явно знал, о чем говорит. В ту первую неделю у меня появилась привычка молча соглашаться со всеми, ведь они наверняка умнее меня. Я подумала, что, если так будет продолжаться, я стану противна сама себе. На Джена, как и на Товию, я обратила внимание в первый же день. Не заметить такого красавца было невозможно: натуральный блондин, такой высокий, что в дверях неизменно пригибался. Он уже перезнакомился почти со всеми первокурсниками. Я сперва думала, что они бывшие его одноклассники, но, поразмыслив, решила: вряд ли.

Так рано задание получили не мы одни. Тьюторы встретили таким образом едва ли не всех студентов, многие жаловались. «В чем смысл нулевой недели, если в нее все равно придется учиться?» У преподавателей, разумеется, был ответ. Я слышала у часовни, как доктор Эйлешем, декан, сказал: «Так вам будет проще в первую неделю учебы. Мы же не хотим весь семестр наверстывать материал?» Вот как нас обманули. В школе мне внушили мысль, что преподаватели в университете ведут себя не так, как школьные учителя. Они всего лишь хранители знаний, искренне и объективно рассуждают на семинарах и, если заслужить их доверие, приглашают тебя на закрытые вечеринки, где стираются границы между поколениями.

Из студентов на их стороне был только Товия.

– Даже не верится, что люди действительно жалуются на нагрузку. Если вам только и хочется, что трахаться и глотать колеса, незачем было поступать в один из старейших британских университетов.

Я предположила, что, возможно, людям хочется и учиться, и развлекаться. Товия задумался.

– Но почему? – недоуменно спросил он. – Почему им этого хочется?

Комитет по организации досуга старался, несмотря на учебную нагрузку, развлекать нас по мере сил. Организовывал рейвы, походы по барам, футбольные инициации, светофорные вечеринки, не говоря уже о мероприятиях безалкогольных – клуб дженги, походы в кафе-мороженое по средам, сеансы блиц-знакомств. Нулевую неделю венчала наша первая студенческая вечеринка, она должна была состояться в субботу в баре колледжа. «Там-то все и закрутится, – предсказывал Джен. – И однажды окажется, что один или два брака стали следствием той судьбоносной субботы». Темой выбрали золотой век Голливуда, и я прочесывала благотворительные магазины в поисках шляпки, как у Ингрид Бергман в «Касабланке».

Но в субботу на пробковую доску возле комнаты отдыха прикнопили объявление. Вокруг толпились студенты. Заметив меня за пределами круга, Джен сообщил мне новость:

– Отменили, мать их так, отменили.

– Что отменили? – уточнила я.

– У нас не будет первой вечеринки! А ведь это решающий момент, на ней знакомится весь поток, и у нас ее даже не будет!

Выяснилось, что вечеринку отменили в наказание. Накануне вечером во время похода по пабам двое студентов подрались у «Герба садовника». Оба окончили вечер в камере, один недосчитался двух зубов. А поскольку будущий пациент дантиста был вице-президентом комитета младшекурсников, а его противник – секретарем по организации культурно-массовых мероприятий, было решено, что случившееся компрометирует саму суть нулевой недели. Так что костюмированную вечеринку отменили, а с ней и пенные вечеринки, и даже дженгу.

В нашем коридоре я встретила Товию: он как раз выходил из кухни. Краем рубашки он вытирал чайную ложку. Выглядел он, как всегда, излишне нарядно и при этом небрежно: на лацкане пиджака пятно, рубашку не мешает погладить. Он всегда одевался так – вроде бы элегантно, но неопрятно.

– Из-за чего шум? – спросил он.

Я рассказала ему про драку и отмененную вечеринку.

–И всё? Из-за какой-то там дискотеки люди рвут на себе волосы и одежды?

– Что-что?

–Рвать что-либо – традиционная реакция на утрату. Выдирать себе волосы, распарывать одежду. Мой дед однажды видел такое своими глазами. Мужа его соседки повесили на фонарном столбе возле их дома. И она клочьями выдирала свои волосы и протягивала моему деду. Потом надорвала подол платья. Дед тогда был младше, чем мы сейчас. Стоит и держит в руке клочья чужих волос. Что ему было с ними делать?

Товия сообщил мне об этом так же непринужденно, как прежде рассказывал о древних мистиках и их зацикленности на лицах, но взгляд его был суров, и у меня возникло смутное чувство, будто он меня осуждает. Я не нашлась, что ему сказать, и оставила его мрачный вопрос без ответа.

В общем, Товию в колледже объявили чудиком, ненормальным, и я стыдливо разделила общее мнение. Он ни с кем не общался и, куда бы его ни звали, сидел у себя; после второго-третьего раза, когда кто-то из нашего коридора спросил Товию, не пойдет ли он сегодня вечером развлекаться, и получил отлуп, приглашать его перестали. Поначалу я полагала, Товия никуда не ходит, потому что не пьет, и каким-то образом связала это с его религиозным воспитанием. Но в этом я дважды ошиблась: пить разрешается даже ультраортодоксам (некоторые мудрецы даже это поощряют), и у Товии, умеренного ортодокса, в комнате на каминной полке стояла бутылка «Гленливета».

Из-за несовпадения ритмов (я жаворонок, он сова) виделись мы нечасто. Порой по утрам болтали за чашкой кофе, от случая к случаю вместе ходили в столовую. Мы приятельствовали, но не дружили. Ник, мой брат, предупреждал меня, что в первые недели студенческой жизни, когда университетская социальная иерархия еще не сложилась, нужно тщательно выбирать тех, с кем проводишь время. Я ужасно боялась, что не впишусь. И меньше всего мне хотелось связаться с каким-нибудь эксцентричным прилипалой, из-за которого мне будет трудно поладить с остальными.

Пожалуй, я зря беспокоилась. Те первые недели семестра были чистейшим счастьем. Помню, как сидела у себя в комнате на подоконнике, курила и болтала ногами, как с друзьями смеялась до ночи. Помню, с каким восторгом открывала для себя статьи и идеи, которые, пожалуй, навсегда изменили мое сознание. Помню торопливые карандашные пометки на полях, порою в сопровождении восклицательных знаков. Казалось, все изобилует возможностями: выпивка на бегу, клубы, музыка, утра, окутанные похмельем. Это было великое приключение. События и люди были важны по-настоящему. За считаные недели я обзавелась друзьями куда интереснее всех, кого знала дома, активными, честолюбивыми, имевшими свое мнение о жизни. И если в их обществе я говорила меньше, чем мне бы того хотелось, то лишь потому, что я привыкала к новым нормам общения. А вскоре у меня приключились и первые любовные перипетии. Мы были абсолютно разные, и за пару недель наши отношения целиком себя исчерпали. Потом я еще дня два-три изображала брошенную возлюбленную, и где-то, в какой-то потрепанной папке, у меня до сих пор хранятся скверные стихотворения, которые меня тогда угораздило сочинить.

Товии в этой моей новой жизни места не было. Никогда не забуду его лицо в тот единственный раз, когда он вечером пошел с нами в клуб. Он стоял на краю танцпола, с вином в пластиковом стаканчике, страдая в пальто и шарфе, которые не пожелал сдать в гардероб; Товия подозвал меня и спросил с неподдельным изумлением:

– Неужели это правда весело?

Однажды в середине семестра мы вчетвером курили на лавочках, смотревших на передний двор. Я тогда только начала курить. Летом перед моим отъездом в университет Ник предупредил меня, что мне придется налаживать отношения с людьми, и курение в этом смысле более чем годится. «Ты у нас не сказать чтобы яркая личность». Я обиделась на него за эти слова – Ника-то всегда охотно принимали в компанию, – но в его мудрости не усомнилась. И вот мы сидели на лавочке с Дженом, Кэрри и Руби. Болтали о семинарах, обменивались впечатлениями об особенностях наших лекторов. Такие, как Джен, популярные и спортивные, в школе меня не замечали в упор, но здесь, в университете мы с ним были на равных. Он специализировался и по истории, и по литературе, так что, в отличие от меня, имел возможность непосредственно наблюдать поведение Товии на семинарах. («Ну он полный псих».) Все знали, что в первую неделю Джен и Кэрри мутили, но, видимо, «не всерьез», да и Кэрри, как я узнала потом, нравились главным образом женщины. Кэрри изучала французский и русский; однажды ее наверняка выберут в парламент.

Вот что за люди приняли меня как свою, и это превосходило все мои ожидания.

С одной оговоркой: Руби я толком не понимала. Лицо у нее было настолько симметричное, что даже не верилось. И каждому новому знакомому она непременно делала комплимент. (Мне достался «красивые ногти».) За это ее считали очаровательной.

Руби прервала кратковременное молчание вопросом, читали ли мы последнюю статью Ханны Розенталь в «Спектейторе». О религиозных обязанностях, традиционных гендерных ролях и, видимо, феминизме. Мы с Дженом статью не видели, а вот Кэрри – да. Она, как и Руби, сочла ее спорной и неприятной.

– Представляете, каково это – расти у такой женщины? – спросил Джен. – Она же просто фашистка.

Тогда я понятия не имела, из-за чего мать Товии вдруг именуют фашисткой. Мне казалось, она, по сути, исповедует социальный консерватизм, выступает за религию и нуклеарную семью, и едва ли не все, что она пишет, укладывается в утверждение «нужно верить в Бога и быть добрее друг к другу». Не любить такую легко, ненавидеть – не так-то просто. В современной повестке я толком не разбиралась и колонки Ханны об Израиле не читала.

– Вот-вот, – подхватила Кэрри, – не говоря уже об этой истории с его сестрой.

Все закивали, я одна не знала, в чем дело.

– А что за история с его сестрой?

– Она пропала, – пояснил Джен. – Еще в детстве. Ты разве не помнишь? Нам тогда было, наверное, лет девять.

Я порылась в памяти, но ничего не нашла. Как и следовало ожидать. Родители надо мной тряслись и, уж конечно, оградили бы меня от подобных известий, я и о Джейми Балджере-то[8] услышала лишь через много лет.

– Это, наверное, был кошмар, – заметила Руби, – сколько ей было? Лет двенадцать-тринадцать?

Точный год не вспомнил никто.

–А помните, как Ханна Розенталь по телевизору заявила, что Небесный Папуля непременно найдет бедняжку?– спросил Джен.– «Посмотрите на Моисея, посмотрите на Иосифа. Бог не бросает детей, попавших в беду». И это не какая-то городская сумасшедшая, а твоя мать!

Дети все время теряются, заметила Кэрри, интересно, на какие рычаги надавила Ханна, чтобы добиться такой огласки.

– А что случилось? – полюбопытствовала я. – Ее в итоге нашли?

– Нашли, конечно, – ответил Джен. – В канаве.

– Некрасиво так говорить, – сказала Кэрри. – Тем более что это неправда. Она через несколько дней сама вернулась домой. Я в этом уверена.

Джен затушил окурок о подлокотник деревянной лавки.

–Ты ее с кем-то путаешь. Не хочу нагнетать, но ее точно убили. Вроде потом даже арестовали какого-то мутного типа, ее знакомого. Эта парочка собирала всякую срань – карты таро, куклы вуду, гексаграммы.

Но Кэрри уперлась. Она прекрасно знает, о ком говорит, Элси Розенталь, ошибается здесь Джен. И не было никакого «мутного типа», это он выдумывает.

Руби выдвинула третью версию: согласно ей, девушку так и не нашли и расследование не закончили.

– Как называют такие дела? Висяки?

– Я не понимаю одного, – сказала Кэрри, – почему он всем тычет в нос, что он еврей. В моей школе было много евреев, но они это не выпячивали.

Я училась в женской школе Святого Павла. И получала стипендию, пояснила Кэрри.

Я хотела было вернуть разговор к сестре Товии, но Джен произнес:

–В Святом Павле? Так они, наверное, все светские. Как большинство евреев: они слишком умны, чтобы верить в такую чушь.– Джен посмотрел на меня, и я подумала, что он, должно быть, о чем-то догадался. Своей внешности я стеснялась – мне казалось, я отдаленно похожа на уроженку Восточной Европы – и унаследовала от бабки по матери больше, чем мне того хотелось бы. – Но наши друзья Розентали, – продолжал Джен, – записные фанатики.

Джен был первым настоящим марксистом, с которым мне довелось познакомиться, и запросто цитировал не только «Манифест коммунистической партии», но и более поздних истолкователей – Грамши, Хобсбаума, Стюарта Холла. Над столом у Джена висел плакат с Троцким, и когда я спросила: «Это не тот ли чувак, которого тюкнули ледорубом?», Джен ответил на полном серьезе: «Он до этого много чего успел». Джен то и дело ругал поздний капитализм и церковь, двух своих злейших врагов. Он в равной степени презирал ислам и ортодоксальный иудаизм, не страшась обвинений в нетерпимости. Джен считал все институциональные религии дерьмом, кто бы их ни исповедовал.

–Вообще-то надо спросить у Кейт, что она думает, – сказала Кэрри. – Вы же с ним вроде друзья? Живете в одном коридоре, нет? А может, и больше, чем просто друзья…

С Дженом мы много общались, а вот Кэрри и Руби я толком не знала и потому удивилась, что Кэрри знает, где я живу. Я далеко не сразу осознала, как тесен мой новый дом.

– Мы не друзья, – возразила я, – он всего-навсего мой сосед.

–Но ты наверняка что-то о нем знаешь, – не унималась Руби.

Все ждали, что я отвечу. А что я могла сказать? Что кофе Товия пьет без сахара и молока, а меня это почему-то бесит? Что у него не бывает гостей?

– Главное в нем то, – проговорила я, представив, как Товия в свете стробоскопа дрожит от громких басов, – что он ненавидит веселье. Он типа Скруджа, ему будто нравится быть злым.

К моему облегчению, Джен отрывисто расхохотался, а следом за ним и девушки. А я продолжала, меня упрашивать не пришлось:

– Когда мы с ним познакомились, он даже не знал, как пожать мне руку.

Я изобразила, как это было, повеселила компанию.

Кэрри, видимо, уязвило, что слушают не ее, и она вернула разговор к более серьезной теме – характеру Товии.

– Он, кстати, совсем не умеет держать себя в руках. Вы слышали, что он поссорился с доктором Бруксом и убежал с его семинара?

Я об этом не слышала и с нетерпением ждала подробностей. Но тут из аркады, ведущей к библиотеке, вышел сам Товия. Он двигался неуклюже, как всегда, в нашу сторону даже не посмотрел. Едва он скрылся в привратницкой, как все снова скрючились от смеха. Кроме меня. В таких ситуациях я всегда была Товией.

– Блин! – воскликнула Кэрри. – Как думаете, он нас слышал?

– И что с того? Мы ничего такого не говорили. Я всего лишь назвал его маму фашисткой. Так она, кхм, фашистка и есть, уж простите.

Остальные смеялись, я извинилась и ушла. Если я не друг Товии, то кто тогда ему друг? Я впервые подумала, что ему, наверное, одиноко. Он хоть и задавался, но всегда спрашивал, как у меня двигается учеба, а за его вспыльчивостью и странными манерами пряталась доброта. Как-то раз я пожаловалась на головную боль, и Товия через полчаса принес мне ибупрофен. Я удивилась, чего он так долго, и спросила: «У тебя с собой не было, что ли?» Нет, ответил Товия, я сбегал в город.

В тот вечер, когда мы столкнулись по дороге домой, он не обмолвился ни словом о случившемся во дворе. Я спросила, как прошел его день, Товия пожал плечами и с привычной церемонностью пожелал мне спокойной ночи. Значит, он, слава богу, ничего и не слышал. Время от времени мы с ним по-прежнему болтали о том о сем, но меня чем дальше, тем больше увлекала учеба, новые друзья и тусовки до ночи.

Товия же проводил время в одиночестве, в своей комнате, и вел себя настолько тихо, что трудно было понять, там он или ушел. Мне по-прежнему было стыдно за то, что я сказала Джену и остальным, но не стану притворяться, будто переживала за Товию. Не особенно одаренный в смысле навыков общения, он, несомненно, вскоре найдет таких же, как сам, среди университетских изгоев. Мне он был не очень-то интересен. Мои первые впечатления о Товии уже определились. Изнеженный религиозный мальчик, застенчивый, эрудированный, если его задеть, будет обороняться, а в остальном незаметный. Мальчик, который добился таких результатов благодаря тому, что прилежно учился в школе и никому особенно не досаждал. Не сын, а мечта любой еврейской мамы.

Глава четвертая

Так обстояли дела до одного вечера в конце ноября; семестр завершался, и я отправилась послушать рассказ Эли Шульца об осмыслении Холокоста с точки зрения философии и искусства. Место выступления было мне незнакомо: судя по адресу, оно располагалось на одной из извилистых улочек, ответвляющихся от главной. Через несколько дней надо было сдавать итоговую работу, и по-хорошему мне следовало бы сидеть в библиотеке. Однако я все же пошла на мероприятие и теперь в сумерках всматривалась в номера зданий. Ни одно из них не походило на лекторий.

Шульцем я восхищалась с тех самых пор, как летом перед выпускными экзаменами прочитала «Свет черный, свет белый». В сущности, я и в университете оказалась отчасти благодаря Шульцу: в заявлении с просьбой о зачислении я писала о его критических статьях, и на собеседовании меня расспрашивали о его взглядах. Шульцу было уже за восемьдесят, кто знает, сколько ему осталось. Я услышала, что он – редкий случай – выступит перед обществом «Бен-Шолем», и решила пойти непременно. Чистое везение, если вдуматься, ведь это общество свои мероприятия не рекламировало и о выступлении Шульца я узнала исключительно потому, что накануне в «Гринзе» это событие обсуждали два незнакомца, сидевшие за соседним столиком.

Я никогда не слышала ни об Эмануэле Бен-Шолеме, ни о его обществе и понятия не имела, что он своего рода современный пророк и основоположник небольшой ветви хасидизма, а тот, насколько я понимала, нечто вроде таинственной секты. Я ничего не знала ни об истории этого движения, ни о том, что возникло оно в штетлах Восточной Европы как абсолютно неортодоксальная разновидность религиозной традиции, основанная не на спокойной молитве, а на радости и экстазе. Пусть вас не смущают строгие наряды и старомодные бороды: хасиды отнюдь не святоши. Во время богослужений они и поют, и пляшут. А когда молитвы окончены и книги закрыты, обязанности ума уступают место обязанностям духа. Хасиды, пошатываясь, тянут религиозные напевы. Пить не обязательно, но, безусловно, так легче.

Наконец я заметила нужное здание и с опаской направилась к нему. У входа не толпились студенты, никто не докуривал сигареты, не пристегивал велосипеды к перилам (обычно перед публичными мероприятиями наблюдаешь именно такую картину). У дверей, преграждая мне путь, стоял мужчина с вьющимися пейсами, в хомбурге и черной одежде. Едва я приблизилась, как мужчина что-то сказал, язык напоминал немецкий.

– Прошу прощения? – проговорила я.

Мужчина уставился на меня сквозь круглые очки и спросил, еврейка ли я.

–В каком-то смысле. Я пришла на лекцию профессора Шульца. Это же здесь, верно?

Мужчина задумчиво повел носом.

– Лекция вам нужна? Это можно.

Я шагнула вперед, и он вскинул правую ладонь.

–Но что значит «в каком-то смысле»? Это как хомяк, воспитанный песчанками, в каком-то смысле морская свинка?

– Хомяк, воспитанный… кем?

– Евреи есть евреи, – пояснил мужчина.

Вечер был знобкий, по рукам моим бежали мурашки.

– Я не знала, что это закрытое мероприятие, – ответила я.

Я развернулась, гадая, чем занять время, раз планы мои сорвались. Но мужчина окликнул меня.

– Кто говорит, что закрытое?

Уязвленный тем, что я решила уйти, он отступил от двери и жестом пригласил меня внутрь.

– Наверх, наверх. Они, скорее всего, еще едят, но вы никому не помешаете.

И не успела я войти, как он еще раз пробормотал «в каком-то смысле» и покачал головой.

Увиденное наверху мои нервы не успокоило. Просторную комнату освещали только свечи, над ними вился дымок. Сидевшие за составленными подковой столами накладывали себе из больших мисок раскисшие салаты и маслянистые макароны. Кое-кто из собравшихся помоложе был в джинсах и цветных свитерах, большинство же было одето, как тот мужчина у входа, и все мужчины без исключения были в головных уборах. К этому моменту мне уже стало более чем понятно, что здесь отнюдь не лекторий. Во что я ввязалась?

В детстве я знать не знала, что я еврейка. Отец мой родился во Франции, во время войны, мать его была француженка, отец англичанин. По крайней мере, так ему сообщили. По-французски в доме, где рос мой отец, не говорили, о городе, где он родился, почти не упоминали. Если отца это и удивляло, он, скорее всего, объяснял это тем, что его мать искренне любила Англию, страну, которая дала ей пристанище после бегства из континентальной Европы; вполне естественно, что его мать хотела, чтобы ее сын был plus anglais que les anglais[9].

И лишь после смерти моей бабки отец узнал из ее бумаг, что на самом деле и по отцовской, и по материнской линии она родом из Литвы. Англичанин, которого мой отец называл папой и который дал ему свою фамилию (его тогда уже давно не было в живых), был вторым мужем моей бабки. Что стало с родным отцом моего отца и со всей его многочисленной родней, доподлинно неизвестно, хотя догадаться нетрудно. Наверняка я знаю лишь, что все они были евреи: этот факт моя бабка всю жизнь скрывала от своего сына. И ее девичья фамилия, как выяснил мой отец, была не Дюпон, а Кон. В вещах ее обнаружился дрейдл, молитвенник на иврите и набор филактерий, предположительно принадлежавших ее первому мужу.

У родителей моих на двоих не набралось бы и капли веры, и то, что они узнали настоящую национальность моего отца, этого не изменило. Однако мой брат – ему тогда было пятнадцать – после этого открытия настолько заинтересовался религией, что настоял, чтобы ему устроили запоздалую бар-мицву в стилистике «Парка юрского периода». (У него никогда не было недостатка в кумирах-евреях помимо Стивена Спилберга, Леонарда Нимоя и Стэна Ли, так что брат очень обрадовался, узнав, кем были его предки.) Мы украсили зал папоротниками в кадках и уселись за столы с табличками «ТрицераТополь» и «Меноразавр рекс». Любое сходство с ортодоксальной церемонией было то ли поверхностным, то ли кощунственным.

С тех пор я ни разу не переступала порог синагоги и сейчас понятия не имела, как себя вести. К счастью, какая-то круглая, по-матерински заботливая женщина заметила, что я топчусь в нерешительности, и усадила меня рядом с собой.

– Рабби Майкл замечательный человек, – сказала она. – А после ужина будут и другие прекрасные выступления.

Я спросила, здесь ли Шульц. Она указала в дальний конец помещения, где, опустив глаза, сидел какой-то старик. Не его ли лицо я видела на клапанах суперобложек? Вид у старика был измученный. По лбу его и щекам змеились такие борозды, что, если вставить в них игральную карту, она не выпадет. Еды перед ним не было, и к беседам с сидевшими слева и справа он не выказывал интереса.

Чуть погодя, после вступительного слова раввина (тот говорил учтиво, однако с запинкой), Шульц поднялся с места и прошаркал в переднюю часть комнаты. Его вел под локоть мужчина с лицом цвета лопнувшего граната. Но когда Шульц открыл рот, помощь ему уже не потребовалась.

–Я хотел бы начать со старинного предания. Перенеситесь мысленно в середину восемнадцатого века, в пору, которую мы называем «эпохой Просвещения». По всей Европе наблюдается невероятный прорыв в естественных науках, философии, политологии. Кардинально меняется и мышление, и общественный порядок. А где-то в Королевстве Польском еще пребывает среди живых Исраэль Бааль-Шем-Тов, рассказывает истории у очага и день ото дня обретает новых последователей. В ту пору некоторые, перекрикивая грохот прогресса, еще рассуждали о чудесах и волшебстве.

И вот однажды вечером по проселку ехали два мудреца. Звали их ребе Элимелех и реб Зуся. Был пятничный вечер, почти как сегодня, дул ветерок, стояла лютая стужа, темнело, и двое мужчин понимали, что им надо где-нибудь остановиться, чтобы отдохнуть и встретить шабат. Вскоре они набрели на небольшой постоялый двор и договорились с хозяином, что заночуют на первом этаже возле камелька. Заплатить за комнату им было нечем, но им все равно разрешили остаться. Древний обычай велит предоставлять кров ангелам, переодетым путниками. Два мудреца легли спать, деревню окутала тишина. Но среди ночи оба проснулись в одно и то же мгновение. Ребе Элимелех признался, что его ни с того ни с сего обуял несказанный ужас. Реб Зуся почувствовал то же самое. «Не уйти ли нам?» – предложил Элимелех. – «Да, причем сию же секунду», – ответил реб Зуся. И хотя ночь была беззвездная, студеная и опасная, мудрецы отправились дальше, и только бледная луна освещала им путь. О том, что было после, можно только догадываться. Но я скажу вам, где они остановились. В небольшом южнопольском городке под названием Освенцим. Или Аушвиц, каким через полтораста лет узнал его весь мир.

Кое-кто из присутствующих закивал: мол, слышали мы такое. Много лет спустя мой друг Джим Барански расскажет мне свою версию этой истории, в ней все было наоборот. Барански был гобоистом и выступал по всей Европе. И однажды в Вене он с товарищами-музыкантами отправился в старую пивную отметить премьеру. Дело было в конце семидесятых. За смехом и оживленными разговорами Барански вдруг ощутил сильнейшую боль: грудь его словно зажало в тиски. Воздуха не хватало, и он испугался, что завтра не сможет играть. Он вышел на улицу, сообщил о случившемся подруге, не из числа музыкантов, а местной, с которой познакомился в первый приезд в Австрию. И эта женщина рассказала ему, что некогда в этой пивной любили бывать нацисты. Ходили слухи, что некий садист однажды привел еврея, велел ему лечь на пол и поставил ему на грудь табурет. После чего предложил своим товарищам одному за другим подниматься на табурет, пока еврея не раздавили насмерть.

–Чему учит нас эта история?– спросил Шульц.– Что она говорит нам? Что для цадика нет различия между прошлым и настоящим, что, если смотреть глазами Бога, вспомнишь будущее, и прошлое развернется перед тобою? Тогда почему нельзя было это остановить? Бог ведь знал, что будет. Значит, Бог попустил, чтобы это случилось. Что делать с подобной мыслью? Как нам и дальше жить евреями, зажигать шабатние свечи, отделять милхедиг от фляйшедиг[10], обрезать наших сыновей?

Пала ночь. Древнее лицо Шульца в дымном свете отливало бронзой. Я огляделась, надеясь, если честно, увидеть других неверующих, пришедших на лекцию, а не на ужин. Мне казалось, присутствие одного-двух единомышленников уймет мое растущее беспокойство.

– Но и противоположная позиция не менее убедительна. Существуют письменные свидетельства, что даже в лагерях были те, кто постились в Йом-Кипур, мужчины и женщины, изнывающие под бременем голода, отказывались от миски супа ради соблюдения духовных обетов, хотя прекрасно осознавали, что это решение на день приблизит их к смерти. И кто мы такие, чтобы отворачиваться от Бога, если даже эти живые мощи не утратили веру?

И здесь мы подошли к парадоксу. Жить как еврей невозможно, и жить не как еврей в равной степени невозможно. Оба пути возмутительны, оба оскорбляют мертвых. Но сегодня мы с вами поговорим о том, возможно ли разумно рассуждать о Холокосте. Некоторые мыслители утверждают, причем весьма убедительно, что это невозможно…

– И мыслительницы, – вставила моя соседка, и на нее громко шикнули.

–Теодор Адорно писал, что после Аушвица не может быть поэзии. На земле творился ад, теперь что-то должно уйти. Никаких больше сонетов, никаких баллад, никаких од, даже элегий мертвым, лежащим в могилах. И правильно, скажем мы, и справедливо. Но факт остается фактом: за последние полвека написали немало отличных и даже гениальных стихотворений. В одной только английской поэзии был Тед Хьюз с его неординарным мифическим воображением, были яростные песни Джона Берримена, была умная и проницательная Элизабет Бишоп. Быть может, Адорно попросту ошибался?

Шульц примолк, обвел взглядом слушателей, давая понять, что вопрос не совсем риторический.

–Я скажу больше. Гениальный поэт и химик Примо Леви в сорок пятом году вышел из лагеря и написал сотни страниц о том, что там творилось,– о живых трупах, о конвейерах убийств. И даже он утверждает, что выжившие – не истинные очевидцы, по-настоящему ужас происходившего постигли те, кто покинули лагерь через трубы, те, кто чернили воздух и усеивали землю своим пеплом. Утопленные, уморенные голодом, удушенные, раздавленные. Молчание – вот единственный достоверный рассказ, заявляет Леви. Еще один парадокс! Леви всю жизнь был атеистом, но явно обладал склонностью к талмудическим хитросплетениям.

Шульц впервые улыбнулся.

– И что тогда я здесь делаю, спросите вы меня. Я пришел молчать или говорить? Если молчать, то зачем тогда я пришел? Но если я намерен говорить, что могу я сказать вам такого, чего не сказал Примо Леви, я, которого там не было?

В комнате было душно от многолюдья и жара свечей, по шее моей тек пот. Голос Шульца с легким акцентом, пришедшим из идиша, его родного языка, был звучен и чист. Он говорил без бумажки, устремив взгляд на стену за моею спиной, порой медленно опускал утомленные глаза, но тут же вновь поднимал. В зале ерзали, скрипя стульями. Шульц развивал свою главную тему, то, что он назвал «невозможностью свидетельства», рассуждал о тщетности и одновременно необходимости памяти и наконец подобрался к головокружительной кульминации.

–Память – последняя наша защита перед лицом зла. Оруэлл это знал. Окончательная победа Большого Брата заключается не в уничтожении человеческой сексуальности, а в отмене прошлого. В эти дыры памяти утекает сама история. Это знал и Шекспир. Что говорит Призрак Гамлету на прощанье? Он только что открыл сыну, что трон узурпировал безжалостный братоубийца, опасный авантюрист. Пожалуй, своего рода Гитлер шестнадцатого столетия. И все же последние слова Призрака обманывают ожидания: он не просит ни отомстить, ни убить узурпатора и восстановить справедливый порядок. Нет, просьба его куда скромнее и трогательнее: «Помни обо мне». Вот что сказал Призрак: «Помни обо мне», – и канул в безвременный сумрак смерти[11]. Помни обо мне. Помни. Мы обязаны помнить. Другого оружия у нас нет.

Я слушала как зачарованная. Меня не смущало ни то, что сидевшая рядом со мною женщина то и дело цокала языком, ни то, что нетерпеливые собравшиеся ерзали на скрипучих стульях. Эта пылкая речь отличалась от всего, что я слышала в университетских лекториях. Шульц не задавался вопросами, чтó понимать под литературой и совпадает ли подлинный смысл произведения с тем, что вложил в него автор. Вместо этого он произнес ни много ни мало проповедь, дабы в премудрости мертвых отыскать способ противодействовать злу. Мне показалось, это именно так.