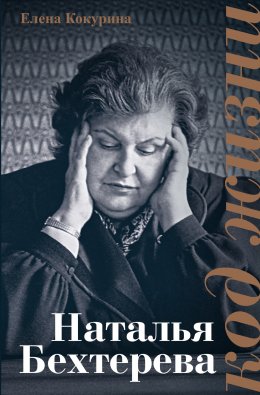

Читать онлайн Наталья Бехтерева. Код жизни

- Автор: Елена Кокурина

- Жанр: Биографии и мемуары

Научный редактор – С.В. Медведев, член-корреспондент РАН, директор Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН

Фотографии Юрия Королева

Также в книге использованы фотографии архива Фонда «Петербургская фотолетопись»

Кокурина, Елена Вячеславовна.

Наталья Бехтерева. Код жизни / Елена Кокурина. – Москва: Бослен, 2022

© Кокурина Е.В., текст, 2014

© Медведев С.В., архивные материалы и фотоархив Н.П. Бехтеревой, 2014

© Лозовский В., Потемкин И., Белинский Ю., Тимофеев Д., Булла К., Королев Ю., фотоматериалы, 2014

© ООО «Бослен», издание на русском языке, оформление, 2022

От автора

Эта женщина обладала умом и красотой, испытала горе и счастье, в ее жизни были непомерный труд и высочайший успех, богатство и лишения, внимание и гонения, соблазны, перед которыми практически невозможно было устоять. Но за всем этим она никогда не упускала главное – НАУКУ.

Всей своей жизнью она как будто говорит нам: вы можете сделать гораздо больше, чем делаете. Ваш МОЗГ позволяет это. Вашему мозгу это НУЖНО.

Она сама уже многое рассказала людям о себе. Цель этой книги – постараться восполнить возможные пробелы и увидеть ее жизнь со стороны. Может быть, это поможет кому-то, как помогло мне.

С вечной благодарностью главной героине, а также тем, кто помогал в работе над книгой: С.В. Медведеву, который оказал неоценимую поддержку и проявил величайшее терпение, Т.И. Аверьяновой и Р.В. Вольской, с любовью собиравшим и сохранившим архив Н.П. Бехтеревой, а также сотрудникам Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, каждый день создающим удивительные вещи.

Глава 1

Матрица прошлого

Исследователям

XX века

посвящается

«За все годы работы с мозгом я привыкла не просто думать, а знать, что мозговые закономерности одновременно и отражают картину мира, и отражаются в ней. В мозге время преобразуется в пространство – на клетках мозга “записывается” очень многое, что постепенно превращается в прошлое. И мозг способен воспроизвести любую временную структуру, в том числе оказывается возможным уход в прошлое. Вы идете дальше, дальше, дальше и доходите – по пространству мозга – до своего детства».

Владимир Михайлович Бехтерев с женой Натальей Петровной.

Усадьба «Тихий берег» на Финском заливе

В.М. Бехтерев с сотрудниками экспериментальной лаборатории

Патолого-рефлектологического института, 1921 г.

Родители – Петр Владимирович и Зинаида Васильевна Бехтеревы

Наташа с братом Андреем

Зинаида Васильевна в квартире на Греческом проспекте Санкт-Петербурга

Дед

Внучка

С мужем Всеволодом Ивановичем Медведевым и сыном Святославом

Когда мы смотрим на гигантов, то пытаемся подобраться к их корням, постичь их природу. Современная наука предлагает в качестве объяснения формулу: генетика плюс окружающая среда, то есть условия становления и жизни. Сама Наталья Петровна Бехтерева, которая очень много размышляла об этом, добавляла в принятую комбинацию одно ключевое звено – целеустремленность в реализации данного природой таланта и… что-то еще, что приходит из «Зазеркалья». Этим словом она обозначила пока не подвластные научному объяснению явления, свойства нашего мозга, позволяющие преодолеть установленные природой преграды. Ее собственная жизнь является лучшей иллюстрацией этой выведенной ею формулы.

22 июня 2008 года, когда стало известно о кончине Н.П. Бехтеревой, кто-то произнес фразу: «Куда же девается такая глыба? Ведь невозможно, чтобы она могла исчезнуть в один момент!» Наша задача – попробовать сначала понять (насколько это вообще возможно), откуда «такая глыба» возникает, и формально нужно было бы начать это повествование с детства Натальи Петровны, но этого недостаточно. Корнями она связана с другим гигантом, своим великим дедом, Владимиром Михайловичем Бехтеревым, портрет которого, по собственному признанию, «не смела» повесить у себя в кабинете в течение многих лет, до того момента, как ее избрали в Академию наук. «Прежде всего потому, чтобы не сказали, что играю на этом имени. Если мне удавалось что-то сделать прилично, ну, скажем, вовремя защитить кандидатскую диссертацию (не Бог весть что!), я слышала, как люди говорили, что это написал дедушка. А если я что-то делала не так, говорили: «Как это можно?! Что сказал бы…» То есть я все время была как будто бы под прицелом»1.

Владимир Михайлович Бехтерев, о котором сегодня известно достаточно много – написаны книги, собраны экспонаты в нескольких музеях, – все-таки остается скрытой, «теневой» фигурой в истории нашей науки, и не только из-за обстоятельств внезапной, таинственной смерти, в установлении причин которой до сих пор не поставлена точка. В его жизни существовало много деталей, оттенков, которые выпадали из общей биографической картины, но во многом определили судьбу его потомков.

Он родился в многодетной семье скромного вятского полицейского, но именно о нем мать сказала: «Будем учить Володьку». И вот постепенно, а скорее, – наоборот, даже как-то очень быстро, этот «Володька» становится сначала приват-доцентом Петербургской медико-хирургической академии, затем – профессором Казанского университета и заведующим психиатрической клиникой окружной казанской лечебницы, потом – возглавляет кафедру нервных и душевных болезней Петербургской медико-хирургической академии, открывает в Петербурге Психоневрологический институт, а в мае 1918 года – Институт по изучению мозга и психической деятельности, где работает директором до самой своей смерти в 1927 году.

Но прежде чем достичь профессиональных высот, он прошел через войну на Балканах, пережил тяжелую депрессию, потом много лет работал и учился в многочисленных западных клиниках Германии, Австрии, Франции, у людей, имена которых навечно вписаны в историю, – Э. Дюбуа-Раймона, В. Вундта, П. Флексига, Ж. Шарко, руководившего в 80-х годах XIX века парижской клиникой Сальпетриер, Меккой невропатологов Европы, и добился того, чтобы там его ценили. Постепенно он стал известен и уважаем до такой степени, что появилось известное изречение: «Все о мозге знают только двое – Бог и Бехтерев».

Однако историки не очень заостряют внимание на том факте, что он был не только очень талантлив, но и очень богат. Будучи поистине великим врачом, он зарабатывал врачебной практикой, лечил многих известных и влиятельных людей, в том числе императорскую семью, и постепенно стал миллионером, сохранив свое состояние и после революции.

У В.М. Бехтерева были двухэтажный дом на Каменном острове в Петербурге, усадьба «Тихий берег» на Карельском перешейке, сохранившиеся до сих пор, дачи в Крыму и на Кавказе. У него был свой «выезд» – когда семья переезжала на лето в дом на Финском заливе, то с собой везли даже мебель, например письменный стол, за которым Владимир Михайлович привык работать. В его жизни достаток и тяжелый труд не противоречили друг другу, а наоборот, составляли единое целое. Он отличался невероятной работоспособностью – в перерывах между лекциями проводил сеансы гипноза в соседней аудитории. Три раза в неделю принимал на дому – до 40 пациентов за вечер. Постоянно что-то писал, даже в дороге, спал не более 4–5 часов в сутки.

После революции его, естественно, привлекли к лечению нового руководства. В частности, В.И. Ленина, от которого он даже получил «охранную грамоту» о неприкосновенности его семьи, – которая, однако, как показала история, не помогла.

Наталья Петровна Бехтерева не очень хорошо запомнила своего деда – иногда по воскресеньям он приходил к ним домой (в квартиру), угощал детей конфетами и всегда сидел во главе стола. Еще она смутно помнила таинственный случай, связанный уже с его смертью, о котором позже рассказала ей мама, Зинаида Васильевна. 24 декабря 1927 года в семье наряжали елку, и отец Натальи Петровны, Петр Владимирович, вдруг поразил всех словами о том, что Дед Мороз с огромной бородой и три елочные свечи вызвали в его воображении картину отпевания умершего, как ему показалось, – отца. Они немедленно затушили эти свечи, но буквально через несколько минут раздался звонок из Москвы с известием о кончине Владимира Михайловича.

Точная причина смерти до сих пор не установлена. Первоначальная официальная версия – отравление консервами. Впоследствии смерть В.М. Бехтерева долгое время связывали с его врачебным визитом к Сталину. Однако в семье думали иначе.

«У нас в семье родители не очень-то скрывали от детей что-нибудь. Предполагалось, что дети не обязательно должны пойти на улицу и рассказывать услышанное. И отец мой был уверен, что Владимира Михайловича отравила его вторая жена Берта. Причем не потому, что ненавидела. Скорее всего, она к нему очень хорошо относилась, но она была членом партии. А в тот период приказ, данный члену партии, – а, вероятнее всего, ей дали такой приказ, – был равносилен выбору: или выполняй, или сама уходи. А почему такое могло случиться? Все время курсируют разговоры о том, что будто бы Владимир Михайлович, выйдя от Сталина, сказал, что смотрел «сухорукого параноика». Да не верю я в это! Помимо того, что Бехтерев был очень крупным ученым, он был и очень хорошим врачом. А врач так сказать не может. Даже плохонький врачишка, выйдя от пациента, такую вещь не скажет. Это совершенно абсурдная вещь, но прижилась она крепко.

А у нас в семье думали так: Бехтерев ведь прежде осматривал Ленина, и диагноз, который он поставил, был не очень «подходящим» для сохранения образа вождя пролетариата. Через пару дней Владимир Михайлович должен был ехать на конгресс в Германию, и боялись, что он может начать обсуждать с коллегами какие-то детали. Скорее всего, причина его смерти в этом. Во всяком случае, в нашей семье думали так, хотя до самого последнего времени я этого не говорила. Мне почему-то не хотелось рассказывать эту версию. И сделала я это, когда поняла, что неправильно жить на свете, зная что-то, чего другие не знают. Потому что, как учит история, это очень страшно»2.

Кстати, в день похорон Владимира Михайловича никто из членов семьи с Бертой не разговаривал… Судьба Берты Яковлевны, на которой В.М. Бехтерев женился за год до смерти, тоже была трагичной. Она была расстреляна в 1937 году по обвинению в шпионаже в пользу Латвии.

Есть ли связь между смертью В.М. Бехтерева и трагическими судьбами его сына, Петра Владимировича, расстрелянного в 1938 году, жены, Зинаиды Васильевны, сосланной в лагерь, и их детей – 13-летней Наташи, 12-летнего Андрея и 3-летней Эвридики, отправленных в детский дом? Не с точки зрения сугубо фактической связи (хотя, возможно, и она тоже была), а генетической – если допустить, что существует не только биологическая, но и «историческая» генетика, влияющая на жизнь последующих поколений?

Как бы то ни было, но после того рокового дня в 1927 году в течение десяти последующих лет это была счастливая семья. Все дети Владимира Михайловича Бехтерева жили достаточно безбедно, сыновья получили хорошее образование. Петр Владимирович стал инженером, женился на потомственной столбовой дворянке, в девичестве Поспеловой, необыкновенной красавице. С интервалом в год у них рождаются дочь и сын и через девять лет – еще одна дочь. Несмотря на то, что старший Бехтерев был миллионером, Петр Владимирович сам содержал семью, поскольку был признанным талантливым конструктором и занимался разработкой самого современного в то время оружия – самонаводящихся торпед. Наталья Петровна вспоминала, как он приходил домой, доставал из кармана ворох бумажек и говорил: «Ну, что мы будем покупать?» Они жили по меркам военного коммунизма в роскошных условиях: отдельная трехкомнатная квартира на Греческом проспекте, прекрасно обставленная, картины, столовое серебро, очень красивые сервизы, в прихожей на постаменте – статуя Фрины (кстати, постамент оставался в той квартире, уже давно поменявшей хозяев, до 90-х годов). Одна бездетная родственница собирала для маленькой Наташи приданое, у нее был сундучок, в котором хранились золотые украшения, переложенные салфетками. Эти детали необходимо знать для того, чтобы понять и попытаться представить, насколько резкой, драматичной была последующая перемена в жизни детей, и что из впитанного ими в этой «прошлой жизни» ничего не стерлось из памяти, образовав некую «матрицу», и помогло формированию личности в дальнейшем.

У детей была бонна, немка, которая выучила их так, что немецкий стал для старших вторым родным языком, абсолютно бытовым, сохранившимся на всю жизнь. Наталья Петровна и в восьмидесятилетнем возрасте читала наизусть Шиллера, одного из любимых своих поэтов. Она вспоминала, что когда бонна пыталась говорить по-русски, Зинаида Васильевна ее останавливала, чтобы дети не перенимали ошибок.

«Отец приходил домой всегда в пять часов, и мы садились все вместе за стол. Чаще всего отец ложился отдохнуть и потом работал часов до трех ночи. Но бывали такие счастливые вечера, когда он садился за рояль и что-то нам играл. Мы могли танцевать, петь. У отца был хороший голос – к нему даже приходила домой учительница пения. С ним было очень хорошо. Я страшно любила отца. Когда стала уже даже не взрослой, а старой, то поняла, что в общем-то больше всего для меня сделала мать. Но любила-то я отца – вот так бывает в жизни»3.

Зинаида Васильевна очень внимательно относилась к здоровью детей, питанию, режиму дня, и они практически не болели. Опять-таки из-за медицинских соображений детей стригли наголо, и, возможно, поэтому у Натальи Петровны всю жизнь были очень красивые волосы. Но главное – старшие успели получить великолепное аристократическое воспитание, которое, конечно, включало не только бытовые навыки (умение обращаться со столовыми приборами, атрибутами одежды и т. д.) и знания, полученные при домашнем воспитании, но и манеры, навсегда укоренившиеся в чертах характера. У Бехтеревой это всегда спокойный тон в разговоре и неизменная выдержка, в любых самых сложных ситуациях. Не говоря уже о походке, стиле одежды и вообще – стиле. Всю жизнь до самого последнего дня Наталья Петровна не позволяла себе выйти к завтраку в домашнем халате, даже если была одна; в ее доме были очень жесткие стулья, в том числе и в кабинете, которые не давали возможности развалиться, откинуться – сидеть на них можно было только с прямой спиной.

Удивительно, но Наташа поначалу не отличалась выдающимися успехами в школе, ее жизнь была ровной, размеренной и счастливой, и так продолжалось 13 лет. Несмотря на страшные события, которые начали происходить в стране во второй половине 30-х годов, их семья жила в каком-то смысле даже беспечно, поскольку имелась «охранная грамота» Ленина, и кроме того, Петр Владимирович занимал в то время ответственный пост в ОСТЕХбюро, где выполнялись важные оборонные заказы.

Но вот однажды поздно вечером (это всегда случалось поздно вечером) раздался стук в дверь – пришли арестовывать Петра Владимировича. Он показал пришедшим охранную грамоту Ленина, на что услышал циничный ответ: «Мы на ваши-то заслуги не обращаем внимания, а уж на эту ерунду – тем более», – рассказывала спустя много лет Зинаида Васильевна. И здесь в каком-то смысле роковую для всей семьи роль сыграла ее любовь к мужу и глубочайшая внутренняя порядочность. В то время забирали очень и очень многих, поэтому о ком-то могли забыть, кто-то мог затеряться, затаиться, спрятаться и спасти себя и детей. Например, в одном классе с Наташей училась девочка, Нина Гариссон (в «будущей жизни» – Нина Робертовна), – ее отец был англичанином, иностранным специалистом, которого расстреляли практически одновременно с Петром Владимировичем. В ночь, когда его арестовали, его жена ушла из дома в одном платье с маленькой сумочкой, забрав дочь, села в поезд и уехала в донское село, откуда была родом. И о них просто забыли! Зинаида Васильевна же приложила все силы, чтобы смягчить участь мужа, – ходила по начальству, высиживала в приемных, но добилась только того, что ее вскоре арестовали и сослали в лагерь. На ее счастье, она была хорошим врачом, поэтому в лагере работала по специальности, и ей удалось сохранить жизнь и здоровье, и не только свое. Был очень короткий период, когда разрешили актировать тех заключенных, которые были тяжело больны и обречены на смерть. И тогда Зинаида Васильевна сутками не ложилась спать, писала медицинские заключения. Она была очень умной женщиной, понимала, что эта «лазейка» ненадолго, и старалась помочь выйти на свободу как можно большему числу людей, и далеко не все из них были умирающими.

«Спустя годы, когда я была в детском доме, а мама – в лагере, я несколько раз ездила к ней на свидания, и до войны, и во время войны. Что запомнилось в этой Мордовии? Совершенно изможденные тела людей за проволокой, за забором. А в лесу росли грибы. Я никогда в жизни не видела ничего подобного. Чтобы собрать белые грибы и приготовить их, не нужно было никуда идти. Достаточно было наклониться и сорвать столько, сколько хочешь и можешь. Они были такие большие, потому что их никто не собирал – некому было. Потом, спустя много лет, для меня каждый раз поход за грибами был трудным, первым моим желанием было сказать: “Я не пойду”.

Мама в конце концов вернулась домой, а отец лежит в Левашово. Я очень редко туда езжу. Это тяжело. Дело в том, что ведь там захоронение своеобразное, где рядом и палачи, и жертвы, туда свозили и тех и других. Они же менялись местами, но от этого палачи не становились мучениками…»4

Петра Владимировича расстреляли 23 февраля 1938 года, но об этом Наталья Петровна узнала много лет спустя, когда ей дали прочитать материалы дела. С того момента 23 февраля стал в семье днем скорби. Зинаида Васильевна выжила – после освобождения в 1953 году она некоторое время работала при лагере, а потом, получив звание майора железнодорожных войск, стала руководителем отделения больницы в Бологом (ей въезд в Ленинград был запрещен). Позже, уже стараниями Натальи Петровны, она получила маленькую квартиру в Ленинграде, где поселилась с младшей дочкой. Она долгое время ничего не рассказывала ни о лагере, ни о своем прошлом, и даже свою девичью фамилию впервые после ареста произнесла в 60-е годы – внуку, шепотом…

Еще она призналась, что была совершенно уверена в том, что с детьми все будет в порядке, что их приютят многочисленные родственники, ведь у В.М. Бехтерева было пятеро детей, их семьи часто встречались. Но этого не произошло, в первый день после ареста родителей дети несколько часов оставались одни, и прямо у них на глазах соседи из коммуналок (которых в доме было большинство) и дворники приходили и забирали из квартиры вещи, приговаривая: «Нечего вам, барам, сладко жить». Через много лет Наталья Петровна купила в комиссионном магазине часть семейного сервиза – две глубокие бело-голубые тарелки с изображением чаек…

Детей очень быстро забрали в распределитель – из семейного рая они попали в жестокий, страшный мир. Старших разместили вместе, так как были близки по возрасту, а трехлетнюю малышку – отдельно.

«В распределителе ночью стоял такой гул от того, что все ребята под одеялами плакали. Громко плакать боялись, поскольку это считалось серьезной провинностью. Потом мы с братом попали в другой детский дом, где жили дети репрессированных латышей. Но директор, Аркадий Исаевич Кельнер, с самого начала запретил нам это обсуждать, запретил говорить о том, что произошло с родителями. Уже много лет спустя я поняла, какую неоценимую роль это сыграло в моей жизни.

Ко мне в детский дом повадился ходить какой-то следователь из НКВД. И поскольку мне было запрещено вообще говорить об этом, я ни о чем с ним и не разговаривала фактически, не жаловалась. В общем, я бы сказала так: вела себя правильно, – но я тогда не знала, что правильно себя веду. А почему правильно? Дело в том, что много-много лет спустя, уже после реабилитации, мне позволили познакомиться с делом моего отца. Я листала это дело, и это было очень страшно: вначале вы листаете, и он еще жив, потом страницы идут, идут, идут… и в конце – приговор приведен в исполнение. Так вот, на одной из страниц фамилии, имена и отчества моих отца и матери сначала были написаны карандашом, потом обведены чернилами, таким противным-противным почерком… А третья фамилия была моя, и она была написана карандашом, но не обведена чернилами»5.

Наталья Петровна Бехтерева не раз говорила и писала о том, что ей очень повезло и с этим детским домом, и с его директором. Он учил их быть «не детдомовскими», несмотря ни на что. Они ходили в школу, где учились «домашние» ребята, их хорошо одевали. Однажды им для работы – в детском доме было свое маленькое производство – выдали фланелевые оранжевые платья, и несколько девчонок по глупости отправились в этих одинаковых платьях в школу.

«Как на нас кричал тогда директор (ни до, ни после он этого себе не позволял): “Вы сами ставите себя в положение детдомовских!” С тех пор оранжевый цвет у меня вызывает отрицательные эмоции»6.

Мир детей может быть жестоким, здесь нельзя было ябедничать, доносить на других, как бы сильно тебя ни обижали, нужно было во что бы то ни стало показать свою стойкость. Была одна история, оставившая у Натальи Петровны на всю жизнь шрам на левой руке. По вечерам старшеклассники, дождавшись, когда весь персонал уходил, забирались на кухню и проверяли себя на выносливость. Они брали большой гвоздь, держа его щипцами, раскаляли на огне до красноты и потом прикладывали к руке – кто дольше выдержит: «Мы были жуткими идиотами, – вспоминала она, – не понимали, что рука состоит не только из кожи, костей, что там еще есть сухожилия и масса других полезных вещей, которые жечь не стоит. Но я честно перетерпела всех!»

Вскоре произошло событие, которое если не определило, то сильно повлияло на судьбу и дальнейший жизненный путь Натальи Петровны. Директор Аркадий Исаевич Кельнер однажды вызвал ее к себе и сказал следующее: «Твое будущее – дочки врага народа – это работа на кирпичном заводе. У тебя есть только один выход – стать круглой отличницей, самой лучшей в школе». И эти слова пробудили в тринадцатилетней девочке первую ее серьезную мотивацию – стать первой. В последующем это будет происходить не раз, практически всегда, и практически всегда вопреки. Вопреки окружающим людям, обстоятельствам, условиям.

Она стала лучшей в школе и благодаря этому поступила в первый военный год даже не в один, а сразу в два института, выбрав в конце концов медицинский.

«Я сама много раз задумывалась, что заставляло меня в блокаду переходить Кировский мост – каждое утро туда и каждый вечер назад, возвращаться в детский дом из института. Сначала у нас было 700 человек на курсе, в конце осталось трое. Было ветрено и безумно холодно – очень холодная была зима… И знаете, я прихожу к выводу, что это мама меня как будто бы “зазомбировала”. Можно выразиться красиво: я была запрограммирована на обучение. Помню, как в детстве иду по улице с мамой за руку и говорю: “Вот вырасту и поступлю в техникум”. “Нет, поступишь в институт”. В другой раз: “Мама, я пойду в балет”. “Ни в какой балет не пойдешь – будешь учиться, потом будешь работать в науке”. Она решила твердо, что я должна идти в науку. Но все-таки в течение жизни я периодически немного отклонялась от этой линии. В семь лет я действительно объявила, что очень хочу идти в балет. И мама с полной надеждой, что меня не примут в Вагановское училище, отправилась со мной на улицу Зодчего Росси. И там шли девочки, девочки, девочки… Кого-то принимали, но большую часть отсеивали. А меня на беду туда приняли. Не знаю почему – я была достаточно высокой и не очень уж грациозной – как я себя вспоминаю. Так вот, мама неделю лежала с полотенцем на голове, а я ходила в балетное училище полностью счастливая и сразу схватила тройку по русскому. Тогда мама меня забрала оттуда. И после этого я какое-то время вообще боялась танцевать, даже дома…»7

После окончания школы воспитанники детского дома продолжали там жить, но уже были самостоятельными. И на этом этапе многие столкнулись с серьезной проблемой, связанной с появлением собственных денег. Небольшая стипендия, небольшой заработок – это было свое! – и большинство молодых людей тратили всё в первые же несколько дней на вкусную еду, какие-то вещи, а потом голодали почти месяц. Опыт жизни в семье, где существовал бюджет, обсуждались расходы, помог юной студентке мединститута избежать этих ошибок. Но голода избежать не удалось. Голода первого года блокады, голода в Иванове, куда эвакуировали институт.

Жизнь в эвакуации в Иванове, по ее собственным словам, оказалась гораздо более трудной, чем год в блокадном Ленинграде. Спустя много лет, в 1989 году, она получила письмо от врача из Иванова, который очень расстроился, прочитав интервью в газете, где Наталья Петровна упомянула о том, что ее соседки по общежитию в институте, получавшие посылки от сельских родственников, никогда не угощали ее, держа чемоданы на замке.

«Наталья Петровна! – писал этот человек. – У меня к Вам огромная просьба. Неужели Иваново запомнилось только плохим и Вам некого вспомнить теплым словом?»

«Василий Иванович, милый, – отвечала она, – к сожалению, о соседках по комнате – правда, замки на чемоданах были. Ездили девочки к себе в село, привозили все, что могли, включая соболя, обменянного на еду у бедных эвакуированных… Грустно все это. Психологически мне в Иваново было тяжелее, чем в блокадном Ленинграде, где я провела первую зиму и куда вернулась по мобилизации на завод летом 1944 года.

В Иваново я 15 раз сдавала кровь – нужны были и паек и деньги. Прирабатывала. И когда собирали на “бедных” студенток, давала свою десятку, не задумываясь, как бедна была я сама. Я всегда боялась вызвать жалость, а потому, наверное, ее не вызывала. С тех пор я стараюсь прежде всего накормить каждого, кто входит в мой дом.

Что хорошего было в институте? Было два очень сильных профессора. Шкляр – по терапии… эвакуирован, кажется, из Винницы. Сильным был и микробиолог профессор Кричевский. Обучилась в Иваново малярному мастерству – нам поручили ремонтировать общежитие, где мы жили. И дальше “малярила”. Хотя это было, конечно, не самое трудное в моей жизни, бывало и хуже…

Ну что ж, выжила, а могла бы и не выжить. Мне очень, очень жаль писать Вам именно такое письмо – но куда уйти от правды? Мне нравилась в Иваново одна умная, серьезная студентка, хотелось дружить с ней. Но – открытым текстом: “Ты мне ничего не сможешь дать, мне выгоднее дружить с другими”.

Я всегда отвечаю на письма. Единственный раз не ответила, когда написала мне восторженное письмо по какому-то поводу одна из тех, с кем я жила в одной комнате…

Если будете в Ленинграде, заходите к нам в Институт. У нас много интересного, в том числе и в клинике.

С уважением,

Н.П. Бехтерева».

Из-за того, что приходилось часто сдавать кровь, Наталья Петровна на всю жизнь испортила себе вены. Это стало впоследствии ее проклятием, когда она заболевала, очень редкие медсестры могли попасть в вену, чтобы поставить капельницу.

Страшнее всего было в то время остаться без стипендии. Она вспоминала эпизод, когда зимой на уроке физкультуры ее заставили прыгнуть на лыжах с трамплина – для зачета. Никто их этому не учил, и она совершенно не знала, как надо держаться, чтобы не остаться калекой, – именно этого она боялась больше всего. Отказ означал «незачет», и не только потерю надежды на получение высшего образования, но и попросту голодную смерть. И она перед прыжком думала только об одном – не сломать бы позвоночник. На удивление, прыжок оказался одним из лучших среди однокурсников, и тренер, обрадовавшись, предложил ей попробовать еще раз. Девушка ответила: «Зачет есть?» – «Есть». – «Никогда больше!» Родные вспоминают, что после института и до самой смерти Наталья Петровна лишь один раз встала на лыжи в гостях за компанию и прошла буквально несколько метров, сказав, что это не для нее. Страшный урок запомнился навсегда. Как запомнилось и чувство голода. Подобно многим оставшимся в живых блокадникам, она всегда старалась накормить любого человека, который приходил в дом. Это было ее особой заботой. Например, ожидался приход телемастера или курьера с документами, и она говорила: «Надо подумать, чем его завтра накормить». Не говоря уже о постоянных визитерах – водителе, помощнице, аспирантах; без обеда не начинался ни рабочий день, ни деловой разговор.

После окончания войны мединститут снова вернули в Петербург, и возникла естественная проблема – где жить. Уезжала она из детдома, а собственного жилья у нее не было. В их квартире на Греческом уже жили другие люди. Помог случай. У одной из дочерей В.М. Бехтерева, Екатерины Владимировны, которую в семье звали Китик, была небольшая квартирка, состоящая из кухни с дровяной плитой, покрытой гофрированным железом, двух маленьких комнат и комнаты через галерею с окнами. Позже плиту ликвидировали, и появилось место для письменного стола. В отличие от своего брата, отца Натальи Петровны, Китик не получила серьезного образования – ее интересовал спорт, гребля, светская жизнь. В Ленинград тогда начали возвращаться эвакуированные, квартиры уплотняли, и, чтобы сохранить отдельное жилье, Екатерина Владимировна прописала к себе племянницу и отдала ей маленькую комнатку с одним окном в двор-колодец и другим окном вверху стены на солнечную сторону, что было огромным преимуществом в то время.

В квартире тетки на улице Белинского Наталья Петровна прожила более 15 лет. За это время она вышла замуж – за Всеволода Ивановича Медведева, адъюнкта Военно-медицинской академии, офицера, в дальнейшем известного физиолога, члена-корреспондента РАН и РАМН, родила сына, Святослава. За эти 15 лет она с отличием окончила мединститут, аспирантуру, успела защитить кандидатскую и докторскую диссертации. Последнюю – в возрасте 34 лет, что было практически невозможно для женщины в то время, да и теперь происходит не так уж часто, особенно в медицине.

Судьба троих детей, отправленных в распределитель в 1937 году, сложилась по-разному. Брат Натальи Петровны, Андрей Петрович, в начале войны прибавил себе два года и ушел на фронт. Если бы кто-то проверил их анкеты, то обнаружил бы вопиющее противоречие: она писала: «Имею младшего брата», он: «Имею младшую сестру». После войны он стал, как и отец, инженером. Всю жизнь они были очень близки с Натальей Петровной. Незадолго до смерти он добился реституции дачи В.М. Бехтерева «Тихий берег», и теперь там живет его сын со своей семьей. Что касается маленькой Эвридики, то после детского дома она уже не разлучалась с матерью: некоторое время жила вместе с нею в Бологом, потом, когда обе вернулись в Ленинград, поступила в медицинский и какое-то время работала практическим врачом.

Глава 2

Волна ожидания

«Мне кажется, что многие люди не раскрываются в жизни потому, что не встречают своего, именно своего Учителя…»

Н.П. Бехтерева в клинике, 50-е гг.

Великобритания, Бристоль, Берденовский институт.

Н.П. Бехтерева вместе с Греем Уолтером (слева) и академиком Петром Кузьмичом Анохиным

Британский научный дневник Бехтеревой, 1960 г.

С Греем Уолтером и мужем В.И. Медведевым дома. Ленинград, 1963 г.

Г. Уолтер в лаборатории Института экспериментальной медицины

Переписка

Профессиональный и карьерный взлет молодой девушки, окончившей с отличием мединститут, был невероятным. Работала та самая «матрица памяти», привитая в детском доме, – быть лучшей, – которую постепенно сменила практически стопроцентная увлеченность наукой. Хотя свой путь в науке она нашла не сразу. До какого-то момента все еще не была уверена в медицине, считала, что это – этап, долг, который нужно отдать стране, а потом можно будет вернуться к математике или химии, дисциплинам, в которых она была сильна. Но ей удалось выработать гениальный симбиоз – использовать все эти возможности, работая в медицине.

«Студенты медицинского факультета первых двух лет редко увлекаются фундаментальными науками. Их влечет к себе таинство первой встречи с больным. И лишь затем, поняв, как многое еще неясно, студент или врач вновь пересматривает записи первых лекций, находя в них ответы на вопросы, которые поставила болезнь. Или – не находя. И примиряясь с этим. Или не находя и не примиряясь»[1].

Она начала искать ответы уже в аспирантуре и позже, с самого начала работы в Нейрохирургическом институте имени Поленова. Хотя в 50-х годах в клинике болезней мозга еще не было места для полноценного исследования его механизмов, тогда сама возможность проникновения в эти механизмы казалась делом хотя и очень важным, но «непросматриваемо», бесконечно далеким. А она рвалась в бой, и поэтому ненавидела, по ее собственному признанию, свою кандидатскую диссертацию, подготовленную под руководством очень сильного и уважаемого ученого Андрея Владимировича Лебединского, но связанную с исследованием условных рефлексов у мышей. К тому же аспирантура ее совпала с известной «павловской сессией» Академии наук1, и потому в автореферате присутствовала обязательная для того времени фраза: «В данной работе ничего нового по сравнению с павловским учением не содержится».

И все-таки ей удалось вырулить на единственную в то время тропу, ведущую к исследованиям мозга человека. Это была клиническая электроэнцефалография (ЭЭГ)2 в нейрохирургическом институте. Нейрохирургия была совершенно новой отраслью – и как новая отрасль была привлекательна сама по себе. В то время еще считалось, что притронуться к сердцу – все равно что коснуться святыни; а уж к мозгу!!! Позже она напишет: «Физиологический анализ данных проводился на основе того, что давал эксперимент (на животных. – Ред.), без существенной поправки на особые свойства мозга человека. Был почти своего рода хороший тон – как бы “забыть” об уникальности человеческого мозга, о его огромнейших, наряду со сходством, отличиях от мозга даже высших животных»3.

Начало бурного развития электроэнцефалографии и широкого внедрения метода в клиническую практику пришлось на вторую половину 1930-х годов. К тому времени, когда молодая выпускница аспирантуры пришла в эту область, в мире активно работали «пионеры»: Грей Уолтер (Великобритания), Герберт Джаспер и Уайлдер Пенфилд (Канада), супруги Фредерик и Эрна Гиббс (США), Натаниел Клейтман (США) и др., в России – Михаил Николаевич Ливанов, Владимир Сергеевич Русинов и др.

Интересы Бехтеревой уже начиная с тех лет совмещали фундаментальную науку и ее клиническое применение. По сути, всю жизнь после кандидатской диссертации она работала в условиях клиники. Тогда одной из основных задач в клинической электрофизиологии был поиск расположения патологического очага (опухоли, области, которая затронута при заболевании) в мозге. Это было возможно путем визуального анализа ЭЭГ, который тогда в основном делался глазами, хотя уже существовал топоскоп Грея Уолтера и «телевизор мозга» Ливанова (анализаторы ритмов – частоты биоэлектрических колебаний – мозга с поверхности головы). Но для постановки точного диагноза, например для определения месторасположения опухоли, этого было недостаточно.

«Я прошла эти пятидесятые годы в физиологии человека, научилась определять место поражения мозга по электроэнцефалограммам до операции, на операции – и не научилась смиряться с ошибками. Как взрослый иногда не понимает трагедии школьной двойки, так сегодняшний “человеческий физиолог”, занимающийся фундаментальными проблемами, не всегда поймет, как это страшно – хоть немного ошибиться в том диагнозе, за которым идет операция».

Можно сказать, что она «выжала» максимум из тех технических возможностей и той научной идеологии, которыми располагали тогда в России. Была работа до позднего вечера в клинике и лаборатории, анализ и сопоставление ЭЭГ больных, определение защитной роли медленных колебаний и диагностика с помощью анализа ЭЭГ опухолей, травмы, эпилепсии. В конце 50-х перед ней открывается блестящая карьера, она становится заместителем директора Поленовского института, защищает докторскую – в то время для женщины ее возраста (34 года) это был феерический взлет, – издает две монографии. Для многих это могло бы стать «концом истории»: просто подниматься по карьерной лестнице и «жить дальше, – как она сама выразилась, – в образе “EEG-man”, специалиста в области электроэнцефалографии». Но одной лишь диагностики ей было мало, ее привлекала именно научная работа, исследования «живого мозга».

«Экспериментальная физиология мозга получает на вооружение все больше методик. Но для физиологов заниматься всерьез мозгом человека – еще не престижно. Слишком многого нельзя. Физиология мозга человека служит прикладным целям. Крадутся потихоньку в эту физиологию возможности математики и новой техники, сначала самые простые. Проблемные вопросы физиология человека начинает ставить мозгу в конце 50-х – начале 60-х гг. Эти вопросы постепенно формируют направления, где стратегию уже определяет физиолог, и в ряде лабораторий именно тот физиолог, который прошел трудный, лишь тактически творческий путь и не растерял на этом пути ежедневных удач и эпизодических ошибок вкус к стратегии»4.

И как иногда случается с талантливыми людьми, которые очень сильно чего-то хотят, в сознании которых постоянным фоном проходит некая задача, жизнь вдруг подбрасывает решение. Правда, нужно еще понять, что с этой подсказкой делать…

1960-й год, оттепель, открытие шлюзов, международные контакты, поездка в Англию по обмену на научную стажировку. В отличие от многих счастливчиков, Бехтерева четко знала, зачем она туда едет, – за технологиями.

К тому времени Петербург-Ленинград и Москва, признанные столицы физиологического мира с первой половины XX века, начали утрачивать свои позиции. Это было связано с рядом факторов: прежде всего с уже упомянутой «павловской сессией», которая резко ограничила свободу научного поиска, оставив по сути одно направление в павловском учении, войной, железным занавесом. Резко сократились научные контакты с западными учеными. Физиология прошла базовую часть развития – многие фундаментальные законы были открыты, а более тонкие закономерности надо было искать при помощи более сложной, изощренной техники. Однако мы до сих пор не до конца оцениваем огромный потенциал русской физиологической школы. Подобно греческим философам, ее основоположники очень многого не знали, но об очень многом догадывались. Ярким примером может служить концепция «светлого пятна сознания» Павлова.

«Если бы можно было видеть сквозь черепную коробку и если бы место с оптимальной возбудимостью светилось, то мы увидели бы на думающем сознательном человеке, как по его большим полушариям передвигается постоянно изменяющееся в форме и величине причудливо меняющихся очертаний светлое пятно»5. Концепция была исключительно умозрительной, а «пятно» сейчас можно видеть при помощи современной техники и методов нейровизуализации.

Благодаря этому Бехтерева знала то, чего не знали или чему не придавали значения многие западные ученые. А предыдущие десять лет работы в клинике дали неоценимый практический опыт. Все это позволило ей не просто получить максимум информации от первой зарубежной стажировки в британских лабораториях, но и применить ее дома на совершенно новом уровне, а также практически сразу войти в международный «пул» исследователей мозга.

Начало стажировки задержалось на месяц – к ней как к дочери врагов народа и в 60-м году было особое внимание. Сотрудник органов безопасности несколько раз проводил «беседу», а в последнюю встречу, назначенную в сквере, сказал:

– Я за вас поручился, и если вы сбежите, останетесь за границей, у меня и моей семьи будут большие неприятности.

Было ли это сказано искренне или использовался особый прием, неизвестно. Наталья Петровна считала, что искренне, и многие годы чувствовала ответственность перед этим человеком, а он впоследствии не раз выручал ее в трудных ситуациях.

Англию она полюбила сразу – впрочем, она уже давно любила ее. «Сага о Форсайтах», русский перевод которой вышел после войны, всю жизнь была настольной книгой, где можно было найти аналогию практически любой ситуации человеческих взаимоотношений. Активно не принимала Сомса Форсайта, сочувствовала Ирен… Английский язык, подпитывавшийся научным чтением, тоже как-то сразу вспомнился, хотя она поначалу говорила скованно и жаловалась на трудности во время первых научных дискуссий. Но очень скоро языковой барьер исчез. И личностный:

– Прежде я как-то не задумывалась о своей внешности, считала себя заурядной. А в Англии, вдруг однажды посмотрев в зеркало, впервые на какой-то момент почувствовала себя красивой…

Научные барьеры тоже постепенно стираются: она общается с руководителями и сотрудниками принимающих лабораторий не то чтобы на равных, но и не как ученица. Расспрашивает и «доспрашивает» до основания, ее вопросы заставляли западных коллег задуматься над новым аспектом, поворотом в исследованиях.

Во время этого английского лета 60-го года она побывала в десятке лабораторий и вела подробные записи в тетрадке, часто со слуха, переходя с русского на английский и наоборот, наскоро набрасывая схемы, рисунки. Это делалось не только для отчета, который все ученые, выезжающие за рубеж, должны были сдавать по возвращении домой («что узнали полезного для страны»), – хотя к таким отчетам она всегда относилась очень серьезно, – но и должно было служить руководством для дальнейших действий.

Она знакомится с усовершенствованиями методики исследования биопотенциалов6 головного мозга – различными формами наружных электродов, способами их наложения. Это было интересно, но не являлось для нее принципиально новым. Поэтому первая часть «научного дневника» – это в основном описание методических приемов изучения мозга: энцефалограмм и точек доступа, методик проникновения в мозг и регистрации различных процессов, происходящих в мозге у людей и животных.

Лабораторией, которая заинтересовала ее не с точки зрения технологии, а с идеологической, была лаборатория Джузеппе Пампильоне в известной детской клинике на Грейт Ормонд-стрит в Лондоне, где он также основал кафедру клинической нейрофизиологии. Пампильоне, в частности, занимался детьми, больными эпилепсией, и у него был богатый опыт лечения этого заболевания (кстати, во время войны он был «человеком-лягушкой», подводным военным пловцом). Читая записи в тетрадке и мысленно перемещаясь вместе с ее автором из города в город, из лаборатории в лабораторию, можно проследить, как Бехтерева безоговорочно преодолевает свое первоначальное предубеждение против метода применения вживленных в мозг электродов, дискредитированного фашистами в годы Второй мировой войны. Но окончательно это произошло, когда уже в конце стажировки, в августе 1960 года, она оказывается в лаборатории легендарного Грея Уолтера в Берденовском институте в Бристоле.

«Первое прочтение работ об электродах вызвало у меня резко отрицательную реакцию, вполне возможно, навеянную читаемой между строк позицией тех, кто предпочитает ответственность за несделанное вмешательству в “божественную” сущность мозга. Я увидела, как лечат с помощью вживленных электродов, что сегодня, сейчас можно помочь страдающему человеку, которому не помогают остальные средства. Важно, что я увидела все своими глазами, а не услышала слова тех, кто видел, так называемых третьих лиц, и не просто прочла. И смогла позже реализовать свой основной жизненный девиз: человек отвечает за сделанное и несделанное. И особенно врач»7.

Начиная с этого момента стиль записей резко меняется, становится деловым, а их темп как будто бы ускоряется. У Грея Уолтера она увидела лабораторию с богатым опытом использования глубинных вживленных электродов у больных, в частности эпилепсией, при различных психических состояниях, паркинсонизме (который лечить в то время практически было невозможно, но Грей Уолтер пытался). Это был целенаправленный и медицински оправданный – то есть для пользы пациента – прямой контакт с мозгом и воздействие непосредственно на пораженные его участки. Она наблюдала лечебные сеансы такого воздействия – при помощи электростимуляции, или лизиса (разрушения).

Увидела она и существенно более продвинутый, по сравнению с другими лабораториями, автоматизированный метод обработки ЭЭГ. В тетрадке все подробно описано и зарисовано: как вводить электроды, какие приборы понадобятся, как описывается ЭЭГ, как ставится диагноз при опухолях. Это ведь было одной из самых сложных проблем в то время, в отсутствие томографов, – только симптомы, которые были у больного, и электроэнцефалография. Она сама тогда активно работала над концепцией диагностики опухолей мозга с помощью ЭЭГ и, в частности, защитной роли так называемых медленных волн (открытых Г. Уолтером). «Медленных» – потому что частота ритма энцефалограммы в окрестности опухоли снижается, и считалось, что это связано с мобилизацией защитных сил мозга.