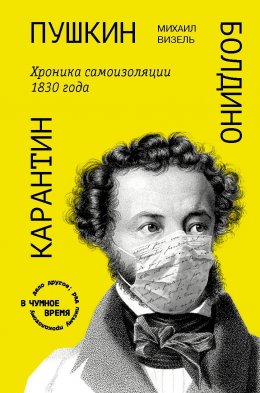

Читать онлайн Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года

- Автор: Михаил Визель

- Жанр: Биографии и мемуары

Книга подготовлена при деятельном участии Государственного музея А. С. Пушкина

В оформлении книги использованы изображения, предоставленные Государственным музеем А. С. Пушкина, копии писем, предоставленные ИРЛИ РАН, а также материалы из открытых источников по лицензии creative commons

© Визель М. Я., текст, 2020

© Ерофеева В. А., дизайн, 2020

© Государственный музей А. С. Пушкина, ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), архив РГДБ, иллюстрации, 2020

© ООО «Бослен», 2020

Плодотворный труд

Не скрою, я немного горжусь, что Михаил Визель когда-то был моим учеником в Литературном институте. Он занимался у меня на семинаре по современной литературе. Свобода общения между преподавателем и студентами была там на грани дружбы. И неизвестно еще, кто у кого больше «учился».

Когда я предложил Михаила Визеля на должность шеф-редактора сайта «Год литературы», я ни секунды не сомневался, что он «это сделает». Потому что фонтан его энергии неистощим. И потому что ответственности, с которой он походит к любой работе, стоит поучиться многим.

Пока мы все сидели на карантине, «империя Визеля», ГодЛитературы. РФ, продолжала работать, как и «Российская газета». Но Михаил ведь не может делать что-то одно. Не может просто «руководить». За время карантина он написал для «Года Литературы» цикл потрясающих материалов, которые теперь выходят отдельной книгой. Письма А. С. Пушкина из Болдина, где он тоже был на холерном карантине.

Мы примерно знаем, что такое Болдинская осень, когда Пушкин, находясь на вынужденном карантине, написал лучшие свои вещи. Были закончены «Евгений Онегин», циклы «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии», написана поэма «Домик в Коломне» и 32 лирических стихотворения.

Ну а что еще, казалось бы, ему было делать? Но в это время у Пушкина было немало хлопот. Повисшая на волоске женитьба, раздел земли после получения наследства от отца, издательские дела и, наконец, финансовые проблемы – Пушкин был, мягко говоря, небогат, а будущая женитьба требовала денег и денег. Через письма Пушкина – другу Вяземскому, невесте Гончаровой, «агенту» Плетнёву и другим – Михаил Визель показывает нам не только и не столько Пушкина-творца, у которого перо летит по бумаге, высекая шедевр за шедевром, а Пушкина-человека, у которого много забот, причем таких забот, что Аполлон к священной жертве его требовать как будто вовсе и не должен.

Это большой и плодотворный труд. И в нем есть большой урок – как вести себя на карантине. Хотя ответ очевиден. Просто работать.

Павел Басинский

Вступление автора, объясняющее его замысел

Появление этой книги обусловлено обстоятельствами самыми обыкновенными.

В середине марта 2020 года, когда все журналисты «Российской газеты», включая сотрудников портала ГодЛитературы. РФ, были экстренно переведены на удаленную работу, мне было предложено написать о Пушкине в Болдине. Тема, благородно ограненная уже к тому моменту известными бродскими строками «не выходи из комнаты, не совершай ошибку…» и еще более подходящим к случаю самойловским «Благодаренье богу – ты свободен —/ В России, в Болдине, в карантинé…», напрашивалась. Но я отнесся к редакционному заданию буквально – и за 19 дней, с 17 марта по 4 апреля, написал 19 статей, основанных на пушкинских письмах, отправленных им за три месяца, с 9 сентября по 9 декабря 1830 года. Которые сейчас, дополнив, переработал в книгу.

С десятилетнего возраста, когда мой отец привез из Польши «ленинградское» ПСС Пушкина 1977–1979 годов (советский парадокс – привезти его из заграничной командировки простому техническому интеллигенту оказалось проще, чем достать в Москве), этот желтый десятитомник стал моим излюбленным чтением, отдушиной в отроческие «дни сомнений и тягостных раздумий». Причем цепкая от рождения и еще не перегруженная память позволяла мне запоминать целые страницы наизусть. И когда я, не имея журналистского образования, начал работать журналистом, я понял, что этот десятитомник был моим учебником стилистики. Причем в большей степени это относилось не столько к тому VI – «Критика и публицистика», сколько как раз к тому X – «Письма». Пушкинская ясность без примитивности, непринужденность без панибратства и серьезность без занудства, умение выдерживать свою линию и переключать регистры в зависимости от стоящей задачи проявились в этих письмах, если читать их подряд, в полной мере.

Позже, студентом технического вуза, я внимательно, упиваясь погружением в языковые и бытовые реалии, читал пушкиноведческие монографии и популярные книги, от «Пушкина в жизни» и «Спутников Пушкина» Вересаева до антологии «Поэты пушкинского круга», «Пушкина в 1836 году» Стеллы Абрамович и «Музы и мамоны» Аникина. Не говоря, разумеется, про оказавшиеся доступными позже лотмановские и набоковские комментарии к «Онегину». Но, закончив переводческий семинар Литературного института им. Горького, я никогда не думал о себе как о специалисте по пушкинскому периоду русской литературы.

Пока не грянула самоизоляция.

Экстраординарная ситуация, самим Пушкиным не только пережитая, но и сразу же воспетая («Всё, всё, что гибелью грозит, / Для сердца смертного таит / Неизъяснимы наслажденья – / Бессмертья, может быть, залог!»), не могла не задать особый настрой.

«В кризис открывается окно возможностей», – говорят во всем мире мотивационные спикеры. «Всякий карантин может обернуться Болдинской осенью», – говорим мы в России. И действительно – если разобраться, это же просто удивительно, как краткая и сугубо хозяйственная поездка в нижегородское имение осенью 1830 года неожиданно стала для 31-летнего Пушкина трехмесячной «творческой командировкой». Как мы помним, с 5 сентября по 1 декабря 1830 года был дописан «Онегин», написаны «Маленькие трагедии» и новаторские (для самого Пушкина и для всей русской литературы) «Повести Белкина», поэма «Домик в Коломне», не говоря про несколько десятков лирических стихотворений. Благодаря чему Болдинская осень вошла в историю как наивысший взлет гения в расцвете сил.

А еще Пушкин писал письма. До нас дошло 19 писем разным корреспондентам – в первую очередь, разумеется, невесте – m-lle Гончаровой, 18-летней Наташе. Но также друзьям и коллегам, в которых он придерживался слога, прямо сказать, неформального. И в нашем распоряжении теперь оказалось что-то вроде переписки в социальной сети, по которому мы можем восстановить: чем именно занимался Пушкин в свою Болдинскую осень? Как она оказалась – Болдинской?

Письма Пушкина и дают понять – как.

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная», – писал сам Пушкин. Но мало того: «Вследствие исключительных условий, под влиянием которых эти письма были начертаны, они бросают яркий свет на самый характер Пушкина и дают ключ ко многим последовавшим событиям его жизни», – отзывался уже о его письмах Тургенев.

Еще бы!

Нам сейчас кажется порой, что Пушкину все шло на пользу. Что он мог, как его же собственный Самозванец, самонадеянно воскликнуть: «Всё за меня: и люди и судьба!» Но внимательно почитав эти письма, понимаешь: наблюдение, что человек сам прокладывает свою судьбу, равно справедливо и в эпоху гусиных перьев, и в эпоху соцсетей.

А что, кстати, насчет эпохи соцсетей?

Во время карантина Павел Басинский разослал коллегам-писателям анкету. Содержащую, в частности, вопрос:

Самая продуктивная творческая пора А. С. Пушкина, Болдинская осень 1830 года, пришлась на «холерный карантин». Влияет ли как-то на ваше творчество вынужденная самоизоляция?

Самые яркие фрагменты полученных ответов вы увидите на форзацах книги.

Чуть позже мы узнаем, обернется ли для кого-то самоизолированная и дистанционная весна 2020-го не только несколькими любопытными драматургическими экспериментами, известными как «зум-пьесы», но и новыми «Метелью» или «Пиром во время чумы». Но вот этой книгой – уже обернулась.

11 июля 2020 Московская область, Мельдино

Источники текстов

/Письма Пушкина цитируются по изданию: Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10 т. М.: ГИХЛ, 1959–1962, воспроизведенному в электронном виде на сайте «Русская виртуальная библиотека» (RVB.ru): https://rvb.ru/pushkin/tocvol9.htm

/Дополнительные материалы цитируются по ЭНИ (электронному научному изданию) «Пушкин» Фундаментальной электронной библиотеки: http://feb-web.ru/feb/pushkin/default.asp

/Все прочие источники текстов, комментариев, а также иллюстративный материал по условиям самоизоляции также найдены онлайн.

/Первоначальная версия книги в виде цикла статей доступна на сайте «Год литературы»: https://godliteratury.ru/pushkin-v-karantine-boldinskaya-osen

/При создании хроники пребывания Пушкина в Болдине использован составленный С. Б. Федотовой «Болдинский календарь 1830 года» из книги: А. С. Пушкин. Болдинские рукописи 1830 года: в 3 т. / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН; авт. – сост. Т. И. Краснобородько, С. Б. Федотова; вступ. ст. С. А. Фомичева; пер. вступ. cт. Д. Хикс. – СПб.: Альфарет, 2013. Т. 1.

Александр Сергеевич Пушкин,

31 год, Москва – Петербург

Александр Пушкин, старший сын небогатого помещика, решает жениться. Он политически неблагонадежен, пять лет из своего 31 года провел в ссылках – но он знаменит, ему платят огромные гонорары, он лично общается с царем, потому что он лучший поэт русской литературы, автор «Цыган», «Песни о вещем Олеге» и «Полтавы» и лирических стихотворений, разлетающихся по всей России. И продолжает выпускать поглавно роман в стихах «Евгений Онегин». Александр добивается от отца, с которым он в натянутых отношениях, раздела имущества и в конце августа 1830 года едет вступать в права владения.

Наталья Николаевна Гончарова,

18 лет, Москва – Калужская губерния

Наталья Гончарова, только что, 28 августа, отметившая 18-летие московская барышня, происходила из семьи фабрикантов-мильонщиков, получивших дворянство лишь в середине XVIII века. Но ко времени детства Наташи огромное состояние, сколоченное на поставках парусины в российский военный флот, было уже промотано ее дедом, слишком усердно подражавшим столбовым аристократам, – и его то ли повредившийся рассудком после травмы головы, то ли просто злоупотребляющий алкоголем единственный сын Николай, отец Наташи, не смог этому воспрепятствовать. Так что кроме строгого воспитания и прекрасного образования, три сестры Гончаровых (еще в семье было три сына) никаким приданым уже не располагали. Но Наташа обладала еще чем-то: удивительной красотой и тактом.

Календарь Болдинской осени /1830 год

/вс около 31 августа

Написав после неприятного разговора с будущей тещей грустное письмо Плетнёву, Пушкин выехал из Москвы…

/ср 3 (?) сентября

…и к вечеру приехал в свое нижегородское родовое поместье Болдино, чтобы размежеваться с отцом.

/вс 7 сентября

Завершает несколько стихотворений: «Аквилон», «Бесы» и «Делибаш».

/пн 8 сентября

Переписывает набело стихотворения «Элегия» («Протекших лет безумство и веселье…») и «Новоселье».

/ не позднее 9 сентября

Пишет «элегическое маленькое предисловие» к трагедии «Борис Годунов».

/вт 9 сентября

Заканчивает повесть «Гробовщик», сразу же на последнем листе рукописи набрасывает план следующей повести – «Станционный смотритель», а также первоначальный список «Повестей Белкина». Сюда же вписывает пословицу игумена Святогорского монастыря Ионы и делает пометку о том, что получено письмо от Н. Н. Гончаровой. Пишет сразу три письма: невесте, ее деду и П. А. Плетнёву.

По-прежнему невеста! / первое письмо

Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна, я у ваших ног, чтобы поблагодарить вас и просить прощения за причиненное вам беспокойство. Ваше письмо прелестно, оно вполне меня успокоило. Мое пребывание здесь может затянуться вследствие одного совершенно непредвиденного обстоятельства. Я думал, что земля, которую отец дал мне, составляет отдельное имение, но, оказывается, это – часть деревни из 500 душ, и нужно будет произвести раздел. Я постараюсь это устроить возможно скорее. Еще более опасаюсь я карантинов, которые начинают здесь устанавливать. У нас в окрестностях – Choléra morbus (очень миленькая особа). И она может задержать меня еще дней на двадцать! Вот сколько для меня причин торопиться! Почтительный поклон Наталье Ивановне, очень покорно и очень нежно целую ей ручки. Сейчас же напишу Афанасию Николаевичу. Он, с вашего позволения, может вывести из терпения. Очень поблагодарите м-ль Катрин и Александрин за их любезную память; еще раз простите меня и верьте, что я счастлив, только будучи с вами вместе.

9 сентября. Болдино

Ma bien chère, ma bien aimable Наталья Николаевна – je suis à vos genoux pour vous remercier et vous demander pardon de l’inquiétude que je vous ai causée. Votre lettre est charmante et m’a tout à fait rassuré. Mon séjour ici peut se prolonger par une circonstance tout à fait imprévue: je croyais que la terre que m’a donnée mon père était un bien à part, mais elle se trouve faire partie d’un village de 500 paysans, et il faudra procéder au partage. Je tâcherai d’arranger tout cela le plus vite possible. Je crains encore plus les quarantaines qu’on commence à établir ici. Nous avons dans nos environs la Choléra morbus (une très jolie personne). Et elle pourra m’arrêter une vingtaine de jours de plus. Que de raisons pour me dépêcher! Mes respectueux hommages à Наталья Ивановна, je lui baise les mains bien humblement et bien tendrement. Je vais écrire à l’instant à Афанасий Николаевич. Celui-ci, avec votre permission, est bien impatientant. Remerciez bien Mlles Catherine et Alexandrine pour leur aimable souvenir et encore une fois pardonnez-moi et croyez je ne suis heureux que là où vous êtes.

9 sept., Boldino

Первое же письмо Пушкина из Болдина, хоть и посвящено неожиданно свалившимся на него бюрократическим препонам (выделенную отцом старшему сыну к женитьбе часть недвижимого имущества, оказывается, надо еще межевать и делить), прямо намекает на сложности в отношениях с будущим родственником (Пушкин все лето был вынужден хлопотать перед Бенкендорфом по поручению деда невесты, 70-летнего А. Н. Гончарова) и на опасность оказаться в карантине (действительно реализовавшуюся), лучится радостью, которую один Пушкин умел передать словами на бумаге.

Между тем в самые последние дни августа он выезжал из Москвы в Нижегородскую губернию с тяжелым чувством. Свадьба его, о которой было объявлено во всеуслышание аж 6 мая (после почти годичного сватовства, включившего в себя такой отчаянный жест, как «марш-бросок» в Арзрум летом 1829 года после первого неудачного захода), опять откладывалась. На сей раз – из-за смерти Василия Львовича Пушкина, настигшей его 20 августа, всего на 65-м году жизни. Племянник не мог жениться во время семейного траура, его бы «не так поняли». Да и ему, наверное, самому было бы неприятно – он искренне любил безалаберного дядюшку, некогда, 14 лет назад, набивавшегося к племяннику в «братья» (на Парнасе[1]). И не случайно упомянул о нем в автобиографическом наброске, созданном в мае того же 1830 года, сразу после принятого предложения:

– написал он в сердцах своей конфидентке Е. М. Хитрово.

Но всякое некстати может оказаться кстати: он решил воспользоваться неожиданной заминкой, чтобы войти в права собственности. «Смерть дяди моего, Василья Львовича Пушкина, и хлопоты по сему печальному случаю расстроили опять мои обстоятельства. Не успел я выйти из долга, как опять принужден был задолжать. На днях отправляюсь я в нижегородскую деревню, дабы вступить во владение оной. Надежда моя на Вас одних. От Вас одних зависит решение судьбы моей», – объяснялся он перед отъездом с Афанасием Николаевичем Гончаровым, дедом невесты. Последняя фраза может показаться преувеличением: конечно, Афанасий Николаевич был старшим Гончаровым и, формально, главой рода, но все-таки шел 1830 год, а не 1630-й, так что без его формального благословения, пожалуй, легко можно было бы обойтись. А вот без обещанного им внучке приданого – куда сложнее. Вот Пушкин и хлопотал по его делам и, сдерживаясь, писал почтительные письма.

Правда, уезжая вступать в права собственности, он не был уверен, что сумеет этой собственностью воспользоваться в матримониальных целях: прямо перед отъездом будущая теща в очередной раз устроила «самую нелепую сцену, какую только можно себе представить. Она мне наговорила вещей, которых я по чести не мог стерпеть», – как написал он близкой подруге, княгине Вере Вяземской. Так что «не знаю еще, расстроилась ли моя женитьба, но повод для этого налицо, и я оставил дверь открытой настежь».

Вера Вяземская – достойная пара своего мужа: знатна (урожденная княжна Гагарина), умна, свободна от предрассудков. Что в совокупности сделало ее одним из немногих близких друзей Пушкина из числа женщин. Которой он поверял свои огорчения и любовные неудачи

В подтверждение своих слов Пушкин в самом конце августа прямо написал Наталье:

Я уезжаю в Нижний, не зная, что меня ждет в будущем. Если ваша матушка решила расторгнуть нашу помолвку, а вы решили повиноваться ей, – я подпишусь под всеми предлогами, какие ей угодно будет выставить, даже если они будут так же основательны, как сцена, устроенная ею мне вчера, и как оскорбления, которыми ей угодно меня осыпать. Быть может, она права, а не прав был я, на мгновение поверив, что счастье создано для меня. Во всяком случае, вы совершенно свободны; что же касается меня, то заверяю вас честным словом, что буду принадлежать только вам, или никогда не женюсь.

Можно себе представить, с каким чувством 31-летний Александр подъезжал к вотчине, в которой ему предстояло решать хозяйственные вопросы. Ради чего все это? Ради кого? И неудивительно, что его не отпугнули разговоры о холере, из-за которой уже пришлось раньше времени свернуть традиционную крупнейшую Макарьевскую ярмарку, и о возможных карантинах. Какая теперь разница… Через год в заметке «О холере» Пушкин описал это очень живо:

На дороге встретил я Макарьевскую ярманку, прогнанную холерой. Бедная ярманка! она бежала, как пойманная воровка, разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барыши!

Воротиться казалось мне малодушием; я поехал далее, как, может быть, случалось вам ехать на поединок: с досадой и большой неохотой.

Макарьевская ярмарка, получившая название от Макарьевского Желтоводского монастыря в 100 км от Нижнего Новгорода, у впадания в Волгу реки Керженец, действовала в 1641–1816 годах и считалась крупнейший в России. После чего, перестав помещаться у стен монастыря, была перенесена в Нижний Новгород, но сохранила название

И вот – первое письмо от невесты! Пусть и написанное под неусыпным присмотром маменьки, оно ясно показало прекрасно умеющему считывать между строк поэту: всё в силе! Его по-прежнему если не страстно любят, то ждут и на него рассчитывают.

Так началась Болдинская осень.

Дом-музей А. С. Пушкина в Болдине.

Художник Б. С. Берендгоф

Лишний будущий родственник / второе письмо

Милостивый государь

Афанасий Николаевич,

Из письма, которое удостоился я получить, с крайним сожалением заметил я, что Вы предполагаете во мне недостаток усердия. Примите, сделайте милость, мое оправдание. Не осмелился я взять на себя быть ходатаем по Вашему делу единственно потому, что опасался получить отказ, не в пору приступая с просьбою к государю или министрам. Сношения мои с правительством подобны вешней погоде: поминутно то дождь, то солнце. А теперь нашла тучка… Вам угодно было спросить у меня совета насчет пути, по которому препроводить Вам к государю просьбу о временном вспоможении: думаю, всего лучше и короче чрез А. X. Бенкендорфа. Он человек снисходительный, благонамеренный и чуть ли не единственный вельможа, чрез которого нам доходят частные благодеяния государя.

Препоручая себя Вашему благорасположению, имею счастие быть с глубочайшим почтением и сердечной преданностию, милостивый государь, Ваш покорнейший слуга

Александр Пушкин.

9 сентября 1830

С. Болдино

Милостивый Государь

Аѳанасій Николаевичь Изъ письма, которое удостоился я получить съ крайнимъ сожалѣніемъ замѣтилъ я что Вы предпологаете во мнѣ недостатокъ усердія. Примите, сдѣлайте милость, мое оправданіе. Не осмѣлился я взять на себя быть ходатаемъ по Вашему дѣлу, единственно потому что опасался получить отказъ, не впору приступая съ просьбою къ Государю или Министрамъ. Сношенія мои съ правительствомъ подобны вешней погодѣ: поминутно то дождь то солнце. А теперь нашла тучка… – Вамъ угодно было спросить у меня совѣта на щетъ пути по которому препроводить Вамъ къ Государю просьбу о временномъ вспоможеніи: думаю, всего лучше и короче чрезъ А. Х. Бенкендорфа. Онъ человѣкъ снисходительный, благонамѣренный и чуть-ли не единственный вельможа чрезъ котораго намъ доходятъ частныя благодѣянія Государя.

Препоручая себя Вашему благоразположенію, имѣю щастіе быть съ глубочайшимъ почтеніемъ и сердечной преданностію,

Милостивый Государь

Вашъ покорнѣйшій слуга

9 сентября

1830

С. Болдино. Александръ Пушкинъ.

Я писал тебе премеланхолическое письмо, милый мой Петр Александрович, да ведь меланхолией тебя не удивишь, ты сам на это собаку съел. Теперь мрачные мысли мои порассеялись; приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня колера морбус. Знаешь ли, что это за зверь? того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает – того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию. Бедный дядя Василий! знаешь ли его последние слова? приезжаю к нему, нахожу его в забытьи, очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом, помолчав: как скучны статьи Катенина! и более ни слова. Каково? вот что значит умереть честным воином, на щите, le cri de guerre à la bouche[2]!

Я писалъ тебѣ премеланхолическое письмо милый мой Петръ Александровичь, да вѣдь меланхоліей тебя неудивишь, ты самъ на это собаку съѣлъ. Теперь мрачныя мысли мои поразсѣялись; приѣхалъ я въ деревню и отдыхаю. Около меня Колера Морбусъ. Знаешь-ли что это за звѣрь? того и гляди что забѣжитъ онъ и въ Болдино, да всѣхъ насъ перекусаетъ – того и гляди что къ Дядѣ Василью отправлюсь а ты и пиши мою Біографію. Бѣдный Дядя Василій! знаешь-ли его послѣднія слова? приѣзжаю къ нему, нахожу его въ забытьи, очнувшись онъ узналъ меня, погоревалъ потомъ помолчавъ: какъ скучны статьи Катенина! и болѣе ни слова. Каково? вотъ что значитъ умереть честнымъ воинымъ <sic>, на щитѣ, le cri de guerre à la bouche!

Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько хошь. А невеста пуще цензора Щеглова, язык и руки связывает… Сегодня от своей получил я премиленькое письмо; обещает выйти за меня и без приданого. Приданое не уйдет. Зовет меня в Москву – я приеду не прежде месяца, а оттоле к тебе, моя радость. Что делает Дельвиг, видишь ли ты его? Скажи ему, пожалуйста, чтоб он мне припас денег; деньгами нечего шутить; деньги вещь важная – спроси у Канкрина и у Булгарина.

Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов. Прости ж, моя милая.

9 сентября 1830. Болдино.

Что моя трагедия? я написал элегическое маленькое предисловие, не прислать ли тебе его? Вспомни однако ж, что ты обещал мне свое: дельное, длинное. А цена трагедии, 10 или 12?

Ты неможешь вообразить какъ весело удрать отъ невѣсты да и засѣсть стихи писать. Жена не то что невѣста. Куда! Жена свой братъ. При ней пиши сколько хошь – А невѣста пуще Цензора Щеглова, языкъ и руки связываетъ… Сегодня отъ своей получилъ я премиленькое письмо; обѣщаетъ выдти за меня и безъ приданаго. Приданое неуйдетъ. Зоветъ меня въ Москву – я приѣду непрежде мѣсяца а оттолѣ къ тебѣ, моя радость. Что дѣлаетъ Дельвигъ, видишь-ли ты его. Скажи ему, пожалуйста, чтобъ онъ мнѣ припасъ денегъ; деньгами нечего шутить; деньги вещь важная – спроси у Канкрина и у Булгарина.

Ахъ, мой милый! что за прелесть здѣшняя деревня! вообрази: степь да степь; сосѣдей ни души; ѣзди верьхомъ сколько душѣ угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помѣшаетъ. Ужъ я тебѣ наготовлю всячины, и прозы и стиховъ – Прости-же, моя милая.

9 сент. 1830.

Болдино.

Что моя Трагедія? я написалъ элегическое маленькое предисловіе не прислать-ли тебѣ его? Вспомни однакожъ что ты обѣщалъ мнѣ свое: дѣльное, длинное. А цѣна Трагедіи? 10 или 12?