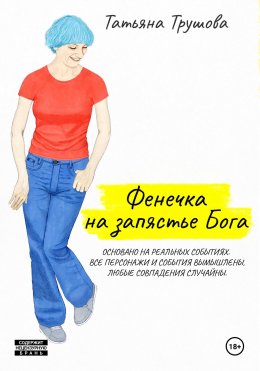

Читать онлайн Фенечка на запястье Бога

- Автор: Татьяна Трушова

- Жанр: Биографии и мемуары, Современная русская литература

Посвящается моей мамуле

Глава первая

«Напиши, напиши, напиши…» – шептали голоса в голове.

Я любила рассказывать знакомым и друзьям что-нибудь примечательно-увлекательное, жизненные анекдоты, после которых все смеются и настойчиво рекомендуют:

– Тебе нужно непременно написать об этом книгу!

«Напиши, напиши, напиши», – начинают твердить голоса в голове.

Идея, словно вирус, заражает разум, начинает строить города и передвигать горы1. Я опомниться не успела, как превратилась в «автора», который мучительно терзает листок бумаги.

Любая идея представляется простой. Всё относительно. Все врут. Все дороги ведут в Рим.

Я собиралась написать историю своей жизни, про которую «всё знаю». Мне казалось, что сделать это можно легко, быстро и безболезненно. Пока я не начала. Начала и передо мною возник тёмный лес, потом чаща, потом непроходимые топи, таёжные дебри и запутанный клубок событий.

Я бросала. Отказывалась. Утверждала, что мне это не нужно. Возвращалась снова.

… это процесс самопознания … это бесплатная психотерапия… просто «вспомню всё»…

Миллионы причин, чтобы не сделать книгу, и миллионы причин, чтобы она появилась.

Решающий момент – однажды она стала моим спасением, эта история, которая понравится многим, а других разочарует, вызвав зевоту и недоумение. Моя книга дала мне океан сил, мужества и веры. Когда я закончила её, то подумала: неужели всё это случилось со мной? С маленькой провинциальной девочкой, у которой не было никаких шансов на выживание?

Мама называла меня Танечкой или Капелькой – наверное, потому, что всегда считала маленькой и беспомощной. Я родилась в августе 1973 года. Помню себя лет с пяти. Видимо, детство до пяти лет было настолько ужасным для моего сознания, что Бог прошёлся по нему ластиком и всё стёр.

Зато мама запомнила всё: безумные бессонные ночи; кричащего от паралича ребёнка, которого невозможно накормить; я не глотала и выглядела не «как все». Без уродства, но странно.

В момент моего рождения Бог дал мне три вещи: мозги, безудержную фантазию и детский церебральный паралич в тяжёлой форме. Каждый новорождённый получает свой «набор».

Семью я делила на два «клана»: мамин и папин.

Отец был чудовищем – пугающим и притягивающим. Высокий кареглазый брюнет, он носил очки и всенепременно нравился женщинам. По легенде нашей семьи, он переспал со всеми мамиными подругами, соседками и родственницами.

Отец родился в Ростове-на-Дону. В детстве я думала, что Ростов – это человек, предположительно мой дедушка, поскольку своего настоящего дедушку из папиного «клана» я никогда не видела.

То, что отец рассказывал о своей семье, звучало как древний эпос. Например, он описывал свою бабку-казачку, которая могла съесть ведро пирожков на завтрак. Половицы под ней трещали, когда она перемещалась по дому. Моя бабка-казачка, видимо, была разновидностью русских богатырш. По крайней мере, так выходило по словам отца.

Ещё в его эпосе были добрые фашисты во время Второй мировой войны, которые кормили отца шоколадом. Затем в редких рассказах о себе отец переходил к той части своей жизни, когда он юношей выучил наизусть всего «Евгения Онегина» и устроился в церковный хор петь на клиросе. У отца был бас.

Потом славная Советская армия призвала его в стройные ряды, и отец стал прапорщиком. Не сразу, конечно, – он «дослужился». Что означало слово «дослужился», я тогда плохо понимала, но по чёрно-белым фильмам моего детства решила, что отец красиво курил, одетый в военную форму, вместе с такими же, как он, доблестными бойцами, а потом бросал гранату в добрых фашистов, которые кормили его в детстве шоколадом. И вот так – «дослужился».

Дослужившись до прапорщика, отец познакомился с моей мамой, которая тоже дослужилась, но только до ефрейтора. Как «дослуживались» женщины, я представляла с ещё бóльшим трудом, потому что женщин в военной форме в кино показывали мало. К тому же мама никогда не курила, как военные, и ничего не знала про добрых фашистов – она рассказывала только про военный голод и босые ноги своего детства.

Моя мама в молодости была прехорошенькой и флиртующей. В армии она работала на коммутаторе, то есть была радисткой. Сразу вспоминались советские радистки – особенные женщины, которые никогда не плачут и умеют открывать канализационные люки без помощи рук, как советская разведчица Кэт из фильма «Семнадцать мгновений весны».

Образ разведчицы вполне соответствует характеру моей матери. После армии она устроилась работать на переговорный пункт телефонисткой. Вскоре её фото, как ударницы коммунистического труда, вывесили на всю стену единственного в городе Монино переговорного пункта. Моя мама была секс-символом Подмосковья: бабетта на голове, нейлоновые чулки, блестящие карие глаза на огромном чёрно-белом постере.

Она вспоминала, как ей на работу названивали всяческие молодые люди и приглашали на свидания. Мама выбрала отца, не подозревая, что он чудовище.

Когда мать и отец поженились, у них родилась Леночка – моя старшая сестра. Потом отец демобилизовался, и они приехали жить на мамину родину – на Алтай, в город Бийск. Тогда моей маме было 34, а отцу 32 года.

Отец устроился работать строителем, и молодой семье дали комнату в частном секторе. Он виртуозно владел разнообразными «мужскими навыками» – маме завидовали все подруги, хором повторяя:

– Люся, у твоего Юры золотые руки!

Никто не догадывался, что отец-чудовище издевается над матерью. Сначала он был образцово-показательным мужем, но через год ему стало скучно – отец стал уходить в загулы, запои, скандалы, массовое уничтожение посуды и психики матери. Когда она поняла, что вышла замуж за чудовище, ей нужно было бежать прочь от него со всех ног, спасая себя и свою дочь, мою старшую сестру. Она, возможно, убежала бы, но моё рождение нарушило её планы.

Когда мама родила меня, у неё появилась миссия: «вылечить Танечку». Она поглотила всё – всё было брошено в этот костёр. Мать стала одержима этой мыслью. Все – врачи и родственники – отговаривали её от безумной затеи, утверждая: ничего не получится. Но она упрямо твердила:

– Танечка будет ходить!

Она в это верила. Я была её религией, а она – моим абсолютным божеством. Мама понимала меня без слов. Её речь, её забота (как она меня кормит, как она со мной гуляет) – всё было наполнено светом материнской любви, которая сметает любые препятствия на своём пути. Рядом с мамой я чувствовала себя абсолютно защищённой, чувствовала, что она меня не стесняется и радуется каждому моему шажку под названием «Танечка это сделала». Неважно что. Может, я сложила узор из мозаики или выучила стихотворение за несколько минут – мама радовалась и обязательно хвалила. Постепенно её похвала стала для меня сильнейшим наркотиком. Всё моё поведение подстраивалось под мамино одобрение. Я хотела, чтобы она находилась со мной постоянно. В ней сосредотачивалась вся моя жизнь.

Часто, как молитву, мама внушала мне:

– Мы должны вылечиться! Я хочу, чтобы ты стала такой, как все, чтобы ты была лучше здоровых детей!

Я верила маме во всём и хотела, чтобы исполнилось её желание. Наше желание.

В пять лет я уже не «тряпочка» – я уже немножко напоминала нормального ребёнка. Мама, обеспечивая семью, умудрялась возить меня со старшей сестрой, которую не на кого было оставить, по всем городам и весям нашей необъятной советской родины – по больницам, санаториям и знахаркам в надежде на исцеление.

Отец в моём лечении участия не принимал. Он ни в чём участия не принимал, а жил своей обособленной жизнью, зарабатывал много денег и тратил их на свои мужские удовольствия. В такой ситуации большинство мужчин уходят из семьи – и тогда женщины, поднимающие ребёнка-инвалида, становятся матерями-одиночками. Но отец продолжал жить с нами, со своими жертвами, паразитируя на нашей семье, словно мы были его пищей, его прислугой.

В пять лет я – интеллектуально развитый, живой и смешливый ребёнок. Я научилась ползать. Ползать тогда для меня было всё равно, что владеть какой-нибудь сверхспособностью, такой как телепортация или чтение мыслей. Для того чтобы я могла ползать, мама потратила столько сил, нервов и денег, что «Танечке» был присвоен статус супергероя. Я – «девочка–из–Спарты», всегда коротко стриженная, всегда в колготках, ведь в платье много не поползаешь. А ещё «девочка–из–Спарты» никогда не плачет. Часто суперспособности появляются, когда об этом не мечтаешь и не просишь, но они появляются, и приходится с ними жить.

Ползала я собственным, изобретённым моим телом способом: сначала выбрасывала обе руки вперёд, а потом подтягивала попу. Из-за того, что равновесие удерживала не всегда, часто врезáлась головой в пол. Мне не было больно, но лоб был почти всегда синий от шишек, а колготы на коленях порваны до дыр. Словом, я тянула на жертву жестокого обращения с детьми. Но ювенальной полиции в СССР нет. В СССР и инвалидов нет, поэтому и дела до нас нет, и мама очень поздно узнает, что мне полагается пенсия – шестнадцать рублей в месяц. Щедрость нашего государства не знает границ.

Моя бабушка по материнской линии, которая всю жизнь проработала в колхозе, получала пенсию – тридцать рублей. Я помню, как она просила почтальонку выдать ей пенсию рублями. Бабушку звали Евдокия, баба Дуся, Дуня-тонкопряха (так о ней дедушка пел). Она окончила четыре класса церковно-приходской школы. В колхозе за работу бабуля денег не получала, а когда переехала в город, стала получать пенсию. Зная, что у неё всего тридцать рублей, она поделила их на количество дней в месяце. Так моя хозяйственная бабушка знала, сколько она может потратить в день. Рубль.

Бабушка из «клана» мамы пришла на Алтай пешком из Петербурга. Тогда Столыпин обещал всем землю в Сибири – вот они и двинулись: она и её дедушка Иван Кузьмич. Они шли и просили милостыню, и так дошли. Это ещё одна часть моего семейного эпоса.

Баба Дуся поселилась с семьёй на хуторе и там познакомилась с Васей. Но влюбилась она в другого соседа – Серёжу. И как-то ночью собрала узелок и вылезла ночью в окошко, убежала с любимым. Их поймали, и бабушку тут же выдали замуж за Васю – моего дедушку. Он был кузнецом и завидным женихом, бабушке было четырнадцать лет. Она родила девятерых детей, но в живых остались только шестеро.

Бабушку я беззаветно любила и проводила с ней много времени. Ведь она со мною «сидела». Мне с ней было интересно, она знала неисчислимое количество русских жалобных песен. Мы часто с ней лежали на диване и распевали: «прощался со мной милый», «не быть тебе, дева, замужней женой…», «сказали, милый помер…». От бабушкиных песен у меня – мороз по коже. Они страшные, жуткие своей несчастливой бабской судьбой и при этом затягивающие. Я думаю, от них пошло выражение «затянуть песню» – это песня тебя затягивает и не отпускает, пока не допоёшь.

Бабушку поражало моё умение запоминать всё с первого раза. Ей достаточно было однажды спеть мне песню – и всё, «информация» оставалась в моей голове, поэтому она считала, что у меня в голове спрятан магнитофон. Она часто говорила маме:

– Таня умная, как Ленин!

Помню, как-то она шёпотом доверила мне стишок: «Отче наш, иже еси…». Убедившись, что я всё запомнила, велела его никому не рассказывать.

– Он волшебный? – прошептала я.

– Да. Когда у тебя что заболит, произнеси его потихоньку – и сразу всё пройдет.

– А почему?

– Он про Боженьку. Боженька – это Никола Угодник. Видела его у меня на кухне?

На кухне в буфете у бабушки жил старичок в коробочке с добрыми и печальными глазами. Так я узнала, кто такой Бог.

Бабушка тоже была добрая и печальная. А дедушка Вася – весёлый, всё время смеялся. Он тоже знал, кто такие фашисты, потому что они оторвали ему ногу. Вместо ноги дедушке дали деревянную культю.

Я спросила дедушку:

– А что же ты себе ножку не пришил у доктора Айболита?

– Так я её потерял и не нашёл, – засмеялся дедушка.

На культе он ходить не мог – она натирала ему ногу до крови и валялась под кроватью. Я просила её достать и начинала наряжать в бабушкины платки. Представляла, что она девочка и её зовут Культя. Остальные внуки её боялись, а для меня она – любимая игрушка-подружка.

Ещё у дедушки Васи были серебряные зубы и нос картошкой, как у меня.

Дедушка умер, когда мне исполнилось шесть лет.

Сначала мы все жили в частном секторе, в скромном одноэтажном домике, который отец получил как работник строительного треста. Самым важным объектом в доме была дверь, которая вела из кухни в сени. Она была тяжёлой и массивной – шириной сантиметров десять, обитая внутри и снаружи чем-то утепляющим. Дверь напоминала бастион.

Я часто оставалась с бабушкой, и помню, что она то и дело, в силу своего возраста, хотела вздремнуть, а я играла на полу с ужасными куклами. Меня тянуло на улицу. На солнышко.

За «бастионом» были сени и обычная деревянная дверь, которая не запиралась, вела на высокое крыльцо. Такое крылечко – уродливый гибрид террасы. А вниз – семь ступенек.

За бастионом были деревянные, прогретые солнцем доски крыльца; перила, за которые я могла подтянуться и повиснуть на них; трасса Бийск – Барнаул, по которой мчались машины, особенно фуры. Наш дом стоял рядом с трассой, а ещё у дома находилась колонка, притягивавшая дальнобойщиков заправить канистры водой. За «бастионом» шуршал целый мир.

Если я сидела на крыльце – дальнобойщики мне улыбались, махали рукой, угощали конфетами и пряниками. Я воображала, что, когда вырасту, выйду замуж за дальнобойщика в джинсах и с золотыми зубами.

Но пока я просто хотела попасть на крыльцо, куда меня не пускала бабушка, для которой в силу её возраста дальнобойщики были уже не актуальны.

Помню, я сижу на полу и играю в куклы, а точнее – произвожу над ними зверские манипуляции. Все мои куклы скальпированы, а их глазные механизмы подвергнуты тщательному исследованию. Это увлекательно, но сейчас я только делаю вид, что забавляюсь куклами, на самом же деле чутко жду, когда бабушка начнёт дремать, еле слышно похрапывая.

Дождавшись нужного момента, я тихонько подползаю к двери и там жду ещё несколько минут, не окликнет ли меня бабушка. Если она меня не зовёт, я встаю на четвереньки и начинаю таранить дверь головой. Делаю я своё подлое дело почти бесшумно и не бьюсь в дверь со всей дури. Тут главное – упорство. Я пристально слежу за тем, как щель между дверью и косяком расширяется от каждого упрямого толчка. Иногда останавливаюсь, чтоб передохнуть и послушать, не проснулась ли бабушка. В конце концов бастион побеждён, и я оказываюсь на крыльце.

Солнышко, тёплые деревянные доски, ветерок – я счастлива, но ненадолго: приходит бабушка, уносит меня в комнату, и всё повторяется сначала.

Только мама удивляется, когда возвращается с работы: отчего у меня лоб в синяках? Бабушка рассказывает о моих «подвигах». Мама качает головой. Лоб и правда болит. На несколько дней бастион заброшен.

Когда мне исполнилось шесть лет, мы с мамой впервые поехали в санаторий, чтобы вылечиться, чтобы я стала здоровой и нормальной.

Глава вторая

В санаториях я столкнулась с ведьмой, от которой мне досталось: седая старуха в белом колпаке с золотыми зубами – нянечка. Её звали тётя Валя. Мне кажется, это она хотела съесть всех детей в лесу, в пряничном домике, в мрачной сказке братьев Гримм, потому что пряники были ей не по нраву – она предпочитала есть детей. Когда она улыбалась, мне становилось страшно.

Попасть в вожделенное медучреждение можно было, только дав взятку в горздраве, который распределял путёвки. В ту пору мама работала то кассиром, то диспетчером бийского аэропорта, она могла помочь купить любой авиабилет – дефицитный товар. В СССР билеты на самолёт стоили недорого, но купить их в Москву, или Ленинград, или Сочи было практически невозможно.

Поэтому за авиабилет маме предлагали какой-нибудь востребованный товар: ткань, посуду, продукты. Все эти сокровища она несла в горздрав знакомой тётеньке, а потом волшебным образом на меня в поликлинику приходила путёвка, и мама, прихватив сестру, отвозила меня на лечение. Мне повезло: мама ухитрялась достать путёвку дважды в год, отправляя меня в санаторий: один раз в Барнаул и один раз под Курган. Из-за моей реабилитации семья была лишена многих земных благ: сервизов, сапог, люстр и других приятных сердцу вещей, которые мама бросала на жертвенный алтарь лечения. Меня в этом никогда не упрекали. Разве что вскользь.

Тогда курс лечения в санатории продолжался три месяца, и родители с больными детьми не оставались – такие правила. Поэтому дома шутили, что я еду, как юный Ленин, в ссылку. «Как Ленин» – потому, что наше наивное советское сознание не подозревало о других ссыльных людях.

Конечно, в «ссылках» бывали исключения – «счастливые мамаши», мужья которых работали, и поэтому такие мамочки могли снять квартиру и устроиться нянечками или работницами на кухню, чтобы приглядывать за своими чадами. Но таких «благополучных» было крайне мало. В основном все были, как я – оторванными от семьи один на один с персоналом и сверстниками.

В санаториях я узнала, что больные дети делятся на… ходячих, неходячих и лежачих. Все мы были оставлены на попечение нянечек, воспитателей и медперсонала. Ад был ещё тот. Но меня спасал Боженька. С ним всегда можно было поговорить, и он на меня никогда не ругался. Иногда ночью я рассказывала сама себе бабушкин стишок «Отче наш» и представляла себе дедушку, который жил на кухне в шкафу у бабушки. Представлять маму я боялась, потому что от этого хотелось плакать, а плакать мама не разрешала.

Санаторий – это распорядок дня плюс жёсткое выживание. Нужно всё делать самому – иначе накажут. Именно там я поняла, что колготки нужно надевать двумя швами назад, потому что так обозначается попа. Самым убийственным для меня стали пуговицы и шнурки, поэтому мама старалась покупать мне одежду без них. Со шнурками помогали ребята постарше, а если обуться не смогла, так и ходила в одних колготах.

Всю одежду нужно было подписывать, потому что грязная сгребалась в одну кучу в банный день, а потом её, постиранную, выдавали воспитатели, ориентируясь на фамилии, написанные на подолах, воротниках, поясах брюк и колгот. Если твою одежду «потеряли», то выдавали казённое – то, что осталось от предыдущих заездов. Когда я «потеряла» в санаториях несколько красивых платьев и костюмчиков, мама отказалась от идеи отправлять со мною туда приличные вещи, всё равно я большей частью ползала по голому полу, поэтому гамаши и свитера решали вопрос, во что меня одеть. Ещё меня коротко стригли всегда: во-первых, опасались вшей, а во-вторых, я не умела заплетать косички. Левая рука у меня получилась неудачной и бóльшую часть своих обязанностей саботировала, поэтому из меня вышла жизнерадостная и озорная пацанка.

Первый раз в санаторий мама привезла меня в Барнаул. Старинное купеческое здание, больше похожее на дворец, выглядело солидно и деловито на фоне плоских пятиэтажек. Мы спустились в цокольный этаж. Мне понравились разноцветные бумажки, приклеенные на форточку, – они забавно шуршали от ветра и отгоняли мух.

В цокольном этаже располагалось фойе, заставленное длинными столами и скамейками. Повсюду суетились мамаши с больными детьми, иногда даже попадались папаши. Всех нас по очереди принимал невропатолог, а потом старшая сестра-хозяйка, которая смотрела, нет ли у детей вшей, делала опись вещей, одежды, привезённых с собой. Так происходил заезд в санаторий.

После всего этого незнакомая женщина – нянечка – взяла меня на руки и понесла в «группу». Мама сказала:

– Не надо плакать.

Хотя она сама была готова заплакать: в тот момент я впервые в жизни с ней рассталась и осталась одна среди чужих людей. В шесть лет.

На каждом этаже санатория находились две спальни (одна для мальчиков и одна для девочек), игровая комната, столовая, зал для лечебной физкультуры и туалет. Всё здание было трёхэтажным. Мы были «первой группой», а этажом выше находилась «вторая группа». Ещё выше был этаж, отведённый под школу. Грязелечебница и физиотерапия находились в других зданиях, куда ходячие ходили сами, а неходячих таскали нянечки.

Мы, дети, между собой сразу сдружились, и со сверстниками я редко конфликтовала. Каждый «взрослый» ребёнок старше десяти лет (который мог сам себя обслуживать) награждался «подшефным», ребёнком помладше, которому требовалась посторонняя помощь. «Подшефным» помогали одеваться на процедуры или водили умывать после еды.

Моим шефом в один из заездов стала девочка Зина со светлыми тугими косичками. Ходила она «уточкой», переваливаясь с боку на бок, медленно, но уверенно. Её руки – ловкие, подвижные – быстро справлялись с моими пуговицами, шнурками и колготками, а ещё она умела рассказывать сказки. Нет, не рассказывать – сочинять! Вечерами после отбоя она присаживалась ко мне на кровать, подтыкала одеяло и негромким голосом начинала придумывать про принцесс, их прекрасные наряды, великолепные кареты и умопомрачительных принцев. Её сказки изобиловали множеством подробностей и однообразным сюжетом, я ждала их нетерпеливо, предвкушая время отбоя. Каким-то образом понимая, что Зина сама придумывала сказки специально для меня, я чувствовала себя особенной, чувствовала, как мне повезло с ней.

Основной моей проблемой было то, что я не умела ходить. Мне приходилось перемещаться по санаторию ползком или с помощью нянечек; если не удавалось куда-то доползти самой, то приходилось долго ждать посторонней помощи. Тогда я включала в голове пластинку про принцесс или про Боженьку.

Больше всего мне не нравилось просить нянечек посадить меня на горшок. На горшок могли посадить в любом месте: в «группе», в школе. Среди мальчиков и девочек, и взрослых. Где нянечке удобнее. С меня просто снимали колготы и сажали на горшок, как будто я была существом без пола. Так поступали не только со мной – со всеми неходячими.

Так в пять лет я поняла разницу между мальчиками и девочками. В санатории мы вообще узнавали все прелести жизни быстрее, чем «домашние дети».

Наш культурный досуг сводился к тому, что мы не только рисовали и лепили, нам ещё давали такие методические пособия: специально сшитые имитации петель и пуговиц или дырочек, сквозь которые нужно было продёрнуть шнурок. Ещё нас развлекали мозаиками и конструкторами. Иногда воспитатели читали нам книги. В принципе, советские санатории давали общее развитие и образование детям-инвалидам.

Еда в санатории не отличалась от больничной. Всё, что можно украли, ешь, что дали. Когда я была в Барнауле, мама часто привозила мне что-нибудь вкусненькое. У нас в «группе» стоял холодильник, туда складывались пакеты с фруктами и конфетами, которые привозили родители. Каждый пакет подписывали фамилией ребёнка. Потом воспитатели выдавали нам понемногу каждому из своего пакета.

Однажды в школе на третьем этаже на уроке я захотела в туалет «по-большому». Какать я захотела. У каждого человека есть эти классические истории, когда главный герой описался или обкакался. Все они случаются в детстве, и всем от них немножко смешно и трогательно.

Другое дело – когда вместо конфуза происходит унижение.

Итак, я захотела на горшок и стойко терпела до конца урока, глупая первоклашка. Потом пока позвали тётю Валю, пока пришла тётя Валя… Дело было сделано. И когда тётя Валя явилась с горшком, мне пришлось признаться, что в этом забеге выиграла я:

– Я обкакалась, – сказала я тихонько, надеясь, что никто не услышит, – была перемена, и все дети бесились.

– Что ты сделала? – громко переспросила тётя Валя.

Можно подумать, что эту сцену я содрала из классического голливудского фильма, где злодей нарочно издевается над главным героем и переспрашивает то, что и так понятно, чтобы сильнее унизить. Но как ни странно, вся эта сцена с горшком происходила на самом деле, и я до сих пор не понимаю, зачем немолодой и, может быть, незлой женщине захотелось унизить больного ребёнка. Возможно, она работала в санатории миллион лет, и её уже выбешивали все дети – и здоровые, и больные.

Я озвучила свой позор ещё раз. Так громко, как могла, и заплакала, хотя мама просила всегда быть сильной.

– Ну вот, говнюшка! Теперь мне придётся тебя тащить вниз и мыть! – прошипела тётя Валя, сверкая золотыми зубами.

Класс замолчал и посмотрел на меня. Я не испугалась, мне просто было больно оттого, что кто-то укусил, оторвав частичку меня. Ни за что. Просто так. Я не могла себя защитить, могла лишь заплакать. При всём могуществе взрослого человека тётя Валя не смогла заткнуть мне рот.

Как бывает в традиционных историях, санаторий населяли не только чудовища, но и добрые персонажи. Я помню другую нянечку – кареглазую тётю Таню (почему-то всех нянечек звали тётями и только врачей и воспитателей по имени-отчеству), добрую и проворную. Она работала всегда в ночные смены. Поговаривали, что у неё девочка тоже больная. Почему-то я ей понравилась.

После отбоя, когда по чёрно-белому телевизору, стоящему в нашей группе, начинали показывать «взрослый» фильм, тётя Таня приходила за мной (при этом она заранее заговорщицки предупреждала меня, что придёт, чтобы я не спала), брала на руки, закутывала в одеяло и уносила из спальни в группу. Там она сажала меня, укутанную, как куколку бабочки, на стол перед телевизором, сама садилась рядом. Так мы смотрели фильмы про Чапаева и другую героическую фантастику тех лет. В такие моменты я чувствовала себя взрослой и избранной, ведь остальные дети оставались в спальне. С этим сладостным чувством я засыпала на середине фильма.

Ещё помню воспитательницу Зою Петровну – полноватую, миловидную. Мы были на прогулке. Стояла сладкая осень. Неожиданно приехала мама. Я, считаясь «неходячей», сидела вместе с подобными мне на лавочке. И вот мама просит Зою Петровну, чтобы та разрешила ей погулять со мной возле детской площадки. Воспитательница разрешает, хотя мама приехала в неположенное для свиданий с родителями время.

Мы с мамой гуляем возле детской площадки. При этом я повисаю на её левой руке, но довольно уверено перебираю ногами. Ходить сама я не могу – теряю равновесие, – а зацепившись за маму, становлюсь прямоходящим приматом.

Мне уже семь. Наш обычный разговор, который будет повторяться миллион раз: «Ты хорошо кушаешь? Тебя не обижают? Надо ходить на все процедуры!» Потом мама оставляет меня и пакет с фруктами и конфетами на совесть Зои Петровны и, сдерживая слезы, спешит на автобус в Бийск. А в голове моей воспитательницы происходит взрыв! Оказывается, Таня Трушова может ходить – кривовато, с поддержкой, практически повиснув на своём «ведущем». Но может! И Зое Петровне не всё равно!

После того случая она начинает меня «выгуливать». При этом мы с ней о чём-то беседуем, я отчего-то вызываю у неё симпатию до такой степени, что Зоя Петровна начинает меня «подкармливать», принося домашние пирожки, конфеты, – словом, всё то, что делает ребёнка в санатории чуточку счастливее. Всю домашнюю контрабанду, завёрнутую в газету, воспитательница оставляет под моей подушкой, и после отбоя я сладко шуршу сокровищами под завистливые взгляды и перешёптывания соседок. Мне завидуют недолго – я умею делиться.

Потом мама узнала ещё об одном санатории в Курганской области – «Озеро Горькое». Железнодорожная станция, до которой нужно было доехать, называлась Алакуль. Мы поехали туда на «прямом» поезде без пересадок втроём: мама, сестра и я. «Озеро Горькое» имело статус санатория всесоюзного значения, но поезд на станции стоял одну минуту. Родителям с детьми-инвалидами приходилось спрыгивать на платформу за эту одну минуту. С вещами.

Мама была прыткой и бесстрашной – мы как-то ухитрялись «выгрузиться», «выкинуться» из поезда вместе с чемоданами. Потом шли на крохотный вокзальчик и долго сидели, ждали, пока из санатория придёт специальный ПАЗик и заберёт прибывших на лечение. Автобус ходил два-три раза в день, по расписанию в дни заезда – видимо, к приходу поездов. От самой станции санаторий находился в десяти километрах, и обычный транспорт там попросту не ходил. Несколько раз мама с сестрой не успевали на этот ПАЗик и шли обратно пешком, сдав меня медперсоналу. Конечно же, гостиницы для родителей в санатории всесоюзного значения не было.

В Барнаул и в «Озеро Горькое» мама возила меня каждый год до тех пор, пока мне не исполнилось четырнадцать лет. То есть всё это время – с шести до четырнадцати – я по полгода не жила дома.

Можно воспринимать санаторский быт как трагедию, но благодаря тому, что маме удавалось за взятки доставать путёвки и отправлять меня лечиться, я научилась самостоятельности, смогла лучше передвигаться и обслуживать себя.

«Озеро Горькое» было большим санаторием. Длинное прямоугольное двухэтажное здание. Много групп, разделённых по возрастному признаку. Первый раз я попала в младшую группу. В «Озере Горьком» тоже были грязелечебница, водолечебница, физиокабинет. Всё это было разбросано по территории и находилось далеко от жилого корпуса. Нас, неходячих, возили на знакомом уже санаторском ПАЗике. Загружал нас в него вечно пьяный грузчик дядя Лёша, он всегда ходил в огромных сапогах, как кот из сказки. Дядя Лёша – добрый, хитро улыбающийся. Мы его обожали. Он закидывал нас, «маломобильных», в ПАЗик, а потом выкидывал возле грязелечебницы или физиокабинета. За всё время пьяный дядя Лёша не уронил ни одного ребёнка.

В «Горьком» случилось первое чудо в моей жизни. В плане реабилитации. Невропатолог Мансур Нургалиевич показал мне устройство, которое сравнимо с современными ходунками. Удивительная конструкция представляла собой полуовал с довольно длинными поручнями, сваренными из металлических труб небольшого диаметра. Сбоку имелись бортики, на которые я могла навалиться, повиснуть всем телом и держаться руками. Всё это чудо было оснащено колёсиками. Гениальное изобретение неизвестного «кулибина»!

Повиснув на «ракете» (так я её про себя называла), я могла перебирать ногами и передвигаться самостоятельно. «Ракета» вызвала у меня восторг и бурю эмоций. Теперь вечерами после ужина (мы проходили все процедуры до обеда, потом был тихий час, потом школа, потом ужин), когда начинались игры с мозаиками, шашками, шахматами и прочей дребеденью, я «гоняла» на своей «ракете» по длинному, как казалось в детстве, коридору. Метров сто или сто пятьдесят в одну сторону, затем разворот и обратно. Я упоённо «гоняла» по нему, пуская слюни от удовольствия.

До «Горького» мама доехать с передачей, конечно, не могла. Вся дорога туда и обратно занимала пять дней. Поэтому из дома мне приходили посылки и письма. В санатории предусматривался специальный «посылочный день», который мы все ждали.

До «ракеты» в «Горьком» меня впервые в жизни посадили в инвалидную коляску, принадлежащую санаторию, – довольно громоздкую и страшную. Управлять этим устройством самостоятельно я не могла, ведь у меня рабочая рука была только правая, крутить колёса самой не получалось. Поэтому я стала подшефной: меня прикрепили к мальчику Руслану из Ташкента. Оба смуглые, кареглазые, черноволосые и хохочущие, мы сходили за сестру и брата, жили в одной группе, нам было по семь лет. Руслану вменялось в обязанности возить меня по главному корпусу, когда наша группа двигалась в столовую или игровую, сомкнув ряды. Катал он меня на монстре советской промышленности довольно охотно, я бы даже сказала с азартом. Руслан был здоровый мальчик, но «ослабленный»; его родители за взятку купили ему путёвку в санаторий – подлечиться.

Однажды, когда группа собиралась на прогулку и все дети уже ушли с воспитателем, я задержалась – никак не могла застегнуть пуговицу на меховой шапочке. Задержался и Руслан – ведь ему нужно было везти меня на массовые гулянья. Пуговица упрямо не хотела застёгиваться. В это время подошла нянечка и стала мне помогать. И вдруг Руслан меня поцеловал в щёку – неожиданно, по-детски открыто и совершенно не смущаясь.

– Руслан, что ты делаешь?! – воскликнула я.

Он засмеялся.

– Наверное, ты ему нравишься, – предположила нянечка. Она уже одолела пуговицу и, улыбаясь, смотрела на нас.

– Да, я же тебя люблю! – радостно сказал Руслан.

Чистая детская душа – всё просто. Вот трава. Вот солнце. Вот любовь.

– Я тоже тебя люблю, – ответила я совершенно искренне и удивилась: мир такой большой и прекрасный!

Скоро все в группе знали о нашей любви – воспитатели и нянечки улыбались, никто не осуждал и не говорил, что наше поведение плохое. Руслан очень ревниво относился, если кто-то другой возил меня на коляске. Помню, как однажды меня в столовую повёз другой мальчик, – тогда они чуть не подрались. Мы с Русланом ещё пару раз по-детски целовались.

Сейчас я думаю, что настоящая любовь даётся людям с чистой детской душой, потому что такого потрясающего мужчину, как семилетний мальчик из Ташкента, я больше в своей жизни не встречала.

Как и любому нормальному ребёнку, мне были доступны свои радости, горести и страхи.

В детстве я мамина любимая дочка. Девочка-цветочек. Капелька. С безусловным правом на её любовь. Но по мере того, как мы ездим по санаториям, а я становлюсь старше, мама заражается вирусом исцеления – она верит, что исцеление всенепременно, как обетование, как крупа с неба придёт. Моё исцеление. Тогда я многого не понимаю и многому верю. Маме – безоговорочно. Так из девочки-цветочка я превращаюсь в «девочку–из–Спарты».

Для меня начинается период пыток.

– Ты сделала зарядку? Тебе же показывали на ЛФКа в санатории! Чем ты занимаешься целыми днями?!

Она не замечает, как кричит на меня, потому что так они всегда на протяжении долгих, как сибирские реки, дней и ночей, всегда-превсегда кричат друг на друга. Папа и мама.

А чем я занимаюсь вместо зарядки? Обычным детским ничегонеделанием. Я достаточно умна, чтобы, учась на дому, практически не учиться. Всё, что говорят учителя на уроках, прочно и без усилий оседает в моей голове. Карие глаза не по годам умной девочки лукаво горят. Я так хочу оставаться девочкой-цветочком, динь-дон!

Этот цветочек хочет играть в любимые игрушки: машинки, пистолетики, конструкторы. Мой бог, как я любила конструкторы! Я была конструкторозависимой. Все мои достижения – возведённые башни, подъёмные краны, машинки и танки, собранные из кирпичиков и деталек, – я гордо демонстрировала маме.

Она не была безучастной, она меня хвалила. Но на уме у мамы были китайские пытки. Много-много китайских пыток.

Если вам показывают ребёнка, с восторгом занимающемся ЛФКа:, – либо вас обманывают, либо это не человеческий детёныш.

Мама вываливала передо мной бочонки лото и заставляла складывать левой больной рукой в мешок. Долбаные коричневые пластмассовые бочонки! Целых девяносто штук! Как же я их ненавидела! Моя левая рука так и не разработалась, так и не стала счастливой нормальной рукой. Бог пошутил, и ожили лишь те клетки мозга, которые отвечают за мою правую руку.

Но это не аргумент, потому что я слышу до сих пор и буквально:

– Ты плохо старалась.

Этот шлейф вины будет тянуться за мной долгие годы, пока я, став взрослой, не пойму сущность своего заболевания: ДЦП не лечится.

Мама осознать «неисцеление» не сможет никогда. Она всегда будет мечтать, чтобы я стала здоровой, «такой-как-все».

Девочка-цветочек многого не понимает, но точно не хочет быть девочкой-из-Спарты. Она убегает в книжки и своё воображение, пока папа-чудовище кричит на маму-жертву. Сестра то ли плачет на своей кровати, то ли учит что-то – я не уверена ни в том, ни в другом.

После лото я обязана собирать пуговицы в шкатулку. Затем приходит черёд мозаики – сложи три цветочка. Три ромашки непослушными спастичными2 пальцами. Под занавес – приседания как апофеоз пыточной системы. Не десять и не двадцать – их должно быть как минимум пятьдесят, а лучше сто. При этом никто из родителей не соорудил в нашей большой квартире хотя бы шведскую стенку. Никто не хотел заниматься ЛФКа вместе со мной. «Девочкам-из-Спарты» нельзя помогать.

Папе было некогда – чудовищам несвойственно заботиться о детях или жёнах. Мама работала на двух-трёх работах, чтобы прокормить себя, сестру и меня и отвезти меня (неблагодарную) в санаторий.

Какой немыслимый ужас: я не стала Павкой Корчагиным и Александром Мересьевым, я плохо тянула на Зою Космодемьянскую. Из меня не получились гвозди, как мечтал Николай Тихонов. Мой первый смертный грех состоял в том, что я была «девочка-цветочек». Какой ужас!

Ключевое слово – «была».

Мамин фанатизм и жернова санаториев перемололи хлипкие травинки детства – я стала спартанкой.

Глава третья

В семь лет я «пошла» в школу. Об инклюзивном образовании мы с мамой даже не мечтали, поскольку для детей-инвалидов советское государство предлагало только надомное обучение. Сначала полагалось пройти комиссию и доказать, что я обучаема.

Помню, как мы поехали на «собеседование». Мама обрядила меня в красно-синее платье-шотландку и повязала нелепый бант, норовивший свалиться с коротких волос. Помню, как она долго несла меня на руках от автобусной остановки, как мы мучительно долго сидели в коридоре. Новые шерстяные колготы раздражённо чесались. Мама взволнованно инструктировала меня:

– Ничего не бойся и не торопись, главное – говори спокойно, чтоб тебя все поняли.

Я улыбалась и кивала. Представить грозные вопросы комиссии я не могла, но волнение мамы передалось мне. Однако девочка-из-Спарты была слишком наивной и жизнерадостной, чтобы испугаться, и, когда нас пригласили в кабинет, стала охотно отвечать на вопросы, совершенно забыв о своей нечленораздельной речи.

Вопросы были глупыми:

– Как тебя зовут?

– Таня Трушова.

– Это какой цвет?

– Красный.

– Сколько будет пять плюс два?

– Семь….

Происходившее воспринималось довольно сюрреалистично, но мы с мамой совершенно не хотели учиться во вспомогательной школе. В санатории я однажды видела девочку, ей было десять лет – в её учебниках жили ягодки и птички. Поэтому на дурацкой комиссии мы с мамой бились за первую социальную ступень – среднее образование. Мы победили – облечённая властью комиссия постановила: ко мне на дом будет ходить учительница начальных классов. Комиссию пришлось проходить ещё и потому, что ДЦПшники часто бывают умственно отсталыми. Мой интеллект сохранился. Повезло.

Наша семья жила в нагорной части Бийска – окраине города. Район назывался «витаминка». Вокруг простирались первозданная земля, на которую ещё не ступила нога садовода-захватчика. Городской транспорт сюда не ходил, сюда и Макар телят не гонял. Моя сестра ходила в школу пешком – два километра туда-обратно. Ко мне на дом, на «витаминку» – забытое богом место – учительница вряд ли бы стала ходить регулярно. Так перед мамой встал жилищный вопрос.

Мой отец к тому моменту окончательно превратился в зомби. Навсегда. Он только и делал, что покупал зелье и питался матерью. Внешне отец ещё не потерял человеческий облик. Даже ходил на работу и зарабатывал вполне приличные деньги. С семьёй своими баснословными заработками он не делился: тратил всё исключительно на свои собственные нужды. Прежде всего на любимое зелье – водку, затем на водку, и снова на водку. Вокруг него всегда кружила стая собутыльников. Отца часто не было дома, а когда он являлся домой «вечно молодой, вечно пьяный», то принимался откусывать «куски плоти» от моей матери. Делал он это упорно и безжалостно до тех пор, пока она не начинала «истекать кровью». Сначала мама упорно молчала, слушая его пьяный зомбический бред из слов, которые кромсали, как бритва. Потом теряла терпение, выходила из себя, кричала и истекала кровью, как тысячи других женщин на её месте, как все жертвы зомби-алкоголиков. От зомби нельзя защититься. От них можно только убежать. Или убить их.

Искромсав мать до полубессознательного состояния, отец заваливался спать. Мама никуда не могла сбежать – жилья не было, на квартиру с больным ребёнком не пускали. Она не могла убить отца – есть люди, которые не могут убить, даже если гибнут сами.

Так продолжалось изо дня в день до тех пор, пока мама не осознала два факта. Первый: мне пора в школу, и из нашей хибары нужно куда-то выбираться. Второй: оказывается, мне, как ребёнку-инвалиду, положено благоустроенное жильё.

Тогда-то мама узнала, что есть женщина, которая «сидит на квартирах» и берёт взятки. В эту сторону потекли молочные реки и кисельные берега. Все те дефицитные артефакты, за которые мама «доставала» путёвки в санаторий, теперь переправлялись к «квартирной тётеньке». Мама была настойчивой, тётенька – жадной. Словом, все эти танцы с волками, с жилищной комиссией закончились получением ордера на однокомнатную квартиру, на восьмом этаже девятиэтажки. Лифт, конечно же, ни разу не работал.

Вот, казалось бы, шанс для окончательного триумфального бегства от чудовища: мама, сестра и я переехали в «благоустройку», отбив у отца немного неказистой мебели.

В «небесной квартирке» мы прожили почти год.

Отец испугался потерять своих жертв, испугался остаться один и утратить остатки своей личности. Он совершил невозможное и перевёз нас в трёхкомнатные хоромы, объединив свою неблагоустроенную халупу и нашу благустроенную однушку. При этом он доплатил какие-то бешеные деньги и нашел 80-метровую квартиру на первом этаже (чтобы Танечке было удобно гулять) в приличном районе.

Мама купилась. Ей хотелось пожить в хорошей квартире. Отец обещал измениться. Не кусаться, не пить, обеспечивать. Мама поверила. Квартира превратилась в мышеловку.

Мы переехали. Хоромы стояли полупустыми – оказалось, что у нас мало мебели, – и соблазнительно отдавали гулким эхом необъятности. Позже прямо на побеленных стенах сестра будет рисовать дивных сказочных персонажей, срисовывая их с советских открыток, мама будет выбивать советскую мебель, ковры, хрусталь – все прелести обычной жизни, а папа будет оставаться зомби: он будет всё так же пить, нападать на маму и тратить зарплату на себя, любимого, правда, теперь в собственной отдельной комнате, что создаст иллюзию мнимого благополучия. Зверь затаился…

Житейских проблем я тогда не могла постигнуть – они шли мимо меня, по касательной. Тогда «девочка-из-Спарты» снаружи, но девочка-колокольчик внутри нашла свою дорогу. Сначала дорога была лишь едва заметной тропинкой в белохалатной, врачебной череде моих будней, когда наша прекрасная семья переехала в хоромы на улицу Мерлина. Кстати, Мерлин оказался не волшебником, а боевым большевиком-офицером. Здесь я впервые открыла портал в другой мир.

Моей тропинкой, моим спасением, моим убежищем стала библиотека.

Она притулилась в соседнем доме на первом этаже длинной девятиэтажки, которую мы прозвали «клюшка». Тогда город изобиловал библиотеками и другими очагами культуры, особенно в приличных районах. Мама обожала читать и молниеносно записала меня в библиотеку.

Я бегло читала лет с пяти, но дома обитало штук десять книг, выученных наизусть. Часто я прижимала их к груди, как лучших друзей. В библиотеке у меня случился взрыв мозга. Я не подозревала, что книг может быть так много, все они казались мне прекрасными, и каждую я жаждала прочесть. Поскольку дворец книг располагался в шаговой доступности, мама или сестра водили меня в него, и я самолично выбирала сокровища.

Мне понравилась библиотекарша Валентина Васильевна. Она выписала читательский билет – звучало волшебно – и выдала одну книгу. По законам библиотекарского мира читатель сначала доказывал свою ответственность к переплетённым реликвиям.

– Прочтёшь и выберешь новую книгу, – ласково сказала Валентина Васильевна. – Книги мы выдаём на десять дней.

Дальше началось сплошное волшебство. Никакие конструкторы, никакие мультфильмы – ничто не могло сравниться с удовольствием читать. Я влюбилась в тексты, каждая буква казалась объёмной, 3D-шной, каждый персонаж – живым, каждое слово – персонажем. Раньше я не подозревала, что существует так много слов и насколько они магические.

До времени, когда я начала писать свои тексты, было ещё очень далеко. Да и в тех книгах, которые я читала «запоем», я мало что понимала.

Никогда не любила сказки про вундеркиндов, которые сочиняют с трёх лет, в пять понимают Дон-Кихота и покоряют небоскрёбы университетов в двенадцать.

Я испытывала физическое наслаждение от процесса чтения, от возможности убежать в другой мир, с красноармейцами, фашистами и партизанами. В страшные немецкие сказки братьев Гримм, в сладкие непонятные тексты Шахерезады, в холодные истории сдержанной шведской тетеньки – мамы Карлсона – и, конечно, в Пушкина.

Все книги рождали вопросы, на которых не было ответов.

Почему витязи выходят из воды?

Как дяденька живёт с пропеллером? Дяденька с пропеллером – карлик? Дяденька-карлик с пропеллером, который бомж?

Почему странная английская девочка упала в дыру, стала бегать за кроликом и жрать всё подряд?

У меня – ребёнка истории боевых партизан-разведчиков и других советских героев вызывали больше уважения, чем странные поступки странных персонажей. Удовольствие от сказок я стала получать, став молодой женщиной.

Впрочем, понятности и непонятности не имели большого значения, потому что я до умопомрачения влюбилась в тексты, и библиотека стала моим храмом, моей Меккой, моим святилищем.

Когда я наконец научилась потихоньку передвигаться по улице самостоятельно, то начала ходить туда каждый день. Я подружилась с библиотекаршами. Хорошо помню одну из них – Елену Сергеевну, жену офицера, которую нелёгкая занесла в Бийск. Я ходила к ней поболтать о жизни. Странно, но все тётки-библиотекарши любили общаться со мной. Жалели девочку-инвалида, наверное.

Кроме библиотекарш в моей жизни появились учительницы.

Не люблю, когда их называют училками, – в моём идеальном детстве учителя воспринимались как полубоги, к ним относились с уважением и почтением.

Мою первую учительницу звали Алевтина Николаевна. Она приходила ко мне два раза в неделю. Алевтина Николаевна пахла сиренью. Очень поразилась, что я уже умею читать, знаю цифры, сложение и вычитание. Мы с сестрой постоянно играли в «школу», и Леночка обучила меня «грамоте».

К первому классу я прошла «подготовительную школу» с помощью сестры. Единственное, чего я не умела, – писать. Только печатными буквами и медленно. Писать я ненавидела. Злилась на скользкие ручки и карандаши, которые не подчинялись моей спастичной правой руке. Буквы, я так любила вас читать и так возненавидела вас писать!

На «уроках» я внимательно слушала Алевтину Николаевну. Я всегда внимательно слушала учителей. Если внимательно слушать, можно сэкономить время, не зубрить и слыть отличницей, не прилагая особых усилий. Просто на следующем уроке я пересказывала то, что мне излагали на предыдущем, плюс демонстрировала неподдельный интерес к какому-нибудь факту.

Моё любопытство и отличная память создавали у педагогов иллюзорное представление обо мне как о прилежной девочке, которая долго и упорно готовится к урокам. На самом же деле я только и делала, что читала библиотечные книжки.

Выводить на бумаге буквы я терпеть не могла. А у моей мамы был пунктик по чистописанию, поэтому русский и математика стали для меня дополнительной пыткой, вдобавок к гимнастике. Мама была неуклонна и неумолима. Если я делала помарку, она выдирала лист и заставляла всё переписывать. Таким образом, тетради худели, но к ним добавлялись новые листы – мама отгибала скобы и вставляла в середину чистые. А когда моя писанина переваливала за половину тетради, мама её сшивала и расшивала, сшивала и расшивала.

К слову, в санаториях, где я пребывала с сентября по ноябрь и с января по март, отличницей я совсем не считалась. Всё из-за того же чистописания. А в целом обучение мне нравилось – я любила учиться, и люблю до сих пор.

После четвёртого класса вместо одной учительницы я получила целю обойму преподавателей. В этом плане моя система образования ничем не отличалась от обычной средней школы. Каждый день у меня был урок – моя жизнь стала более разнообразной. Плохих учителей я не встретила – все интересно рассказывали о своих предметах, о своей жизни и относились ко мне с симпатией. Прилежную девочку педагоги любили. Некоторые даже хотели повлиять на моё мировоззрение.

Однажды учительница геометрии увидела на мне крестик.

Я думаю, бабушка принесла его из храма. Она иногда ходила в храм. До этого случая я носила крестик постоянно под одеждой. Даже в санатории, я помню, никто не обращал внимания. Крестила меня мама, мы с ней окрестились в один день.

Мне не было и года, когда мама пошла в храм. Там священник спросил её, крещёная ли она сама. Мама ответила:

– У нас в селе был храм. Его построил мой прадед. Потом, после революции, большевики его разрушили. Некрещёная я…

Священник оттопырил карман и сказал:

– Давай три рубля.

Так нас с мамой окрестили.

В тот злосчастный день на уроке геометрии крестик неожиданно выскользнул из-под ворота платья и явил себя миру, то есть учительнице.

Сие очень возбудило её, и она, вроде как бы желая застегнуть верхнюю пуговку у меня на платье, ловко подхватила латунный крестик на чёрной верёвочке и спросила:

– А что это у тебя?

– Бог, – честно ответила я.

Мы снова переключились на прямые и косые углы. После я ничего не сказала маме – а что такого?

На следующем уроке учительница геометрии принесла мне книжку, далёкую от изучения пространственных структур. Книжка была с картинками про пионеров и про вред ношения нательных крестов.

– Вот, почитай, а на следующем уроке мы с тобою про это поговорим.

– Хорошо, – согласилась я, не чувствуя подвоха.

Почитала и показала домашним.

Мама разозлилась, бабушка начала упрашивать крестик снять:

– Люда, снимите от греха подальше, а то заклюют девчонку!

Я заплакала.

В результате мы сняли крестик и убрали распятие, которое хранилось у нас в серванте «от чужих глаз». По настоянию бабушки – она боялась. Её деда и отца сослали на «беломорканал» за строительство маленькой деревенской часовни. Бабушка испугалась учительницы геометрии.

Красивую книжку про пионеров мама взяла и пошла в школу. На следующей неделе преподавать плоскости и фигуры ко мне пришёл стеснительный молодой человек, выпускник педвуза.

На почве школы у меня было два «помешательства».

Первое – я хотела носить школьную форму. У всех она была – ужасная, коричневая, колючая и неудобная, да ещё с черным фартуком – эстетический кошмар всех советских детей и моей сестры. А у меня её не было, и я её вожделела.

Когда Леночка по утрам собиралась в школу, я с завистью смотрела на её «наряд» и так хотела выглядеть, как сестра. Постоянно думала о том, чтобы моё надомное обучение хоть как-то стало похожим на обычную школу. Благодаря телевизору я знала, как выглядят классы, как дети бегают на переменах – веселятся и кричат. Всё это я не могла получить, и мне хотелось хотя бы школьную форму.

Конечно, с житейской практической точки зрения она была нафиг не нужна, потому что школа не обязывала учеников-надомников носить форму, она стоила недёшево, и её нужно было каждый год покупать новую. Словом, так мне её ни разу и не купили, но перед уроком я часто мечтала о школьной форме. В санатории дети в школу носили гамаши и свитера – что было, то и носили. Никто не заморачивался.

Второй моей навязчивой идеей было желание вступить в пионерские ряды. Я фанатела от книги и фильма «Тимур и его команда», а ещё в санатории всем повязывали красные галстуки и ставили на торжественные линейки. Вдобавок к этому в группах проводили час политинформации, нам читали вслух пионерскую газету про буржуинов-империалистов и советских соколов. Тлетворное влияние извне сделало своё чёрное идеологическое дело. Дома я заявила в ультимативной форме, что «иду в пионеры».

Мама отговаривала, но если Танечка что-то вбивала себе в голову, капитуляция была наилучшим исходом. Кстати, когда мама хотела стать комсомолкой, бабушка её просто сильно выпорола.

Помню, как учила пионерскую клятву:

… перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо любить и беречь свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин…

Потом пришли классная руководительница и четыре испуганных ребёнка – мои одноклассники, которые прежде никогда не видели девочку-инвалида.

Я разволновалась, и, когда читала клятву, думаю, никто не понял ни слова. Мне повязали галстук, и все мы стали пить чай с маминым печеньем. Дети лопали сладости и могли уткнуться в чашки, испытав огромное облегчение оттого, что могут не смотреть на меня. Потом все ушли, и больше я своих одноклассников не видела.

Своё детство я воспринимала как идеально-счастливое. Не страшное. Не трагичное. Оно светлое и радостное. Оно понятное. Школа и книги. Мама и сестра. Скоро я вылечусь и стану «такая-как-все». Нормальная. Как и мечтали мы с мамой.

Глава четвёртая

Сестра Леночка старше меня на четыре года. Мы совершенно не похожи. Леночка – замкнутая и импульсивная, а я – общительная. Прежде чем отрезать – всё перепроверю семьсот пятьдесят пять раз и вынесу всем мозги.

Однажды мама купила сестре пижаму: брючки и кофточку. Обнаружив обновку, Леночка тут же надела её и отправилась к маме на работу в центр города. Пешком. Конечно, все мамины сослуживцы, увидев восьмилетнего ребёнка в таком виде, попáдали со смеху.

Мне кажется, «пижамная история» ранила сестру, но все её эмоции прятались в потаённых местах. Внутри Леночки хранилась коробочка, коробочка – в ларчике, который запирался на ключик, а ларчик – в сундучке. Её чувства скрывались так глубоко, что до них невозможно было добраться, и вместе с тем они всегда лежали на поверхности. Сестра прятала их от себя. Она прятала всё плохое, что происходило с ней, или то, что она воспринимала как плохое.

Когда я была ребёнком, Леночка постоянно возилась со мной. Она научила меня читать, считать и писать печатными буквами. Прописи мы с ней так и не одолели. Мои спастичные руки забастовали. Мы играли в девчачьи игры. Потом, когда меня стали отправлять в санаторий, мы скучали друг по другу. Она приезжала с мамой навестить меня в Барнаул.

В школе у неё появилась склонность к рисованию. Вернее, Леночка могла скопировать любую картинку.

В то время почтовые письма были на пике популярности. Все со всеми переписывались. Я обзавелась подружками по переписке из санаториев.

Леночка отправляла мне послания из дома. Каждое письмо она щедро украшала героями из мультфильмов и сказок. Так сестра хотела поддержать меня, посылая капельку тепла из дома. Её цветные рисунки являли собой шедевры!!! Они становились предметом зависти моих одногруппников. Сейчас я жалею, что не сохранила эти нетленки, эту бесценную роскошь нашего детства. В санаторий Леночка писала под диктовку мамы. Мама крутилась как белка в дурном колесе жизни. Так сложился наш семейный эпистолярный жанр: слова матери + рисунки сестры.

Я в ответ сочиняла послания совершенно дебильного характера. Все они начинались одинаково:

Привет из города такого-то!

Пишет вам ваша дочь Таня!

Как будто они не знали, кто им написал и кем я им прихожусь.

Дальше шёл длинный список вкусностей, который мог придумать только ребёнок, находящийся вне семьи и вечно хотящий жрать:

Дорогая мама, у меня всё хорошо. Пришли мне, пожалуйста…

Пять или десять наименований сладостей, которые видела у других детей. Я перечисляла абсолютно всё, что попадало в поле моего зрения: кукурузные палочки, мармеладки, зефирки, ириски «Золотой ключик», сгущёнку и многое другое, что присылали другим детям.

Конец писем тоже был стандартным:

У меня всё хорошо. Я хожу на все процедуры.

Целую. Таня.

В ответ я получала тоже стандартные письма: «Как ты себя чувствуешь?», «Мы скучаем», «Скоро приедем».

Несмотря на всю незамысловатость содержания, писем ждали с нетерпением обе стороны, словно мы жили в условиях Второй мировой войны и обменивались заветными треугольниками. Я в санатории внутренне подпрыгивала и делала кульбит, когда воспитательница говорила: «Трушова, тебе письмо».

Когда же я приезжала из санатория, мы с сестрой дня три жили мирно, обнимались-целовались, а затем начинались наши разборки.

Помню, как мне хотелось почитать Леночкин учебник по биологии. Зачем он мне сдался, я не знаю. Там красовались прикольные картинки с цветочками. В ответ на мою просьбу сестра сказала: «Ты дура и ничего не поймёшь».

Между прочим, «дура» в переводе с латыни означает не «глупая», а «смелая». Древние римляне называли своих современниц dura-femina.

Леночка засунула учебник на верхнюю полку книжного шкафа, откуда я ничего не могла достать. В наказание за вредность сестра была немедленно укушена за руку (я тогда только ползала, но кусалась молниеносно, как дитя гадюки), а она, в свою очередь, тут же отвесила мне звонкий подзатыльник. Тема была исчерпана. Родители ничего не знали. Мы никогда не стучали друг на друга. Примерно в таком режиме мы с ней жили.

Леночка владела не только «миниатюрными формами живописи». Наша большая трёхкомнатная квартира из-за отсутствия мебели изобиловала пустыми стенами, и сестра могла нарисовать что-нибудь монументальное. Комнаты, побеленные папиным секретным составом (в результате чего известь не осыпáлась и не оставалась на одежде), просто взывали к росписи. Поэтому Лена могла найти интересную открытку, например «Царевна-лягушка убивает своего сына», и, вооружившись гуашью, украсить подобной картиной одну из стен нашей комнаты.

Благодаря таким проявлениям её живописного гения мы жили среди бабочек, сказочных принцев, оленят и цыганок. Я стала искренней поклонницей её таланта.

Мама отдала Леночку в художественную школу, но сестра вскоре бросила её. Я прекрасно понимала Лену: за три месяца ей разрешили нарисовать лишь несколько кубиков, шар и синий кувшин. Преподаватели не оценили размаха её творческой натуры.

Хотя Леночкина учительница из художки приходила к нам домой и просила маму, повторяя такие слова, как «Уговорите! Способности! У нее прекрасно получается!», моя сестра упёрлась рогом и бросила художественную школу.

Checkpoint. У нас есть общее: мы обе упрямы.

Кроме живописи, сестра любила убираться в квартире. Как только мама уходила на работу, а Леночка приходила из школы, мы с ней начинали «наводить порядки». Меня она тоже приучала к общественно полезному труду. Я вытирала пыль, сама она намывала полы, а потом мы торжественно шли на кухню готовить ужин к приходу мамы. На кухне я была незаменимым помощником, потому что помнила наизусть все рецепты, все последовательности приготовления блюд и всегда знала ответ на самый важный вопрос всех времён и народов: «солила – не солила».

Я самостоятельно не готовила еду. Мне никогда не разрешали пользоваться ножом, ножницами и другими колюще-режущими предметами. Мама и сестра дико боялись, что я поранюсь из-за моего ДЦП. Я обижалась, но не протестовала. В детстве мне была недоступна эта форма гражданской активности.

Когда мне исполнилось лет двенадцать, я жадно ждала, когда все уйдут из дома, и начинала хулиганить на кухне. Например, я научилась включать газовую конфорку. Для этого сначала зажигала спичку и клала её на конфорку около сопла, а потом пускала газ. Когда он загорался, то ножом убирала горящую спичку, чтобы на конфорке не оставалось следа. Потом я осторожно двигала спичку ножом к краю плиты, где могла её извлечь и выбросить в ведро. Конечно, сначала я научилась зажигать сами спички, которые брала у курящего отца, а у него спичек было видимо-невидимо.

Такой способ пользоваться газовой плитой казался мне максимально безопасным. Но когда я показала его маме – у неё была истерика. Она сказала, что я спалю себя, квартиру, дом, всю планету, и категорически запретила мне подходить к плите.

Мама уходила на работу – я продолжала в своём духе.

Потом я научилась жарить яичницу. Это тоже оказалось довольно весело, поскольку рабочая рука у нас с Богом получилась только одна. Я намастрачилась потихоньку стучать сырым яйцом о ребро сковороды, чтобы оно слегка треснуло, а потом уже выдавливала его на дно. Было некрасиво (поскольку желток раздавливался и терял свою божественную круглую форму), но вкусно. Я собой безумно гордилась.

Следующим этапом стала «дрессировка» картофеля, так как он был основным продуктом нашего семейного рациона. Оказалось, что его необходимо чистить. Ножом. Блюда из нечищеного картофеля, например картофель в мундире, я не признавала кошерными.

Картофель можно почистить двумя способами. Первый – отварить в кожуре и почистить рукой, тогда нож не нужен. Но это было как-то не комильфо. Поэтому я решила научиться чистить сырой картофель. «Человеческим способом» я этого сделать не могла из-за левой руки: скользкая картофелина падала в раковину, и я часто резала себе пальцы. Но однажды меня осенило: я взяла тёрку и стала на ней сдирать кожуру картофеля.

Так у меня получилась чистая картофелина, правда, с неровной поверхностью. Вот такой экстравагантный способ почистить картофель я изобрела. Мои способы готовки были инвестициями в будущее. Ведь я жила с сестрой и мамой – моими «кормящими матерями». Словом, мои кулинарные усилия тогда, когда они во мне зарождались, не были востребованы. Кстати, почистить морковь оказалось гораздо легче из-за её продолговатой формы.

Меня «отпустило», когда я доказала себе, что смогу зажечь газовую плиту и приготовить элементарное. Я не останусь голодной! Поэтому я как-то охладела к кулинарии и прекратила издеваться над продуктами.

Сестра очень любила готовить. Особенно ей рвало крышу от выпекания тортов. К нам часто заходил такой персонаж, как Саша Артемьев, который учился в моём классе, – наши мамы приятельствовали. Саша был нестандартным по советским меркам мальчиком. Он любил вязать, шить и готовить. Мечтал стать поваром, а не слесарем. Неудивительно, что в школе одноклассники его избегали либо он их избегал. Не суть важно – в один прекрасный момент Саша стал захаживать к нам. Мы втроём устраивали кулинарные пиршества.

Мама всегда набивала холодильник продуктами. У неё были свои серые схемы и подпольные трафики, с помощью которых наша семья обеспечивалась «халявными припасами». Поэтому мама нас никогда не ругала за те горы переведённых продуктов, которые превращались поначалу в несъедобные коржи и кремы. Так мы втроём учились делать безе, бисквиты, шарлотки – словом, всё, что могли изобрести наши пытливые, не ограниченные рамками умы. Однажды мы растопили гору ирисок и сделали из них начинку для торта. Мне поручили почётную должность «разворачивателя ирисок».

Я думаю, мама радовалась нашим кулинарным экспериментам просто потому, что мы были заняты чем-то полезным, а я общалась со своим сверстником – Сашей.

После кулинарных безумств сестра шла к зеркалу и видела каждый грамм торта на своей фигуре. Моя фигура хранила железное алиби, словно я ничего не ела. Никогда. Ни одного кусочка торта. В то время как фигура моей бедной сестры вопила из зеркала: «Виновна!» Леночка вздыхала и шла делать зарядку. У неё был хулахуп – артефакт любой приличной девушки того времени. Она его крутила вокруг талии, пыталась качать пресс. Но всё это не помогало, конечно же.

Потому что сестра изначально была крупной девочкой, потом она переболела «боткина» и стала ещё более крупной, и, наконец, любовь к сладкому и мучному довела её фигуру до «совершенства». По мне, так никакой катастрофы с ней не происходило. Она была симпатичной, подвижной девушкой с чувством юмора. Но Лена хотела быть такой же худышкой, как я, поэтому её переживаниям не было конца.

Помню, как она перетащила из прихожей в зал огромный трельяж и простаивала перед ним часами, мучая меня вопросом:

– Я поправилась?

– Конечно нет. Зачем ты всё время об этом думаешь?

На мой взгляд, она излишне комплексовала, зациклившись на своей полноте и вещах, которые не могла себе позволить. Ей хотелось всякого: модных джинсов, сапог и золотых украшений – обязательного статусного аксессуара провинциальной сибирской девушки. Без всех этих вещей жизнь в понимании сестры не считалась полноценной и успешной.

У Леночки был ещё один талант: она умела устраивать праздники.

Когда случалось какое-нибудь торжество, всё наше многочисленное семейство – бабушка, тёти, дяди и их дети – собиралось в наших «хоромах».

Мы с сестрой придумывали культурную программу. За репертуар отвечала я; поскольку тогда не было интернета, все «номера» я привозила из санатория, где было очень развито устное народное творчество. Весь этот культурный багаж я демонстрировала сестре. Леночка отметала часть, где попадалась ненормативная лексика, или переделывала её. Потом мы начинали готовиться. Сами делали костюмы из тех вещей, которые мама разрешала использовать. А потом, когда все собирались за столом, мы начинали вести «корпоратив». Наша родня охотно смотрела сценки и сольные исполнения, сопровождая их бурными и восхищёнными овациями. При этом все гораздо меньше пили. А потом наш репертуар расширился и до конкурсов. Мы определённо имели успех.

А ещё Леночка рассказывала мне, что ей снились сны, в которых она приходила к маме. Беременной маме. Во сне сестра брала её за руку и вела в больницу, чтобы маме сделали «кесарево». Я рождалась здоровой и красивой. Мы жили долго и счастливо.

Мечты сестры были несбыточными, но мне становилось приятно, что она переживает и заботится. Сестра, как и мама, так хотела, чтобы я стала нормальной. Такой, как все.

Глава пятая

Мне исполнилось четырнадцать лет, когда умерла бабушка Дуся. Я плохо помню смерть дедушки, она не ощущалась как потеря, словно он был частью целого – баба-деда. Я никогда так не говорила, но так чувствовала, и когда дедушка умер, ушла одна половинка, но другая – бабушка – осталась. Потом я попала в водоворот санаториев, и смерть дедушки не превратилась в душевную рану.

Смерть бабушки я почувствовала иначе: меня будто меня отрезали от пуповины, умерла важная часть моей жизни – наши песни, наши игры в «дурака», где я всегда проигрывала, наши посиделки под радио и телевизор. Она больше никогда не принесёт мне слипшихся дешёвых конфет, которые я так любила, не расскажет хитрую деревенскую сказку «про белого бычка», не спросит, глядя в телевизор: «Таня, это кто? Мужик али баба?», потому что все актёры отрастили длинные волосы и подслеповатой бабе Дусе было трудно отличить их по половому признаку. А я никогда-никогда не приду к ней в гости в её однокомнатную квартиру, чтобы играть под столом, накрытым скатертью, и висеть на перилах железной кровати. Перед смертью бабушка долго болела, и мы все знали, что она скоро уйдёт, но смерть пришла неожиданно и абсолютно нечестно. Как обычно. Вчера ещё мы с ней разговаривали, а утром её не стало.

Тогда, именно в четырнадцать лет, у меня в голове что-то щёлкнуло. Не знаю, что это было, но точно помню звук – резкий и пугающий. Словно кто-то внутри меня сказал: «Кто я?», «Где я»? «Что со мной происходит?» Банальные вопросы нервного подростка. Мне представилось, как я буду жить дальше с мамой, телевизором и диваном. Мне стало плохо. Как будто из меня вынули кусок мяса, показали и сказали: «А это, деточка, твоя душа», – потом повертели в руках и выбросили вон.

Я увидела картинку так явно, что меня стошнило.

Меня затрясло, и я поняла, что должна что-то сделать. Что угодно.

На Эверест не пошла и на фашистский дзот тоже.

Я влюбилась. В образ мужчины, к которому никаким боком близко не стояла. Если скажу, что было всё равно в кого влюбиться, то это будет почти честно. Может быть, моя душа хотела переживаний. А может, просто «пришла пора, она влюбилась».

Мы отдыхали в одном санатории, я провожала его испуганными взглядами, не совсем понимая, зачем мне этот дядька лет тридцати. Обычно я вожделела его в столовой – голубоглазого блондина в красном спортивном костюме. Полубог! Потом на столе, на посту медсестры я подсмотрела его имя и фамилию: Юрий Жданов. А когда приехала домой, в газете «Бийский рабочий» прочла, что он спелеолог, женатый спелеолог, и у него там, в далёкой вселенной, есть ребёнок.

Словом, я любила и страдала просто так, без претензий на действительность. И вдруг написала стих. Внезапно. Про собак – как им холодно зимой. Тема была далека от любовной лирики, но каждого нервного ребёнка выворачивает по-своему. Стих был очень жалостливый: «…они поджали мёрзлые хвосты». Два четверостишия я показала маме. Естественно, она сказала:

– Ты не могла его написать. Ты где-то списала.

Я оскорбилась.

– Тогда напиши про мою родную деревню, про Куреево.

Мама часто и подробно рассказывала мне про свою родину. И я написала. И стала официально признанным мамой поэтом.

В сентябре ко мне пришла новая учительница по русскому языку и литературе. Её звали Татьяна Николаевна. Она вплывала в комнату – её янтарные бусы и серьги тихо переливались. Учительница была полной, носила очки и тоже любила книги. Благодаря ей у меня появились литературные вкусовые рецепторы, с ней я научились читать хорошую литературу и понимать прочитанное. Наши уроки зачастую затягивались на лишний часок-другой. Именно она стала мне приносить и самиздат, и Мопассана, и Флобера. Именно ей я показала первую тетрадку со стихами. Она не стала её читать на ходу, а попросила разрешения взять домой. Татьяна Николаевна была очень деликатной. Через неделю она вернула мне тетрадь и сказала, что ей всё понравилось, а затем предложила:

– Давай возьмём несколько стихотворений и ещё напишем небольшую заметку о тебе, и пошлём в нашу газету «Бийский рабочий».

Мы так и сделали.

Через некоторое время ко мне пришла молодая девушка Элла – студентка четвёртого курса Алтайского госуниверситета. Она училась на факультете журналистики. В Бийске Элла гостила то ли у бабушки, то ли у родственников. Она родилась и выросла в Вильнюсе, но её семье пришлось переехать в Барнаул. В Литве они жить не могли – вынуждены были бежать от прибалтийской ненависти к русским.

Элла выглядела совершенно не бийской, не провинциальной. Ко мне она пришла, потому что проходила журналистскую практику и ей требовалось написать заметку в любую газету. Видимо, ей хотелось написать что-то необычное, интересное – и история девочки-инвалида, пишущей стихи, привлекла её внимание.

Она пришла и просто поговорила со мной, а через неделю в газете вышла заметка «про нашу девочку». Элла написала и про моё одиночество, и про мою любовь к литературе, и про провинциальность жизни в целом.

Статья получилась трогательной, а местами и мелодраматичной. Благодаря ей обо мне узнали в местном литобъединении «Парус», ведь в то время нашу местную газету в четыре страницы читал весь город.

В литобъединении «Парус» собирались местные поэты и прозаики. Одна из них – поэтесса Ида Фёдоровна – работала в моей школе и была коллегой моей учительницы по литературе Татьяны Николаевны. Поэтесса, как человек, имевший авторитет в бийской литературе, после статьи в газете возжелала взглянуть на мои стишочки.

Стихи, по правде говоря, были дурные, однако они множились в геометрической прогрессии. Порядком исписанная тетрадь через Татьяну Николаевну поплыла к Иде Фёдоровне. Стихотворная дама бесцеремонно тетрадь поисчеркала и на обороте написала пространный совет, чтó мне надо читать (список поэтов) и куда мне надо идти (адрес литобъединения).

Я жутко обиделась. Даже не на поправки и советы дамы, а на то, что написала она всё это прямо в заветной тетради. За короткое время тетрадка стала чем-то личным, и чужой почерк в ней… будто он осквернил моё божество. Я была нервным, экзальтированным и обидчивым подростком. Мне пришлось переписывать свои вирши в новую тетрадь. Я злилась – ведь писала я очень медленно, и кроме старых стихов нужно было успеть записать новые.

Мы с мамой пошли в литобъединение. Мне было любопытно, а мама потакала любым моим затеям. Тем более что обо мне написали в местной газете – весомая причина. Мама была горда.

Оплот бийской литературной богемы располагался в ДК Котельного завода, расстояние до него от нашего дома равнялось двум трамвайным остановкам и одному марш-броску по переулкам. Собиралась богема раз в неделю после 18:00, поскольку приходили туда взрослые, работающие тёти и дяди. Мы нанесли литобъединению «Парус» несколько визитов, а потом мама решила, что зимний вечер не лучшее время для поздних прогулок с плохо ходящим подростком. Словом, решили отложить дальнейшее общение до весны.

Кроме того, богема оказалась скучной. В первый мой приход какой-то мужчина долго читал вслух рассказ про колхоз. Рассказ показался мне нудным. Потом Ида Фёдоровна делала ему замечания. Она делала толковые замечания всем, но тактом не отличалась. А разве так можно с творческими людьми? Они же чуть что – и в обморок. После замечаний все разошлись. Особого восторга я не испытала, однако Ида Фёдоровна меня представила и прочла какой-то мой стих. Было приятно.

Но когда мы с мамой перестали ходить в «Парус», то литобъединение пришло ко мне.

Так я познакомилась со Светланой Козловой. Коротко стриженная, с дерзким носом и зелёными глазами, она стала моей первой взрослой подругой. Козлова пришла ко мне домой. Оказалось, что, когда мы с мамой посещали богему, она не смогла прийти. Потом ее братья и сёстры по перу рассказали ей про девочку-инвалида, которая пишет стихи. Она заинтересовалась моим необычным культурным феноменом. В то время инвалиды не ходили в народ, а скромно сидели по домам. И когда я явила себя миру, многие «парусники» приходили на меня поглазеть. Козлова тоже решила со мною познакомиться. Мы сразу нашли общий язык – она читала мои стихи вслух и задавала правильные вопросы:

– Что это значит? Почему такой образ? Что ты хотела сказать?

Козлова много хвалила и много объясняла про стихосложение, делилась знаниями, которые я нигде не могла почерпнуть – с её помощью мои скромные слагательные способности быстро расцвели и заколосились. Кроме стихов у нас оказалось много общего в жизни. Мы обе любили своих матерей и обе их побаивались. Обе были одинокими «девушками»: мне тогда исполнилось пятнадцать, а Козлова вовсе уже не была девушкой, у неё в багаже болтался весьма взрослый сын – примерно мой ровесник. И обе были довольно бедны.

Кроме Козловой разные творческие личности заходили ко мне на чай и чтобы продекламировать свои высокохудожественные произведения. Квартира превратилась в проходной двор, и сестра, любившая уединение и покой, пошла на крайние меры.

Она не только умела покрывать стены росписью и устраивать праздники – сестра также была прирождённым дизайнером интерьера. Леночка обожала делать разные перестановки с мебелью; иногда она передвигала мебель сама, иногда просила отца, который, к моему удивлению, послушно выполнял её приказы. Мама не терпела никаких перемен, поэтому все пляски с мебелью происходили в её отсутствие. Как бы она приходит с работы, а всё уже переставлено. Смирись, мама!

Когда мне начали регулярно наносить визиты, сестру посетила идея разгородить нашу большую двадцатидвухметровую детскую пополам. В первой половине комнаты Леночка поставила две кровати (как ни странно), затем она сделала перегородку из трёхстворчатого шифоньера и книжного шкафа, поставив их поперёк комнаты так, чтобы получился проход между ними. Во второй части комнаты, где было большое окно, она поставила письменный стол и кресло, а задние стенки шкафа и шифоньера Леночка заклеила кусками обоев с огромными кричащими розами. Их происхождение так и осталось тайной.

Получилось нечто, напоминающее кабинет. Наверное, сестра так сделала ещё и потому, что я часто читала ночами и вела безрежимный образ жизни. Тогда я записывала всё, что приходило мне в голову, и могла вскочить посреди ночи. Наверное, Леночка отгородила мне келью, чтобы я просто не мешала ей спать.

В этом кабинете я принимала своих гостей. Поэты и писатели полюбили мамины булочки с викторией и мятный чай. В литобъединении было нудно, а у меня дома каждый мог почувствовать себя великим.

Однажды Козлова привела странного парня Олега: вытянуто-худого, начитанного и несчастного. Он писал четверостишия, жаловался на общую несправедливость мироустройства вообще и злобность судьбы, направленную на него, в частности. Олег нигде не работал, был свободным художником. Он считал себя непризнанным гением и сидел на шее у родителей.

Так у меня появился круг общения, где я была чем-то важным. Мы читали друг другу свои «нетленки», обменивались книгами и мнениями о них. Меня стали всё охотнее печатать в местной прессе и разных литературных альманахах. Хотя стихи мои с трудом можно было выдержать нормальному человеку, поскольку в них всё было мрачно, темно и запутано, но отдельные образы, как манифестации, прямо скажем, завораживали.

Я могла написать, например, такое:

Когда вселенная состарится,

Распавшись мякотью плода,

И млечный сок тихонько скатится

К весам, где чаша, как звезда,

Тогда, переполняясь временем,

Придёт сквозь звёздную траву

Кентавр. Он не признает стремени.

Сплетёт из гривы тетиву.

И выпьет сок. И чаша треснет.

Став полубогом наконец,

Кентавр поймёт, лишившись шерсти,

Что он не зверь, а лишь Стрелец.

Кроме появления литературного кабинета огромным событием в тот год стало приобретение пишущей машинки, которую мама выменяла у одной из своих многочисленных подруг за две бутылки коньяка. Думаю, мама рассматривала машинку как ещё один тренажёр для моих спастичных рук3, а может быть, её грело то, что ко мне ходят разные литературные личности, и ей хотелось поддержать меня.

Машинка была старой женщиной-инвалидом германского происхождения. У неё не было двух кнопок от букв, поэтому она пользовалась протезами – какими-то пластиковыми пробками, на которых выжгли буквы и натянули на рычажки. Ленту она мотала только в одну сторону. Ещё она была миниатюрна – это не какая-то там «Башкирия». Моя любимица тут же заняла почётное место на письменном столе.

Поскольку мама когда-то работала в Подмосковье на телеграфе и телетайпе, она меня всему обучила: и как двигать каретку, и как вставлять бумагу, и как менять ленту.

Пишущая машинка затмила всё!!! Я никогда не видела устройство, у которого были бы рычажки, от стуканья по которым на бумаге появлялись бы буквы! Это был экстаз!

И понеслось…

Перво-наперво я напечатала все свои стихи. Бумага была жуткая, тогда за «Снегурочку» я бы просто убила! Бумагу приносила мама; не представляю, где она её доставала, – это были стопки серо-жёлтого цвета под названием «Для пишущих машинок», что, конечно, было наглой ложью, бумага годилась только для туалета. Но! Альтернативы не было, и я радовалась тому что есть. Ещё мама доставала фиолетовую копирку, но её она выдавала «под учёт» – смотрела убитость предыдущего листа.

Копирка понадобилась жутко, поскольку мои товарищи по литобъединению встали ко мне в очередь, как к первопечатнику Ивану Фёдорову. Любую машинку раньше ставили на учёт в КГБ, и их даже не продавали, а уж тем более в нашей провинции. К счастью, когда машинка появилась у меня, господам из КГБ было уже неактуально бороться с самиздатом. Они боролись за собственность.

Поэтому я стала резко популярной среди бийского бомонда, ибо бомонд в количестве пятнадцати человек хотел видеть свои нетленки в приличном, отпечатанном виде. Мы же с машинкой имели с бомонда копеечку, которую истребляли на шоколадки.

Печатание стихов было только половиной наших с машинкой развлечений. Мы зажигали по полной. Однажды я придумала, что если страницу сложить поперёк, то получится маленькая книжечка, пусть и без переплёта.