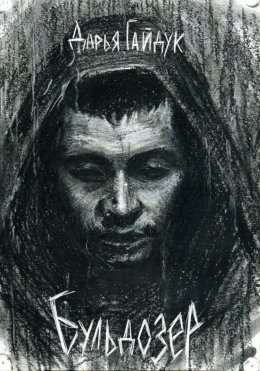

Читать онлайн Бульдозер

- Автор: Дарья Гайдук

- Жанр: Мистика, Ужасы, Фольклор

Бульдозер.

1

Угрюмый ноябрь 1988 года начался промозглым затяжным дождём. Чёрный заводской дым щупальцами раскинулся над крышами цехов, на фоне насупившегося серого неба. Из-за каменных стен глухо рычали запертые машины.

Огромный, тускло освещённый участок с волочильными станами во вторник, за рабочую смену, высосал из Сашки последние силы. Металл не шёл, проволока постоянно рвалась. Ещё один тяжёлый, монотонный день в душном цеху.

Заправляя станок в ожидании сменщика, он услышал сквозь грохот машин крик мастера:

– Бульдозер! Аванс дают ! Зайди в бухгалтерию!

"Рановато как-то, сегодня ведь только первое", – подумал Сашка, двигаясь машинально, как робот, по длинному, мрачному коридору, отделявшему цеха от административной части завода. Ноги гудели после тяжёлого трудового дня, а поясницу жутко ломило. В свои 35 лет он чувствовал себя на все 70. Завод высасывал из него жизнь, отдавая взамен жалкие гроши, которых еле-еле хватало. Ранние морщины, сгорбленная спина, тяжелая походка, волосы с проседью и серые, холодные глаза. Он давно перестал узнавать того парня, что по утрам смотрит на него дома из старого зеркала. Просто какая-то несуразная потускневшая копия.

Сунув аванс во внутренний карман порыжевшей кожаной куртки, Сашка побежал на последнюю электричку. Нужно было ещё зайти в привокзальную лавку за бутылкой водки и конфетами для детей. Это была традиция, он всегда привозил малы́м конфеты в день аванса. Что останется – жене. Уголь на зиму закажет.

Катю Бульдозер не любил, женился по залёту. Была у него раньше одна городская, красивая. Мечтал с ней в Германию уехать, машинами заниматься, разбогатеть. Да так и не сложилось. Побоялся всё бросить, рискнуть. Молодость пролетела – не заметил. Жил как живётся, "как все". Катя подвернулась, в деревне нельзя без жены, потом дети родились. Хорошим отцом Сашка не был, слишком грубый, да и пил по-чёрному. Но детей он любил, как-то по своему, по-звериному, пальцем их никогда не трогал. А вот жене доставалось, и часто. Он вымещал на ней всю свою злобу, винил за пустую, тяжёлую жизнь. Особенно когда напивался. Катя терпела, слова бывало наперекор не скажет, уйдёт в свой угол и плачет тихонько. Никому не жаловалась, да все и так видели. Мало ли в деревне баб с синяками?

Электричка бежала всё дальше и дальше от города. Стояли ранние осенние сумерки, за окном уже почти ничего нельзя было разобрать. Народ ехал усталый после рабочего дня. Напротив уже изрядно выпившие мужики из соседнего цеха резались в дурака и матерились на весь вагон. Отъехали от очередного полустанка, Сашка решил заранее выйти в тамбур, чтоб не проехать свою остановку. Суглинки следующие. Потом долго ещё идти до деревни через посадки и поле.

– Здорово, Бульдозер! Как жизнь? Сто лет тебя не видел! – услышал он, закрывая за собой дверь.

Невысокий, щуплый мужчина, спиной прислонившийся к стоп-крану, разглядывал его из-под низко надвинутой драповой кепки. Блеснули чёрные, жгучие глаза.

– Здорово, Вовка! Пойдёт. – Сашка пожал протянутую ему руку и чуть хлопнул знакомого по плечу. – К матери?

– Куда ж ещё? Давно у вас не был на деревне,– вглядываясь в появляющиеся за окном огни переезда, сказал тот.

Вместе вышли из вагона. На станции стояла темень, хоть глаз выколи. Подождав пока отъедет электричка, стали спускаться по ступеням к заброшенному зданию вокзала. Дальше тропинка вела через посадки. Пронизывая ноябрьским холодом, завывал ветер. Вовка чуть отстал, поплотнее застёгивая куртку, затем достал из кармана фонарь:

– Давай вперёд, Бульдозер, я подсвечу. Что вам, аванс выдали?

– Выдали, – буркнул Сашка, углубляясь в заросли. – одно название!

Вовка был мутным типом, непонятно чем занимался, где работал. В деревне его не любили. "Кладбище в глазах" – так говорили про него односельчане. В тюрьме не сидел, вроде. Да дурное дело не хитрое. Пришла запоздалая мысль о том, что надо бы пропустить Вовку вперёд. А потом резкий, тяжёлый удар по голове.

Бульдозер очнулся от тупой боли. Хлестал ливень, превращая землю в месиво. Он с трудом открыл глаза, затылок сильно болел. Вокруг темно. Привстал, аккуратно потрогал голову. Та явно была в крови, но череп вроде цел. Пощупал внутренний карман с авансом – пусто. Все ясно, развели как пацана.

Сашка попробовал встать. Голова кружилась, бил озноб, его вырвало. Пошатываясь, он понемногу стал выбираться в поле, где было чуть светлей. Под проливным дождем дорога превратилась в болото. Бульдозер еле тащился, часто падая. Облепленные глиной ноги словно врастали в землю.

За полем виднелись Суглинки. Фонари не горели, окна в домах тоже были черными, стояла глухая ночь. Наверно он долго провалялся в посадках без сознания. Вот и забор, четвертый с конца улицы, деревянная калитка, которую сам сколачивал. Слева – голые ветки сирени, палисадник. Справа – сарай для угля и собачья будка. Тузик молчал. Обычно пес встречал хозяина радостным лаем, визжал и крутился, виляя длинным хвостом. Бульдозер подошел к будке, поднял цепь, валяющуюся в луже вместе с ошейником. Собаки нет. Убежала?

Дома все спали. Дверь всегда закрывали на ночь, на щеколду. Сашка подошел к окну, где спала жена и постучал. Ничего. Катя спала чутко, когда случалось вернуться посреди ночи – от первых стуков она сразу поднималась, зажигала свет и заспанная шла ему открывать. Постучал громче – ничего. Поднялся на крыльцо и толкнул дверь. Открыто. Войдя, Бульдозер пошарил слева на стене, где был выключатель и нажал. Света нет. Опять что ли авария на станции? Он стянул мокрые насквозь ботинки в кухне, здесь же бросил на пол грязную куртку. В хату вел предбанник – холодный коридор, дальше небольшая комната с грубой, где за шторкой спали дети. Стараясь не шуметь, Сашка заглянул к ним. Кровати заправлены, в темной комнате отчетливо выделялись белые, пилоткой поставленные подушки. Детей не было. Он прошел в зал, где стоял их с женой диван. Диван был сложен. Катьки тоже нет. Что за черт?

Голова жутко болела и его все еще мутило. Бульдозер с трудом стянул с себя мокрую одежду, в углу на стуле нащупал верблюжье одеяло, завалился на диван и как мог, потеплее закутался. Хотелось согреться и ни о чем не думать. Завтра он со всем этим разберется. Найдет Вовку, заберет у него свои деньги. Жена и дети наверняка у тещи гостят. Сейчас ему просто нужно поспать.

Утро было серым, хмурым. Дождь так и не прекратился. Зато голова почти уже не болела. Сашка встал и полез в шкаф за одеждой. Заскрипела дверь, возвращая в детство. Шкаф был еще бабушкин, старый, из темного дерева, с резным застекленным окошком. Пацаном он любил прятаться в этом шкафу, зарываясь в цветастые платья. Вот и полка Кати, вроде все на месте. На вешалке любимая зеленая кофта. Вообще она была неплохой женой: аккуратная, хозяйственная, готовила вкусно. Как мать Катя – лучше и не придумаешь. Его, дурака, любила без памяти. Все прощала. Наверное и душу за него отдала бы не раздумывая.

Бульдозер достал старый, растянутый черный свитер и брюки, оделся и еще раз заглянул к детям. Вещи аккуратно на стульях развешены, портфели в углу. На стене, в массивной деревянной раме коллаж из черно-белых фотографий. Прадед, прабабка, их братья и сестры, дядька – все грустно смотрели на него с выразительных старинных снимков. На дочкиной кровати сидел огромный, мышиного цвета плюшевый медведь с оторванной лапой. Уля зачем-то пришила ему пластмассовые голубые глаза от поломанной куклы. Смотрелось это довольно странно. Да где же они все?

Родня жены жила на другом краю деревни. Сашка одел кирзачи, черный прорезиненный плащ и вышел из дома. Пес не вернулся. На улице – ни души. Это хорошо. Стыдно сказать: жена и дети пропали неизвестно куда. Что люди скажут?

На перекрестке он встал как вкопанный: сгоревшая мазанка дядьки Николая. Только вот дядька умер много лет назад, дом купили новые хозяева и заново отстроили его из кирпича. Он хорошо помнил эти черные, обугленные развалины, сам помогал тушить пожар. Соседи говорили тогда, что дядька сам сжег себя и парализованную Нюру, не выдержал мучений жены. Кто знает.

Теща жила у кладбища. Вот и ее дом. Дверь закрыта на навесной замок, а окна заколочены досками. Бульдозер поискал под крыльцом ключ, вошел. В доме пусто, слой пыли на мебели. Печь давно не топили, пахло сыростью. Сашка знал, где у тещи самогон. Достал из буфета мутную бутыль, с верхней полки взял граненый стакан. Налил до краев и залпом выпил. Как будто водой разбавили, совсем безвкусная. Налил и выпил еще, поморщился и вышел на улицу.

Ноги сами повели через дорогу, на кладбище. Недалеко от входа, слева, – свежая могила с крестом. Венки, цветы пластмассовые, холмик из черной, сырой земли. Тут ком подкатил к горлу а ноги сами подкосились. Какая-то безысходная жуткая тоска сжала сердце. Сразу понял: это его могила, почувствовал. Бульдозер опустился на корточки и закрыл лицо руками, все еще не веря, что умер.

Деревенское кладбище в Суглинках расположилось на живописном холме, в окружении полей. Внизу, на фоне фиолетово-черных туч, блестело озеро. Начался ливень. Сашка встал, надвинул на лицо капюшон и пошел вниз через кладбище. Спустился знакомой узкой тропинкой к озеру и скоро вышел к небольшой заводи среди камышовых зарослей. Здесь они с дядькой любили ставить осенью жерлицы на щуку. Хорошее место, спокойное. Над стылой водой поднимался молочный туман. Вдруг, сзади кто-то положил руку ему на плечо:

– Душу простудишь, Сашка!

Обернувшись, Бульдозер увидел пытливые, чуть прищуренные дядькины глаза. Это был Николай. Коренастый, плечистый, с каштановой лохматой головой. Окладистая борода лопатой, хитрая усмешка и большие, добрые, карие глаза. В правой руке дядька держал старую острогу, внизу у ног стоял садок с рыбой. На нем был одет потертый, залатанный пиджак не по погоде и любимые штаны из чертовой кожи, молескина, заправленные в высокие резиновые сапоги.