Читать онлайн Страницы культурной жизни 300 лет Екатеринбурга

- Автор: Вадим Егоров-Гривский

- Жанр: Биографии и мемуары, Публицистика

Компьютерная верстка и дизайн Николай Ясинский, канд. геогр. наук

Рецензент Станислав Некрасов, доктор филос. наук, Екатеринбург

Рецензент Сергей Тютюков, доктор пед. наук, Екатеринбург

Рецензент Кармен Мария Диас Гарсиа, доктор ист. наук, Гавана, Куба

Иллюстратор Герман Егоров

Корректор Елизавета Егорова

© Вадим Владимирович Егоров-Гривский, 2025

© Герман Егоров, иллюстрации, 2025

ISBN 978-5-0065-4553-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ОБ АВТОРЕ

Егоров Вадим Владимирович, часто пишущий под фамилией с прибавкой «Гривский» (по названию малой родины отца), родился в августе 1958 г. в Свердловске (ныне вновь Екатеринбург) в семье уральского скульптора В. Е. Егорова. В 1980 окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького и потом – аспирантуру и докторантуру. Историк культуры, философ, краевед. В Уральском государственном экономическом университете прошел путь от ассистента кафедры философии до заведующего этой кафедрой, профессора, доктора философских наук.

Автор более 150 научных публикаций, в том числе ряда монографий («Наглядные образы в менталитете общества», «Наглядные образы как культурный феномен общественной жизни» и др.). И кроме этого он – автор 8 книг по культуре и искусству, истории Урала и Екатеринбурга. В 2007-2012 был кандидатом в депутаты Госдумы России, помощником депутата ГД РФ (на неосвобожденной основе).

Действительный член (академик) Российской академии социальных наук. Почетный работник сферы образования России. Вице-президент Фонда культуры и искусства «Сотворение», эксперт Славянского информационного агентства (СИА). Награжден медалями имени В. И. Вернадского, М. А. Шолохова, «В честь 285-летия Екатеринбурга».

ВВЕДЕНИЕ

Почему-то до сего дня не вышло у нас в городе и стране ни одной книги, книжки, где бы ни в форме учебного пособия жизнь и культура Екатеринбурга со времен его основания и до наших дней освещались как более или менее единая картина с живыми людьми. Все пока что написанное представляет собой некие краткие обзоры, очерки с известными всем именами – Татищев, де Геннин, Демидовы или отраслевые разделы о власти и экономике, науке и образовании и прочем. Восемнадцатый век предстает засушенной схемой, кочующей из издания в издание, да и век девятнадцатый до времен Мамина-Сибиряка и Бажова – молчащая тишина, улицам не бегают дети и не ходят взрослые. Заводы заводами, но на них ведь люди работали. И досуг имели, правда уж кто какой. Одни разухабисто расшвыривали червонцы, другие о сытой жизни только мечтали, довольствуясь в праздники и после работы привычными маленькими радостями, кружком семьи и близких.

Вроде бы всякий любящий свой город и народ должен понимать, что на одних градоначальниках и военачальниках, легендарных заводчиках далеко не уедешь. А на деле у наших очеркистов, краеведов даже в качестве массовки до двадцатого века нет народа, какое -то безлюдье. И нет рядовых чиновников, торговцев, художников, церковнослужителей, так больше нельзя.

Нами предпринята попытка восполнить означенный пробел, с использованием некоторых найденных в нашем семейном фотоархиве, в открытых источниках иллюстративных материалов.

Пусть хотя бы на книжных страницах оживут и вновь заживут наши пращуры и сограждане, ближние и чужедальние гости города, и пусть они говорят и поют, грустят и радуются, читателю это всё ж, пожалуй, больше по сердцу. Если кто -то из читателей вдруг подумает о некогда существовавших, но стершихся за давностью лет из памяти предшественниках, представит себя ими и, как в песне поется, «взгрустнет украдкой», значит это написано не зря и, слава богу, найдет в уже нынешнем веке свое продолжение!

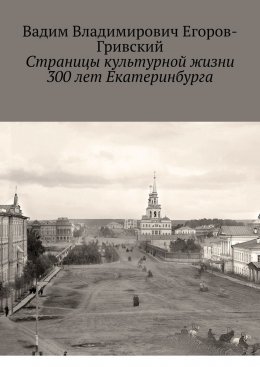

Фото на обложке: Екатеринбург. Главный проспект, гимназия. Фото В. Метенкова. 1900-е

Часть первая. От первых жителей до Первой мировой войны и Революции

Глава 1. ХУДОЖНИКИ И ЧЕРТЕЖНИКИ

На улицах и во дворах Екатеринбурга одного из мартовских второй четверти века осьмнадцатого прохладно и сыро, но уже вовсю веет весной и жители повеселели, словно оттаивая от прошедших морозов и зимних сумерек. Вот стайка детей весело лепит из мокрого, но удобного для поделок, снега большую снежную бабу. Катают шары «тулова» обнажая будто полинявшую зеленовато -желтую прошлогоднюю траву. В стайке и три девочки, в том числе дочка старшего плотинного мастера Демьяна Спиркина желтоволосая одиннадцатилетняя Олёнка. А заправляет всем сын подканцеляриста Митяйка Левзин – мальчишка тоже на вид таких же годов – худенький, высокий и какой -то очень захваченный этим нехитрым ребячьим делом. «Погодите, олухи, сразу -то со всех сторон напирать, бабу уроните ж!», – незлобно ругается Митяйка на приятелей. Но мальчишки не шибко его слушают, а девчонки залились смехом. Так и видятся все вместе, дружат, больше всего любят проводить время на Плотинке реки Исеть, возле Монетного Двора.

Митяйка очень увлекся лепкой, сначала из снега, обнаружив, что помимо снежных баб, из снега можно создавать и гораздо более серьезные вещи. Как -то раз в книжке, каковые в повседневной жизни горожан были немалой редкостью, увидел он изображение древнегреческого героя Ахиллеса, сражающегося с троянским царевичем Гектором и сильно захотел вылепить сей поединок из снега. Решил, что в зависимости от материала надо выбирать и способы его обработки. Так снежные статуи надо сначала лепить, а после топориком, ножом срезать лишнее. Потом можно и даже нужно облить ледяной водой и тогда можно поработать ножом или стамеской над тонкими деталями. Людей лепить интереснее всего, но можно сделать и медведя, черепаху, петуха, орла, кувшин и даже царский трон.

Как -то во сне Митяйке причудилось будто созданные им ледяные скульптуры ожили и стали махать ему руками и крыльями, что -то напевать и пританцовывать. И что бы это значило? Поди -ка, что фигурки будут занимать не последнее место в его, Митяйкиной, дальнейшей жизни. Потом Митяйка продолжил тем, с чего, пожалуй, должен был начать – рисовать друзей, приятелей, соседей. Получались похоже, иногда даже немного смешно. Друзья смеялись, ободряли: «Молодец, Митюша! Здорово у тебя получается! И дома, Плотинка точь-в-точь как взаправду». А еще лепил мальчишка из глины фигурки животных, людей, птиц обычных и диковинных. Обрабатывал яшму, малахит, родонит, да так, что иногда и глаз не оторвешь. Видно стало, что из Митяйки может получиться настоящий художник. Старший брат Филя к художествам Митяйку маленького еще приохотил. Углем рисовали. В марте 1734 в Екатеринбурге по пути в северные края побывал штурман Семен Челюскин. Остановился он в доме Филиных и потом Митяйкиных родителей. Высокий, подтянутый, дружелюбный, в новеньких коричневой кожи ботфортах. «Паренек, ты, родители говорят, рисовать любишь. А меня нарисовать смог бы?» – «Попробую». Филюша взял кусок грубой бумаги и углем стал рисовать сидящего на скамье Челюскина. «Похож!» – воскликнул, увидев как получилось, Семен Иваныч. Попросил рисунок ему подарить, Филя с радостью согласился. Такому человеку! От двухгривенного «гонорара» отказался. Наверно хороший художник из Фили мог бы получиться. У иконописца в помощниках потом ходил. Потом в математической школе учился, в горном правлении служил. Да только помер брат в семьсот сорок седьмом, мучался от болей в желудке.

С. И. Челюскин

Рисовальная школа при Екатеринбургском металлургическом казенном заводе на Исети открылась еще в 1735 -м. Называлась она в ту пору и потом Школой Знаменования. Инициатором сего дела был В. Н. Татищев (Сафронова А. М. Первые учителя Екатеринбурга: 1724 – 1750. Екатеринбург, 2023). Несмотря на то, что Василь Никитич относил знаменование и живопись не к полезным, а к «щегольским» дисциплинам, вроде поэзии, музыки, танцев, вольтежирования (гимнастических упражнений на коне), он всё же всегда замечал, что «знаменование во всех предметах есть нуждно»1. В сорок девятом годе Митя очень готовился к этому удивительному событию, неделю плохо спал. Потом услыхал, что желающих и хоть немного уже умеющих рисовать и лепить ребят из семей свободных работников – служащих и мастеровых – есть установка после небольшой проверки у доски и короткой беседы принимать и немного успокоился. Вроде как устроят небольшое испытание, а все равно возьмут. Его встретил один из здешних учителей, как потом выяснилось – Мирон Васильевич Аврамов, симпатичный, годов около пятидесяти, с виду вроде суровый, но не злой. В чуть пожелтевшем седом парике, немного полинявших зеленых камзоле и штанах, желтых чулках и стоптанных башмаках с пряжками. Сидел за столом на стуле с высокой спинкой. «Кто ты таков будешь?» – спросил, вставая учитель. «Димитрий Петров сын Левзин», – приободрившись ответил Митяйка. Учитель снова сел и движением руки предложил мальчику сесть напротив.