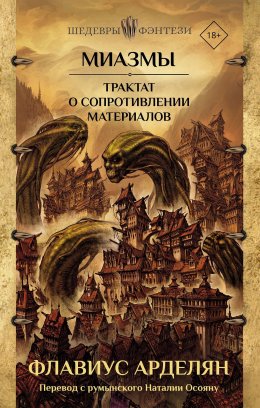

Читать онлайн Миазмы. Трактат о сопротивлении материалов

- Автор: Флавиус Арделян

- Жанр: Городское фэнтези, Героическое фэнтези, Зарубежное фэнтези

Flavius Ardelean

Miasma. Tratat de rezistența materialelor

Публикуется с разрешения автора.

Copyright © Flavius Ardelean-Bachmann

© Наталия Осояну, перевод, 2024

© Михаил Емельянов, иллюстрация, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Посвящается Кати

Это как шум, который слышишь во сне. А сон – как всякий сон в закрытом пространстве, – он заразен. Приснилось одному – а потом глядь, а он уже половине заключенных снится. Но шумок, который кто-то слышал, это не сон, это самая что ни на есть реальность. Шум – он из другого порядка вещей. Вы меня понимаете? Кто-то, а потом все слышали шум во сне, но шум-то – он не из сна, он из реальности, он реален. Вы меня понимаете?

Роберто Боланьо, 2666[1]

Пролог

Утром, когда вся Альрауна – когда-то Мандрагора, а еще раньше Рэдэчини – еще спала под плотным снежным одеялом, отец Сарбан вынул из-под сутаны ключи от церкви Прими и, поднявшись по трем каменным ступеням, увидел обгоревшего человека: аморфную груду красной плоти и черных корок, чье телесное тепло поднималось к небесам, а стоны устремлялись к земле. Сарбан приблизился и попытался разглядеть лицо несчастного (мужчина? женщина? ребенок?), однако тот пострадал слишком сильно, его черты оплавились, голова превратилась в огромный кулак – сизый, местами обугленный, – и бескрайняя опаленная равнина лба тянулась к самому затылку. Кусочки ткани расплавились и прикипели к коже, словно живые, причиняющие боль одежды, и сквозь мазки, коими была написана гротескная картина, просачивались (как потаенный слой краски на всеми позабытом холсте) далекие, едва слышные стоны на выдохе.

Сарбан помчался к дому Крума, который был на другой стороне улицы, и заколотил в дверь. Время от времени он оборачивался и высматривал на ступенях церкви опаленную плоть, едва заметную среди вздымавшихся повсюду серовато-белых сугробов. Наверху зажегся свет, и миг спустя из-за двери высунул нос мальчишка.

– Лекаря сюда! – крикнул священник, но тут же решил не ждать ответа и, оттолкнув ребенка, устремился вверх по лестнице.

Поднявшись, стал стучать в дверь Хальбера Крума, а маленький ученик – видимо, сам еще толком не проснувшийся – впустую бормотал, дескать, хозяин спит вполглаза, надо бы потише, не то он проснется и…

– Это мне и нужно, малец! – рявкнул Сарбан и пнул дверь спальни, зовя лекаря по имени.

Вскоре ему открыли; Крум, все еще одурманенный сном, шагнул через порог, поправил колпак на лысине и спросил:

– Что стряслось, отче? Кто умер?

– Пока никто, мастер Крум, – сказал Сарбан, – но, если не поспешим, умрет.

Он схватил лекаря за руку и потащил сперва вниз по лестнице, потом через двор – тот и опомниться не успел, как очутился посреди улицы в ночной сорочке, спальном колпаке и домашних тапочках.

– Погоди, отче, дай хоть что-нибудь на себя накинуть, – вяло протестовал Хальбер Крум, но Сарбан не желал ничего слышать.

– Брось, нет нужды. Это прямо через дорогу.

– Через дорогу, ну да, конечно, – а как же снег?..

– А что снег? Он ведь просто вода.

– Вода-то вода, но…

Прежде чем Крум успел сказать что-нибудь еще, его втолкнули на церковный двор, где взгляд лекаря упал на обгорелого, и увиденное вынудило его застыть столбом от ужаса, который запечатлелся в памяти до конца отпущенных Круму дней, а то и дольше: целый мир, живой опаленный континент медленно повернулся к вновь прибывшему, мучительно сдвинулись с места обугленные тектонические плиты (в тишине утра Крум услышал потрескивание – это терлись друг о друга их неровные края), и где-то посреди этого массива плоти, побывавшей в огне, открылись два больших покрасневших глаза с радужками цвета полуночи, цвета страха, овладевшего мужчинами. Лекарь услышал стон, и у него задрожали поджилки.

– Ну что ты стоишь? – сказал священник. – Поднимем его!

– Давай позовем… давай отнесем его…

– Нет!

Крум уставился на Сарбана, спросил:

– Но как? Куда?

– Сперва к тебе, потом ко мне.

– Но…

– На прочее у нас нет времени, совсем нет…

Лекарь больше ничего не сказал, а повернулся к замершему в дверях его дома ученику и жестом велел принести носилки. Мальчишка сгинул во тьме передней. Двое застыли в молчании возле обгорелого. Альрауна еще дремала, уютно расположившись на склоне горы, которая будто охраняла город целую вечность. Мужчины хотели о чем-то друг друга спросить, но сами не знали, о чем. Они слушали, как горемыка издает хриплые звуки через оплавившиеся, истекающие телесными жидкостями отверстия, и молчали. Когда раздались поспешные шаги ученика, оба посмотрели на него. Мальчишка в ужасе замер возле обгорелого, как будто увидел не'Человека из сказки, которого не'Мир исторг в мир обычных людей.

Они завернули несчастного в простыню и положили на носилки, а потом направились к дому лекаря, где в темной передней мельтешили парами глазки да пованивало мокрой шерстью. Протащили мумию вверх по ступенькам и распахнули дверь так, что она ударилась о стенку. В коридор из спальни выскочила госпожа Крум и от смеси изумления и ужаса одной рукой схватилась за голову, другую прижала ко рту.

– Но, Хальбер, что это, дорогой Хальбер? Скажи мне, не молчи! – затараторила женщина.

Однако муж ее отпихнул и рявкнул:

– Прочь с дороги, жена, тут человек умирает!

Ученик, шедший следом, трепетал от мысли, что завернутый в белую ткань обожженный горемыка вот-вот скончается. Мальчик наблюдал, как простыня поднимается и опускается, слушал, как грудная клетка несчастного выпевает мелодию смерти. Из-под складок ткани пробивался смрад и витиеватыми струйками улетал ввысь.

– Где он обгорел? – спросил Хальбер Крум.

– Не знаю, мастер, – ответил Сарбан. – Вот ты смотришь на него, – и смотришь на меня, а я на тебя, – и видишь таким, каким я его только что обнаружил на ступенях церкви.

– Что-то случилось этой но…

– Я не слышал, чтобы ночью что-то загорелось. По крайней мере, не в Прими. Мы бы узнали, если бы он обгорел в Медии? И даже если бы это случилось в Инфими, мы бы все равно узнали.

– Мы бы узнали, – подтвердил лекарь.

Они пронесли несчастного по тесному коридорчику до неосвещенной комнатушки. Там несло дохлятиной и всякими телесными соками. Мальчишка-ученик потрогал колбы, пощупал деревянный стол, пропитавшийся жидкостями, а потом повернулся к незнакомцу на носилках, и в глазах у него потемнело. Подогнулись колени при виде тела, больше не укрытого простыней, – потрескавшейся кожи, лица в ранах и волдырях, скрещенных рук, похожих на тараканьи лапки. Ученик согнулся пополам и его вырвало.

– Марш отсюда, негодяй! – рявкнул Хальбер Крум, и мальчишка пулей вылетел из комнаты, оставив после себя лужу, источающую кислую вонь.

– Садись-ка, отче, мне понадобится время, чтобы очистить раны этого бедного создания, – проговорил Крум со вздохом. – Ты же никому не расскажешь о том, что здесь увидел?

И он покосился на колбы с зародышами животных.

Сарбан молча покачал головой: дескать, не расскажу. Сел на табурет в уголке и стал наблюдать за лекарем, который наклонялся и выпрямлялся, метался туда-сюда и замирал, резал, чистил и отбрасывал, то касался осторожно, то давил решительно, бинтовал и вздыхал. Крум позвал жену и велел найти ему щенков, да побольше.

– А что потом? – спросила женщина.

– Потом ты их сваришь, – ответил лекарь.

Трепетали огоньки свечей, и при взгляде на окошко размером с ладонь, затерявшееся между ящиками и колбами, казалось, будто утро позабыло про мэтрэгунцев.

– Который час, мастер? – спросил Сарбан. – Куда делось солнце?

Крум повернулся к окошку, выглянул наружу и ничего не сказал. Посмотрел на обгорелого, на священника, на небо. Опять промолчал. И в самом деле, та поздняя зимняя ночь, когда на ступенях церкви Прими обнаружили обгорелого, оказалась длиннее обычного, и все последующие ночи были чернее и тяжелее, они укрывали Альрауну свинцовым одеялом, и жители – особенно те, что из Прими, потомки мэтрэгуны – постоянно говорили о шепотках, струившихся из темных закоулков и из-под подушек с приходом темного времени суток. Тогда-то городские юницы и начали ворочаться в своих постелях.

А обгорелый?

Обгорелый не умер.

Нигредо[2]

– Что вам сегодня понадобилось, молодежь?

Юнцы и юницы отозвались хором:

– Бабочки! Бабочки, дядюшка Аламбик[3]!

Аптекарь провел их, как стайку гусей, в комнату рядом с мастерской, где готовил тинктуры и притирания, – в комнату, где в шкафах с выдвижными энтомологическими коробками хранилась коллекция из нескольких сотен бабочек, наколотых на булавки. Глядя на них, он вспоминал прикосновения отца: на каждом крылышке – невидимые следы пальцев; сотни крылышек, тысячи прикосновений. Человеческая жизнь. С тех пор, как Аламбик получил коллекцию своего славного батюшки, он не прибавил к ней ни единой бабочки, ни даже просто букашки.

Аламбик позволил гостям любоваться иссохшими тельцами, а сам устроился за прилавком аптеки, где достал трубку длиной с детскую руку и запыхтел густым, ароматным дымом. Краем глаза наблюдал за тем, как гости теснились и толкались, мальчики пихали девочек, девочки насмехались над мальчиками (но впустую, как обычно), придумывали ради забавы странные названия для какой-нибудь Prodryas persephone, Ornithoptera paradisea paradisea или Lycaena dispar dispar,[4] однако была в этой компании одна рассеянная юница, которая скользила по чешуекрылым отрешенным взглядом, ничуть ими не заинтересованная. Изредка она молча смотрела на аптекаря, как будто решая в уме арифметическую задачу, сбивалась и с тяжелым вздохом начинала заново. Аламбик знал, что это Лилиан Бунте, дочь главного ментора школы Прими. Трубка почти погасла, и Аламбик встал из-за прилавка.

– Ну все, вам пора в школу.

– Но сегодня нет занятий, дядя Аламбик, – сказал худой как щепка рыжий парнишка.

– Врешь ты все, – ответил аптекарь, но остальные покачали головами, дескать, нет, не врет щепка – занятий и впрямь нет.

– Тогда вам пора домой! – подытожил Аламбик и, затянувшись в последний раз, выпустил в них дым.

Подростки заверещали и умчались во двор, исчезли под растущими у стен церкви деревьями с пышными кронами. Только Лили, как заметил Аламбик, не двинулась с места, и вид у нее был пристыженный.

– А ты, Лили, почему не убежала с ними? Скоро обед. Ну же, вперед!

Но юница покраснела сильнее и села на стул в углу. Аптекарь понял, что она желает с ним поговорить, однако ему-то как раз этого не хотелось. Многие мэтрэгунцы относились к нему с предубеждением: кто-то считал его безумным, как отец, кто-то – отставшим от жизни, только и годным на то, чтобы смиренно возиться со своими пилюлями, кто-то – колдуном; говорили, что даже от Хальбера Крума, лекаря, в Прими больше пользы, чем от него. Не говоря уже о том, что после ссоры с Альгором Кунратом все как будто стыдились к нему приходить, пусть даже все равно приходили – тайно, изобретая всевозможные предлоги. Если кто-то узнает, что он остался наедине с этой девочкой, да спасут его святые мужи (ведомые) и жены (неведомые) из Мира и не'Мира!

– Говори быстрее, милая, – поторопил ее Аламбик, – у меня дел невпроворот.

Лили, однако, молчала и все сильнее заливалась краской, пока философ не сообразил, что надо сбавить темп.

– Тебя никто не слышит, Лили, только я один, и я никому ничего не скажу. А знаешь почему?

Она покачала головой, дескать, нет.

– Потому что некому рассказывать, – улыбнулся Аламбик.

Он снова закурил трубку и глубоко затянулся. Лили заплакала, и Аламбик придвинул стул, чтобы сесть рядом с нею в углу.

– Кто тебя так расстроил?

Лили всхлипывала и дрожала, как желе; иногда судорожно втягивала воздух и как будто успокаивалась, но, увы, лишь на мгновение… Рыдания накатывали волна за волной, а аптекарь, не зная, как поступить, ждал, курил и наблюдал, курил и молчал, курил.

– Мне стыдно, – выдавила юница между всхлипываниями.

Аламбик достал из нагрудного кармана мятный леденец и протянул ей, пытаясь подбодрить.

– Спасибо, – сказала Лили, но не взяла конфету.

– Что случилось?

Поток слез прервался. Ненадолго.

– Мне стыдно, дядя Аламбик… мне стыдно, что я… я одна… вообще-то я последняя… у кого… ох, дядя Аламбик… как же трудно все это… то есть у всех моих подружек уже да… а у меня еще нет…

Аламбик нахмурился, сунул леденец в рот, потом снова закурил трубку; холодный дым наполнил рот и легкие. Он с мрачным видом рассматривал Лили, сосал конфету, смотрел на Лили, попыхивал трубкой. Напряженно прищурился, погрузившись в глубокую задумчивость. Лили, видя, что время идет, а аптекарь все еще ничего не понимает, коснулась груди обеими руками.

– А-а… э-э… – проговорил Аламбик, сообразив, что к чему. – Но… – Тут он покраснел, как школьник. – Ох… м-да…

Лили опять устыдилась, вскочила и едва не выбежала из аптеки, но остановилась, сделав всего пару шагов, – подумала, что если уйдет, то ей будет еще труднее вернуться. И потому, не глядя на Аламбика, повернувшись к нему спиной, прошептала:

– У меня нету, а у остальных есть, и все мальчики на них таращатся, ходят за ними, а за мной – никто, лишь сопляк Берти, а он просто уродливый лодырь, который хочет надо мной посмеяться, я знаю, а может, я ему нравлюсь, или нет, поди разбери. Может быть – и если так, он не знает, как это продемонстрировать, а если бы и знал, все равно бы мне не приглянулся, потому что он хулиган, и вот я жду, жду, жду, а они не растут, у всех выросли, прям как у коров, они на каникулах что-то такое сотворили, я не знаю, что именно, и я знаю, что ты, дядя, дядюшка Аламбик, можешь сделать так, чтобы любая бородавка исчезла, и можешь любую болезнь вылечить, так вот, я подумала, что, если ты можешь что-то уменьшить, сумеешь и увеличить, да? Пожалуйста, дядя Аламбик, я тебя прошу… п-прошу…

(Лили все это протараторила на одном дыхании, захлебываясь слезами, почти задыхаясь, слова вылетали из ее рта без остановки, она едва успевала сглатывать комок в горле.)

– Все, Лили, хватит плакать, – сказал Аламбик, и гостья действительно прекратила, как по волшебству.

Но Аламбик все еще слышал, как она всхлипывает – тихонько, чтобы его не рассердить, – и в нем проснулись такие теплые чувства к ней, что он отложил трубку, забыл про все, подошел и обнял юницу, думая, что, будь у него дочь, пусть бы она так и выглядела: худенькая, высокая, с рыжими кудрями, с плоской грудью и длинными пальцами, растрепанная, вечно со слезами на глазах, чтобы было, что вытирать, ой-ой-ой. Не успел аптекарь опомниться, как Лили успокоилась и сказала, набравшись смелости:

– Дядя Аламбик, дай мне что-нибудь, чтобы они выросли! Смотри, у меня есть деньги, я заработала.

С этими словами она протянула ему кожаный кошель, в котором было несколько «клыков». Аламбик покачал головой, и Лили спрятала сокровище за пазухой.

– Верни туда, где взяла, пока пропажу не обнаружил твой отец или тетушка Валерия.

Само собой разумеется, она украла кошель из какого-то домашнего тайника – а еще было ясно как день, что, даже возьми апофикар[5] деньги, он не сумеет ей помочь, поскольку юная Лили Бунте просила о несуществующем, невозможном. Впрочем, не менее ясным казалось другое: Аламбик не хотел разбить ей сердце. Аптекарь подумал, что в какой-то момент у девушки так или иначе вырастет грудь, а если нет, то Лили повзрослеет умом и поймет, что та не обязана быть большой – и к тому времени Аламбик как-нибудь утешит ее, что-нибудь соврет.

– Слушай, – вздохнул аптекарь, – кое-что для тебя найдется, но это снадобье сперва надо изготовить. Возьми свои деньги, положи их скорее на прежнее место, а вместо них дай мне время – сутки, – ибо я один знаю, как надо перетирать ингредиенты, и я один знаю, в какую баночку их следует поместить. И еще кое-что…

– Что?

– Ты пришла именно тогда, когда нужно! Чтобы крем загустел, необходимо полнолуние – а оно как раз сегодня ночью. Итак, на закате я отправлюсь в лес и соберу все необходимое, а когда придет время – через день-два, – загляни в дупло старого дерева, что растет перед вашим домом. Я там оставляю тетушке Валерии мази от бородавок и питье от подагры. Знаешь это место?

– Знаю.

– Будешь мазать снадобьем грудь целый месяц. Потом приходи ко мне. Но если вырастет такое, что ты в дверном проеме не поместишься, сама знаешь, кого винить!

Лили от души рассмеялась, и Аламбик тоже улыбнулся, думая, что за месяц успеет измыслить что-нибудь еще, а потом еще и еще, пока не отпадет нужда в выдумках. Юница подошла к аптекарю и поцеловала его в щеку. Аламбик как раз возился с трубкой и спичками, и не успел он сказать хоть слово, как Лили очутилась возле прилавка, а потом в два-три прыжка выскочила наружу и была такова.

Аламбик встал и порылся в выдвижных ящиках; раздробил два-три камешка, добавил смолы, раскрошил; залил молоком и медом. Перемешал, чуть-чуть нагрел и вылил все в склянку, которую закупорил мягкой восковой пробкой. Отложил в сторону и закинул ноги в башмаках на прилавок. Удовлетворенно хмыкнул. Да уж, не впервой было врать клиенту, изобретать зелье или порошок без всякого смысла и эффекта, но теперь почему-то казалось, что это принесет пользу. Аламбик еще некоторое время улыбался, потом задремал, и приснилась ему пекарня Гундиша: будто бы он пришел за буханкой хлеба и увидел через приоткрытую дверь, как крысы ростом с человека, одетые в белые фартуки, проворно месят тесто.

Лили вышла из аптеки с улыбкой и красными от слез глазами, обрадованная, что у нее наконец-то хватило смелости и что ей наконец-то помогут… да, свершилось. Она улыбалась и гладила спрятанный за пазухой кошель с «клыками», который придется спешно опорожнить обратно в сундучок тетушки Валерии. Лили побежала, стремясь вырваться из тени платформ, теснившихся над церковным двором, и очутилась на Пьяца-Маре – рыночной площади, где было не протолкнуться от торговцев и животных, неутомимых хозяек, отправившихся за покупками, и изворотливых голодранцев из Бурта-Вачий. Миновала зал Анелиды, а потом обошла вокруг него в поисках чего-то. Увидала свою цель: ларек торговки шелками! Но сперва вернулась тем же путем, каким пришла, и, не дойдя до школьного двора, свернула налево возле дома священника Сарбана. Забралась в кустарник в тени березы, отодвинула доску на заборе. Заглянула в отверстие и увидела детей. Услышала голоса, но не такие громкие, как обычно, а почти шепоты. Увидела их лица, склонившиеся над листами дорогой, плотной бумаги, испачканные в красках пальцы и взгляды то вверх, то вниз. Внизу рисунки, вверху – обгорелый, чья голова была вся в белых бинтах, скрывающих черты. Дети его не боялись, просили совета, а обгорелый хлопотал над ними и их рисунками, как наседка над цыплятами. Брал кисточки из маленьких рук, что-то поправлял, стирал, гладил по головке. Учеников на этот раз было всего трое, но Лили в тот момент интересовали вовсе не они, а Игнац, обгорелый из дома отца Сарбана.

Лили сидела и смотрела на него, как всегда, пытаясь разглядеть хорошо спрятанные под тканевой маской очертания лица. Она не знала, как он выглядит и сколько ему лет, знала лишь его глаза и имя «Игнац», полученное от Сарбана через несколько дней после того, как священник нашел его зимой на ступенях церкви Прими. Если бы кто-то спросил Лили – и надо было ответить бесстрашно, честно, как будто в преддверии конца света, – чего она хочет больше всего, даже больше, чем эту проклятую грудь, которая перестала расти, юница сказала бы: узнать, как звали Игнаца раньше, какой была его жизнь до Прими и Альрауны, до Сарбана и его прихожан-мэтрэгунцев, та самая жизнь, что сгорела в огне и осыпалась золой (интересно, где?); спросить, кто он такой, откуда пришел, кто его привел – и, главное, собирается ли он уйти.

Зимой, когда все шептались по углам, что в городе появился чужак, никто и представить себе не мог, что этого чужака – обгорелого бедолагу, брошенного неведомо кем на ступенях церкви, Сарбан возьмет под опеку и в конце концов усыновит. Впрочем, Лили уже тогда все знала, потому что видела обгорелого во сне в одну из первых ночей, но был он не обгорелым, а молодым и красивым, с гладкой кожей, длинными волосами и глубокими, как ночное небо, глазами. Хотя во сне он казался цел и невредим, Лили знала, кого видит, однако, проснувшись на рассвете, напрочь забыла его облик. Когда она впервые увидела Игнаца – с лицом, сокрытым под маской из бинтов, – помогающим Сарбану у алтаря во время службы, она узнала его по глазам, которые вспомнила из сна, и преисполнилась тревоги, беспокойства, как будто ощутила, что помнит то, чего не было; как будто у нее появилась собственная тайна. Позже, когда весна была в разгаре, Лили обнаружила кустарник и скрытую за ним неплотно прилегающую доску и решила почаще навещать своего обгорелого, наблюдать за его занятиями из спокойного прибежища посреди теней.

Но теперь Лили понимала: что-то пошло не так, ведь детей было слишком мало, а сутулая спина обгорелого наводила на мысли о неразделенных печалях. Игнац потерял голос, поэтому Лили никогда бы не смогла узнать, что случилось, даже если бы волею судеб оказалась с ним лицом к лицу. Поэтому она тихонько наблюдала за его непривычно скупыми и медленными движениями, притворяясь – сама для себя, наедине с собой, – что все знает, понимает его, и он об этом осведомлен.

Черный жук заполз ей на руку. Лили потрясла пальцами, и козявка упала на землю вверх тормашками. Юница понаблюдала, как она бьется, дергает в воздухе лапками, похожими на черные иголочки. Лили оторвала от куста веточку и перевернула насекомое. Жук поспешно исчез в зарослях. Подняв глаза, она увидела, что Игнац исчез, остались только дети – молчаливые, с прямыми спинами. Поискав взглядом, обнаружила его темный силуэт в окошках лачуги во дворе, которую он возвел сам; он там ел, он там спал, то был его дом. Силуэт не двигался. Похоже, он уронил голову на руки, и Лили задалась вопросом, уж не плачет ли бедолага. Все еще в своем приюте соглядатая, она встала – ноги онемели, по телу ползали муравьи. Отряхнув платье и рубашку, посмотрела на окно Сарбана, как будто чей-то тихий голос позвал ее по имени. Из окна за ней наблюдал отче. Лили испугалась и бросилась бежать – через кусты, по узкому проходу между школой и домом священника. Ритм сердца опережал ритм ног, и Лили неустанно спрашивала себя, что Сарбан расскажет ее отцу – все расскажет, да? а может, ничегошеньки не расскажет? Она уже видела, как деревянная ложка рассекает воздух, как краснеет – или даже лопается – кожа; это будет не в первый раз. Она уже слышала срывающийся от гнева голос, покрасневшие от натуги глаза. Если он узнает, у Лили не будет никаких оправданий, и пощады тоже не будет.

Она бежала все быстрее. На бегу перестала думать, слишком многое уже не имело значения, Лили осознавала только свое тело и разум, больше ничего; мчалась сквозь толпы альраунцев, и подошвы горели, а мышцы сделались тверды, словно камень. Она бежала, как в тот раз, когда слезла с балки, но об этом потом, об этом не сейчас, не в тот момент, когда Лили бежала в толпе на Пьяца-Маре, где изобилие запахов соревновалось с буйством красок, разноцветье затмевало ароматы, и так далее. Ее ничто не заботило, ни живые куры, ни мертвые коровы, ни шафран, ни фенхель, ни даже кедровые орешки, она просто бежала, ни паштет из куропатки, ни картофель, не говоря уже про чернослив и привезенные издалека финики, она просто бежала, за нею взрывались облака ароматов, падали мешки, «клыки» смешивались с «когтями», а «когти» – с «клыками»; ее не заботили ни грязные детишки, копошившиеся под навесами ларьков, ни состоятельные жители Медии, что устало несли впереди себя огромные животы, а позади лебезила свита угодливых прислужников; она просто бежала, ничего не трогала, просто бежала, ей на них было плевать, она бежала. Ее интересовал только последний ларек в ряду – тот, что у канавки, по которой утекала кровь из мясницких лавок, – ларек с полотном и шелками, узорчатыми платками, хорошо скроенными и разложенными на просушку, сверкающими на солнце, как разноцветные волны, словно на море шторм начался, не иначе. Лили остановилась, перевела дух и с тоской посмотрела на шарф – алый, как гребень разъяренного петуха, подвешенного вниз головой; посмотрела на шелк, о котором так мечтала, но для которого в кошеле вечно не хватало денег. Торговка ее узнала, улыбнулась и сняла шарф с крючка. Протянула юнице, и Лили, обернув драгоценную ткань вокруг шеи, сделала пируэт, даже два, чтобы все увидели, и с горькой улыбкой бросила шарф на прилавок. А потом опять побежала.

Покинула Пьяца-Маре, оставив позади рыночную суету, миновала кабаки в Ширул-Земий, разгоняя едкие алкогольные пары, взбежала по одним ступенькам, спустилась по другим, пересекла улицу, юркнула в узкий проход, вышла на свет и, приблизившись к стене, отделявшей Прими от Медии, остановилась у дома. Вошла во двор, постучалась, и тетушка Валерия ей открыла.

– Ай, маленькая негодница, где опять шлялась? Повезло, что твой батюшка еще не вернулся.

Лили только улыбнулась, прошмыгнула мимо тетушкиной юбки и исчезла в полутемном коридоре.

– Поешь, а потом ступай купаться, барышня! – крикнула старуха ей вслед, но девушка уже была далеко – затерялась в недрах дома, заблудилась в чертогах своего разума.

С момента возвращения в Альрауну почти два года назад Сарбан ни разу не развел огня в своей комнате в приходском доме. Холод двух зим, прошедших с тех пор, как он вошел в новое жилище в одеянии священника, так въелся в стены, в потертую мебель, в затвердевшие от грязи занавески, что ни зной первого лета, ни духота второго не сумели даже самую малость укротить суровый климат, царящий в этих комнатах. В отсутствие Сарбана певчий Дармар, проведший среди здешних стен и коридоров всю жизнь, называл приходской дом Ледяным дворцом и каждый раз, по необходимости приходя в большую комнату священника, скрючивался на подоконнике – у самого оконного стекла, где хоть лучик солнечного света мог согреть его тело, преодолев время и пространство.

Конечно, огонь в доме был – воздуходувные мехи перекачивали горячий воздух из одного очага в другой, расположенный внизу, в приходской кухне, где крупная и шумная повариха Кинга грациозно двигалась среди кастрюль и языков пламени, одной рукой вслепую куда-то бросая специи, другой крутя вертел с насаженным зайцем, и Дармар частенько спускался к ней под предлогом (надо заметить, не выдуманным) пробирающего до костей холода, чтобы поглядеть, как она готовит. Кинга всегда действовала так, будто занималась любовью, и Дармару это нравилось – век бы на нее смотрел. Сарбан знал, но не вмешивался в чужие дела, каждый имеет право любить и быть любимым, однако, самое главное, после возвращения в Альрауну священник сделался весьма неразговорчив. Старики-мэтрэгунцы из Прими списывали его немногословность на спокойствие и набожность, подобающие тому, кто все время думает о святом, чем и заняты служители церкви на Ступне Тапала. Только Сарбан знал правду, и заключалась она в том, что молчал он из-за огня – как того, который не горел в его покоях, так и иного. Ведь огонь – ну это же очевидно! – в отличие от человека, одинаков везде и всегда, и даже в один и тот же момент. Человек, уж какой он есть, в разных местах предстает разным, а каждый момент для него неповторим. Дармар, щупая повариху за ляжки, размышлял об этих словах, сказанных Сарбаном ни с того ни с сего утром, и священник тоже думал о них, прижимаясь лбом к окну, выходившему во двор Игнаца, молчаливо наблюдая за Лилиан Бунте возле дыры в заборе.

Уехал Барсан, вернулся Сарбан. Отправился в путь юношей неполных двадцати лет от роду, с узелком за спиной, в простой одежде и стриженный кое-как, с глазами, блестящими от грез обо всем, что успел повидать и надеялся узреть на Ступне Тапала. Воротился в Альрауну полтора десятилетия спустя, сменив имя и нрав. Вошел как святой в город, который покинул обычным пареньком, а церковь Прими, давно ожидавшая пастыря, приняла путника с распростертыми объятиями. В Совете старейшин тотчас его узнали и, услышав рассказ обо всем, что приключилось от ухода до возвращения, опечалились, склонили свои старые головы; ему вверили приходской дом и прислали дрова, чтобы согреть и оживить жилище, но Барсан – ныне Сарбан – вернул их нетронутыми.

– Свечи, да и только, – сказал он. – Чтобы работать ночью.

Совет внял и прислал свечи. Он получил служанку и повариху, ибо те, которые служили прежнему священнику, ушли, не в силах больше терпеть бессонные ночи и страхи, угнездившиеся в вечерних сумерках. Комната, где повесился старый, безумный отче, осталась заперта на ключ по требованию Совета старейшин, и Городской совет с ним согласился. Сарбан тоже согласился и попросил проветрить весь дом, что и было сделано. Еще попросил, чтобы все его вещи принесли в одну-единственную комнату, поставили там простой топчан, да к нему письменный стол – и больше ничего. Одеяние он вешал на балку под потолком, и служанка всегда отворачивалась, когда приходила прибраться – ей казалось, на балке висит не мантия, а старый священник. Сарбан, однако, привычке не изменял.

Еще новый отче заявил, что работать и спать будет в одной и той же комнате, а остальные предоставит в пользование городским беднякам.

– Из Прими? – спросили старейшины и нахмурились, будто хотели уместить все прожитые годы в пыльных бороздах на лбу.

– Из Прими, Медии и Инфими. Тем, кому нужнее, – сказал Сарбан, а потом замолчал.

Совет старейшин, испытывая большую потребность в новом священнике, согласился и на это. Тогда Сарбан попросил, чтобы в той комнате, где он будет спать и писать, не разжигали огня.

– Никогда?

– Никогда.

Затем он попросил о встрече с певчим, и Дармар явился, спел все, что знал и помнил. Извинился, дескать, память подводит старика, особенно в последние годы. Старейшины поведали Сарбану, как могли, о чем вспоминал безумный старый священник, и все опечалились, опустили головы, ибо проводимые им литургии Вспоминания были тоскливыми и путаными, и все меньше прихожан осмеливались прийти в церковь, чтобы послушать его, пока он был еще жив.

– Достаточно, – сказал Сарбан и попросил принести ему бумаги безумного старого отче.

– Нету их, дорогой Сарбан, – ответствовал один из старейшин. – Когда старика нашли повесившимся на балке, живот у него оказался ужасно раздут, хотя он не был толстяком, а рядом стоял большой пустой графин, от которого еще несло вином. Мы считаем, весь его труд был съеден им самим, и бумагу он запивал спиртным.

Сарбан попросил еще кое о чем: почистить давно пришедший в запустение сад и согреть церковь, когда его там не будет, затем оставить его одного. Так и поступили, и неделю новый священник церкви Прими – некогда Барсан из города Альрауны, веселое мэтрэгунское дитя, ныне печальный и молчаливый пастор – не покидал своей темной и холодной комнаты, никого к себе не впускал. Время от времени служанка, Кинга или даже Дармар, иной раз все трое сразу, на цыпочках пробирались по коридорам и замирали перед дверью, из-за которой доносились рыдания Сарбана, однако к тому времени они уже привязались к своему новому хозяину и никому не рассказали об услышанном.

На протяжении той недели лик Сарбана видели один раз, во время унылого холодного дождя, когда Кинга подняла голову и заметила через окно кухни, как священник распахнул ставни, высунул наружу большую глиняную кружку, дождался, пока она наполнится дождевой водой, а затем сгинул во тьме комнаты. Это лицо, это выражение Кинга никогда не забудет: как будто вся скорбь Мира и не'Мира (о котором она в детстве слышала, но понятия не имела, где он находится) собралась на этих щеках, как будто один-единственный бедолага нес в себе чудовищную боль.

Но затем Сарбан снова вышел в мир, каким бы маленьким тот ему ни казался, – сперва в Прими, потом в Медии, и даже к внешним стенам Инфими; он в задумчивости прогуливался по Альрауне и знакомился с ней, как будто посетил впервые. Казалось, после первой встречи, которая напугала старейшин, священник пришел в себя, и все же время от времени Сарбан без всякого повода грустил и умолкал, иной раз даже вставал и уходил, но потом быстро возвращался и продолжал слушать окружающих – стоит признать, он был отрешенным, он изменился и стал другим человеком. Но чем с безумным священником или, еще хуже, совсем без священника, лучше пусть будет грустный отче. И к тому же, как рассудили старейшины и члены Городского совета, разве священник в городе без святого может не печалиться? Потому-то его и оставили в покое.

Сарбан выбрал день для проведения литургии и обрадовался, когда люди потянулись в церковь Прими, чтобы послушать нового пастора. Некоторые – и даже многие – его знали раньше и говорили:

– Поглядите-ка на Барсана, как он собирает мэтрэгунцев в храме. Если бы его родители были еще живы, они бы им очень гордились.

Или:

– Поглядите-ка на Барсана, с которым мы гоняли мяч из пузыря на пустошах. Скоро благодаря ему у нас появится собственный святой.

И так далее. Сарбан гордился тем, что столько народу пришло его послушать; но что касается святого, печалился, поскольку знал, что это весьма непростое дело.

Шли дни, на лице Сарбана сменяли друг друга радости и печали, каждая приходила в свой черед, однако была – о чем священник знал – незаслуженной. Но вот однажды в его жизнь вошел Игнац, и, хоть она осталась грустной, теперь печаль они делили пополам: Сарбан чувствовал страдания Игнаца, сперва телесные, а после, когда плоть исцелилась, духовные – те, которые не проходят до самой смерти (а кое-кто твердит, вопреки здравому смыслу, что и после нее).

Он взял бедолагу в свой дом, и после того, как лекари и доктора Альрауны его исцелили, – после того, как было получено согласие старейшин и дозволение Совета, – Игнац остался под опекой церкви. Пусть он и был немым, Сарбан умел его слушать. И так сложилось, что однажды ночью – а то была одна из тяжелых ночей, когда дух словно умирает, а тело нет, и человек чувствует, что его незримая душа приказала долго жить, и ее скукожившийся где-то в лабиринте потрохов труп гниет быстрее заурядной плоти, наполняя эту самую плоть смрадом изнутри, – в одну из таких ночей, когда стрелки показывают начало четвертого (самое начало!), а часовая башня будто клонится к самому окну, о да, в одну из таких ночей Сарбан вышел из приходского дома, распахнул дверь в лачугу обгорелого, вылитую оранжерею, и рассказал ему про свою жизнь все без утайки. Как же мучительно, думал Сарбан, было бедолаге Игнацу слушать обо всех этих ужасах, не имея возможности передать их дальше; Сарбан знал, что это жестоко, очень жестоко – излить всю свою жизнь, облечь ее в слова, в немого и оставить там. Закончив свой рассказ на рассвете, Сарбан осознал, что боль его не покинула и что история по-прежнему при нем, и так он впервые понял, что от историй нельзя избавиться, их можно только дать или взять взаймы; что боль будет вечной, однако, если поделиться историей, станет легче.

Таким образом, Игнац, обгорелый из Альрауны, оказался единственным, кто узнал о горестях и кошмарах Сарбана. Но была еще одна вещь, которую Сарбан знал про Игнаца, и об этом никто другой не знал, кроме Хальбера Крума, – и заключалась эта вещь в том, что Игнац был не «он», а «она». Той ночью, когда Хальбер Крум и Сарбан перевязывали раны, по уродливой наготе безобразного тела перед ними стало ясно, что незнакомец на самом деле незнакомка, но они никому об этом не рассказали, поскольку боялись, не зная, как мэтрэгунцы воспримут новость о чужачке, им ведь всегда было трудно принимать явившихся извне. А святые женщины, думал Сарбан, приходят лишь из не'Мира, потому-то он решил называть обгорелого Игнацем и на людях, и мысленно, чтобы не запутаться.

Так заговорил Сарбан той ночью, в начале четвертого часа:

– Слушай, Игнац, ты спишь?

Спал он (она) или нет, Сарбан придвинул стул к его (ее) кровати, да-да, его, и, положив ладонь на укрытое одеялом предплечье обгорелого, начал рассказывать о своем детстве, ибо должен был кому-то все излить, и вот так Игнац, хотелось ему того или нет, узнал многое про улочку, на которой родился Барсан более трех с половиной десятилетий назад, о бабуле-толстушке, неизменно веселой, способной в шутку поддеть всех и вся, рассказывавшей по вечерам у очага истории для всех, кто жил в доме; о соседях, таких же добряках, о кулинарных рецептах, которые напоминали древние героические легенды, поскольку яйцо в них выходило на бой против муки, кукурузной крупы или курицы; о том, как бабуля, как всегда неугомонная, умерла, озабоченная лишь тем, как бы не подгорела плацында с тыквой – испустила дух лишь после того, как ее разрезала и разложила по тарелкам, умерла за столом, не договорив какую-то шутку. О дедуле Геоакэ, который носил шляпу, а на спине таскал корзину из рафии; был он коротышкой в больших сапогах, каждый день уходил за грибами и возвращался с полной корзиной и полным передником, по поводу и без повода напоминая всем, как в молодости наткнулся в лесу на огромный, ростом с человека гриб, и тот ему поведал со страстью и пафосом всю историю грибного племени: откуда оно явилось и куда желало попасть; и кто-то в эту историю верил, кто-то нет, ведь с каждым хоть разок приключалась какая-нибудь глупость, недостойная рассказа, а вот Геоакэ, надо же, ничего не утаивал (например, Сарбан в детстве как-то раз увидел за печкой белку, которая будто считала, загибая пальчики на лапках, и когда она его заметила, то прошептала: «Одиннадцать», после чего удрала сквозь стену).

Если бы Игнац умел говорить, мы бы узнали, заметил ли он, что Сарбан выкинул из своего рассказа родителей. А может, обгорелый спал. С приближением зари Сарбан решил поведать о том, как покинул дом с несколькими «когтями» в кармане и огрызком лепешки в узелке. Альрауна стала ему мала, жала, как новые башмаки; теперь он вернулся, и Альрауна уже казалась то чересчур большой, то крохотной; Сарбан все рассказывал Игнацу, а Игнац слушал (или нет). Тогда же, под покровом тьмы, Сарбан поведал и о той ночи, когда ему явилась святая не'Мира с девятью утробами, в которых росли еще девять святых с девятью утробами и так далее, и он ощутил, как пахли их лона, разомкнутые, влажные, алчущие, они толкнули его в пустынь и ученичество среди скал, где он стал монахом и куда вошел под именем Барсан, а вышел – Сарбан. Он не так уж много рассказал о трех годах отшельничества и послушания, ибо это не было дозволено, но красноречие его вновь обрело силу и слова хлынули бурной рекой, когда дошло до миссии, которую ему там поручили: отправиться в Мир и создать семью, а также сделаться священнослужителем, ибо в пустыни выяснилось, что у него хорошо получается обнаруживать святых, и когда его спокойный голос звучит в храме, это всегда дает плоды. Он поступил, как велели, и вскоре подыскал место, чтобы построить дом, найти жену и начать служение, не забывая про Вспоминание и Поиск. Он попал в новый город под названием Бивара, расположенный под наклонившейся скалой, и биварцы приняли его должным образом, отнеслись уважительно. Через некоторое время у Сарбана и Вары – так звали его жену – родился Бог, этакий бутуз; рос он быстро и поспешно, был веселым и разговорчивым.

Жилось в Биваре хорошо: Сарбан трудился, выполняя свой церковный долг, собирал все больше прихожан, желавших Вспомнить Начала, и верил, что находится на верном пути, дабы отыскать для Бивары собственного святого, который поможет выяснить, во что он верил, если верил во что-нибудь. Но однажды ночью, которая не предвещала ничего, кроме мирного сна, ни с того ни с сего вспыхнул страшный пожар, поглотивший половину города, включая приходской дом. Среди криков и воцарившегося отчаяния ему удалось вытащить жену и ребенка из пламени целыми и невредимыми и отвести в укрытие. Вара, как рассказал Сарбан Игнацу, потеряла сознание, он пощечинами привел ее в чувство, а она опять упала в обморок, и так далее, но Сарбан не мог с нею остаться, увы, потому что Бивара молила его о помощи голосом пепла и языком огня, и священник, услышав свой город, отправился помогать биварцам, а Вару оставил на попечение Бога, которому было тогда тринадцать. К рассвету с огнем удалось совладать, и большинство горожан выжили, однако, когда Сарбан вернулся в убежище, он обнаружил Вару на соломенном тюфяке, а Бог исчез, как сквозь землю провалился.

– Когда я открыла глаза, он был тут, – пересказал Сарбан слова Вары, – когда открыла их снова, его уже не было – во тьме обморока я увидела, как он отдаляется от нас, повернувшись спиной, Сарбан, он уходил от нас, – так говорила Вара, и то же говорил Сарбан, а Игнац слушал (а может, и нет).

Они оба закрыли глаза, крепко зажмурились, чтобы увидеть его, хоть так, пусть даже глядя ему в затылок, но его уже не было, он ушел слишком далеко; Бог исчез. Сарбан принялся разыскивать мальчика среди обгорелых руин, звал его, боролся с эхом, которое трепетало под наклоненной скалой: богбогбогбог!

(а эхо:) гобгобгобгоб! Но все впустую.

– Игнац, – сказал Сарбан, – представь себе, я вернулся к Варе и принес ей весть о том, что отныне мы одиноки, ведь, хоть мы и есть друг у друга, больше с нами не было никого.

И Сарбан вытер слезу, которая там, в оранжерее Игнаца, показалась ему такой знакомой, как будто он ее уже где-то видел; как будто эта слеза однажды блеснула на чьем-то лице, но он не знал, когда и на ком, поэтому продолжил рассказ о том, как провел ночь рядом с Варой, но Вара казалась такой далекой, и глаза ее были закрыты, она смотрела вслед Богу. Не умирай, шептал Сарбан ей на ухо, а Вара шептала в ответ: как я могу умереть дважды? Помоги мне так и поступить. И Сарбана охватила предсмертная дрожь, как в те ночные моменты, когда не знаешь, придет ли утро, или оно лежит где-то мертвое, выпотрошенное беспокойной ночью. Но утро все же пришло, а с ним и толпа биварцев, которые мяли шапки в руках, не поднимали глаз и стояли стеной вокруг мешка на мостовой. Сарбан вскочил, растолкал их, развязал мешок и вытащил Бога (богбогбогбог!), спросил: Бог? (гобгобгобгоб!). Ибо его было трудно узнать, так он был перемазан в дерьме, а рот его был набит бумагой. Вы бы хоть его обмыли, негодяи! – крикнул – по его словам – Сарбан, и откуда-то донесся вздох Вары, которая все поняла. Сарбан вытащил бумаги изо рта мальчика и прочел вслух историю, что была на них накарябана, стоя над маленьким Богом, как будто на поминальной службе. Пока Сарбан так стоял, он не видел большую дыру от ножа в спине мальчика, но биварцы ее отлично видели с того места, где сами стояли, а дыра видела их и как будто насмехалась, кривясь иссохшим ртом.

В конце концов мальчика обмыли, дыру в спине зашили и похоронили, дома очистили от сажи и вновь возвели рухнувшие стены, но ничего больше нельзя было сделать для Вары и Сарбана, которые лишь молчали и глядели в пустоту, ибо дом был таким пустым без Бога. И Вара возненавидела священника. Сарбан это знал, чувствовал, хотя жена ничего ему не говорила; она его ненавидела, так как он ее оставил, чтобы помогать другим, и теперь у всех были дети, кроме нее. Они не наши дети! – внезапно кричала Вара посреди ночи, уткнувшись в подушки, и Сарбан мог лишь сказать: знаю. Знаю, Вара. Он поворачивался к ней и целовал в висок, пока она не засыпала, ибо любил ее больше, чем мог выразить словами, и в полусне ему казалось, что он целует в висок Бога, но без эха.

Шли дни, и Сарбан пытался что-нибудь узнать, вытянуть из кого-нибудь как можно больше о смерти Бога, но никто ничего не слышал, не видел, лишь Ничто видело все, но как его спросить? И так вышло, что священник нарек убийцу этим именем – Ничто, – ибо нужно было имя, чтобы его поймать. Ничто убило его сына, одновременно уничтожив все, что еще было в нем самом.

– Потому что можно умереть и прежде смерти, – сказал он Игнацу.

И в этот самый момент своей повести Сарбан убедился, что Игнац все понимает, потому что поди знай, сколько раз (она) он умирал, но ведь каким-то образом оказался здесь.

Днем священник искал Ничто, ночью целовал в висок Вару, которая уже не разговаривала ни с ним, ни с кем-то еще, ни, вероятно, сама с собой. Каким образом Вара договорилась с собственной душой о том, когда ей уйти, Сарбан понятия не имел как, но это случилось. Однажды утром Вара ушла раньше, чем священник проснулся, и не оставила после себя ни словечка, ни записки, которая объясняла бы такой поступок. Сарбан вскочил с постели и в ночной рубашке побежал по улицам, расспрашивая о Варе, и биварцы показывали пальцем, дескать, туда она пошла, туда, и при ней была котомка; и Сарбан бежал, и все новые пальцы указывали на стены, а затем, когда последний городской палец указал за ворота, священник все понял, упал на колени и начал бить кулаками по грязи, сотрясаясь от рыданий, словно видел перед собой не землю, а чей-то громадный висок, за которым и созрел этот жуткий замысел. В каком-то смысле такова истина, подумал Сарбан и вытер еще одну слезу, на этот раз чужую.

Когда все слезы высохли, Сарбан подошел к церкви и объявил, что уходит.

– Но куда ты пойдешь, добрый Сарбан? – спросили биварцы.

– В пустыню, умирать, ибо с жизнью у меня не сложилось; кривая-косая вышла моя жизнь. Может, хоть со смертью выйдет как положено.

Собрал пожитки в узелок и ушел, но перед смертью захотел еще раз навестить своих братьев в лесу, где когда-то служил, – хоть разок, один-единственный раз. Представ перед первосвященником, худой и грязный, с мокрым от слез лицом, рухнул на колени перед старцем и, рыдая во весь голос, попросил дать ему другое имя, поскольку своей немощью он осквернил и Барсана, и Сарбана, а между порогами миров нельзя быть немощным. Святой отец поднял его, усадил на лавку и сказал, что другого имени он не получит, да и время отправиться к порогам еще не пришло. Вытер его слезы загрубелыми ладонями и послал спать, ибо гость устал от долгого пути и душевных ран. Лежа в келье из рафии, что висели на высоких деревьях посреди леса, Сарбан обнаружил, что ему стало легче на душе, и сразу заснул. Что-то разбудило его поздно ночью, когда ветер, шелестя листвой, принес звуки шагов в зарослях. Первосвященник поднялся и сел рядом с гостем. Обнял его и шепотом спросил:

– Чего ты хочешь, Сарбан?

– Ничего, – ответил несчастный также шепотом.

– Значит, ты найдешь свое Ничто в Альрауне, а если и умрешь, то не сейчас. Ступай.

Встал Сарбан и отправился туда, где появился на свет – обратно в теплое чрево Альрауны, что когда-то звалась Мандрагорой, а еще раньше – Рэдэчини.

– Вот так и вышло, – сказал Сарбан Игнацу той ночью, – что я вернулся в Альрауну, желая отыскать Ничто, отнявшее у меня Все.

Лили сняла туфли и вытянула ноги; хрусть-хрусть-хрусть, откликнулись суставы. Пот тек с нее ручьями, и она сбросила платье на пол; окутанная прохладой, вздохнула. Открыла глаза и увидела себя в зеркале: на плоской мальчишеской груди собрались капельки пота, скатываясь по грудине, как по ледяной горке, к пупку. Внезапно ей захотелось расплакаться, ударить, швырнуть чем-нибудь в своего двойника, сделать больно той, что в зеркале, заставить ее исчезнуть. Потом она вспомнила слова матери; увидела ее, как наяву, позади себя, сидящую на краю кровати, нежно гладящую волосы, что упали дочери на глаза, водящую пальцами по детскому лбу. В тот раз Лили было всего пять. Она все помнила так, будто оно случилось вчера, хотя прошло уже почти десять лет. Она услышала мамин голос:

– Какие у тебя красивые глаза, Лили.

– Правда?

– Правда. Очень красивые.

– Они от тебя, мамочка?

– От меня, не от твоего папы.

– А что у меня от папы?

Женщина несколько мгновений смотрела на нее, потом опустилась на колени возле кровати и поцеловала закрытые глаза отражения в зеркале.

– Ничего, малышка.

И теперь, увидев свое нагое отражение, свои влажные глаза, потное тело, Лили поняла, что мама была права, как всегда правы матери: у нее были красивые глаза. Она улыбнулась и вытерла слезы со щек. Повернулась к кровати, но та опустела; и в зеркале тоже теперь никого не было. Женщина ушла, растаяла в летнем воздухе, как она исчезла через несколько дней после разговора в зеркале, тоже в начале лета, но не растворилась в пустоте, как сейчас, и не вихрем унеслась в окно, мчась на закат, а просто скрылась в ночной тиши, прихватив лишь самую малость, ничего не сказав и не написав напоследок. Лили ни о чем не подозревала, когда ее укладывала спать тетушка Валерия, но на рассвете все стало ясно, когда она, играя в своей комнате в куклы, услышала вопль старухи. Лили не встала, а просто усадила деревянных куколок на пол, сложила руки и стала ждать. Впрочем, сердце ее мчалось галопом, натягивало поводья, било копытами по ребрам, исходило пеной. Много ли нужно, чтобы унести ребенка? Но унесло, так уж вышло, унесло. Через несколько мгновений Лили высунула голову в коридор и увидела, как тетушка Валерия медленно, очень медленно и тихо спускается по лестнице, как будто считает скрипучие деревянные ступеньки, как будто что-то высчитывает, зная, что от результата зависит ее жизнь. А в руках старухи Лили увидела Анну, свою старшую сестру, чьи руки безвольно болтались. Тетушка Валерия остановилась прямо у двери девочки и посмотрела на нее большими глазами, покрасневшими от плача и помрачневшими от могильной тьмы. Затем дверь закрылась, и поди знай, кто ее закрыл, а девочка осталась стоять, устремив взгляд на выкрашенные в ярко-красный доски; посередине был нарисован желтый цветок, на цветке – пчела, а в брюшке пчелы – чернота (гладкая, лоснящаяся тьма).

Заслышав внизу какую-то суматоху, Лили вынырнула из мрачных воспоминаний. Быстро оделась. Стоило застегнуть последнюю пуговицу, раздался короткий и сильный стук в дверь, и она открылась, не успела Лили произнести хоть слово.

– Ты здесь? – спросил Томас Бунте с порога.

В дверях: мужчина, высокий, седовласый и стройный. Томас Бунте никогда не ждал, чтобы его впустили, если стучался. Где бы ни была дочь, он считал, что так положено. Отец окинул ее оценивающим взглядом и без улыбки сказал:

– Приготовься принять ванну.

– Конечно, папа.

– Поела?

– Нет, папа, еще нет.

– Но чего же Валерия ждала до сих пор? – Он прибавил так, чтобы слышали во всем доме: – Тетушка Валерия, когда мы выйдем из ванной, хочу видеть пар от супа на самой улице!

И снизу раздался звон большого колокольчика тетушки Валерии, зовущей своих помощниц, ибо старуха страдала от астмы и не могла кричать, посему вечно хваталась за колокольчик и сотрясала воздух, даже если надо было просто выгнать из комнаты муху.

Томас Бунте вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Лили осталась одна, и улыбка исчезла с ее лица. Она снова начала расстегивать пуговицы, затем бросила одежду на кровать и голая направилась в ванную. Внутри: Томас в одной расстегнутой рубашке сидел на табурете возле ванны, трогал и ласкал воду кончиками пальцев. Лили потупилась и не знала, куда смотрит отец, и не хотела знать, лучше так, лучше следить за узорами на полу, которые змеями подползали к ванной. Шагнула одной ногой, потом другой и опустилась в воду, тотчас же окутавшую бледное тело, влажно поклевывая кончики рыжих волос, свисавших на грудь и спину юницы. Тепло объяло ее со всех сторон. Лили сидела в ванной, съежившись и не осмеливаясь поднять глаза. Томас обмакивал губку в воду и водил ею по спине дочери, по левому плечу, по правому, вниз вдоль хребта. Поднял губку, тяжелую от воды, и выдавил над головой юницы, как будто крестил ее паром. Бурные ручьи потекли по лбу, с кончика носа и подбородка закапало, вода струилась по шее ниже; Лили зажмурилась и ахнула, застигнутая врасплох этим внезапным потопом. Мужчина опять смочил губку и провел ею по левой ноге, по икре, спустившись к пояснице, поднявшись к колену, скользнув к подошве. Он потянулся и повторил танец с мылом и водой для правой ноги. Хорошенько намылил губку и выдавил пену девушке на грудь, потом, оставив губку плавать на поверхности, начал тереть ей грудь ладонью, с пеной между пальцами, глядя куда-то в пустоту, мимо Лили, сквозь ванну и стены комнаты, потолок расположенной внизу гостиной, сквозь кухню, куда-то в угол, вниз, в погреб и ниже, в землю, где кишели дождевые черви, сквозь тьму внутри червей. Намыливал кругами, спускаясь к животу, кружил, кружил, тер все ниже и ниже, тер, чтобы там, внизу, ничего не осталось, тер, чтобы оно стало таким чистым, как будто вовсе исчезло. Лили смотрела на воду, пузырьки пены плавали вокруг островков ее коленей, безупречная белизна кожи стекала с нее и растворялась в воде. Губка казалась мокрой доской, которая удалялась по волнам от медленно тонущего судна, в то время как один из Исконных, сам того не ведая, мотал корабль туда-сюда так, что доски трещали, рвались паруса и умирали мореплаватели.

Лили мечтала.

Ее мать когда-то была на месте отца, а Томас – на месте Лили, в ванне. Женщина однажды с таким же рассеянным видом сидела на табурете рядом и терла спину Томасу, который так же согнулся, как Лили сейчас, опустив голову между коленями, и так же глядел на что-то в воде. Лили вошла на цыпочках, ибо в ней как раз зародилось подозрение, что иные тела выглядят по-особенному, шла она тихонько, искала печки, в которых выпекают людей, но не обнаружила того, чего хотела, лишь двух рассеянных взрослых посреди пара, что поднимался от воды. Мать увидела ее, но ничего не сказала, не улыбнулась и не прогнала. Посмотрела, да и только. Женщина мыла своего мужчину, подавленного и рассеянного, и Лили сидела теперь так, как когда-то сидел ее отец, скрючившись в ванне, потный, молчаливый, возможно, думая о прошлом, которое не проходило, а в это время кто-то, подавленный и рассеянный, кого-то мыл, а этот кто-то думал о ком-то, кто мыл кого-то, подавленный и рассеянный, а тот думал о ком-то, кто мыл… Да, Лили осознала, что похожа на отца. Улыбнись, подумала про себя Лили, ты как папа. И слеза побежала по ее щеке, смешиваясь с каплями на подбородке, и упала в воду, и только Лили знала, что там, в океане под ней, одинокая слеза опускалась все глубже и глубже.

Стук в дверь вывел Сарбана из задумчивости; священник отошел от окна, повернувшись спиной к Лили и Игнацу, оставив их в своих мирах, таких далеких друг от друга. Дверь отворилась, и в заледенелую комнату вошел старец Арабанис, иссохший с головы до ног, с кривыми коленями, сгорбившийся над своим посохом, которым открывал двери и закрывал рты. И все же он был самым молодым членом Совета старейшин. Арабанис мельком взглянул на холодный камин своими аквамариновыми глазами и сел.

– Если бы я знал, что вы придете, великий Арабанис, я бы попросил, чтобы разожгли огонь, – солгал Сарбан, однако старец небрежно отмахнулся от оправдания.

– С огнем или без, – сказал он, – мне все равно холодно.

Дармар наблюдал за ними из-за двери, но Сарбан подал знак, что все в порядке. Они остались одни.

– У меня есть только вода, – сказал Сарбан. – И я даже трубку не могу вам предложить.

Но Арабанис, похоже, не обратил внимания на его слова, ибо материальные вещи, о которых как будто тревожился в этот момент священник, уже много лет были чужды старцу, который цеплялся за жизнь лишь своим посохом, хорошенько воткнув его в землю, ведь был он тем, кого истрепали ветра со всех сторон света, толкая к порогам Мира и не'Мира; но Арабанис держался.

– Я пришел сюда сегодня, чтобы тебя предупредить.

Они впервые посмотрели друг другу в глаза.

– В Совете старейшин неспокойно, Сарбан. Вот уже несколько недель люди плохо спят, видят во сне всякие ужасы, а некоторые даже слышат голоса. И они боятся, Сарбан. Когда спросишь, чего именно, никто не ответит, но они боятся.

Тишина. Холод был третьим в комнате и глядел на них со всех сторон.

– Ты не боишься? – спросил Арабанис, но Сарбан не ответил. – К тебе приходили мэтрэгунцы, чтобы об этом поговорить?

– Приходили, – признался Сарбан.

Так оно и было – все чаще жители Прими жаловались ему на странные сновидения, сетовали на причудливые состояния, недостойные пекарей, плотников, торговцев и так далее, просили никому не говорить, и Сарбан обещал, что не расскажет (да и кому он мог сказать?).

– И они тебе говорят, что боятся Игнаца?

– Такого не говорят, – сказал Сарбан.

– Им неловко, – выговорил старец.

– А с чего бы им бояться Игнаца, досточтимый Арабанис? Игнац – добрый человек, бедолага, которого нашли при смерти у подножия города и которого, так уж вышло, город спас, позволил набраться сил и начать новую жизнь. Игнац этого не говорит, потому что не может, но я знаю, что, если бы мог, он бы выразил мэтрэгунцам свою благодарность, поблагодарил бы их искренне. Игнац – хороший, он помогает в церкви, с детьми…

– Не разрешай, – перебил старец. – Я же тебе сказал, люди боятся. Они больше не доверят ему своих детей.

– Но… – начал Сарбан.

– Прозвучали голоса, важные голоса, которые заявили, что причина беспокойства мэтрэгунцев – Игнац.

– Какие еще голоса? Разве бывают голоса важнее великого Арабаниса? Уж не хотите ли вы сказать, что…

Но Арабанис вновь его как будто не услышал и продолжил: дескать, мэтрэгунцы видели, как обгорелый ходит по платформам, появляется в их комнатах, роется во дворах и погребах Прими, а к некоторым он во сне обращался на языках, которых в Альрауне никто не знал.

– Ложь! – воскликнул Сарбан и вскочил из-за стола.

Холод испугался и отступил в угол.

– Садись, – попросил Арабанис. – Что ты собрался предпринять?

– Еще не знаю.

– Решай быстрее, Сарбан. Времени нет – у тебя же было полгода, чтобы подыскать Игнацу место в Прими, а то и где-то еще в Альрауне, верно? Совет старейшин тебя понял, мы же все знаем, как сильно нам нужен новый святой, но и ты пойми, что хотя Забвение – семя всей нашей истории на Ступне Тапала, зернышко, которое мы сажаем время от времени, чтобы продвинуться дальше, растет история тяжело и болезненно, ибо еще звучат голоса тех, кто помнит, что вышло в прошлый раз, когда чужак вошел в Мандрагору под видом святого… Еще есть мэтрэгунцы, которые думают о не'Мире, и ладно бы эти мэтрэгунцы сидели у себя дома, хорошо бы они торговали в своих лавках или прятались по углам, во дворах, затененных платформами, это было бы недурно; однако, Сарбан, они в Совете старейшин, и это вносит раздор, как Непроизносимое разделило Исконных. Сделай что-нибудь! Что ты творишь? Что ты задумал?

– Кое-что, – признался Сарбан.

Между ними вновь воцарилось молчание, ибо Сарбан не знал, стоит ли рассказывать старцу Арабанису о рукописи, найденной под деревянным полом, примерно в том месте, где стоял его стул, – о последних страницах бывшего священника, спрятанных так тщательно, где безумец написал о святом без лица, одновременно мужчине и женщине, который войдет в город и посрамит не'Мир.

– Да? О чем речь? – спросил Арабанис.

Сарбан вздохнул и отвернулся, его взгляд пронзил то самое место, где старый священник, безумный, повешенный, поместил свои последние видения.

– Ни о чем, – сказал Сарбан.

Тень пробежала по лицу Арабаниса, как облако над старой и пустынной планетой.

– Я пришел к тебе сегодня как друг, – сказал старец, – как тот, кто знал твоих бабушку и дедушку, как тот, кто держал тебя на коленях и говорил, что однажды ты проживешь великую жизнь, хотя прочитал начертанное на твоих веках, веках пятилетнего постреленка, предзнаменование всех тягот, которые на тебя навалятся; они все там были, ждали нужного момента. Как друг пришел я, чтобы тебя предупредить, потому что остальные тебе не друзья. У тебя нет времени, Сарбан! Поспеши, если желаешь Игнацу добра.

Арабанис поднялся, опираясь на посох, ударив им прямиком по тому месту, где под полом была пустота, и вышел. Хороший холод выбрался из угла и уселся на место старца, уставился Сарбану в глаза. Но потом, увидев печаль во взоре священника, хороший холод встал и заключил его в объятия.

На следующий день – то была душная суббота, когда даже мухи едва шевелились от жары – случилось лишь два события, о которых стоит рассказать.

Первое было утром, когда Лили открыла окно, чтобы проветрить комнату. Ей показалось, что кто-то крадется мимо кустов возле ворот. Она протерла сонные глаза и высунула голову наружу. Куст вздрогнул, замер. Улица была пустынна тем ленивым утром, солнце как будто спешило забраться повыше и побыстрей, и только снизу, откуда-то из кладовых или кухни, доносились приглушенные голоса. Лили села на кровать. Посмотрела на небо через открытое окно, затем ринулась к подоконнику, внезапно и решительно. Подскочила к нему, одним рывком распахнула занавески и опять высунула голову. Никого. Услышала звон колокольчика в кухне и подумала, что пора переодеться.

Она спустилась и влилась в толпу служанок, суетившихся вокруг тетушки Валерии, не знавшей, ради чего звонить в колокольчик в первую очередь: чтобы выгнали мух или чтобы молодежь угомонилась.

(Остальная часть дня не имела значения для Лили и ее истории, а про тех, для кого имела, сейчас рассказ не идет – их черед еще не настал.)

Однако вечером опять приключилось нечто странное. Они только что поужинали, и Томас Бунте устроился в мягком кресле, чтобы покурить трубку, а Лили притворялась, будто читает; глаза ее блуждали по буквам и строкам, пальцы оставляли на страницах влажные следы, но думала она про Игнаца. И тут отец и дочь услышали крик – кричала срывающимся голосом тетушка Валерия, по коридорам разлеталось эхо падающих кастрюль. Оба вскочили и побежали на кухню, где увидели старуху, потную и раскрасневшуюся, растрепанную.

– Ой-ой, как же я испугалась, ой… – причитала она, теребя в руках фартук.

– Что такое, тетушка Валерия? – спросил Томас. – Что случилось?

Грязная кастрюля валялась на полу, посреди разлившейся подливы. Томас присмотрелся к лицу женщины и повернулся к Лили.

– Уходи! Ступай в свою комнату!

Сперва она не двинулась с места, но стоило Томасу бросить суровый взгляд на одну из служанок, как Лили схватили за правую руку и потащили прочь из кухни. В коридоре, однако, обе остановились, чтобы подслушать, но мало что расслышали. Тетушка Валерия все плакала и причитала, вздыхала и плевала себе на грудь, торопливо молясь святым владыкам из Сасарама, а Томас Бунте в недоумении слушал. Старуха говорила что-то о табурете возле плиты и о крысе (девушки в коридоре захихикали), но крысе здоровенной, одетой по-человечески, «совсем как вы» (девушки переглянулись), но это же невозможно, это бессмысленно…

Тетушка Валерия успокоилась, и речи ее сделались понятнее.

– Я вам говорю, он вон там сидел и курил трубку.

– Я не чувствую запаха дыма, тетушка Валерия, а вы?

– Тоже не чувствую, хозяин, но растопчи меня Тапал, если я вру!

– Ладно, продолжайте.

– И еще разок усами взмахнул.

– Усами?

– Ну я же вам сказала, это была крыса… этакий пасюк…

– Тетушка Валерия!

– …ростом с вас и одетый. Он достал из кармана часы на цепочке и посмотрел на них, а больше ничего сделать не успел, потому что я закричала, и перед глазами у меня все потемнело.

– Пасюк?

– Да, господин Томас.

– Ростом с человека? Одетый?

– Все так, растопчи меня великий Тапал…

– Тетушка Валерия?

– Да, хозяин?

– С вами все хорошо?

– Худо мне, я так испугалась…

– Ступайте-ка передохнуть.

– А с этим как быть?

– Пусть кто-нибудь вместо вас приберется.

– Но, хозяин…

– Хватит! Да, покончим с этим. Чтоб я больше не слышал о крысах в моем доме!

– Но, господин Томас, я просто рассказала о том, что…

– Я понял, тетушка Валерия, но вынужден приказать, чтобы вы больше об этом не говорили. Ясно как день, что вам нужен отдых, и я не позволю, чтобы Лили оказалась под влиянием подобных бредней…

– Бредней?

– Да, бредней! – рявкнул Томас Бунте. – И хватит перебивать! Иди проспись! А завтра после службы будешь весь день лежать в постели.

– Но как же я…

– Мы друг друга поняли? – перебил мужчина.

Тетушка Валерия тяжело вздохнула и опять вздрогнула всем телом.

– Да, хозяин, поняли.

– Славно, – сказал Томас и вышел в коридор.

Там он различил шаги и понял, что Лили подслушивала. Вздохнул и удалился в свой кабинет, где закурил другую трубку, короткую и белую, и стал пускать дым, глядя в окно из кресла. Луна была почти полная, от нее откололся лишь краешек, как будто от тарелки, которую тетушка Валерия уронила когда-то, в молодые годы.

– Пасюк… – прошептал Томас Бунте. – Одетый и с трубкой… с часами… что за… – и он опять вздохнул.

Он много думал о тетушке Валерии, говоря себе, что ее время, похоже, вышло и совсем скоро от старческого слабоумия разум этой женщины размякнет, как печеное яблоко, а это значит, что ее придется заменить. Но кто способен заменить тетушку Валерию? Кто с ней сравнится? Тетушка Валерия вырастила его самого и двух его дочерей, многое пережила в этом доме, многое повидала на своем веку. Старуха знала больше кого бы то ни было о нем и о хозяйстве, которое он вел сам, как считал нужным, и Томас прекрасно понимал, что некоторые вещи должны остаться в этих стенах. Со служанками было легко, они были просто дурочками, подобранными в Инфими и окрестных деревнях, работали на него весь день, а спали у себя дома, в грязных кроватях, кишащих личинками; бросали «коготь» в ладони отцов, чьи носы распухли от дешевой выпивки, да и все. А вот тетушка Валерия была незаменима. Томас знал, что однажды это случится: она тоже сломается, полетят пружины, сотрутся зубчатые колесики, игрушечная баба начнет вертеться без толку на месте, и… и все. Но чтобы вот так? Чтобы одетый по-людски пасюк попыхивал трубкой на кухне?..

Томас докурил и поднялся по лестнице в спальню дочери. Нашел ее в постели, в ночной сорочке, с закрытыми глазами и одеялом, натянутым до подбородка. Он знал, что она не спит. Подошел, сбросил туфли и забрался под одеяло рядом с нею. Лили повернулась на бок, спиной к отцу, а Томас ее обнял и спросил:

– Боишься?

– Чего? – ответила Лили.

– Я знаю, ты подслушивала.

Юница промолчала. Она дышала медленно, однако Томас чувствовал под ночной сорочкой, как ее сердце колотится все быстрее.

– Но я не боюсь, – проговорила она наконец.

– И не надо. В словах тетушки Валерии нет ни слова правды.

– Так она сошла с ума?

– Нет, не сошла с ума. Просто состарилась.

– Она умрет?

Томас поколебался, затем ответил:

– Да. Однажды.

– Но не сейчас?

– Нет, не сейчас. Спи.

Лили попыталась отодвинуться на край кровати, высвободиться из хватки отца, но мужчина притянул ее ближе, шепча:

– Тс-с, не бойся.

Лили больше ничего не сказала, но не от страха, а от отвращения, и не попросила его уйти, а притворилась спящей. Через окно ей было видно звезды. Лили выбрала одну и стала ждать, когда та упадет. Ждала долго, звезда все не падала, и в конце концов Лили заснула. Проснувшись на рассвете, она понятия не имела, осталась ли звезда на прежнем месте – далеко, скрытая под покровом небесной лазури, – или рухнула где-то на Ступне Тапала.

Ночью было тяжелее всего. В холодной тьме комнаты дневные размышления Сарбана оживали. Луна равнодушно проливала свет, озарявший то одно, то другое, а пустоту священник заполнял своими мыслями, изгоняя тени и мрак. В углу он поместил кроватку Бога, короткую и узенькую, под стать отроку, и лишь буйный, непослушный чуб выглядывал из-под одеяла. Слышно было, как Бог посапывает, вероятно, видя во сне мир, в котором Сарбану не пришлось бы наполнять тени смыслом. Возле кровати – грязные башмаки, вечно в пыли биварских проулков (ибо тьму снаружи Сарбан наполнил Биварой, тем городом, где было Всё, пока не нагрянуло Ничто, а не городом мэтрэгунцев, где всепожирающее Ничто восторжествовало); под одеялом Бога, внутри его плоти Сарбан заподозрил проблески подростковых страстей, словно маленькие бутоны болезни, ночные тоскливые мечтания о какой-нибудь юной горожанке, и священник опечалился, ибо знал, что не сумел спасти Бога от смерти, но успокоил себя тем, что хоть от любви его спас. Он моргнул разок, и Бог – весь целиком – канул в небытие.

Слева от Сарбана, на пустой половине кровати, вновь обосновался холод. Сарбан гнал его ночь за ночью, обнимая подушки, одеяла и простыни, и наполнял весь мрак Варой. Холодный воздух клубился и струился, очерчивая женские формы, и там, где раньше не было ничего, под одеялом проступала пышная грудь Вары. Ее живот ждал его, словно непаханое поле, и казалось, что Бога она не рожала, таким зеленым, полным силы и страсти было это поле, и Сарбан ощутил, как в нем скапливаются проклятия и злость, собираются в семени и бурлят без намека на избавление. На распущенных волосах Вары, подстриженных по игривой биварской моде, в равнодушном лунном свете поблескивали искорки, и Сарбану захотелось спрятать эти волосы, поэтому он склонил лицо туда, где под одеялом сочилось теплой влагой лоно, и стал его целовать, лизать. Тихо, чтобы не разбудить Бога, причмокивал, смачивая пересохший язык. Вара не стонала – она никогда не стонала, плотская любовь была для нее таинством, которое разворачивалось за пределами мира, далеко от соприкасающихся тел, и Сарбан так ни разу и не сумел проникнуть в ту даль, где Вара кричала от наслаждения.

Сарбан опустил руку и стал трогать себя – но он был не один, не сам по себе, между ними пребывал холод, и мужчина понимал, что все впустую, холод никогда не уйдет. Вара стала его ласкать, он почувствовал, и она ему сказала – без слов, – что это пустяки, она знает, кто он, какой он и чего от него ждать, и взяла его в рот. Пока жена высасывала жизнь из его чрева, Сарбан думал, что, возможно, Вара не была Варой и, наверное, ему не дожить до утра, а потом он взорвался и ощутил свое замерзшее семя под неумолимым взглядом холода, будто тяжелый снег на собственном животе. Иногда он засыпал, а когда открывал глаза в полусне, то видел всю комнату – случалось, весь Мир – под толстым слоем снега из семени, и по всей Ступне Тапала смердело тухлятиной, и священник знал, что на самом деле Мир и должен так смердеть, а не благоухать весенними цветами, не источать осенний аромат созревающих плодов, нет, он должен вонять тухлятиной, словно душа, увязшая в одряхлевшем теле, как в болоте. Он знал, что стоит моргнуть, и Вара – вся, какая есть – канет в небытие.

Потом он обычно вставал и одевался. Слышал, как позади на его месте в кровати потягивается холод. Воображал, как плохой холод говорит, что согреет для него постель, и издевательски хохочет, а в это же самое время хороший холод открывает дверь и грустно смотрит на него. Священник шел по коридорам, самому себе казался дурным знамением, останавливался у стола, за которым, как он предполагал, старый безумный отче трудился над своими рукописями о безликом святом, бывшем мужчиной и женщиной одновременно. Его это не тревожило – безумие на Ступне Тапала было достойным оружием. Сарбан выходил из дома и отправлялся в сад, всегда одним и тем же маршрутом, ступая след в след; он шел к Игнацу и, останавливаясь возле его оранжереи, прижимался лицом и ладонями к стеклу, пытался заглянуть в окно, а изнутри кто-то смотрел на него. Тут священника захлестывало отвращение, и он проклинал того, кто продумал его жизнь от первой до последней буквы.

Пока еще была ночь, он выходил на улицу и шел к Марисе, нежной Марисе, всеобщей и ничьей. Марису Сарбан изучил сверху донизу, заметив ее чуть больше года назад с платформы как-то ночью, когда выслеживал Ничто. Это случилось в Инфими, и священник во время своих лихорадочных поисков даже не понял, как перешел из Прими в Медии, из Медии в Инфими, но внезапно его окутал дерзкий аромат духов, и он замер. Это случилось над зданием, которое будто слепили из нескольких других; слабый свет струился из-за тряпки, закрывавшей окно на верхнем этаже, всего в нескольких локтях ниже платформы. Что-то вынудило Сарбана задержаться; священник сел и стал наблюдать за тем, как двигались тени в комнате. Вскоре раздались первые стоны, и он все понял, но не ушел. Попытался отделить женский голос от мужского, но проще было бы силой мысли вытащить рубин из навозной кучи. Мужчина по ту сторону драной занавески спешил и кончил быстро. Со своей платформы Сарбан отчетливо слышал, как «клыки» падают в ночной горшок; потом мужчина устало и пошло рассмеялся, хлопнула дверь, а священник все медлил и не уходил.

Несколько мгновений спустя чья-то рука отдернула занавеску, и появилась невысокая хрупкая брюнетка с маленькой грудью; внизу у нее все было острижено, дабы уберечь самое ценное от лобковых вшей. Тощая девица перегнулась через подоконник и выжала какие-то тряпки: пот и прочие ночные соки закапали в переулок внизу. Она встряхнула ткань и повесила на гвоздики, вбитые под окном, а потом подняла голову и увидела Сарбана.

Сарбан моргнул. Мариса, уж какая была, никуда не делась.

С той поры она его всегда принимала, когда бы ему это ни понадобилось, в холодные ночи поисков Ничто. Ей вряд ли было больше двадцати – Сарбан не спрашивал, Мариса не знала, – и поначалу она впускала его как священника, одетая в простую ночную сорочку или бесстыдно обнаженная, а Сарбана устраивал такой расклад. Чтобы у двери внизу его не узнали, Сарбан всегда входил через окно; прыгал с платформы на крышу, а потом спускался на подоконник, и всегда ждал этого момента с нетерпением, поскольку вновь чувствовал себя молодым.

Когда он впервые вошел в комнату девушки, Мариса повела с ним себя естественно, будто с родственником, и Сарбан не устыдился ее наготы, а она не извинилась, когда взяла ночной горшок и выловила «клыки», которые с отвращением швырнул туда предыдущий клиент. Она положила монеты на небольшую горячую печку в углу, чтобы они там высохли над углями. Запахло кислым. Мариса бесстыдно села на горшок и выпустила мощную струю с приглушенным влажным рокотом.

– Чтобы не забеременеть, – пояснила она, и это были первые слова, обращенные к гостю.

Сарбан промолчал. Шлюха жестом предложила ему лечь на кровать. Простыни были влажными, но Сарбан лег. Он не был с женщиной уже много лет, и похоть в нем едва тлела. Мариса подошла к зеркалу и начала прихорашиваться. Игра света и тени украшала ее костлявое тело; у нее был крепкий зад, а на левой ягодице виднелся синяк – как будто глаз с желтой радужкой смотрел на Сарбана. Плечи опускались и поднимались, пока шлюха покрывала щеки свинцовой пылью, и ее лицо делалось бледным, как у покойницы.

– Тут бывают и медики, знаешь ли, и просят меня обойтись без пудры, дескать, она их слепит, да и проблемы потом будут с женами. Но я знаю, что им нравится, поэтому ничего не меняю, – сказала Мариса и улыбнулась ему через плечо.

Сарбан молчал.

Мариса прополоскала зубы уксусом, а потом остаток смешала в пробке с кошачьей перхотью и намазала верхнюю губу – наверное, решил Сарбан, чтобы волосы не росли. Она оделась, но оставила грудь обнаженной. Сильно накрасила соски алой помадой и нарисовала несколько лиловых вен – грудь теперь выглядела так, словно к ней никто никогда не прикасался, и создавалась иллюзия, что она вот-вот лопнет, и лишь алые соски, как крепкие пробки, не дают ей взорваться. Несколько капель белладонны в глаза – и взгляд запылал. Мариса преобразилась, и Сарбан тоже менялся внутри, что пугало его самого.

– Как я выгляжу? – прекрасная Мариса повернулась к нему, и впервые за вечер в ней не было ничего от Вары.

Сарбан обрел дар речи и сказал, что хорошо, просто отлично.

И тут в комнату вихрем ворвалась другая девушка, блондинка, куда полнее, ее великолепный обнаженный бюст колыхался над корсажем, а соски светились, как фонарики в полночь.

– А-а, – растерялась беляночка, – я не знала, что у тебя кто-то есть… Он пришел! Сидит внизу и пьет.

Только это она и сказала, а потом протянула Марисе глиняный горшок с красной жидкостью, в которой уныло плавала маленькая губка. Блондинка вышла, а Мариса, чьи очи от белладонны казались неимоверно глубокими, повернулась к Сарбану и проговорила, глядя куда-то мимо:

– Сейчас тебе придется уйти, потому что вот-вот появится мой клиент. Но пообещай, что вернешься! Приходи завтра опять! Обещай!

Сарбан пообещал, что обязательно придет.

– Завтра? – спросила Мариса.

– Завтра, – подтвердил священник.

– А теперь ступай.

И Сарбан вышел как раз в тот момент, когда Мариса окунула губку в куриную кровь. Обернувшись с подоконника, Сарбан увидел, как ослепленная белладонной девушка засовывает окровавленную штуковину между нижними губами.

Священник осторожно забрался на крышу, но не ушел. Он посмотрел вдаль, через стену, которая сохраняла целостность Альрауны, на дальние уголки Ступни Тапала. Внизу открылась и закрылась дверь, раздались тяжелые шаги; чье-то массивное тело растянулось на скрипучей кровати, и Мариса, предположительно, его оседлала. Девушка начала стонать, и сквозь вопли притворного удовольствия слышалось мерзкое дыхание крупного зверя. Длилось все это недолго; в конце концов стало тихо, а затем раздался мужской голос – он был тоньше, чем ожидал Сарбан.

– Встань, я хочу тебя увидеть!

Закрыв глаза, Сарбан представил себе, как Мариса стоит над распростершимся зверем, демонстрируя окровавленное лоно.

– Да-а, – проговорил мужчина, и кровать снова заскрипела.

Сарбан ушел. Позже тем же утром Сарбан представил себе Вару: грудь обнажена, красные соски подобны маякам, призывающим мореходов и заливающим все вокруг молочным светом, по пурпурным венам течет, пульсируя, чужая кровь. Он заснул, а потом проснулся и с удивлением понял, что Мариса рядом – дремлет в его мыслях. Приходи завтра, попросила она, а Сарбан пообещал. И сдержал слово.

Однако теперь, когда слова Арабаниса все еще звучали в ушах, Сарбан не мог заснуть. Этой ночью первым девицам предстояло погрузиться в вечный сон, но священник об этом ничего не знал, как и о крысолюдах, что собирались в погребах и окутанных тьмой переулках, как и о шепотах из-под подушек, что стали громче; он не мог знать, что Великая Лярва ворочается во сне где-то по другую сторону Мира.

Неустанно лавируя в переулках Прими и минуя ворота городских округов в поисках Ничто, священник думал о Марисе. В Медии он нашел вход на платформы, где на ступеньках часто дремал в свое удовольствие черный кот, лениво поглядывая сквозь приоткрытые веки. Поднялся и направился к беленым домам по ту сторону улиц, где мадамы содержали девочек, мальчиков и детей постарше в высоких зданиях с фальшивыми первыми этажами: там в задрипанных кабаках предлагали дешевую жратву и дорогую, но хрупкую живую плоть.

Мариса сидела в своей комнате, разодетая в пух и прах, надушенная.

– Никого не жду, – сообщила она. – Просто сижу, вдруг Мадама придет.

Сарбан кивнул, удовлетворенный, поскольку в ту ночь он хотел, чтобы Мариса принадлежала ему одному. Моргнул – Мариса никуда не делась. В комнате было тепло, холод не преследовал его. Мариса вытащила кожаный мешочек из декольте и высыпала на стол монеты: всего два «клыка». Сарбан посмотрел на них и нахмурился.

– Это не то, что ты думаешь, – сказала Мариса. – Он хотел заплатить как положено, однако я сделала скидку.

Сарбан понял.

– Откуда он был? – спросил священник, и лицо Марисы просветлело.

– Из Салины-Верде! Это где-то…

– Я знаю где, – перебил Сарбан. – Но тебе же нужны деньги.

– Ты прав, Сарбан, но это мне тоже нужно.

– А если Мадама узнает, что ты берешь с мужчин меньше, когда они рассказывают тебе о своих родных городах, – что, по-твоему, случится?

– Не узнает; я кое-что скопила.

Мариса подошла к двери и заперла ее.

– Хочешь, чтобы я переоделась?

Сарбан покачал головой.

– Хочешь, чтобы я умылась?