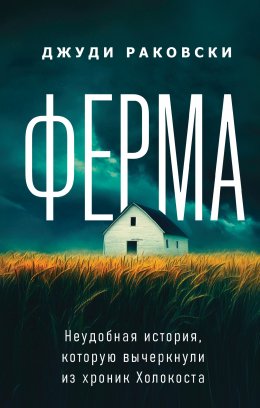

Читать онлайн Ферма. Неудобная история, которую вычеркнули из хроник Холокоста

Judy Rakowsky

JEWS IN THE GARDEN

A Holocaust Survivor, an Investigative Reporter, and a Family’s Quest for Answers in Poland

This edition is published by arrangement with WAXMAN LITERARY AGENCY and The Van Lear Agency LLC

Copyright © 2023 by Judy Rakowsky

© Новикова Т.О., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление, ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Пролог. Хена в убежище

Загоржице, Польша, 1944 год

Той дождливой майской ночью на дороге раздались тяжелые шаги. Между только что вспаханными полями двигалась зловещая человеческая масса.

Восемнадцать месяцев, проведенных в убежище, обострили слух Хены Роженки. Она привыкла настороженно прислушиваться. Опасность исходила и от немцев, и от тех, кто мог предать ее и ее семью. Ферма располагалась на холме в Центральной Польше, и оттуда было легче заметить приближение опасности. Убежище находилось в нескольких километрах от фермы и безмерно далеко от дома и лавки, где Хена провела большую часть жизни в окружении любящих родственников. Но кем были эти мужчины, шагающие с автоматами на плечах? Почему они направляются прямо к ферме, словно это и есть их цель?

Напряженность Хены росла по мере приближения вооруженных людей к дому. Там оставались ее родители, сестры и брат. Война шла к концу, освобождения ожидали со дня на день, и они осмелились немного передохнуть от весенней сырости в доме.

Темная масса приблизилась к дому. От страха и беспомощности Хену замутило. Она не могла предупредить близких, не выдав себя. Она могла лишь украдкой следить за происходящим из своего укрытия. Той ночью у нее были тысячи причин не идти с родными в дом. В конце концов, ей было всего шестнадцать, а с сентября 1942 года она проводила в кругу семьи абсолютно все свое время. Ей так хотелось побыть одной. Сверстников в школе она в последний раз видела, когда ей было одиннадцать.

Родители постоянно твердили, как им повезло. Пан Радзишевский оказался добрым человеком. Когда-то он делал покупки в их магазине, а потом спас от облавы. Иначе их вместе со всеми евреями Казимежи-Вельки погрузили бы в вагоны и отправили в концлагерь.

Эта ферма находилась так далеко от всего, что жестокость не казалась реальной, но отважный защитник рассказывал им, что происходило в стране. Немцы отправили около двухсот евреев в Бельжец, где находился ближайший лагерь смерти. С тех пор никто о них не слышал. Вторая облава прошла вскоре после этого. Осенью и зимой 1943 года нацисты рыскали по окрестностям, убивали всех встреченных евреев и запугивали местных жителей. Пан Радзишевский говорил, что нацисты грозят сжигать деревни, если обнаружат, что там прячутся евреи. Роженеки следили за облавами из своего убежища и мечтали стать невидимками.

Здесь они провели уже две зимы. За это время исчезла дочь-подросток фермера – ее вместе со множеством поляков отправили на принудительные работы в Германию1. Но недавно все воспряли духом. Пан Радзишевский пришел из города и сообщил, что приближается Красная армия. Страдания скоро закончатся.

Надежда сделала родителей более легкомысленными. В безлунные ночи они выбирались из своих тесных убежищ, чтобы подышать воздухом и немного размять ноги – ведь все время им приходилось, скорчившись, сидеть в тесных землянках. Они даже осмелились мечтать о нормальной жизни, когда можно будет снова торговать в своей лавке, а Хена сможет снова увидеть своих одноклассников.

Она снова выглянула из убежища. Приближавшиеся вооруженные люди не были похожи ни на русских, ни на немцев. Но почему они занимают позиции вокруг главного дома?

Темные фигуры столпились у двери. В холодном влажном воздухе разносились приглушенные голоса.

А потом раздались звуки, которые Хена запомнила на всю жизнь. Позвякивание металла – оружие на изготовку. Громовой стук в дверь эхом разнесся по двору.

– Сдавайтесь, евреи! – кричали по-польски. – Мы знаем, что здесь прячутся евреи! Выходите!

Хена не верила собственным глазам. Сколько раз она представляла налет штурмовиков: большие черные машины, выскакивающие солдаты, окруженный дом, чтобы никто не мог бежать… Теперь эти страшные фантазии стали реальностью.

На крыльцо вышел бледный пан Радзишевский. В тусклом свете Хена видела, что на руках он держит маленького ребенка. Вооруженные люди ворвались в дом. Они орали, избивали фермера прикладами ружей. Пан Радзишевский скорчился, защищая малыша и не думая о себе.

– Мы знаем, что ты прячешь евреев! Выдай евреев! Где они?

– О чем вы говорите? – возмутился пан Радзишевский.

Ребенок заплакал.

– Что вы здесь делаете? – крикнул пан Радзишевский. – Кто вы такие?

Вооруженные люди рыскали по дому, били посуду, растаскивали имущество из шкафов. Шум и крики далеко разносились по тихим полям. Их слышали и на окрестных фермах. Хена не слышала ни немецкой, ни русской речи. Только польскую.

Огромная старая вишня, росшая перед домом, была покрыта влажными цветами. Дерево только что сбросило с себя зимнюю спячку. Появились крупные бутоны, которые раскрылись, выпустив белые лепестки, очень оживлявшие военный пейзаж. Хена могла бы спрятаться под ней. Может быть, эти люди не найдут ее семью. Может быть, они не заглянут за печь и не поднимутся на чердак, где Роженеки прятались во время неожиданных визитов – например, когда соседская дочка приходила поиграть.

В доме раздавался грохот опрокидываемой мебели. Пана Радзишевского осыпали оскорблениями и угрозами. И вдруг раздались пронзительные крики. Сердце Хены упало. Они нашли их убежище. Они нашли ее семью.

– Мы их нашли! – заорал кто-то.

Приглушенные звуки в доме стали резкими и четкими, и Хена поняла почему. Окна на чердаке распахнулись. Вооруженные люди в доме кричали тем, что остались на улице.

Хена увидела свою сестру Франю. Франя была на пять лет старше Хены и взяла на себя роль ее учителя и защитника. Она появилась в окне, лицо ее было искажено ужасом. Хена увидела сестру в полный рост. Вооруженный человек расхохотался и вытолкнул ее из окна. Маленькое тело полетело вниз. Пули полетели вверх. Тело Франи приземлилось с глухим стуком.

Едкий дым достиг убежища Хены. Злобные вооруженные люди хохотали и орали. У них появилась новая жертва, сестра Хены, Фримет. Неужели снова придется это видеть? Кошмар повторился. Хена замерла от ужаса, увидев в окне искаженное страхом лицо матери. Ее заставили смотреть на трупы дочерей под окном. Ите было за пятьдесят. Она столько дней и ночей успокаивала всех, когда они сидели, не двигаясь, в сырых землянках. Сейчас она двигалась очень неловко. Садисты подгоняли ее дулами ружей. Толчок. Крик Иты заглушили автоматные очереди.

Хена смотрела, как дула ружей и автоматов нацеливаются вверх и одного за другим убивают ее родных. Она не могла поверить, что ее мать и сестры, которые всего несколько минут назад со страхом обнимали друг друга, уже мертвы.

Брат и отец беспомощно смотрели на происходящее – их крепко держали нападавшие. И снова раздались жуткие звуки. Сначала из окна вылетел брат, за ним отец. Тела их прошили автоматные очереди, а потом они рухнули на остальных.

Вооруженные люди хохотали и орали от радости. Смертельная жестокость помутила их разум. Они поздравляли друг друга с удачной охотой на «жидов».

Они не пытались действовать тайно. Они похвалялись проведенной казнью. Крики и автоматные очереди эхом отдавались по двору. Никто в деревне не открыл дверей и не выглянул. Ни немцы. Ни польская полиция.

Прошло несколько часов после резни. Хена не двигалась. Вооруженные люди давно ушли, но она слышала, как они предупреждали фермера, чтобы тот не вздумал присвоить себе имущество евреев. Они еще вернутся.

Как скоро?

Тяжелые шаги давно стихли, а Хена все еще не могла пошевелиться. Она осталась одна в этом мире. Где ей укрыться? Спрашивать совета у пана Радзишевского она боялась. Что, если те люди узнали, что она жива, и стали его пытать?

Вишневое дерево стало погребальным для ее семьи. Но местонахождение останков Роженеков не осталось тайной. Само дерево отказывалось скрывать преступление. Каждую весну оно расцветало, потом цветы сменялись маленькими, твердыми зелеными плодами. Они дарили надежду. Но плоды эти никогда не становились яркими оранжево-красными польскими вишнями. Они не становились гордостью Польши и никогда не зрели. Они чернели и гнили, не давая жителям деревни забыть о тех, кто лежал у подножия этого дерева.

Со временем жители деревни обратили внимание на это дерево. Слухи о нем разнеслись на мили вокруг. Под вишней были похоронены убитые евреи, Роженеки из Казимежи. Неужели оно проклято?

Ходили слухи и о том, что кому-то удалось избежать страшной судьбы всей семьи. Выжила Хена. Только ей удалось уйти живой.

Часть первая

Глава 1. Потерян и найден

Лима, Огайо, 1966 год

Поппи сидел во главе длинного стола в загородном клубе Лост-Крик. Все его родственники в блестящих платьях и строгих костюмах собрались на его восьмидесятилетие.

Бен Раковски, мой любимый дед, женился на Дженни Стокфиш в Варшаве еще до того, как мир узнал о возможности мировой войны. Семья его жила в деревне близ Кракова. Из восьми детей в живых остались только трое, и все они перебрались в Штаты. В тот вечер светло-голубые глаза Поппи сияли под густыми бровями. Широкие скулы и густые брови были фамильной чертой Раковских, и их можно было заметить на лицах его братьев и племянников, собравшихся за столом. Среди гостей был и единственный сын Бена, мой отец Руди.

Путь Поппи к этому юбилею начался на другом континенте, когда его собственной страны вообще не существовало. Бен покинул дом в двадцать лет – его отправила мать, чтобы сына не призвали в армию. В те годы Польша была разделена между Россией, Австрией и Германией. Евреи предпочитали, чтобы их сыновья эмигрировали, чем рисковали собственными жизнями в русской армии. Семейные предания гласили, что Бен участвовал в заговоре против царя Николая II, и это было еще одной причиной, чтобы покинуть страну во времена еврейских погромов и предвоенной напряженности.

Бену удалось ускользнуть от царской охранки – вместе с группой польских евреев он отправился в Соединенные Штаты. 11 сентября 1913 года он высадился в Галвестоне, штат Техас. Его прибытие было зафиксировано в судовых документах судна «Бреслау». Ему было двадцать семь лет. В Варшаве у него остались жена, Дженни, и маленькая дочь, Хелен. На болотах Техаса иммигранты из группы Бена стали жертвами малярии. Спонсор переезда отправил их поездом в клинику Майо. Нам всегда рассказывали, что Бен оказался единственным из всей группы, кому хватило сил сойти с поезда. После лечения Бенджамин Раковски (теперь его фамилия оканчивалась на «и» благодаря росчерку ручки иммиграционного чиновника) из Миннесоты направился на восток. Он остановился в маленьком городке в северо-западной части Огайо. В годы нефтяного бума город процветал, но потом в Техасе были открыты более грандиозные залежи. Бен стал шить костюмы для студентов колледжа. Он поселился в городе Лима, штат Огайо. Почему именно здесь? Его поразил теплый прием: президент банка придержал дверь для него, бедного иммигранта из Польши.

Через шесть лет после мировой войны к нему приехали Дженни и Хелен. Они покинули страну, которая вновь стала самостоятельной Польшей. Никто из родственников поехать с ними не решился.

После того как в 1939 году Польшу поделили между собой Германия и Советский Союз, Поппи писал письма родственникам в Европе, но ответов не получал. Наконец в 1946 году пришла телеграмма. Ее прислал «неизвестный племянник», Самуэль Раковский, сын младшего брата Поппи, Йозефа. Красный Крест помог Сэму найти родственника по детали из старых писем к бабушке: в обратном адресе присутствовало слово «buckeye» (каштан), потому что в Огайо Бен создал компанию Buckeye State.

В телеграмме говорилось: «Из нашей семьи выжили только твоя сестра Лили, ее девятнадцатилетний сын, твой брат Йозеф (мой отец) и моя мать. С печалью сообщаю, что все остальные родственники были убиты и’мак шмо – будь проклято его имя! – Гитлером».

Бен обеспечил выжившим родственникам американские визы. Только тогда он узнал, что американцы, освободившие узников Маутхаузена, нашли его некогда крепкого и сильного брата в груде трупов. Он был еле жив и весил всего 40 килограммов. Его сын Израэль, брат Сэма, погиб в том же лагере за два месяца до освобождения. Жена его, Софья, сумела выжить в трех концлагерях и вместе с сестрой Минной пережила марш смерти из лагеря Гросс-Розен.

Йозеф и Софья приехали к Поппи и бабушке в Лиму, но бабушке было трудно принять иммигрантов, несмотря на все, что они перенесли. Она была человеком сложным, колючим. Джо не сразу освоился в Лиме – а ведь Поппи и бабушка приложили столько усилий, чтобы быть принятыми в этом обществе. Люди по ошибке принимали свояка за ее мужа. И она снова и снова чувствовала себя изгоем, еврейкой в маленьком белом христианском городке. Бабушка не пыталась скрывать своих чувств, постоянно делала новичкам замечания за столом и принимала их не слишком гостеприимно.

Ко времени праздника напряженность в отношениях осталась в далеком прошлом. Джо и Софья вскоре после приезда уехали из Лимы. Джо занялся жилым строительством в Кантоне, штат Огайо. И тогда семьи сблизились. На фотографии видно, что Бен все еще сохранил загар после ежегодного отпуска в Майами.

Мне в то время было всего семь лет, и все семейные неурядицы прошли мимо меня. Праздник запомнился мне мелочами – платье было колючим, а черные лаковые туфельки натирали ноги.

В тот вечер я почти не узнавала бабушку – свои пылающие абрикосовые волосы она уложила в элегантное облачко. Кремовое вечернее платье, норковый палантин. С родственниками она говорила на идише – и это делало их разговор секретным. По-английски они говорили с тем же акцентом, что и она: th у них звучало как t, а w – как v. И каждое предложение заканчивалось октавой выше, почти превращаясь в вопрос. Но я не отрывала глаз от Поппи. Его улыбка сияла, словно солнце. Я пыталась поймать его взгляд. Сияющий голубой океан должен быть направлен не на троих детей и шестерых других внуков, а только на меня! Он улыбнулся мне, и я тут же слезла со стула и проскользнула под подносом официантки, которая кричала что-то родственникам из Старого Света, словно они были глухими.

Возле Поппи я замерла. Я ждала, что он посадит меня на колени, как всегда делал, когда мы приезжали к нему. Тогда все мои поступки и слова вызывали у него добродушный смех. Но в тот вечер он оставил меня стоять рядом, под его теплой рукой. Моим соперником стал его брат Джо. Казалось, воспоминания унесли их в совершенно другой мир.

До пятого класса я не задумывалась, где родились и жили Поппи и бабушка. Учительница говорила, что в Америку люди приехали со всего света. Мы создали прекрасный плавильный котел, где все избавлялись от прежней идентичности во имя воплощения американской мечты. Учительница спросила, что мы знаем о странах происхождения своих семей. Одноклассники пожали плечами. Несколько белых детей, семьи которых жили в Америке на протяжении нескольких поколений, могли догадаться. Учительница сказала, что мальчик с фамилией Смит, наверное, происходит из Англии. Но он этого не знал.

Я подняла руку.

– Я польско-еврейского происхождения.

Учительница сказала, что это интересно, и я рассказала то малое, что знала о своих дедах-иммигрантах. То же самое я рассказала в машине, которая забирала нас из школы. Мама моего одноклассника, сидевшая за рулем, рассердилась и обвинила меня во лжи.

– Всем известно, что поляки – католики!

Я ничего не поняла. Зачем мне было о чем-то врать?

Я плохо представляла, почему у нас так мало родственников с папиной стороны. Мы знали, что Гитлер убил много евреев, в том числе и наших родственников. Финал был чисто американским. Поппи оказался настолько умен, что уехал из Европы до войны и обрел свободу в Соединенных Штатах. Никто не говорил о жизни тех, кто остался, и о том, как они погибли.

Через двадцать лет я приехала в Кантон, штат Огайо, и поставила на пасхальный стол коробочку макарунов. Конечно, мне было неловко ставить купленный подарок среди домашней выпечки. Я приехала в гости к тому самому «неизвестному племяннику». В Польше его звали Шмуль Раковский. После войны он с женой переехал в США и сменил фамилию на Рон – в переводе с идиша это означает «радость». Он изгнал из памяти мрачные воспоминания о разрушенной Европе и начал новую жизнь в новой стране. Меня встретила жена Сэма, Валла, настоящий профессионал в деле приготовления супа с клецками из мацы. Яркая еврейка с сапфировыми глазами спросила меня:

– Мама учила тебя готовить суп с клецками из мацы?

– Только из коробочки, – пробормотала я.

Я вспомнила, как нервничала мама, когда бабушка Раковски больше не могла готовить. Бабушка так тщательно следила за процессом приготовления пищи, что у мамы не хватало терпения. Мама изо всех сил старалась следовать ее рецептам и примеру. Но стоило бабушке появиться, как атмосфера в доме становилась напряженной. Она решительно шагала прямо на кухню, и начинался кошмар. Она склонялась над кастрюлей, не обращая внимания на пар, туманивший ее толстые очки. Артритными руками она вылавливала клецку из мацы. Поджав губы, откусывала маленький кусочек. Мы затаивали дыхание. А потом она, щелкнув языком, выносила свой вердикт. Мама отворачивалась, надежды ее истаивали, как третья порция клецок из мацы, которые она приготовила в тот день. Ситуация была безнадежной. Она могла бы приготовить миллиард идеальных клецок. Но для бабушки искреннее обращение мамы и ее старания воспитывать нас в принятой ею новой вере ничего не значили. Она так и не простила ей то, что она не была рождена еврейкой.

Но в доме Сэма и Валлы праздник не омрачался ничем. Здесь были мои дальние сестры, которых я очень мало знала, и все же мне было интересно, заметят ли они, что я похудела после недавнего развода. Никто об этом даже не заикнулся, равно как и о том, что в двадцать три года я уже успела развестись. Может быть, они оценивали меня, как бабушка, когда та была жива? Она бы непременно сказала: «Оно и к лучшему – ведь он не еврей». Оказалось, что дело не во мне. Валла, которая давно уже занималась еврейским просвещением, устроила долгий седер с песнями и историями и, конечно же, с домашней едой. Сэм сидел во главе стола. Акцентом и попытками всех растормошить он напомнил мне моего Поппи. А еще тем, что он попробовал пропустить несколько страниц службы. Я вежливо слушала, но с болью в душе понимала, что многого не знаю. В семье я была четвертым ребенком и с радостью променяла занятия в еврейской школе на уроки плавания. Когда прозвучала последняя песня вечера, я посмотрела на часы, с грустью размышляя о долгой дороге домой и о статье, которую нужно дописать. Но тут со своего кресла поднялся Сэм.

– Ребята, я хочу вам кое-что показать, – сказал он, вытаскивая проектор для слайдов. – Я покажу, откуда вы все произошли.

Он отодвинул комод с коллекцией израильского искусства и превратил стену гостиной в экран. Потом заправил в проектор слайды – их было так много, что я подумала, их хватит до утра. Проектор загудел, и на белой стене темной гостиной появились лица родственников, которых я никогда не видела, и совершенно незнакомые мне места.

– Это, – сказал Сэм, – Казимежа-Велька.

Он произнес это название с таким почтением, словно это был Париж, но в то же время очень по-земному, как Кливленд.

Настроение его мало соответствовало изображениям ветхих побеленных домиков на экране. Сэм рассказывал о первой поездке в Польшу после войны. Он поехал туда со своим сыном, Давидом. Давид вместе с женой, сестрой, зятем и моим братом Майком тоже внимательно смотрел слайды. На черно-белых снимках мы видели серые улицы, хорошо знакомые нам по выпускам новостей о жизни за «железным занавесом». Но Сэм видел нечто другое.

Он улыбался воспоминаниям о первом после войны возвращении в расположенный северо-восточнее Кракова городок, где жили несколько поколений нашей семьи. Он поверить не мог тому, как тепло его приняли. Они с Давидом бросили экскурсионную группу и неожиданно решили посетить родной город. В такси Сэм страшно нервничал и выискивал какие-то знакомые черты старого района. А потом его увидела бывшая соседка и даже вскрикнула от радости. Таксисту она сказала:

– В своем такси вы привезли князя этого города!

До того вечера Сэм на семейных праздниках вел себя очень тихо и почти не говорил. Он сидел с родственниками, говорившими на идише, и курил сигары. Он был очень похож на моего отца, только постройнее и потише. А папа сидел напротив, в спортивной куртке яркого персикового цвета, болтал с акцентом штата Огайо, и к губе его навечно прилипла сигарета «Лаки Страйк».

Папа и Сэм родились с разницей в один год – и в целый мир. У них были одинаковые серьезные карие глаза и густые брови. Они казались не двоюродными, а родными братьями. Сходство манер было тем более удивительно, что познакомились они, только когда сами стали отцами. Скептически поднятая бровь, быстрое подмигивание после шутки… Но до этого вечера они казались мне полной противоположностью друг друга.

Сэм был в полном восторге, он весь был там, в своем родном городе. Он постоянно вскакивал и подходил к экрану, восхищаясь снимками – особенно тем, на котором он стоял в синем блейзере и темных очках рядом с дорожным указателем с названием родного города. Сэм буквально сиял от гордости – можно было подумать, что он продает недвижимость или таймшеринг[1].

Я выросла в Лиме, штат Огайо. Здесь производили школьные автобусы, катафалки и танки. Вряд ли меня можно было считать патриотом родного города. Но, конечно же, здесь никто не заставлял нас носить желтые звезды и не отправлял на бойню.

Сэм показал нам фотографию 1929 года, и я увидела своего величественного прадеда Моше Давида Раковского и его суровую жену Перл Хилевич-Раковскую. Их сфотографировали на фоне семейной лесопилки – Моше Давид открыл семейное предприятие, когда переехал в родной город Перл, Казимежу-Вельку. У ног деда сидел, скрестив ноги, двухлетний Сэм в матросском костюмчике.

При виде фотографии бабушки голос Сэма дрогнул. Он стал рассказывать про ту ночь, когда его семья уходила в убежище. Бабушке было девяносто три года, но эта замечательная женщина была вполне здорова. И она не пошла вместе со всеми в далекое убежище. Принимать решение было мучительно. Им пришлось оставить ее, хотя все знали, что это означает.

Местные жители позже рассказали Сэму, что нацисты буквально наводнили город. Они рыскали по улицам. Через громкоговорители разносился приказ: всем евреям немедленно собраться на рыночной площади. Вооруженные нацисты прочесывали дома в поисках спрятавшихся евреев.

Голос Сэма дрогнул, и ему пришлось откашляться.

Перл слушаться не стала. Германские солдаты, напившиеся водки в ближайшей лавке, ворвались в ее дом и обнаружили там одну ее. Две семьи – восемь Раковских и Банахов – исчезли. Нацисты выволокли Перл на улицу. На глазах соседей они расстреляли ее из автоматов. Люди запомнили это надолго: убить Перл было нелегко. Она рухнула на землю, потрясая кулаком и проклиная своих мучителей.

Я вздрогнула. Снова включили свет, а я не могла пошевелиться. Я повела себя как плохая гостья – даже не предложила помочь помыть посуду. Я смотрела на свои каракули на салфетке: эти слова я не могла ни произнести, ни записать правильно. Пока Сэм рассказывал, я пыталась записывать имена, даты и названия мест, словно это были падающие звезды, которые могли исчезнуть, если я их не запишу. Трагическая кончина прабабушки наполнила меня гордостью и ужасом.

Энергия Сэма была невероятно заразительной – словно спящий проснулся.

Я уже успела поработать в двух газетах, писала о самых разных преступлениях – об организованной преступности, сексуальном насилии со стороны священников, коррумпированном судье, который смягчил приговор наркодилеру в обмен на «Мерседес». Но эти салфетки перевернули мою жизнь. Я целиком сосредоточилась на Сэме и поразительной неизвестной истории моей собственной семьи.

В середине 1980-х годов мир обратил, наконец, внимание на тех, кто пережил холокост. Я присутствовала на выступлении Эли Визеля, где он сказал: «Слушайте выживших». Я принялась донимать Сэма, пока он не согласился рассказать о пережитом в годы холокоста для воскресного журнала. Это было его первое в жизни интервью. Мы сидели за застеленным белой скатертью столом и говорили, говорили, говорили без конца. Я вернула его на страшный путь. Он вскрыл воспоминания, которые хотел запечатать навсегда. Все детали его рассказов и поразительное внимание к точности меня просто поражали. Он ничего не приукрасил.

Я забыла о том, что я – криминальный репортер. Я задавала вопросы тоненьким детским голосом – когда я расшифровывала записи, собственный голос меня поразил. А он отвечал спокойно и ровно: «Видишь ли, дорогая…» Потом я принялась донимать его, чтобы он заполнил пробелы и помог мне все понять. Он сопротивлялся. Каждый ответ начинался со слов: «Нет, нет…» Но со временем я поняла, что эти «нет» давали ему возможность собраться с мыслями. Мне постоянно хотелось узнать, как все выглядело, пахло, ощущалось. Но Сэм, по природе ли своей или по жизненному опыту, помнил действия, а не цвета.

В этих интервью он познакомил меня со всей семьей, которая осенью 1942 года два месяца пряталась в амбаре. Немцы выкуривали евреев из укрытий и казнили без промедления. Отец Сэма решил, что безопаснее будет перебраться в краковское гетто, в тридцати милях от их убежища. Его благородный друг, с которым они сдружились в годы службы в польской армии, помог добраться до гетто. Восемь Раковских и Банахов, одетых по-крестьянски, на конной повозке въехали в Краков и спрыгнули, немного не доехав до гетто. Но вещи свои забрать они не успели: возчик мгновенно погнал лошадей прочь.

– И в гетто мы пришли голые и босые, – вспоминал Сэм.

Почти пять месяцев Сэм провел в той части краковского гетто, где жили достаточно крепкие евреи – их отправляли на принудительные работы на местные фабрики. Сэм работал в ночную смену на металлообрабатывающем заводе. Его начальница, полька, приносила ему еду и молоко и помогала выполнить норму.

В марте 1943 года немцы уничтожили гетто – были убиты две тысячи евреев. Сэму пришлось хоронить останки людей, которых он хорошо знал.

Уцелевших отправили в концлагерь Плашов, построенный над еврейскими кладбищами. Садист-комендант Амон Гот славился тем, что мог стрелять по евреям прямо из окна собственного кабинета, если ему казалось, что они двигаются недостаточно быстро. Он застрелил еврея-повара, потому что поданный ему суп оказался слишком горячим1. Сэм рассказывал, как их заставляли таскать камни с одного конца поля на другой, а потом обратно. Это занятие было направлено исключительно на измождение заключенных, чтобы они быстрее умирали. Каждый шаг вызывал смертельный страх – заключенные знали, что в любой момент Гот может застрелить их просто ради «развлечения».

Плашов был местом страшным, но здесь было ощущение семьи. Однажды Сэма вместе с другими заключенными погнали к вагонам для скота. Заключенных евреев загнали в вагоны и куда-то повезли. Рядом с Сэмом не было ни родителей, ни братьев, ни тетушек, ни дядьев, ни кузенов. Поезд остановился в лесу, северо-восточнее Варшавы. Здесь находился лагерь Пёнки. Сэм не догадывался, что его ждет. «Когда включали душ, мы не знали, пойдет ли вода или ядовитый газ».

Позже он узнал, что в соседнем женском лагере находилась его мать, – женщины работали на том же военном заводе. Ей удалось сохранить в обуви фотографию Сэма и его младшего брата, Израэля. Несмотря на страшный риск, они с Сэмом ухитрялись передавать друг другу записки в снарядных гильзах.

Постепенно с востока стала наступать Красная армия, и военный завод оказался под угрозой. Немцы решили демонтировать завод и перенести его в Германию. Владелец убедил власти отправить евреев, работавших на заводе, вместе с оборудованием, чтобы можно было быстро открыться близ Берлина. Сэм оказался одним из ценных работников. Его снова погрузили в вагон для скота и отправили через всю Польшу. Наступление союзников привело к тому, что поезд остановился близ Ченстоховы. Немцы выгнали Сэма и других узников из вагонов, раздали им лопаты и велели копать противотанковые рвы. Немцы надеялись замедлить русское наступление по южным и центральным частям Польши.

Сэм с облегчением вернулся обратно в вагон – и вздохнул с еще бóльшим облегчением, когда поезд миновал Аушвиц. Его путь завершился в концлагере Заксенхаузен в Ораниенбурге, близ Берлина. Впрочем, впоследствии лагерные власти отрицали наличие еврейских узников.

Несколько недель группу евреев, в числе которых был и Сэм, держали в карантине поодаль от лагеря. В то время в Заксенхаузене находились в основном политические заключенные и европейские военнопленные. Немцы не хотели, чтобы евреи принесли в лагерь тиф. Единственные евреи, которые в то время находились в Заксенхаузене, работали над секретным проектом дестабилизации валютно-денежной системы Великобритании2.Завод, на котором работали Сэм и его товарищи, так никогда и не заработал снова. До весны 1945 года Сэм побывал еще в двух подлагерях.

Однажды охранники собрали всех заключенных – к тому времени их было более одиннадцати тысяч3. Сэм решил, что евреям грозит бо́льшая опасность, чем другим заключенным. Поэтому он сорвал желтую звезду и встал к полякам-христианам. Среди них были и такие, кто гнал его прочь, называя грязным евреем. Каждому узнику раздали по кусочку хлеба, и они вышли из Заксенхаузена маршем смерти. Больше двух недель они шагали, не получая ни еды, ни воды. Охранники безжалостно стреляли по тем, кто выходил из рядов. На ночь они останавливались в полях или лесах. Истощенные заключенные ели кору с деревьев и пили воду из луж. Сэм с другом дремали по очереди, охраняя драгоценную обувь друг друга.

Как-то утром они проснулись и обнаружили, что охранников рядом нет.

Они пошли вместе с беженцами. Встреченные по дороге американские солдаты поделились с ними коньяком – «первый вкус свободы». Сэм с другом заночевали в каком-то доме близ Шверина. Там они обнаружили немецкую женщину, которая пряталась вместе с детьми.

– Когда я увидел ее ужас, – рассказывал Сэм, – жажда мести мгновенно испарилась.

Они помылись, но отмыться так и не смогли. Несколько недель они помогали американцам выявлять охранников концлагеря – те пытались смешаться с гражданским населением. Через месяц после освобождения, в июне 1945 года, Сэм сел на бесплатный поезд и вернулся в Польшу, чтобы найти родственников.

Эту историю Сэм рассказывал кузине вдвое себя младше, которая всю жизнь занималась плаванием и чирлидингом. Я впитывала каждую деталь тех времен. А он то и дело сворачивал с военных рассказов на воспоминания о своем чудесном детстве. Но я постоянно возвращала его к событиям, которые начались в сентябре 1939 года, когда из окошка соседского погреба он увидел, как немецкие танки входят в город.

Я не понимала, почему он никогда об этом не рассказывал. Его ответ меня удивил:

– Я не думал, что это кому-то интересно.

Спасение Сэма было настоящим чудом. Я никак не могла понять, как ему это удалось. Как он сумел сохранить присутствие духа и решимость среди постоянного страха и ужасных страданий? Когда я спросила, как он выжил во время холокоста, он ответил очень просто:

– Я Раковский. Мы – крепкие люди.

Я восприняла этот ответ как ребенок, поклоняющийся супергерою. Я жила с этим ответом, твердила себе, что я тоже выдержала бы зимние морозы в тонкой, чисто символической одежде. Я выжила бы на водянистом супе, где изредка можно было найти картошку. Я выдержала бы бесконечные переезды в переполненных вагонах для скота в неизвестном направлении. Я сохранила бы присутствие духа, даже когда меня раздевали бы и брили наголо. Я брела бы в деревянных башмаках и спала бы на дощатых нарах с другими людьми. Я сделала бы это, потому что это записано в нашей ДНК. Я искренне надеялась, что поразительная стойкость Сэма впечатана и в мои гены тоже.

Но я все же не понимала, как ему удалось выдержать такой долгий путь. Он сказал, что всегда сторонился тех, кто постоянно твердил, что завтра их всех убьют. Он старался держаться подальше от таких людей.

– Если ты знаешь, что умрешь завтра, – сказал он мне, – то зачем жить сегодня?

Но я все же хотела выпытать у него философию, молитву или мантру, которую он повторял себе все это время. В конце концов он ответил так:

– О чем я думал, юная леди? О куске хлеба! Или о картошке…

Сэм рассказал потрясающие истории об интуиции и удаче. Он много месяцев рыл подкоп, чтобы сбежать из концлагеря, но в последнюю минуту решил не бежать. Те же, кому удалось сбежать, погибли в густом лесу от голода и холода. Это решение окончательно укрепило веру Сэма в свою интуицию. Он еще раз поддался импульсу и спрятался в бараке, вместо того чтобы отправиться на работу в Пёнки. Это спасло ему жизнь – всех остальных в тот же день погрузили в вагоны и отправили в Аушвиц.

Эти истории меня глубоко потрясали. Я и представить не могла, что мой кузен – такой невероятный человек.

Но он был абсолютно убежден: чтобы выжить в холокосте, недостаточно только удачи и хитрости. Как-то вечером после очередного долгого интервью за обеденным столом я снова вернулась к сакраментальному вопросу. Как ему удалось выжить? Сама падая от усталости, я ответила на собственный вопрос:

– Потому что ты Раковский, да?

Но на этот раз он снял очки. Темные карие глаза впились в меня, и чеширская улыбка застыла на моих губах.

– Знаешь, – сказал он, – много Раковских сгорело в Треблинке.

И это стало настоящим ударом. А еще поворотным моментом: с этого дня он перестал видеть во мне младшего члена семьи, а увидел настоящего соавтора. Я поняла, что Сэм часто не отвечал на мои вопросы, но потом, когда считал, что время пришло, возвращался к ним. На следующий день мы разговаривали по телефону, и он вел себя так, словно я не спрашивала.

– Когда мы стояли на плацу и немцы без конца нас пересчитывали, словно мы были ценным имуществом, знаешь, что мы твердили друг другу?

– Сэм! – воскликнула я. – Скажи же!!!

– Мы говорили друг другу: «Durkh leben». Знаешь, что это значит? – Акцент его сделался еще сильнее. – На идише это означает «переживем».

Я повторила это про себя, спотыкаясь на сочетаниях согласных, из-за которых идиш и польский языки так сложны. И фраза эта осталась со мной. Я написала ее на стикере и приклеила рядом с компьютером. Когда я уставала и думала, что у меня больше нет сил, я повторяла фразу, которая помогла Сэму преодолеть такие нечеловеческие испытания.

В процессе работы характер Сэма вырисовывался как барельеф на стене. Он вспоминал мрачные и тяжелые события, но рассказ о них, казалось, приносил ему удовлетворение. Учиться у человека, пережившего холокост, было невероятной честью. Наши беседы будили мое воображение. Никогда прежде я не испытывала такого острого желания узнать больше о жизни героя моей статьи. История Сэма стала историей моей семьи – и трагедии целого народа. Сэм выжил чудом. Он рассказывал обо всем, опираясь на собственный опыт и воспоминания. Ему удалось сохранить поразительное чувство юмора, и это еще больше сближало меня с моими предками, открывало черты, которые сохранились и в нашей ветви семьи. Сэм обладал тем же несокрушимым оптимизмом, что и Поппи, тем же упрямством, что и мой отец. Но им никогда не пришлось проходить через такие испытания, как ему. Удивительно: рядом с Сэмом всегда было как-то духоподъемно – и это после таких страданий! Может быть, он и был выжившим – но никогда не был жертвой.

Весной 1987 года воскресный журнал Providence Journal опубликовал мою статью с фотографиями Сэма и его семьи – и старыми, и современными. На обложке поместили мое стилизованное изображение с желтой звездой на груди. В звезде была фотография подростка Сэма за колючей проволокой. Заголовок статьи был «Выжившие». В их число включили и меня, что еще больше усилило мое самосознание. Вряд ли это было справедливо, но та статья в корне изменила мою жизнь. Я узнала Сэма и историю нашей семьи. После публикации статьи мне пришлось преодолевать необычную эмоциональную вовлеченность и явную потерю журналистской дистанции. Но Сэм был счастлив. Он был рад, что привлек внимание общества к своей истории.

В воскресенье, когда вышла статья, я встретилась с Сэмом в Нью-Йорке. Он приехал навестить своего дядю Айзека Левенштейна, еще одного выжившего из Кракова. Сэм пригласил меня на бранч в модный ресторан, откуда открывался потрясающий вид на Манхэттен. Я спросила, что он собирается делать дальше. Чем стала для него моя статья – концом или началом рассказов о пережитом? Он рассказал о своем «бизнесе холокоста». Он связывался с организациями и музеями, фиксировал судьбы жертв и тех, кто пережил холокост. А еще он собирался рассказывать о пережитом школьникам.

А затем вышла знаменитая книга о том, как немецкий промышленник Оскар Шиндлер спас более тысячи евреев, среди которых были дядя Сэма Айзек и тетя Салли. А Стивен Спилберг снял по этой книге первый фильм о холокосте, имевший коммерческий успех, «Список Шиндлера»4. Оказалось, что общество хочет знать больше о холокосте.

Я спросила Сэма, не это ли внимание вызвало у него желание вернуться в Польшу. Он был там лишь однажды, семь лет назад, вместе со своим сыном, Давидом.

– Я говорил тебе, что пообещал матери не возвращаться туда, – сказал он.

Ничего удивительного. Его мать и ее сестра Минна пережили марш смерти из концлагеря Гросс-Розен в 1945 году и после освобождения вернулись в Казимежу-Вельку. Они остановились у еврея, которому удалось выжить в убежище. Но потом в дом ворвались местные жители и напали на них. Им пришлось бежать. Минна выпрыгнула из окна второго этажа и сломала ногу. Сэм нашел мать в Кракове, а Минна лежала в больнице.

– Она сказала мне: «Самуэль, никогда больше не возвращайся домой».

– Понимаю, – кивнула я. – Но ты же вернулся, и все было хорошо…

Надо сказать, что теплый прием в Польше глубоко повлиял на него. Сэм вспомнил свое счастливое довоенное детство и юность, когда он был хорошим учеником и популярным парнем, прекрасно ладившим со всеми вокруг.

– А что дальше? – спросила я. – Ты вернешься в Польшу?

– Не знаю… Может быть… Мне хочется увидеться с некоторыми людьми, когда политическая ситуация улучшится.

– Если тебе понадобится волшебный пендель, готова оказать тебе услугу по-родственному.

Он усмехнулся и подмигнул:

– Я тебе сообщу.

Глава 2. Старый Свет

Варшава, Польша, 1991 год

Мой рейс на Варшаву задерживался. Я изучала ожидавших перелета пассажиров. Суровые мужчины выглядели так, словно сошли с экрана из фильма про Джеймса Бонда. Широколицые, в брюках, натянутых чуть не до подмышек, они напоминали мне старые дедовские фотографии. Но он никогда не носил таких ужасных костюмов и кричащих рубашек, сшитых с изяществом мешка для картошки. В качестве багажа у них были пластиковые пакеты, связанные вместе бечевкой. Как-то не фонтан для романтического флёра Старого Света…

Мы с Сэмом путешествовали по отдельности, что дало мне возможность переключиться с моей последней статьи об убийстве семьи адвоката с Род-Айленда: финансовый советник семьи убил адвоката, его жену и дочь из арбалета.

Другие пассажиры – в стильных костюмах и с дорогими часами – явно были западными бизнесменами, отправляющимися в Варшаву, чтобы способствовать запуску капитализма после пяти десятилетий коммунистического правления. После того как профсоюз «Солидарность» вместе со своими союзниками сверг коммунистическое правительство, Польша неожиданно превратилась в глобальную рок-звезду. Польские события запустили эффект домино, что привело к падению Берлинской стены и распространению демократии в Восточной Европе.

Из Германии мы полетели в Польшу. Я почти ожидала, что из иллюминатора увижу мрачную тень на земле – как на картах в газетах, где территорию Советского блока изображали в зловещих тонах.

Мне страшно хотелось увидеть Сэма на родине. Я много читала о Варшаве – в этом городе во времена последнего царя познакомились мои дед и бабушка. Трудно было поверить, что мои родные жили здесь сотни лет. Я начала изучать историю Польши. Поначалу польские короли с готовностью принимали евреев. В XIII веке один из правителей даже предоставил им гражданские права, как нигде в Европе. Другой король – Казимеж, тезка нашего родного города, – зафиксировал эти права, что способствовало росту еврейского населения и одновременно распространению грамотности и предпринимательству. К началу Второй мировой войны евреи являлись крупнейшим меньшинством в Польше, а концентрация их была выше, чем где-либо в мире1, несмотря на то что страна считалась самой католической в Европе. Поляки исторически считали себя «избранным народом», а свою страну «Христом народов», страдающим за грехи Европы. Польский исторический нарратив жертвенности – одно из характерных обобщений, точно таких же, как романтизм французов и ветреность итальянцев. Идентичность мученичества прекрасно согласуется с историей Польши, которая долгое время находилась в руках иностранных оккупантов и собственных тиранов.

В военной истории страны прослеживается мессианский нарратив. Так, например, победа польского короля Яна Собесского, командовавшего армиями Священной Римской империи, над армией османов в 1683 году не только спасла Вену, но еще и принесла Собесскому титул «Спаситель христианской Европы»2. В эпоху романтизма в XIX веке «избранность» поляков еще более укрепилась. В 1920 году, при полной поддержке католической церкви, польский генерал и премьер-министр Йозеф Пилсудский начал войну с Советским Союзом за спасение всех славян. Во время сражения за Варшаву произошло так называемое «чудо на Висле»: армия Пилсудского нанесла жестокое и унизительное поражение наступающим большевикам. Победа спасла молодую независимую республику, а Польша спасла Европу от коммунистической угрозы.

Собесский и Пилсудский, одержавшие эпические победы, считаются великими военными героями – отчасти это объясняется тем, что список военных побед Польши относительно невелик.

Могучие соседи – Австрия (впоследствии Австро-Венгерская империя), Пруссия (впоследствии Германия) и Россия – в течение двух веков делили Польшу между собой вплоть до 1918 года, и это вселило в польскую душу глубокую и сильную неуверенность. Ощущение иностранного владычества ощущается в тексте гимна независимости, написанном после раздела Польши в XVIII веке: «Еще Польша не погибла, пока мы живем!»

Иногда военные неудачи поляков связывают с топографией страны. Большие площади плодородных земель делают ее настоящей житницей, но в то же время и облегчают задачу завоевателей. В Польше нет высоких гор, способных замедлить продвижение армий или танков, и завоеватели – от Наполеона до Гитлера с юга и запада, от царей до Сталина с востока – с легкостью ломали оборону поляков и вторгались на их земли.

Германия и Россия на протяжении веков делили Польшу между собой, что оставило в польской душе сильнейшее ощущение жертвенности и страданий. Отсутствие самостоятельности долгое время не позволяло Польше быть независимой страной, отвечающей за собственные действия. Винить дурного соседа гораздо проще, чем отвечать за поступки собственной нации.

Но что небольшая страна могла противопоставить блицкригу Гитлера? Как противостоять полуторамиллионной армии, располагающей двумя тысячами танков и более чем тысячей бомбардировщиков и истребителей? 1 сентября 1939 года Гитлер начал Вторую мировую войну, а через две недели с востока в Польшу вторглась советская армия. Германия быстро объявила о победе, оккупировала страну и превратила Польшу в главную площадку самого чудовищного и систематического уничтожения людей в истории человечества. Немцы не чувствовали никаких угрызений совести, поскольку считали многие народы, и евреев в том числе, недочеловеками.

На оккупированной польской территории нацисты построили шесть лагерей смерти – Хелмно, Белжец, Собибор, Треблинка, Аушвиц-Биркенау и Майданек. Всего в Германии насчитывалось сорок четыре тысячи концлагерей на всей территории Европы, но лагеря смерти сосредоточились на польской территории3.

Почему Польша? Гитлер обнаружил, что прямо по соседству с Германией сосредоточилось самое большое в мире еврейское население. В середине 1930-х годов жизнь евреев в Польше значительно осложнилась в силу усиления антисемитских настроений. Евреи тогда составляли менее десяти процентов населения. В 1935 году умер Пилсудский, польское правительство шарахнулось вправо, и антисемитизм укрепился, как и в других европейских странах со значительным еврейским населением. Польские законодатели зажали евреев в тиски, приняв законы и установления, которые запрещали евреям заниматься определенными профессиями, занимать должности в университетах, работать юристами и врачами, а также брать кредиты4. Польские националисты, в том числе национал-демократическая партия, призывали к высылке евреев из страны. Они утверждали, что Польша всегда была и остается страной католической, призывали к бойкоту еврейских предприятий – в точности как в Германии тремя годами ранее5. Бойкоты часто перерастали в открытое насилие.

Все эти факты никак не уменьшают чудовищные потери и страдания Польши – страна дольше всех в Европе находилась под германской оккупацией, и все же не пошла на сотрудничество с нацистами. Во время войны поляки претерпели страшные лишения и утраты. Страна потеряла шесть миллионов человек, причем половину из них составляли поляки еврейского происхождения.

Десятилетия коммунистического правления также пагубно сказались на и без того подавленных поляках. Советы подавляли не только любые попытки самовыражения, но еще и боролись с религией, надеясь ослабить влияние католической церкви и склонить общество к атеизму. Кроме того, коммунистическое правительство вычеркнуло евреев из военного нарратива. В Польше не было ни одного памятника жертвам холокоста, об этом не упоминалось ни в одном учебнике. Все жертвы фашизма были равны, и целые поколения росли, не имея представления о систематическом истреблении евреев, а холокост был вычеркнут из исторического сознания6.

После падения коммунистического режима главными мучениками Аушвица-Биркенау стали считаться католики, несмотря на то что из 1,3 миллиона погибших в этих лагерях смерти 1,1 миллиона были евреями. В 1950-е годы управление музеем Аушвица сосредоточилось на всем, «что связано с католическим мученичеством или польским национализмом, но не с мученичеством еврейским», как писал доктор Роберт Ян ван Пельт7.

Польша, куда мы с Сэмом приехали в 1991 году, была проникнута духом уверенности и гордости. Это было время подъема. Нация все еще впитывала поразительный триумф профсоюза «Солидарность», действовавшего в союзе с католической церковью. Наконец-то освободившаяся от агрессоров Польша имела все основания гордиться собой. Как наивная инженю, страна разгуливала по мировой экономической сцене, вызывая всеобщее восхищение своими успехами в переходе от коммунизма к рыночной экономике, в чем она заметно опережала своих союзников по Варшавскому договору.

Глобальные новостные издания наперебой писали о политической ситуации в Европе, а Варшава стала региональным центром освещения событий, связанных с падением железного занавеса. Меня же интересовало более далекое прошлое этого города, где когда-то поженились мои дедушка и бабушка. Я сомневалась, что найду какую-то информацию о них или записи об их браке – ведь в городе сохранилась единственная синагога. И все же было очень радостно видеть, как город освобождается от мрачного прошлого с очередями за хлебом и постоянным страхом. Из аэропорта я ехала на такси. На улицах я видела множество крошечных машин, водители которых лихо поворачивали на углах и обгоняли трамваи, словно подростки, только что получившие права. Свобода выражения проявлялась в самых разных формах. Стикеры «Солидарности» все еще красовались на фонарных столбах – и соседствовали с флаерами стриптиз-баров, куда выстраивались длинные очереди мужчин. На стенах красовались огромные свастики и поблекшие таблички с названиями улиц.