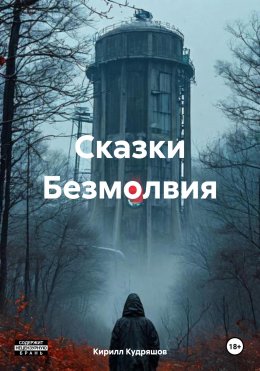

Читать онлайн Сказки Безмолвия

- Автор: Кирилл Кудряшов

- Жанр: Боевая фантастика, Боевики

Грузовик надсадно ревет, перебираясь через очередной снежный занос. Впрочем, назвать снегом темное нечто, скрипящее под колесами "ЗИЛа" – значит сильно приукрасить этот затянувшийся ночной кошмар. Быть может, даже превратить его в сказку…

Колеса, обмотанные цепями, буксуют и прыгают на ухабах, трех человек в грузовике нещадно болтает. Я не умею читать по губам, но мне кажется, что при каждом резком движении машины они произносят только оно слово и оно не цензурное. А я – просто бегу рядом. Грузовик делает километров 20 в час, для меня это чуть быстрее спортивного бега, поэтому я бегу не спеша, фактически – прогуливаясь, налегке. Под моими ногами – черный снег, вокруг меня – черный мир, над моей головой – черное небо. Температура – примерно -10 градусов, уровень радиации – примерно 5 рентген в час. Добро пожаловать в мой мир! Выжившие зовут его Черным Безмолвием!

Меня зовут Толя, но таких как я мало кто зовет по имени. Чаще ко мне обращаются так: "Здравствуй, бегун!" Или: "Эй, бегун, помоги!" Таких как я в этом городе примерно один на две тысячи. Скажете, в процентах это не так уж и мало? Может быть. Вот только нас – пятеро, и людей в окрестностях – примерно десять тысяч. Вот такой вот расклад… По-моему, нас ничтожно мало. Нас – это и людей, и тех, кого люди прозвали бегунами. Таких, как я, жителей Черного Безмолвия, не боящихся радиации, черпающих в ней свою силу.

Спортивный бег мне надоел. Я хочу быстрее! Я хочу почувствовать себя ветром!

– Мужики, – кричу я снабженцам в грузовике, – до "восьмерки" еще километров десять! Доедете за полчаса, тут по прямой, не ошибетесь! Я побежал! Не могу так медленно!

– Удачи! – напутствуют меня. – Свидимся в "восьмерке"!

Я ускоряюсь, чувствуя каждую неровность черного наста подо мной, наслаждаясь воздухом, холодящим мою разгоряченную грудь. Я – бегун, я могу потягаться по скорости с ветром и сегодня у меня настроение бежать и радоваться жизни! Да, старый мир рухнул пять лет назад, с началом ядерной войны, но я оказался одним из тех немногих, кому по плечу выжить в новом мире. Одним из тех, кто приспособлен для жизни в нем. В детстве, в школе, я был Толей Сотниковым. В юности я был Толей-арбалетчиком. Сейчас я – Толя-бегун. И как бы мне не было жаль старого мира, превращенного я ядерное пепелище, я жив, и это здорово. В Черном Безмолвии принято радоваться уже даже этому факту!

До "восьмерки" – одного из жилых бункеров в окрестностях города, я долетаю минут за десять. Стучусь в бронированную дверь, показываю в открывшееся окошко пропуск.

– Анатолий Сотников, отдел снабжения завода.

– Заходи!

Здесь все по старинке. Никаких видеокамер, никаких высоких технологий. В мире, живущем во время непрекращающихся ядерных ударов, разучились доверять электронике, слишком часто она сбоит из-за магнитных полей. Рация не берет дальше сотни метров, матрицы цифровых фотоаппаратов и камер выгорают на раз-два. Компас – и тот теперь не считается надежным прибором, ибо крайне редко показывает истину. Обычно у него примерно 42 северных полюса. Это так, в среднем. Иногда – больше, иногда – меньше.

Поэтому – окошки, поэтому – ручные засовы, поэтому – люди на посту.

– А где еда? – спрашивают меня двое парней в свинцовых защитных костюмах.

– Скоро будет. Грузовик едет за мной, я просто вперед убежал. Так что, готовьтесь к разгрузке. Постреляли мы сегодня от души, фургон до отказа набит!

Парни оживляются. Мясо – это хорошо. Мясо – это жизнь. В бункерах выращивают цыплят, выращивают грибы и некое подобие растений, но всем этим не прокормишь 600 человек. Нужно мясо, которое будет пущено на фарш, смешано с синтетическим, чуток посыпано молотым укропом, выращенным на нижних уровнях бункера, и в итоге подано на тарелках в виде бесформенной массы. На вкус, конечно, как пресная овсянка, но зато полезно и питательно. С голоду не помрешь.

Бывают и мясные дни, раз в две недели, когда каждому положено по куску мяса. Настоящего, прожаренного мяса… Для людей – это праздник. Ну а мы, бегуны, предпочитаем мясо сырое – оно придает нам сил. Оно позволяет выживать в черном радиоактивном мире. Позволяет быть его богами! Бегунами!

– Ты к нам только чайку попить или останешься отдохнуть?

– Останусь! Ира попросила ее сына проведать.

– А, ну тогда раздевайся и бегом дезактивироваться!

Ирин Коля – местная легенда, сын бегуньи. Ира – одна из нас. Она почти вдвое старше меня, но мне всегда казалось, что мы с ней одного возраста. Вообще все мы, бегуны, одного возраста. Это раньше то, что мне – 23, а ей – 39, могло бы здорово повлиять на нашу дружбу, а сейчас… Мы все – погодки. Нам всем – 5 лет. Ведь ровно столько длится эта проклятая война. Да и нрав у нашей Иры – вполне мальчишеский и задорный.

Я люблю выходить с ней в Безмолвие.

Коле – 10 лет и он уже три года живет отдельно от мамы. Ира – с нами, а заводском бункере, Коля – в "восьмерке". Он сам так захотел, увидев, на что способна его мать. Он любит ее, но… Не сказать, чтобы боится, но это чувство родственно страху. Я не одобряю его и не понимаю, но Коля – ребенок, к тому же, ребенок, выросший в Черном Безмолвии. Он видел слишком много ужасов и смертей, и когда ему довелось увидеть, как его мама пьет кровь убитого ей врага – он не выдержал. Может когда-нибудь невидимая стена между Ирой и ее сыном исчезнет, но пока что он радуется каждому ее приезду, но в то же время боится ее обнять.

Я сдаю дежурным свой нож и две гранаты, оставляю в коридоре одежду, которую моментально отправляют в стирку, а сам – долго и с удовольствием моюсь под горячим душем. Вода – один из немногих ресурсов, которые нам нет нужды экономить… Ну и пусть эта вода порядком фонит – в этом мире вообще фонит все на свете. Что-то – сильнее, что-то – слабее. Человек привыкает ко всему – похоже, что привык он и к повышенному радиационному фону, ведь выживают же люди уже пять лет, под непрерывными ракетными атаками?

На выходе из душевой меня уже ждет халат и мой охотничий нож. На посту сегодня дежурят нормальные ребята, не закатывают истерик по поводу того, что в бункере ношение оружия запрещено. Может они и не понимают в полной мере, что нож для меня – деталь одежды, но возвращают его мне без возражений. Халат чистый. Относительно чистый – в плане радиации, естественно. Мы, бегуны, повышенный фон, равно как и его отсутствие, чувствуем лучше счетчика гейгера. Радиация делает нас теми, кто мы есть – настоящими жителями Безмолвия. В ее отсутствии мы – обычные люди, лишенные своих способностей видеть в инфракрасном диапазоне, слышать шорох мыши под метровым слоем снега, драться яростнее медведя и бежать быстрее ветра. Быть человеком – непривычно и немного страшно, но проводить все время в Безмолвии нельзя. Наверное, нельзя… Мы, ведь, все-таки, люди, верно? Хотя бы частично.

Я чувствую себя слегка контуженым. В отсутствие радиации мой порог восприятия немногим выше, чем у обычного человека, поэтому я слышу, вижу и обоняю куда меньше, чем несколько минут назад, когда я находился в Безмолвии. Но у жизни в бункере есть плюсы. Здесь не нужно постоянно контролировать температуру своего тела, не нужно прислушиваться к себе, в поисках первых признаков лучевой болезни и не нужно озираться по сторонам, ежесекундно опасаясь нападения.

Пока не нужно.

Люди боятся нас, бегунов. Точнее, испытывают к нам сложную смесь чувств.

Зависть! Мы можем жить снаружи, в Черном Безмолвии, а они – нет. Радиация для бегунов – палка о двух концах. Она делает нас теми, кто мы есть, но она же и убивает нас. Медленнее, чем обычного человека, но убивает. Чтобы выжить в Безмолвии мы должны регулярно пополнять запас животного белка. Мы должны есть сырое мясо, которое наш организм использует и как строительный материал для пораженных гамма-квантами клеток тела и как источник энергии для поддержания тонуса организма. Если бегун не будет есть в течение часов пяти – шести, он ощутит на себе все симптомы лучевой болезни. Если он не подкрепится белком в течение еще часов десяти – двадцати, в зависимости от уровня радиации вокруг – он умрет.

Человек же без защитного костюма ловит в Безмолвии смертельную дозу часов за 10-12. После этого его уже не спасти…

Страх. Чем более питательный белок мы поглощаем, тем быстрее восстанавливаемся после смертельной для человека дозы в 500-600 рентген. Чем сильнее родство тканей бегуна и его пищи – тем большее энергии и сил он получит. И да, случалось, что мы убивали и ели людей! Не своих. Не жителей бункеров. Дичающих мародеров, которых на поверхности все меньше и которые становятся все более яростными и опасными.

Каждый из нас живет с клеймом "каннибал", выжженном на лбу. Как будто нам легко пережить это и без осуждающих взглядов людей! Старого мира нет, ему на смену пришло Безмолвие, а в нем – свои законы. Закон джунглей. Закон Безмолвия. Убивай, или будешь убит. Не мутировавшими животными, так подобными тебе. Не подобными тебе, так самим Безмолвием.

И, наконец, благодарность. Мы – ядро и сердце отряда снабжения. Мы – охотники, разведчики и курьеры. Сегодняшний охотничий рейд не был бы возможен без меня. В громоздких костюмах радиационной защиты особо не поохотишься, зная, что несколько лишних часов на поверхности могут тебя убить – не забредешь далеко в поисках оружия и продовольствия. То, что город уцелел и наладил некое подобие нормальной жизни; то, что в бункерах есть еда, а между ними проложена телеграфная связь; то, что завод продолжает клепать ядерное оружие – во многом наша заслуга. И люди это понимают. Пока что понимают. Однако, люди в большинстве своем склонны забывать хорошее, но прекрасно помнить плохое.

Любовь – вот единственное чувство, которого к нам не испытывает никто.

Мы – дети Черного Безмолвия, а этого страшного радиоактивного мира люди боятся.

Получается, что Коля – внук Безмолвия. На него этот страх пока не рапространяется. Пока…

Я иду по коридорам бункера, спускаясь все ниже и ниже. Яркий свет люминесцентных ламп так непривычен после вечной ночи Безмолвия. Встречающиеся мне люди иногда кивают в знак приветствия, иногда – проходят мимо, не замечая меня. Лишь единицы испуганно вскидывают на меня взгляд и стараются обойти меня по широкой дуге. В узком коридоре это довольно интересное зрелище…

Я спускаюсь на минус третий этаж, где находятся детские. В "восьмерке" живет примерно три десятка детей разного возраста. Есть те, кто еще помнит день первой атаки, есть те, кто в тот день еще не осознавал себя. И есть даже те, кто родился после начала войны. Шестеро малышей от трех лет до пяти месяцев – к ним особое отношение, за ними – особый уход и контроль. У двоих – явные отклонения: необычная форма черепа и нарушения в строении сердца. Тому, что с вытянутым черепом – год, врачи считают, что он вряд ли сможет стать взрослым – скорее всего, умрет лет в пять. Второму, с нарушением работы сердечных клапанов, три месяца… Никто не знает, сколько он еще проживет, но врачи удивляются тому, что его сердце еще бьется.

Впрочем, в городе, по которому минимум раз в неделю пытаются попасть баллистической ракетой с термоядерной начинкой, никто не уверен в том, что он проживет хотя бы еще день.

Примерно у половины детей есть родители. Они живут в комнатах с ними.

Остальная часть детей живет в общих комнатах под присмотром воспитателей-педагогов.

Исключение – Коля. У него есть мама, но он живет в детской комнате.

Ему почти десять лет. Он взрослый, самостоятельный мальчишка, который не любит когда его называют ребенком, но любит, когда ему поправляют одеяло на ночь и рассказывают сказки. Он помнит первую ракету, помнит два года, проведенные с мамой вне бункеров. Помнит все, что сделала его мама для того, чтобы спасти его – как они кочевали с места на место на фургоне, который Ира обшила изнутри свинцовыми фартуками… Помнит и пытается забыть, как его мать пила кровь из разорванного горла мародера.

Часы в коридоре показывают 21 час. Дети еще не должны спать, поэтому, постучавшись, я вхожу в комнату.

– Дядя Толя! – восклицает Коля и, выскочив из-под одеяла, бросается меня обнимать. Я сначала возмущался: мол, какой я тебе дядя? Просто Толя! Но у него все вокруг – дяди и тети, он так привык, и я, в конце концов, сдаюсь!

– Привет, сорванец! – улыбаюсь я, обнимая его в ответ.

В комнате живут восемь детей от 6 до 10 лет. Спят на четырех двухъярусных кроватях, учатся здесь же, за четырьмя партами, также по два человека. Играют здесь же, на потертом ковре… Школа-интернат в миниатюре.

Дети смотрят на меня и робко улыбаются в ответ. Коля для них – свой, а я – чужой. Они уже достаточно взрослые, чтобы знать, кто такие бегуны. Едят они в общей столовой, а значит, слышат там разговоры взрослых, которые частенько говорят о нас. Людям свойственно о чем-то сплетничать и что-то обсуждать, такова уж их природа… А нас обсуждать – интересно и жутко. Ну, по крайней мере, когда ни одного бегуна нет рядом… И не когда ты наверху, в Безмолвии.

Те трое, что ездили со мной сегодня в рейд, не шептались о том, какие чудовища эти бегуны. Они просто забыли вдохнуть, когда я, вооруженный только лишь ножом, завалил выскочившего перед нами лося раньше, чем они выбрались из кабины.

Кроме меня и детей в комнате есть еще один человек, и вот он как раз улыбается мне искренне и открыто. И идет навстречу, чтобы пожать руку. Это Руслан, воспитатель этой группы.

Я протягиваю правую руку Руслану, левой рукой все также прижимая к себе повисшего у меня на шее Колю.

– Здоров!

– Здоровей видали! – отвечает он.

Руслан – полная моя противоположность. Во мне росту – чуть больше 170 см, в нем – едва ли будет 160. Я – спортивный и бугрящийся мускулами, никакой спорт так не развивает мускулатуру, как постоянные вылазки в Безмолвие и схватки с его порождениями, Руслан – слегка заплыл жирком, вон, уже второй подбородок появляется. У меня – идеальное зрение, к тому же способное переходить в инфракрасное, у него – -8 и очки-аквариумы. В общем, я – охотник и боец, а он – воспитатель. И оба мы – от Бога. Иначе говоря, он также хорошо ладит с детьми, как я расправляюсь с лосями или волками. Он также хорошо умеет заинтересовать детей и впихнуть им в головы толику знаний, как я – выследить зайца и убить его точным броском ножа. А еще он не боится бегунов и лично меня. Потому что это я нашел его три года назад, ютящегося в подвале разнесенной взрывной волной многоэтажки, голодающего и харкающего кровью. Я отвез его в заводской бункер.

– Ты с охоты? – спрашивает Руслан.

– Да, дядя Толя, – подхватывает Коля, – ты с добычей?

– С добычей! – успокаиваю я обоих. – Сегодня – с хорошей добычей. Рейд был очень удачный, мяса – полный фургон привезли! Зверья расплодилось – прорва!

– Да… – кивает Руслан. – Людей – меньше, зверей – больше. Все приспосабливаются…

И в самом деле, приспосабливаются. Ракетные удары стали реже, но не прекратились совсем. Время от времени у нас над головой рвутся термоядерные бомбы, но жизнь продолжается. Люди – прячутся в бункеры, а звери – находят способы жить на поверхности. И ведь живут! Мутируют, изменяются. Я всегда считал, что мутации должны появиться чуть ли не в сотом поколении, ан нет, первые мутанты появились уже через полгода после начала войны, а сейчас в Безмолвии уже практически не осталось старого зверья. Когда я последний раз видел обычную сороку, а не эту зубастую тварь с кожистым хвостом? Уже не припомню. А серого зайца? Они все вымерли в первый год войны. Теперь все черные. Адаптировались, мимикрировали под новую окружающую среду. Еще, правда, остались обычные, не копытные волки, но их все меньше и меньше.

Зато все больше становится аморфов… Сегодня обошлось без встречи с этими тварями, но если два года назад они были просто страшной сказкой, которую с придыханием рассказывали жителям бункеров охотники, то теперь аморфы стали реальностью. Довольно частой реальностью. После нескольких встреч с этими жуткими порождениями радиоактивного мира даже мы, бегуны, стали выходить в Безмолвие с парой гранат на поясе – зачастую без карманной артилерии от этой твари просто не отбиться и даже не убежать.

– Мама тебе привет передает! – говорю я, опуская Колю на пол, и тот смущается, опуская глаза. Он стесняется даже не столько того, что его мама – бегун, сколько того, что у него вообще есть мама. У остальных детей из этой комнаты родителей нет…

– Когда она ко мне приедет?

– Постарается на этой неделе. Она сейчас в рейде к урановому карьеру, это дня на три. Так бы, конечно, ее сюда отправили.

– Понятно.

Он отходит от меня, садится на свою кровать. Вогнал я пацана в краску, вогнал… надо будет на будущее стараться говорить с ним о маме один на один, без остальных детей. Еще семь пар глаз смотрят на меня с любопытством и удивлением. Самой младшей, Маше, шесть лет. Она, как и большинство детей, не помнит солнечного света и зеленой травы, на которой можно было бы валяться. Помимо Коли здесь еще двое детей 9 – 10 лет. Аня и Вася. Им тяжелее. Смутно, но они помнят и солнце, и траву, и реки…

– Вы, наверное, уже спать укладывались, да? – запоздало сообразив, спрашиваю я.

– Да, – отвечает Руслан, – я как раз им сказку собирался рассказывать. На ночь…

– Дядя Толя, – неожиданно спрашивает малышка Маша, – а вы правда бегун?

Сказано это без боязни, без страха. Просто с любопытством.

– Да, правда.

– И вы часто бываете на поверхности?

– Я там живу, – отвечаю я.

– Расскажите нам о мире наверху! – просит она.

– Сказку! – поддакивает малыш, имени которого я не знаю!

– Страшную! – подключается Вася.

Я озадаченно смотрю на Руслана.

– Толя, а правда, расскажи? – просит и он. – Ты же бегун, житель Безмолвия… Ты многое знаешь…

Я встречаюсь глазами с Колей, он улыбается.

– Правда, дядя Толя, расскажите сказку! Страшную и интересную! А то дядя Руслан нам все время народные сказки рассказывает. Старые, красивые, интересные, но они о волшебстве, о чудесах, о том, что бывает только в… в сказках! А у нас над головой столько чудес… Только все они страшные!

– А оно вам надо? – спрашиваю я. – Знать об этих чудесах? Это ты верно подметил, они страшные. Очень страшные!

А у самого в это время в голове проносятся образы, связанные с Черным Безмолвием. Чтобы жить, человеку нужно что-то любить, чему-то радоваться, чем-то любоваться. Мы, бегуны, видим Безмолвие примерно так же, как древние викинги видели море. Оно страшное, пугающее, смертельно опасное, но дающее тебе жизнь и пищу. Каждый поход может стать последним, грозные явления природы настолько таинственны и жутки, что кажутся волеизъявлением могучих богов, но в то же время ими нельзя не любоваться.

Тот, кто видел как атмосферный термоядерный взрыв разгоняет черные тучи, кажущиеся тяжелыми и недвижимыми – никогда этого не забудет. Кому довелось видеть, как охотится аморф – может считать, что видел самое страшное в своей жизни! А разве не прекрасно Черное Безмолвие? Бескрайняя черная равнина, засыпанная снегом цвета темной ночи, озаряемая редкими всполохами в облаках!

Ведь есть красота в шторме? Значит, есть свое очарование и в ядерном грибе, и в стремительном беге стаи черных белок, способных за считанные минуты разорвать на части медведя… Главное – чтобы была возможность вернуться домой и рассказать кому-то об увиденном.