Читать онлайн Бранкалеоне

- Автор: Латробио

- Жанр: Европейская старинная литература

© Р. Л. Шмараков, перевод, вступительная статья, комментарии, 2024

© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2024

© Издательство Ивана Лимбаха, 2024

Осел, навьюченный дидактическими пособиями

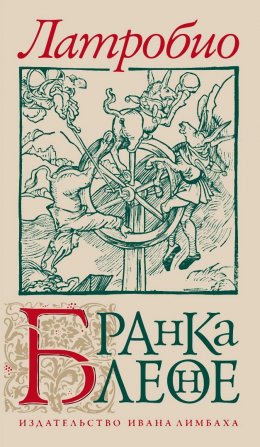

Роман «Бранкалеоне» вышел в Милане в 1610 году. Это издание отмечено явным стремлением уменьшить расходы: непритязательная ксилография на фронтисписе, не в первый раз используемые и уже стершиеся литеры, тесный набор, в котором строка почти наезжает на строку. Автор укрылся за криптонимом Латробио: он восходит к изречению Эпикура «Живи неприметно» (λάθε βιώσας), неоднократно варьировавшемуся в языческой и христианской литературе[1], и означает что-то вроде «Скрытноживущий» (от корня λαθρ-, «тайно», и βιόω, «живу»).

В книге есть посвятительное письмо, сочиненное издателем, Джован Баттистой Альцато; есть обращение к читателю, составленное миланским священником Джеронимо Тривульцио: он рассказывает, как, найдя эту историю среди «писаний моего монсиньора», сказал сему последнему, что хорошо бы ее издать, а тот отвечал, «чтобы я поступил с нею, как мне угодно, затем что он мне ее дарит, и прибавил, что, хотя предмет, который в ней трактуется, кажется пустым, все же она будет весьма полезна тому, кто ее прочтет и внимательно обдумает»; есть, наконец, авторское вступление. На основании этих трех текстов можно делать догадки об авторе романа. В определительных выражениях на этот счет высказался итальянский иезуит и плодовитый писатель Франческо Саверио Квадрио (1695–1756), в многотомном труде «Об истории и смысле всякой поэзии» посвятивший страницу «Бранкалеоне». Он называет его «почти неотличимой копией „Золотого осла“», об авторстве же говорит вот что:

«Кто таков Латробио, сочинивший эту кни гу, мне неизвестно. Тривульцио в письме к читателям определенно показывает, что этот роман не им написан. (Далее Квадрио цитирует почти целиком обращение Тривульцио к читателям. – Р. Ш.) ‹…› Итак, есть немалое подозрение, что этот роман, в самом деле заключающий в себе непрерывное нравоучение, сочинен кем-то, не желавшим по определенным соображениям выступать открыто. Есть предание, что дело происходило в Милане и что эта книга – труд некоего Безуцци, жившего при дворе святого Карло Борромео. Это был, без сомнения, Антон Джорджо Безуцци, который в юные свои лета к упражнениям воинской жизни, коей себя посвящал, прибавлял ученые занятия и труды в изящной словесности; можно найти любовную жалобу его сочинения и другие напечатанные безделицы. Переменив потом образ мыслей и состояние, он всецело отдался занятиям благочестия и произвел в этой области много сочинений, благодаря чему был допущен в самый ближний круг упомянутого святого Карло. По смерти сего прославленного архиепископа кардинал Федерико Борромео пожелал иметь Безуцци при себе; так оно и оставалось до смерти сего последнего. Итак, кардинал Федерико, нашед сию рукопись между теми, что у него были от Безуцци, должно быть, подарил ее Тривульцио, с тем, однако же, условием, чтобы не публиковал оной иначе как под вымышленным именем» (Quadrio 1749,399).

Атрибуцию, предложенную Квадрио, в дальнейшем без сомнений воспроизводят все, у кого был случай высказаться о «Бранкалеоне»; она кочует по справочной и научной литературе[2] почти до конца XX века, пока не появилась статья Ренцо Брагантини, коренным образом изменившая общепринятые взгляды на вопрос[3]. Таким образом, криптоним Латробио, исправно несший свою службу без малого четыреста лет, мы должны признать не только практичным, но еще и очень метким.

Брагантини спрашивает: почему Квадрио счел, что Безоцци (Безуцци), на которого указывает предание, – именно этот, Антон Джорджо Безоцци? – и перечисляет еще троих с этой фамилией, действовавших в то же время и в том же краю, обращающих на себя внимание ученостью или литературными интересами, причем один, Джован Франческо, – автор «Жизнеописания блаженного Карло Борромео», изданного в Милане в 1601 году, а другой, Лудовико, – один из первых хранителей миланской Амброзианы (основанной кардиналом Федерико Борромео).

Что до Антон Джорджо Безоцци, на роль автора «Бранкалеоне» он подходит мало. Его автопортрет, набросанный в посвятительном письме «Жизнеописания блаженного Альберто Безоцци» (Милан, 1606), представляет Безоцци человеком, стремящимся реформировать в христианском (то есть посттридентинском) духе военное образование: «Имея возможность богатых бенефициев, и епископств, и выгодных партий, и службы у государей, я отказался от всего этого ради участия в создании военной семинарии, ибо папа Григорий XIII, которому я ради этого был представлен, и блаженный Карло, меня представивший, два светоча христианской веры нашего времени, видели в этом способ преобразовать религию: Христианство не получит должных преобразований, пока не будет устроено подобающее воинство, а подобающим оно сделается лишь таким образом, а посему я следую этим занятиям и помыслам, намереваясь в них умереть».

Это человек, у которого есть интересы более сильные и устойчивые, чем изящная словесность, – интересы, которые, надо полагать, отозвались бы в его романистике, если б он за нее взялся, между тем в «Бранкалеоне» мы ничего подобного не находим. Немногочисленные сочинения Безоцци не позволяют увидеть в нем автора такого сложного и утонченного текста, как «Бранкалеоне». С другой стороны, тема благоразумия, prudentia, широко распространенная в политической литературе конца XVI – первой половины XVII века, становится одной из важнейших тем нашего романа (ей посвящено все вступление), однако нигде в романе не заходит речь о такой ее стороне, как воинское благоразумие, prudentia militaris[4] (которому отведена, например, пятая книга «Политики» Липсия, хорошо известной автору «Бранкалеоне»), чего стоило ждать, будь автором романа Антон Джорджо Безоцци.

Брагантини обнаружил опись библиотеки Безоцци (165 томов); анализ ее показывает, в частности, неточность портрета Безоцци, начертанного Квадрио: человек, в юности прилежавший военному делу, а потом отошедший от него ради занятий благочестия. Доля текстов, касающихся военного дела, приближается к 20 % (и значительно увеличивается, если прибавить исторические сочинения, затрагивающие военные вопросы), причем многие из этих книг вышли в свет в годы, близкие к смерти Безоцци, что свидетельствует о его стойком внимании к предмету. Трудно представить, что осведомленность и заинтересованность Безоцци в этой сфере совсем никак не отразились бы в «Бранкалеоне» (хотя бы на уровне цитат), будь он его автором. С другой стороны, автор «Бранкалеоне» – человек, обладающий серьезными познаниями в медицине, а о Безоцци этого не скажешь.

Сопоставив вступительное письмо Тривульцио с тем, что говорит о себе автор «Бранкалеоне» во вступлении («Я не хочу сам издавать ее в свет по двум причинам…»), Брагантини приходит к выводу, что таинственный монсиньор и есть автор книги, демонстративно устранившийся от ее издания, и что, таким образом, автора «Бранкалеоне» следует искать в документированном круге знакомств миланского священника Джеронимо Тривульцио.

И вот наконец Брагантини предлагает кандидатуру – Джован Пьетро Джуссани (Джуссано), чье имя еще в XVII веке упоминалось в связи с «Бранкалеоне»[5]. В отличие от Безоцци, Джуссани – человек, чья биография хорошо известна.

Он родился в Милане, в знатном семействе, между 1548 и 1553 годом; кончил медицинский факультет, был принят в миланскую Коллегию господ медиков (Collegium Dominoram Physicorum) в мае 1572 году; оставил медицину и был рукоположен в иподиакона (24 сентября 1580), в диакона (17 декабря того же года) и в священника (18 февраля 1581). Он был среди приближенных миланского архиепископа Карло Борромео (1538–1584)[6], одного из величайших реформаторов Католической церкви в XVI веке. После смерти архиепископа Джуссани жил преимущественно в Монце. Кардинал Федерико Борромео, кузен миланского архиепископа, назначил Джуссани в Коллегию хранителей Амброзианы (1610) как одного из трех представителей городского духовенства; эту должность Джуссани отправлял долгие годы. Умер он в 1623 году и был погребен в Монце, в церкви Санта-Мария делле Грацие. Среди его религиозных сочинений выделяется «Жизнь святого Карло Борромео»: поручение сочинить такую книгу, свидетельствовавшее о высоком к нему доверии, Джуссани принял в конце 1605 года от Конгрегации облагав и от кардинала Чезаре Баронио, тут же взялся за работу и посвятил ей несколько лет. Эта биография, изданная, с посвящением папе Павлу V, в Риме в 1610 году, одновременно с канонизацией Карло Борромео (и в один год с «Бранкалеоне»), и получившая широкую известность не только в Италии, но и за ее пределами[7], тотчас сделалась мишенью резкой критики. Карло Баскапе, епископ Новары и близкий друг святого, нашел ее дурно написанной, неточной и плохо документированной, а ее автора, взявшегося за такой труд без консультации с более искушенными историками, – лишенным необходимой скромности. Джуссани защищался, перекладывая вину на печатников и на вмешательство других лиц без его ведома. В 1612 году в Брешии вышло второе издание «Жизни…», «пересмотренное и очищенное от некоторых ошибок, бывших в римском издании». Возможно, горечь от подобных споров и оправданий побудила уязвленного Джуссани окончательно перебраться из Милана в тихую Монцу.

Джован Баттиста Альцато, или Альчати, напечатавший в 1610 году «Бранкалеоне», был известен, помимо этой книги, всего одним изданием.

Брагантини указывает еще три книги, напечатанные Альцато с 1609 по 1624 год, и все они связаны с именем Джуссани, а одна из них – еще и с именем Джеронимо Тривульцио: это, напомним, человек, который появляется перед читателем «Бранкалеоне» на первых страницах, рекомендует его вниманию книгу и сообщает скупые – слишком скупые! – сведения о ее происхождении. Брагантини показывает тесные деловые связи между тремя этими людьми, продолжавшиеся, вероятно, до самой смерти Джуссани, а затем переходит к внутренним отношениям между «Бранкалеоне» и достоверными его сочинениями.

В частности, его «Наставление отцам, чтобы умели хорошо управлять своим семейством» (Милан, 1603) содержит развернутое рассуждение о правлении, которое, хотя по природе своей абсолютно, должно осуществляться «с любовью и приязнью к подданным»; этому есть близкий аналог в 34-й главе «Бранкалеоне» («Воистину, главное, о чем должен позаботиться государь, – расположение к нему подданных…»). Кроме того, автор «Наставления…» обнаруживает пристрастие к Эзоповой басне, которой приписывает несравненную педагогическую ценность и которую он, заимствовавшись ее сюжетом, способен сильно перерабатывать, – и то и другое прямо относится к «Бранкалеоне». Далее, «Послание к знатной особе» (Милан, 1609), трактующее о благородном сословии с цитатами из Сенеки о том, что все в людском мире зависит от мнения (opinio), находит в «Бранкалеоне» параллель в речах огородника (гл. 16). Коротко сказать, другие сочинения Джуссани показывают совместимость с «Бранкалеоне» (и этим отличаются от сочинений Безоцци), решение же публиковать роман под криптонимом объясняется одновременным изданием давно готовившейся «Жизни святого Карло»: различие между двумя этими текстами слишком велико (чтобы, добавим от себя, один не компрометировал другой). «Этот, доныне полуизвестный, шедевр прозы начала XVII века можно без промедления вернуть его законному отцу», – заканчивает Брагантини.

Источники, из которых заимствовался Джуссани, и модели, на которые он ориентировался, хорошо различимы и давно указаны. Во-первых, это роман Апулея. Знаменитый французский филолог Пьер-Даниэль Юэ (1630–1721), один из немногочисленных читателей «Бранкалеоне», в «Трактате о возникновении романов» (1670) говорит: «Вне всякого сомнения, „Бранкалеоне“ – подражание „Ослу“ Лукия или Апулея. Сия остроумная и весьма занимательная повесть написана в Италии» – и к этому прибавляет, что на той же античной модели Сервантес основал свою «Новеллу о беседе Сипиона и Бергансы» (Юэ 2007,388).

Финальные эпизоды романа восходят к новелле Страпаролы (Приятные ночи. X. 2): бежавший от жестокого хозяина осел встречает в горной чащобе свирепого льва, но «обманами и уловками» умеет внушить к себе уважение и в последовавших приключениях неизменно дурачит сильного, но не очень умного соперника. Именно у Страпаролы происходит тот разговор, которому роман Джуссани обязан своим названием: лев говорит: «Я зовусь Львом (leone), a тебя как зовут?» – на что расхрабрившийся осел отвечает: «А меня зовут Бранкалеоне», то есть Цапни Льва[8]. Обратившись к новелле Страпаролы, Джуссани глубоко ее перерабатывает. Во-первых, у него вся эта череда ослиных обманов кончается не торжеством, но гибелью обманщика и дает автору возможность произнести над его телом заключительную мораль. Во-вторых, у Страпаролы дело происходит в полусказочной Аркадии, где может водиться что угодно, а у Джуссани – в современной Тоскане, и ему приходится объяснять читателям, откуда там взялся лев: он объясняет, и это дает ему возможность прибавить к политическому плану своей «морально-политической басни»[9] замечание о том, что владыкам следует преимущественно заботиться об образованных людях, а не о своем зверинце (гл. 33), а кроме того, за басенным сюжетом наметить пусть условный, но исторический фон, в котором действуют Лоренцо Медичи, полководец Скандербег, флорентийский поп Арлотто, кардинал Сальвиати, вообще люди с собственными именами: о важности этого фона мы поговорим ниже. В-третьих, Джуссани передоверяет своему герою роль экзегета, которую раньше исполнял сам автор. Вот, например, как у Страпаролы осел объясняет, что не случайно упал поперек моста, а расположился так намеренно:

«Прикинувшись, что распален гневом, осел надменно ответил: „О негодяй и злодей, ты спрашиваешь меня, почему я тебя браню? Знай же, ты лишил меня самого несравненного удовольствия, какое я когда-либо за всю мою жизнь испытывал. Ты подумал о том, как бы я не погиб, а я в это время радовался и наслаждался“. На это лев спросил у осла: „А от чего ты испытывал удовольствие?“ – „Я умышленно расположился на этом стволе и притом так, чтобы половина меня свешивалась по одну его сторону, а вторая – по другую, и хотел во что бы то ни стало узнать, что весит у меня больше, голова или хвост“» (Страпарола 1978, 297).

А вот что он говорит у Джуссани:

«Надлежит тебе знать, что государи утверждены в своем сане не ради собственного могущества или удобства, но для блага и пользы подданных, так что не должно им помышлять ни о чем, кроме умения править подобающим образом, вперяя взоры преимущественно в общее благо, которое блюдется с помощью справедливости и милосердия, или сострадания, совокупленных одно с другим; посему государь должен быть не только справедливым, но еще и сострадательным. Эти добродетели должны сочетаться так, чтобы одна не подрывала другой, так что государь должен быть справедлив и сострадателен в согласии с требованиями общего блага. И чтобы не склоняться больше на одну сторону, чем на другую, надобно часто сосредоточиваться в себе самом, взвешивая две сии добродетели на весах исследования своих деяний, дабы познать, как они в тебе живут. Это я и хотел исполнить теперь в себе самом. Поэтому я и расположился таким образом на мосту, для справедливого взвешивания передней части, где пребывает милосердие, и задней, где восседает справедливость, дабы узнать, равны ли они во мне, поставленном править такими звериными толпищами. Так как, однако, ты отнял у меня такой прекрасный случай, ничего уже не поделаешь…» (гл. 37).

Кажется, что Джуссани компрометирует собственные намерения: ту политическую аллегорезу, которой – по-видимому чистосердечно – занимался автор (см. в особенности главу 27), перехватывает и с тем же успехом занимается ею герой, только не из искреннего желания наставить льва, а по своей злонамеренности и честолюбию. Для чего ему такая автопародия? Эта дискредитация политических толкований хорошо вписывается в общую картину недейственности и противоречивости дидактического аппарата, которую рисует Джуссани и о которой мы скажем ниже.

Далее, россыпь вставных историй, нанизанных на традиционный костяк «похождений осла», заимствована в массе случаев из Эзопа[10], а также из плутовской новеллистики (рассказы работников) и из анекдотов, высмеивающих тупость крестьян (рассказы огородника). Что скрепляет эти многочисленные истории в романе?

Всю историю Бранкалеоне можно описать как развертывание двух тем, совета (consiglio) и примера (essempio). Пример (в смысле «история, иллюстрирующая моральное суждение») упоминается в романе более 50 раз. Важность его связана с центральной темой авторского вступления – благоразумием. Память, мать благоразумия, представляет собой, помимо прочего, знание «многочисленных и разных примеров»; их открывает нам история, которой мы должны быть за то благодарны, по замечанию Цицерона; сколь наставительны чужие примеры, тому учат нас Тит Ливий и Тацит; сам автор называет «примером» анекдот о Формионе, историю о германском князе и его конюхе, и, наконец, «правдивый и достоверный рассказ о жизни одного животного», то есть сюжет своего романа.

В самом романе мать-ослица, давая сыну долгие наставления, называет примерами притчу об осле, навьюченном статуей Юпитера, и о прискорбном решении мышей (гл. 3). Примерами называют рассказываемые ими новеллы оба работника (гл. 9, 10). Потом и огородник называет истории, которые он рассказывал в присутствии осла, примерами, хозяин спрашивает: «Такты знаешь истории и примеры?» – и между ними происходит разговор на эту тему (гл. 16). Старый осел приводит сардинскому юноше «современный пример, именно одного осла, бывшего моим другом» (гл. 19). Рассказ о дебатах на совете ослов ведет за собой череду примеров: о зайцах и косулях, коне и олене, баране и козле, кролике и еже (гл. 21), осле у Юпитера и осленке у реки (гл. 21, 23). Настоящая вакханалия примеров разворачивается в гл. 27, где «пример» принимает значение «притчи, подлежащей толкованию»; здесь оказываются примерами не только рассказы участников ослиного совета, но и сами его участники («мулишка»). После этого поток примеров зримо иссякает: домашний пес называет себя самого и свое благополучие примером для осла (гл. 29), автор называет примером гибель коварного и тщеславного лиса (гл. 35).

Важность чужого примера ведет к важности чужого совета. Ослица-мать ссылается на своего мудрого дядю, который, неведомо для себя цитируя Ливия, говаривал, что «животное, которое само знает все, что ему надобно, – наилучшее; которое, само не зная, склоняет слух к чужим наставлениям, – хорошее; но то, которое и не знает, и не желает научиться от других, – дурное животное» (гл. 3). Перечислить все советы, подаваемые друг другу персонажами романа, значило бы переписать роман целиком, но на совете в значении «совместного обсуждения» стоит остановиться.

Все совещания, о которых рассказывается в романе, составляют сюжет вставных новелл (иначе говоря, все эти советы приводятся кем-то из рассказчиков как «пример»). Первый совет, нами встречаемый, – это всеобщий собор мышей, о котором повествует мать-ослица (гл. 4)[11]. С рассказами огородника в роман приходят советы ломбардских крестьян: их мы видим в гл. 8 (по поводу засыхающего тополя), 13 (по поводу обид, чинимых солнцем), 17 (строительство колокольни и сев иголок), 18 (борьба с гусеницами; без совета «у них и самое мелочное решение не принималось», замечает здесь рассказчик). Наконец, обширный рассказ старого осла о совете ослов, композиционный аналог апулеевской сказки об Амуре и Психее, стоит в центре романа, занимая главы 20–27 из тридцати девяти. Для дидактизма Джуссани характерно, что Бранкалеоне – в отличие от Луция, чьим ушам эта история не предназначалась, – прямой адресат этого рассказа; а для восприятия «Золотого осла» как аллегорического романа характерно, что рассказ старого осла завершается аллегорезой (это упоминавшаяся выше 27-я глава, в которой автор, прерывая рассказ, выходит на сцену и объясняет читателю морально-политический смысл происшедшего). На этом эпизоде, центральном в романе[12], советы иссякают; уже здесь мы видим желание честолюбивых ослов избежать общего собрания или манипулировать его ходом, а в дальнейшем перед нами только удачные попытки лиса навязать совету свое решение (гл. 34) или противодействовать его созыву (гл. 35). Ни одно из описанных в романе совещаний не заканчивается добрым решением – все они в разной мере нелепы или прямо пагубны[13]. Этот безрадостный взгляд на пределы людской рациональности, на плодотворность коллективных обсуждений и на способность быть глухим к голосу своих страстей стоит в связи с общей картиной бесплодности педагогических усилий, предстающей нашему взгляду в романе. Тут нам стоит вернуться к Апулею.

«Бранкалеоне», несомненно, одно из проявлений богатой итальянской рецепции «Метаморфоз»[14]. В его мире, однако, невозможно никакое превращение, осел останется ослом; более того, эта невозможность превращения и необходимость познать, что ты принадлежишь своей участи, – главная моральная тема романа, а попытки Бранкалеоне противиться этой невозможности – главный двигатель его приключений и причина его гибели. Что общего между Луцием-ослом и Бранкалеоне? Обычно это сходство понимается в том смысле, что осел, наделенный разумом, – привилегированный наблюдатель, он может видеть вещи, к которым не допускают чужих людей. Однако даже если мы взглянем на похождения апулеевского осла, то заметим, что он не столько видит, сколько слышит. В самом деле, многое ли из его приключений попадает в категорию «вещи, которые люди постыдились или остереглись бы делать при осле, если бы знали, что он существо разумное»? Очень немногое – насилие скопцов над мужиком (VIII. 29), историю мельника, его блудливой жены и ее нечестивой мести (IX. 22–31), стычку огородника с солдатом (IX. 40) – вот, пожалуй, и все; и даже эпизод с «ослиной Пасифаей» (X. 21–22), строго говоря, сюда не входит, потому что она ведь и влюбилась в него по его разумности. С другой стороны, Луций слышит рассказы разбойников о превратностях грабежей (IV. 8-21), жалобы Хариты (IV. 26–27), сказку об Амуре и Психее (IV 28-VI. 24), рассказ Тлеполема, выдающего себя заразбойника Гема (VII. 5–8), рассказ о гибели Тлеполема и Хариты (VIII. 1-14), анекдот о бочке (IX. 5–7), историю новой Федры (Χ. 2–6) и т. д. – все это его ушам не предназначалось. Но Бранкалеоне в этом очень отличается от Луция: он вообще не подглядывает ни за какими происшествиями, которые дали бы ему (или автору) пищу для размышлений и моральных выводов, – он только подслушивает. Ведь пример, exemplum, – жанр словесности, это не то, что происходит у тебя перед глазами, а то, о чем тебе рассказывают. В «Бранкалеоне» беспрестанно о чем-то говорят, и почти все[15] эти истории, помимо воли рассказчиков, адресованы ослу, неся поучение, которое ему предстоит осмыслить. Бранкалеоне – скиталец в мире густой дидактики, осел Апулея, бредущий по страницам Валерия Максима.

Он отменно умеет в этом мире ориентироваться. Первая реплика, с какой он появляется в романе (конец 5-й главы), пресекая и обессмысливая бесконечные материнские поучения, показывает его умение одним авторитетом парировать другой:

«Добрая мать еще хотела продолжать свои наставления, но осленок, скучая этою рацеей, сказал так:

– Любезная моя матушка, благодарю вас за доброжелательность, какую вы мне выказываете, но знайте, что я не могу больше слушать, ибо дрема меня долит, и потом, вы поведали мне столько всего, что и половины было слишком, и я уже забыл бóльшую часть. Четыре дня назад я пасся с вашим братом и слышал от него, что всякое животное рождается со своим жребием, добрым или злым, который им правит, а потому нет нужды в таком множестве наставлений для благополучия одного осла; засим дайте мне поспать остаток ночи, ибо я в этом весьма нуждаюсь».

В дальнейшем он умеет забыть одни наставления любящей матери, а другими воспользоваться так, что она бы пришла в ужас. «Когда окажешься или на дороге, или в других обстоятельствах при их (людей. – Р. Ш) беседе, навостри уши и слушай прилежно, ибо научишься многим прекрасным вещам, которые тебе потом весьма пригодятся, и узнаешь, как с их помощью управлять самим собой», – говорила она (гл. 3); он внимательно слушает рассказы огородника и работников и выносит из них, между прочим, что «там, где недостает собственных сил, надобно восполнить хитроумием и плутней» (гл. 14)[16]; вспоминает он эту заповедь в 35-й главе, при начале своей недолгой, но блистательной карьеры звериного монарха, – но мать никак не имела в виду, что полученные таким образом наставления должны служить его честолюбию.

Роман Джуссани – еще и новая реинтерпретация боккаччиевского жанра, очередной ответ на вопрос «что еще можно сделать с обрамленным сборником новелл». Теперь это роман со вставными новеллами[17]. Стоит заметить, что развернутый сюжет рамочного повествования дает вставным новеллам возможность обратного воздействия. Там, где рамка представляет собой диалог, что значат для него новеллы? Может ли новелла влиять на поведение персонажей рамки? Пока они ведут разговор, они неуязвимы, как боги, у них нет никакого поведения, кроме речевого, и никакого времени, кроме настоящего, благодаря чему они избавлены от страхов, надежд и необходимости быть дальновидными; эти изящные и красивые люди, ведущие беседу о любви и красоте, никак не переменятся от своих собственных рассказов: они хозяева этой беседы, они породили эту новеллу и убьют ее при необходимости, она служит для них источником удовольствия и доводом в споре – ничем больше. С другой стороны, посмотрим на «Путешествие трех королевичей Серендипских» (1557), гораздо более архаическое в жанровом смысле, чем современная ему новеллистика Фиренцуолы, но располагающее более или менее развитым рамочным сюжетом, с гордыми царями и мудрыми советниками: здесь именно вставные новеллы ведут к счастливому концу рамочного сюжета, исцеляя императора Берамо. У Джуссани же именно способность и желание главного героя реагировать на дидактическую составляющую вставных новелл организуют сюжет и создают этическую проблему романа. Вставная новелла в «Бранкалеоне» находится в некотором отношении к сюжету (то есть к главному герою) и к морально-политическому ее истолкованию (то есть к читателю). Эта громоздкая педагогика применительно к ослу терпит крах как вследствие противоречивости своих уроков, так и вследствие его неукротимого честолюбия, – но над ее руинами встает автор и произносит последнюю мораль, заимствованную у Аристотеля и Джованни Ботеро. «Таков был конец Бранкалеоне, который с помощью великой злокозненности в короткое время взошел к такому могуществу, что подчинился ему царь зверей. Из сего случая можно вывести, сколь справедливо суждение, что все, производимое насилием, недолговечно». Осел не оправдал педагогических надежд, но есть еще читатель.

Жизнь Бранкалеоне вообще делится на три этапа сообразно тому, кто задает ему этические рамки. Сначала это была мать – одни ее заповеди он исполнял, пренебрегая другими; потом ее сменил старый осел, которого Бранкалеоне называет отцом (гл. 19) и который обновляет в его памяти материнскую заповедь «познай самого себя»: повторим, что в нашем романе это заповедь смирения, призывающая знать тесные пределы своей участи и мало отличающаяся от пословицы «Всяк сверчок знай свой шесток». Под влиянием старого осла Бранкалеоне смиряется со своим положением, изгоняет из сердца «всякую скорбь и всякий честолюбивый помысел» (гл. 31) и живет спокойно – на этом бы сюжет и кончился, если бы осел не попался в руки воплощенной гордыне, испанцу. Именно «его испанская спесь», suo fasto spagnuolo (гл. 31), оживляет мечты Бранкалеоне стать чем-то большим осла: с обрезанными ушами, в пышном уборе с гремушками, он перестает быть похож на себя самого и может морочить голову окружающим.

Благодаря тому, что финальная часть романа заимствована у Страпаролы, Бранкалеоне оказался единственным персонажем, у которого есть личное имя[18]. Нам это представляется важным: имя, которое он дает себе сам, запечатлевает его попытку присвоить себе другой статус, выше самого высокого статуса в зверином мире: «Если ты лев, то я – Цапни Льва». Иначе говоря, его имя – символ его честолюбивых притязаний, противоречащих наставлениям его мудрых родителей и, как вскоре выяснится, гибельных для него.

Но можно посмотреть на это с другой стороны. Все персонажи, окружающие Бранкалеоне, – персонажи басни, чье бытие исчерпывается ихположением: «ослица-мать», «флорентинский дворянин», «огородник», «работник», «старый осел»; собственное имя было бы излишне и мешало бы скупому изяществу их жанрового поведения. В этом смысле Бранкалеоне, нарекший себе имя, стремится выбраться из мира басни в мир истории – тот, где есть Лоренцо Медичи, полководец Скандербег и другие имена, осененные личной славой. Традиционное противопоставление «басни» (fabula), основанной на вымысле, и «истории» (historia), придерживающейся правды, здесь разыгрывается по-новому, с точки зрения честолюбца, стремящегося сменить поприще и во всех смыслах сделать себе имя. То, что по поводу его гибели автор произносит финальную мораль, – свидетельство поражения, которое терпит герой: Бранкалеоне остается запертым в жанре, из которого так усердно старался выбраться.

Бранкалеоне

История занятная и нравоучительная, из которой каждый может извлечь полезнейшие наставления, как управлять собой и другими

Сочинена некогда философом, нарицаемым Латробио, человеком, искушенным во всех науках, а ныне издана в свет Иеронимо Тривульцио, миланским гражданином клириком, на общую пользу.

Сиятельному господину и достопочтеннейшему моему покровителю синьору Карло Антонио Роме[19]

На сем заканчивая, почтительно целую руки Вашей Милости и прошу для Вас у нашего Господа непрестанного умножения самых желанных отрад.

Милан, 24 февраля 1610

Вашей сиятельной Милости преданный слуга

Джован Баттиста Альцато

Иеронимо Тривульцио[20]

К благосклонным читателям

Пока я приводил в порядок и расставлял разные писания моего монсиньора, в руки мне попалась эта занятная история, которую я отложил в сторону и прочел потом с величайшей отрадой. Принимая во внимание богатую назидательность, в ней заключенную, я рассудил, что хорошо было бы издать ее в свет на общую пользу, тем более что сам сочинитель во вступлении, исполненном обширной учености, утверждает, что написал сию историю с этой целью, так что я настоятельно просил о том монсиньора, который сказал мне, чтобы я поступил с нею, как мне угодно, затем что он мне ее дарит, и прибавил, что, хотя предмет, который в ней трактуется, кажется пустым, все же она будет весьма полезна тому, кто ее прочтет и внимательно обдумает, и для того ее и написал этот Латробио, католик и человек набожный, чему свидетелями многие другие особы, доныне живые.

Сего ради, благосклонные читатели, по великой любви, которую я питаю к ближнему, я решил выпустить эту историю в свет и призываю вас ее прочесть, уверяя, что, помимо удовольствия, которое вы вкусите за этим чтением, вы извлечете из нее такую пользу, что останетесь весьма довольны. Читайте ее, и особливо вступление вместе с двадцать пятой главой. Да будет Бог к вам милостив.

Вступление

Нет никакого сомнения, что люди, лишенные благоразумия, не только несведущи и дурны, но и могут называться мертвыми[21], ибо благоразумность есть жизнь человека, которая им движет и подает ему духа, чтобы ступать и действовать, как подобает человеку. Поэтому мы видим, что благоразумные люди умеют весьма хорошо управлять и самими собой, и другими, с великой осмотрительностью оберегаться преград, ловушек и помех сего злосчастного мира и весьма хорошо защищать и охранять себя среди штормов и скал сего бурливого моря; этого не видно в неблагоразумных, коих, словно смрадные трупы, непрестанно клюет всякий оголодавший стервятник, ищущий чем наесться. Хотя все подтвердят, что слова мои – сущая правда, однако весьма немного таких, кто потрудился бы стяжать столь драгоценное и необходимое свойство, как благоразумие, и кто подлинно бы сделался благоразумным. Это происходит с большой частью людей оттого, что они, если только едят, пьют и веселятся, ни о чем другом не заботятся; с другой же частью оттого, что им не по нраву трудиться; а с иными оттого, что, родившись с золотой шерстью[22], думают, что они на вершине совершенства и без того знают больше, чем нужно. Есть еще иные, которые, оттого что шатались по миру и оставляли деньги в харчевнях, мнят себя способными на любое великое начинание. Скажу еще, что находятся такие, которые, читая книги политических писателей, как то: «Республику» Патрицио[23], Тулузца[24] и им подобных, думают, что выучились настолько, что заслужили зваться великими разумниками, и что им можно доверить любое важное дело по какой угодно части; они находят пустоголовыми королей, князей и тех, кто правит миром, а послушать их рассуждения – считают себя великими Ликургами, (Полонами и Прометеями[25].

Этим-то дымом[26] помрачился однажды мозг философа Формиона[27], которого, конечно, можно было числить среди мудрецов, однако он имел дерзость держать речь с кафедры в присутствии Ганнибала карфагенянина и трактовать о военном искусстве, давая наставления, как строить войско, как нападать, как защищаться, как разбивать лагерь и занимать крепости. От этого рассмеялся разумный и доблестный полководец; когда же царь Антиох[28] спросил его, как ему кажется Формион, он отвечал, что знавал много помешанных, но никогда – помешанного так сильно, чтобы осмелиться трактовать подобный предмет в присутствии Ганнибала карфагенянина. Этим он хотел сказать, что Формион мог считаться человеком, смыслящим в военном деле, при ком-нибудь другом, но никак не при нем, бывавшем в столь великих делах, затем что практика весьма отлична от теории и что разумный солдат – не тот, что по книгам только учился воинскому ремеслу, но скорее тот, что сражался в разных битвах. Я же хочу сказать этим примером, что для того, чтобы стяжать благоразумие и быть человеком, нужно нечто иное, чем читать книги политических писателей, – как, например, чтобы быть хорошим архитектором, требуется нечто иное, чем чтение книг об архитектуре, из коих, как можно видеть, многие нынешние научаются делать какие-то свои модели, которые в конце концов оказываются вроде рецептов ярмарочного шарлатана[29], на практике никогда не действующих. Благоразумие людское (не говорим о том, которое внушаемо и даруемо Богом) порождается, как пишут философы, собственными его отцом и матерью, то есть навыком и памятью[30], когда эти двое сочетаются на ложе здравого суждения. Под навыком понимается житейская опытность, то есть умение вести дела и, как говорится, сунуть руки в тесто. Под памятью понимается знание былых событий[31], многочисленных и разных примеров, исходов дел, веденных ранее другими, и умение извлекать из сего плоды. Навык, который мы назовем теперь опытностью, имеет великую важность в обретении благоразумия; поэтому Цицерон в первой книге «Об ораторе» говорит, что эта опытность имеет величайшее достоинство и превосходит предписания и мнения всех лучших наставников и мудрецов[32]. Кроме того, Плиний в двадцать шестой книге «Естественной истории» ясно говорит, что это наставница во всех делах[33], а в разделе семнадцатом – что ей следует доверять предпочтительно[34]. От нее многое ставит в зависимость и Аристотель в последней главе десятой книги «Этики», говоря, что всякому, кто желает быть мудрым и понимающим, необходима опытность[35], имея в виду, что без нее человек не сделает ничего доброго. И тот же Цицерон в первой книге «Обязанностей» прямо сказал, что ни врачи, ни полководцы, ни ораторы, хотя бы сполна постигли предписания своей науки, не совершат ничего достойного без навыка и упражнения[36], то есть без опытности.

Память, матерь благоразумия, то есть знание былых событий, имеет не меньшую важность, чем навык[37], и тому, кто хочет ее найти, следует знать, что она живет в покоях, столь богатых и пышных, какие только можно вообразить: проще говоря, в истории. Кто примется за изучение истории, сполна известится о приключившемся с другими, благодаря чему люди отменно выучиваются управлению и собой, и другими, как уже сказано. Цицерон в речи «В защиту поэта Архия» говорит, что мы должны быть весьма признательны истории, ибо, если б не она, лежали бы во мраке все примеры[38], из которых мы столь многому научаемся и без которых мы не давали бы нашим действиям подобающего направления. Поэтому он же во второй книге «Об ораторе» говорит, что история есть свет истины и наставница жизни[39]. Плутарх в «Жизни Тимолеонта» оставил нам сочинение прекрасной учености и назидательности, где сказал, что мы должны глядеть в чужую доблесть, словно в яснейшее зеркало, и научаться из нее украшать себя и устраивать или приводить в порядок нашу жизнь[40]. И Тит Ливий в первой книге своей истории оставил нам то же увещевание, говоря, что мы должны глядеть в деяния и примеры других, ибо из них можем отменным образом усвоить наставления и поучения и для наших частных нужд, и для нужд республики; равным образом, что в них увидим худого, того не должно ни исполнять, ниже пробовать[41]. И если чужие приключения и примеры столь нам нужны, дабы стяжать благоразумие, надлежит о них памятовать, а с этой целью надобно непрестанно читать истории. Таково было одно из полезнейших наставлений, поданных добрым и мудрым императором Василием сыну его Льву, который потом наследовал ему на престоле и получил прозвание Философа[42]. Эти наставления, или увещевания (как он их озаглавил), разделены на 66 глав, и в 56-й он говорит так:

«Изучай и читай истории древних, ибо там без труда найдешь то, что другие собрали долгим трудом, почерпнешь и познаешь и доблести добрых людей, и пороки дурных, различные перемены сей человеческой жизни, неустойчивость этого мира и стремительные падения империй, и чтобы сказать одним словом, – узришь наказания дурных дел и воздаяния добрым, остерегаясь первых, чтобы не впасть тебе в руки Божественного правосудия, и держась последних, дабы получить заслуженное воздаяние»[43].

Так написал этот прославленный император, увещевая своего сына читать истории и показывая ему цель и образ действий, какого должно держаться, чтобы извлечь плоды. Вот каковы отец и мать благоразумия, которые, как я сказал, порождают оное, сойдясь на ложе здравого суждения: я понимаю под этим, что они производят истинное и совершенное благоразумие, когда объединяются в сердце человека рассудительного, который, умея судить о добре и зле и различать между добрым и дурным действием, умеет весьма хорошо извлекать плоды и наставления как из опытности, так и из истории и благодаря этому делаться весьма благоразумным. Дайте прочесть все истории мира человеку, не имеющему рассудительности, и заставьте его улаживать какое угодно дело: он во всем будет таков, каким родился. Тому, кто хочет стяжать благоразумие, необходимо иметь хоть какой-то рассудок, хотя бы еще не совершенный, ибо он усовершенствует его, применяя к делу.

Хотя я сказал, что для стяжания мудрости необходимы опытность и история в их сопряжении, однако не намеревался отнять собственное достоинство и плодотворность у истории, которая и одна может служить обретению этой добродетели. То правда, что если одна с другой соединяется, они рождают совершенное благоразумие; но правда и то, что с помощью одной истории можно сделаться достаточно благоразумным хотя бы для собственных потребностей. Подобное мы видим на примере курицы: если потопчет ее петух, она снесет отменное яйцо, но если нет у ней петуха в распоряжении, она со всем тем не прекращает нести яйца в достаточном количестве и весьма питательные, лишь бы была сыта. Так и история, если ее сопровождает навык, производит совершенное благоразумие, но и в отсутствие этого спутника не теряет своей плодотворности для того, кто будет читать ее часто и сумеет рассудительно взирать на события, в ней отмеченные.

Поэтому многие мудро предпочитают ее навыку и вследствие сего призывают всех к ее чтению. По этой причине и отец нынешних политических писателей, Корнелий Тацит, в четвертой книге «Анналов» прямо говорит, что история полезней, потому что большинство учится на чужих примерах и приключениях[44]. Если бы без навыка нельзя было приобрести благоразумие, благоразумны были бы весьма немногие: я докажу это двумя неопровержимыми доводами. Первый: навык не оказывает положительного действия иначе как с возрастом. Поэтому говорит Овидий в шестой книге «Метаморфоз»: Seris venit usus ab annis[45]. Я хочу сказать, много надобно времени тому, кто хочет получить пользу от навыка, ибо надлежит долго заниматься разными делами. Поэтому и говорит пословица, что благоразумие живет только со стариками: так, мы видим, что врачи (от которых требуется много практики вкупе с ученостью) хороши, когда состарятся, ибо опыты у них были разнообразные и несметные. В согласии с этой истиной тот, кому удастся достичь крайних пределов длительного навыка, сможет считать себя счастливцем, но добираются до сих пределов весьма немногие, особенно сейчас, когда люди живут столь беспорядочно. Поэтому мудрый Солон, как сообщает Лаэрций в его жизнеописании, говорил, что старится в усердном учении[46], желая показать, что, будучи наконец способен пользоваться плодами трудов, посвященных учению, он уже недалеко от смерти; итак, от навыка немногие могут добиться помощи.

Второй довод: навык живет с весьма немногими; я хочу сказать, лишь весьма немногие имеют случай употребить себя в делах и испытать себя в мирских занятиях, как это явственно видно, так что лишь немногие могут извлечь благоразумие из навыка и опытности. О, сколь много отменных дарований, остающихся в пренебрежении и без употребления, проводят годы, живя на шарлеманер[47], как говорит пословица, а будь они употреблены в делах теми, кому надлежит вести оные, были бы и они в числе людей благоразумных, и у государей, возможно, их предприятия шли бы лучше. Но терпение – так все идет в свете и будет идти до его скончания.

Помню, читал я об одном знатном господине, жившем в Германии, который, хотя и был благородного духа, за всем тем избегал волнений больше, чем следовало, ибо некие честолюбивые и своекорыстные льстецы внушили, что лучше ему заботиться о телесном здоровье: по этой причине он уступил другим управлять не только его подданными, но и им самим (нельзя вообразить в государе ничего более неподобающего и губительного для его репутации и влияния). У этого господина был конюх родом из другой области, к которому он по добродушию своему питал большую приязнь, хотя подобный человек и не заслуживал такой великой милости. Тот, видя, что ему так благоволят, решил и хозяйские дела кругло обделывать, и себя не обидеть, и если мог куда запустить руки, то уж не пренебрегал. Среди прочего он наполнил конюшни господина чужеземными лошадьми, много худшими, чем его собственной породы кони, лучшие в Германии, и им одним давал объездку, так что этот государь другими лошадьми и не пользовался; и так как их обильно кормили, усердно чистили скребницей и холили, они выглядели лучшими в свете и казались таковыми тем более, что слуга с лукавым намерением допускал на конюшню несколько лошадей местной породы, но из самых немощных и тощих, которые в сравнении с его лошадьми выглядели сущими ослами. Добрый господин был в высшей степени доволен, полагая, что его любимец весьма ему предан и в службе усерден; а если иной раз эти его кони (чистопородность коих заключалась в добром корме), стоило на них сесть, падали или по меньшей мере упрямились, конюх тотчас их оправдывал, говоря, что это вышло из-за скверной узды, или по вине кузнеца, или по иной причине. И государь, весьма его любивший, верил ему во всем, ибо не входил в дела, как следовало бы.

Случилось однажды, что император по причине одной свадьбы созвал всех князей Германии ко двору; собрался туда и этот господин, а с собою повел коней самых вышколенных и отборных, какие были у его конюха, надеясь получить награду на предстоящих турнирах. Вышло, однако, наоборот, ибо на каждом турнире он неизменно оказывался побежденным и обесславленным. Тогда-то он догадался, хоть и поздно, что в его любимце больше корысти, чем верности, и решил приискать другого на эту должность. Когда же он сетовал на свое несчастие в беседе с другим князем, своим другом и родичем, тот сказал ему следующее:

– Воистину, я был изумлен, видя, что ваше превосходительство появляется на турнирах с подобными конями, пренебрегая лошадьми вашей породы, как-никак лучшими в Германии, и именно подумал, что это плутня вашего конюха. Синьор, если вы велите хорошо кормить ваших коней и упражнять в манеже, будьте уверены, что они вам отменно послужат.

Нет никакого сомнения, что ваши кони, пренебрегаемые и неупотребляемые в дело, казались вам хуже этих чужеземных, но, если впредь вы станете ими пользоваться, они окажутся несравненно прекрасны и много лучше этих. Напомню вам, синьор, что как при выборе поверенных и слуг не следует полагаться на чужой вкус, но только на ваш собственный, ибо им предстоит зависеть от вас, а не от кого другого, так надлежит вам выбирать и коней для вашей конюшни. И как, если вы хотите хороших поверенных и слуг, вам следует упражнять их и употреблять в делах, так надлежит упражнять и коней. Если же сделаете, как я говорю, впредь не будете сносить таких попреков при этом дворе, где порицали вас все эти князья и сам император. И хотя все понимали, что эта великая неудача выпала вам на турнирах по вине лошадей, однако никто не мог оправдать вас в том, как мало рассудительности вы показали, употребляя подобных коней.

Князь послушался дружеского совета и, отставив своекорыстного конюха, подыскал себе другого, верного и хорошего, который держал вышколенных коней местной породы, так что впредь на турнирах и на войне князь неизменно пожинал величайшие почести.

Эта история, хотя несколько отклонила нас от нашего рассуждения, со всем тем может послужить примером и принести пользу многим, кто, может статься, схож с этим князем. Итак, поскольку из приведенных доводов следует, что немногие могут стяжать благоразумие из навыка, так как немногие заняты в делах, уместно будет привлечь историю, столь богатую и плодоносную.

Не хочу умолчать здесь о том, что рассказывает Антонио Палермец[48] в книге о речах и делах мудрого Альфонсо, короля Неаполитанского. Этот государь говаривал, что исторические книги суть лучшие советники, каких можно обрести; и он был прав, ибо они показывают события в нагой истине и прямодушно, без всякой лести[49], каковой порок столь свойствен советникам государя. Поэтому каждый должен постоянно читать сочинения историков, и если он государь, особливо читать истории самых знаменитых и благополучных государей, а если частный человек – те истории, из которых он может извлечь пользу для себя самого, и так надлежит поступать в каждом занятии, гражданском ли, военном ли или домашнем. Видя эту потребность в истории, даже необходимость ее, я всегда желал по человеколюбию подать некую помощь ближнему в этом отношении. И хотя почти никакой не остается мне возможности, ибо дарования более счастливые сполна удовлетворили эту потребность, я все-таки рассудил за лучшее и самому что-нибудь сделать. Итак, когда стал мне известен правдивый и достоверный рассказ о жизни одного животного, способный подать пример и наставление многим, я решил, навив основу и выткав ткань, написать прекрасную историю, в надежде, что она когда-нибудь да окажется издана в свет неким благожелателем на общую пользу и что все, или большинство, прочтут ее с охотою, привлеченные удовольствием, получаемым от ее чтения. Я не хочу сам издавать ее в свет по двум причинам: во-первых, так как следует дать ей время созреть, во-вторых, чтобы мне не получать раны от ядовитых языков, которые бы облаивали меня и без всякой причины.

Мом[50], судья и критик дел, свершаемых богами, видя, что не может ничем попрекнуть Венеру по безупречной ее красоте, решил по крайности придраться к чему-нибудь в ее сандалиях или туфлях. О, сколько и в наши времена находится Момов, желающих во что бы то ни стало критиковать чужие дела, будь те хороши или плохи: им хоть бы как-то уязвить, тогда они вполне утешены. Я знаю, иные мне скажут, что я сумасшедший, коли хочу писать и тратить труды на такой низкий лад. Таким я скажу, что лучшие писатели мира не гнушались обращать перо на предметы и более низкие. Гомер как-никак писал о битве мух, Вергилий восхвалял пчел и осу, Фаворин, славный философ, славил четырехдневную лихорадку, Лукиан превозносил ремесло парасита, Плутарх написал диалог о Грилле, Апулей с важностью вел речь об осле[51], и несметное множество искусных мужей занималось подобными предметами, так что вздумай я перечислить всех, это затянулось бы слишком надолго.

Другие осудят во мне безумие еще большее, ибо я верю, что смогу убедить иных, что животные имеют дар речи и беседуют меж собой: этих я сам осужу как невежд, ибо они не знают, что природа дала всем животным свой инстинкт и свою речь, необходимую для сохранения их бытия. Что они беседуют друг с другом, не значит, что они образуют слова, подобно людям, хотя наш Бердинарно Менадичи[52] пишет, что как среди людей находятся такие, кто говорит по-звериному, так и среди зверей могут обретаться такие, что говорят по-человечески, как мы наблюдаем в сороках, попугаях и тому подобных. У зверей говорить – значит извещать доступным им способом, изъясняя свои понятия различными телодвижениями и звуками[53]. Отделенные разумения[54], каковы, например, демоны, хотя и не могут образовывать слова за неимением языка, тем не менее понимают друг друга и изъясняют свои понятия, и если бы мы захотели описать их совет или разговор, по необходимости обратились бы к человеческим словам, так что, если в нижеследующей истории выведены звери, разговаривающие как люди, это не оттого, что они в самом деле так разговаривают, но ради того, чтобы изложить их понятия.

Я ничуть не сомневаюсь, что найдутся и еще другие – к несчастью, взыскательные, – которые станут поносить меня за то, что я-де пожелал поставить зверей в пример людям, словно у нас нет несметных книг, полных примерами славнейших особ, из которых можно выбрать превосходные наставления. Таким я отвечу, что в этом ничуть не погрешил, ибо даже мудрейший Соломон в своих «Притчах» ставит в пример муравья (как написано в главе шестой), говоря так: «Пойди к муравью, о нерадивый и никчемный, и хорошо рассмотри пути его», то есть его образ действия, «и научись от него мудрости»[55]. А в последней главе он ставит в пример других крохотных животных, говоря, что хотя они малейшие на земле, но мудрее мудрых, и перечисляет муравья, зайца, саранчу и тарантула. К этим он прибавляет еще трех, что ходят благопоспешно, и называет льва, петуха и барана[56].

Многие сетуют, что люди в сем свете подвержены множеству опасностей от разных зверей, обыкновенно им вредящих; таким я скажу, что сетованья их неосновательны. Прежде всего, они должны знать, что таким образом пожелал Господь Бог напомнить нам о гнусности греха, из-за которого человек приходит в такое состояние, что против него ополчаются даже звери, чего не случилось бы, не будь допущен грех. Далее, пусть примут в рассуждение, что звери могут приносить им больше пользы, чем вреда, ибо могут служить для них примером многочисленных достоинств (если только те захотят ему внять). Разве не научаемся мы мудрости от змеи[57], животного столь вредоносного и ядовитого? Надо уметь извлекать пользу из вещей и знать несомнительно, что все животные сотворены на службу человеку, так или иначе, для тела или души. Думаю, достаточно сказано этим Момам в ответ, если только он нужен.

Пусть же, если эта история когда-нибудь выйдет в свет, никто не уклоняется прочесть ее, хотя она и кажется басней, ибо даже из басен научаются доброй жизни, и первые мудрецы учили философии, в особенности нравственной, под покровом басни. Многие сделались бы счастливы, читай они скорее Эзопа, чем некоторые книги. Кроме того, предупредим их, чтобы читали эту историю внимательно, примечая мораль, в ней заключенную, а не занимались ею для препровождения времени, как делают многие, впустую тратя время и труды. Как врачи, желая исцелить недуг, изучают книги древних, откуда почерпают способы его лечения, так и тот, кто желает исцелить недуг души, должен изучать истории и почерпать в них лекарства, сообразные его нуждам. И с тем же расположением духа он должен читать эту историю, в которой, несомненно, обретет много важных наставлений.

Глава I

О том, что Сардиния производит красивейших, смышленых и сильных ослов

Сардиния – остров с титулом королевства, расположенный в Средиземном море в том заливе, что зовется Львиным морем[58]; она прилегает к Италии против Тосканы и не очень далеко от Африки; имеет 570 миль в окружности и заключает в себе многие города, замки и виллы; по праву наследования она, как и Сицилия, находится под властью могущественнейшего короля Испании. У южной ее части, напротив Кастелло Арагонезе[59]и Вилла ди Кьеза[60], где пизанцы, покуда были там господами[61], разрабатывали богатые серебряные рудники, лежит островок, в древности звавшийся Дибутой, а теперь называющийся Ослиным[62], из-за породы ослов, которая здесь встречается: эти ослы – лучшие в мире, как по крепости, так и по послушности.

Эти животные роста среднего, хорошо сложены, и многие из них обнаруживают благороднейшую красоту, имея масть, похожую на черный бархат, с волосом довольно длинным, тонким и вьющимся, что придает им великую прелесть. И хотя ослы вообще по душевной природе трусливы, смирны и грубы, что происходит оттого, что сердце у них большое и толстое, а желчи нет[63], эти, однако же, храбры и сообразительны, что происходит как от свойства воздуха, сохраняющего тепло, так и оттого, что они кормятся травой, что зовется лютик, для человека ядовитой: кто ее поест, умирает смеясь. Отсюда выражение risus sardonicus[64], употребляемое, когда хотят указать на смех притворный. Но ослам лютик ничуть не вредит и даже, нагревая кровь, рождает в них благородный дух, так что они весьма резвы и смышлены и кажутся наделёнными разумом. Потому сих ослов, ввиду такой доброй породы, подыскивают и развозят едва не по всему свету, и являются в эти края разные купцы, прикладывающие величайшее усердие, чтобы их добыть.

Прибыл на Сардинию по своим делам один флорентинский купец, имевший поручение от приятеля, знатной особы зрелого возраста и мирного нрава, купить одного из местных ослов, какой покрасивее, для службы по его надобностям, ибо тому приходилось часто ездить на свою виллу. Купец прибыл на островок выбрать одного на свой вкус; он выказал в этом должное усердие и, много торговавшись, наконец уговорился с одним посредником, который обещал потрафить, да еще и за небольшую цену, если прибавит ему от своих щедрот, а без сего не достичь ему желанной цели. Этот человек пошел к своему знакомцу, у которого был осел, хороший и красивый, хотя еще не вошедший в возраст, и убеждал его продать осла флорентинцу; тот согласился, и они пошли на выгон поглядеть на осла; купец был весьма им доволен и согласился в цене, с тем чтобы заутра тот привел ему осла в Кастелло Арагонезе.

Когда они условились, продавец пошел на выгон и привел осленка в дом, где почистил его пучком соломы и дал ему немного отрубей на ужин, чтобы назавтра он глядел красавцем. Мать его приметила эту необычную ласковость и догадалась, что предстоит ей разлучиться с любимым сыном: это причинило ей немалую горесть, как обыкновенно случается с нежно любящими, и в особенности с ослами. Однако, принимая в рассуждение, что избежать этого нет никакого средства и что, возможно, для сына ее готовится некая добрая участь, она утешалась сколько могла. Уняв горестный плач, она предупредила его о сей жестокой разлуке, уверив, что поутру сведут его на рынок для заключения сделки. Удрученный дурной вестью, он досадовал, от негодования не хотел кончить ужин и принялся сетовать, ревя вполголоса. Тогда мать выбранила его, говоря, что от этого будет только хуже и что он ума лишился, коли хочет потерять нынешнее благо от страха перед грядущим злом, и прибавляя, чтобы живо отужинал – он-де выгадает от этих отрубей, ибо будет лучше выглядеть перед покупателем, который, видя его пригожество, выше его оценит.

– По этой причине, – сказала она, – я хочу, сын мой, оказать тебе любезность, которая тебе полюбится.

В ту пору она вскармливала ослицу, свою дочь, и была полна молока. Потому она приложилась ртом к своим сосцам и потянула из них, а потом, прыснув молоком на сына, несколько раз смочила ему все тело и принялась его всего вылизывать, так что он залоснился, как ясное зеркало. Таково свойство ослиного молока, которое очищает и красит тело, как ничто другое; поэтому Поппея, столь любезная Нерону, обыкновенно принимала ванны из этого молока, так как не нашла ничего другого, что придавало бы такую нежность и красу ее плоти[65].

Дочь ее, сосунок, узрела такую забаву, и та совсем не пришлась ей по нраву, ибо у нее на глазах убывала обычная ее пища. Посему она принялась безудержно плакать, безмерно пеняя матери и называя ее жестокой и даже безумной, затем что она распускала молоко подобным образом, мать же унимала ее, говоря так:

– Дочь моя, не сердись, ибо я поступаю так во благо твоему брату, которому я по природе обязана пособлять в его нуждах даже во вред тебе. Это я творю не от безумия, но оттого, что предстоит ему отправиться на рынок за своей судьбою, вот я и решила его приукрасить на такой лад, дабы он приглянулся какому-нибудь купцу, который, видя, как он чистенек и мил, им бы пленился, купил его и содержал с любовью; ибо весьма часто люди, а тем паче важные, смотрят больше на красоту животных, которые должны им служить, чем на их добрые свойства. Потому, так как это последняя ласка, какую я окажу твоему брату и моему сыну, я хочу проделать это с отменным тщанием, а ты должна быть сим довольна, ибо требует этого честь нашего дома.

Затем, оборотясь к сыну, она сказала, что недовольна сделанным, ибо этого мало, но хочет еще дать ему кое-какие наставления для его блага, и просила слушать внимательно.

Глава II

Наставления, данные матерью-ослицей своему сыну

Милый мой сын, печаль, которую я чувствую из-за предстоящей нам разлуки, происходит не только оттого, что я лишусь любезного твоего присутствия, но преимущественно от моего великого опасения, как бы тебе, покидающему родной дом таким юным, без учености и без всякой опытности в мирских делах, не выпала какая-нибудь злая доля. Будь я уверена, что ты окажешься удачлив, нимало бы не огорчалась, ибо мы, ослиная порода, не для того вскармливаем сыновей, чтоб держать их при себе, твердо зная, что рождаем их на службу людям. Поэтому материнская любовь обязывает меня дать тебе, прежде чем отправишься в путь, некоторые наставления для твоего благополучия: с ними ты сумеешь вести себя так, чтобы это приносило тебе пользу, а твоему роду – честь, так что прошу, выслушай меня внимательно и накрепко запечатлей в скудном твоем мозгу все, что я скажу.

Первым делом увещеваю тебя с великой осмотрительностью и тщанием блюсти и лелеять телесное здравие и крепость, без которых ты худо будешь выглядеть и сделаешься вскоре снедью для воронов, к величайшему бесчестью для нашего рода. Животные, а особенно ослы, судьбою определенные к службе, настолько ценятся, насколько они здоровы, крепки и способны к работе: посему их кормят и держат в дому хозяева, которые бы в ином случае их ободрали и бросили на жертву стервятникам. Поэтому, сын мой, будь в этом отношении весьма прилежен. Знай, что мы, ослы, будучи сложения весьма холодного[66], сильно страдаем от холода, отчего делаемся вялы, и доходит даже до обильного истечения слизи. Поэтому, если выведут тебя пастись, всегда выбирай места посветлее, где пригревает солнышко, а если будешь в хлеву, довольствуйся местом, какое тебе отведут, ибо оно обыкновенно там, куда сгребают навоз другого скота. Хоть оно и кажется бесчестным, однако ж в том нет важности, зато это место всего теплее; где дело идет о телесном здоровье, нужды нет щепетильничать насчет чести, ибо это – прямое мулово тупоумие. Так вышло с одним мулом, нашим родственником, который важничал, говоря, что происходит от конской породы, и никак не желал носить ослиного седлеца, боясь бесчестья. Потому он неистово лягался, отчего хозяин однажды так отделал его палкой, что совсем искалечил, и тот впредь уж не был мулом ни под седло, ни под вьюк. Лучше бы ему быть здоровым ослом, чем запаленным конем. Когда придет зима с ее холодами, будь доволен тем, что хозяин много тобой пользуется, дабы упражнение тебя согревало, а коли не употребят тебя ни в которой службе, не забывай упражняться, бегая, скача и часто кувыркаясь, если же будешь привязан к яслям, не прекращай двигаться, лягая воздух. Мы, ослы, подвержены ослиному недугу, именно ветру, что пучит нам брюхо и навлекает на нашу жизнь величайшую опасность. Поэтому попекись изгонять и выметывать его частым пердежом, и чем дольше и обширнее он будет, тем для тебя лучше; и не оглядывайся в этом ни на кого, ибо было бы великим безрассудством рисковать жизнью, лишь бы не доставить кому-нибудь неудовольствия. И знай за верное, что, пуская голубей или нет, ты всегда будешь считаться ослом, так что занимайся своим делом, не печалясь о других.

По этому поводу я хочу тебе объявить, что сказывал мой отец, который был отменный осел и повидал свет, прежде чем был приведен сюда, чтобы произвести прекрасное потомство. Он говорил, что был когда-то у него хозяин, кормивший его ячменем, чтобы у него были крепкие бока и много силы носить тяжести. А как эта пища весьма холодная, она порождала в нем обильные ветры, так что ему часто приходилось пускать пердень больше головы. Его хозяина это веселило: мой отец, однажды застав его беседу с другом, слышал слова хозяина, что у него не было доныне осла лучше этого, в доказательство чему тот представлял, что ослиный пердеж есть лучший признак добрых его качеств, затем что пердеть – свойство природное, а какие животные ведут себя сообразно своей природе, те отменно хороши. Посему не бойся, что кто-нибудь тебя попрекнет, когда будешь поступать в согласии со своей природой.

Кроме того, мы подвержены еще одной тяжелейшей немощи, именно: мозг наш весьма холоден, каплет почти непрестанно некая вязкая и холодная влага, которая спускается главным образом в суставы, производя отеки, весьма тягостные, особенно в ногах, и портит копыта, так что мы слабеем и ходим с трудом, а если она делается обильной, скапливается поверх легких[67] и душит нас, приводя внезапную смерть. Чтобы уберечься от такого недуга, надобно быть умеренну, воздерживаться от тучного корма и питаться сушью, какова солома, жнивьё, верхушки хвороста, а особенно тополевые веточки, весьма вкусные. И хотя бы какие-нибудь вороны из тех, что каркают по всякому поводу, насмехались над твоим обычаем кормиться, почитая тебя невежественной и подлой скотиной, оттого что, располагая пищей нежнее и сочнее, ты ухватываешься за такую, – оставь им каркать сколько угодно, не уважая спесивого их нрава, и знай береги свое здоровье.

Не поступай, как тот бестолковый козел, который, когда пригласили его на пышный пир, где было полно всякой снеди из большого птичника, обокраденного одной лукавой лисой, не ел ничего, кроме зелени: из-за этого над ним смеялись другие звери, его сотрапезники, говоря, что хотя у него прекрасная борода и вид внушительный, однако пища его ясно показывает в нем подлого горца. От этих насмешек он так осерчал и разгневался, что хотя для таких изысканных яств не имел ни зубов, ни вкуса, однако же захотел их отведать, дабы показать, что столь же знатен, сколь рогат. Дело зашло так далеко, что он твердо решился впредь выказывать свою благородную природу, питаясь мясом, рыбой и другими тонкими яствами, отчего в самое короткое время исхудал, исчах и плачевным образом скончался, ибо пожелал перечить своей природе, позволив жалкому дыму себя ослепить к столь великому ущербу для здоровья и жизни.

Далее, мы, ослиная порода, обычно страдаем от болезни, которая у наших врачей зовется предсердной немочью; что она такое, я не умею тебе удовлетворительно сказать, а того довольно, что от нее иной раз падают без чувств, а многие и умирают внезапно. Лекарство от нее – известные сердечные злаки, каковы чертополох, ежевика, крапива и репейник; поэтому у ослов в обыкновении, когда они на пастбище, употреблять их как салат на закуску и даже, словно как запеканку, – на заедки. Я тебя и прежде учила этим сердечным снадобьям, так что не забывай вести себя в сем случае, как подобает ослу, сколько бы ни потешалась над тобой какая-нибудь сорока: знай помогай себе, и если хочешь сохранять силу, согревай в себе дух и кровь, не ленись набивать рот травою, которую мы в этом краю вкушаем на великую себе утеху.

Заметь еще, что в нашей шкуре – она ведь нежнее, чем другим кажется, – почти непрестанно заводится что-то такое, от чего донимает нас назойливый зуд. Лекарство от великого сего неудобства – то же, которым люди пользуются для сбережения меховых накидок, чтобы червь не точил меха и не было проплешин, именно почаще выколачивать палкой. А чтобы наши хозяева применяли к нам это лекарство, надобно быть строптивым и не повиноваться их воле, ибо в этом случае они обращаются к палкам и подают нам величайшее облегчение. Многие думают, что мы злонравны, когда иной раз заупрямимся, но это не так, ибо тут прямая необходимость: мы ведь не знаем иных способов известить хозяина о нашей нужде. Кроме того, знай, что у ослов есть льгота часто кататься по земле, особенно когда натрет им холку. Еще одно у них преимущество – не носить узды во рту, чтобы можно было на пути получать какое-никакое облегчение, запустив зубы во что-нибудь вкусное; потому не позволяй себя взнуздать, шуми вовсю – тогда хозяева удовольствуются одним недоуздком. Следи же за тем, чтобы не потерять этих льгот.

Глава III

Мать дает ему другие наставления

Сынок, всего, что я сказала тебе до этой минуты, мало, хотя тебе, возможно, и кажется, что слишком много, затем что молодежь неохотно слушает советы и наставления старших; наберись терпения, ибо мне остается сказать тебе самое главное, что всего важней для твоего благополучия. Будь у меня больше времени, я бы без остатка его потратила, чтобы помочь тебе в этом. Я не как те слишком сердобольные матери, что воспитывают сыновей распущенными и привычными к злу; мне мало видеть в тебе телесное здоровье и крепость, я хочу, чтобы ты прежде всего был благовоспитан, так как без доброго воспитания телесное здоровье не так ценится, более того, многие его ни во что не поставят. А как материнская любовь понуждает меня давать тебе добрые уроки и советы для твоего блага, будь любезен слушать внимательно и сохранить в сердце все, что я скажу.

Прежде всего увещеваю тебя разуметь, что ты осел, и неотступно с этим сообразоваться; остерегайся возгордиться от какой-нибудь сумасбродной и тщеславной мысли, уверившись, что ты не таков, каким природа тебя сотворила, ибо непременно наделаешь беды и рухнешь туда, откуда выхода не сыщешь. Так приключилось с одним ослом, нашим родственником, о чьем несчастье мой отец часто говаривал со слезами на глазах, ибо был его двоюродным братом и любил его сердечно.

Тот служил доброму селянину, отправлявшему его пастись в обществе прочей своей скотинки вместе с храбрым сторожевым псом, что сражался не раз против голодного волка и выходил из сражения со славной победой. Однажды, покамест осел отдыхал под древесной сенью для лучшего пищеварения, начала будоражить его мозги некая дымная причуда, и он повел сам с собою такие рассуждения. Он говорил: «Если пес, не такой рослый, как я, и не такой сильный, чтобы носить и четверть того веса, какой я обыкновенно ношу, сражается с волком и одолевает, отчего не предположить, что и я его одолею и убью? Воистину, я низко ценю свои силы; не хочу, чтобы и впредь было так. И тело, и силы мои больше, чем у пса, так что, воротись волк, я ему покажу, кто я таков и что теперь ему иметь дело уж не с собаками». И, поднявшись с этой суетной мыслью, принялся пердеть и реветь, будто уже убил волка. А тот, будучи неподалеку, заслышал его рев и потихоньку приближался к тому месту, где обретался осел, с намерением промыслить себе добрый ужин. Мышь, оказавшаяся поблизости, увидала, как волк направляется к ослу, и, движимая состраданием, видя, что тот один (селянин был дома, с овцами и псом), известила его, что волк идет: пусть убирается, коли хочет спастись. «Как! – отвечал он, – мне бежать – мне, готовому выйти и против тех, кто поболее его? Так пусть приходит: найдется мясо для его зубов». «Я уверена, – возразила мышь, – что слова твои правдивы, хоть и не в твоем смысле: уж верно, он найдет мясо по своим зубам и прекрасно отужинает». Вскоре явился перед ним волк и приветствовал его с великой веселостью, показав свои острые зубы. «Даты думаешь, – отвечал осел на его приветствие, – задобрить меня своим учтивством? Не бывать по-твоему». С этими словами он крепко пернул полдюжины раз и четырежды скакнул, а потом ринулся прямо на волка, который, лопаясь со смеху, запустил в него острые зубы, в два счета уложил его наземь и начал рвать. На счастье осла, выбежал на шум селянин с собакой, и волк, едва их завидев, тотчас пустился прочь.

Но впредь с ним обходились так дурно, как отродясь не доставалось вьючному ослу; он вечно ходил побитым и умер жалким образом. Вот до чего довело его сумасбродство, а знай он себя и поступай, как подобает ослу, не стряслось бы этой беды. Он прав в том, что у пса нет ни такого тела, ни такой силы, чтобы носить вьюки, затем что природа не к тому его создавала. Ему, однако же, дана большая крепость духа и сердца, так что он может одолеть волка; этим природа не наделила осла, хотя дала ему тело крупнее и выносливее, чтобы таскать вьюки, для каковой службы он и сотворен. Посему не найдется звания более значительного, чтобы почтить нашу знатность, чем звание вьючного животного, ибо оно точно нам подходит[68].

Потому помни всегда, что ты осленок, и не мысли о себе высоко. Может случиться и так, что ласковый хозяин, которому ты будешь назначен в службу, удостоит тебя некоей особой почести, именно велит носить седло для верховой езды или взденет на тебя разукрашенное вьючное седлецо и не будет тебя употреблять в носке кулей и бочонков. Если тебе такое выпадет, берегись, как бы дым честолюбия не ослепил тебя, мешая познавать самого себя и внушая мысль, что ты не осел, хотя бы ты и видел, что другие из твоей породы дурно наряжены и сносят обращение, приличное ослам, и хотя бы сами они, видя, как высоко ты вознесся, оказывали тебе почтение. Потому что если не будешь считать себя тем, что ты есть, то станешь вытворять всякие дерзости и тем раздражишь хозяина, так что он сыграет над тобой какую-нибудь шутку, которая придется тебе не по нраву.

Хочу, кстати, привести тебе пример, который я слышала от доброго старца, моего отца, воистину бывшего одним из мудрейших ослов в свете. О, как бы мне хотелось, чтобы он был жив и поныне! Я уверена, он дал бы тебе много полезных наставлений, как управлять самим собою. Сказывал он, как в древние времена, пока еще звери добивались ученых степеней, одного осла как-то раз навьючили статуей Юпитера, чтобы отвезти ее в некий город[69]. Проходили они первой сельской округой, какая им встретилась, и все тамошние жители при виде изваяния преклоняли колени с величайшим почтением. Осел, видя это коленопреклонение, подумал, что оно воздается его величию; потому, из кожи выпрыгивая от радости, он остановился и не желал идти дальше, воображая себя богом этих людей. Тогда его погонщик, видя таковую его наглость, схватился за суковатую палку и принялся не шутя выколачивать из него пыль, да так ему задал, что едва не сокрушил костей, приговаривая: «Пошла, одурелая скотина, ты ведь не бог, хоть его и тащишь, и почесть эта – не тебе, но тому, кого ты несешь». Тогда этот несчастный понял, что мечта его пошла прахом, он не почесть снискал, а стяжал беду и насмешки, ибо все свистели ему вослед из-за великого его помешательства.

Из сего примера научись, сын мой, не заноситься ни от одной привилегии, какую получишь от хозяина, ибо ты всегда будешь, как все остальные, ослом по природе, хотя бы по счастливому жребию ты лучше наряжался и наслаждался лучшим обращением. Увещеваю тебя еще охотно выслушивать внушения, наставления, предостережения и увещевания и даже попреки от других, в особенности от друзей. Знай, что природа дала нам, ослам, большие уши, чтобы слушать исправно и охотно, и таким образом позаботилась о наших изъянах. Мы ведь изрядно глупы и худо приспособлены рассуждать и находить решения в наших обстоятельствах, а потому должны слушать других и у них научаться.

Говорил мой дядя, зрелый летами и разумом, что животное, которое само знает все, что ему надобно, – наилучшее; которое, само не зная, склоняет слух к чужим наставлениям, – хорошее; но то, которое и не знает, и не желает научиться от других, – дурное животное[70]. Поэтому, сын мой, довольствуйся тем, чтобы слушать других, и знай, что природа оказала нашей немощи отменную милость, именно: среди животных мы самые послушные и легче всего понимаем людей. Поэтому, когда окажешься или на дороге, или в других обстоятельствах при их беседе, навостри уши и слушай прилежно, ибо научишься многим прекрасным вещам, которые тебе потом весьма пригодятся, и узнаешь, как с их помощью управлять самим собой.

Всячески остерегайся также быть прожорой и лакомкой, ибо это – порок, который делает животных ленивыми и ничего не стоящими в работе; более того, он подвергает их жизнь явной опасности, а особенно нашу, ослиную, из-за недуга, к которому мы наклонны, как ты уже усвоил; оттого они еще и делаются всему свету ненавистны, и каждый старается учинить над ними какую-нибудь шутку; наконец, это верное средство погубить и их качества, и почести, и самое жизнь. В этом могут тебе служить примером мыши, которые, будучи лакомками, то так, то этак попадаются в мышеловки; вот послушай о них историю.

Глава IV

Она рассказывает историю о мышах

Мыши в древности довольствовались плодами земли, как доныне поступают другие животные, оттого люди и кошки позволяли им жить в мире и покое; когда же, побежденные пороком чревоугодия, они взялись за яства жирные и богатые, тут их и начали гнать и убивать.

Однажды нескольких из них республика отрядила лазутчиками по свету; очутившись в неких богатых кладовых, они забавы ради смазали себе горло кусочком шпика. Это показалось им много лучше плодов земли, и, думая, что глупы же они были до сего часа, они рассудили впредь питаться шпиком, сыром и всяким жирным и масленым, так что вернулись в поля в отменном здравии и раздобревшие. По приходе домой, созвав всеобщий собор мышей для публичного оглашения своего отчета, они имели вид, много отличный от того, в каком уходили. Другие заметили их цветущий облик, и не без великой зависти, а потому прежде всего прочего спросили, где и как им удалось так богато столоваться. Те с готовностью представили весь ход дела, как рассказано. Когда одно животное впадает в заблуждение, оно не довольствуется одиночеством, но усильно тянет за собой остальных: так и они постарались склонить других мышей к тому же, говоря между прочим, что нет безумия вящего, чем упускать великое благо из-за намерения оставаться в природных пределах и идти стезею предков, коим не должно подражать, если имеешь немного проницательности.

Их увещевания почти всякому проникли в сердце; посчитали голоса и приняли нерушимый закон, чтобы всем мышам вкушать также хлеб, политый маслом, и подобную снедь. При подсчете голосов обнаружилась среди мышей одна, и разумом и шкурой седая, которая стала возражать против этого закона, говоря, что хотя добывать масленую снедь, по опыту, который виден в нынешних докладчиках, и кажется лучше, однако следует принять в соображение, что этим нельзя промышлять, не подвергая свою жизнь величайшей опасности. Ибо приходится или красть эту снедь у людей из кладовых, или же принимать у них из рук по доброй их воле. Что до первого решения, тут угроза неминуема, затем что люди, раздраженные этими кражами, возьмутся за кары самые суровые, не щадя их жизни. А что до второго, не видно, как добиться такого успеха, ибо нет таких безумных, чтобы соглашались вышвырнуть приготовленное для себя; а если кто и согласился бы, то сделал это для своей выгоды, именно чтобы таким манером получить удовольствие, играя с мышью шутки, дающие ему от души посмеяться. В подтверждение этому она рассказала такую историю[71].

Был у одного селянина верный сторожевой пес; хозяин жил, как по его состоянию полагалось, так что у пса было не слишком много способов сытно кормиться; он довольствовался теми кусками черствого черного хлеба, какие ему давали, а впрочем, его много ласкали, и он знать не знал, что такое растолстеть. Часто наведывался в деревню господин этого селянина, привозя с собой комнатного пса, из тех, чья должность – вылизывать тарелки и хорошенько умащать себе глотку, о большем не думая. Этот пес ревностно отправлял свою службу и весьма раздобрел, так что все видели в нем любимца семьи, он же этим упивался и мнил себя средь собачества первым разумником, почитая других за ничто. И вот однажды худой пес, видя, в какой тот пребывает холе, ему позавидовал, а потому спросил, где сыскал он такой благой жребий, с мыслью выбиться самому и сделаться ему сотоварищем, если получится.

«Братец мой, – отвечал тот, – мое усердие, мои прекрасные глаза и умение снискать благосклонность привели меня к тому положению, которое ты видишь. Знай, что мой хозяин меж всеми собаками, коих он держит дома для охоты, избрал меня одного, дабы излить свое благоволение. И не один он меня любит, но и все прочие в доме наперебой ласкают меня и дарят лакомым куском. О, если б ты знал, в каком величии я обретаюсь и каково мое благоденствие, ты бы дивился, примись я за сухой хлеб, пусть и белый. Гляди! Уверяю тебя, участь моя такова, что я в силах делать добро другим: коли хочешь проверить, приходи как-нибудь со мной в дом, я разделю с тобой мое благополучие».

«Я буду тебе признателен, – отвечал худой, – прошу, исполни это».

Уговорились: тот взял его в сотоварищи и ввел в дом, и так как он был псом селянина, его впустили, хотя не без затруднений. Это доставило ему случай погрызть кости; но с течением времени он видел, что новый его товарищ непрестанно подвергается разным шуткам, чрез меру тягостным, от которых тамошний люд получал величайшее удовольствие. То привешивали ему на хвост надутый пузырь, полный гороха, отчего он бегал в такой тревоге и страхе, какие только можно вообразить; то надевали на шею шутихи, от великого треска которых бедняк будто память терял; то засовывали голову в мешок, от чего он мало что не ошалевал, натыкаясь на стены. Бросали его в воду, а иной раз чуть не ошпаривали кипятком или опаляли головнею. Словом, играли над ним такие шутки и такие творили обиды, что удивительно, как он жив оставался.

А вместо утешения в этих бедствиях, когда спускали охотничьих псов со сворки, тотчас все кидались вслед ему, облаивая, а бывало, что и кусая, ибо не могли снести, что их одноплеменник доведен до такого презрительного состояния по вине чревоугодия.