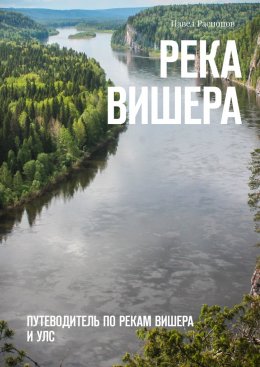

Читать онлайн Река Вишера. Путеводитель по рекам Вишера и Улс

- Автор: Павел Распопов

- Жанр: Книги о путешествиях

© Павел Распопов, 2024

ISBN 978-5-4490-1842-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Бегущая на севере Пермского края река Вишера славится красивой природой и богатой, интересной историей. В своих верховьях Вишера течет в окружении высоких гор. Рядом с ней расположен хребет Тулымский камень – высшая точка всего Пермского края. По берегам реки поднимаются многочисленные красивые скалы причудливых очертаний. Самые впечатляющие и известные среди них: камни Писаный, Говорливый, Ветлан. Местами встречаются таинственные пещеры.

Древний водный путь, святилища и писаницы, старинные деревни, «французские» заводы в глубине уральской тайги, бегавшие вдоль горной реки паровозы, поднимавшиеся вверх по течению пароходы, золотая лихорадка и знаменитые вишерские алмазы… Чего тут только не было! История этой реки интересна и многогранна.

Вишера как магнит притягивала талантливых людей. Дошедшие до наших дней многочисленные путевые очерки путешественников прошлых веков о посещениях Вишеры читаются на одном дыхании. Наиболее интересные фрагменты вошли в данную книгу. Благодаря этому прошлое и настоящее переплетаются на страницах путеводителя и делают путешествие по Вишере еще более впечатляющим.

Благодаря отдаленности и относительной труднодоступности Вишеры здесь сохранилась дикая природа. Во время путешествия по реке можно запросто встретить животных. Широко славится и вишерский хариус. Здесь одна из самых богатых популяций этой рыбы в Европе. Для сохранения удивительной природы верховий Вишеры создан Вишерский государственный заповедник.

Часто можно услышать и увидеть выражение «Вишера алмазная». Это справедливо и как эпитет (за красивые пейзажи и чистую, прозрачную воду), так и в буквальном смысле (в бассейне Вишеры богатые месторождения алмазов, а по качеству они считаются одними из лучших в мире).

Сплав по Вишере запоминается надолго, оставляя след в душе каждого побывавшего тут человека. На описанном в книге участке Вишеры нет ни порогов, ни других значительных препятствий, поэтому сплав прекрасно подходит даже для новичков и семей с детьми. До некоторых мест красавицы Вишеры можно добраться и на автомобиле. Благодаря своим красотам эти места становятся все популярнее, причем не только среди жителей Урала. Как и на рубеже XIX – XX веков, к Вишере вновь приходит слава. Но уже не как одного из горнозаводских центров, а как прекрасного места для отдыха.

Еще в 1899 году писатель и путешественник Н. П. Белдыцкий в книге «Очерки Вишерского края» оставил такие слова восхищения:

«Среди чудной панорамы гор, скал и лесов мчит быстро кристальные воды свои холодная красавица Вишера. Вытекая почти из самого сердца Урала, она все время мчится ″по дну из камней разноцветных″, сопровождаемая то высокими лесистыми холмами, то обнаженными скалами, отвесной стеной подступившими к самой реке. Воды ее необыкновенно чисты и прозрачны и позволяют на значительной глубине различить каждый камушек, каждую песчинку. Шумящими водопадами впадают в нее многочисленные притоки с такой же кристальной и холодной водой. Чтобы видеть Вишеру во всей ее красоте, нужно ехать туда в июне месяце, когда поднимаются травы, среди которых рассыпаны пионы Ивана да Марьи, когда прибрежные березки одеваются молодой, ярко-зеленой одеждой и когда солнце с безоблачного неба щедро проливает свое тепло на молчаливые хвойные леса в долинах, а солнечные лучи отражаются в снеговых вершинах каменных гигантов».