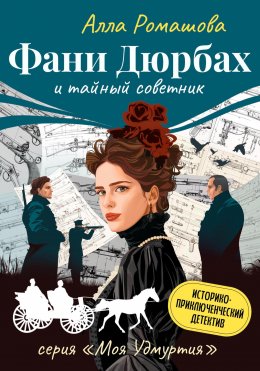

Читать онлайн Фани Дюрбах и Тайный советник

- Автор: Алла Ромашова

- Жанр: Исторические детективы, Исторические любовные романы, Исторические приключения

Часть первая. Воткинск

Приезд Чайковского

«– Ишь ты… Но-о! А, чтоб тебя! – мускулистый рыжий парень в белой рубахе с развязанным воротом пошлепал по морде статного коня каурой масти. Ссыпал в ясли шелестящий овес. Жеребец потянулся к зернам, подрагивая теплыми ноздрями, втягивая воздух. Пахло терпким разнотравьем.

– Хороший, мака… – конюх гладил по морде лошадь.

Она, пофыркивая, мягкими губами осторожно брала зерно горсть за горстью. Шелковая шерсть лошади лоснилась. Грива была вычесана волосок к волоску. Мускулы перекатывались под нежной кожей. Они были похожи – конюх и конь – оба молодые, нетерпеливые. Оба рыжие с вычерченными формами, мышцами, жилами, большими глазами и животным норовом.

Янтарь наелся и развернулся к конюху. Ткнулся мордой в плечо и тихонько заржал.

– Ладно, уговорил.

Казалось, они понимали друг друга без слов.

Мужчина положил на коня седло, перекинул стремена, мягко провел сквозь нервные губы удила. Янтарь нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Ждал ветра, бьющего в ноздри, движения. Конюх вывел лошадь во двор, где в выгребной куче, в навозе, от которого поднимался пар, копошились куры, громко ссорились воробьи. Легко вскочил на коня, мгновенно слился с ним и помчал по дорожкам усадьбы, напугав хромоногую бабку Устинью, шедшую со двора с ушатом. Немного поджав бока лошади стременами, перевел Янтаря в прыжок-полет, перемахнул жердяную изгородь, окаймляющую усадьбу, взял в галоп. Копыта коня выдирали молоденькую травку из рыхлой жирной земли и оставляли глубокие следы, быстро наполнявшиеся талой водой. Рыжий человек и рыжий конь слились в одно целое. Казалось, это святой Георгий скачет верхом. Получеловек-полуконь повернул обратно к усадьбе, замедлил бег. Василий скатился с лошади, скинул рубаху и отер с коня пот. Не торопясь, повел Янтаря к главным воротам усадьбы, вошел во двор.

На крыльцо господского дома вышла миловидная девушка лет семнадцати в белом простом платье и переднике. Она, сложив ладошку козырьком и прислонив ко лбу, против солнца смотрела на дивную пару: загорелого мускулистого конюха и рослого под стать ему коня.

– Милая сердцу Онисья, привет тебе! Нас ждешь? Покатать? – лицо Василия светилось радостью. Парень поигрывал мускулами, глядя на девушку.

Онисья состроила строгую физиономию и таким же строгим голосом ответила:

– Ох, Василий, тебе бы все шуточки. А вот тебя кличут казаки встречать хозяина. Поедешь иль нет?

Василий поджался:

– Дуреха, конечно, поеду. Я, считай, главный конюх. Сейчас что ли?

– Ну да, у нас такой переполох в доме. Все прибираем. Ждем-с, -девушка невзначай повернулась в профиль, продемонстрировав мягкую розовую щечку. Василий, недолго думая, взбежал на крыльцо, обхватил стан горничной и расцеловал прелестницу. Она даже ойкнуть не успела.

Василий отпустил девушку, кинул поводья подошедшему невысокому и плюгавенькому человечку, второму конюху:

– Федь, подержи, я рубаху поменяю.

Онисья одернула платье, погрозила кулачком рослому парню. Было видно, что она не злится. Повернулась, фыркнула и вбежала в дом, грохнув дверью. Маленький человечек посмотрел ей вслед. Потом повернулся к Янтарю и, заглядывая ему в глаза, принялся гладить коня по крупу.

Василий зашел в денник, кинул мокрую рубаху в угол на сундук и натянул свежую, сохшую здесь же под козырьком крыши.

Удивительной судьбы был этот молодой человек. Родители его умерли от горячки, которая косила десяток лет назад удмуртский край. В восемь лет мальчишка остался один. Его взял к себе в дом дядька, служивший при управляющем заводом главным конюхом, и Василий стал помогать с животными. Работа у него спорилась. Мальчишка чистил денники, купал жеребцов, вычесывал. Делал все легко, с улыбкой, как будто родился с призванием взращивать коней. Васька оказался общительным, смышленым и быстро прижился при дворе. По просьбе барыни, сдружился с болезненным барчуком на год младше себя, сделался его товарищем по играм, научил верховой езде. Хозяйка радовалась влиянию Васьки на сына: тот в присутствии крепостного мальчишки становился храбрее. Когда наступила пора школьных занятий, барыня предложила Василию приходить на уроки. Так крепостной Васька научился читать и писать. Особо поразили парнишку уроки географии. Как-то, рассказывая про Кавказ, учитель обронил, что ежегодно в Тифлисе проводят международные скачки. Увидев, как загорелись у мальчика глаза, учитель оставил его после урока и рассказал о скачках все, что знал сам. С того дня у Василия появилась цель в жизни – добраться через Москву или Санкт-Петербург и далее, до Тифлиса, где проходили те самые скачки, выставлялись лучшие кони, выигрывались и спускались состояния. Через несколько лет управляющий сменился, молодой барин уехал с родителями в Санкт-Петербург, и Василию пришлось оставить учебу. К этому времени Ваське было уже тринадцать. Он стал незаменимым помощником на конюшне, а еще через пару лет получил место второго конюха. За веселый нрав его любили все дворовые. Девушки с удовольствием танцевали с ним, выделяя из толпы парней. Казалось, весь город ходил у него в друзьях.

Но особенно Василий был близок с иконописцем Андреем, юродивым. Дружили с малых лет. С тех самых пор, как Василий прогнал деревенских мальчишек, у которых была забава – швырять камнями в сироту до тех пор, пока тот не забьется в падучей. Однажды Васька увидел, как травили юродивого, и разогнал шайку-братию, пригрозив, что в следующий раз возьмет хлыст и отходит тех, кто с первого раза не понял. Василия уважали, знали, что слово сдержит. После того случая мальчишки от Андрея отстали. Андрей же, как только в себя пришел, взглянул своими прозрачными глазами на Василия и сказал: «Спаси тебя Господь, до самой моей смерти теперь быть тебе моим хранителем».

Родители Андрейки и младшая сестренка погибли во время деревенского пожара, когда сам Андрей был в церкви. Родственники отдали мальчонку в монастырь послушником. Андрей прикипел душой к монаху, которого настоятель благословил писать иконы. Вначале мыл полы в его мастерской, потом чистил кисти, готовил краски. Андрейка мог часами тереть минералы, чтобы добиться нужной консистенции красящего порошка. По шесть часов без перерыва мог мять золото с гуммиарабиком1Когда подрос, ему стали доверять подготовку досок для икон: строгать, сушить, наносить рыбий клей, варить левкас2, шкурить. Доски получались ровные, аккуратные. А после Андрейка уже и сам стал работать красками. Вначале по прописи цировкой3 переносил будущий рисунок иконы, потом обводил железной краской, раскрывал в цвете. Расписывал, золотил. Прошло два десятка лет, и мальчик стал настоящим иконописцем. Богомазом, как говорили простолюдины. Андрею выделили мастерскую рядом с городской церковью. Там он и жил, помогал на службах. Люди его подкармливали, любили. Болезнь и неожиданные припадки закрепили за мальчиком нехитрую славу презренного, ума лишенного. Юродство Христа ради в России почиталось за подвиг. Иконы у юноши получались духовными, бесстрастными, взирающими с пониманием и прощением на людей. Так и Андрей прощал обидчиков и насмешников.

Ваське нравилось заходить в мастерскую художника и наблюдать за тем, как рисует его товарищ. Иногда Андрей вскидывал на Василия глаза и громко вещал: «Быть убитым, быть убитым». Кому быть убитым, узнать не получалось. Когда Андрейка опять говорил эту фразу, Василий отвечал: «Чему быть, того не миновать». Странная это была дружба: Василий, не верящий в Христа удмурт, и Андрей блаженный, разговаривающий с Богом, как с живым, начинающий день с молитвы, и ей же заканчивающий.

Строго говоря, язычником Василий не был, потому что, как и все жители села, принял крещение. Как-то согнали всех на центральную площадь. Вышел поп. Что-то побубнил себе под нос. Затем староста зачитал вслух бумагу, в которой значилось, что все деревенские "тепереча" – христиане, и каждому присвоено новое имя, которое надлежит использовать взамен старого. Старики даже и не поняли ничего: кто не слышал, кто по-русски не понял, а кто понял – сделал вид, что согласился. Велели в куалу 4не ходить, своим богам не молиться, посещать церковь. Староста сам был не рад тому, что читал. Огласил грамоту, свернул, отдал господам офицерам. А сам тихонько плюнул в сторону и затерялся в толпе. Василий тогда маленький был, откликался на имя Кайсы. Новое русское имя ему понравилось больше. Так и стал удмуртом с русским именем.

Иконописец обладал даром предвидения. Говорил о том, что ему являлось иносказательно, чтобы и не пугать людей открывшейся правдой, и заставить задуматься. Мог во время службы закричать на весь храм, что монах, ведущий службу, накануне в постный день водку пил. Вроде и рассмешил всех, но монаху указал, что грех Богу виден. Или перед причастием схватит за руку человека и тянет из очереди со словами: «Тебе нельзя, тебе нельзя, ты ж про воровство не исповедался!».

К его словам прислушивались. Иногда нарочно приходили за предсказаниями, но тогда парень молчал. А иногда сыпал на людей словами. Главного инженера, молодого офицера Москвина, при встрече называл бабником. Местного конюха Федора ругал по чем свет иродом, главного полицмейстера как-то обозвал шкурой продажной и убивцем и потом не раз это повторял. Люди смеялись, передавали услышанное из уст в уста.

Была у друзей общая страсть: оба любили животных. Василий часами рассказывал убогому про свою мечту: заняться разведением коней орловской породы – и про любимого жеребца Янтаря. А Андрейка на эти рассказы отвечал: «Всякое дыхание славит Господа», – рассыпая крошки по полу. «Для домашнего мыша», – говорил он, расплываясь в улыбке. Мышонок у него был дрессированный, ходил за кусочком хлеба на задних лапках и прибегал по зову-свисту.

На развозе, где дорога в Пермь разделялась на две, стоял небольшой отряд казаков. Невысокие, в синей форме, с красно-черными погонами и алыми лампасами на штанах, они смотрелись ладно на низкорослых местных лошадках. Среди них выделялся Василий в белой рубахе и черном подпоясанном армяке на высоком, янтарного цвета коне.

Мужики переговаривались. Один из казаков с седыми усами обращался к молодому наезднику:

– Г‘ришь, стрелецкой породы? А отец – арабский скакун? Ох и врун ты, Василий. Откуда у нас тут арабы?

– Глеб Петрович, право слово, не вру! Сколько раз говорил, Янтарь со стрелецкого завода. Есть такой на Кавказе. Ты про Кавказ слыхал? Там не то, что кони рослые получаются, там яблоки с твою голову вырастают. Его мать – стрелецкая, белая с молоком, а отец – настоящий арабский скакун. Золотой конь. Цветом, как гречишный мед у деда Назара. Вот Янтарь и вышел таким красавцем. Хоть сейчас на выставку. Его прошлый глава Федор Иваныч сосунком привез. Всю дорогу из рожка выпаивал. А я ему и мамкой, и тятькой стал.

Казаки заржали:

– Слышь, лошадиный батя, и чо ты со своим конем в нашей глуши делать будешь?

Василий загрустил. Задумчиво потрепал коня по холке.

– А вот и будем. Да, Янтарь? Не здесь, конечно! Мы в Москву поедем. А оттуда еще дальше – на Кавказ. Там за раз можно целое состояние выиграть.

– Свистишь ты, Василий! Кто ж тебя отпустит? Или ты свободным стал? Про коня и речи нет! Ты ему хозяин, что ли? Так, принеси-отнеси, помой-причеши.

– Тьфу, – сплюнул Василий. – Всю душу истоптали.

– Едут! – закричал смотрящий казачок.

Все выстроились в ряд. Из-за поворота показались дрожки, запряженные упряжкой супругов5. В дрожках сидел видный мужчина с богатыми усами и лихим чубом, выбивающимся из-под темно-зеленой фуражки с черной отделкой. Это был Илья Петрович Чайковский, новый Горный начальник Камско-Воткинского округа и железоделательного завода. К упряжке подъехал полноватый молодой офицер лет тридцати в кафтане из синего сукна. Он приноровил шаг лошади к ходу экипажа и, качнув треуголкой, отрекомендовался:

– Разрешите представиться, горный инженер первого ранга Москвин Алексей Степанович. Приветствую Вас на новом месте. Рад служить и помогать Вашему Превосходительству.

Илья Петрович улыбнулся, коснулся головного убора, вокруг глаз рассыпались веселые морщинки:

– Спасибо, что встретили, голубчик! Наслышан о Вас! Династия Вашей фамилии на заводе впечатляет. Столько лет верой и правдой служить Отечеству!

– Ваше Превосходительство, Вы меня смущаете. В том, о чем Вы говорите, нет моей заслуги. Мой прадед, действительно, строил плотину и был первым управляющим завода, дед и отец пошли по его стопам, выучились на горных инженеров. Так что моя судьба, как говорится, была предопределена. Однако я не ожидал назначения в Воткинск. И вот уже третий год здесь.

– Звучит так, словно Вы не рады. Что же не так в нашем славном городе? Рассказывайте подробно!

– Все так, Ваше Превосходительство! Конечно, после Санкт-Петербурга, город кажется тихим, стоит на отшибе. Но вот беда – работаем по старинке. Вся надежда на Вас, авось встряхнете наше унылое болото.

Москвин врал, чтобы угодить новому начальству. На самом деле завод работал хорошо, а готовую продукцию забирали прямо от ворот, но понимал, что новая метла по-новому метет.

– Встряхну-встряхну, – энергично покачал головой Чайковский. – Планов много. Помощники нужны. С рабочей силой как дела обстоят?

– Инженера у нас подобрались сильные. В основном иностранцы. С десяток англичан. А вот с рабочими беда: от работы отлынивают. Приходится казаков по деревням пускать, чтобы мужиков на завод собрать. Люди сопротивляются. Встречаются и подлые, и разночинцы всякие. Зимой изнасиловали и убили девку казенную. Она прислуживала в доме у Вашего предшественника. Средь бела дня задушили, прямо рядом с церковью, и никто ничего не видел. А удмурты своих вообще не выдадут, скрытные. Вот с таким людом работать приходится. Однако что-то я не о том. Печень пошаливает, когда накануне переешь, – разоткровенничался инженер, – Я в такие дни желчный становлюсь… Вам бы с дороги стоит отдохнуть. А я Вас сразу в омут, так сказать.

– М-да, Алексей Степанович, что-то Вы ипохондрически настроены. Однако уверен, что сумею Вас порадовать. Намерен я расшевелить ваш провинциальный городок. Внедрим современную науку, пудлинговое6 железо начнем лить. Откроем новые направления. Думаю, корабли начнем строить и на воду спускать. Как Вам такой подход? Наладим работу школ, госпиталя, найдем, кто убил крепостную, – глядишь, и люди в нас поверят. Конечно, ваши навыки и опыт работы с местным населением мне очень и очень понадобятся. Крепко я на Вас, голубчик, надеюсь. Миленький, как же я рад с вами лично познакомиться!

Последние слова не вязались с положением начальства, но были сказаны от всей души – Илья Петрович был человеком добродушным, искренним. Любил всем своим широким сердцем и сразу принимал незнакомого в круг ближайших друзей. Бывало, разочаровывался, но это – после. Вот и сейчас он не сдержался.

Однако Москвин словно не слышал обращенных к нему ласковых слов. Он, как будто впервые в жизни, смотрел на впадавшую в водохранилище скудную речушку, больше похожую на ручей, и пытался представить на ней громадные корабли.

Надо рассказать, кто таков был горный инженер Алексей Степанович. Служил он по инерции, не горел. Его истинной жизненной целью было удачно жениться, взять приданое и уехать из Воткинска в Санкт-Петербург уже не провинциальным служкой, а состоявшимся чиновником, со своим домом и хозяйством, на худой конец – квартирой. Хотелось бы, чтобы невеста была девушка достойная, но без капризов. Москвин рассуждал так: красивой жена быть не обязана, наоборот даже, а вот любовница… При этой мысли у Алексея сладко сосало под ложечкой. В своих мечтах он часто представлял себе Санкт-Петербург и удобную, как домашняя тапочка, жену. В самых смелых картинках рисовалась она – его личная любовница, роскошная и волнующая женщина. Что касается службы – спокойную бы, не пыльную. А здесь новый начальник такие планы затевает. О спокойствии можно и не мечтать. Хотя… Алексей Степанович задумался. Но ведь, если все выгорит (чем черт не шутит), то и на повышение можно пойти.

– Ваше Превосходительство, я, конечно, человек маленький, поставлен, так сказать, порядки соблюдать – в этом я Вам помогу. А вот сказку в быль превратить – при всем моем уважении, я не помощник. Ну разве что завтра случится чудо, и к нам приедет император.

Илья Петрович вскинул брови домиком, засмеялся:

– Кто знает? Неисповедимы пути Господни! Предлагаю Вам пари, что кораблям – быть! А пока Вы будете думать над моими словами, вернемся к делу. Жду Вас завтра с подробным докладом в восемь утра. Не забудьте плановые показатели прихватить и отчет по выполненным работам. И вызовите ко мне с утра господина полицмейстера. А сейчас везите меня в дом. Устал-с с дороги.

Илья Петрович Чайковский прибыл в город один. Его семья застряла в Нижнем Новгороде – младшая дочурка разболелась дорогой.

В ожидании любимой супруги новый горный начальник использовал время с пользой. Он познакомился с главными управляющими городка: полицмейстером, настоятелем храма и главным врачом. Провел первые совещания с начальником производства, инженерами. За пару недель организовал ревизию на заводе, подготовил план работ и даже вызвал из Санкт-Петербурга иностранных специалистов, которых по рекомендациям присмотрел, еще находясь в столице. Работал с утра и до глубокой ночи. Половину штата надобно было бы разогнать, но Илья Петрович с этим не торопился: особого выбора не было. В этом он убедился, побеседовав с главным полицмейстером города Алексеем Игнатьевичем Игнатьевским – тот оказался человеком недалеким, но с большими амбициями. Убийство сенной девки валил на удмуртов, толковых мотивов не называл. Дескать, местные-идолопоклонники убивают, чтобы богов своих потешить. Полицмейстер говорил, и жирные щеки его тряслись: «Вы поймите, Ваше Превосходительство, удмурты – они себе на уме. Обидчивы страшно. Могут на воротах повеситься, чтобы врагу досадить. Пройдитесь по дворам – в каждом есть жертвенник. Они совсем недавно, три-четыре десятка лет тому назад, людей богам резали. Чего им девку-то погубить. Кто-то побаловался, и ищи-свищи».

Илья Петрович слушал и удивлялся невежеству. Разговор с полицмейстером его расстроил – не хватало еще самому убийцу искать. Чайковский дал Игнатьевскому две недели на поиск.

Однако, были и радостные моменты, дающие надежду, что город-завод быстро выбьется в передовые.

Алексей Степанович Москвин, к удивлению начальника, оказался расторопным молодым человеком. Все поручения выполнял быстро и в срок, проявлял инициативу, подсказывал. Горные инженеры, как и управляющие, отвечали за приписанных7 крепостных. На заводе практиковали бесплатную отработку по четыре дня в неделю плюс оброк за землю, покос и выпас. Народ упрямился, работать не хотел. Только физическое наказание удерживало крестьян. Если сбегал приписанный к заводу, власть хватала баб, детишек, сажала в острог. Мужики нехотя возвращались. Только так можно было добиться послушания. Русские-то еще работали, а удмурты просто уходили в леса. Там их не найти.

Илья Петрович первым делом ввел то, что до него не делалось: дал право приписным мастеровым брать участки на покосы и предоставил выгоны. Но за это право горнозаводские все так же были обязаны отрабатывать на заводе. Рабочие вздохнули полегче. Пользование землей, да еще дополнительный день в неделю летом, когда каждый день год кормит – семье подмога. У мужиков появилось время на личное хозяйство. А бабы и вовсе могли на огороде всю неделю работать да скотину обихаживать. Дело пошло. Выработка железа только за первый месяц увеличилась на четверть. А еще Чайковский ждал приезда специалистов, чтобы внедрить планы, которые набрасывал в толстую тетрадь, дотошно изучая каждый угол производства. По вечерам дома в своем зеленом кабинете он читал технические журналы по горной науке и машиностроению на немецком, французском, английском языках, благо знал их в совершенстве.

С особым вниманием Чайковский отнесся к ремонту казенного дома, чтобы приготовить его к приезду любимой супруги. Все комнаты оклеили обоями, отремонтировали печи, прочистили дымоход, наладили окна, выскоблили пол и даже нарисовали паркет, к которому привыкла его молодая жена в далеком Санкт-Петербурге. Илья Петрович выписал оркестрину – механическую музыкальную машинку. В оранжерее, где круглый год росла зелень, свежие огурцы и помидоры, высадили цветы. Все уже было готово к приезду семейства, когда неожиданно пришла новость.

В этот день градоначальник, как обычно, проводил утреннее совещание с заводским высшим техническим и административным составом. В кабинете шло обсуждение планов на неделю с инженерами завода: Василием Ипатовичем Романовым, смотрителем цехов, Алексеем Степановичем Москвиным, инженером первого ранга и еще одним инженером третьего ранга Львом Николаевичем с благостной фамилией Отрада. В приемной кабинета в ожидании томились полицмейстер города Алексей Игнатьевич Игнатьевский и его злейший приятель, так сказать, духовный оппонент – старший лекарь Сильвестр Федорович Тучемский.

В приемной кабинета открылась дверь, и строевой походкой к начальству прошествовал молодой фельдъегерь с завернутым в пергамент пакетом в руках.

В кабинете, отрапортовав по всем правилам, подпоручик вручил пакет подполковнику. Илья Петрович быстро сорвал бумагу, осмотрел конверт, взволнованно сломал печать, прочитал письмо и возбужденно пробежался по приемной, потирая руки. Оглядел инженеров, сказал, обращаясь к Москвину:

– Ну что, Алексей Степанович! Кажется, чудо, о котором Вы и помыслить не могли, свершилось. Так что Вы проигравший и … мой личный должник, так сказать.

Не отвечая на расспросы, Илья Петрович отворил дверь, приглашая всех присутствующих присоединиться, и осипшим голосом объявил:

– Господа! Нам оказана великая честь! К нам в город на наш завод с инспекцией едет великий князь Александр Николаевич, наследник престола.

Все замерли в изумлении. Конечно, слухи о большом путешествии наследника России достигли даже самых дремучих уголков империи. Но никто не ожидал, что цесаревич проявит такой пыл и доберется почти до Сибири. И уж тем более никому не приходило в голову, что он посетит затерявшийся в российских просторах городок Воткинск, где даже достойного жилья для наследника и его свиты не найти.

Илья Петрович взволнованно продолжил:

– Для нас, господа, это не только огромная честь, но и большая ответственность. Вятский губернатор пишет, что мы обязаны за короткий срок привести в порядок дороги и мосты, по которым проедут наши гости, наладить работу завода, полицейского управления, госпиталя, школы для осмотра и инспектирования. Нам отвели месяц на подготовку.

У нас появился шанс – мы можем так презентовать наш завод, что добьемся финансирования и получим заказ на строительство судостроительной верфи. Будем рассказывать о наших планах! Мы должны своим рвением и расторопностью доказать императору, что и в Воткинске могут строить корабли! Да-с! Голубчики мои, – Илья Петрович перешел на ликующий полушепот, – голубчики! Это такая удача! Я уверен, у нас все получится, и мы будем строить речной флот! Как сейчас купцы доставляют товар? На баржах да на подводах. А если у нас появятся легкие, маневренные корабли, мы же сможем пеньку из Сарапула отправлять в саму Астрахань, а сталь – в Санкт-Петербург. О, я вижу тот день, когда мы спустим первый корабль, – Илья Петрович чуть не кружился на месте. Подчиненные молчали, но невольно заражались энтузиазмом начальника. Разве не чудо, что их никому не известный город навестит сам цесаревич? Почему бы и кораблям не взяться в сухопутном городе? Пожалуй, этот начальник дружит с кем-то наверху и может творить чудеса.

Чайковский меж тем раздавал поручения:

– Жду всех к пяти вечера с отчетами по вашим заведениям – что и в какие сроки планируете подготовить, что будете показывать, о чем рассказывать. Нам необходимы иностранные специалисты, знатоки пудлингового производства, строители судоверфи. Алексей Степанович, Вас прошу подготовить запросы, останьтесь, обсудим. Василий Ипатович, на Вас – завод! Чтобы все блестело, работало, как часы. Надо продумать программу – на какие производства поведем наследника. И не дай бог, рабочие жаловаться будут! Кормите их обедами пожирнее в эти дни. Лев Николаевич, дороги, мосты – на вас. Чтоб через две недели дрожки летели по дорогам, как по льду. Сильвестр Федорович, в Вашем ведомстве я уверен. А Вас, Алексей Игнатьевич, прошу удвоить бдительность: чтобы охрана смотрела в оба. Есть вопросы?

Москвин замялся, и Илья Петрович обратился к нему:

– В чем дело, Алексей Степанович?

– Да… Я вот думаю, наследник, хоть ему и девятнадцать, еще ребенок. Ему бы не бумаги читать, а развеселить, показать что-нибудь интересное. Может, отлить якорь в его честь? Или салют устроить? Молодые люди такое любят.

– Прекрасная мысль! Прекрасная! Хотя про наследника едва ли можно сказать, что он ребенок. Его же готовят стать императором. Но с салютом Вы совершенно правы. Василий Ипатович, подготовьте фейерверк.

– Постараемся, Илья Петрович, – ответил лысоватый человек с небольшим животом.

– Вот и славно! А мне губернатор вятский дал особое поручение: достойно разместить августейшую особу и его наставников. Я знаю только один дом, готовый принять столь высоких гостей – мой. Точнее – казенный. У нас две недели, чтобы подготовить его. Друзья-коллеги, за работу!

Для помощи по хозяйству из Нижнего Новгорода, где находилась супруга и дети Ильи Петровича в ожидании, когда ремонт в доме будет завершен, срочно вызвали гувернантку-француженку Фани.

Она прибыла в Воткинск через неделю. Всю дорогу девушка учила сложные корявые русские слова и, измученная долгой дорогой, уже подумывала о том, что зря ввязалась в такую авантюру – согласилась на службу в далеком затерянном городе, чуть ли не на краю света. Фани вспоминала, как она оказалась в Санкт-Петербурге, и долго не могла найти подходящее место. Повезло. Ее свели с молодой дамой, которая искала гувернантку своим детям. Женщины сразу нашли общий язык в обоих смыслах – Александра Андреевна Чайковская прекрасно говорила на французском, родном языке ее отца, и с уважением отнеслась к иностранке. Фани была так очарована, что не испугалась долгой дороги и неизвестности (про город Воткинск она, конечно, никогда не слышала). А когда увидела Николя – старшего сына Александры Андреевны – и Катеньку – малышку-дочку – растаяла. Мальчик был тих, воспитан и стремился к знаниям, дочурка очаровательна, но слегка болезненна. Дамы между собой договорились, и Фани пустилась в долгое путешествие по России, застряв по пути вместе с Александрой Андреевной в Нижнем Новгороде.

Радушный прием в доме Горного начальника Чайковского так приятно удивил Фани, что она вмиг забыла про свои сомнения. Илья Петрович вместе с высыпавшими дворовыми встретил девушку, словно это была его родная дочь, с которой он к тому же давно не виделся. Он повелел выделить гувернантке комнату, которую, однако, по причине ожидаемого нашествия гостей, пришлось делить с казенной горничной полковника.

«Пока не приехала моя супруга, Онисья поступает к Вам в помощь. Она поможет разобрать багаж и все Вам покажет. А пока отдыхайте с дороги», – с этими словами Чайковский оставил Фани наедине со слугами.

Мальчишку Мишку отправили переносить багаж гувернантки. Дворовые сгрудились вокруг брички, разглядывали чемодан, коробку для шляпки, саквояж и саму хозяйку утвари. Фани решительно улыбнулась и спросила: «Кто из вас ОнисьЯ», – ставя ударение на последний слог. Девка Прасковья, прачка, хихикнула: «Я – ОнисьЯ». Горничная шикнула на нее и вышла вперед, одновременно подхватывая саквояж из рук француженки. «Онисья я, – поправила она, – пойдемте, барышня, покажу Вашу комнату». Фани, подобрав юбки, засеменила за ней, едва успевая за быстрым шагом девушки. «А хороша французская кобылка!», – мечтательно завел Мишка, когда вернулся, отнеся багаж. Мужики засмеялись.

Комната оказалась светлой и довольно просторной. Постель гувернантки располагалась у окна. У противоположной стены стоял шкаф и единственный стул. Кровать Онисьи была прямо у входа. Под ней разместилась корзина с бельем, на стене на гвоздях висело пару платьев. Горничная поставила тяжелый саквояж на стул и спросила: «Разобрать багаж?»

Фани осмотрелась. Села на кровать, вытянула ноги. «Я плехо говорю по-рюсски, – обратилась она к горничной. – Ты будешь учьить менья?» Онисья широко заулыбалась. «Конечно, барышня». Француженка тоже улыбнулась: «Зови менья Фани».

Так началась эта странная дружба приезжей француженки и дворовой крепостной. Онисья оказалась доброй учительницей, не жалеющей сил повторять одни и те же слова, а Фани – отличной ученицей, хватающей новое на лету. Через неделю, когда девушки готовили комнаты к приезду наследника: вычищали мебель, расставляли фарфоровые статуэтки, раскладывали письменные принадлежности, – Фани уже в общих чертах понимала, что ей говорила Онисья, а то, что не понимала, додумывала.

Онисья весело щебетала:

– Я ему говорю: «Хочу замуж по-ностоящему, чтобы было венчание, свадьба». А он мне: «Давай по нашему обычаю поженимся». А что значит «по нашему обычаю»? Пошел на посиделки, остался на ночь и все – пара. Как у животных, ей-богу. Не хочу так!

Фани ей отвечала, показывая жестами то, что не могла выразить словами:

– Nous avons aussi une étrange coutume. У нас тоже есть странные обычаи. На свадьбе молодые должны поесть из горшка, куда весь вечер бросают объедки гости.

Онисья залилась смехом:

– Как собаки? На собственной свадьбе? Объедки? Дикие вы, французы. А правда, что вы лягушек едите?

– C'est très bon! Это очень вкусно! – веселилась Фани, наблюдая, как кривится симпатичная мордашка Онисьи. – Надо вместе попробовАть!

– Ну уж нет! Лягушек у нас только колдуны в свои варева кидают. По доброй воле – ни за что!

Вечерами, когда заканчивали с работой, девушки вдвоем отправлялись на пруд, который был в двух минутах ходьбы от усадьбы. Лето выдалось жарким. Вечера стояли теплые. Дворовые купались отдельно от господ, для которых были построены купальни. Пока Онисья, скинув верхнее платье, не стесняясь, бросалась в воду, француженка сидела на лавочке, обливаясь потом.

Однажды работа затянулась, и купаться пошли уже поздно, когда стемнело. На пруду никого не было. Онисья уговорила француженку зайти в воду. Та аккуратно сложила платье на скамью перед купальней и смело зашла пруд. Фани сделала несколько гребков и перевернулась на спину, разглядывая звездное небо. Кто-то коснулся ее руки. «Это ты?» – спросила Фани, поворачивая голову, и никого не увидела. Голос Онисьи звенел где-то в темноте. Фани насторожилась, и тут же кто-то с силой толкнул ее из воды и ударил по ногам. Девушка схватила ртом воздух и поплыла к берегу, но невидимая сила опять ударила в бок, и ее потянуло в глубь. Она успела выкрикнуть: «Помо-о…» – и ушла с головой под воду. Она увидела огромные желтые глаза. Они таращились на нее, неуклонно приближаясь. Фани закричала под водой и выпустила из груди остатки воздуха, которые пузырями поднялись на поверхность. Глаза приблизились почти вплотную. Огромная рыбина, раза в два больше хрупкой девушки, развернулась прямо перед ее лицом и ударила по воде хвостом так, что она перевернулась вниз головой и, потеряв баланс, начала тонуть.

Когда ее безвольное тело уже касалось илистого дна, сильные руки вдруг ухватили француженку за волосы и вытянули на поверхность воды. Онисья держала голову Фани одной рукой, а второй гребла к берегу. Вытащив подругу на берег, она что было силы надавила той на грудную клетку, едва не сломав ребра. Изо рта Фани вырвался фонтан воды. Девушка закашлялась и задышала, приходя в себя.

– Merci, Онисья, – от волнения Фани перешла на французский. – Если бы не ты. Даже не хочу думать, чем бы это закончилось! Кто это был? – спросила она уже на русском.

Онисья замахала руками, изображая чудище:

– Водяному ты приглянулась. Французских барышень не видал, вот и решил на тебе жениться.

– Что ты выдумываешь? – девушка всматривалась в пантомиму горничной. – Это рыба была – огромная, с желтыми глазами, – по-французски отвечала Фани.

– Вот я и говорю, водяной, – твердила горничная. – Хорошо, что я рядом была, а то утопла бы барышня ни по чем.

Онисья усадила Фани на скамью, растерла ее, стараясь согреть. И пошла за одеждой.

«Прохлаждаетесь?» – из тени деревьев выступил мужской силуэт. Девушки завизжали. Мужчина вышел на освещенную луной дорожку. Оказалось, что это Москвин. «Да не кричите, оглашенные! Не смотрю я, одевайтесь».

– Барин, мадемуазель Фани чуть не утонула, водяной ее утянул, – рассказывала Онисья, натягивая на француженку, а затем на себя платье.

– Водяной? Это тот, который с усами и желтыми глазами?

– Он, – ответила Фани. – Вы тоже его видели?

– Зачем же вы ночью полезли в воду, дорогая мадемуазель Дюрбах? У нас здесь, знаете ли, сомы водятся. Одного уже с год поймать не могут – гусей и коз в воду утаскивает. Видимо, теперь за французских курочек принялся.

– А почему Вы за нами подглядываете, Алексей Степанович? – перешла на французский Фани, почувствовав в последнем высказывании скабрезную иронию.

– А затем, милая Фани, что у нас не безопасно по ночам гулять. Я шел от подполковника Чайковского, слышу: смех, а потом крики. Вот и кинулся узнать, что случилось. А тут – такие русалки на берег вышли. Осторожнее надо быть, однако. Позвольте проводить вас до дому? – Москвин подошел к одетым уже женщинам.

– Ну хорошо, – все еще стуча зубами, ответила та, хватаясь за предложенную руку и, приноравливая свой шаг к его,

– Все время хотели спросить вас, дорогая мадемуазель Фани, – продолжил беседу Москвин, – с чего это вы покинули свою чудесную родину и забрались в наш медвежий угол?

Фани ответила не сразу. Вспомнила свое детство: прелестную деревушку Montbeliard, где она жила в маленьком домике вместе с матушкой-белошвейкой. Дом был холодным, мать часто болела и однажды не встала с постели. После похорон десятилетнюю Фани отдали в католический монастырь, где она провела ужасные семь лет. Утро начиналось в пять с часовых молитв, потом – уборка комнат, работа на кухне, скудный завтрак, занятия по церковному уставу, истории религии, географии, математике, английскому языку, опять молитвы. Вечером ждала работа в саду или на огороде при монастыре. Ночью Фани заворачивалась в тонкое серое одеяло и плакала от безысходности. Пожилые монашки строго одергивали молодую девушку, которой больше хотелось радоваться жизни, чем без конца читать псалтырь. Когда Фани закончила учебу в монастыре, ей нашли место в одном небогатом доме присматривать за старухой-хозяйкой. Девушка думала, что такая жизнь – навсегда. Однако некоторые ее подруги смогли вырваться из безнадежного круга. Они уехали в далекую Россию: спрос на учителей-иностранцев был большим. К заграничным специалистам относились с уважением, платили хорошие деньги, обеспечивали жильем и питанием. И девушка решилась. Списалась с дамой, которая подыскивала учителей в богатые русские дома. На сэкономленные деньги были куплены учебники по французскому языку и литературе, мировой истории, географии и математике. Из монастыря, где Фани провела свое детство, она переняла жесткое, почти военное расписание: каждая минута должна быть использована для собственного развития и развития своих учеников. «Бесполезно потраченное время – это время, украденное у Бога», – так говорили в монастырском интернате. Такая концепция понравилась даме-посреднику, и та быстро нашла для Фани место.

Через месяц Фани с небольшим чемоданом и саквояжем стояла перед парадными дверями роскошного дома в Санкт-Петербурге, где ее ждали на место гувернантки. Город девушке понравился и напомнил Париж, в котором она была однажды с настоятельницей монастыря, сопровождая ту в поездке по делам. Но с работой все оказалось не так просто. Дама купеческого происхождения, которая «выписала» Фани для своих детей, оказалась самодуркой.

«Милочка, – говорила дама, – вам очень повезло. Мои мальчики милые, они не доставят вам хлопот. Ваша задача – сделать так, чтобы они знали манеры и французский язык». При этом дама беззастенчиво рассматривала Фани в лорнет: «Надеюсь, что вы порядочная девушка. И не будете вешаться на моего мужа. А то я наслышана о французских нравах. Имейте в виду, если мне про Вас скажут что-то дурное другие слуги, Ваше жалование будет урезано».

Фани не выдержала:

– Пусть тогда Ваши слуги учат Ваших мальчиков манерам. А я не Ваша крепостная, чтобы так со мной разговаривать.

Фани отказалась от места и вынуждена была выплатить неустойку – стоимость ее проезда, который был оплачен неприятной дамой. Фани проплакала целый день – ее надежды на сказочную удачу разбивались о действительность. Но нет худа без добра. Во второй раз ей сказочно повезло, и она оказалась в доме Чайковских.

Эти воспоминания пронеслись в голове у Фани. Однако, ответила она кратко:

– Алексей Степанович, я воспитывалась в монастыре, в маленькой глухой деревне и мечтала выбраться из нищеты и предопределенности. Путешествие в Россию, знакомство с прекрасной семьей господина Чайковского перевернуло мою жизнь. И вовсе это не «медвежий угол», как вы изволили выразиться. По мне, так здесь живут чудесные образованные люди, а Россия – великая страна, в отличие от крохотной Франции.

Визит наследника короны

Наследник и его свита прибыли ранним утром. Одиннадцать колясок вкатились в Воткинск по спешно отремонтированной дороге в сопровождении отряда казаков. Вереница экипажей прогромыхала по центральной улице и остановилась возле большого казенного дома на Кривоножной.

Из первой коляски выпрыгнул Илья Петрович Чайковский, встретивший цесаревича на разъезде, и бегом поспешил к экипажу августейшей особы, который катился вторым, запряженный шестью бодрыми статными жеребцами. За экипажем наследника следовали коляски генерал-адъютанта Ливена, генерал-адъютанта Кавелина, полковника Юрьевича – ответственных за контакты и прошения, идущие от населения. Далее катились коляски действительных статских советников: Жуковского и Арсеньева – учителей наследника; затем шли экипажи его товарищей по школе, сопровождающих наследника в поездке. Замыкали кортеж «кухонная» повозка, перекладная для магазейн-вахтера и тележка для фельдъегеря. Всего надо было разместить и накормить одиннадцать человек свиты, обслуживающий персонал и пятьдесят семь лошадей. Илья Петрович весь прошлый день провел в страшной суете, заканчивая последние приготовления в доме. Василий-конюх с ног сбился, заготовляя корм и воду для царских коней. Во дворе наспех за пару недель возвели еще одну конюшню, но все равно всех лошадей в одном месте было не разместить.

Слуги спустили ступеньки у императорской коляски и раскатали ковер. Дверцы кареты распахнулись, и из экипажа вышел темноволосый молодой человек в дорожном костюме с тонкими чертами лица и щегольски подкрученными усиками, которые, очевидно, бережно растили и лелеяли. Наследник отлично выспался ночью в мягкой рессорной карете, под плавное покачивание на ухабах, и сейчас был бодр, весел и любопытен.

– К несчастью, Ваше Высочество, моя супруга в отъезде, и я не в силах обеспечить Вам должного уюта и общения, которые бы смогла устроить она… – начал было взволнованно оправдываться Илья Петрович.

Но наследник благостно улыбнулся и ответил:

– Не беспокойтесь, я давно заделался монахом! Женского общества вот уже несколько месяцев лишен… а уж столько служб и молебнов отстоял за время путешествия!

Начальник завода майор Романов помогал выйти из дорожной коляски наставнику и учителю наследника – поэту Василию Андреевичу Жуковскому. Десять лет назад он разработал многолетний план воспитания будущего царя. А сейчас пожилой поэт сопровождал своего августейшего ученика в долгой поездке по России, предпринятой с целью ознакомления будущего императора со своей империей. Жуковский был утомлен дорогой. В пути Жуковский писал императрице «Мы слишком скоро едем, имеем слишком много предметов для обозрения, и путь наш слишком определен; не будет ни свободы, ни досуга». Однако дорога давала возможность познакомиться с удивительными людьми, повидаться с друзьями-декабристами, бывшими в ссылке. Поэтому пятидесятилетний поэт без сомнения согласился на это интересное и трудное путешествие, которое длилось не один месяц и изрядно измотало и наследника, и его свиту. Они побывали в Новгороде, Твери, проехали через Углич, Рыбинск, Ярославль и Кострому, посетили Вятку и Пермь, Оренбург, добрались до Верхнего Урала. И вот, наконец, оказались в маленьком городишке Воткинске.

Визиты шли по согласованному заранее регламенту, не предусматривающему ни импровизаций, ни полноценного отдыха. Согласно инструкциям, наследнику следовало демонстрировать «приверженность православной вере» и в первую очередь посещать Храмы. Потом шли визиты в богоугодные и училищные заведения, общественные и военные учреждения. По дороге цесаревич навещал сельские церкви и крестьянские избы, что должно было возбуждать в народе восторг и любовь.

Когда наследник и свита покинули экипажи, их провели в господский дом, где прибывшие едва успели умыться и сменить дорожную одежду. Нужно было отстоять молебен в Благовещенском храме, еще недостроенном, без колокольни. Затем были намечены обед в трапезной Храма и экскурсия на завод. Вечером, конечно же, бал у Горного начальника. А назавтра – снова в путь.

Народу в церкви набралось немало. Вся местная знать встала поближе к алтарю, купцы и крестьяне – в дальних уголках храма. Всем хотелось своими глазами увидеть наследника. Кто-то мечтал просто рассмотреть будущего царя вблизи, прикоснуться к нему, кому-то нужно было передать прошение.

В церкви наследника заинтересовали богатые росписи стен. Автора росписей, казанского художника императорской академии искусств Винокурова, в городе не было. Но на службе присутствовал его помощник из местных – иконописец Андрей Смирнов, блаженный. Его подозвали к наследнику, представили. Богомаз отводил глаза, стеснялся. Показали лично им написанные иконы: строгие, бесстрастные. Господь смотрел с тех икон, словно спрашивая: «Ты со мной?»

Александр Николаевич похвалил Андрея за работу и пожаловал пятьдесят рублей. Андрей деньги принял с поклоном, а отходя, вскинул глаза и отчетливо произнес: «Метальщиков берегитесь». Александр Николаевич удивленно переспросил: «Что он сказал?».

Полицмейстер, до этого молча стоящий рядом, живо оттеснил иконописца в сторону. А Илья Петрович ответил, смущаясь:

– Парнишка талантливый, но … ума лишенный. Болтает иногда странное.

Великий князь сощурился.

– О каких метальщиках8 идет речь?

– Не обращайте внимания, Ваше императорское Высочество, мало ли, что он болтает? Зря вы ему деньги пожаловали.

– Неужели пропьет? – предположил цесаревич.

– Нет, он не пьющий. Хуже – раздаст. Ну да ладно. Бог с ним, а нам на завод пора.

По дороге к заводу Илья Петрович доложил о состоянии вверенного ему казенного заведения, рассказал о планах. Прошлись по цехам, посмотрели на плавку железа. Наследник с живым интересом слушал о новой технологии производства стали. Новая литьевая марка была впервые сварена в России крепостным Бадаевым, самоучкой, который сумел разгадать секрет английской прочной стали. Правительство выкупило Бадаева у помещика и направило в Воткинск на завод. Велели его позвать. Пришел мужичок с лицом, будто вылепленным из теста: нос картошкой, брови кустиками. Половины зубов у мастера не было: обглодал ядовитый газ. Бадаев встал в углу, смял шапку.

– Говорят, ему присвоили офицерский чин? – негромко обратился к Чайковскому великий князь.

– Так точно-с, – по-военному ответил подполковник Чайковский, – в низшем чине шихмейстера 14-го класса.

– Господин шихмейстер, – обратился к Бадаеву цесаревич, – рад с вами познакомиться. Вы довольны условиями работы?

– Ваше императорское высочество, бесконечно доволен.

– Наш Семен Иванович – скромник, – вполголоса добавил Чайковский. – Он хоть и не получил никакого образования, но удивительный инженер, самоучка, как Кулибин.

– Благодарю вас за службу, – сказал Великий князь и милостиво позволил поцеловать свою руку.

Затем наследник захотел ознакомиться с планами по развитию завода. В здании заводского управления Илья Петрович торжественно вручил Великому князю портфель с шестью рисунками новых машин и дал коротенький отчет «о статистике завода и всех заводских операциях».

Потом была экскурсия на плотину, в школу и в госпиталь. День получился насыщенным. Сам цесаревич и его окружение устали не на шутку. А вечером еще ожидался торжественный ужин.

Жуковский, сказавшись уставшим, ужинал один в отведенном ему покое. Вместо него перед дамами блистали граф Иосиф Виельгорский и генерал-адъютант Александр Паткуль – друзья детства наследника. Граф прекрасно играл на фортепиано и развлек общество, исполнив несколько мазурок и вальсов собственного сочинения, чем привел присутствующих дам в полную ажитацию. Затем начались танцы. Не так уж много блестящих молодых людей проживало в городе. И вдруг – сразу несколько неженатых, прекрасно образованных офицеров! Всем дамам хватило кавалеров. Цесаревичу по регламенту полагалось выйти на два танца: исполнить польку с молодой девушкой и вальс с супругой кого-то из начальства принимающей стороны. На польку великий князь выбрал миловидную дочку врача города Тучемского, представленную Чайковским. Молодому графу приглянулась смешливая хохотушка Романова – однофамилица и, возможно, дальняя родственница наследника престола. Паткуль танцевал с длинноносой дочерью инженера-англичанина Сильвестера Пенна, а пожилому Арсеньеву досталась такая же почтенная, но еще бодрая, дурно пахнувшая потом, смешанным с eau de Cologne, Агнесса Ивановна, жена начальника завода. Прочие разбирали оставшихся дам, которые впервые оказались в меньшинстве. Юные барышни горделиво откидывали головки назад, отказывая в танце тому, с кем еще вчера считали за удачу покружиться в вальсе, выбирая себе партнера поинтереснее. Когда танцы закончились, кавалеры проводили дам до их мест.

Полька вышла бодрой. Молодежь резво отстукивала каблуками по паркету. Наследник и молодая прелестница вели танцующих вокруг зала. Когда танец закончился, великий князь поблагодарил партнершу, проводил до банкетки, но сам не отошел. Со своими вьющимися мягкими волосами, с тонким чуть вздернутым носом и очаровательным припухлым ртом он производил впечатление не столько будущего императора, сколько юного любимца женщин. Однако, вскоре объявили вальс и цесаревич, ответив шуткой на реплику бывшей парнерши, проследовал в другой угол зала, где его ожидала, волнуясь и потея пожилая супруга директора завода.

После танцев мужчины вышли на балкон покурить.

Вдруг в тишине грохнула пушка и над прудом разлетелись брызги огня, осветив весь город. На темном небе распускались диковинные цветы и отражались в глади пруда, из-за чего казалось, что они растут из самой преисподней. Как зачарованные гости смотрели салют.

Илья Петрович занял место рядом с наследником и увлеченно говорил ему в перерывах между грохотом пушек:

– Ваше императорское Высочество! Наш завод будет первым по строительству судов. От нас до Камы всего двенадцать километров. Корабль посуху можно за два дня волоком дотащить!

Цесаревич, склонив голову, благосклонно слушал и иногда кивал головой. Ему нравился Чайковский, тот со своей горячностью был похож на ребенка: с ходу придумывал идеи и сам верил в них:

– Гарантирую, что уже через пять лет мы спустим первый пароход. И назовем его в честь Вашего Высочества!

Спустя пять лет Чайковскому действительно удалось построить первое судно в этом затерянном крае, где не было ни одной судоходной реки. А затем второе, третье, четвертое… Используя метод сброса водохранилища, корабли по тихоходной речке спускали до Камы, откуда они попадали в Волгу и далее – в море. Четыреста кораблей построил воткинский завод! Почти весь Камский флот был собран на идее, которую на раз-два придумал Илья Петрович.

Вечер подходил к завершению. Уже откланялись благородные горожане с почтенными семействами. Оставалась еще молодежь и двое англичан, составившие компанию цесаревичу с его товарищами. Чайковский отправился убедиться, что покои высокопоставленного гостя подготовлены ко сну. В это время в дом прибежал десятский, незаметно прошел в приемную и знаками вызвал из общей залы, отданной под танцы, полицмейстера. Тот вышел и строго спросил:

– Что случилось?

– Беда, Алексей Игнатьевич, опять убийство! Убили старуху с младенцем. И там такое… У младенца грудь распорота, а сердца нет.

– Что значит «нет»?

– Пропало. Вырезали его, – повысил голос до трагического шепота десятский.

– Тихо, тихо. Ты, дружок, оставайся здесь до утра. Проследи, чтобы все было без происшествий. А я пройдусь.

Алексей Игнатьевич бесшумно вышел из приемной на улицу и зашагал под ярким светом иллюминации по набережной мимо казенных домов заводских управляющих. После свернул на боковую улицу, где проживали мастеровые и приписные к заводу. И сразу же погрузился в темноту. Прошел с десяток метров. Чуть не упал, поскользнувшись на куче жирного блестящего навоза. «Ах ты ж кузькина мать!», – негромко ругнулся он в полной темноте, нащупывая сапогом твердую дорогу. Затем тщательно вытер подошвы о траву.

Впереди, на краю улицы, ожидали начальство несколько фигур в форме с фонарями и группка любопытных. Выла крестьянка, заламывая руки. Ее муж, отец убитого младенца, застыл возле. К родителям прижимался парнишка лет десяти, на котором висели две чумазые белобрысые девочки. Убитый мальчик был четвертым ребенком в семье. «Лишний рот», – отметил про себя Алексей Игнатьевич.

Полицмейстер прошел в дом через холодные сени, в которых пахло скисшим молоком, самогоном, куриным пометом. Перешагнул высокую ступень, ведущую в рубленую часть, и оказался в просторной комнате: низкое окно, печка и полати слева, красный угол с иконой Николаю Угоднику справа, длинные лавки вдоль стен. На столе стояли две кружки и бутыль самогона. С другого края стола сидели двое подчиненных, писали протокол при тусклом свете огарка. Увидев начальство, они вскочили. Посреди комнаты валялась прялка и веретено с намотанной шерстью. На полу лежал неубранный труп бабки в неестественной позе с поджатой ногой. Одежда убитой была в крови, глаза уже остекленели, на горле зияла резаная рана, под телом – лужа крови. Рядом люлька с испачканными красным тряпками. Игнатьевскому посветили фонарем. Казалось, что ребенок спит. Личико его было бледным.

– Ваше благородие, позвольте доложить. Убита Марфа Петрова, мать крестьянина Игната, рабочего завода, и его сын Иван. Раны нанесены острым ножом, сердце младенца изъято. Похоже на ритуальное убийство. В руках убитой были найдены волосы: клок темных коротких волос, вероятно, мужских. Орудие убийства – предположительно нож, пока не найдено.

Алексей Игнатьевич недовольно поморщился:

– А с чего вы решили, что убийство обрядовое? Прошу не делать преждевременных выводов и не разносить слухов! Пока нет другой версии, считаем обычным. Опросите соседей, пострадавших: как жила семья, с кем ссорились, кто из родственников, друзей часто захаживал? Завтра с утра к восьми ко мне на доклад. Тела в ледник уберите.

Полицмейстер вышел, хлопнув низкой дверью, и с облегчением вдохнул свежий воздух. Решив осмотреть двор, прошел через калитку в огород – ничего. И уже собирался возвращаться, как что-то блеснуло в траве. Игнатьевский нагнулся и при тусклом свете появившегося из-за тучи месяца увидел нож, испачканный в крови. Полицмейстер сдернул с веревки, натянутой во дворе, висящую на ней тряпицу и осторожно завернув в нее нож, положил его в карман. Вышел со двора. Кивнул десятскому на дежурных дрожках, но отказался от предложения довести до участка.

По дороге до участка полицмейстер раздумывал. С одной стороны, положение было незавидным: очередное убийство да еще в такой день! Но Алексея Игнатьевича больше волновало не это, а то, как повернуть расследование с максимальной пользой для себя. Если удастся быстро найти убийцу, можно получить хорошую награду и выйти в отставку не только в новом чине, но и с хорошим содержанием. Надо крепко подумать, как повернуть ситуацию в свою пользу.

Городской праздник в честь приезда наследника между тем продолжался. Рабочим по этому поводу раздали по рублю, городок гудел. То тут, то там валялись по обеим сторонам дороги пьяные, слышались песни под гармонь, смех и девичий визг. Молодежь гуляла, парочки то и дело попадались полицмейстеру навстречу. Завидев его, старались свернуть с пути.

Алексей Игнатьевич проходил мимо нового, еще незаселенного дома. Окна озарялись дрожащим светом. Алексей Игнатьевич знал про обычай со смешным названием «пукон-корка» – дом для посиделок. Местная молодежь в течение недели ходила на посиделки во вновь построенный, но пустующий еще дом, пекла лепешки, пела песни, играла. Через неделю сложившиеся пары оставались в доме с ночевкой. С утра матери девушек готовили специальный хлеб с дырочкой посредине, имеющий символическое значение. С проведенной вместе ночи пары считались поженившимися.

Алексею Игнатьевичу так же, как и местному церковному настоятелю, такой обычай крайне не нравился. Традиция была откровенна и натуральна, как сама жизнь, и естественна для местного народа. У удмуртов вообще многое было слишком натуралистичным: жены, как правило, оказывались намного старше мужей. Они обучали парней жизни, сами выбирая себе подходящего партнера. Девственность не считалась достоинством. Ничто не препятствовало смешению русского и удмуртского народов: создавались смешанные браки, любой захудалый русский мужик находил себе скуластую рыжую вотянку.

Алексей Игнатьевич и сам подумывал о требовательной до любви удмуртке. Венчаться с ней не надо, а жить вместе – пожалуйста. После смерти жены полицмейстеру не хватало женской ласки и заботы. Детей у него не было. Стыдиться за такую связь было не перед кем. Алексей Игнатьевич уже присмотрел себе одну из дома Горного начальника: молодую сироту, милую и тихую Онисью. Вышел с предложением о покупке к предыдущему начальнику завода и округа. Тот обещал подумать, но решить ничего не успел – назначили нового главу завода и города. «Надо будет Чайковского попросить уступить красавицу», – подумал Игнатьевский. При воспоминании об Онисье у Алексея Игнатьевича приятно зачесался пах. Полицмейстер потряс ногой. Подумал: хорошо было бы пригласить девушку к себе в участок. Перед ее хозяевами неловко, но как-нибудь забудется. Двинулся дальше.

Впереди проскользнула еще одна пара, остановилась на крылечке дома. Девушка негромко сказала:

– Все слуги до утра отпущены. Мы можем остаться на ночь.

Алексей Игнатьевич резко остановился, узнав голос Онисьи. Пара застыла на крыльце в поцелуе. Алексей Игнатьевич сжал одной рукой шашку, но выдавать себя не стал, замер на месте.

Василий (а это был он) оторвался от сладких губ девушки. Мягко обнял ее за талию, приоткрыл дверь в дом. Проем осветился светом лучины, раздались веселые приветственные голоса, пара нырнула внутрь.

Алексей Игнатьевич негромко ругнулся. Полицмейстер огляделся: не хватало еще, чтобы его заметили подглядывающим за парочками. Но вокруг было темно и тихо. Алексей Игнатьевич поспешно зашагал в контору. Ночь предстояла тяжелая.

Как только Алексей Игнатьевич скрылся из виду, от кустов напротив крыльца, ведущего в дом, отделилась темная фигура. Неизвестный прокрался к окну. Осторожно заглянул в него. Дрожащий свет выхватил из тьмы цепкие блестящие глазки, рыхлую кожу, маленький острый нос, чернявые усики. Соглядатай что-то высмотрел, сглотнул слюну, отошел от окна, развернулся и спокойным шагом двинулся по тропинке в сторону господского дома начальника округа.

Луна пряталась в легких кружевных облаках, разливая сквозь них приглушенный серебристый цвет. Ночь была дивная. Мягкий ночной пар стелился по земле. В воздухе пахло разнотравьем. От воды тянул прохладный, еле заметный ветерок. Стрекотал кузнечик, и шумели крылья каких-то ночных птиц. Праздник подошел к концу. Уже не играла гармонь, не слышны были голоса. Плач крестьянки тоже прекратился. Погоревали, и хватит.

На следующее утро помощник полицмейстера, явившись на службу, увидел следующую картину: начальство спало в кресле, уронив голову и руки на стол. Перед Алексеем Игнатьевичем стояла пустая рюмка и тарелка с несколькими ломтиками растаявшего сала.

Солнечный луч прополз по зеленому сукну стола, дошел до руки полицмейстера, перебрался на плечо, ухо, защекотал закрытый глаз. Алексей Игнатьевич поморщился, чихнул и проснулся. Выглядел он уставшим и помятым. Ночка выдалась тяжелой. Алексей Игнатьевич разбирал версии дела, перебирал в уме факты, свидетельства, вспоминал свою жизнь, проведенную на одном месте, наконец, определился с тем, как будет вести дело. Достал графин с водкой и расслабился после тяжелого дня.

Ополоснув лицо и оправив форму, полицмейстер вышел из кабинета. Помощник, вскочив, вытянулся. В приемной ждали десятские. Алексей Игнатьевич кивнул им и обратился к помощнику:

– Голубчик, распорядитесь насчет чая.

Алексей Игнатьевич открыл окно в кабинете, впустил свежий воздух. Сел в кресло. Десятские переминались с ноги на ногу.

– Докладывайте!

Тот, что был постарше, высокий и худой, прокашлявшись, начал:

– Семья Петровых отправилась на народное гуляние, проводимое в соседней деревне, откуда они сами родом. Вышли из дома около четырех дня. В избе оставалась старуха пятидесяти лет от роду. Вернулись с гуляний около семи вечера все вместе: муж, жена, трое детей. Соседи ничего странного не слышали. И немудрено: все были на гуляниях, город стоял пустой. На столе, как вы сами видели, две кружки с недопитым самогоном. Из одной пила бабка. В руке у нее был зажат клок черных волос, предположительно, преступника. Входная дверь не заперта. Видимо, старуха впустила знакомого, беседовали, знакомый зашел сзади и перерезал горло: бабка только успела вцепиться ему в волосы. Потом преступник убил младенца, рассек тому грудь, достал сердце и спокойно вышел незамеченным. Орудие убийства преступник унес с собой. Ни в доме, ни в палисаднике оно не обнаружено. Согласно легендам, человеческое сердце удмуртские колдуны для своего зелья использовали, а людей в жертвы богам приносили. Если же рассматривать простое убийство, то по сведениям, полученным от соседей, выяснилось: хозяин дома не ладил с неким Зосимой, братом жены. Поговорили с этим Зосимой. Он толком ничего не помнит – пьяный. Бубнит, что был вечером на набережной, но, что там делал и кто его видел, сказать не может. Его сын, кстати, служит в господском доме помощником конюха.

– А кому волосы принадлежат, установить удалось?

– Никак нет, – высокий десятский вытянулся и стал еще выше. – Зосим, правда, черноволосый, но волос у него длинный, а у старухи в руке клок коротких волос был. Местные колдуны все как один рыжие. Традиция у них такая: жрецы должны быть с огненной шевелюрой. Отец убиенного младенца тоже темноволосый. Но он целый день на гулянии с семьей был. Наша версия – убил Зосим, напившись. Накануне, как говорят соседи, была ссора. Он к ним в дом явился, грозился всех убить, ежели ему на выпивку рубль на дадут. Сейчас спит с бодуна. Ждем Ваших указаний, чтобы его арестовать.

– Но волосы не его, – полицмейстер постучал карандашом по столу и внезапно предложил: – А давайте-ка мы начнем с колдунов.

– Да Вы же сами, ваше высокоблагородие, давеча сказали, что это глупости… – старший удивленно смотрел на начальство.

– Со мной спорить? – Игнатьевский побагровел. – Да как ты смеешь? Допросите колдунов и доложите мне. А этот ваш … Зосима никуда не денется.

Десятские удивленно переглянулись, взяли под козырек и вышли.

Алексей Игнатьевич вызвал к себе секретаря и попросил пригласить двух сотрудников охраны, которые числились при заводе, но при этом были личными глазами и ушами полицмейстера – отрабатывали должок за сокрытое в свое время Алексеем Игнатьевичем воровство с завода. Охранники за мзду пропускали через ворота подводы с металлом, сталью – материалом ценным и дефицитным. Смотрителя цеха, который организовал процесс вывоза и сбыта краденого, и его помощников посадили, а сотрудников охранки Игнатьевский «отмазал». Ему нужны были свои люди, на которых он мог положиться.

Через полчаса явились две личности в форме охраны завода: в синих мундирах с черными шевронами. По вызову прошли в кабинет. Низенький прихрамывал на ногу.

Алексей Игнатьевич стоял, повернувшись к окну. Задернув шторы, он развернулся, сел.

– Это вам, – он протянул пухлый конверт. – Внутри найдете инструкцию и деньги.

Тот из охранки, что прихрамывал, взял конверт и заглянул внутрь. Спрятал за отворот мундира.

– Это будет наш окончательный расчет, ваше благородие? – спросил он.

Игнатьевский поморщился.

– Если справитесь, будем считать, что это последнее поручение. И еще, – достал из ящика стола завернутый в тряпицу нож. – Надобно, чтобы вы вот этот предмет подкинули в конюшню дома Горного начальника. Незаметно! И вот тогда, да, мы в расчете. Свободны.

Мужчины скрылись из кабинета.

Петров день

Александра Андреевна Чайковская прибыла в Воткинск через две недели после отъезда великого князя. Казенный дом ей весьма понравился. Все комнаты были свежевыкрашены, пол оциклеван, стояла новая мебель. Чтобы познакомиться с жителями города, Александра Андреевна решила провести прием. Ближайший выходной совпал с Петровым днем – в этот день крестьяне устраивали народные гуляния.

«Чем не повод собрать всех? – подумала Александра Андреевна. – Тем более что праздник можно провести на улице и пригласить много гостей».

Было решено устроить пикник.

Петров день в этом году пришелся как раз на Гербер – удмуртский национальный праздник сенокоса. Народу Александра Андреевна позвала немало: настоятеля Благовещенского храма отца Василия; начальника завода и друга семьи майора Романова Василия Ипатьевича с супругой и детьми; воткинских купцов: господина Добронравова Дмитрия Егоровича с супругой и Пьянкова Григория Сергеевича с семейством. Был зван частный визитер в дом – доктор Тучемский, а также полицмейстер Игнатьевский – этот больше из приличия. Как обычно, были английский мастер Сильвестр Пенн с выводком детей и русской женой и инженер Москвин Алексей Степанович. Общество собралось весьма пестрое.

Завод на выходные было решено остановить. Начало сенокоса – большой праздник. Никто в этот день не работает, все на полях празднуют. По поверью, как проведешь этот день, так и зима пройдет. Русский народ проводил петровские гуляния, разговлялся после поста, провожал пролетье. А местные – удмурты – отмечали Гербер, праздник плуга и пахоты. В древние времена Гербер приходился на весну, на окончание сева. Но постепенно традиция сместилась в сторону православного Петрова дня на конец июня.

Погода в воскресенье выдалась замечательной: ярко светило солнце, на небе ни облачка, жара.

Александра Андреевна встала, как обычно, в шестом часу. Она подошла к иконам, привезенным из отчего дома, прочитала утренние молитвы. Умылась, собралась, заглянула в детскую. Няня уже встала. Александра Андреевна прошла на кухню, отдала распоряжения о завтраке и о праздничном ужине: надлежало приготовить двухметрового осетра, накануне привезенного с Камы, а сейчас ожидающего сковородки в ледяном погребе. Еще ждали мясника: он должен был привезти свежайшую говяжью вырезку и языки. Закуски планировали простые: бульон из овсянки, салат из свежих овощей, маседуан – печеные овощи и фрукты, сбитень. Закончив с распоряжениями, хозяйка дома вышла во двор – проверить, будет ли к празднику собран урожай из теплицы: ранние овощи, ягоды и диковинный плод манго. Все оказалось в порядке, урожай в корзинах и бидонах уже дожидался в тенечке. После завтрака Александра Андреевна отдала распоряжение грузить провиант для перекуса на телеги. К полудню тронулись. Ехать до места пикника было недолго – от силы полчаса. Когда подводы подъехали к деревне, там уже разместилось заводское руководство с женами. Приглашенные англичане щебетали на своем птичьем языке, с удивлением оглядываясь по сторонам. Рядом с ними стояла Фани в черном глухом платье. Она держала за руку своего воспитанника, Николая Чайковского. Время от времени все трое переходили на родной девушке французский, в котором мужчины были не так сильны.

– Мадемуазель Фани, – обращался к ней месье Бернард, – как же Вы решились отправиться в эту дикую страну, одна, без крепкого мужского плеча?

– Месье Аллендер, – отвечала девушка, – я приехала не просто в Россию, я приехала в Санкт-Петербург, а это почти Европа. А когда мы прибыли в усадьбу, я была полностью очарована: нас встретил весь двор. Все так радовались, будто знали меня всю жизнь. У меня здесь служба, подруга, добрые хозяева, дом. Так что мне здесь нравится! И Россия для меня уже нечто большее, чем чужая и холодная варварская страна.

– О, говорят, вы даже дружите с крестьянами, – хитро морщил глаза инженер, провоцируя девушку.

– Если вы про Онисью, нашу горничную, то Вы знаете, что она мне жизнь спасла?

– Наслышан об этой истории. Это когда Вас чуть водяной не утащил? Пардон, сом…

– А как Вам Россия? – Фани резко сменила тему.

– Что Вам ответить? Я здесь… на заработках. Как только закончится контракт, домой. Прочь из этого дикого, нецивилизованного мира, где прыгают через костер, закапывают еду для мертвых и купаются в лютый мороз. Хотя вот господин Пенн, проведя несколько лет в России, женился, нарожал детей и с удовольствием ест, как это сказать по-русски…блы-ы-ы-ины … и ругает дороги, как коренной житель. Кто знает, возможно, и я найду здесь рыжеволосую красавицу и счастье. А что? Удмуртки похожи на ирландок. А может быть, у меня есть шанс попытать счастья с Вами, мадемуазель Фани? – вдруг поинтересовался англичанин, буравя девушку взглядом.

Девушка лишь саркастически рассмеялась:

– Вы и семья, месье Аллендер – вещи несовместимые. Как это по-русски?.. Не в обиду сказано.

Слуги быстро сгружали с телег провизию и походную мебель. Несколько девушек сервировали легкие закуски, ставили на дорожный стол сладкое вино, фрукты. Мальчик разжигал самовар. Ждали настоящую деревенскую кашу, приготовленную на костре.

На полянке рядом с местом импровизированного пикника уже шло народное гуляние: деревенские водили хороводы, дети и подростки качались, стоя на больших деревянных качелях. Взлетали вверх юбки, слышался смех. Парни ходили между девушек, закрыв лица платками – если девушка узнавала встречного, считалось, что выйдет замуж в этом году.

Женщины постарше были одеты нарядно и дорого: их даже нельзя было принять за крепостных. На них красовались яркие красные и полосатые одежды, мониста, плотные шапочки, закрывающие голову, и спадающие платки. Они готовили кашу из разных сортов злаковых. В каше томилось мясо молодого бычка, которого пару часов назад с песнями и молитвами заколол жрец, вернувшийся с мужчинами из священной рощи, луда. Запах шел такой, что молодежь нет-нет да и подбегала проверить, не готова ли уже каша.

Жрец, передохнув от моления в роще и выпив кумышки, степенно прошел на раскинувшийся зеленым ковром луг. Трава в этом году поднялась высокой, по колено: ждали хорошего сенокоса. Под камлание жреца общинники положили в небольшую яму кусок хлеба, масло, вареное яйцо и самогон. Зазвучали молитвы. Сельчане просили о благодатной земле и о дождях, о хорошем урожае и о сенокосе.

Женщины, не занятые в приготовлении пищи, взявшись за руки, обходили огромное вспаханное поле, на котором уже колосились овес и пшеница. Они шли и пели: «Инмар, дай нам богатый урожай, чтобы корень был золотой, чтобы из одного зернышка выросло тридцать колосьев». Песни звучали негромко, но невидимые дети земли, которые играли на меже, могли услышать их и дать дорогу идущим в ряд женщинам.

Наконец, все обряды были совершены, каша готова. Ее торжественно сняли с костра и разложили по тарелкам. Господам дружелюбные удмурты отправили огромный горшок с пахучим варевом. Кто хотел – тот ел.

Началось веселье. Ему немало способствовало то, что каждая хозяйка была обязана принести на гуляния фляжку местной домодельной водки-кумышки9.

Мужчины изрядно набрались, однако к полудню самые крепкие и быстрые косари уже встали в ряд и приготовили косы.

В густой высокой траве то тут, то там вспыхивали синькой васильки, и подмигивала желтым глазком ромашка.

Ших – взмах косы, и стена травы упала, сраженная, на землю.

Ших – второй ряд лег вслед за первым.

Ших – широкий взмах мускулистых рук, крепкие мышцы прокатились под кожей.

Парни срезали траву и клали ее себе под ноги, поглядывая на девушек. Те стояли на обочине поля и с улыбкой разглядывали косарей, как живой товар: выбирали будущего мужа. Мужик в доме должен быть крепкий, здоровый, работящий. Среди девушек были молодые, на выданье, и уже замужние – те, которые вышли в прошлом году замуж. Родня мужа их первый год не принимала – приглядывалась. Молодые жены ждали праздника: именно после него они начинали считаться полноценными членами мужниной семьи.

Покосный луг располагался рядом с речушкой. Скосив одну копну и оказавшись рядом с рекой, косари побросали косы и, растопырив руки, кинулись в сторону девушек. Похватали замужних молодух, которые, смеясь, кричали и отбрыкивались. Потащили их к реке, раскачали и бросили в быструю воду. Девушки выбирались из воды, чтобы вновь оказаться кинутыми в омут.

Кто-то развернул гармонь. Зазвучали песни – удмуртские вперемешку с русскими.

Веселье, пляски, хороводы продолжались до самого вечера. Народ упивался – эта неделя между посевом и сенокосом была единственным естественным перерывом в череде сельских работ, которые начинались весной и заканчивались глубокой осенью. Отчего бы и не погулять?

Господа, снисходительно поглядывая на своих крестьян, вели неторопливые беседы меж собой. На качели отпустили детей с нянями и старшими братьями. Пробовали кашу. Разговаривали о семьях, крестинах и поминках. Мужчины пили водку, женщины – охлажденное десертное вино.

Англичане вместе с порядочно нагрузившимся Алексеем Москвиным ушли гулять к деревенским. Москвин, который здесь родился и вырос, и был знаком с местными традициями, комментировал обряды иностранцам:

– Кидают в воду только замужних баб, – пояснял он заплетающимся языком.

– Зачем? – удивлялся Бернадрд Аллендер. – Логичнее было бы бросать незамужних невест: в воде можно фигуру разглядеть…

Алексей Степанович важно отвечал:

– В день солнцестояния водяной, Вумурт, спит. Поэтому женщину он в воду не утащит. А вода смоет с молодухи все болезни, наговоры, сплетни и пересуды. И она выйдет из воды чистой. Семья за первый год сама же ей все кости перемыла, и теперь бабу купают – чтобы очистилась.

– Кости перемыла? – спрашивал англичанин. – Как это?

– Тьфу, – злился пьяный Москвин. – Как же Вам объяснить? Все равно не поймете…

Хороводы кружились вокруг прогуливающихся. Девушки звенели монистами и пели. Красные ткани, платья, полосатые юбки, белые фартуки, золотые и серебряные монетки в виде украшений – все очаровывало зрителей, увлекало, волновало. Мужчин втащили в круг. С новой силой зазвучали песни. И вот уже одна рыженькая шустрая девушка схватила за руку Самуэля, отвела его в сторону и встала с ним парой, весело блестя глазами. Потом девушка постарше увела второго британца. Москвин остался с другими парнями в центре хоровода. Время шло, танец длился, а его никто не выбирал. Алексей совсем расстроился: неужели он хуже всех? Крестьянских парней – и тех уже разобрали. В конце концов Москвин отчаялся найти себе пару, махнул рукой и, пошатываясь, пошел к стогу сена. Повалился в него и сладко уснул прямо на солнцепеке.

– Алексей Степанович, ну сколько Вас искать можно? Подымайтесь! Кличут Вас! – горничная Онисья трясла Москвина за плечо. – Зовут Вас, все уже уезжают, а Вы пропали. Ой, что это с Вами? – вдруг с ужасом воскликнула она. – Вы весь в крови!

Москвин с трудом открыл глаза и провел рукой по лицу. Пальцы окрасились в красный цвет.

– Должно быть кровь носом от жары пошла, – ответил Москвин и двинулся, пошатываясь, в сторону подвод, по дороге успев ущипнуть девушку за пышный зад и запачкав ей юбку. Британцы уже сидели на дрожках. Москвина подхватили под руки два конюха и ловко закинули в экипаж. Самуэль Пен брезгливо протянул пьяному платок.

– Эй, ты не уснул – обратился Владимир к Коровьеву. – Слушаешь?

Убедившись, что товарищ не спит, продолжил чтение.

«Семья Чайковских вернулась с пикника ближе к вечеру. Дети сразу улеглись спать, а Александра Андреевна еще доделывала домашние дела. Проходя мимо детской, заглянула в приоткрытую дверь. Николенька разметался по кровати, простыни были сбиты, а мальчик закатился в угол кроватки и тяжело дышал. Мать приложила руку к его лбу. Мальчик весь горел. Он даже не открыл глазки от прикосновения, только захныкал сквозь сон. Александра Андреевна разбудила няню, прикорнувшую рядом, и велела делать Николеньке примочки из холодной воды с уксусом. Сама поспешила отправить посыльного к доктору. Посыльный вернулся через час и сказал, что доктор на родах, но вскоре придет.

Коле становилось все хуже и хуже, мальчик начал бредить – и вдруг потерял сознание. Александра Андреевна онемела, перед ее глазами все поплыло, она вспомнила погибшую дочурку и, не слушая увещеваний мужа, в чем была бросилась на улицу, чтобы бежать в тот дом, где принимал сейчас роды доктор. Илья Петрович остался с ребенком, а вдогонку жене послал повозку. Василий догнал хозяйку, усадил в дрожки и погнал, что было сил. Врач, оставив роженицу, которая к тому времени уже разрешилась, и, не переодевшись, поспешил к больному.

Мальчик по-прежнему был в беспамятстве. Осмотрев его, врач заявил, что это мозговая горячка в острой форме и помочь невозможно.

Александра Андреевна, сама ни жива, ни мертва, бледная и осунувшаяся, выслушала приговор, молча вышла из комнаты, прошла несколько шагов – и упала в обморок. Ее перенесли на диванчик, поднесли нюхательной соли. Илья Петрович бегал между женой и умирающим ребенком, не зная, чем им помочь. В углу плакал маленький Петя. Другие домочадцы тоже молились.

Через какое-то время Александра Андреевна пришла в себя, а вот Николеньке стало совсем худо – ребенок почти не дышал, лоб его пылал. Мать велела звать священника, чтобы успеть подготовить сына в последний путь. Прибежала кормилица Николеньки, увидела мальчика и завыла. Александра Андреевна, изо всех сил сдерживая слезы, обняла крестьянку. Та отстранилась и с напором произнесла:

– К Богородице его надо приложить! К Владимирской! Она помилует нашего Колю.

Александра Андреевна замерла. В голове пронеслась фраза, которую юродивый иконописец Андрей говорил при встрече с госпожой Чайковской вместо приветствия: «К Владимирской!»

Александра Андреевна подбежала к кроватке, выхватила из нее ребенка. Николенька безжизненно повис в руках матери. Илья Петрович с ужасом смотрел на жену. Та кинулась с мальчиком на руках к дверям, но врач решительно остановил ее:

– Куда? Вы его убьете. Положите на бочок и не трогайте – так он сможет прожить еще полчаса-час. Иначе умрет прямо у вас на руках.

– Дорогая, куда ты собралась? Священник сам сейчас придет! – вмешался и Илья Петрович.

– Доверься мне! Надо немедля принести в дом икону Владимирской Божьей Матери и приложить к ней Николеньку. Только она может нам помочь!

Илья Петрович не слишком верил в такое средство, но, чтобы успокоить обезумевшую жену, согласен был сделать все что угодно.

Он выскочил во двор, сам добежал до конюшни.

– Василий, в церковь! Надо привезти сюда икону!

– Илья Петрович, оставайтесь в доме. Барыню успокойте. Я сам справлюсь. Да и быстрее так будет – погоню, не жалея. Икону для молодого барина? Какую?

– Вези Владимирскую Божью матерь и священника, кого в храме застанешь. Хватай без объяснений! Не перепутай! Владимирскую!

– Не извольте тревожиться! Птицей долечу!

Василий прыгнул в дрожки, щелкнул кнутом. Лошадь, не ожидавшая такого обращения, дернулась и понеслась, прядая ушами. Василий гикал, дрожки подпрыгивали на колдобинах.

Через сорок минут Василий вернулся с иконой и немолодым батюшкой, у которого от тряски и волнения стояли дыбом редкие волосы.

Слуги бегом занесли икону в дом. Старичок-священник просеменил в комнату к умирающему ребенку, рядом с кроваткой которого сидели безутешные родители и бесполезный врач.

Тряпку, в которую была замотана двухаршинная доска, развернули. Икону поставили прямо напротив кроватки. Солнечный луч из окна упал на лик Богородицы. Она спокойно взирала на Своего Сына, ожидая Его участи – быть распятым людьми. Ее глаза светились мудростью, любовью, знанием и принятием.

Александра Андреевна рухнула перед иконой на колени. Илья Петрович грузно опустился рядом. Все домашние молились вместе с хозяевами. Священник начал молебен. Молитва унимала боль, давала слезам пролиться, показывала бренность жизни.

«Матерь Божья, – обращаясь к иконе, безгласно плакала женщина, – попроси Спасителя даровать жизнь Николеньке. Мой ангел Катенька уже на небесах, дозволь оставить сына! Пусть порадует материнское сердце. Обещаюсь служить Господу, как умею! Приму любую твою волю! Но ты, как мать, сама знаешь, как больно терять свою кровиночку. Прости меня, грешную, ибо я не так сильна, как ты!»

Молебен закончился. Мальчика причастили, аккуратно придерживая головку. Луч заходящего солнца, который во время молебна полз от лика Божьей Матери по стене, по фигурам молящихся, по кроватке, добрался до ребенка и осветил бледное личико. Дыхание мальчика успокоилось. На щеках появился едва заметный румянец. Николенька вдруг вздохнул, открыл глаза и внятно произнес: «Бог».

Через полчаса стало понятно, что кризис миновал. Николя выжил.

Илья Петрович на радостях пожаловал на золотой оклад Владимирской тысячу рублей, а Александра Андреевна – свои лучшие украшения. Икону торжественно отвезли обратно в Храм. Владимирскую занесли в алтарь и всю ночь читали перед ней акафист и благодарственные молебны один за другим. Василию дали выходной. Онисья осталась при доме, разбирала остатки провизии после пикника. Парень решил навестить своего друга Андрея и из первых уст рассказать о чуде.

Василий пришел к избушке поздно, когда взошла луна. Стукнул в дверь. Она поддалась и мягко распахнулась. В нос ударил знакомый запах маслянистой олифы. Василий заглянул в комнату. Андрей спал, облокотившись на икону. Луна освещала пятно краски, разлитой прямо на изображении. Мышонок сидел на плече иконописца и пищал, как плакал. Володя позвал друга:

– Засоня, всю работу испортил!

Андрей не проснулся. Тогда парень тронул товарища за плечо. Тело мягко сползло на пол. Василий в ужасе уставился на упавшее тело – рана виднелась в грудине. Перевел глаза на разлитую краску, только сейчас заметив, что это кровь. Василий сделал несколько шагов назад, ударился головой о балку, развернулся и собрался бежать прочь, но остановился. Вернулся к столу и подхватил мышонка, который мгновенно юркнул к нему за пазуху.

Василий побежал в сторону усадьбы. Но уже рядом с домом подумал, что не стоит беспокоить уставшего от переживаний сегодняшнего дня Чайковского, развернулся – и кинулся в полицейский участок.