Читать онлайн Катехон

- Автор: Сухбат Афлатуни

- Жанр: Современная русская литература

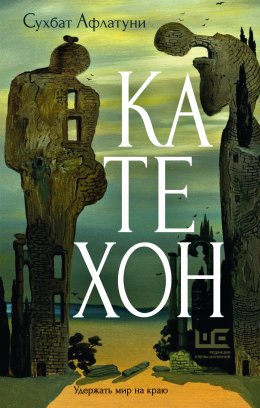

В оформлении переплета использован фрагмент картины Сальвадора Дали «Археологический отголосок “Анжелюса” Милле»

© Афлатуни С., 2024

© Сальвадор Дали, УПРАВИС, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Книга первая

Сожженный

29 октября 20… года в г. Эрфурте, Тюрингия, на Соборной площади был сожжен на костре Томас Земан, известный также под именами Ирис Мирра и Иван Ильин. Имен у казненного было столько, что их перечень, как пошутил господин Инквизитор, занимал почти половину следственного дела.

«Кажется, что он брал себе каждый день новое имя», – добавил Инквизитор, улыбнувшись журналистам.

Погода была серой, влажной, дул северный ветер. Это не смутило огромное число туристов, съехавшихся в Эрфурт, чтобы полюбоваться редким для современной Германии зрелищем. Похоже, вернулись добрые старые времена, когда убеждения воспринимались настолько серьезно, что за них могли предать огню.

Публика запаслась зонтами на случай дождя и миниатюрными термосами с кофе или глинтвейном на случай, если казнь затянется. «Бин, бин, бин», – гремели колокола.

Томас, одетый несколько карнавально, стоял у столба и потирал озябшие ладони. До этого он видел, как горят люди, только в кино. Теперь испытать это придется самому. Хотя ему уже не будет никакой разницы. Или всё-таки почувствует? Он нервно зевнул.

В толпе, ближе к трамвайным путям, стояли двое.

Один, похожий на турка, вертел зонтом. Второй отличался невнятностью черт, характерной для славянской расы.

Когда казнь закончится (когда-нибудь это должно кончиться), они быстро пойдут в его квартиру на улице Картезианцев, Картойзерштрассе. Идти недалеко. Там они будут изучать его записи. Они представляют значительный интерес, айне гроссе интерессе.

Оба агента, славянин и турок, мерзнут и поглядывают друг на друга.

Выступление господина Инквизитора, который позавчера специально прибыл из Брюсселя, уже прозвучало. Вышел человек в белом халате, блеснул шприц. Сейчас бедняге сделают усыпляющий укол. Вы сказали «бедняге»? Хорош бедняга, хотел уничтожить весь мир. И всё же он достоин сожаления. Мог бы найти лучшее применение своим способностям. Я встречал его пару раз на улице. Кто бы мог подумать.

Томас сдвинул рукав карнавального хитона. Доктор стал протирать ему руку спиртом.

Стол, за которым сидит Инквизитор, покрыт парчовой скатертью. За казнью он следит вполглаза, достает и проверяет хэнди[1]. В час обед в ратуше, потом еще пара часов до самолета. Можно поваляться с книгой или пройтись по городу. Ни то ни другое не получится. Он будет срочно дописывать отчет, сейчас пришел ремайндер[2]. Отчет о казни, а темплейтов[3] нет, придется всё самому, с нуля, как всегда.

Он проводит пальцем по парче. На материи остается темный шелковистый след. Вот и дождь. Над публикой расхлопываются зонты. Снова пискнул хэнди. От кого? Из дома. Ты в порядке, милый? Да, дорогая.

Инквизитором его назначили два месяца назад, специально для этого процесса. Их не смутило, что он не духовное лицо. Процесс замышлялся как несколько карнавальный. Доля постмодернистской иронии, мягкой игры, господа. Только пламя должно быть настоящим, что поделаешь.

Раньше он занимался правами человека. Он и теперь ими занимается. Здесь должна стоять ссылка на его си-ви[4].

Его си-ви. Крупными буквами имя. Фамилия. Родился. В тысяча. Девятьсот.

Остальное можно просто мазнуть взглядом. Никто их не читает, эти си-ви.

Между строчками начинают стучать капли. Это дождь с площади проник в сознание, а оттуда в си-ви. Темные зонты над толпой, красная парчовая скатерть.

Палач раскрывает зонт над осужденным.

Инквизитор подпирает ладонью подбородок. Два года он проработал в Страсбургском суде по правам человека. Ладонь теплая, подбородок холодный и слегка колючий.

Разве они не бывали в квартире Сожженного раньше? Сейчас отвечу, подождите. Глоток воды… Она была опечатана. Но дело не в этом; мало ли что может быть опечатано.

Разве они не бывали в его квартире?

Картойзерштрассе – улица Картезианцев. Шпассе бай зайте – шутки в сторону. Идет дождь – эз регнет.

Вы так и будете писать это на вашей кириллице?

Лучше держите ровнее зонт, коллега, у меня уже спина промокла.

Зонт выпрямляется.

Они стоят вдвоем, Турок и Славянин, затерявшись в толпе. Чуть поодаль фургон, где торгуют колбасками. Можно взять с горчицей, можно с кетчупом, не желаете?

Квартира на Картойзерштрассе стояла два месяца опечатанной. С того самого дня, как Томас Земан, он же Ирис, был арестован.

Когда за ним пришли, он как раз принимал ванну и тер мохнатую ногу, выставив ее из воды.

Нет, они не заходили внутрь. Арест произошел в подъезде, куда его выманили зеркалами и игрушками.

Он вышел в темном халате, с пеной в волосах. Он уже всё знал.

Квартиру тут же опечатали.

Вечером они побывают там. Зажгут свет, составят опись.

Идти сюда будут под новым дождем. Улицы будут обволакивать их запахом чистоты и бережливости. Фонари будут осторожно нести свой свет. Турок будет слегка покашливать: khu-khu.

Электричества в квартире не оказалось. Khu-khu. Зажгли пыльные свечи. Зажигал Славянин; Турок, покашливая латинизированным кашлем, раскрыл ноутбук. Свет от экрана осветил уставшее лицо.

«Может, утром зайдем?» – появилось сверху лицо Славянина.

«Утром здесь всё будет по-другому… ты знаешь».

Они говорили по-русски. На другом языке здесь говорить небезопасно.

Горело пять свечей. Потом зажгли еще семь, и мрак немного ушел.

Пальцы Турка прыгали по клавишам. На одном желтело кольцо.

Славянин осторожно сварил кофе.

Так они просидели почти всю ночь, не заметив, как дождь перешел в снег. Снег шел то медленно, то ускоряясь от ветра.

Над Эрфуртом шел снег.

К утру опись была составлена.

Когда он прибыл в Эрфурт, город встретил его солнцем и теплом. Цвели каштаны, в туристических местах толпились туристы.

В тот день его звали Иваном Ильиным.

Неплохое имя для первого знакомства с городом.

На вокзале его никто не встречал. Так было условлено, никакой помпы, Iwan Iljin найдет дорогу сам.

Он спустился с перрона вниз, прошел мимо пестрых магазинов. Слева за большим стеклом жил вокзальный книжный. Когда-то книги его интересовали.

Иван Ильин толкает небольшой чемодан на колесиках.

Он выходит из вокзала на полупустую площадь. Всё очень обычно. Ему нравится эта площадь. Ему нравится башня с часами. Ему нравится уютный трамвай, выруливший из-под моста. Ему нравится небо над башней, облака, напоминающие пивную пену и взбитые сливки; странное сочетание, не так ли?

Он переходит площадь, колесики тарахтят по брусчатке.

Заходит в булочную напротив вокзала. Берет поднос, вместе с чемоданом идет вдоль стойки. Удобнее было бы оставить его за столиком. Удобнее, но не безопаснее. Он берет один круассан и ускоритель времени (кофе).

Теперь мы хорошо видим его за столиком. Он заглатывает ускоритель времени, слегка притормаживая его круассаном.

Глядя на кирпичный вокзал, из которого несколько минут назад вышел, вспоминает вокзал в родном городе. Такой же кирпичный, конца девятнадцатого века. Из николаевского кирпича; теперь он снесен; даз ист шаде. Иван доедает круассан. Стрелка настроения медленно ползет вверх, проползает два деления и замирает. Подъезжающий трамвай закрывает стекло кафе с темнеющей за ним фигурой. Выходят на солнце люди. Разумеется, немцы. Все они немцы.

Это описание, коллеги, не соответствует действительности.

Звали его в тот день не Иван Ильин, а Курт Шмидт. И встретили его прямо на перроне; позвольте, я скажу: встретила женщина в светлых брюках и не сочетавшейся с ними кофте. Герр Шмидт поставил чемодан и приветствовал ее рукопожатием. Имя ее для нашего дела значения не имеет, и приводить его нет смысла. Фрау. Фрау по имени Фрау. Она порывается помочь ему катить чемодан. Не поймешь, чего в этом больше: гостеприимства или феминизма. Нет, нет, он не устал. Сам… Сам…

Они спускаются вниз. Шуршит эскалатор.

Поезд Дойче Баан, на котором он прибыл из Франкфурта, остается наверху, блестя красным лаком.

Они идут по вокзалу молча; он слышит только свое дыхание, шаги и поклацивание колесиков чемодана. Проходят под электронным расписанием, выходят на площадь. Да, это та же самая площадь. Машина фрау Фрау припаркована недалеко, пять минут. Прекрасная погода, говорит он, освежая свой немецкий. Йа, йа, кивает она, вам повезло; на прошлой неделе шли сильные дожди. Она добавляет еще что-то, но он не понимает. На всякий случай улыбается и наклоняет голову. Не желает ли господин Шмидт, э, отдохнуть унд выпить кофе? (Кивок в сторону кафе.) Нет, спасибо, он пил кофе в экспрессе. (Это правда.)

Несколько слов о Сожженном – будем для удобства называть его так.

Томас Земан (Иван Ильин, Курт Шмидт…) родился в Самарканде, старинном и известном городе Азии. Там есть много зеенсвюрдихкайтен – достопримечательностей. Разумеется, он не обращал на них никакого внимания.

Детство этого человека протекло в хрущевке напротив Регистана. Chruschjowka – тесный дом, построенный при Хрущеве; Хрущев – правитель с лысой головой; Регистан – туристическое место, тщательно отреставрированное и мертвое. Томас засыпал и просыпался как в огромной открытке. В детстве он не замечал этой красоты; потом она стала его раздражать.

Теперь обращаюсь к вам, господа психоаналитики. Половое созревание настигло Сожженного рано, классе в третьем. Под азиатским солнцем быстро зреют не только яблоки, груши и помидоры.

Сожженный быстро наливался. Тело расширялось во все стороны, играло и выпрыскивало растительность в разных местах. Ум его за всем этим не поспевал.

Томас влюблялся, страдал, потел и не знал, что с собой делать. Сжав зубы с такой силой, что, казалось, выпадут две свежие пломбы, он глядел в окно на Регистан. По Регистану водили очередную экскурсию.

С зубами у него всегда были проблемы. Смеясь, прикрывал рот ладонью.

Позже он наведет порядок во рту. Передние зубы выстроятся в стройный керамический ряд. Течение времени во рту будет остановлено, тление и кариес прекратят свою плохую работу. Привычка прикрывать рот при смехе останется. Но смеялся теперь он редко, очень редко.

Теперь, господа психоаналитики, попросим вас немного подвинуться, вот так, еще немного, чтобы дать место господам этнологам. Господин Инквизитор, вы можете не подвигаться; ваш кофе будет готов через пять минут.

Итак: самаркандцы.

Самаркандцы – особая раса. Это люди с бронированным лбом и бесперебойно работающими локтями. Самаркандец движется, как небольшой БТР, весело постреливая и объезжая препятствия.

Самаркандцев не любят, ими восхищаются, без них не могут. На пути их пытаются возвести стены, выкопать рвы и навалить мусор. Бесполезно. БТР с улыбкой едет дальше. Самаркандец процветает в торговле, преуспевает в искусствах, заполняет собой политику. Быстро становится начальником. Переплюнуть его может только какой-нибудь ташкентец, но и у этого ташкентца, если навести справки, корни окажутся в Самарканде.

Только в двух науках самаркандец не так силен: в богословии и правоведении. Тут его обгонит бухарец. Самаркандец – больше практик; бухарец – теоретик, созерцатель.

Правоведение Сожженного не привлекало. Богословие изначально тоже. Он был самаркандцем. Его привлекали точные науки и столичный Ташкент. Он поехал поступать на биофак и не поступил.

Но мы сейчас не об этом. А о чем? О чем это всё?

Если бы это был роман, то синопсис начинался бы так.

«В Эрфурте происходит неординарное для современной Германии событие: на Соборной площади устраивается аутодафе. Двое, Турок и Славянин, продолжают расследование преступлений, которые совершил Сожженный. Они оба – сотрудники некоего Института (eines Instituts), главной задачей которого является изучение сознания Сож-женного. По его записям они реконструируют его жизнь в Самарканде, его друзей, его учебу на философском факультете в Ташкенте, а также женщину, требовавшую в знак любви принести ей череп».

Но это не роман, и синопсис здесь не нужен. Но что это тогда?

Нелегко рассказывать о мерзавце. Вы уверены, что казнимый был мерзавцем?

Тут должно быть немного тишины и слегка неуверенного сопения.

Турок думает.

Потом говорит на густом выдохе: «Da». Да.

Изо рта у него пахнет только что съеденной пиццей. Кашель почти прошел.

Стоп!

Отматываем немного назад.

Пламя на Домплац горит в обратную сторону и гаснет, люди разбегаются, чертово колесо мелькает, как велосипедное.

Турок сжимает веки: и так глазам больно. Светящаяся рябь от экрана пробегает по его лицу. Рядом с клавиатурой лежит надкусанный слайс пиццы… Стоп.

…Томас едет в интерсити-экспрессе.

Вид за окном сливается в одну бесшумную зеленую ленту. По проходу тихо ползет тележка с напитками и закусками. «Как катафалк», – думает Томас. Как «катафалк» будет по-немецки? Он не помнит.

…Томас пьет кофе.

…Добавляет сливки.

Любовный союз темного и белого.

…Сливки распускаются, кофе светлеет, и еще светлеет, и еще.

Катафалк по-немецки будет ляйхен-ваген. Вагон для трупа.

Жаль, он не взял к кофе сэндвич с сыром. Чья это мысль? Варианты: Сожженного, Турка, Великого Инквизитора.

Игра продолжается.

Инквизитор лежит в ванне. Вокруг шелестит пена, похожая на облака, которые он только утром видел в иллюминаторе. И через несколько часов увидит снова.

Поэту такое сравнение показалось бы пошлым. Когда-то Инквизитор сам писал стихи, но быстро избавился от этой привычки – не понадобился даже курс психотерапии, дорогой и бесполезный.

Что-то всё же осталось. Какие-то рудименты, шалости правого полушария. Он потер мокрое колено.

Пена пришла в движение. «Хлюп», – сказала вода.

Когда возрождали инквизицию, многие были против. Не слишком славное прошлое. Сомнительный бренд. Запах паленого мяса, «Молот ведьм», дискриминация.

Но где было найти другой замедлитель?

Здесь, наедине с собой, без рубашки, галстука и трусов (аккуратно темнеют на крючке), можно признаться. Идея эта принадлежала всё тому же Сожженному. И она сработала.

Почти все его идеи срабатывали. Почему «почти»? Инквизитор снова трет колено. Все срабатывали. Это и стало вызывать подозрения – с какого-то момента.

Мсье Гильотен тоже испытал свое изобретение на своей немытой (в тюрьме было сложно соблюдать гигиену) шее.

Впрочем, Гильотен не был ее изобретателем – просто предложил этот вид казни как более гуманный. Он был масон и имел чувствительное сердце. Казнимый, он утверждал, почти не почувствует боли. А гильотину, по его общему эскизу, собрал Тобиас Шмидт, изготовитель клавесинов. Без немцев, как всегда, не обошлось. Без немцев, музыки и смерти.

Вода тихо остывает. Сколько можно лежать и вести мысленный диалог со своими мыльными ногами и животом? Пора.

Когда Сожженного пришли арестовывать, он тоже принимал ванну, вспоминает Инквизитор.

И быстро вытаскивает пробку из отверстия слива. Вода устремляется в черную извилистую пустоту.

Сожженный любил море.

Он мало что любил. Женщины и деньги волновали его в зрелые годы слабо. Искусство оставляло холодным, он почти не посещал картинные галереи и не ходил по залам. Он не любил сумеречные натюрморты голландцев. Не любил слишком солнечные, до рези в глазах, пейзажи импрессионистов. Не любил сам дух неторопливой смерти, воплощенный в музеях. Хотя и отдавал должное этим воронкам времени, освещавшихся сочетанием естественного и искусственного света.

Море, как ни странно, любил.

Сожженный снимает сандалии, подворачивает джинсы и идет по песку. Ступня чутко регистрирует, как песок становится всё более влажным. Он останавливается.

До его казни есть немного времени.

Балтийское море бежит на него и, притормозив, пускает пену.

Пошевелив пальцами ног, он входит в воду.

Пляж пуст, купальный сезон ист цу энде. Встретилась лишь группка посиневших от ветра нудистов; ему вежливо улыбнулись.

Да, да, вода холодная. Еще одна волна разрушилась и отрыгнула пеной.

Сколько ему еще позволят вот так ходить под угасающим немецким солнцем, шевеля в воде ногой?

Днем он съездил на остатки бывшего языческого капища. Местные племена долго не хотели поклоняться Кресту, полагаясь на эффективность человеческих жертвоприношений. Кто это были? Славяне? Балты? Лезть в поисковик было лень.

Ведутся раскопки; господа археологи извлекают кости господ жертв.

Свое первое жертвоприношение он совершил еще в Самарканде. Убил муху, оторвал у нее крылья. Положил рядом на камень. Стал читать «Муху-цокотуху» и совершать особые поклоны. Кажется, он наколдовал тогда дождь.

На философском факультете он вызывал дух Ницше перед экзаменом. Вместо него явился Карл Маркс и тряс бородой. Однокурсницы шепотом умоляли включить свет.

Новая волна взорвалась совсем рядом, он почувствовал ее лицом.

Пошел к берегу, спиной к садящемуся солнцу.

Сожженный выходит из пены, как невзрачная Афродита мужского пола.

К нему устремляются вырезанные фигуры из картины Боттичелли. Слева, надув щеки, свистит балтийский Боре́й. К мокрым ногам липнет песок.

Мы немного забегаем вперед. Время для экфрасисов еще не настало. И для всплытия Фульского короля – тоже; alles zu seiner Zeit, всему свое время.

Как показало следствие, в молодости он был влюбчив. Он носил просторные брюки и встречался с девушками на бульваре.

Он выбирал сереньких и непритязательных, они обходились недорого, что было немаловажно: денег у него почти не было.

Деньги появятся позже.

В детстве они его гипнотизировали.

Он украл из тумбочки двадцать пять рублей и долго любовался ими.

Светло-фиолетовая голова Ленина, срезанная по надплечье, парила в темно-фиолетовой пустоте. Голова была в каких-то тонких линиях, напоминавших волны. Что это были за волны, откуда они накатывали? Что это была за тьма, в которой одиноко висела голова вождя? Бородка была вытянута вперед. Глаза щурились на герб, украшенный, как бакенбардами, снопами пшеницы.

Над гербом, в тех же черничных сумерках, висела надпись. «Би… – читал он, – …лет Го… Государ…»

Слово «билет» его околдовало.

Билеты бывали в автобусе, они были маленькими и неинтересными и ничего, кроме давки, пота и тошноты, не обещали.

Бывали билеты в кино, они были больше и на синеватой бумаге. Это был пропуск в мир внезапной темноты и длинного луча над головой; мир, в котором можно было грызть семечки (он не грыз) и кричать киномеханику, когда обрывалась пленка: «Сапожник!» (он не кричал).

Когда позже, на философском, он прочел у Платона миф о пещере, он всё понял. Платон описал в нем кинозал. И чувство рези в глазах, когда выходишь после кино на свет. Только у Платона уход из пещеры и движущихся теней на стенах означал прорыв к подлинному бытию. В его детстве всё было наоборот: подлинное оставалось там, в темноте. Там висел луч, и на экране расцветала реальность. А выход из кино на солнце и пыльный асфальт был как раз возвращением в пещеру подобий.

Все эти мысли, конечно, пришли позже.

А теперь верните, пожалуйста, изображение маленького мальчика с фиолетовой купюрой в руках. Нет, еще немного назад… Да.

Так вот, о билете.

Слово «билет» на купюре обещало даже что-то большее, чем кино. «Билет Государственного Банка СССР». Оно обещало что-то небывалое, страшное и сладкое, вроде взрослой карусели «Сатурн». Кольцо несется вниз, взрослые кричат и визжат.

Это было, конечно, обманом.

Советские деньги были почти бессмысленной вещью; всё сладкое, небывалое и просто удобное было дефицитом – слово резкое, как щелчок по носу. Деньги не столько тратили, сколько копили. Прятали под матрасы, в дымоходы, в темные, пропахшие нафталином шкафы. В вытяжки, обернув в полиэтилен. В книжные полки, за бессмысленные, не читаемые ни при какой погоде книги. На антресоли, за маринованными огурцами, которые шевелились, когда банки тревожили.

В любимой сказке советских детей деревянный мальчик закапывал деньги в землю.

Деньги тогда, как он потом понял, имели другое значение. Эстетическое. Сакральное.

Это особенно чувствовалось в сравнении с долларом, чей зеленоватый свет тускло озарял его зрелые годы. Доллары были просто деньгами, их легко было тратить, и они утекали, нежно шурша. Они неслись потоком, мировой рекой, более быстрой, чем Амазонка, более широкой, чем Ганг, более длинной, чем… он не мог вспомнить самую длинную реку, а лезть в Сеть за подсказкой снова было лень.

Эта огромная шуршащая река опоясывала Землю.

На берегах ее толпились голые дикие люди, мужчины и женщины. Они осторожно жгли костры, стараясь не поджечь реку, которая их кормила, и ждали, когда на берег будет выброшено еще несколько перетянутых резинкой пачек. Входить в нее и даже близко подходить они боялись. Иногда какие-то нервные женщины, устав от ожидания и бесполезных мужчин, бросались в нее. Вначале было слышно, как они смеются: купюры и монеты щекотали их, подхватывали и несли. Потом доносились удивленные стоны: бумажные и металлические волны проникали в них, во все отверстия; мужчины на берегу затыкали уши, а детей уводили и отвлекали играми. Наконец, стоны прекращались: река забивала собой все внутренности купальщиц. Мужчины переставали затыкать уши, детей приводили обратно, о женщинах забывали и имена их писали на песке, чтобы ветер стер их.

Нет, всё было, конечно, проще, без криков и утопленниц. Товар – деньги – товар. Долларовая река текла, непрерывно обмениваясь на вещественные блага. Машины, колбасы, пушистые домашние тапки, раскладывающиеся диваны, лосьоны до и после бритья; всё это можно было увидеть, пощупать и лизнуть.

Советский рубль никуда не тек, он разливался мелкой водой по одной шестой части суши, зарастал ряской и пускал кислые пузыри.

На долларе присутствовало имя бога. Ин Гад ви траст.

На украденной двадцатипятирублевке – имя беса. «Жыйырма бес сом», – читал он. Он учился читать по деньгам.

«Жыйырма бес сом». Это был, вероятно, водяной бес: ловил сома и жарил его. И жрал. «Жыйырма бес сом».

Этот бес болтал копытцами в стоячей воде, а рядом топорщились обглоданные кости сома или другой рыбы. В мохнатом животе бурчало. «Эх, – думал бес. – Жыйырма бес сом!.. Двадцать пять карбованцiв», – добавлял, переходя зачем-то на другой братский язык.

Чуть правее, из-за лесочка, выстриженного в виде букв «СССР», пыталось взойти солнце. И не могло, что-то ему мешало. Лучи его были с зеленоватым отливом.

Под восходящим солнцем помещался транспарант: «Подделка билетов Государственного Банка СССР преследуется по закону».

В этой надписи было что-то непонятное, пугающе сладкое. Что это значило, знал загадочный бес-ихтиофаг. Но скрывал и таился.

«При коммунизме денег вообще не будет», – слышал он в детстве. Звучало это как-то неуверенно. Он видел, как взрослые прячут деньги.

«Выйди из комнаты!» – говорили ему. И прятали деньги. Или, наоборот, доставали их откуда-то, обдувая от пыли.

Он шел во двор, гладил кору деревьев, нагретую розово-зеленоватым солнцем, чертил носком сандалии на мокрой глине. Или шел в гостиную и подставлял палец под секундную стрелку часов, тикавших на трюмо. Остановленная стрелка бессмысленно вздрагивала. Почти то же самое делали в соседней комнате. Где вытаскивали и пересчитывали деньги.

Деньги были их катехоном. Деньги останавливали время, замораживали его. Замороженное солнце не могло взойти. Замороженная голова вождя, покрытая инеем, застыла в фиолетовой пустоте.

Советские рубли не были символом богатства: не только подделка, но и слишком большое их скопление в чьих-то руках было делом рискованным. И бессмысленным.

Таинственные «билеты» были не для того: они удерживали невидимым пальцем невидимую стрелку.

Позже он обратил внимание на число «1961». Год денежной реформы. Если перевернуть его, будет то же самое. 1961. Точка абсолютного покоя, залипания времени на годе-перевертыше.

В стране это пока не чувствовалось, страна еще рвалась куда-то. В будущее, в коммунизм, в космос, в другое полушарие, пусть даже в виде маленькой карнавальной Кубы. В архитектуре – неоконструктивизм, в мебели – предельная функциональность, точно всё это было временно, всё это собирались вскоре бросить и рвануть куда-то всем скопом, всей страной, в новое небо и новую землю.

А на деньгах время уже застыло и слегка поползло назад. На деньгах уже бугрились те самые декоративные «излишества», с которыми еще вели борьбу. Это было царство тяжелой лепнины, пыльных барельефов и года-перевертня «1961».

В этот год (напоминает кто-то из зала) человек полетел в космос.

Космос оказался одновременно и раскаленным, и ледяным, и зловеще красивым. В нем не было времени. Это было чистое, не тронутое временем пространство. По сути, это и был ад. Время осталось внизу, на Земле.

Фотогеничный улыбчивый парень, которого вытолкнули в космос, вернулся к людям, но продолжал носить в себе, под кителем, рубашкой и майкой, кусочек этого ада. И чем больше он улыбался и старался забыть, тем сильнее разрасталась в нем эта пустота, пустота циферблата с замороженными стрелками. В конце концов он сел в военный самолет, набрал высоту и разбился. Возможно, это не было сознательным решением. Так решила пустота, сидевшая в нем.

«Сидит бабка на Луне: / Чистила картошку. / К ней Гагарин прилетел, / Сыграл на гармошке».

Это пел сосед возле самаркандского дома. И притопывал одной ногой; другую у него отгрызла война.

Чем всё закончилось у бабки с Гагариным, в частушке не сообщалось. Возможно, потешив ее игрой, он взял инструмент и ушел обратно на корабль. На Луне он, в общем-то, и не был: на ней был американец Армстронг. Но вероятность того, что на гармошке играл Армстронг, была еще меньше.

Мальчик стоит на мокрой глине и слушает. Лунная старуха тоже слушает с недочищенной картофелиной в руках.

Он всё еще держит фиолетовую купюру?

Нет, он уже разглядывает доллар.

В 1991 году их факультет посетила группа американских профессоров. Студентов на встречу не звали; он пришел сам и сел сбоку. На него недобро посмотрели, но не выгнали. Встреча уже шла; факультетские преподаватели сидели на ободранных креслах, гости – за столом с виноградом, мухами и чайником.

Он задал с места какой-то вопрос. Кажется, о Фукуяме и его «Конце истории». Американцы потеплели и оживились; декан снова поглядел на него, но промолчал.

После встречи они стояли возле грязно-розового здания факультета и ждали автобус. Сожженный терся возле одного из профессоров, пытаясь общаться. Тот улыбался, задавал простые вопросы, на которые было сложно ответить: о студенческой жизни, о Самарканде, куда их (американцев) возили накануне. Пообещал прислать Фукуяму на английском. Да, будет рад переписке. Прощаясь (подъехал автобус), стал искать, на чем записать имя и адрес. Sorry, он раздал уже все визитки… И записал его на однодолларовой купюре.

В 1991 году стрелка, залипшая тридцатью годами раньше, дрогнула и поползла вперед.

1961-й был годом-перевертышем. 1991-й – годом-палиндромом.

Дар американского профессора, полустертая купюра с лицом однофамильца американской столицы, оказался символичным.

В конце 1991 года Государственный Банк СССР исчез. Вместе с самим государством из трех свистящих согласных и одного альвеолярного.

«Билеты» исчезнувшего Банка еще немного покружились пожухлой листвой над исчезнувшим государством. И тоже исчезли. Их заменили другие, менее интересные для разглядывания. Манаты, сомы, карбованцы, которые до того были лишь, так сказать, псевдонимами рубля. Псевдонимами они, впрочем, и остались – только теперь не рубля, а той самой зеленоватой бумажки с неразборчивым адресом американского профессора.

Начался, как и было на ней обещано, Novus ordo seclorum.

«Что это значит?»

Латынь на философском факультете не изучали.

«Новый порядок веков», – ответил он сам себе года через два, покопавшись в словаре. Латинский, правда, так и не выучил.

«Новый порядок веков» был порядком серо-зеленой мировой реки, сухую каплю которой ему вручили тогда, в 1991-м, у философского факультета.

Он думал, что это откуда-то из Библии. «…И во веки веков».

Нет.

Из Вергилия, четвертая эклога.

Ultima Cumaei venit iam carminis aetas… Последнее, по песням Кумской Сивиллы, наступает время.

Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo… Великий сызнова рождается порядок веков.

Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna… Возвращается и Дева-Справедливость, возвращается Сатурново царство.

Надпись на чуть помятой банкноте означала возвращение царства Сатурна.

Этот Сатурн, вероятно, и был тем богом, «Гадом», в которого «ви траст». Ему же, вероятно, принадлежал и глаз, подглядывавший сквозь треугольную замочную скважину в небе.

В храме Сатурна в Риме хранилась государственная казна. Среди римских богов Сатурн ведал временем, текучим и всепоглощающим.

Он прочел об этом в черном словаре «Мифы народов мира», том второй, стр. 417. Пока читал, книга лежала на голых мохнатых ляжках, дело было летом. Все знают, что такое ташкентское лето? Кожа, придавленная обложкой, потела.

Он любил это ощущение раскрытого тома, лежащего на голых ногах. Почти так же, как типографский запах новых книг и библиотечный запах старых.

Завершим, дамы и господа, тему денег. Тем более что пальцы устали и пора пить кофе. Те двадцать пять рублей, украденные из тумбочки, не сохранились: поразглядывав, он забыл о них, выронил, они были обнаружены кем-то из домашних и возвращены в семейный бюджет.

А вот доллар уцелел: Сожженный возил его всегда с собой.

Последнее место, где он хранился, был дом на Кар-тойзерштрассе; верхний выдвижной ящик письменного стола. Доллар привлек внимание написанным на нем адресом и был приобщен к делу. Удалось установить и лицо, написавшее адрес. Профессор одного из провинциальных университетов. К тому времени уже покинувший мир и переселившийся, вероятно, в тихий кленовый рай для американских профессоров.

Я предложил бы, господа, на время отвлечься от рассказа о Сожженном и прогуляться по городу.

Шпацирен, шпацирен. Что значит (зажимаем нос, чтоб погнусавее): гулять, гулять.

А мы и так по нему гуляем, вы разве не заметили? Пройдя несколько нагретых улиц, мы уже вышли к реке. Чувствуете влажный воздух? Разговор о деньгах затянулся, я решил тихо пройтись с камерой по романтичным переулкам.

«Ненавижу это слово».

Простите?

«Романтичный».

В Германии оно звучит не так пошло… Ну вот и прекрасно. Можно подойти к реке поближе и потестировать рукой воду. Осторожно, не вспугните уток. Можно прилечь на траву. Старые каштаны будут стеречь ваш чуткий сон, коллега.

Как вы думаете, стоит немного рассказать им о городе?

Я думаю, в век Википедии и лоукостеров это бессмысленно. Кому это сегодня интересно? Европа стала общедоступна. К тому же Эрфурт… Смотрите, это белка?

Двое мужчин, относительно молодых, лежат на газоне.

Если сделать звук громче, станет слышно, как течет Гера.

Белка, попрыгав в невысокой траве, устремляется синкопами на дерево. Это каштан. В городе много больших, старых каштанов.

Кстати, знакомство Сожженного с городом тоже началось с Википедии.

Получив приглашение (никакого приглашения он не получал), он открыл еще одно окно и быстро набрал: «Эрфурт».

Внимание его привлек герб города: серебряное колесо с шестью спицами на красном фоне.

Колесо – знак возвращения.

Шесть – число дней творения.

Красный – цвет крови.

Отойдя от ноутбука, он мысленно закурил.

Время толкало его в этот город. Не судьба: судьбы не существовало, он это знал. Мысленная сигарета дотлела до фильтра и слегка обожгла пальцы – он поморщился и помотал ими в воздухе.

Колесо с шестью спицами лязгнуло и покатилось по кровавому полю.

«А я качусь, качусь, – пело колесо, – качусь я и качусь!»

Двое мужчин, два фрагмента живой материи, лежат на красноватой траве города Катящегося Колеса. Один, похожий на турка, разглядывает большой палец левой ноги и легонько шевелит им.

Мы возле старой эрфуртской синагоги. В ней, разумеется, музей: во всех старых синагогах теперь музеи, по всей Европе.

Турок и Славянин шпацирят мимо нее, делая вид, что не замечают, что их снимают. Собственно, никто их не снимает, просто такое ощущение.

«Нужно идти и делать вид, что ничего не происходит, – говорит им внутренний голос. – Мы просто идем».

От длительного вынужденного общения внутренний голос у них стал одним на двоих. Иногда он начинает говорить по-турецки, и тогда Славянин морщится и просит голос сделать себя тише.

Двое мужчин просто идут. Просто проходят мимо старой синагоги. Один заходит во двор и теперь хорошо виден на фоне выбеленной бугристой стены. С пятью узкими окнами и одним круглым, вроде розы.

Внимание, выбираем время года: поздняя весна… лето… ранняя осень. Без осадков, но свет слегка сумеречный. Лицо становится светлее, стена – темнее.

Турок остается мысленно покурить на улице; к евреям у него сложное отношение. Он не против евреев, нет, у него нет к ним никакой личной неприязни. Просто старается держаться подальше от их ядовитых щупальцев, опутавших мир.

Но думает он сейчас не об этом. Он думает о джинсах, о погоде, о ногтях правой руки и почему-то о Ленине. Но о Ленине совсем недолго.

А Славянин думает о синагоге. Это видно по его лицу. Когда мужчина думает о женщине, сквозь его лицо проступает женщина. Когда мужчина думает о синагоге, сквозь его лицо проступает синагога. Сквозь череп, лицевые мышцы и кожу. Даже если он не еврей. Сейчас его лицо наполнилось синагогой, как миква – подогретой водой.

Сожженный тоже любил приходить сюда. И сквозь его плохо выбритое лицо (в последние недели до ареста он запустил себя) тоже проступала синагога. Настолько сильно, что ему приходилось отворачиваться к бугристой стене. Если дело происходило вечером, то стена освещалась сполохами. Это синагога на его лице загоралась, и несколько близлежащих домов с нею. Огонь бегал по щекам и носу, а из глаз, как из окон, выбрасывались горящие люди и исчезали в области небритого подбородка. Тогда он прикрывал глаза, и несчастные горели внутри, колотя во внутреннюю поверхность век.

21 марта 1349 года, при переходе Солнца из дома Рыб в дом Овна, тьма над эрфуртским еврейством сгустилась и изверглась багровым дождем.

До Эрфурта доползла чума, люди умирали быстро и тяжело. По городу ходили флагелланты, щелкая себя бичом по спинам. Следом шла сама чума в облике крысы, Rattus rattus, в тяжелой юбке и, приплясывая, указывала лапкой то на один, то на другой дом.

И тогда начался погром.

Шла молва, что это евреи распространяют чуму, подсыпав яд в колодцы. Это казалось правдоподобным. Если в городе есть евреи и есть колодцы, то этого, мои дорогие, нельзя исключать. Даже ученые люди города были готовы поверить в это. Пусть не все евреи, говорили они, но какие-то могли отравлять колодцы. Хотя бы даже только один колодец. Просто уронить туда яд, случайно.

В погроме погиб Александр Зуслин ха-Коэн, великий талмудист своего эона.

Зуслин, или Зюскинд, что значило «сладкий ребеночек», родился в Эрфурте и погиб в Эрфурте. Он был раввином Вормским, потом Кёльнским, потом Франкфуртским. Он составил «Аггаду», сборник судебных решений, вынесенных великими раввинами прошлого. Он дозволял жене разводиться с мужем, если тот часто хаживал к блудницам.

«Господинчик мой, сладость моя», – напевали еврейские блудницы в городах Вормсе, Кёльне и Эрфурте.

Он просил не величать себя «талмид-хахам», знатоком Закона. Эпоха подлинных знатоков, братья мои, уже прошла. Мы лишь жалкая их тень, добавлял он и разводил руками, вот так. (Следует жест.)

После погромов в городах Вормсе, Кёльне и Эрфурте не осталось евреев. А чума – чума не ушла. В 1359 году она повторно навестила Эрфурт. Она снова шла по городу и поворачивала крысиную морду то направо, то налево. За десять недель в городе умерло шестнадцать тысяч жителей. Оставшиеся в живых плакали от горя и от злости, что некого было уже в этом обвинить.

Сожженный, он же Томас, он же Иван, любил приходить сюда. О чем он думал, осталось неизвестным. Вероятно, просто отматывал в голове время назад, любуясь черною толпой, врывающейся в еврейские дома и выбрасывающей добро из окон с криками: «Лови, Ганс! Держи, Фриц!» Добро летело из окон. И Фриц держал, и Ганс ловил.

Потом Сожженный быстро уходил оттуда, точно что-то обожгло его. И старался не оборачиваться, иначе толпа могла его заметить и принять, с его самаркандской внешностью, за еврея. Или чумная крыса, Rattus rattus, – указать на него когтистой лапкой. Только через пару кварталов, простучав каблуками по переулкам, он останавливался, переводил дыхание и тер черный подбородок. Лицо его снова становилось пустым и погасшим.

Когда еврейские дома догорали и пепел остывал, туда приходили малоимущие горожане и беженцы. Они аккуратно расчищали пепел. Искали золотишко, драгоценности, некоторым везло – находили.

Это было одно из первых его открытий; он еще учился на философском факультете и дремал на истории КПСС, которую читал старый высокий казах.

Он уже тогда понял, что история – всего лишь мелкие волны на поверхности тяжелых, бездонных вод. Даже не волны – рябь.

После той операции под общим наркозом (об этом дальше) он убедился в существовании ада.

Это приведет его к признанию бытия Божия. Если есть ад, значит, есть Бог. Он назвал это «силлогизмом грешника».

Он был материалистом. В какой-то степени он оставался им всю жизнь. Но его представление о материи отличалось от того, которое им вдалбливали (больше по привычке).

Материя – небытие, меон. Сноску поставить? Ставим сноску. Ме он, не-бытие, греч. Так называл материю Платон, родился тогда-то, умер тогда-то.

Материя – небытие. «А что же тогда бытие?» – спросил кто-то из однокурсников, когда их везли на хлопок.

«Бытия нет», – ответил он и, пользуясь растерянностью собеседника, стрельнул у него сигарету.

Тогда его еще звали Фархад.

Или просто Фа́ра. Он стоически сносил это имя, как и множество других, которыми он обрастал, как угрями в юности и морщинами в зрелости.

Фара.

«Фара, так что ж тогда есть, если даже бытия нет?»

Автобус потряхивало, никотин приятно обжигал грудь.

«Ничего нет. – Он выпустил дым. – Ничего».

Вечером он излагал свою теорию, свесив с верхнего яруса грязные ноги в трико. Нары были двухъярусными. Коньяк был дешевым, щипал язык и внутренности. Его остаток прятали под подушкой.

Ад находится где-то возле ядра Земли. (Он качнул ногой.) Ядро расплавленное.

«Ну, предположим», – сказал кто-то.

Он не отреагировал. Качнул ногой еще раз и продолжал.

Если ад существует – физически, он должен как-то взаимодействовать… (Он закашлялся… коньяк паленый…) Как-то взаимодействовать с поверхностью Земли. Влиять. Через вулканы.

«А землетрясения?»

Не так очевидно. А вулканы… Да, извержения. Наиболее крупные.

Сопоставим факты, говорил он, смочив горло коньяком, который уже не казался таким наждачным. Сопоставим факты.

Сценарий один и тот же. Какое-то царство или даже два-три достигают могущества. Потом где-то извергается вулкан. Дикие перемены с погодой. Летом холодно или солнце кажется синим. Вспыхивает эпидемия, сотни тысяч смертей. И всё рушится: порядок, религиозные устои. Возникает что-то совсем новое, неожиданное и дикое.

Народ помолчал и потребовал примеров.

Он стал загибать пальцы с нестрижеными ногтями.

Четыреста тридцатый год. Да, конечно, до нашей.

Афины в зените могущества, расцвет искусства, торговли, софистики и педерастии (смешок на ниж-нем ярусе). Перикл строит свой Парфенон, Фидий вытесывает свою Афину, Сократ разрабатывает свою майевтику… Осталось только разбить этих тупых спартанцев, а там, глядишь, двинем наши доблестные афинские рати на персов, чья империя уже шаталась, как гнилой зуб. Война со Спартой началась, правда, не супер, но ничего, ребята, мы сейчас чуть поднатужимся и покажем этим тупорылым, где зимуют раки, которые, как мы знаем из Чехова, в Греции тоже есть.

«У него было про омаров…»

И вот тут (на омаров он не стал реагировать) вдруг начинается полная фигня. Да, я сказал «фигня»; херня еще не наступила, давайте придерживаться терминологической точности. Так вот. В Афинах вспыхивает чума, народ тысячами вымирает, бунтует, Перикла отстраняют от командования, вскоре он тоже загибается от чумы… которая, видимо, была брюшным тифом, но с точки зрения диалектического материализма…

«Попрошу при дамах не выражаться», – перебили его третьекурсники, занявшие лучшие места и открыто обжимавшиеся на правах старших.

Молчите, презренные экзистенциалисты. Учение Маркса всесильно, потому что верно, а кто с этим не согласен, пусть бежит за коньяком.

Третьекурсники, переглянувшись, собрались уже стянуть борзого оратора с верхних нар и вывести на воздух. Но бывшие при них третьекурсницы прижались к ним еще тесней и засопели забитыми носами еще слаще.

«Ладно, чё там у тебя дальше?»

Так вот, продолжал он, с точки зрения марксизма-ленинизма это не так важно. Чума, прокатившись по Афинам, перебралась в Спарту, потом к персам и угасла где-то за горизонтом, у гипербореев или псоглавцев. В Греции свое дело она сделала. С этого момента – внимание! – там начинается диалектическая трансформация фигни в херню. И Афины, и Спарта угасают. Зато стремительно возвышается Македония, ну и…

«Понятно, – сказали люди. – Александр, эпоха эллинизма… На истфак тебе поступать надо было, Фара. Остался коньяк?»

Коньяка не осталось.

«Не, без коньяка слушать дальше эту лабуду…» – сказал кто-то из несвоих, обиделся и ушел. Но свои приготовились слушать дальше. «Лады, а вулканы здесь при чем?»

При том, товарищи. В четыреста сорок втором году, за двенадцать лет до афинской чумы, было сильнейшее извержение вулкана Попа.

«И где эта Попа находилась?»

В Бирме.

«И повлияла на Грецию?»

В воздух поднялись миллионы тонн пепла. Произошла мутация вирусов.

«Да… Надо еще за коньяком сходить».

Скинулись, отправили гонцов.

«Хорошо. Еще примеры».

Это заговорил истфак, привлеченный умным разговором и выпивкой.

Фара собрался говорить, но его перебили.

«Извержение Везувия… После него тоже была чума?»

Он задумался. Точнее, сделал вид. Держать паузу в философском споре не менее важно, чем в театре.

Нет, эпидемии не было. Но и извержение было не таким уж сверхмощным по планетарным меркам. Римляне его запомнили, потому что оно случилось у них под носом, три города засыпало. Хотя, если так посмотреть…

«В смысле?»

Рим в семидесятых чем-то напоминал Афины перед афинской чумой. Колоссальное строительство по всей империи. Нерон после пожара заново отстраивает Рим. Возводит знаменитый Золотой дворец. А потом да, где-то с извержения начинается медленный закат. И крепнет новая сила. Христиане то есть.

Тут как раз гонцы вернулись, но без коньяка. Попытались шумно рассказать, почему без, на них зашикали.

Юстинианова чума, загибает палец Фара.

И голос его полетел, полетел… Полетал по бараку, вылетел на воздух. А там, на воздухе, луна сквозь горьковатый туман светит и холодно. Стебли и сухие листья хлопчатника люди жгут, поэтому горьковатый. Хлопковое поле темное, мокрое. Летает над ним одинокий голос, про Юстинианову чуму слабой луне рассказывает.

Конец пятисот тридцатых. Византия на взлете. Успешные военные походы; строительство, да, бешеное строительство; храм Софии, «Победих тя, Соломоне!». Только вот разгромим этих варваров, персов, окончательно вернем себе Италию.

И тут начинается…

«…Если пользоваться вашей тонкой философской терминологией – фигня».

Фара кивнул. А по более строгой дистинкции – полная фигня, fignia totalis. Извергается не один, а два или даже три вулкана. Наступает что-то вроде ядерной зимы, солнце светит как луна, летом все мерзнут. И следом – знаменитая чума, треть Византии вымирает. Достается и персам, даже до Британии зараза добралась. Но главное – Второму Риму уже не подняться; закат, сумерки, ночь. Возникает новая религия…

«Ислам?»

Он самый. И новая политическая сила – арабский халифат. И подминает под себя и Иран, и пол-Византии, и Испанию…

«И у нас здесь тоже неплохо поработали».

Народ эволюционно трезвел и расходился; ушли, не отлепляясь от своих девушек, третьекурсники. Кто-то выходил покурить, помолчать, помочиться в лунный свет, вымыть руки и вернуться обратно. Фара немного устал от себя, голос звучал глухо, но несколько ушей еще осталось и слушало.

Он рассказывал… он рассказывал о Великой Чуме. Снова вулканы? Признаки те же. В июне тысяча пятьсот двадцать девятого в Лондоне стоят холода, дома топят, как в январе, и все носят зимнюю одежду. А потом пришла чума. И не отпускала Европу почти столетие. И власть до этого была на пике. Да, папская. И строительство до этого? А как же без него… Собор Святого Петра в Риме, который превзойдет масштабами Святую Софию, как раз в это время строится. А закончится всё Лютером и Кальвином.

«Хорошо, убедил», – зевнул баском Димыч. Это эпизодическое лицо упоминается здесь только потому, что спало под Фарой и иногда подавало реплики. Как сейчас, к примеру. Димыч стал укладываться на первый ярус. Стянул джинсы и явил миру свое нижнее белье, когда-то телесного, а теперь мышиного цвета. Сунул ноги под одеяло, глаза закрывать не стал.

«Ну, договаривай уже. Всю, блин, душу вытянул своими вулканами. Революция тоже от вулкана произошла?»

Тоже, – донеслось сверху.

«Киздишь, как Райкин», – сказал Димыч и закрыл глаза. После хло́пка он собирался вступать в партию.

Тысяча девятьсот двенадцатый год. Извержение вулкана Катмай на Аляске. Холодное лето. Алые зори из-за пепла в воздухе, которые напугали русских мистиков.

«А эпидемия? Чумы вроде не было».

Испанка.

«Что?»

Хуже, чем чума. Испанский грипп. Начался в Европе, в конце Первой мировой.

«В Испании?»

А кто его знает… – Он зевнул. – В одной Европе более миллиона смертей. А вообще около ста миллионов, где-то пять процентов тогдашнего населения Земли. Больше, чем за две мировые войны. И та же фигня: весь порядок рушится, череда… – снова зевнул, – революций, всплеск социализма по всему миру…

«И всё от вулканов?»

Люди, давайте спать. – Он уткнулся лицом в подушку, давая понять, что лекция окончена.

«Люди» молчали.

«Всё, что ты говорил, это ересь, – сказала голосом отличницы Лена Петрова. – Тебя за это когда-нибудь сожгут».

Отличницей она, кстати, не была; когда-то в школе, и то только первые два класса. А противная интонация прилипла на всю жизнь.

Сожгли его, разумеется, не за это.

Областной архив Самарканда, площадь Куксарай, 7, куда был отправлен запрос из Инквизиции, несколько приоткрыл завесу.

Прадед Сожженного оказался немцем. Карл Фогель, лютеранин унд археолог-любитель. Сохранилась и фотокарточка, сделанная в 1910 году в светописной мастерской Шерера. На ней изображен толстый человек с застывшим взглядом. Он так и не улыбнулся перед фотографическим аппаратом, как просил его тощий фотограф с фурункулом на шее. Герр Фогель не любил улыбаться, не видел смысла в этом напрасном и неприятном напряжении лицевых мышц.

В Туркестан он приехал с целью поиска родины древних арийцев.

Прибыл он в Самарканд с тяжелым чемоданом и тремя мертвыми языками: древнеиранским, согдийским и бактрийским. Для изучения живых языков вскоре женился на местной девице, словоохотливой иранке; ее словоохотливость стала одним из главных доводов в пользу брака.

Прожив с ней четыре года, он получил от нее маленькую Зизи и знание местного диалекта персидского. После чего стал раздумывать, как избавиться от своей стремительно дурневшей супруги. К тому же семья отвлекала его от поиска арийцев.

Бросить жену ему не позволяла порядочность, тайно убить ее – трусость и брезгливость. Господин Фогель глядел на нее своим тяжелым взглядом и ждал, когда с ней самой что-то случится. Долго прожить, по его расчетам, она не могла: редко мыла руки, пила неочищенную воду и ела всякую дрянь, чавкая и жмурясь от удовольствия. Но она почему-то не умирала и, кажется, собиралась осчастливить его вторым чадом. Сбережения господина Фогеля таяли, а вместе с ними и его терпение. Втайне он надеялся, что жена умрет от родов, и даже представил, как будет со скорбным лицом принимать соболезнования. Но супруга благополучно разрешилась еще одной дочкой, и вместо соболезнований пришлось выслушивать поздравления.

Древние языки забывались; родина белокурых арийцев таяла, как колотый сахар, который он позволял себе добавлять по утрам в чай. Местные русские археологи, большей частью такие же любители, считали его забавным чудаком; он их – ослами. Взгляд его стал еще тяжелее; казалось, под тяжестью этих серых навыкате глаз должны были сплющиться щеки и смяться в гармошку нос. Его мучили мигрени. А жена всё дурнела, не желая не то что умирать, но даже хотя бы простудиться. Денежные дела господина Фогеля пришли в расстройство, нервные – пребывали в нем уже давно; начало Великой войны окончательно сокрушило его: он был немецким подданным. Те, кто его знал, отмечали, что он был близок к помешательству; от переезда в дом скорби его спасла простуда, от которой он быстро и нехлопотно умер. Перед смертью он неожиданно улыбнулся, и эта улыбка застыла на нем, горькая восковая улыбка.

Супруга его, прабабка Сожженного, пережила мужа всего на несколько месяцев. Но ее смерть уже не имела для поиска прародины арийцев никакого значения. Двух девочек-сирот разобрала ее самаркандская родня.

Сожженный в детстве слышал о немецком прадеде. К тому времени герр Фогель сделался фигурой мифологической. Кто-то из родни считал, что он был революционером. «Бароном, – возражали другие, – немецким бароном», – и ссылались на какую-то визитную карточку с золотым обрезом. «Бароном и революционером», – не столько утверждали третьи, сколько пытались примирить противоречия, растворив их в наваристой шурпе родовой памяти.

О немецком прадеде Сожженный задумался в Эрфурте, раскрывая свой черный зонт неподалеку от Эгиденкирхе. Шел слабый дождь, под каштанами бродили китайцы в дождевиках.

Придерживая зонт прижатой к плечу щекой, он набрал прадеда в поисковике.

Следы его обнаружились скоро. Немного, но… забавно. (Сожженный усмехнулся.) Кто-то из тех самых археологов и любителей старины вспомнил о нем в мемуарах.

«Это был забавный тип, – сообщал мемуарист. – Невысокий, с бычьей шеей и какими-то заплаканными глазами. В Самарканд он прибыл, вычитав о доисторической прародине ариев, которая располагалась якобы где-то неподалеку. У него была феноменальная способность к языкам, которую я часто потом замечал у людей умственно неблагополучных. Он расспрашивал здешних туземцев, разглядывал черепки и даже сам где-то копал, но своих арийцев так и не раскопал. Отчаявшись в этом предприятии, он, как говорили, решил взять реванш и самому стать здесь родоначальником новой арийской расы. С этой целью он женился на местной иранке, голубоглазой, что нередко встречается в этих краях, и произвел двух детей. Проект его удался лишь наполовину: малютки были женского пола и смуглы, как ночь, а ему хотелось непременно сыновей, и белобрысых, хотя сам он был пепельный шатен. Разочарованный в своих начинаниях, он куда-то исчез в начале войны…»

Дальше шли другие воспоминания, уже не про его прадеда, и Сожженный сунул хенди в карман. Вода, капавшая с перекошенного зонта, намочила джинсы. Он вернул зонт в нормальное положение; темнело.

Итак, он родился под созвездием Скорпиона.

Пару раз он видел это мелкое насекомое в детстве в Самарканде.

Бабушка и дедушка жили в «своем» доме (сноска – уменьшаем кегль: так называли одноэтажные постройки с непременным виноградником, с темным и вонючим сортиром во дворе и кустами чайных роз). Бабушка, дочь того самого Фогеля, вечно раскатывала тесто и что-то помешивала в кипящем масле, по вечерам выдавливала усьму и подводила брови; дедушка спал. В таких домах водились тишина и скорпионы.

Однажды, когда он был у бабушки и дедушки, раздался визг. Потом крик. Потом удары кулаком в дверь.

К соседской девочке, чуть помладше его, заполз в трусики скорпион, когда она играла во дворе.

Дедушка надел пиджак и побежал вызывать скорую.

Девочка кричала, и он, стоя у забора, слушал ее крик.

Потом ее увезли, спасли и привезли обратно.

На правах старшего Фара отвел ее за кусты чайной розы, подальше от взрослых глаз, и потребовал показать ему укус. Девочка послушно показала. Ей уже не раз приходилось делать это в те дни перед родней и соседями, приходившими выразить сочувствие.

Зашипело масло и потянуло чадом, бабушка снова что-то жарила. Дедушка спал, накрыв лицо газетой «Правда».

Как выглядел укус, он не запомнил. Имя девочки тоже.

В девяностые все болели астрологией. Он не болел – так, вроде легкого насморка.

В газетах печатали астрологические прогнозы, и это было единственное, чему в газетах еще верили.

Легкое недоверие у него вызвало только то, что за половое влечение отвечало это маленькое невзрачное насекомое. Не Лев и даже не какой-нибудь Телец. Неужели всё дело в яде?

Первой умерла бабушка.

Черный казан стоял теперь пустым и пыльным; иногда в нем скапливалась дождевая вода и плавал сухой виноградный лист.

Укушенная девочка выросла; место, которое она ему показывала, быстро и мощно созрело, и она исчезла замуж.

Ему показалось, что он проснулся мертвым.

Нет, сердце билось. Нет, накануне не пил. Вообще, он мало пил последний месяц. Алкоголь и музыка не занимали в его жизни важного места. Нужно просто собрать себя. Просто себя собрать.

Если бы здесь был его верный Зарастро, он сказал бы, что нужно помолиться. Зарастро бы строго сел на кровать и сказал, что каждый последователь Света должен начинать утро с молитвы. И погладил бы себя по подбородку.

Стоп, коллега, у нас, кажется, возник новый фигурант; почему мы не видели его раньше?

Как же, он был в деле, вы просто не обратили внимания; сейчас, подождите, я найду вам его. (Следует поиск, легкий шелест клавиш, мужское дыхание.) Нет, коллега, я бы его запомнил, с таким именем. Как вы сказали – Зарастро?

Вы правы, его в деле не было.

Его, в общем, нигде не было. Он так и остался в сознании Сожженного. Он появился только на одной записи в Институте, только на одной записи. Для чего было приобщать ее к делу? С его сознанием и так было много хлопот.

Турок и Славянин у его письменного стола.

Турок, в темно-красном свитере, сидит; Славянин стоит, его пальцы касаются поверхности стола, слегка отражаясь на ней.

Жизнь уходит на отражения, думает Славянин. Это снова не его мысль.

Рядом белая чашка с остывшим кофе.

Есть ли у них имена, у двух этих мужчин. У всех есть имена. У всех людей, у всех не-людей. Вначале возникает имя, потом предмет, животное, человек. Есть имя у этого стола, этот стол зовут Фридрих. Карл Фридрих Ратенау. Но эти двое об этом не знают. Есть имя у белой чашки с остывшим кофе, ее зовут просто Лизи. Просто Лизи, когда кофе остыл, и Горячая Лизи, когда он еще горячий.

Есть имена у дождя, поющего свою долгую немецкую песню за окном; имен у дождя так много, что приводить здесь их бессмысленно.

«Зарастро…»

«Это из Моцарта, – поднимает голову Турок. – “Волшебная флейта”».

«Я не понимаю, – говорит Славянин. – Я ничего не понимаю…»

Уходит в другую комнату, зажигает там свет, смотрит на себя в зеркало.

Почему Сожженный не выпустил Зарастро, задержав его в себе, как дыхание? В сознании Сожженного была особая комната – Комната, Где Убивались Мысли. Возможно, он успел его туда отвести.

О том, как выглядела эта комната, можно судить по двум сохранившимся наброскам. Она была пустой, не считая старого стула, стоявшего посредине; на нем висело грязное полотенце.

– Я не знаю, для чего сжигать людей… Вы это серьезно спрашиваете? Нет, я не знаю.

– Я думаю, людей не нужно сжигать. В Средние века, возможно, это было нужно. Сегодня нет. Люди изменились. Посмотрите вокруг, никто не хочет никого сжигать… Кто? Да, я знаю, это было решение Евросоюза. Нам, немцам, этот человек не мешал. Нет, я не ходил туда, я же говорю, это было для туристов, для Евросоюза. Если они в Брюсселе решили его сжечь, что мы можем сделать?

Река совсем неглубокая. Возле Кремербрюке плавают утки, люди отдыхают и едят мороженое. День недели – воскресенье.

– Извините, я тороплюсь.

– Какую компанию вы представляете? У вас есть право задавать такой вопрос?

– Нет, я не верю, что он мог уничтожить человечество и что он был расистом. Просто кого-то надо было сделать виновным в этом всём. Я имею в виду недавние события. Я бы еще понял, если бы он был из этих… ну, вы понимаете. Из этих, которые теперь везде. Но я видел его лицо. Я думаю, нам что-то недосказали.

– Я бы хотел не согласиться. Я всё внимательно прочитал. Он из Самарканда. Я… мы с женой там были два года назад… нет, не три, Кати, я скажу. Мы были два или три года назад как туристы, и я могу сказать, я, мы видели гробницу Тамерлана. Многие не знают ее, но мы с Кати там были. Там его гробница, а он хотел завоевать весь мир. Он победил Турцию, он почти победил русских, еще немного, он бы пришел к нам сюда. А он вырос там, в этом Самарканде, где мы с женой отдыхали… Ты что-то хочешь сказать? Нет? Хорошо… Когда человек растет рядом с гробницей завоевателя мира, у него могут возникнуть разные мысли, вот что я скажу. Я не говорю, что его надо было прямо сжигать, но мы должны… вы понимаете…

– Сжечь! (Смех.) Всех сжечь!

Речка такая мелкая, что хочется снять обувь и перейти ее вброд. Но этого никто не делает, все мирно пасутся вдоль берега. Вода утекает под темную арку моста, оживляя ее бликами.

Бродили с отцом до сумерек по пустырю, искали булыжник для засолки капусты. На капусту в баке кладется сверху тарелка. Чтобы придавить ее, нужен булыжник.

Ему одиннадцать лет.

– Может, этот? – Он слегка пинает один.

Отец мотает головой. На отце синяя спортивная шапка.

Весь дом солит капусту. Русские – «белую», армяне – «красную»: со свеклой, травами и чесноком. Баки и ведра с капустой держат на балконах, под веревками для сушки белья.

Булыжник нес он, перед собой. Даже дал ему имя – Арнольд. Пока поднимались на третий этаж, два раза опускал Арнольда на пол. Дышал и ждал, что отец поможет.

Весь вечер они шинковали капусту. Работал телевизор.

От их дома до Гур-Эмира было минут пятнадцать неторопливого самаркандского шага. Он не бывал там. Проходил, проезжал, видел. Но это было… как сказать вам, мейне дамен унд геррн? Это было другое пространство. Его пространством были пыльный двор, их дом, подъем на третий этаж, квартира, две смежные комнаты, кухня, балкон с веревками для белья, с которого снова был виден двор. В этом пространстве было маленькое квадратное отверстие – телевизор, в котором жило и двигалось другое пространство, там ходили и здоровались люди, пели и играли; иногда показывали животных. Это другое пространство было черно-белым, больше – серым; когда он закончил третий класс, оно вдруг стало цветным, потом быстро пожелтело, пошли полосы – они с отцом бесполезно носили его в телеателье. У отца уже была одышка, он останавливался, дышал, и лицо его было таким же желтоватым, как у людей на экране.

Гур-Эмира не было в этом пространстве.

Впервые он оказался там в четвертом классе, на экскурсии.

Была весна, что-то цвело, в Гур-Эмире стоял кладбищенский холод. Внутри он напоминал коробку конфет с позолоченными фантиками вроде «Белого золота».

Он брезгливо потрогал мрамор.

Экскурсовод-мужчина из серии неудачников, которых к середине 80-х в стране накопилось какое-то неимоверное количество, что-то рассказывал. На экскурсоводе была черная шапка из искусственного меха. У экскурсовода были живые брови; Сожженный стал глядеть на эти брови. У экскурсовода были маленькие, слегка приплясывавшие черные туфли. Он стал глядеть на эти туфли. Было видно, что экскурсоводу холодно и что он живой. Что наедине с женщинами он горяч и изобретателен. Но то, что он говорил, было мертвым и холодным, как позолота, покрывавшая стены.

Он стал придумывать этому экскурсоводу историю. Вначале придумал ему сына; подумав, переделал сына в дочь и назвал Гульнарой. Эта Гульнара не выговаривала «р», и ее дразнили «Гульналой». Еще она воровала конфеты из трюмо, и отец-экскурсовод, застукав ее за этим или просто найдя где-то склад оберток, ругал ее громкими и живыми словами, а не теми, которыми сейчас рассказывает… Уже не рассказывает, закашлялся.

Он заметил: под его взглядом люди начинали кашлять. Люди начинали почесываться. Начинали ежиться и поправлять одежду. Не под всяким его взглядом, а под таким, придумывающим.

Это были его первые опыты.

Подержав детей в холодной полутьме, пошикав на них, их вывели на солнце. Недружным хором они сказали «спасибо» экскурсоводу, тот снова пошевелил бровями и пошел по солнцу к своей дочери и к жене, которую Сожженный еще не успел ему придумать.

Потом он узнает о Тамерлане больше. О Тимуре, как его правильнее называть. Но, читая о Тимуре, он будет вспоминать маленького экскурсовода в искусственной шапке.

А капусту они тогда засолили и придавили сверху тем самым Арнольдом, отмыв его с мылом в ванной.

– Гранит, – говорил отец, глядя на мокрый камень. Отец всё знал.

С Зарастро он провел четыре неплохих дня.

Зарастро вел себя довольно скромно; на выходе за пределы сознания не настаивал. «Мне и так хорошо», – говорил, садясь по утрам на его кровать.

Зарастро был певцом, но петь при Сожженном стеснялся, а Сожженный не просил. Только один раз, вернувшись с покупками, услышал сквозь шум воды, как Зарастро поет в ванной Моцарта.

Убьет он его тоже в ванной.

Даже не в самой ванной, а как сказать… в той комнате, повторив в ней ванную.

Почему? Нужно будет торопиться. В Институте во время последнего сеанса они, кажется, что-то смогли уловить. Он заметил это по их глазам.

- O Isis und Osiris, schenket

- der Weisheit Geist dem neuen Paar!

Он поет это внутри. «О Изида и Осирис, дайте Дух мудрости этой новой паре!»

Как быстро он научился пользоваться ванной. Как быстро научился петь.

Зарастро, его поздний плод, сын, страх, последняя человеческая привязанность. У Зарастро молодая и пустая голова. Он поет под струями воды.

Сожженный прислоняется затылком к твердой стене и прикрывает глаза.

Достаточно небольшой слабости, небольшой любви, и вот уже это начинает само уплотняться, проникать из луча сознания в сумерки мира.

Он достает из пакета батон и кладет на тумбочку под зеркалом. Батон отражается.

«Хватит». – Он стукнул локтем в дверь ванной.

«Сорри, папа».

«Я говорил не называть меня папой!»

Ванная замолчала, только вода билась в прозрачную ширму.

Он бы уничтожил этот Институт.

Но он не мог. Этот Институт тоже был его созданием.

Он видел его серо-черный портрет в Институте, в одном из кабинетов. В каком? Неважно. В одном из кабинетов, на белой стене, по которой ползли тени.

Показалось, что это Ленин. Ответная улыбка (кого-то из сотрудников): найн.

Даз ист Оскар Фогт.

О да, они были похожи, русский революционер и немецкий невролог. Круглая, лобастая голова, прищур, бородка.

Господин Фогт родился 6 апреля 1870 года.

Господин Ульянов-Ленин – на шестнадцать дней позже.

Такие вещи не бывают случайными, господа. Вы меня слышите? Я вижу ваши удивленные глаза, чуть поднятые брови. Вы меня слышите.

Шестнадцать дней достаточно для создания дублера.

Вы хотите сказать… Нет, я ничего не хочу сказать. И прошу это не записывать.

Он любил эти безмолвные лекции в пустом коридоре. Надавив себе воды из кулера, он вставал у окна и медленно пил эту воду, как осторожные люди пьют спирт. В окне медленно исчезал очередной день.

Иногда кто-то из припозднившихся сотрудников выходил в коридор и, заметив его, махал рукой. Или подходил пообщаться. Как это мило. Хотите поговорить с морской свинкой? По стене двигались тени, за окном шелестел дуб.

Но даже если коридор был пуст, он пил воду и читал эти лекции. Иногда по-студенчески садился на подоконник. Всё равно всё записывается: он это чувствует по легкой боли в затылке.

Also, о чем это он? Доктор Оскар Фогт. Лысина, отражавшая свет лабораторных ламп. Бородка, подвижные ноздри. Быстрая походка, топ-топ, развевающиеся полы белого халата. «Итак, дорогие коллеги…»

Хлоп-хлоп-хлоп (аплодисменты).

В молодости Фогт стажировался у Отто Бинсвангера. Да, у того самого Бинсвангера, в клинике которого больше года содержался Ницше. Когда молодой Фогт предстал пред Бинсвангером, Ницше уже там не было. Больного передали на попечение матери; он с аппетитом ел и часами гремел на фортепиано. После его смерти доктор Бинсвангер желал произвести вскрытие, чтобы исследовать мозг; сестра покойного воспротивилась. В ней было что-то от лошади.

Но я отвлекся, лекция о Ницше запланирована у нас на следующую неделю.

Он вертит пустой стаканчик, подходит к кулеру и наполняет.

После Бинсвангера молодой Фогт жил в Швейцарии. Вы знаете, что такое Швейцария? Я не спрашиваю, бывали ли вы в ней. Швейцария – это ад, замаскированный под рай. Он работал в клинике знаменитого Огюста Фореля. Чем был знаменит доктор Форель? Можете не тревожить поисковики…

Он отхлебнул немного воды и поглядел в окно. Фонарь возле Института уже горел.

…Доктор Форель был выдающимся психиатром и исследователем муравьев. Нет, конечно, психиатром не муравьев, а людей. Но муравьев он изучал постоянно, совершив в этой области ряд открытий. Наблюдение за муравьями вдохновляло его к изучению человеческой психики. Или наоборот. Вы что-то сказали?

Коридор Института пуст. Еще одна дверь открылась, еще одна поздняя птичка в потертых джинсах выползла из своего кабинета, удивленно глянула на фигуру у окна. Узнала, помахала рукой. В подвальном этаже проснулся лифт. В затылке снова заныло, он пощупал губами кромку стаканчика.

Лифт замер, открылись двери. Почему нельзя спуститься со второго этажа на первый пешком? Всё это уловки. Этот, в джинсах, отправился в подвальный этаж, где записывающая аппаратура.

Муравьи. Тихие научные муравьи. Сползлись на труп истины, бегают по нему, поблескивая в свете лабораторных ламп.

Доктор Форель, наставник Оскара Фогта, практиковал лечение гипнотизмом. Это было тогда таким новым и вдохновляюще свежим. Он был главным редактором научного «Журнала по гипнотизму», «Цайтшрифт фюр Хипнотизмус». Три самых известных его труда: «Гипнотизм», «Половой вопрос» и «Социальный мир муравьев». Не читали?

Тишина.

Слушатели немного устали, в коридоре негде сесть, кто-то, извинившись, уходит за стулом. Он не подумал, что тени тоже могут уставать. Он сжимает и разжимает губы. Фогт. Бинсвангер. Ницше. Форель. Имена, летящие в длинную прямоугольную пустоту. Он должен еще немного сказать им о Фореле.

Доктор Форель лечил гипнозом от истерии, ночных кошмаров и слабой эрекции; результаты были многообещающими. Даже от половых извращений, это было предметом его особой гордости. Одним из его слушателей был Анатолий Луначарский; впрочем, это имя вам, господа, ничего не говорит.

Не говорит. Говорит не. Еще одно пустое, наполненное маленькими шариками имя. Имя катится, шарики внутри пляшут. Лу-на-чарский. Укатило в конец коридора, запрыгало вниз по лестнице, затихло.

Молодой Фогт был лучшим учеником стареющего Фореля. Под его руководством он овладел искусством гипноза; так глубоко овладел, что Форель поручил ему редактировать свой «Цайтшрифт фюр Хипнотизмус». В 1900 году доктор Фогт продемонстрировал открытый им метод фракционного гипноза, с помощью которого любого человека можно ввести в сомнамбулическое состояние. Прошу обратить внимание: любого.

Как и его наставник Форель, доктор Фогт тоже увлекся изучением насекомых. Только не муравьев, а шмелей. Мог часами глядеть на них. На их крылатые и мохнатые тельца.

«Вы обещали рассказать о Ленине», – говорит вернувшийся со стулом.

«Вы назвали доктора Фогта его дублером», – еще чей-то голос.

Он, собственно, уже всё сказал. Как нематериальным объектам, мои дорогие, вам следовало бы быть догадливее… Хорошо. Сожженный потер ладони.

Если очень коротко, то те, кого мы называем «историческими личностями», обычно имеют дублеров. Одного, реже двух. Историческая личность может захворать или нечаянно погибнуть – как раз тогда, когда она, личность, и должна сыграть свою роль. На этот случай создаются дублеры – из родившихся неподалеку, в тот же год и месяц. Но кто чей дублер, до времени неясно.

«Вы хотите сказать, что доктор Фогт был дублером Ленина? Но ведь Фогт был ученым, человеком науки…»

В то время не было жестких перегородок. Наука перетекала в политику и обратно.

Тот же Форель был активным социалистом, членом социал-демократической партии. Наблюдения за муравьями и эксперименты с гипнозом не прошли даром. Швейцария, где он творил, была раем для социал-демократов. Многие из них интересовались гипнозом. А доктор Форель интересовался социал-демократией.

И доктор Фогт, его ученик, тоже интересовался социал-демократией.

Пациентом Фогта был Фридрих Крупп, крупнейший производитель оружия. Его он тоже лечил гипнозом; в 1898 году Крупп выдаст ему сумму на создание Неврологического центра в Берлине. Деньги, гипноз и социализм – вот, господа, три источника будущих европейских революций. Революция готовилась в Германии, и, скорее, это Россия выступала тогда, в начале века, в роли «запасника», дублера.

Доктор Фогт к тому времени был женат. Жена – естественно, «товарищ по партии», как и у Ульянова-Ленина. Только – по научной. Тоже выдающийся невролог, на всех фотографиях рядом с ним, в белом халате.

Надо было не полениться и подготовить пауэр-поинт-презентацию. Хотя они, его слушатели и зрители, и так прослушивают и просматривают его мозг. Копаются в его извилинах, как дети в горках песка.

Дальше… Дальше всё известно: процесс гниения власти в России пошел быстрее. Власть задыхалась сама в себе. Россия была больна революцией, ее мозг был поражен даже сильнее, чем мозг Германии. Впрочем, Германия и Россия были тогда всего лишь двумя полушариями одного мозга. Германия – левым, ответственным за ratio; Россия – соответственно, правым: интуиция и фантазия. По объему «российское» полушарие территориально в несколько раз превосходило «германское», но объем полушарий – это доктор Фогт мог бы прекрасно объяснить – в умственной деятельности существенной роли не играет.

Мог ли доктор Фогт стать немецким Лениным?

Вопрос бессмысленный: он им не стал. В 1902 году после гомосексуального скандала уходит из жизни его щедрый пациент господин Крупп. Доктор Фогт всё больше сосредотачивается на науке. И его русский двойник – тоже: просиживает целыми днями в библиотеке Британского музея, штудируя книги по философии и современной физике. Да, для своего «Материализма и эмпириокритицизма». Конец 1900-х – начало 1910-х, мертвое время. Государственная жизнь покрылась инеем; всё выглядело светло-серым и неизменным.

Кстати, в «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин много и с аппетитом писал о головном мозге. Критиковал тех, кто полагал, что мозг не есть главный источник наших мыслей, что он, скорее, «улавливает» их… Целую главу этому посвятил: «Мыслит ли человек при помощи мозга?» Ответ: мыслит. И только при помощи мозга.

То же писал и доктор Фогт. Он даже полагал, что и все психические особенности человека заложены в строении его мозга. Включая гениальность. Жаль, образцов мозга гениальных людей в распоряжении доктора пока не было. И вообще, мозгов в коллекции его Центра немного. Но господин доктор не унывал. В 1914 году он основывает Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма и становится его директором.

В 1914 году время завизжало, взорвалось и бросилось вперед. В вонючих солдатских сапогах, в стоптанных штиблетах; зацокало ободранными каблучками. Запрыгало, поползло по-пластунски, покатилось кубарем от взрыва. Появились первые погибшие. Десятки погибших, сотни. Коллекция института по исследованию мозга быстро пополнялась. Доктор Фогт потирал ладони.

Революцию в России доктор Фогт с супругой пламенно приветствовали. Как, впрочем, и престарелый доктор Форель из своей Швейцарии. Его мечта о земном рае, построенном людьми-муравьями, сбывалась прямо на глазах. Vor seinen Augen.

Вечером 21 января 1924 года доктор Фогт почувствовал резкую головную боль, холод и дрожание ладоней. Он слегка пошатнулся, но успел ухватиться за стол и благополучно достичь кресла. Темнота в глазах постепенно рассеялась, доктор вздохнул и отер платочком лоб. О том, что в это время в России умер Ленин, он узнал на следующий день, допивая свой кофе и шурша свежими газетами.

Вскоре ему звонили из советского представительства.

Его хотели пригласить в Россию еще во время болезни вождя; но это вряд ли могло состояться: дублеры, как правило, не встречаются при жизни; одинаково заряженные частицы взаимоотталкиваются. Но теперь одного из них уже не было; было только посеревшее тело, из которого при вскрытии осторожно извлекли мозг и сердце. Теперь мозг вождя покачивался в растворе из формалина и спирта. К нему не подпускали: он скрывал великие тайны, ведь вождь считался человеком будущего. И эти тайны средствами науки должны были быть раскрыты.

Доктора Фогта горячо рекомендовала Клара Цеткин… Надеюсь, хоть это имя вам известно? (Кто-то неуверенно кивнул.) Коммунистка давно дружила с доктором и его супругой. «Это ученый с мировым и именем и коммунист по убеждениям», – сообщала камерадин Цеткин в Москву.

Дальнейшее хорошо известно… (Он оттолкнулся от стены.) Фогт съездил в Москву, мозг Ленина нашинковали на тонкие срезы. Как и ожидалось, в нем обнаружились «структуры гениальности»: множество крупных пирамидальных клеток, гораздо больше, чем у обычных людей. Здесь можно было бы поставить восклицательный знак… несколько восклицательных знаков. Включить звук аплодисментов. Достаточно.

Была только одна проблема… Такие же крупные пирамидальные клетки имелись и в мозгах слабоумных. Вспыхнул научный скандал; доктора Фогта от ленинского мозга отлучили, потом, поколебавшись, решили позвать обратно, но в Германии уже пришел к власти Гитлер, и курсировать, как прежде, между Москвой и Берлином господину товарищу доктору стало затруднительно.

Но в созданном им в Москве институте мозга Ленина за семь лет уже выросла плеяда советских мозговедов. Господин доктор передал им свои знания и опыт. Делился ли он с ними тайнами гипноза? Мы не знаем. Не это было главным.

Всё же жаль, что он не подготовил презентации. Сейчас бы на проекторе возникло удлиненное лицо со светлыми глазами. Узнаете?.. Тишина и сопение. А сейчас?.. Под лицом появились буквы, готический шрифт. Der Meister und Margarita. «Бульгакоф, – закивали в коридоре. – Но…»

Не «но», а «да», мои уважаемые. Доктор Фогт приезжал в Москву для консультаций, в прессе публиковались его фотографии с микроскопом и срезом ленинского мозга. В том числе на обложке журнала «Медицинский работник», с которым одно время сотрудничал и Булгаков. Как представляется булгаковский Воланд? Консультант. Отсюда и не слишком понятный в романе эпизод с похищением головы Берлиоза. Если бы он написал – «головного мозга Берлиоза», всё стало бы слишком очевидным. Про то, что Воланда постоянно называют гипнотизером, надеюсь, не нужно напоминать? Господин Булгаков был врачом; что такое доктор Фогт, было ему известно.

«Что же тогда было главным?»

Главное, как всегда, трудноуловимо. (Он пошевелил пальцами.) Главное – это, собственно, жизнь, а она ускользает, едва мы только… не только даже изучаем, но едва называем ее. Жизнь и время. Что, по сути, одно и то же.

Оба, и Фогт, и Ульянов-Ленин, в каком-то смысле потерпели поражение. Один не смог создать общество будущего, другой – открыть мозг будущего. Один лежал с выпотрошенной головой в Мавзолее – выполняя функцию катехона. Другой дожил до конца пятидесятых, пережив и нацизм, и сталинизм, и войну, и самого себя. Иногда ему казалось, что кто-то вынул из него мозг, отчего в голове стало пусто и холодно, а потом ставил перед ним его мозг, плавающий в зеленоватой жидкости, и требовал, чтобы он, Оскар Фогт, его скорейшим образом изучал. «Я не могу, – отвечал доктор, выходя из себя. – Чтобы изучать мой мозг, мне нужен мой мозг; извольте вернуть его на место», – и просыпался.

«Простите, как вы сказали про Ленина? Кате…»

Увы, господа, на сегодня всё. Он вздохнул, выбросил стаканчик в ведро и улыбнулся. Пора расходиться, майне дамен унд геррен. Ну, раз, два, три! Исчезли.

«А стул?» – спросил один, покачиваясь, но не желая пока растворяться.

Я сам его отнесу.

Коридор был пуст. Он взял стул и потащил его; протащив немного, оставил. Кабинеты всё равно уже закрыты, завтра сами уберут. Он спустился вниз и стал отвязывать велосипед.

Всё начинается с любви.

Ташкент торопливо зацветал; вспыхивали урючины, точно зажигаясь друг от друга, как спички. Потом… потом должен был выпасть последний снег, «сарык кор», «желтый снег». Прямо на цветущие урючины? Да. И на желтые, ослепительно желтые форзиции. Снег, озябшие урючины, желтое пламя форзиций, снег, многоточие, снег…

Они сидят в поточной аудитории, где вечный холод, куртки не спасают. Приходится греться друг другом, брать друг друга за руки, за колени, многоточие…

История философии. Эмпедокл. Бросился в жерло Этны, но вулкан выплюнул его медную сандалию.

Он сжимает ее руку. Под партой, в кармане.

Космос, по Эмпедоклу, состоит из двух стихий, Любви и Вражды. Когда наступает эра Любви, всё стремится друг к другу.

За стенами быстро идет снег, он чувствуется даже здесь, в «поточке» без окон, еще ее называют «бочкой», дыхание этого снега, дыхание озябших урючин и форзиций. Потому что наступает эра Любви, всё тянется друг к другу, его ладони и ее, вначале только ладони, ледяные, озябшие. И все предметы стремятся, ползут, катятся друг к другу, проникая и слепляясь. Весь космос, как учит Эмпедокл, притопывая от холода медными сандалиями, весь космос со своими цветущими под снегом урючинами, трамваями, губами, форзициями слепится в один неразличимый ком, шар, Сфайрос и застонет в любви. И на секунду, долю секунды всё станет всем, многоточие, пробел.

«Ты меня никогда не любил, – скажет она через полгода. – Ты со мной только экспериментировал».

Он будет идти рядом, засунув руки в карманы джинсов. Будет теплый день. Он не будет возражать, а она, конечно, будет ждать его возражений. Нет. Он просто спросит, почему она так думает.

«Потому что, когда я… начинаю стонать, ты разглядываешь меня, как морскую свинку».

Он пошевелит пальцами в карманах.

Но ведь можно соединять любовь и исследование.

«Нет, нельзя», – скажет она и станет быстро переходить дорогу, как раз подъехал ее трамвай. Он даже запомнит его номер: тринадцатый.