Читать онлайн Литературный альманах. Перцепция 3

- Автор: Александр Крамер, Илья Голубцов, Ксения Кулумбегова, Зиннат Ахмадулин, Эльвина, Макар Романенко, Анна Бабичева, Алексей Радаев, Мадина Галикберова, Ирина Булкина

- Жанр: Современная русская литература, Йога, Стихи и поэзия

Размер шрифта: 15

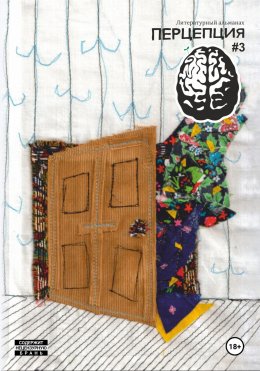

Рисунок для титульной страницы: Сабина Александрова

Продолжить чтение