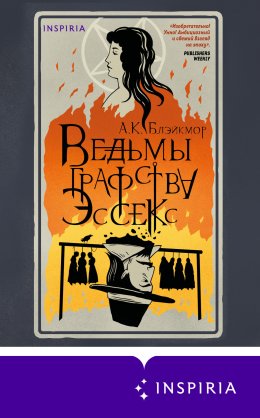

Читать онлайн Ведьмы графства Эссекс

- Автор: А. К. Блэйкмор

- Жанр: Исторические приключения

A.K. Blakemore

The Manningtree Witches

Copyright © 2021 by A. K. Blakemore

© Олейник А.В., перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Предисловие

Книга, которую вы собираетесь прочитать, основана на реальных событиях. Насколько – писательница в свойственной ей ироничной манере рассказывает в небольшом послесловии. Однако нам показалось важным предварить текст романа описанием контекста, в котором живут герои книги. В 1640-е годы в Англии происходило столько важных для истории страны событий, что полноценный рассказ о них занял бы сотни страниц. В нашем небольшом предисловии неизбежно присутствуют упрощения, но читатели, которых эта эпоха заинтересует, смогут при желании найти множество прекрасной, подробной литературы.

Действие романа разворачивается в Эссексе во время Английской гражданской войны.

Конфликт между Карлом I и парламентом длился несколько лет. В 1642 году король созвал войска – его сторонников будут называть «кавалерами» – и двинулся на Лондон. В ответ парламент – точнее, Палата общин, чьи депутаты были созваны за два года до этих событий, но отказались расходиться по королевскому приказу – призвал к оружию своих сторонников. Их назовут «круглоголовыми» – из-за короткой стрижки, отличавшейся от аристократической моды на длинные локоны.

Эссекс оказался одним из графств, где влияние парламента было особенно сильным и где вскоре развернулась так называемая «Восточная ассоциация», собравшая отдельные местные ополчения в единую армию. Разрозненные и плохо обученные отряды парламента под началом умелых командиров скоро превратились в профессиональную армию, которая нередко одерживала победы даже над королевскими войсками, готовыми к боевым действиям. Среди командующих новоиспеченной армией парламента выделился и быстро завоевал популярность человек по имени Оливер Кромвель (впоследствии, как мы знаем, его ждала большая карьера, но это уже выходит за рамки нашего повествования). Командующие обеих сторон пользовались возможностью комплектовать свои армии через призыв, поэтому взрослых мужчин в некоторых городах, подобных Мэннингтри и Мистли, вскоре практически не осталось.

Конфликт между парламентом и королем одновременно был конфликтом между приверженцами новых представлений о том, какой должна быть Церковь, и теми, кого первые обвиняли в «папизме». Надо сказать, Англия отделилась от католической церкви еще в прошлом (XVI) столетии, когда король Генрих VIII объявил себя главой христиан на ее территории. Однако к 1640-м многим англичанам казалось, что новая – официальная англиканская – церковь слишком похожа на старую, а королева-француженка и фавориты Карла, видимо, хотят вернуть страну под власть папы, а потому не только королева, но и сам король – больше не богоизбранный правитель, а слуга тьмы. В армии же Кромвеля и на территориях, подконтрольных парламенту, преобладал радикальный протестантский дух: в 1643 году (в этом году начинается действие книги) парламент объявил, что в Англии должны быть разрушены все «памятники суевериям и идолопоклонничеству», и самоназначенные исполнители указа, такие как Уильям Даусинг, отправились по городам и селам сбивать скульптуры и бить витражи в приходских церквях. Радикальным протестантам не нравилось и устройство Церкви, власть внутри которой во многом продолжала принадлежать епископам, – вместо них, как предлагали многие парламентарии, общины верующих должны сами избирать себе священников среди образованных и достойных своих представителей. Роскошь в одежде и быте, многие развлечения, например театр, тоже считались пуританами признаком приверженцев короля и папы. Поэтому, хотя на самом деле многие аристократы были на стороне парламента и протестантов, в народном восприятии даже мелкие дворяне становились объектом нападок – вплоть до погромов в их имениях.

Важно, что новости распространялись как очень быстро – благодаря почте, бродячим торговцам и проповедникам, памфлетистам и газетерам, так и очень медленно, по пути обрастая невероятными подробностями и превращаясь в слухи. Вместе со слухами страну наводнял страх – перед неурожаем и голодом, перед эпидемиями, перед королевскими (а где-то – перед парламентскими) войсками, которые то ли вот-вот будут разбиты, то ли скоро войдут в город и начнут вешать честных людей перед собственными соседями или отправлять их как рабов в колонии.

Как и в другие времена больших потрясений, английские христиане ждали скорого наступления конца света, перед которым их должно было ждать явление Антихриста и разгул слуг Сатаны. «Избранные» – те, кто верил, что отмечены дланью Божьей и назначены в рай, – не забывали, что Дьявол близко. Дьявол и его слуги – это католические священники и те, кто прячет их в тайных церквях в своих поместьях или продолжает молиться на латинском наречии. Это и сторонники короля – поэтому солдаты армии Кромвеля видели себя чуть ли не «святым воинством». Это ирландцы, оставшиеся под властью папы. Наконец, это, конечно же, ведьмы. Женщины, оставшиеся без присмотра мужчин – равно без надзора, но и без защиты мужа, или отца, или хотя бы брата, – пугали, казались легкой добычей для бесов. Конечно, женщины должны, ради их спасения, учить катехизис, понимать слово Божье, – но кто знает, что они, предоставленные сами себе, могут надумать, как неправильно его истолковать? Ребекка Уэст (юная героиня романа), кстати, прекрасно способна упоминать в разговоре библейские стихи по памяти, наравне с мужчинами. И весь текст романа пронизан цитатами из Писания, что замечательно отражает ту роль, которую в мировосприятии современников описываемых событий играл священный текст. Слугой парламента и истинной веры объявил себя и Мэтью Хопкинс, чья деятельность по поиску ведьм легла в основу сюжета романа.

Возможно, это небольшое введение нарисовало слишком печальную, беспросветную картину Восточной Англии 1643–1644 года – такой она наверняка казалась и многим ее жителям. Что мы знаем точно, было немало тех, кто покидал родные края в поисках лучшей жизни – земли, хлеба или же настоящей праведности в «новом Иерусалиме», каким им виделся Новый Свет…

Но, как в любые времена, в этой тяжелой жизни было место – словно лучам солнца в сумрачный день – и человеческим чувствам, и дружбе, и повседневной радости.

Мы счастливы, что нам довелось перевести эту прекрасную книгу. Несмотря на намеренно тяжеловатый язык, она читается на одном дыхании; кажется, что главные герои были именно такими, какими их нарисовала нам Блэйкмор. Но, самое главное, тема не теряет актуальности и по сей день. Как и раньше, в смутные или тяжелые времена, появляются свои охотники на ведьм, основная масса населения превращается в более или менее равнодушных зрителей, а несогласные с таким положением дел либо становятся объектами этой охоты, либо смотрят в сторону иных берегов… И точно так же, как и на страницах книги, во все времена в человеческом сердце есть место для надежды и любви.

Анастасия Олейник, переводчица.Анна Щетникова, историк, консультант в процессе перевода

Полу Блэйкмору

…тогда все они советуются с Сатаной, как спастись, и Сатана тут как тут, вопрошает: «Что мне сделать для вас, родные и самые любимые дети моего адского союза, соблюдающие мой завет и скрепившие договор своей кровью, мои нежные, соблазнительно-желанные…».

Мэтью Хопкинс. Обнаружение ведьм. 1647

1643

Если бы восприятие наших ведьм не было бы искажено, а их разум не был бы замутнен этими чудачествами, они не стали бы так добровольно и с готовностью признаваться в том, что ставит их жизнь под вопрос.

Реджинальд Скот. Обнаружение колдовства. 1584

1. Мать

Влажный холм в предрассветной дымке, куст боярышника с пожухлыми соцветиями – жалкий вид. Я проснулась, надела свое рабочее платье – в общем-то, мое единственное платье, – а она все еще спит. Старая кобыла. Выпивоха. Мать. Я стою у изголовья кровати и внимательно изучаю ее лицо. Луч восходящего солнца падает сквозь окно на ее левую щеку. Черные волосы разметались по подушке – спутанные, сальные, местами с проседью.

Когда она спит, от нее исходит запах. Его сложно описать; мне кажется, так пахнут мужчины. Похожий я чувствовала, когда меня, еще маленькую, отправляли за отцом в «Красного льва», чтобы позвать его к ужину. В трактире стоял гул мужских голосов, сдобренных кислым элем, и когда отец был как следует навеселе, он подхватывал меня и целовал в лоб, и от его плаща пахло свежестью большого поля после дождя. А потом мы вместе шли из пивной в Лоуфорд, взбираясь на холм, – моя крошечная ручка в его гораздо более крупной руке. Отец давно умер – пятнадцать лет назад.

Поэтому мы с матерью – сейчас она храпит так, что, как говорится, способна разбудить самого Дьявола, – спим вместе, бок о бок, в единственной спальне дома, который для нас построил уже-пятнадцать-лет-как-покойник. В доме три скудно обставленные комнаты; две кровати, одно окно, штукатурка, синяя от плесени. Подозреваю, в этих стенах заводится всякое разное. Я знаю наизусть все звуки, испускаемые ее плотью, и все ее трудно описуемые мужские запахи. Странно, что когда-то я была у нее внутри. Плоть от плоти, ее плоть.

Я заставляю свой взгляд задержаться на ее лице. Оно настолько спокойно, что кажется, будто его коснулась печать смерти или что это лицо статуи. Но даже неподвижное, оно далеко не так безмятежно, как у скульптур, которые я когда-либо имела удовольствие видеть, будь то в церкви или на кладбище, в Мэннингтри или Мистли (не то чтобы в Эссексе осталось особенно много подобных изображений теперь, когда Даусинг и его прихлебатели сделали свое дело, содрав святых мучеников с церкви Св. Марии и соорудив для них костер на ближайшем пастбище). Даже когда она спит, кажется, что ее характер определяет каждую черточку, каждую морщинку сухого лица, как штамп изготовителя ложится на оплывший кусочек масла.

Ее христианское имя – Энн, но все зовут ее Бельдэм Уэст. Это имя идет ей, потому что звучит размашисто и греховно; оно звучит будто название того грязного места из Библии, которое Господь поразил большими метеоритами. Бельдэм. «Belle» – французское слово, означающее «красивая» (это не про мою мать, хотя говорят, она такой когда-то была). А «дэм» напоминает о слове «демон». Полагаю, продолжать рассуждения дальше мне не стоит.

Я разбираю мать по косточкам – у меня есть эта возможность, пока она спит, – изучаю каждую деталь, одну за другой. Ее длинный нос искривлен, потому что был сломан. Это случилось по меньшей мере единожды – на моей памяти – четыре года назад в результате замечательнейшего хука справа от госпожи Роубуд, когда они поссорились поздней весной среди грядок с душистыми травами. Я не помню, по какому поводу они повздорили в тот раз, но помню улюлюканье мужчин, столпившихся за забором поглазеть на это. Я помню момент удара. Помню, как мать отбросило в куст розмарина – ладонь прижата к лицу, между пальцев сочится кровь; она упала прямо на горшки среди россыпи голубых цветочков – послышался сладкий аромат. Я и по сей день, едва чувствую запах розмарина, еле могу удержаться, чтобы не рассмеяться в голос. Госпожа Роубуд, конечно, уже покойница – именно так заканчивают все те, кто обижает мою мать. Смотрю на нее, вдыхаю этот запах – и меня уносит в иные места и иные времена. Или даже так: понимание иных мест и иных времен приходит ко мне, когда я смотрю на нее и вдыхаю ее запах, – это и значит иметь мать.

Но хватит отвлекаться. Щеки у нее впалые, коричневая кожа туго обтягивает скулы. Этот неосторожный солнечный луч из окна выбеливает ее подбородок и висок, сглаживая тонкие морщинки, которые возраст нарисовал в уголках глаз и вокруг рта (будто кошачьи усы). Лоб обгорел на солнце. Кожа на шее рыхлая, словно все эти складки расслабились от радости, что они на приличном расстоянии от жестоких глаз и острого языка, которые в такой немилости среди наших соседей; шея как у хорошо откормленного борова – мешковатая, бесцветная и отталкивающая.

Но хуже всего – ее рот. Когда она спит, ее тонкие губы слегка приоткрыты и в уголках, где скапливается, а затем высыхает слюна, появляется налет. Если заглянуть в это красное отверстие, можно различить атласную внутренность рта и увидеть коричневые от жевания табака зубы, рассмотреть, как шевелится влажный корень языка, будто во сне мать разговаривает с кем-то. Или, что более вероятно, ругается.

И тут меня посещает очень нехристианская мысль: как бы мне хотелось иметь что-нибудь мерзкое под рукой, чтобы засунуть ей в рот. Я воображаю, как держу извивающуюся мышь за розовый хвостик и опускаю ее между этими губами, а затем зажимаю этот рот рукой. Или нет. Банку горячей лошадиной мочи, горсть кроличьего помета, кровь – свиную кровь, – еще исходящую паром…

Глаза матери открываются, и она тихо произносит мое имя: «Ребекка? Бекки?»

– Да, это я.

Она неслышно бормочет что-то и прижимает ладонь к виску. Стонет.

– Никогда не старей, Ребекка, – говорит она. – Посмотри на меня, девочка. У меня все ломит и болит еще до того, как я подумаю о том, что сегодня надо сделать.

Я отвечаю, что у нее все ломит и болит скорее от выпитого у Эдвардса, чем в преддверии честного труда. Мать – большая любительница приложиться к бутылке; она часто говорит, что выпивка может утешить бедняка (или беднячку, если уж на то пошло, добавляет она и подмигивает черным глазом) гораздо лучше, чем Бог.

– Следи за языком, – бурчит мать, облизывая губы. – И не поминай этого имени в моем доме, – заявляет она, в равной степени высокомерная и непроснувшаяся. Не поминай – именно это слово она использует, воображая себя Моисеем.

Я спрашиваю, по-прежнему ли имя «Хобдей» достаточно благозвучно для ушей Господа или человека. «А то мне нужно подняться к Хобдеям, отнести им белье».

Тем временем мать встает и нащупывает ночной горшок. Она садится на карачки у кровати, натягивая измятую сорочку на колени, и облегчается. Наутро после каждой пьянки ее моча приобретает темно-желтый оттенок и пахнет дрожжами так, что этот запах заполняет всю комнату. Так пахнет по пятницам и, обычно, по субботам тоже. Когда мать заканчивает, она встряхивается, несколько раз резко хлопая ляжками друг о дружку, а затем залезает обратно на койку. В маленькой комнате жарко – солнце, – окна с восточной стороны.

Лежебока.

– Захвати молочную похлебку для Бесс, – говорит она, зевая. Затем укладывается, натягивает одеяло до подмышек и снова закрывает глаза. Я жду, будут ли еще указания с той стороны койки (или проклятия), но продолжения не следует.

Как только открывается дверь, вбегает Уксусный Том и запрыгивает на кровать к матери. Он оглядывается и мяукает мне на прощанье, пристраивается у бедра Бельдэм и начинает вылизывать из шерсти минувшую летнюю ночь. Она протягивает руку, чтобы почесать его за ушами.

– Дерзкая девчонка, – бормочет мать, – ты как бельмо на глазу, все у тебя шиворот-навыворот.

Так отрадно закрыть за собой дверь и оставить внутри это создание, которое произвело меня на свет.

Раннее утро. Прекрасное облако устроилось на горизонте, словно шапка взбитых сливок. На дворе одна из куриц делает осторожный шажок, склонив голову набок; она напоминает женщину в чудных юбках, остановившуюся проверить, не забился ли камень в подошву сапога.

2. Старуха

Деревни Мэннингтри и Мистли вместе образуют что-то похожее на город; они точно как два паттенна[1] – левый и правый – расположились аккурат у вод залива Холбрук, на изгибе реки Стоур. Во время прилива на голубой глади воды толкутся небольшие рыбацкие лодки и торговые судна, и их такелаж образует причудливый узор на фоне неба. Говорят, с наступлением ночи контрабандисты пользуются водным путем, чтобы попасть вглубь материка; они везут пары французских пистолетов, дарохранительницы и позолоченные молитвенники на латинском – этом черном наречии папы. Когда вода уходит, остаются широкие полосы мягкого серебристого ила, в котором кулики, кроншнепы и веретенники выискивают червей, оставляя за собой тонкие цепочки следов. Пахнет или воняет – зависит от вашего восприятия – морской пеной, птичьим дерьмом и высыхающими на солнце водорослями. Вдоль берега реки, от маленького порта Мэннингтри и белого Рыночного креста до старой церкви Святой Марии в Мистли, тянется единственная узкая дорога. Вдоль этой дороги в основном и живут люди – здесь притулилось несколько десятков домов разной степени ветхости и запустения, все с заплесневелыми соломенными крышами, с отметками приливов, полуухоженными садами и панталонами, сохнущими на веревках, растянутых от окна к окну по всей грязной улице.

Тропки и переулки ведут – вверх от реки и прочь от этой единственной дороги – к холмам и полям, туда, где истинное богатство Эссекса жует траву: золотистые коровы с жирным выменем, полным молока настолько, что от одного взгляда на них вашим собственным сиськам становится больно. И так же, как долина и вода – вотчина птиц, так и эти холмы с полями – мир, где обитают стада. И бродят стада по ухоженным поместьям, принадлежащим йоменам[2] и мелким дворянам (и эти йомены, имея такую выигрышную позицию – вверху долины, – могут смотреть свысока на простой народ, живущий внизу только рекой да своим умом).

Домик старой вдовы Кларк тоже расположился среди этих холмов и полей. Господа Ричард Эдвардс и Джон Стерн – последний, кстати, второй из богатейших людей в Мэннингтри – встают утром, раздвигают роскошные дамасские шторы, взирают на сладко-зеленое, как добрый гороховый суп, изобилие, и тут их взгляд спотыкается об ее лачужку, которая выглядит, словно хрящевой нарост посреди всего этого – торчащие подпорки, провисшая соломенная крыша и убогий сад, заросший вьюном и колючей ежевикой.

Сегодня замечательный ясный день, и у меня достаточно дел, чтобы до самого заката быть подальше от матери, так что я весела и веду себя как веселый человек, например, насвистываю и беззаботно размахиваю корзиной с похлебкой.

Телки в полях греют бока под утренним солнцем и не обращают на меня внимания. Когда закончу у вдовы, отправлюсь дальше, к Хобдеям – нужно отнести им их чистые простыни и заштопанные рубашки. Достопочтенная Хобдей – добрая женщина, она наверняка даст мне несколько монет за мой труд. И, может быть, кусок сливового пирога. Возможно, мы посидим у очага, поговорим обо всех передвижениях в Мэннингтри: кто из парней записался в ополчение – или кого призвали, зачем молодой брюнет, недавно приехавший из Саффолка в Мистли, арендовал постоялый двор «Торн».

Добравшись до дома вдовы Кларк, я останавливаюсь у калитки. Входная дверь широко распахнута, и там, прямо у порога, сидит кролик. Молочно-белый. Он смотрит на меня искоса красным глазом-бусиной. Кроликов часто можно увидеть в наших полях – заслышав тяжелую поступь пастухов, они ныряют в высокую траву, – но таких кроликов – полностью белых – я прежде никогда не встречала. Ему, настолько вызывающе безупречному, явно не место на грязном крыльце Бесси Кларк. Его нос подрагивает, но в остальном это существо полностью неподвижно, и взгляд необычного, будто капля крови, глаза направлен прямо в сторону калитки, где стою я. Это довольно жуткое зрелище – белизна создает ощущение, что у кролика на самом деле нет плоти, что он невесом, и мы изучаем друг друга с минуту, а потом я толкаю калитку и с опаской зову вдову Кларк: «Доброе утро!» Изнутри раздается шум, и белый кролик наконец отмирает и скрывается в подлеске. На пороге показывается Элизабет Кларк, вытирая одну руку о грязный фартук, а другой хватаясь за верхнюю перемычку. «Ребекка Уэст, – говорит она, щуря глаза от уже взошедшего солнца, – утро доброе, милая».

Я как-то спросила вдову Кларк, сколько ей лет, но она не знает точно. Достаточно одного взгляда на нее, чтобы понять: очень много. Она настолько стара, что, кажется, время уже не властно над ней и она может проводить его так, как ей заблагорассудится. У нее полный набор всех недугов, присущих старейшим жителям Мэннингтри, хотя обычно они встречаются по отдельности: скрюченные ручки-лапки все время трясутся, слезящиеся глаза подернуты пленкой и зубов почти не осталось. Она даже потеряла ногу – где-то, когда-то, каким-то образом. Я видела мужчин с таким увечьем – тех, кто воевал во Франции или Шотландии, но женщин – ни одной. Наверное, когда женщина достигает определенной черты в чересчур затянувшейся старости, ее конечности просто начинают отказывать и выпадать, как это происходит с зубами и волосами. Возможно, левая нога вдовы Кларк похоронена в безымянной могиле под каким-нибудь кустарником прямо здесь, в этом запущенном саду. Возможно, вдова Кларк просто встала однажды вечером, обнаружила, что жилка, соединяющая ногу с остальным телом, перетерлась, и швырнула непригодный теперь отросток в огонь вместе с куриными косточками – хе-хе – и пожала плечами. Вот что я вижу, глядя на вдову Кларк – неопрятную, высохшую старуху.

Однако есть люди, которые видят в ней что-то другое; они думают, что она кое в чем искусна. Городские девицы ходят к матушке Кларк за приворотами, амулетами и гребнями, с помощью ножниц или сита испросить у святого Павла имя суженого или узнать, будет их первенец девочкой или мальчиком. Думаю, это глаз-подернутый-паутиной побуждает людей верить в ее искусство. Выглядит он устрашающе – как будто пришел дух с зеленых холмов и прошелся щеткой по глазной мякоти, вычистив ее от пятен. Люди вообще ужасно суеверны в отношении таких вещей, как бельмо, и предпочитают верить, что Бог не может быть так жесток, чтобы просто лишить старую женщину возможности видеть этот мир и не снабдить ее возможностью видеть потусторонний (в качестве извинений). Можно подумать, они не знают Иова. Ходят слухи, что однажды, в День Всех Святых, в нее ударила молния, и вдова Кларк осталась жива.

– Бельдэм прислала тебя, – говорит она так, будто это ниспосланное ей свыше знание, а не субботняя традиция.

– Возле вашей двери только что сидел кролик, – сообщаю я. – Он был престранный.

– О. Да? – вдова Кларк равнодушно скребет щеку.

– Он был белый как снег. С красными глазами.

Она пожимает плечами. Я следую за ней в дом. Окна в единственной комнате заколочены. Из источников света – открытая дверь да слабый огонь, потрескивающий на решетке. Я принимаюсь очищать стол, насколько это возможно, от остатков вчерашней трапезы, выбрасываю несколько засохших корок за порог, в сад, достаю похлебку. В крошечном домике промозгло, словно в норе. Вдова опускается на табурет, ей безразличны мои старания. У нее есть деревянная нога, вся в зазубринах, но сейчас она не пристегнута, и вдова передвигается по дому, опираясь на развалившуюся мебель.

– Много лет назад, – говорит матушка Кларк, скорее даже не «говорит», а «начинает». – Много лет назад, – начинает она, – мой Джеймс был тогда совсем малюткой, мы жили в Ист-Бергхоулте. И вот. Должно быть, было около полудня, потому что солнце стояло очень высоко и во дворе почти не было тени. Я положила малыша и собиралась взять корм для кур, когда увидела кое-что чудное. Буквально в метре от порога сидела черно-коричневая зайка. Я и сейчас хорошо помню, как она принялась играючи порхать с места на место. Длинные пятнистые лапы и уши, черные на кончиках. Черные, как сажа. Посреди бела дня, посреди моего двора.

Я слушаю вполуха, потому что принялась подметать крыльцо – насколько это вообще возможно сделать пучком камыша, который заменяет вдове Кларк метлу.

– Как будто она танцевала там. Всего в метре от моего порога, – повторяет она, рассеянно теребя завязки своего маленького запятнанного чепца. – Это было удивительно.

– Не сомневаюсь, – бормочу я.

– Говорят, в этих краях когда-то жила великая королева, и она отправилась сражаться с язычниками, которые вторглись со стороны Франции. Говорят, утром…

Как скоро в дело вмешались поганые язычники, я думаю, что самое время мне покинуть это место. Я выпрямляюсь на крыльце и как можно выразительнее фыркаю, сдвигая назад чепец.

– В самом деле, мадам, – упираю руки в боки, – что это за чепуха?

Но она продолжает, будто вовсе не слышала меня:

– Говорят, утром перед большим сражением, когда она выехала в поля в золотых поножах и мантии, прямо перед лошадью выбежал заяц, точнее, зайчонок. И вот, – тут вдова Кларк поднимает голову и смотрит на меня с загадочной улыбкой, – в тот же самый день королева умерла от рук язычников. Знамение, видишь ли, – добавляет она, чтобы я уж точно поняла. – Зайцы.

Я оставляю в покое камышовую метлу, чтобы отвести вдову Кларк к столу; ставлю возле нее миску с полутеплой похлебкой.

– Ну, кролик не заяц, а вы не королева, мадам, – говорю я как можно громче, чтобы она наверняка обратила на меня внимание. – И вы сегодня точно не умрете. По крайней мере, не от голода. Вот, смотрите. – Я вкладываю ложку в ее трясущиеся пальцы. – Похлебка! А Бельдэм, возможно, позже принесет вам яиц.

Она несколько раз мигает, смотрит искоса грустным взглядом, затем набирает полную ложку похлебки.

– Холодная, – бормочет она, двигая серыми беззубыми деснами.

– Всегда пожалуйста. – Я приседаю перед ней в ироничном реверансе и иду перетрясти ее затхлую постель.

– Твоя мать – хорошая женщина, – продолжает мямлить Бесси с набитым ртом. В уголке ее морщинистых губ влажно поблескивает овес.

– Как скажете.

– Так и есть, – настаивает матушка Кларк, держа ложку перед ртом. С ложки капает. – Она словно краб – твердая снаружи, мягкая внутри. Мы встретились впервые в поле, вон там, у подлеска. Я собирала хворост для печи, и тут она, в своем полинялом платье, прислонилась к изгороди. Она сказала, что наблюдала за мной и заметила мои бедность и хромоту, и ей стало меня жалко. Она сказала, что есть способы и возможности, как сделать мою жизнь немного лучше.

– Эти «способы» и «возможности» зовутся, случаем, не «Ребекка» и «Уэст»? – спрашиваю я, складывая покрывало. Я оглядываюсь через плечо, чтобы ухмыльнуться старухе, и обнаруживаю, что сквозь полутьму комнаты она уставилась своим невидящим взглядом мне в спину, с загадочно-самодовольным выражением на лице. Может быть, старая матушка Кларк и почти слепа, но в этот момент я чувствую, что ее затуманенные глаза видят меня насквозь. Тем сильнее мне хочется покинуть эту полуразвалившуюся лачугу.

– Господин Джон Идс, не так ли? – спрашивает Элизабет; ее тонкие губы кривятся в усмешке.

Я застигнута врасплох и мое «что?» звучит с подозрительно излишней резкостью.

– Господин Джон Идс, – повторяет матушка Кларк, похлопывая ложкой по похлебке. – Клерк. Поговаривают, ты довольно сильно увлечена им. – Она снисходительно покашливает.

Я раскладываю покрывало и разглаживаю его, чувствуя, как краска заливает щеки. Бледнею, затем краснею. В этот момент я чувствую, что внутри все сжимается, меня одновременно охватывают глубоко запрятанный стыд и негодование. Негодование от того, что Бесси Кларк, эта отщепенка, эта убогая, чье родство с моей матерью и мной заканчивается географическим положением, и единственное, что вызывает к ней сочувствие – беспомощность и слабость, присущие любому младенцу или пьянице, – хочет проникнуть в мои сокровенные мысли и желания. Это чувство вторжения, правда, приправленное пониманием, что вторжение незначительное, – как мошка, попавшая вам в глаз майским утром, чтобы там умереть.

А стыд, потому что старуха по большому счету права. Я правда «увлечена» клерком, Джоном Идсом. Меня посещали самые неприличные мысли о его светлых усиках, слегка подкрученных над уголками губ, что делает его похожим на довольного кота. Я подолгу представляла, каково это – поцеловать его там, где усы сходятся с губами, и почувствовать одновременно жесткость и мягкость. Я наслаждалась формой его больших кистей на фоне четкого шрифта Евангелия от Матфея, наслаждалась тем, как он смачивает большой палец, чтобы перелистнуть страницу. Все эти воспоминания суматошно пронеслись у меня в голове, вызванные намеком на их существование и склеротичным взглядом Бесси Кларк, который я ощущаю на своем затылке. Поэтому я, краснея, скептически повторяю: «Что?» И обзываю ее свихнувшейся летучей мышью.

Вдова, черт бы ее побрал, достаточно повидала, чтобы понимать, что я лгу, и просто пожимает плечами, ухмыляясь. Неужели она видит меня насквозь? Неужели она может заглянуть в мою голову и подсмотреть, как господин Джон Идс ослабляет воображаемые завязки моего корсета своими прекрасными большими руками?

Я должна уйти, на всякий случай.

– Не сомневайтесь, мать заглянет попозже, – говорю я, поправляя чепец, подхватываю корзину и суетливо выхожу в сияющее солнечное утро, полное знакомых запахов влажной травы и коров, запахов, среди которых старая матушка Кларк могла бы жить, но все это не ее. Все это добро, золотая пшеница и скот, творения Божьи.

По мере того как проходит день, все труднее считать старую Бесси Кларк гениальной провидицей и все легче верится, что она просто побеседовала с моей матушкой. Вечером, когда мы садимся за работу в нашей маленькой гостиной, я в высшей степени раздражена, потому что слухи, однажды зародившись, дальше начинают жить собственной жизнью.

Назвать меня или мать «швеей», пожалуй, было бы чересчур, но у меня хорошая сноровка, я легко управляюсь с иглой, и у меня отличный глазомер для всех этих стежков и завитков, чтобы украсить узором плоские белоснежные голландские воротнички, которые входят в моду, или чепчики для младенцев. Мать умеет штопать, хотя и грубовато; зато все, кто видел ее у Омута Иуды (мы прозвали его так за глубину и загадочное вспучивание в зимние месяцы) в платье, повязанном вокруг бедер, с распущенным лифом, хлестающей камни кружевными нижними юбками, будто плеткой-девятихвосткой спины в Новой Англии, – признавали, что стирка – ее истинное призвание. Она могла бы перестирать все в городе только за «спасибо», так ей это нравится, вот, что я слышала, женщины говорят о моей матери. Или еще: эти камни точно знают, что я чувствую, когда Джордж возвращается после затянувшегося кутежа в кабачке. В последнее время работы меньше, чем когда-либо раньше – верные жены Мэннингтри обнаружили, что у них появилось время, чтобы занять руки относительно легкомысленным рукоделием, потому что многих мужей, сыновей и братьев забрала Восточная ассоциация, – но мы находим способы свести концы с концами. Хотя в некоторые недели с трудом. Итак, мы, как обычно, садимся за работу в маленькой гостиной, приоткрыв дверь навстречу безоблачному вечеру в напрасной надежде поймать сквозняк, и я не в духе.

Где-то совсем рядом, под огромными летними звездами, ухает сова.

– Наконец-то, – бурчит мать, откусывая нитку и указывая иголкой в сторону двери. – Какой-никакой разговор.

Я смотрю вниз, на вышивку; там на нижней рубашке мистера Редмонда уже вырисовывается ветка фруктового дерева, и произношу хм или да или что-то нечленораздельное.

– Дочь, – вздыхает она. – Немая, как манекен, вся в мрачных мыслях. Хорошо хоть есть ночные птицы для компании.

Я поднимаю взгляд.

– И о чем же мы можем поговорить, матушка, – спрашиваю я, с каждым словом делая тугой стежок в незабудке, – скажите на милость?

А затем. А затем она говорит, с обвинительным блеском в глазах:

– Я надеялась, что за время, проведенное с добрым господином Идсом, ты станешь грамотной женщиной. Настоящей клеветницей.

Я отбрасываю вышивку и смотрю на нее самым яростным взглядом.

– Салоньерка, матушка, так называют королеву Марию, видимо, ты это слово хотела употребить. Клеветница означает нечто совсем другое. А Джон Идс – да, вот это тема для разговора. Скажите мне, что именно вы наплели старой Бесси Кларк по поводу меня и господина Идса?

Матушка – тот еще фрукт. В ее глазах поблескивают лукавые мысли, будто форель в прозрачном потоке. Сперва она прижимает руку к животу и поджимает губы с фальшиво-оскорбленным видом.

– Честное слово, – говорит она хриплым голосом, с уязвленным выражением лица, на котором написано: надо-же-я-и-не думала-что-доживу-до-того-дня-когда-из-ваших-уст-прозвучит-подобная-клевета, но затем она решает сменить подход, голос и лицо немедленно твердеют. – Делать мне больше нечего, кроме как трепать языком о Джоне Идсе, – резко заявляет она. – Такие, как он, – она проводит языком по губам, смачивая нитку, – такие, как он, сунут свою Штуку хоть в треску, если епископ скажет им не делать этого.

– Матушка! – Мои щеки вспыхивают. А чресла передергиваются.

– Это правда, – фыркает мать. – Кто для меня Джон Идс? Я сразу узнаю труса, когда вижу его перед собой, труса, который готов упасть на колени и нагнуться перед любой толстой задницей с толстым кошельком. Обычный охотник до выпуклостей.

Я чувствую, как меня затопляет волна гнева, а потом ненависти. Я злюсь, что мне не позволено иметь ничего своего, ничего, на чем не лежало бы отпечатка ее мнения.

– Постыдитесь, – выдавливаю я сквозь стиснутые зубы, – вы не знаете ничего, что касается…

– Приди в себя, девочка, – обрывает она меня, предостерегающе подняв указательный палец и твердо глядя мне в глаза, – я знаю трусов, и я знаю мужчин. А еще многие говорят, что если ты знаешь первых, то и последних ты знаешь так же хорошо.

– Ага, – отвечаю я, пряча улыбку, и делаю очередной стежок для ветки фруктового дерева, – а многие из них и тебя знают – так говорят.

Это слишком. Уксусный Том рычит и чихает, подсвечник грохочет по полу, рассыпая искры. Я вскакиваю, опрокидывая стул, и вылетаю в открытую дверь как раз в тот момент, когда она хватает тяжелый кувшин, и он разбивается о перемычку прямо за моей спиной, разбивается с ужасным грохотом.

День Джона Бэнкса удался. Утром он продал свою старую серую клячу бондарю из Ипсвича, конечно, пришлось скостить пару лет. Затем он отправился в «Красного льва» и быстро спустил десятую часть ее цены на сидр, и теперь он должен не забыть сделать поправку на эту сумму, когда будет рассказывать достопочтенной госпоже Бэнкс, за сколько он продал зверя. Весьма подвыпивший, он идет размашистым шагом вверх по Лоуфордскому холму в направлении фермы и поместья, почесывая пятую точку и чувствуя, что все вокруг необыкновенно прекрасно. Плотная отрыжка оставляет на небе смешанную остроту яблок и желчи, и эту противоположность вкусовых ощущений он находит неестественно приятной. Луна и звезды коллоидно мерцают над ним, когда он останавливается помочиться у изгороди, возле дома Бельдэм Уэст.

Вскрик и грохот выводят его из пьяной задумчивости. Торопясь запихнуть себя в штаны, он спотыкается о собственную трость, пытаясь справиться с пуговицами на ширинке. Какое-то призрачное существо в белом проносится мимо него по тропе, по тропе от дома Уэстов, ужасно всхлипывая и подвывая, и скрывается в темноте леса, окаймляющего город. Позже, забравшись в постель, он расскажет об этом жене. Ей представится неубедительной версия посмертного происхождения призрака. В конце концов, именно вечером пятницы Дьявол вершит свою Мессу.

Вскоре Джон Бэнкс (и госпожа Бэнкс тоже) расскажет эту историю разным людям. Естественно, она разрастается с каждым рассказом, начиная с небольшой корректировки времени. Вскоре река событий выходит из своих берегов, ложный рассвет появляется над горизонтом его фантазии, прогоняя нежный лунный свет. Вскоре одно белое существо, которое он увидел, превращается в четыре черных, а «увидел», если на то пошло, – в «боролся, как Иаков с ангелом». Так что его собственная роль расширяется до размеров героизма. Бельдэм Уэст застывает, непристойно прислонившись к дверному проему, в одном нижнем белье. Шепча – предсказывая, – на лбу облачко, будто отметина. В таком виде история гораздо лучше, и, видит Бог, Джону Бэнксу больше нечего предложить обществу.

Один честный человек из Маннингтри, в честности которого он был уверен, подтвердил ему, что однажды ранним утром, около четырех часов, когда он проходил мимо дома упомянутой Энн Уэст, светила луна, и, заметив, что дверь открыта так рано, он заглянул в дом, и оттуда выбежали три или четыре маленьких существа в виде черных кроликов; они стали прыгать и скакать вокруг, а у него в руке была добротная трость, и он стал наносить удары, надеясь их убить, но ничего не вышло, в конце концов он поймал одно и, держа его за туловище, стучал его головой о свою трость, намереваясь выбить из него мозги; но когда он не смог убить его и таким образом, то взял его тело одной рукой, а голову – другой и попытался свернуть ему шею; но шея просто выскальзывала у него из рук, как клочок шерсти; однако он не отказался от своего намерения и, зная о роднике неподалеку, решил утопить это существо; но как только он пошел к ручью, упал, и как ни пытался идти, все время падал, так что в итоге пополз на коленях до самой воды, и, держа существо в руке, он опустил руку в воду до локтя и держал под водой довольно долго, пока не понял, что оно утонуло, но когда он разжал руку, оно выскочило из воды в воздух и исчезло; а затем он вернулся к дому упомянутой Энн Уэст и увидел, что она стоит в дверях в одной сорочке, и он спросил ее, зачем она наслала на него бесов? На что она ответила, что они были выпущены не для того, чтобы досадить ему, а в качестве разведчиков совсем для другого дела.

3. Девица

По воскресеньям мы ходим в церковь, моя мать и я, вместе с остальными. С городскими. Высокие окна с цветными стеклами в церкви Св. Марии, Мистли, были разбиты на прошлые Святки, к Великому посту их снова застеклили, а к Первомаю снова разбили; казалось, весь город был вовлечен в какой-то безумный танец – только вместо «хлопнуть и притопнуть» было «разбить и заколотить». Теперь в окнах вместо стекол – доски. В нефе была аллегория Милосердия с прекрасными небесно-голубыми крыльями, аллегория Правосудия с завязанными глазами и Гавриил в желтых сандалиях, с мечом, украшенным драгоценными камнями и ягненком у ног. Говорят, пастор Лонг не станет восстанавливать эту божественную свиту; он рассудил, что если общество продолжит противиться окнам, отражающим славу Царствия Небесного, тогда пусть голые тяжелые доски, вставленные вместо цветных стекол, послужат ироничной данью самоотверженному пуританскому аскетизму его прихожан. И все же думаю, что, несмотря на свое ироничное отношение, ему должно быть неприятно, что даже сейчас, душным утром на исходе лета, он вынужден проводить службу при мерцающих свечах и том малом количестве света, которое просачивается между досками. Общественное мнение неоднозначно. Одни презирают римские изображения, другим просто нравится смотреть на витражи. Третьи относятся и к тем и к другим и предпочитают вовсе не затрагивать эту тему.

Церковь Св. Марии маленькая, но обслуживает и Мэннингтри, и Мистли, как единую общину. Со своей кафедры пастор видит стройные ряды лиц, распределенных вдоль церковных скамеек в более-менее точном соответствии с нашей степенью значимости, которую определил нам Бог. Слева от прохода сидят женщины, головы покрыты накрахмаленными чепцами, а справа от прохода – мужчины (те, что остались), мрачные в своих широкополых шляпах. На передних скамьях – бледные и спокойные лица зажиточной публики. Лица как изваяния, превосходные шелка, черные и гладкие, как шерсть испанских гончих. Благочестивые люди делают во время проповеди заметки, отмечая сомнительные и спорные места, чтобы по окончании проповеди задать пастору вопрос. По мере того как его взгляд удаляется от кафедры, лица мужчин и женщин, на которых он останавливается, будто начинают разрушаться, появляются отметины от непогоды, следы плохого питания и привычки к потасовкам; чепцы превращаются в потрепанные платки, нарядные платья сменяются тонкими, болотного или тускло-песочного цвета, с въевшимися пятнами. Оттуда, с задних скамей, где сидят бедняки, долетают шепотки и приглушенное хихиканье над непристойностями на тему обрезания, шлюх и всего такого, а время от времени «снаряды» – грецкие орехи или наперстки, брошенные детьми с неумытыми лицами, которые пока что ближе к природе, чем к Богу, и не могут усидеть на месте те два часа, что длится проповедь.

Мы с матерью сидим слева на предпоследнем ряду. То тут, то там взгляд выхватывает полоску изумрудного атласа или вызывающе алую ленту, которая сперва проглядывает в туго стянутых на затылке косах Пруденс, или Рэйчел, или Эстер, а затем стекает по голой белой шее, будто струйка крови. Здесь внутри душно и жарко, и женщины обмахивают себя платочками, так что в воздухе перемешаны эманации розовой воды, менструаций, мужского пота и гари. Поверх всего этого – круглое лицо пастора Лонга; он совсем недавно в Св. Марии, его прислали из Лондона вместо пастора Колдуэлла, которого прихватила лихорадка; видимо, Господь не был к нему так уж благосклонен, как он хотел нас заверить. Пастор Лонг довольно молод, и, по-моему, ему трудно скрывать свои чувства от окружающих, как это должен уметь мужчина, особенно священник. Иногда его светлые глаза с выражением безнадежности устремляются на покачивающиеся пуританские перья, и он утирает рукавом вспотевшую верхнюю губу, гадая, какие на этот раз споры о духовном возникнут по поводу его кроткой проповеди. Думаю, «Лонг» крайне неудачная фамилия для нашего пастора. Шутка напрашивается сама собой.

С предпоследнего ряда трудно разглядеть господина Идса, но я знаю, где он: второй ряд со стороны мужчин, между йоменом Джоном Стерном – тот иногда дает ему работу – и темноволосым джентльменом, которого я не знаю, так что это, должно быть, недавно прибывший в Мистли – мистер Хопкинс. Пока пастор Лонг пространно рассказывает об Илии и языческом царе, я вижу, как господин Идс поворачивается и шепчет что-то темноволосому мужчине, и я наслаждаюсь линией его носа в профиль. У мистера Хопкинса, если это он, тоже есть нос – острый, несломанный, с немного распухшими красными ноздрями; он прикасается к нему кружевным платком.

По окончании проповеди мы выбираемся из сумрака церкви в солнечный сентябрь, все моргающие и взъерошенные, как только что вылупившиеся цыплята. Приветствия и как-вэ-поживаете и Господь благослови – благослови вас Боже добрые господа – раздаются отовсюду, одни и те же, как и всегда, – привычные, как скрип старой лестницы. Благочестивые мужчины остаток дня проведут на церковном дворе, обсуждая тонкости проповеди пастора Лонга, а благочестивые женщины будут скользить между могилами – этакие похоронные шаланды, – чтобы мы все могли получше рассмотреть тонкое фландрское кружево их нижних юбок. Но у большинства из нас есть дела поважнее.

Дорога в Мэннингтри прокалилась на такой жаре, и пока мы спускаемся по склону, мелкая коричневая пыль вьется вокруг нашей вялой процессии. Время прилива: Стоур за линией кустарника и армерий – морщинисто-голубой. День безветренный, и звон церковных колоколов доносится через воды залива аж из самого Филикстоу. Мать, высоченная и жилистая в туго зашнурованном церковном платье из шотландской шерсти, идет впереди в компании Лиз Годвин и вдов Энн Лич и Маргарет Мун. Я держусь позади с Джудит – старшей дочерью Маргарет Мун.

Джудит – распущенная бледная девочка, моложе меня на два года, и, по-моему, она сущий бесенок. Ее пугающе красный рот сплошь покрыт воспаленными бугорками, из-за этого все время кажется, будто она только что неаккуратно ела ежевику. Злой рот Джудит – росчерк Господа, продуманный, проясняющий замысел (так же, как желтые полосы у шершня); она действительно не выбирает слова. Я рада, что из-за дружбы наших матерей между нами тоже приятельские отношения, – не уверена, что мне хватило бы силы духа выдерживать ее дурную сторону. Мы идем, рука об руку, вниз к городу этой долгой дорогой, по жаре, и вот Джудит откидывает голову назад и заявляет:

– «Госп», – немного кощунственно, – «Госп», мне было так скучно, что я была готова съесть ребенка. Малютку Эдвардсов, например. Он такой маленький и пухленький.

Я говорю, что проповедь была не так уж и плоха и что мне понравилась часть про ноги.

– Я вымыла – свои – ноги, – говорит Джудит, скорбно растягивая слова, подражая манере пастора Лонга, – и теперь, как же я могу их осквернить? – И она хлопает в ладоши, а я, смеясь, добавляю «аминь».

Джудит щурит глаза и наклоняется ближе ко мне.

– Не только я нахожу их нудными. Ты замечала, – она стреляет взглядом в сторону наших матерей, идущих впереди, – что Дамы выходят после проповеди с напрочь скисшими физиономиями?

И мы заговорщицки смеемся, когда сбоку от нас на пороге возникает Пруденс Харт с кривой, притворно-сладкой улыбкой. Она щебечет нам «утро доброе» и выразительно кладет руки на свой раздувшийся живот, как будто мы и так его не заметили. Похоже, она родит с наступлением зимы – рискованное дело.

– О как, госпожа Харт, – ухмыляется Джудит, поднимая, словно в удивлении, рыжие брови. – Посмотрите-ка на себя, разжирели, как тюлень!

Пруденс смеется.

– Мой Томас говорит, что мне идет. – Она поглаживает свой живот. – Такая жалость, ведь почти все парни ушли воевать с Антихристом. Кто же теперь напомнит вам, какие вы простушки… разве что лужи помогут.

Соперничество Пруденс Харт и Джудит Мун – соседских девчонок с разницей в возрасте с полгода, которые когда-то вместе играли у костра в «Ниточки», – сейчас по большей части демонстративно; это, скорее, ритуал, когда можно слегка развлечь себя и окружающих. Истоки этой вражды, если таковые вообще когда-либо существовали, сейчас затеряны в тумане тех многих лет, что предшествовали началу их размолвок, тогда мужчины еще ели бифштекс каждый день и успешно обуздывали приступы раздражения у свои жен (по крайней мере они так думали).

– О, – говорит Джудит и похлопывает Пруденс по руке, – не волнуйся, госпожа Харт. Мы знаем, что можем положиться на тебя в этом вопросе. Такая жалость, – как бы сочувствует она, – такая жалость, что твой дорогой Томас оказался ни к чему не пригодным в святом воинстве. Скажи, его не взяли на службу, потому что слишком стар? Или потому что в нем слишком много жира?

Пруденс издает еще один противный смешок и в конце концов с кривой улыбкой отступает дожидаться свою мать. Джудит триумфально ухмыляется.

– Кажется, победа за мной, – говорит она, помусолив, словно в награду, свой грязный большой палец. – Маленькая козявка, – оглянувшись, добавляет она задумчиво.

После унылой проповеди Маркет-стрит – как глоток свежего воздуха. Мы с Джудит с удовольствием гуляем на солнышке, высматриваем что-нибудь необычное в разгружаемых повозках, заглядываем в грязные окна торговой лавки. Жарко. Я чувствую, как под оборкой чепца выступает пот. Оборванная детвора играет в пыли, женщины, у которых, видимо, слишком большие семьи, чтобы считать грехом работу в День Господень, с молчаливым усилием оттирают грязь с крыльца. В воздухе висит терпкий запах конского навоза и сладкий – жареного сала и лука, а Джудит вдруг круто разворачивается и начинает щипать меня за щеки, приговаривая: «Ну-ка, ну-ка, давай-ка добавим немного румянца твоим щекам, Бекки!» Но когда я обнаруживаю причину, собственное смущение заставляет щеки пылать гораздо ярче, чем все щипки в мире, – я вижу, как из пекарни выходит господин Джон Идс и приближается к нам, и вместе с ним тот черноволосый незнакомец из церкви.

Идс кланяется и сдвигает шляпу на затылок, открывая свое прекрасное лицо.

– Мисс Уэст, мисс Мун, – приветствует он, – утра доброго вам.

– Господин Идс, – мы приседаем, приподнимая темные юбки и скромно опуская глаза.

– Господь благословил нас еще одним прекрасным днем. Можно подумать, сейчас середина лета, – улыбается господин Идс, кивая на безоблачное синее небо. Солнце мерцает в пряжке его шляпы, будто бы не веря в свою удачу, что ему удалось дотронуться до него; да и кто его осудит.

– Как по мне – слишком жарко, – не слишком любезно отвечает Джудит. Я не отвожу взгляд от спекшейся грязи, но мне видно, что любопытство взяло верх над скромностью и Джудит уже смотрит на темноволосого незнакомца. Я ощущаю липкий пот на коже, выбившиеся из-под чепца волосы.

– Что ж… Господь может ниспослать нам дождик. Это принесло бы приятную свежесть, – дипломатично поддерживает господин Идс, почесывая усы.

Под юбками у меня сполз чулок и повис на левом колене. Пристально гляжу на неровную шнуровку лифа, слегка перекошенный корсаж и чувствую еще больший стыд. Я бы хотела, чтобы я могла держаться, как Джудит. Джудит, смешливая девчонка с воспаленными губами и маленьким подбородком, вздернутым в знак протеста восемь раз на дню. Она стоит здесь жесткая, как колючка, незыблемая, как пень, глубоко убежденная, что моральные проступки – это все условности. Я и завидую ей, и готова расцеловать.

– Мисс Уэст? – повторяет господин Идс.

Я понимаю, что слишком глубоко погрузилась в себя и едва ли слышала хоть слово из сказанного, а сейчас вынуждена признать, что да, мисс Уэст это я, еще раз кланяюсь:

– Я… Прошу простить меня, сэр.

Он улыбается – аллилуйя.

– Ваш урок, – говорит он, – в четверг?

– Да. Приду около полудня, сэр.

– Хорошо.

Тогда я поднимаю глаза и смотрю на улыбающегося господина Идса взглядом, который вполне можно назвать – и я точно знаю, что так и будет, потому что хозяюшки с Маркет-стрит, лениво развешивающие постиранное белье, одним глазом подсматривают за нашей удачной встречей – кокетливым. Я встречаюсь с Джоном Идсом раз в неделю в его жилище над «Королевским оленем» и учусь грамотности. Думаю, в обычные времена, и в более благочестивом обществе, такое времяпрепровождение, несомненно, сочли бы выходящим за рамки приличия. Но в Мэннингтри, в 1643 году от Рождества Христова – когда, по мнению многих образованных людей, цивилизованное общество может быть разрушено, и очень скоро, – люди более или менее занимаются чем хотят, особенно если они готовы стать предметом городских сплетен на следующий же день. Так что господин Идс учит меня тому, чему обычно таких девочек, как я, учат отцы – читать Евангелие и понимать суть его уроков, писать свое имя, владеть основами арифметики, чтобы вести домашнее хозяйство и знать, когда меня надувают. Я учусь быстро и уже умею все перечисленное и даже больше. Но я пока не готова отказаться от терпеливого наставничества господина Идса, от тех двух часов в неделю, когда я произношу слова по слогам, и от этого прекрасного лица, склоненного рядом с моим. Кле-ве-та. Воз-дер-жан-ность.

– Позвольте представить господина Мэтью Хопкинса, – продолжает Идс, делая жест в сторону своего спутника, который равнодушно приподнимает шляпу.

– О! – восклицает Джудит. – Вы тот джентльмен из Саффолка, который арендовал Торн.

Мистер Хопкинс беспокойно переминается с ноги на ногу под взглядом Джудит, видно, что ему неловко от того, что его репутация обрела независимость от него самого.

– Я… – начинает он. Это все, что он говорит, взглядом прося поддержку у господина Идса. Он вытирает висок платком, скомканным в левой руке.

Идс смеется.

– В Мэннингтри новости распространяются быстро, Мэтью. Слишком много женщин, – говорит он, – и слишком мало у них занятий.

– Несомненно, – соглашается Хопкинс.

– Знаете ли, – вмешивается Джудит, – весть о том, что мужчина приехал – гораздо более редкая и желанная, чем о том, что мужчина уехал.

– Ясно. – Хопкинс касается пальцем верхней губы. Широкие поля шляпы отбрасывают тень на его глаза; он разглядывает что-то вдалеке, поверх наших голов. – Увы, – продолжает он, с оттенком хандры в голосе, – слабое здоровье не позволяет мне присоединиться к праведному делу. Но я рад, наконец, оказаться среди таких… богобоязненных людей.

Он говорит не слишком убежденно, уставившись в голубое небо над лавкой мясника. По-моему, он выглядит так, будто ничто в жизни не приносило ему радости. Свой кружевной платок он прижимает к виску, словно тот может нашептать ему инструкции правильной навигации по нашей встрече. Я чувствую неожиданное расположение к нему – этот мистер Хопкинс выглядит, как, должно быть, выгляжу и я, – он не знает, куда себя деть, что делать с этой нескладной сущностью.

– Господин Хопкинс, – поясняет Идс, – не так давно оставил Кембридж.

Мэтью Хопкинс джентльмен, да еще учился в Кембридже.

Осторожно я присматриваюсь к нему. Он достаточно молодой и красивый. Красивый тем образом, что побуждает женщин сказать он был бы красив, если бы… Просто он смуглый и почти по-женски изящный. С аккуратно расчесанными усами и тонким, своенравным ртом.

Его одежда так хороша, как только можно увидеть в Мэннингтри, и свидетельствует о хорошем, умеренном вкусе. Высокие сапоги начищены до блеска, кудрявые волосы спускаются чуть ниже плеч. Но есть в нем что-то неправильное, лишенное основательности, как будто во всем этом впечатляюще экипированном вместилище отсутствует обычное человеческое тело. Черные сапоги, черные перчатки, черный дублет, черный плащ, черные кудри, а потом это бледное лицо, теряющееся на фоне траурного наряда. Поверх его плеча я вижу мать, поджидающую меня у поворота на рыночную площадь; она уперла руки в боки с выражением крайней подозрительности на лице.

Я извиняюсь перед джентльменами и объясняю, что меня ждет мать. И Хопкинс, и Идс, проследив за моим взглядом, смотрят туда, где она стоит, вся загорелая, у белого Рыночного креста. Джон Идс приподнимает шляпу, приветствуя ее. Мать не хочет проявить вежливость и не отвечает.

– И моя, – замечает Джудит и со вздохом смотрит на вдову Мун, которая в нетерпении постукивает ногой у бакалейной лавки. – Прощайте, и удачи в «Торне» – добавляет она, бесстыже улыбаясь Хопкинсу.

Мать идет впереди меня вверх по Лоуфордскому холму целеустремленным, размашистым шагом. Мы поднимаемся, и вязкие смешанные запахи города сменяются свежестью лугов и легким ветерком. Справа от меня поля – до самой синевы горизонта, до Кента, до моря и дальше, – в которые вплетены вереницы скота. Слева – соломенные крыши города, купающиеся в золотом ангельском сиянии раннего вечера, и дым, поднимающийся от Феликстоу. Я думаю, какая это могла бы быть замечательная прогулка в такой день, с тем, кого любишь.

– Итак, – говорит матушка, оглядываясь через плечо, – расскажите же мне, кто этот друг господина Идса, с которым вы с Джудит так мило беседовали? – Она говорит слегка оскорбленным тоном, потому что я знаю что-то, чего она не знает, а она этого терпеть не может и теперь вынуждена притворяться, что спрашивает просто из вежливости, а не из подлинного интереса.

– Господин Мэтью Хопкинс, – я иду ей навстречу. – Который арендовал «Торн».

– Парень, а выглядит как молокосос. И этот траурный вид.

– Конечно, ни на одного трактирщика он точно не похож.

Я бью палкой, на которую опираюсь, по сохнущей куче травы у поворота, и оттуда суматошно поднимается в небо туча слепней.

– Ага, и сколько же ты видела трактирщиков, Бекки? – Мать фыркает от смеха и оглядывается убедиться, что я достаточно прониклась этим напоминанием об узости моего существования.

– Девочку как подменили, – вздыхает она. – Возможно, было бы лучше, если бы ты выпила что-нибудь. Добавить немного цвета на щечки, а? – А затем она останавливается, поворачивается ко мне и поднимает мозолистую руку прямо к моему лицу, со странным выражением в глазах. Я вздрагиваю, но она просто с нежностью прикасается ко мне. – Ты – все, что у меня осталось, Бекки, – тихо говорит она.

В вечернем свете, с выбившимися из-под чепца прядками, развевающимися на ветру, я вижу, наконец, следы былой привлекательности. Высокая, в своем воскресном платье с оборками, как из кошмарного сна. Я не могу придумать, что ответить, поэтому говорю только:

– Я не хочу быть всем, что у вас осталось, – отталкиваю ее руку, прохожу мимо и спешу подняться по тропинке, размахивая палкой из стороны в сторону.

– Я работаю только ради тебя, Бекки, – окликает она меня. – Богом клянусь, никто больше не работает ради тебя. Я вижу тебя насквозь, девчонка. Я столько работала, чтобы тебя вырастить!

Но я иду не останавливаясь, и в конце концов ее хныканье стихает. Иду дальше, прохожу мимо нашего двора, где чешутся куры, мимо покосившейся калитки, мимо давно опустевшего дома, что стоит через дорогу от нашего, и старого свинарника, обрушившегося у западной стены. Я переваливаю через холм, а затем спускаюсь с другой стороны, и закат, будто драгоценный камень, ярко вспыхивает напротив меня.

Наконец одна, думаю я, мой Бог. Все это отсутствие достоинства. Безнадежность. Хочется плакать, потому что для меня еще ничего не началось по-настоящему и, похоже, так и не начнется. Мой воскресный корсет слишком тугой, и, остановившись у забора в глубине нижнего поля Хобдеев, я распускаю шнуровку и вдыхаю терпкий запах коров. Замечаю, что кто-то вырезал крест на столбе.

Я бедная. Но, что еще хуже, я бедная и особенная. На высохшем поле Хобдеев есть участки сочно-зеленой травы, на тех местах, где коровы опорожнили кишечник, и это приводит меня к мыслям о покойниках, – все это в тот момент, когда я, прислонившись к изгороди, расслабляю шнуровку корсета. О покойниках, тех что под землей, бедных и особенных, и остальных. Я задумываюсь об отце, а это происходит не так часто, и о том, что в суете дней у нас не хватает времени для того, чтобы почтить его память. Если бы он был здесь, если бы он был жив, может, все было бы лучше? Скорее всего, нет. Насколько я помню, и, если верить слухам, он пьянствовал и скандалил. Мы были бы так же бедны – возможно, еще беднее – с никчемным человеком, который спит, когда все идут в церковь, и засыпает у огня, засунув руку в бриджи. Бедные, да. Зато муж, жена и ребенок – отец, мать и дочь – бесспорно, такое положение дел менее особенное.

Мать права. Она видит меня насквозь. Да и как иначе, если мы работаем, спим, просыпаемся, мочимся вместе, бок о бок, не давая вздохнуть друг другу?

Мы словно два дерева, что выросли слишком близко в лесной чащобе, отчего корни переплелись, и теперь, когда дует ветер, их ветви ломаются от тесного соседства. И я не вижу другого выхода. Никакого выхода, кроме него.

4. Беседы

Мэтью Хопкинс провожает глазами удаляющихся девушек, затем наблюдает, как белые чепцы матери и дочери Уэст поднимаются по холму, все выше и выше. Он спрашивает:

– Та девушка – глуповата? – и уточняет: – Темненькая.

«Она выглядит странно, – думает он, – ей бы больше подошло устроиться на лохматом краешке облака на небе, чем на скамье провинциальной церкви. У нее широко поставленные глаза и большие зрачки».

– Ребекка? Нет, – отвечает господин Идс. – Просто слишком робкая. Ее мать, знаете ли… – Идс издает смешок. Мужчины поднимаются по улице к рыночному кресту. – Бельдэм Уэст – ужасно сварливая старуха. Несколько лет назад она сидела в тюрьме за убийство соседской свиньи.

– Свиньи, сэр? – Хопкинс недоуменно моргает, рот твердо сжат под черными усами. – Боже милостивый. Как?

– Я не знаю всего в точности – это случилось до того, как я приехал из Лондона. Вроде была какая-то приличная перебранка у нее во дворе, и вот посреди всего этого Бельдэм Уэст уходит в дом, возвращается с мясницким ножом и прежде, чем ее успели остановить, закалывает несчастное животное прямо через плетень. Причем эта свинья даже не была предметом спора.

Идс смеется, но Хопкинс серьезен.

– Женщины, – устало выдыхает он.

– Женщина? Скорее, Лилит. Нет… Если вы приехали в Мэннингтри, чтобы найти себе жену, поиски могут затянуться, сэр.

– Нет, не за этим, – отвечает Хопкинс.

Парламент одерживает победу над королем в Беркшире, несмотря на превосходство противника; эта новость вызывает в деревнях и селениях Эссекса сумбурную атмосферу летнего карнавала, мужчины пьют и палят из мушкетов в сиреневые сумерки, во имя Божьего суда, который непременно вершится над неправедными. Они раздувают скупые детали битвы до все более экстравагантного проявления божественности, и вот уже над полем боя появляется архангел Михаил, и белые лошади скачут галопом сквозь их сны, навеянные сидром. Сентябрь сменяется октябрем, а за ним приходит ноябрь. Урожай собран, затяжное лето, наконец, исчерпало само себя, и на деревенском пастбище горит раскрашенное чучело папы римского.

Мэтью Хопкинс без всяких особых церемоний заново открывает «Торн Инн». К концу года его пристрастие к унылому костюму вызывает все меньше удивления и даже приобретает некоторый смысл. В то время как другие люди спешат сделать свои дела под моросящим осенним дождем как можно быстрее, чтобы вернуться к теплу и уюту домашнего очага, Мэтью Хопкинс расхаживает по городу, как длинноногий ворон, с Джоном Идсом и Джоном Стерном и самой ученой компанией, которую только можно было найти в таком отсталом месте, как Мэннингтри, все как Неемии; Хопкинс счастлив настолько, насколько вообще может быть счастлив пуританин. Некоторые считают его робким, будто птичка. Другие восхищаются: у Хопкинса нет семьи, зато, похоже, полно денег.

Мэтью Хопкинс скачет по полю и замечает в траве черное перо, гладкое и блестящее. Мэтью Хопкинс принимает гостей. Мэтью Хопкинс разъясняет. Мэтью Хопкинс ведет беседы, и самые передовые из городских самоучек подробнейшим образом разбирают его восторженную теологическую теорию.

– Ибо он, конечно же, Князь Воздуха, – говорит Хопкинс, приподнимая край своего плаща для верховой езды таким образом, чтобы его ученые собеседники могли лучше оценить искусность окантовки, гладкость собольего меха. И эта мысль, сформулированная таким образом, означает, что Дьявол может уподобиться маслу, проскользнуть под дверь кладовой и покрыть человека со всех сторон. Мужчину или женщину.

Они могут вообразить Дьявола всюду: как что-то большое, летящее по небу, или в тумане, наползающем с реки, вбирающим в себя дым от костров. Чтобы потом использовать. Или в миазмах, витающих над болотами и равнинами и приносящих лихорадку. В черном валуне, увенчанном продолговатыми красными листьями горного щавеля, в мотыле, у которого рот и спереди и сзади. Резвящимся в осенних облаках, похожих на полоски содранной кожи. Дьявол кривляется, и Дьявол танцует. Он танцует, как танцует девушка, с изящными бедрами и распущенными по плечам волосами. Воспламененный. Сейчас, когда ночи становятся длиннее, он может ходить по вечерам от двери к двери в облике чернявого коробейника, он распахивает свое пальто, и достопочтенные дамы и девицы глядят широко раскрытыми глазами на его товар, а там вместо шелковых лент и перламутровых пуговичек – чернушки и ящерицы: «Смотрите, это Прикер, а этот – Преттимен». А серый кот наблюдает за всем этим с клубничной грядки.

Дьявол в лесу, там, где влажно, под поваленными деревьями. Он приказывает сколопендрам и жабам, и они волокут мягкие брюшки по камням ли, по удобренной почве, чтобы покалечить лошадь джентльмена, проезжающего мимо по дороге в Ипсвич, или найти местечко и уютно пристроиться между раздвинутых ног какой-нибудь деревенской девки, из-за чего она мечтает выйти замуж за турка, который использует свой язык там, внизу. Он вселяет призрачные надежды. Он проскальзывает внутрь вас с этими призрачными надеждами.

– Сила творения, – снисходительно говорит Хопкинс Джону Стерну, когда они сидят вдвоем у камина, – принадлежит, конечно, только Богу.

Могут ли ненависть, страсть или голод поднять острова из пучины моря или усеять звездами пустое небо? Нет. А ведь они так же реальны, как вы или я, и никто не поспорит с этим. А его сила такова: он будет грызть вас, подобно пустому желудку, пока вы не возьмете в рот какую-нибудь гадость; будет умело и нежно ласкать розовые бусинки на груди и укромные места – и вы начнете умолять, чтобы его сила была внутри вас, наполняя до краев. Этот гнев, что овладевает вами, когда вы видите улыбающееся лицо причинившего вам зло человека, и вы готовы разорвать его своими руками, словно отсыревшую бумагу.

Насыщение. Если бы мы встретили его когда-нибудь, возможно, мы познали бы что-то вроде умиротворенности. Мы жаждем его. Это та иллюзия, которую он сулит нам, бесконечное переполнение, тьма, что касается каждой частички вашего тела, всех органов разом, и вы чувствуете корни, тянущиеся вниз, вниз и дальше, внутрь земли, внутрь всего, сквозь зеленые кости мертвецов, их сны, сменяющиеся у ваших ног, будто воды подземной реки.

– Это злобная противоположность единству, обещанному добродетельным людям у белых врат рая. Как луна – солнцу, как женщина – мужчине, – Хопкинс говорит все это, а мужчины внимают ему, их глаза блестят в свете камина, тени волнуются на стенах гостиной.

5. Мальчик

Миновало 5 ноября – день Порохового заговора, – разрисованный папа шипит, обугливаясь, на деревенском пастбище. Солнечное, но холодное утро, береговая линия пестрит оттенками пурпура – это морские астры в кристалликах соли. Стоур на пике отлива; отмель сверкает, так что трудно отличить, где кончается земля и начинается вода. Чудная компания стоит у причала – несколько женщин, укутанных в поношенные пальто и дешевые муфты, которые плохо спасают от холода.

– Выпить бы чего-нибудь, – говорит Бельдэм Уэст, дрожа от холода. – Просто чтобы немного согреться. Кружечку чего-то эдакого.

Маргарет Мун цокает языком.

– Еще даже не полдень, ты совсем распустилась!

Старше всех среди собравшихся – старая матушка Кларк; она опирается на свою палку и, похожая на рептилию, получает удовольствие просто от ощущения солнца на лице. Она откинула потрепанную шаль назад, приоткрыв голову в печеночных пятнах. Выше всех Бельдэм Уэст, жилистая и сильная, со стащенным где-то манто на плечах. Рядом с костлявой Бельдэм вдова Мун выглядит еще более мягкой – белое лицо под накрахмаленным белым чепцом, напоминающее посыпанную сахарной пудрой сдобу, завернутую в хрустящую обертку, и тело, туго обтянутое дешевым платьем. С ними стоит вдова Лич, которая настолько же похожа на пиявку, насколько вдова Мун[3] напоминает свою астральную тезку. Вдова Лич: была девицей, стала Пиявкой, и, похоже, таковой и умрет. Бойкая, черноглазая невысокая женщина с поджатыми губами, прекрасно улавливающая накал местных разногласий. Она выясняет что-либо и затем находит, как прицепиться; у нее три взрослые дочери, которые уехали из дома, поэтому ей больше нечем особо заняться, кроме как вмешиваться в чужие дела. Партию дополняет Лиз Годвин, стройная, хорошо сложенная женщина с пустыми кроткими глазами послушной лошади. Лиз Годвин свободно делится табаком, что очень удачно, потому что остроумия у нее не хватает.

Женщины говорят об именах. Об именах малышей. Время, когда они рожали сами, осталось в прошлом, но зато они со знанием дела критикуют соседей.

– Эдвардсы назвали своего очередного Ласка, – усмехается вдова Лич. – Слыхали когда-нибудь подобное?

– Ласка звучит скорее как имя для девочки, я бы так сказала, – размышляет Годвин, которая не понимает шутки.

– Это вообще на имя не похоже! – решительно заявляет Бельдэм Уэст.

– Я слыхала подобное, – утверждает Маргарет Мун. – Даже хуже. Вы слышали, как Кейты из Бергхольта догадались назвать свою малышку? Невинна, – выдает она ко всеобщему веселью, – «Невинна Кейт». – Следуют покачивания головами, «сроду-бы-не» и «в-мои-времена-такого-не-было». Затем Энн Лич добавляет, что в Торпе есть девочка, которую зовут Тишина, и что можно только предполагать, что родители этим именем хотели привлечь внимание к ее добродетели, учитывая, что Дьявол одарил ее заячьей губой.

– Вот как мне надо было назвать Бэкки, – вздыхает Бельдэм.

Маргарет Мун заявляет, что Ребекка Уэст – настоящая маленькая мадам, и удивительно, что до сих пор не нашлось мужчины, готового взять ее в жены, учитывая, что любой мужчина, который женится на ней, скорее всего, не услышит ни единого сказанного поперек слова до конца своих дней. Или, если на то пошло, ни единого слова вообще.

– О, неужели ты правда так думаешь, Мэг? – недоверчиво спрашивает Бельдэм и присвистывает. – Ей-богу, на людях моя Бэкки кроткая и милая, но эта девчонка плюется ядом, когда ей вздумается.

Только Лиз Годвин кривится по поводу этого упоминания Господа всуе.

– Да, – вмешивается, открывая мутные глаза, старая матушка Кларк, – так и должно быть. Вокруг достаточно ослиц и тряпичных кукол. Так что, если Бэкки может припечатать и у нее достаточно здравого смысла, чтобы это скрывать, значит, она точно готова к замужеству, – она завершает свою речь коротким хриплым смешком.

– По крайней мере, она делает то, что ей велят. А моя Джудит… – вступает Маргарет. – Третьего дня говорю ей принести вязанку хвороста из кучи во дворе. А она говорит «Не пойду», хотя ничего не делает, греет свои натоптыши у огня и пьет мое пиво.

Слышится ропот всеобщего недовольства.

– А я говорю, лучше бы тебе принести дрова, девчонка, – Маргарет делает паузу, чтобы удостовериться, что все собравшиеся уделяют достаточно внимания ее рассказу, – а то… А она отвечает: «А то что? Принесете хворостину и побьете меня, матушка?»

Намек на возможную расправу разжигает любопытство остальных женщин, но вдова Мун молчит.

– И ты, – в конце концов не выдерживает Бельдэм, – принесла хворостину и отхлестала маленькую негодницу?

– Нет, – отвечает вдова Мун, пожимая плечами. – Я надела шаль и принесла хворост сама. Такова вдовья участь.

Матушка Кларк вздыхает.

– Девицы в этом возрасте, – говорит она, – просто проверяют свою силу. Им нужно ломать что-то своими руками и улыбаться при этом. Мужчины для этого не годятся. Для девушек двадцати лет мужчина – не человек. Он что-то вроде Бога. Так их учат. Так они воспринимают мужчину. У него нет плоти, его не ранишь.

Некоторое время женщины молчат, обдумывая сказанное матушкой Кларк, стараясь вникнуть в ее доводы.

– Да, – вздыхает Лич, – все время про это говорю. Есть люди, а есть мужчины.

В этот момент из конторы напротив выходят господин Мэтью Хопкинс и господин Джон Стерн и медленно направляются по дороге из доков в город; свежий ветер колышет прекрасные меха на их воротниках. Они проходят мимо женщин, неохотно приподняв шляпы, будто вороны сунули свой клюв куда не надо.

Когда мужчины оказываются вне пределов слышимости, беседа возобновляется.

– Господин Хопкинс был в Кембридже, – авторитетно замечает Бельдэм.

Лиз Годвин щурит глаза.

– Это не то чтобы сильно впечатляет, – говорит она. – Мой Томас тоже бывал в Кембридже.

Томас – это ее муж. Едва ли найдется женщина, живущая в Мэннингтри осенью 1643 года, у которой нет мужа или сына по имени Томас.

– Ну ты и бестолочь, я же не про ярмарку говорю, – огрызается Бельдэм. – В Кембридже колледж. Философский. Если твой Томас там был, тогда он ведет себя с необыкновенной скромностью.

– А я думала Хопкинс – адвокат, – фыркает Лич.

– Эти черные усы, – бормочет Маргарет Мун. – Мне кажется, будто это сам Дьявол.

Повисает зловещее молчание. Начинающийся прилив захламил отмель зловонными комками переплетенных морских водорослей, обломками склизких веток и сломанных удочек. Посреди луж двое мальчишек – Томас Бриггс и Элиас Фрост – под жадными взглядами чаек играют в ловлю крабов. Босиком, они скачут взад-вперед к ведру, установленному в грязи между ними, лодыжки сплошь покрыты илом.

– Господин Томас Бриггс, – окликает мальчика Бельдэм, – что же вы тратите хороший бекон на крабов?

Бриггс останавливается на полпути и в замешательстве смотрит на Бельдэм, скручивая леску. Он вытирает нос рукавом и молчит.

Его молчание раздражает ее, и она снова обращается к мальчишке:

– Вы меня слышали, господин Бриггс? Не холодновато ли сегодня для игр на побережье? Вы подхватите простуду!

Бриггс по-прежнему стоит на месте и молчит, воинственно выпятив нижнюю губу. Второй мальчик тоже остановился посмотреть, как развивается разговор. Вдова Мун поворачивает розовое лицо, чтобы разглядеть за сверкающим илом настороженных мальцов.

– Отвечай Бельдэм, Томас Бриггс, – говорит она. – И вообще, где твоя мать?

Томас Бриггс вызывающе задирает подбородок и кричит в ответ:

– Моя мать говорит, чтобы я не разговаривал с тобой и тебе подобными!

С почти неестественной быстротой – ее спутницы даже не успели как следует ахнуть от такой дерзости ребенка – Бельдэм перемахивает через причал и спрыгивает в грязь, кожаная матросская куртка развевается на ветру за ее спиной, будто крылья огромной летучей мыши. Томас Бриггс с товарищем бросаются прочь, но слишком поздно – и господин Бриггс вопит и извивается, а Бельдэм тащит его за ухо к берегу, обзывая дерзким щенком, наглым сопляком и другими прозвищами в том же духе. Тот борется и сопротивляется, а его товарищ, никем не преследуемый, убегает в город, забыв на побережье свои маленькие ботинки.

Бельдэм поднимает мальчика на причал. Томас хватает ее за чепец и наполовину стягивает его с седеющей головы, но оступается и с грохотом падает на камни мостовой. Теперь он рыдает, позабыв о дерзости, подбородок расцарапан в кровь, а Бельдэм берет его за плечи и ставит обратно на ноги. Она сильно встряхивает его.

– Стыд и срам! Позор! – укоряет она мальчика. – Что бы сказал твой отец, если бы услышал, как дерзко ты разговариваешь со старшими?

Упоминание йомена Бриггса, находящегося в Восточной Ассоциации, неразумно, поскольку вызывает новые рыдания у юного Томаса. Бельдэм отводит руку, собираясь шлепнуть ребенка, но остальные женщины, до сих пор пребывавшие в ступоре, пытаются вмешаться.

– Хватит, Нэн, – выдыхает Маргарет Мун, схватив товарку за плечи, – этого вполне достаточно.

И вовремя, потому что Присцилла Бриггс – мать Томаса – стоит в конце Маркет-стрит, корзина с печеньем выпала у нее из рук и шлепнулась в грязь, а сама женщина показывает дрожащим, обвиняющим пальцем на пятерых злоумышленниц, собравшихся на берегу реки. Она издает пронзительный вопль и бросается в сторону этого беспорядка. Женщины подаются назад, когда Присцилла Бриггс падает на колени и заключает дрожащего сына в объятия, а затем гневно смотрит на Бельдэм Уэст.

– Потаскуха! – кричит она. – Мальчику одиннадцать, а ты лапаешь его своими руками!

И, продолжая обнимать сына одной рукой, она неистово грозит Бельдэм кулаком.

Какое-то мгновение Бельдэм выглядит растерянной. Она не хотела, чтобы все так повернулось; все чувствуют себя неловко. Она скрывает свою нервозность под смехом, глядя в заплаканное лицо госпожи Бриггс. Гортанным смехом, который словно ей не принадлежит. Подняв руки в знак того, что сдается, она сообщает госпоже Бриггс, что на севере мальцы вроде Томаса уже грузят драккары, так что она надеется, что этот парень вполне способен выдержать небольшую заслуженную головомойку за свои прегрешения.

– Но если вы собираетесь вырастить дерзкого негодника, госпожа Бриггс, – переходит она в наступление, уперев руки в боки, – тогда я больше не буду вмешиваться.

Привлеченные перепалкой, подтягиваются другие зрители (так же, как обычно поступает Лич): несколько работников дока, которые столбами стоят на пирсе с трубками во рту, пекарь вышел на порог, вытирая белые от муки руки о фартук. Господин Хопкинс и господин Стерн.

– Уж потрудись не вмешиваться! – кричит госпожа Бриггс, вскакивая на ноги. – Постаскуха! – повторяет она для полного эффекта.

В этот момент Хопкинс выходит вперед, откидывает свой плащ и, как настоящий кавалер из преисподней, предлагает Присцилле свою руку.

– Мадам, – ласково шепчет он ей, будто успокаивая испуганную лошадь. – Достопочтенная.

Вместо предложенной руки Присцилла Бриггс хватается за его плечо и, заливаясь слезами, зарывается в его кудри.

– Дурные женщины, – всхлипывает она, уткнувшись в бархат, – все они дурные женщины.

Томас Бриггс, открыв рот, наблюдает за происходящим своими покрасневшими глазами; кажется, все обиды полностью забыты. Изрядно озадаченный Хопкинс машинально похлопывает Присциллу по плечам.

Господин Стерн прочищает горло, моргая слезящимися от ветра глазами.

– Могу я поинтересоваться, милые дамы, – начинает он, – что здесь произошло такого, что дым стоит коромыслом?

Лиз Годвин испытывает облегчение – наконец-то кто-то задал вопрос, на который она точно может ответить, поэтому она отвечает, и ее ответ звучит примерно так:

– Так вот, сэр. Бельдэм Уэст спросила, отчего господин Бриггс тратит хороший бекон на крабов – видите ли, сэр, он ловил крабов, – и сказала, что он может подхватить простуду, но господин Бриггс не ответил. Поэтому она задала вопрос снова, а господин Бриггс ответил, сэр, с вашего позволения, очень дерзко, что мать наказала ему, чтобы он не разговаривал ни с Бельдэм Уэст, ни с ей подобными. Это его слова, сэр. Хотя я затрудняюсь сказать, что он имел в виду под «ей подобными», ведь юной Ребекки не было в нашей компании и…

Хопкинс поднимает руку, призывая к тишине. Лицо Бельдэм кривится, будто она все еще сдерживает смех, ее чепец съехал набекрень. Годвин сглатывает и раздраженно заканчивает рассказ:

– Поэтому она схватила его за ухо, Бельдэм Уэст. А юный сэр споткнулся и расцарапал подбородок. А потом прибежала госпожа Бриггс.

Смерив друг друга взглядами, напряженное собрание погружается в тишину, прерываемую лишь судорожными всхлипами госпожа Бриггс.

– Что ж, – говорит Хопкинс. – Я холост, и, таким образом, мне едва ли подобает давать рекомендации относительно самых священных женских обязанностей, который лежат в области воспитания детей. Но как смиренный слуга Господа и ваш сосед, возможно, я мог бы напомнить вам всем о добродетелях скромности, послушания и чистоты, – здесь его взгляд натыкается на забрызганные грязью юбки Бельдэм. Глаза Бельдэм опущены, но губы подрагивают от сдерживаемого смеха. Маргарет Мун и вдова Лич тоже поджимают губы, чтобы не расхохотаться, – и целомудрия, в которых…

Первой раскалывается вдова Лич, которая не успевает прикрыть рот рукой, чтобы сдержать заливистый гогот. За ней вдова Мун, затем Бельдэм; даже матушка Кларк смеется сквозь кашель.

– В которых вы должны бы служить примером всем дочерям нашего города… – Взгляд Хопкинса темнеет, поскольку его наставления остаются неуслышанными.

Он приобнимает госпожу Бриггс.

– Пойдемте, госпожа Бриггс, – вздыхает он. – Давайте вы придете в себя в трактире.

Господин Хопкинс и господин Стерн идут в «Королевского оленя», взяв с собой госпожу Бриггс и маленького Томаса. Оставшиеся женщины еще довольно долго стоят у причала и смеются. Затем они идут домой, готовят ужин, расчесываются и забывают о невинности и о том, что смеялись. Но Хопкинс – нет.

6. Гадание

Мы лежим бок о бок, в сорочках, на кровати Джудит.

– Ты только послушай, – Джудит кивает на закрытую дверь, где в соседней комнате спит вдова Мун. – Послушай-ка это.

Мы слушаем храп вдовы Мун. Сначала вдох – величественный, мощный, затем пауза – в два, три или даже четыре удара сердца, и потом выдох – столь же роскошный, как и вдох.

– По сто раз за ночь я убеждаю себя, что мадам наконец-то окочурилась, – сокрушенно вздыхает Джудит. – Но – нетушки.

Огонь прогорел до ярко тлеющих угольков, а на оконном стекле образовался мелкий иней.

– И что бы ты делала, если бы это случилось? – спрашиваю я. – Если бы она окочурилась, как ты сказала.

Джудит в задумчивости покусывает губы.

– Я бы перетянула грудь и пошла бы в моряки, – отвечает она.

Я бросаю на нее взгляд.

– Ну, или, не знаю, – говорит она, передернув плечами, изучая потрескавшуюся штукатурку на потолке. – Может, наймусь в служанки. В Колчестере или в Ипсвиче. Туда, где будет хоть немного приличная текстильная лавка. Туда, где будут продаваться настоящие синие ткани. А глубокий синий подойдет под мой цвет волос?

– Ты и недели не продержишься в качестве служанки, – уверяю я ее. – У тебя характер неподходящий. Хотя у тебя красивые рыжие волосы, и это, скорее, преимущество.