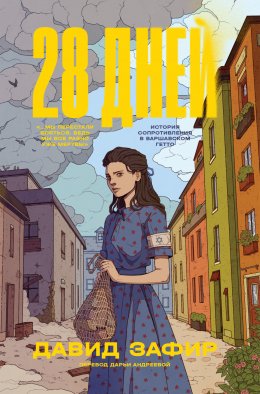

Читать онлайн 28 дней. История Сопротивления в Варшавском гетто

- Автор: Давид Зафир

- Жанр: Книги для подростков, Детская проза, Зарубежные детские книги, Историческая литература, Современная зарубежная литература

Моей матери, моему отцу и моей сестре

1

Они меня вычислили.

Гиены меня вычислили!

И теперь идут по следу.

Я почуяла их инстинктивно. Хотя не видела и не слышала. Как зверь чует опасность, хотя врага в чаще еще не разглядел. Этот рынок – самый обычный для поляков рынок, где они покупают овощи, хлеб, сало, одежду, да что там, даже розы, – для таких, как я, и есть чаща. Где я считаюсь за добычу. И умру, если выяснится, кто я такая – или, лучше сказать, что я такое.

Только не ускоряться, подумала я. И не замедляться. И не петлять. И уж точно – не оглядываться на преследователей. И никаких судорожных вздохов. Нельзя делать ничего такого, что укрепило бы их подозрения.

Невероятно тяжело как ни в чем не бывало брести по рынку, словно бы наслаждаясь солнцем и на удивление теплым весенним деньком. Мне хотелось броситься наутек, но тогда гиены убедились бы, что правы в своих подозрениях. Что я не обычная полька, которая купила все, что хотела, и с полными сумками возвращается домой к родителям, а контрабандистка.

Я остановилась у прилавка какой-то крестьянки и, разглядывая на свет яблоки, подумала: может, все-таки оглянуться? Вполне возможно, что я все себе навоображала и никто меня не преследует. Но каждая жилка моего тела умоляла о бегстве. А я давно уже усвоила, что инстинктам надо доверять. Иначе я бы и до своих шестнадцати не дотянула.

Твердо решив не бежать, я неспешно двинулась дальше. Старая крестьянка, до омерзения жирная – похоже, еды у нее не то что вдосталь, а с избытком, – проскрипела мне вслед:

– У меня лучшие яблоки во всей Варшаве!

Откуда ей знать, что для меня любое яблоко – чудо. Для большинства людей, загнанных жить за стены, даже подгнившее яблоко сошло бы за лакомство. А уж тем более яйца, которые я несу в сумке, сливы и главное – масло, которое я рассчитываю задорого перепродать на нашем черном рынке.

Чтобы у меня был хоть какой-то шанс вернуться домой, нужно для начала выяснить, сколько человек меня преследует. Уверенности у них нет, иначе меня бы давно остановили. Нужно все-таки исхитриться на них посмотреть. Как-нибудь. Незаметно. Не возбуждая еще бо́льших подозрений.

Мой взгляд упал на брусчатку под ногами. В паре метров отсюда виднелась решетка стока, и меня осенило. Я как ни в чем не бывало пошагала дальше. Каблуки синих туфель, замечательно сочетавшихся с синим платьем в красный цветочек, стучали по брусчатке. Отправляясь в рейд, я всегда надевала эти вещи – их подарила мне мать, еще когда у нас водились деньги. Вся прочая моя одежда поизносилась, многое уже латаное-перелатаное. В таких отрепьях я бы и пяти метров по рынку не прошла – на меня бы тут же обратили внимание. Так что это платье и эти туфли, которые я берегла как зеницу ока, – моя рабочая одежда, моя маскировка, моя броня.

Направившись прямиком к стоку, я нарочно всадила каблук в решетку. Слегка оступилась, ругнулась театрально:

– Черт возьми, ну надо! – поставила сумки и наклонилась, чтобы высвободить застрявший в решетке каблук. При этом я украдкой бросила взгляд по сторонам. И увидела гиен.

Инстинкт меня не обманул. К сожалению, он никогда не обманывает. Или к счастью – тут уж как посмотреть.

Их было трое. Впереди вышагивал низкорослый, коренастый, небритый тип в коричневой кожанке и серой кепке. Ему было лет сорок, и он, очевидно, был предводителем шайки. За ним шли здоровенный бородач такого вида, будто он мог руками крошить камни, и парнишка моего возраста. Он тоже был в кожаной куртке и кепке и выглядел как уменьшенная копия предводителя. Может, это его папаша? Тогда понятно, почему вместо того, чтобы сидеть в школе, парень с утра ошивается на рынке, охотясь на людей.

Безумие – у нас за стенами в школу никто больше не ходит, немцы запретили всякое обучение. Есть, правда, две подпольные школы, но они не для всех, и я давно уже их не посещаю. Мне семью кормить нужно.

В отличие от нас, этот мальчишка-поляк мог бы учиться, мог бы кем-то в этой жизни стать – но не хотел. Наверное, гораздо денежнее состоять при банде шмальцовников, как мы называем этих гиен, охотиться на евреев и за деньги выдавать их немцам. Шмальцовников в Варшаве развелось немерено, и их ничуть не волновало, что немцы расстреливают любого, кого поймают за периметром стен.

Сейчас, весной 1942 года, смертная казнь грозила всем, кто без разрешения оказывался в польской части города. И смерть еще не самое страшное: из уст в уста передавались ужасные рассказы о том, как немцы пытают пойманных, прежде чем поставить к стенке. Все равно – мужчину, женщину или ребенка. Да, они даже детей могли замучить до смерти. От одной мысли о пыточных застенках у меня перехватило горло. Но пока что меня никто не бил, не пытал и не пытался застрелить. Пока что я живу! И должна жить дальше. Ради Ханны, моей младшей сестры.

Нет на земле человека, которого я любила бы так же сильно, как это маленькое, хрупкое создание. Из-за плохого питания Ханна очень мелкая для своих двенадцати лет и давно превратилась бы в тень самой себя, если бы не глаза. Глаза у нее большие, живые, любопытные и уж точно достойны того, чтобы видеть что-то еще, кроме творящегося за стенами кошмара.

В этих глазах горела мощь невероятной фантазии. Хотя в подпольной школе «Шулькульт» Ханна по всем предметам: по математике, по биологии, по географии – перебивалась с тройки на двойку, зато в историях, которые она на переменах рассказывала другим детям, равных ей не было. Она сочиняла сказки про лесную воительницу Сару, которая освобождала своего возлюбленного принца Иосифа из когтей трехглавого дракона, про зайку Марека, который помогал союзникам выиграть войну, и про Ханса, мальчишку из гетто, который умел оживлять камни, но делал это без большой охоты, потому что камни были очень уж брюзгливы. Для каждого, кто слушал истории Ханны, мир становился ярче и прекраснее.

Кто позаботится о малышке, если меня схватят?

Не мать же! Она настолько сломлена, что носа не высовывает из той обшарпанной дыры, в которой мы обитаем. И уж точно не братец. Он слишком занят тем, чтобы думать о себе любимом.

Я отвела взгляд от шмальцовников, выдернула каблук из решетки и быстро коснулась рукой брусчатки. Когда меня охватывает страх, я часто, чтобы успокоиться, касаюсь какой-нибудь поверхности: металла, камня, ткани – все равно чего, главное – убедиться, что в мире есть что-то еще, кроме моего страха.

Светлый булыжник, на котором на мгновение задержалась моя ладонь, был нагрет солнцем. Я глубоко вздохнула, подобрала сумки и двинулась дальше.

Я знала, что шмальцовники идут за мной по пятам. Я слышала их ускоряющиеся шаги, хотя на рынке было множество других звуков: выкрики продавцов, нахваливающих свой товар, гомон торгующихся покупателей, птичий щебет и шум машин, которые ехали по улице за рынком.

Люди не торопясь шли мимо. Светловолосый молодой человек в сером костюме, какие носят многие польские студенты, весело насвистывал себе под нос песенку. Я все это слышала, но словно бы фоном. Зато оглушительно звучало собственное дыхание, которое поневоле учащалось, хотя шагу я не прибавляла, и сердце, которое колотилось стремительнее с каждой секундой. А громче всего отдавались в ушах шаги преследователей.

Они подходили ближе.

Все ближе и ближе.

Вот-вот нагонят и остановят. Скорее всего, сначала станут вымогать деньги: мол, если я заплачу, меня отпустят. А получив деньги, все равно меня выдадут и вознаграждение от нацистов тоже положат себе в карман.

Я знала, что рано или поздно нечто подобное произойдет – с тех самых пор, как начала заниматься контрабандой. А решилась я на это спустя пару недель после того, как папа покончил с собой, бросив нас на произвол судьбы. Денег, чтобы покупать еду на черном рынке, у нас не осталось, а выделяемый немцами рацион составлял триста шестьдесят калорий в день на человека. Кроме того, продукты питания, которые нам, евреям, выдавали, часто оказывались порченые. Все, что не годилось для солдат на Восточном фронте, шло нам. Гнилая свекла, тухлые яйца и мороженая картошка, из которой ничего нельзя было приготовить – однако, имея некоторую сноровку, все-таки удавалось сообразить вполне сносные драники. В последнюю зиму бывали дни, когда этими самыми картофельными драниками воняло все гетто.

Так что, если я хотела, чтобы родные не голодали, сидеть сложа руки было нельзя. Моя подруга Руфь торговала телом в отеле «Британия» и предложила меня тоже туда устроить, хотя фигурой я, как она с ухмылочкой заявила, скорее похожа на мальчишку. Но я вместо этого предпочла рисковать жизнью, пронося продукты в гетто.

На случай, если меня поймают шмальцовники, я сочинила целую историю: я, мол, Дана Смуда, польская школьница, живу в другом районе Варшавы, но за продуктами хожу на этот рынок, потому что только здесь продаются вкуснейшие пирожки из слоеного теста с восхитительной яблочной начинкой. Я намеренно поселила фальшивую школьницу подальше отсюда, иначе гиены поведут меня прямиком к моему якобы жилищу и выяснят, что я солгала. На всякий случай, чтобы история выглядела правдоподобнее, я каждый раз покупала на рынке и клала в сумку пирожок.

Отправляясь в очередную вылазку, я всегда вешала на шею цепочку с крестиком. Зазубрила христианские молитвы так, что от зубов отскакивали, чтобы в случае чего изобразить благочестивую католичку. Выучила «Розарий», «Санктус» и «Магнификат»: «Душа моя славит величие Господне, и дух мой радуется Богу» – словно в эти времена некалечная душа может славить Господа.

Окажись он сейчас передо мной, я б его яйцами закидала. Пусть даже в гетто они стоят кучу денег. На религию я не уповала. И на политику тоже. И уж совсем не уповала на взрослых. Упование у меня было одно – выжить любой ценой.

– Стоять! – крикнул один из моих преследователей, наверное, предводитель банды.

Я сделала вид, что это обращено не ко мне. Я обычная польская девчонка, с какой стати мне оборачиваться, когда какой-то чужой тип кричит: «Стоять»?

А про себя торопливо повторяла: я Дана Смуда, живу на улице Мёдовой, дом 23, люблю слоеные пирожки…

Гиены выскочили передо мной, перерезав путь.

– Что, решила на эту сторону прогуляться, паскуда еврейская? – осведомился предводитель.

– Что? – фыркнула я с наигранным раздражением. Сейчас жизненно важно не подать виду, что я боюсь.

– Две тысячи злотых, иначе мы сдадим тебя в гестапо, – отрезал предводитель, а его сын – наверняка это сын, они даже сутулятся одинаково – окинул меня с головы до пят таким взглядом, словно испытывал ко мне, еврейке, отвращение и в то же время рисовал в своем грязном воображении, как я выгляжу без платья.

– Второй раз предлагать не буду: две тысячи, и топай куда хочешь.

У меня на загривке выступил пот. Не обычный пот, который начинает течь под палящим полуденным солнцем. А другой – пот страха. У него особый едкий запах, и я, выращенная в любви и ласке, еще пару лет назад знать не знала, что он вообще бывает.

Пока пот течет только по шее и между лопатками, он меня не выдаст, но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы испарина выступила на лбу. Эти гиены примечают любой, даже самый крохотный признак слабости.

– Кумекаешь, прошмандовка еврейская?

Я не могла вымолвить ни слова.

В этот миг мне стало ясно, почему люди в таком положении отдают преступникам все деньги, даже понимая, что их потом все равно выдадут гестаповцам. Они цепляются за нелепую надежду, что шмальцовники сдержат слово. Будь у меня при себе такая сумма, я бы, может, тоже созналась, что я еврейка, и попыталась бы откупиться. Но у меня таких деньжищ сроду не водилось. Поэтому я выдавила улыбку и сказала:

– Вы ошиблись…

– Ты нас за баранов-то не держи, – прошипел предводитель. Он был уверен в своей правоте.

Инстинкт подсказывал мне, что вся моя складно сочиненная история этого типа не убедит. Его сынка и неотесанного здоровяка я, может, и провела бы, но не его. Он за последние годы наверняка много евреев выследил и точно слыхал более убедительные легенды, чем моя – про школьницу со слоеными пирожками. Гораздо более убедительные. И немало цепочек с крестиками перевидал.

Лгать смысла нет. Никакой пользы это мне не принесет. Как я могла быть так наивна, как могла так плохо подготовиться? Без меня мать в нашей комнатушке на улице Милой, 70 загнется в считаные недели, и Ханна тоже долго не протянет. Может, пойдет на улицу просить милостыню и сколько-то еще перекантуется. Максимум – до зимы; зимними ночами маленькие попрошайки замерзают насмерть.

Нет, я не могу допустить, чтобы Ханну постигла такая участь. Ни в коем случае!

Я напомнила себе, что крестик и заготовленное вранье не единственное спасительное средство в моем арсенале. Есть еще кое-что, на что можно сделать ставку: внешность у меня не очень-то еврейская.

Волосы, конечно, темные, как у большинства евреек, – но и польки многие темноволосые. Зато у меня вздернутый нос, а главное – вот это для евреек совсем нехарактерно – зеленые глаза.

Однажды мой друг Даниэль, находясь в не очень свойственном ему романтическом настроении, сказал, что они похожи на два горных озера, сверкающих на солнце. Я ни разу в жизни горных озер не видела, поэтому не знаю, действительно ли от них исходит зеленоватое сияние. И вероятно, никогда уже не узнаю…

Всякий раз, заглядывая мне в глаза, люди приходили в замешательство. Издали меня можно было принять как за польку, так и за еврейку. А цвет глаз, различимый лишь вблизи, и вовсе делал меня редкой птицей – что по ту, что по эту сторону стены.

Подавив страх, я посмотрела главарю шмальцовников прямо в глаза. Зеленая радужка явно его озадачила. А я, не успев толком подумать, выкинула совершенно нелепый фортель: взяла и засмеялась. Громко, от души. Те немногие люди, которые меня хорошо знали, могли бы сказать, что я почти никогда не смеюсь, а если и смеюсь, то уж точно не так. Но шмальцовники фальши заметить не могли, и это еще больше сбило их с толку.

А я язвительно бросила:

– Промашечка вышла!

Протиснулась мимо ошарашенных мужиков, которых, похоже, еще никто из тех, в ком они заподозрили «паскуду еврейскую», не поднимал на смех, и просто пошагала со своими сумками дальше. Невероятно, но, кажется, наглость действительно сработала. По моим губам пробежала усмешка…

Но тут низкорослый главарь сорвался с места, а за ним – его подручные; они снова преградили мне путь. У меня перехватило дыхание. Еще раз нагло засмеяться у меня уже не получится.

– Да еврейка ты, нутром чую! – рявкнул главарь, сдвигая кепку на затылок. – У меня на вас, паразитов, чуйка первоклассная.

– Ни у кого такой нет, – с гордостью подтвердил парнишка.

Человек гордился, что его отец вымогает у людей деньги и отправляет их на верную смерть.

Ужасная несправедливость: мой отец лечил людей – поляков, евреев, всех без разбору. Даже немецкому солдату, которого подстрелили на нашей улице, когда немцы только вошли в город, – и тому оказал помощь. Но сколько бы народу он ни спас, каким бы уважаемым врачом ни был – теперь, когда он позарез нужен, его с нами нет, и гордиться им я никак не могу.

– Отвяжитесь уже от меня! – сердито отчеканила я. – А то полицию позову!

На парнишку и бородатого великана моя пустая угроза явно произвела впечатление. Польская полиция шмальцовников не жаловала – это были конкуренты, мешавшие им зашибать деньгу на евреях, пойманных вне стен гетто. А если в придачу ко всему выяснится, что шмальцовники пристали к ни в чем не повинной польской девушке, неприятности им обеспечены. Это бравые молодцы понимали.

Однако их предводитель ничуть не смутился. Он пристально посмотрел мне в глаза, и даже их зеленый цвет уже не защищал меня от его подозрений – он явно пытался разглядеть в них неуверенность, хоть самый мимолетный проблеск.

Я выдержала его взгляд. Твердо и непоколебимо. И заявила:

– Я говорю совершенно серьезно.

– Да никого ты не позовешь, – преспокойно отозвался он.

– Еще как позову!

– Ну тогда пошли в полицию вместе, – предложил он и указал на полицейского в синей форме, который, стоя у прилавка толстой старухи, как раз откусил от яблока и скроил кислую мину: видно, яблоко оказалось далеко не такое вкусное, как заявлено.

Что же делать? Если я пойду к полицейскому, все пропало. Если не пойду – тоже. Теперь испарина выступила и на лбу. Главарь капли пота тут же заприметил и ухмыльнулся. Лгать уже без толку.

Я снова услышала посвист студента. Я скоро умру, самое позднее завтра меня поставят к стенке. Мать и младшая сестра без меня не выживут. А этот парень насвистывает веселую песенку!

Может, броситься наутек? Тоже без шансов. Даже если я, несмотря на каблуки, оторвусь от шмальцовников, они поднимут крик, и в толпе людей, пришедших на рынок по своим надобностям, найдется достаточно евреененавистников, которые помогут меня задержать. Многие поляки нас терпеть не могут. Считают, что жить под немцами, конечно, то еще удовольствие, но одно хорошо – никаких больше евреев.

Даже в том совершенно невероятном случае, если мне удастся вырваться с рынка, я не сумею незаметно пробраться назад к стене, чтобы попасть в гетто. Так что бежать бессмысленно. И все же это мой единственный шанс. Я уже приготовилась швырнуть сумки с драгоценными продуктами на землю и со всех ног броситься прочь, как вдруг перед моими глазами возникла роза.

Настоящая роза!

У самого моего лица.

Ее мощный аромат на мгновение перебил едкий запах пота. Когда я в последний раз нюхала розу? В гетто никаких роз нет. А когда я совершаю вылазку на польский рынок, мне как-то не до цветочков. Даже в голову не приходит что-то там нюхать. И теперь, когда меня вот-вот сдадут немцам, кто-то протягивает мне розу?

Не кто-то, а тот самый студент.

Он стоял передо мной, и его светло-голубые глаза так сияли, словно никого краше и лучше меня нет на всем белом свете.

При ближайшем рассмотрении этот радостно улыбающийся парень на студента не тянул – ему скорее лет семнадцать-восемнадцать, чем двадцать с копейками.

Не успели шмальцовники рты раскрыть, как он порывисто обнял меня и засмеялся:

– Роза для моей розы!

Ну и дурацкая же фраза! Но произнес он ее с такой любовной оголтелостью, что смешной она не показалась.

Тут до меня наконец дошло: парень пытается спасти мне жизнь. И для этого делает вид, что я его большая польская любовь. Может, он тоже еврей? Да нет, больше на поляка похож. Светлые волосы, веснушки, голубые глаза – он бы даже за немца сошел. Актер он, конечно, первоклассный! А кто уж он там по национальности, без разницы. Ради меня, совершенно чужого человека, он рискует головой.

– Ты роза моей жизни! – Он широко мне улыбнулся.

Гиены явно не знали, как расценить его поведение. Разве человек, который разыгрывает любовь, стал бы так патетично ее выражать?

Чтобы убедить их и спасти нас обоих, нужно было ему подыграть.

Но я была в слишком большом смятении. Даже руку за розой протянуть не могла. Словно меня парализовала ядовитая гусеница Ксала – героиня Ханниной сказки про глупую гусеницу, ненавидевшую бабочек.

Парень почувствовал мое состояние и привлек меня к себе. Хватка у него была крепкая: вроде худой, а руки неожиданно сильные. Я по-прежнему пребывала в оцепенении. Испуганная и изумленная, я лежала в объятиях парня, словно манекен. Чтобы это не так бросалось в глаза, парень перешел к еще более активным действиям: взял и поцеловал меня.

Он меня поцеловал!

Его слегка приоткрытые шершавые губы прижались к моим, и его язык проскользнул в мой рот, как будто так и надо, как будто он это уже тысячу раз делал. Я понимала: на поцелуй надо ответить. Это мой последний шанс. Если я этого не сделаю, всему конец. Нам обоим крышка.

Мысль о том, что гибель неотвратима, если я наконец не приду в чувство, помогла мне сбросить оцепенение. И я страстно ответила на его поцелуй.

Об удовольствии я в этот миг даже не думала.

Однако, когда парень от меня оторвался, постаралась изобразить блаженство.

– Спасибо за розу, Стефан, – я наспех придумала ему имя.

– Тебе спасибо, что ты есть, Ленка, – не остался в долгу он и явно испытал облегчение, поняв, что я наконец-то приняла его игру.

Только теперь я отважилась посмотреть на гиен. Наш спектакль произвел на них глубокое впечатление. Молодого шмальцовника, похоже, даже зависть проняла: наверняка он тоже не отказался бы от страстного поцелуя с юной полькой.

– Этим-то что от тебя нужно? – осведомился Стефан, сделав вид, будто только сейчас их заметил.

– Они приняли меня за еврейку!

Стефан посмотрел на моих преследователей как на сумасшедших – это же надо такое придумать! Но смеяться, как я при первой попытке от них избавиться, не стал. Его лицо исказил гнев:

– Вы что, хотели оскорбить мою девушку?

Вот он – гордый поляк, чьей подруге нанесли грубейшее оскорбление. Еврейка? Никто не смеет обзывать так девушку добропорядочного польского гражданина!

– Да нет… да мы чего… – прозаикался главарь. И сделал шаг назад. Его подручные – тоже.

– Очень даже хотели! – сердито возразила я. И если роль оскорбленной польки я только играла, то злость была самой настоящей.

Сжав руку в кулак, Стефан замахнулся на шмальцовников. Те еще попятились. Конечно, они запросто могли его отколошматить – трое на одного, подумаешь. Но им не хотелось связываться с поляком – только огребать лишние проблемы с полицией. Они даже малость пристыдились: дали маху, что и говорить! Конечно, извинений от них ждать не приходилось, но главарь, не проронив больше ни слова, развернулся и дал знак двум другим гиенам следовать за ним.

Стефан отобрал у меня две тяжеленные сумки, как настоящий джентльмен, не позволяющий подруге таскать тяжести, а свободной рукой обнял меня за плечи. И мы пошли слоняться по рынку, как два влюбленных голубка. Я по-прежнему держала в руке его розу.

Внезапно я испугалась: а вдруг он сейчас даст деру с моими продуктами? Может, он тоже контрабандист. Но разве стал бы обычный контрабандист рисковать жизнью ради соратника по цеху? И даже если он меня ограбит, это вполне себе цена за спасение моей жизни. За возможность дальше кормить родных. И растить сестру.

– Спасибо, – сказала я ему.

– Да я с удовольствием. – Он так засмеялся, что я ему почти поверила. И прибавил: – А целуешься ты здорово!

Он произнес это с нахальной самоуверенностью юнца, который перецеловал множество девушек и, может, даже женщин, а потому имеет право судить.

– На кону была моя жизнь, – шепотом ответила я, чтобы никто из прохожих не услышал. Не время и не место таять от комплиментов. – Наша жизнь. Ведь ты рисковал собой ради меня.

Мне до сих пор в это не верилось. В мире, где каждый думает только о себе, нашелся человек, который во имя моего спасения пошел ва-банк.

– Я не сомневался, что все получится, – ответил он так же тихо. И улыбнулся – не наигранно, не нахально, а совершенно искренне.

– Мне б твою уверенность! – Я вымученно улыбнулась.

– Были две детали, которые меня в этом убеждали, – заявил он.

– Это какие же?

– Во-первых, твои зеленые глаза…

Он засмеялся: глаза ему, похоже, понравились. А я, к своему удивлению, почувствовала, что мне это польстило.

– А другая? – поинтересовалась я.

– Человек, который в такие времена занимается контрабандой, должен очень, очень быстро соображать. Иначе он был бы давно мертв. То есть мертва.

Эта аттестация польстила мне еще больше. Прямо гордость взяла. Но виду я не подала, а сказала:

– Либо соображать быстро – либо вообще ничего не соображать.

Он засмеялся. Смех у него был вальяжный, вольный. Не задавленный, как у большинства евреев. Наверное, он все-таки поляк. Может, его даже действительно зовут Стефан.

– Ты тоже контрабандой занимаешься? – спросила я.

Он остановился, резко посерьезнев, и помешкал, видимо решая, можно ли раскрываться передо мной и если да, то в какой мере. Наконец последовал ответ:

– Только другого рода.

Это еще что значит? Может, он работает на королей черного рынка, процветающего в гетто? Неужели он один из тех поляков, кто, преступая закон, помогает еврейским мафиози?

Стефан убрал руку с моих плеч.

– Чем меньше ты обо мне знаешь, тем лучше для тебя, – сказал он, и мне вдруг показалось, что ему гораздо больше семнадцати.

– Ну я-то крепкий орешек, – отозвалась я.

– Я тоже раньше так о себе думал, – ответил он, и нахальный блеск потух в его глазах. Конечно, мне сразу стало любопытно, что стоит за этой фразой, но не в душу же к нему лезть.

Он отдал мне сумки. У меня камень с души свалился: как бы я вернулась в гетто без продуктов? К тому же было бы ужасно обидно, если бы мой спаситель меня обокрал.

– Ну, пора прощаться, – сказал Стефан.

Мне прощаться не хотелось. Хотелось разузнать о нем побольше. Но я кивнула:

– Да, пора.

Он быстро бросил на меня грустный взгляд, словно жалел, что наши дороги расходятся. А когда понял, что я этот взгляд поймала, тут же снова навесил на лицо улыбку:

– Доберешься до дома – помойся.

– Чего? – изумилась я.

– О, этот потный запах страха! – Он широко ухмыльнулся.

Я не знала: то ли засмеяться, то ли влепить ему пощечину. Решила сделать и то и другое.

– Ай! – Он расхохотался.

– Следи за языком, – сказала я, – а то еще не раз придется айкать.

Он развеселился еще больше:

– Я всегда говорю: с хорошенькими девушками надо держать ухо востро!

Проклятье – я снова почувствовала себя польщенной.

А Стефан нахально чмокнул меня в щеку и исчез в толпе. А заодно, вероятно, и из моей жизни: не выяснить мне его настоящего имени, и ему не узнать, что меня на самом деле зовут Мира…

Когда переживаешь большое потрясение, все ощущения иногда настигают с отсрочкой, когда ты уже в безопасности. Острый шип розы легонько кольнул подушечку пальца, и я вдруг снова очень отчетливо почувствовала его поцелуй. Страсть, которую Стефан в него вложил. И страсть, с которой я на него откликнулась.

Меня охватило смятение. Этот поцелуй был совсем, совсем не такой, как мой первый, с Даниэлем.

Даниэль…

Внезапно нахлынуло чувство вины. Почему я вообще думаю о поцелуе какого-то незнакомца?

Даниэль – моя единственная опора и поддержка. Порядочнее него никого на свете нет. Он всегда готов прийти на помощь. В отличие от остальных.

Стефана я, скорее всего, никогда больше не увижу. А если и увижу…

Мы с Даниэлем… Мы вместе уедем в Америку. Когда-нибудь потом. Вместе с Ханной пойдем гулять по Нью-Йорку, заглянем на Бродвей. Увидим этот прекрасный город в цвете. Ведь я знаю его только черно-белым – по американским фильмам, которые крутили в наших кинотеатрах, пока не пришли немцы.

Мы с Даниэлем поклялись, что этот самый Нью-Йорк у нас непременно будет.

Взяв себя в руки, я подавила бурю чувств, вызванную поцелуем на рынке. Всему виной волнение, смертельная опасность, которая мне грозила. Стефана надо выбросить из головы. Мне сегодня еще много чего предстоит. Самое трудное впереди. Ведь теперь нужно пробраться назад в гетто. И при этом не попасться немцам.

2

Стена, которую насильно согнанные на работу евреи возвели по приказу нацистов (да, нам оказали милость – позволили собственными руками построить себе тюрьму), была трехметровой высоты. Сверху – битое стекло, над ним – почти полметра колючей проволоки. Охраняли стену три разных подразделения: немецкие отряды, польская полиция, а на нашем «берегу» – местные полицейские из числа евреев. Эти сволочи делали все, что требовали от них немцы, лишь бы жить чуть лучше, чем остальные. Доверять никому из них было нельзя – даже моему славному старшему братцу.

Входов в гетто было не так много, и профессиональные контрабандисты подкупали охрану – стричь денежки любят все блюстители порядка вне зависимости от того, к какой народности принадлежат. Получив взятку, охранники пропускали телегу с товаром через границу. Частенько в двойном дне была спрятана еда, а иногда животные, тянувшие повозку, сами были товаром. В гетто въезжала телега, еще запряженная лошадьми, а спустя немного времени наружу ее вытаскивали уже люди.

Мне входить и выходить из гетто было гораздо сложнее. Денег, чтобы подкупить такое количество охраны, у меня не было, а сама я хоть и субтильного телосложения, но все же слишком крупная, чтобы пролезть в подкоп под стеной, как делали многие маленькие дети, помогавшие своим семьям. Эти оборванцы, которые в жару, в холод, в дождь протискивались сквозь щели в каменной кладке, ползли по канализационным трубам или карабкались на стену, рискуя сломать шею и кромсая руки о битое стекло, стали скорбными героями нашего гетто. Большинству из них не было и десяти, некоторым – и вовсе лет шесть. Но взглянешь им в глаза, и кажется, что они уже тысячу лет странствуют по земле. Каждый раз, встречаясь с одним из этих юных, но уже состарившихся созданий, я радовалась, что могу обеспечить Ханне другую жизнь.

Маленькие контрабандисты были обречены на гибель. Рано или поздно они попадались кому-нибудь вроде Франкенштейна. Франкенштейном прозвали одного из немецких охранников, отличавшегося особой жестокостью. С холодной улыбкой он отстреливал карабкающихся на стену маленьких контрабандистов, словно по воробьям палил.

Чтобы попасть в польскую часть города и не закончить свои дни, как эти воробышки, я облюбовала место, которое и призвано было служить вратами из одного мира в другой, – кладбище.

В смерти все равны, что бы там ни утверждали религии, и два кладбища – католическое и еврейское – находились рядом, их разделяла только стена. Как пробраться через стену, мне рассказала Руфь. Один из ее полюбовников, известный в гетто мафиози Шмуль Ашер, бахвалился перед ней своими контрабандистскими ухищрениями.

Покинув рынок, я миновала пару улиц и вошла на католическое кладбище. Люди здесь попадались редко, и сегодня тоже не было ни души. В нынешние времена и у поляков нет времени на мертвых. А может, его в любые времена нет.

Я быстрым шагом устремилась к стене. Мой взгляд скользил по надгробиям, и, надо сказать, некоторые из них поражали великолепием. Иной раз плита была больше комнаты, где жила наша семья. И паразитов в этих хоромах наверняка поменьше…

Предаваясь подобным размышлениям, я заметила вдали патрульного в синей полицейской форме. Только бы не полез с расспросами и не потребовал документы. Фальшивый аусвайс, как у профессиональных контрабандистов, мне не по карману, поэтому песенка моя будет спета.

Не ускоряясь, я сделала еще несколько шагов и остановилась перед первой попавшейся могилой. Поставила сумки, положила свою розу рядом с траурным венком и стала тихонько молиться. Добропорядочная католичка, которая, сходив на рынок, не поленилась почтить память усопшего. Человека, над чьей могилой я стояла, звали Вальдемар Башановский, он родился двенадцатого марта 1916 года и умер третьего сентября 1939-го. Наверное, был солдатом польской армии и в первые же дни войны погиб от рук немцев. Ну а я, стало быть, младшая сестра Вальдемара, царствие ему небесное.

Полицейский прошел мимо, лезть не стал. С уважением отнесся к тому, что я воздаю дань памяти покойному. Когда он исчез из поля зрения, я перевела дух. Увы, розу придется оставить на могиле этого неведомого человека. А ведь Стефан с ее помощью спас мне жизнь… Я подняла розу, колеблясь: может, все-таки взять ее с собой в гетто? Но это безумие. Если я снова наткнусь на полицейского, роза меня выдаст. Как я объясню, что не оставила ее на могиле? Не могу же я сказать: «Ай, да все равно мертвый ее не видит».

Я рассердилась на саму себя – еще не хватало опять отвлекаться на мысли о пареньке с рынка! Положив розу на место, я пробормотала тихонько:

– Спасибо, Вальдемар, – и направилась к стене, за которой находилось еврейское кладбище. Бросила взгляд по сторонам, но ни солдат, ни полицейских нигде не было видно. Тогда я поспешила к участку стены, где каменная кладка была расшатана. Камни вынимались, и образовывалась большая дыра, через которую шайка контрабандистов тоннами ввозила в гетто самые разные товары, включая даже коров и лошадей. Я вынула один маленький камешек и осторожно заглянула в прореху. Насколько я видела, на другой стороне никого не было. Тогда я принялась быстро разбирать кладку. Это самый опасный момент: пока я достаю камни, меня могут обнаружить с любой из сторон, и тут уж никакие отговорки не прокатят – поминай как звали.

От волнения сердце колотилось у меня в горле, на лбу опять выступил пот. В любой момент меня могли застукать и застрелить. Ну, по крайней мере, если погибну, то сразу рядом с могилой…

Расширив дыру, я пропихнулась через нее и сразу принялась засовывать камни обратно. С одной стороны, чтобы патруль не заметил лаз и не замуровал его навсегда. С другой – чтобы контрабандисты не заподозрили, что кто-то посторонний использует их лазейку, и не подстерегли меня, когда я в следующий раз соберусь на польскую сторону. Может, они и не убьют меня на месте, но Руфь сразу предупредила: люди они свирепые.

Руки у меня тряслись все сильнее, я нервничала больше, чем обычно, наверное, из-за стычки со шмальцовниками. Один камень я выронила, и он стукнул меня по ноге. Я стиснула зубы, чтобы не издать предательского крика. Больше всего мне хотелось поскорее удрать, но лаз в стене надо было заделать.

Чтобы успокоиться, я потрогала мох на камнях. Мох был сырой, мягкий. И я снова почувствовала, что на свете есть что-то еще, кроме моего страха. Уже несколько спокойнее я подняла упавший камень с земли – рука больше не дрожала так сильно – и затолкала его в прореху. Еще пять камней. Издалека донеслись громкие песнопения – где-то на кладбище похороны. Люди в гетто мрут как мухи. Еще четыре камня. В похоронной процессии кто-то чихнул. Еще три камня. С другой стороны послышались тяжелые шаги. Патруль? Оборачиваться я не стала. Обернешься – потеряешь бесценное время. Еще два камня: шаги приближаются? Один камень: нет, снова удаляются. Лаз замурован. Готово.

Я обернулась и только теперь увидела: вдалеке шагали двое эсэсовцев. Они направлялись к кучке скорбящих в двухстах метрах от меня, вероятно, чтобы поиздеваться над ними. Немцы – любители подобных забав.

Пригнувшись, я с сумками рванула прочь от стены. Три могилы налево, две направо. На миг притормозив, я сдернула с шеи цепочку с крестиком и бросила ее в сумку с покупками. Пошарив в ближайших кустах, нащупала лоскуток ткани. Там, в зарослях, я оставляла повязку со звездой Давида. Я быстро натянула ее на руку.

И вот я уже не полька Дана.

И вот я снова еврейка Мира.

Любой немец волен делать со мной что хочет. И любой поляк. И даже любой полицейский-еврей.

Каждый раз, натягивая повязку, я вспоминала тот день, когда надела ее в первый раз. Мне тогда было тринадцать, гетто еще не существовало, но евреи уже подвергались гонениям. В ноябре 1939 года нацисты приказали всем евреям носить звезду. Разумеется, повязок нам никто не раздавал – мы должны были шить их сами или покупать у торговцев.

В день, когда вышло это постановление, мы с отцом и братом под ледяным ноябрьским дождем отправились на рынок. У нас еще были теплые пальто, так что холод был нам не страшен.

Пока не появился эсэсовец.

Он шел по тротуару нам навстречу, и мы, дети, засомневались, как правильно поступить – обойти его по дуге или поприветствовать. Только вчера вечером один приятель расписывал отцу, как его избили за то, что он верноподданнически поприветствовал немецкого солдата. И папа велел нам:

– Глаз не поднимать.

Потупив взгляды, мы двинулись было мимо немца. Но солдат остановил нас и рявкнул:

– Это что значит, морда жидовская? А поприветствовать немецкого солдата?

Не успел отец ответить, как солдат ударил его. Ударил моего отца! Почтенного человека, уважаемого врача, отца, на которого мы всегда смотрели снизу вверх, который в своей строгости к нам казался таким сильным, таким могущественным… и его – ударили!

– Прошу прощения, – пробормотал он, с трудом поднимаясь на ноги. С губы на седую бороду капала кровь.

Мой сильный отец просит прощения? За то, что его же и ударили?

– Вы чего забыли на тротуаре? – гаркнул немец. – Ваше место на проезжей части!

– Разумеется, – ответил папа и потянул нас на дорогу.

– Босиком! – приказал солдат.

Мы в недоумении воззрились на него. А он снял с плеча винтовку, чтобы придать своему приказу убедительной силы. Я бросила взгляд по сторонам: кругом глубокие лужи.

– Дети, снимайте обувь, – велел отец, – и носки.

Он сам подал пример, встав голыми ногами в холодную лужу. Я была в таком смятении, что ничего не соображала, но мой брат Симон, которому тогда было столько же, сколько мне сейчас, пришел в ярость. Он побагровел, видя отцовское унижение. Шагнул к солдату, хотя он – как и все в нашей семье – довольно субтильного телосложения, и выкрикнул:

– Оставьте его в покое!

– Пасть закрой!

– Мой отец спас жизнь немецкому солдату!

Вместо ответа немец ударил Симона прикладом по лицу. Брат рухнул на землю, мы с папой бросились к нему. Нос у него был сломан, зуб выбит.

– Разуться!

Симон плакал от боли и ничего не мог с собой поделать. Нас, детей, никто никогда раньше не бил. Тем более так свирепо.

Отец сам снял с него обувь, чтобы солдат не ударил его еще раз. Я так перепугалась, что тоже поскорей стянула ботинки и носки. Симон по-прежнему плакал, мы с отцом помогли ему подняться на ноги. Папа взял нас за руки и крепко стиснул, словно мог таким образом дать нам опору. И мы побрели босиком по ледяным лужам.

А солдат крикнул:

– Надеюсь, вы усвоили урок!

Еще как усвоили. Отец понял, что немцы не устанавливают никаких правил, которых можно придерживаться. Приветствуй их, не приветствуй – все одно: любые правила придумываются только издевки ради. Симон решил для себя раз и навсегда, что связываться с немцами себе дороже. Удар, выбитый зуб, сломанный нос – и его воля к сопротивлению была сломлена раз и навсегда. И я тоже кое-что уразумела. Я шлепала босиком по ледяным лужам, пальцы на ногах от холода сначала разболелись, а потом онемели, и, когда отец посмотрел на меня, я увидела стыд на его лице – и поняла: взрослые больше не в состоянии меня защитить.

Папа тоже все понимал. Я читала это в его печальных глазах. И страдал еще больше моего. Мне хотелось его обнять, как он обнимал меня в детстве, когда мне снился кошмар. Но происходящее не было дурным сном, от которого можно пробудиться. Немецкий солдат приказал нам ходить по лужам туда-сюда. Эдакий уличный спектакль. Шедшие мимо поляки смущенно отводили глаза. Во всяком случае, большинство из них. Но некоторые принялись потешаться. Один горланил во всю глотку:

– Ну наконец-то, грязь в грязи!

Они радовались нашему унижению. Я сжала папину руку и шепнула ему:

– Я люблю тебя, что бы ни случилось.

Тогда я еще не знала, что ждет нас впереди.

Со стороны похоронной процессии донесся хохот немецких солдат. Похоже, они действительно решили покуражиться над скорбящими. Может, заставили их весело плясать. Я слышала о таких отвратительных шуточках.

Что бы там ни творилось, мне нельзя было терять ни секунды. Я подхватила сумки и, пригнувшись, перебежками от надгробия к надгробию устремилась к выходу.

Солдат крикнул:

– Давайте-давайте, смейтесь!

Раздался вымученный смех людей у могилы. Я ничем не могла им помочь. Это гетто. Моя отчизна.

3

Не обращать внимания. Не. Обращать. Внимания.

Я спешила по улицам гетто и, как всегда, старалась не замечать ничего вокруг, чтобы жизнь оставалась хоть сколько-то сносной. Тесноту. Шум. Вонь.

Людей вокруг множество, толкотня неимоверная. При том что я, как и все прочие обитатели гетто, старалась по возможности никого не касаться. Все мы ужасно боялись заразиться тифом.

Шум стоял невообразимый, и не из-за машин – никаких машин в гетто не было, – а из-за огромного количества людей, которые тут жили, гомонили, бранились. То и дело раздавались крики: у кого-то что-то украли, кого-то обманул торговец, а кто-то попросту сошел с ума.

Но хуже всего была вонь. Во многих подъездах валялись трупы. Зрелище, к которому я никак не могла привыкнуть. Зачастую родные не имели ни денег, ни сил, чтобы похоронить тех, кого любили. Вместо погребения они попросту вытаскивали умерших ночью на улицу, чтобы наутро их увезли как мусор. Ночью с трупов снимали одежду. Мародерство, которое я вполне могла понять: живым куда нужнее куртки, штаны и ботинки.

Я старалась не замечать и множество малолетних попрошаек, которые попадались на каждом шагу. Одни апатично сидели на корточках на тротуаре, другие, у которых еще оставались силы, цеплялись за мое платье. За ломоть хлеба из моей сумки они друг другу глаза бы выцарапали.

Ни за что я не допущу, чтобы Ханна оказалась среди них!

Но главное, от чего приходилось усилием воли отстраняться, – это вопиющее неравенство. Рядом со всеми этими несчастными, отчаявшимися оборванцами существовали богатеи, которых велорикши развозили по гастрономам. Мимо как раз проехала женщина, которая покрикивала на изможденного водителя, чтобы тот ехал поживее, – на ней была меховая накидка. В такую-то теплынь!

Впрочем, несмотря на вонь, в гетто мне все равно дышалось вольнее. Пусть теснота, зато можно передвигаться, не испытывая постоянного страха. На этих переполненных, вонючих, шумных улицах меня не станут преследовать гиены. Здесь я среди себе подобных – среди великого множества людей, которые пытаются сохранить достоинство в аду. Опрятно одеваются, моются и шагают по улице, не опуская взгляд. Стараются справиться с бытовыми неурядицами, не навредив другим. Не сделавшись зверьми.

Нет, гетто сломало далеко не всех. Оставались в нем люди по-настоящему достойные. Я к их числу, конечно, не принадлежала. Достойные – это учителя, добровольцы, работавшие на суповых кухнях, и люди вроде Даниэля. В первую очередь люди вроде Даниэля.

Через толпу я пробралась к лавчонке Юрека, бородатого старика, который почти всегда пребывал в хорошем настроении и – редкое дело – не жаловался на жизнь. Не только потому, что делал прибыльный бизнес на товарах, которые скупал у меня и других контрабандистов, но и потому, что успел пожить как следует. «Я топчу эту землю шестьдесят семь добрых лет, – сказал он мне однажды. – Большинству людей дается гораздо меньше. Хоть евреям, хоть немцам, хоть конголезцам. Да, последние годы живется не ахти, но чаши весов это уже не перевешивает».

Когда я с сумками вошла в его лавку (сломанный звонок скорее задребезжал, чем зазвенел), он радостно вскричал:

– Мира! Вот кого я больше всех люблю!

Мне было приятно это слышать, хотя я понимала, что он готов признаться в любви каждому, кто поставляет ему добротный товар. Мой взгляд упал на витрину, и я отметила про себя нынешние цены на продукты: одно яйцо – три злотых, литр молока – двенадцать злотых, килограмм масла – 115 злотых, килограмм кофе – 660 злотых… эх, вот бы раздобыть для Юрека кофе! Навар был бы сказочный! Но у меня денег не хватит купить кофе на польской стороне.

Само собой, простым смертным товары в лавке Юрека недоступны. Рабочий, вкалывающий на одной из немецких фабрик в гетто, зарабатывает порядка двухсот пятидесяти злотых в месяц. На эти деньги можно купить килограмм масла и литр молока.

Заглянув в мои сумки, Юрек довольно хохотнул:

– Ну вот, говорю же – никого так не люблю, как тебя!

И так он это произнес, что меня даже взяло сомнение: а вдруг это не просто ласковая присказка? Может, он правда меня так ценит?

Мы обговорили, что я хочу оставить для своих родных: яйца, морковь, немного варенья и фунт масла, – и Юрек, поедая слоеный пирожок, стал подсчитывать, сколько денег мне причитается. Обычно он отдавал мне половину суммы, за которую потом продавал товары сам. Справедливо ли это? Во всяком случае, я не нашла никого, кто предложил бы больше. А самостоятельно сбывать товары не так-то просто. Чем дольше они будут у меня храниться, тем выше вероятность, что их попросту украдут.

Юрек достал деньги из кассы, покрытой толстым слоем пыли – он был тот еще блюститель чистоты, – и сунул купюры мне в руку. Я пересчитала – надо же проверить, не надул ли он меня, – и с удивлением обнаружила, что денег больше, чем обычно. На целых двести злотых! С такой суммой в кармане я и впрямь в следующую вылазку смогу купить кофе. Может, Юрек обсчитался? Да нет, уж он-то тип прожженный. Спросить, что ли? Нет, решила я. У меня каждый злотый на счету. Даже если он обсчитался, сам виноват. Как-нибудь он этот ущерб переживет.

– Никакой ошибки, – рассмеялся он. – Все верно!

Вот черт! Неужели у меня на лице написано все, о чем я думаю? Во всяком случае, люди матерые вроде Юрека или главаря шмальцовников видят меня насквозь. Надо над собой работать!

– Ты что же, просто так решил отсыпать мне деньжат? – озадаченно осведомилась я.

– Да, уж очень ты мне нравишься, Мира. – Старик погладил меня по щеке. Никакой двусмысленности в этом жесте не было, он был дружеский, почти отеческий. Взамен лавочник ничего не ждал. До меня даже доходили слухи, что к женщинам Юрек большого интереса не питает, он скорее по мужчинам. – Все равно скоро деньги потеряют всякий смысл.

Это еще почему?

– В смысле из-за инфляции? – недоуменно уточнила я.

Цены в гетто росли каждый месяц. Если в начале года яйцо можно было купить за один злотый, то теперь цена подскочила втрое.

– Нет, инфляция тут ни при чем, – засмеялся Юрек и выдал фразу, которая заставила меня содрогнуться: – Хочу, чтоб ты пожила напоследок в свое удовольствие.

Прозвучало так, словно я скоро умру. Как это понимать? Конечно, каждый раз, выбираясь на ту сторону, я рискую жизнью, а сегодня вообще еле ноги унесла – но так просто я умирать не собираюсь. Стану еще осторожнее, буду готовиться еще тщательнее – им меня не сцапать.

– Да ничем мне контрабанда не грозит, – возразила я Юреку.

– А речь и не о контрабанде, – вздохнул он. – Скоро всем нам худо придется.

– Почему? Ты что-то слышал? – встревожилась я.

– Да рассказывают тут всякое… недоброе, ох, недоброе…

Он явно не хотел об этом распространяться.

– Какое всякое? – прицепилась я. – Кто рассказывает?

– Да эсэсовец один, с которым я дела веду.

Мне по душе Юрек, но противно, что он проворачивает сделки с эсэсовцами. Впрочем, это сейчас не самое главное.

– И что именно он сказал?

– Ну он уклончиво выражался, но намекнул, что завтра нашей мирной жизни конец. – И Юрек, обычно такой жизнерадостный, горько рассмеялся. – Если эту жизнь можно назвать мирной…

– Но что он имел в виду?

– Не знаю… но жду худшего.

Меня встревожило, что извечный оптимист Юрек воспринял эти кривотолки всерьез. В гетто то и дело возникали слухи, будто немцы всех нас собираются уничтожить. Дескать, им мало, что мы и так постепенно вымираем от голода. Но это были именно что слухи. И Юрек обычно не придавал им никакого значения.

– Да не будет ничего такого, – возразила я. – Мы нужны немцам как рабочая сила.

Множество евреев за сущие гроши вкалывали на фабриках, как рабы, производя для немцев всевозможные товары: мебель, запчасти для самолетов, даже форму для вермахта. Отказываться от такой выгоды – безумие.

– Да, рабочие руки им нужны, – признал Юрек. – Но не четыреста с гаком тысяч.

– Но они же и из других стран евреев сюда свозят, – не уступала я. – Зачем-то же это делается – убить их можно было и на родине…

За последние недели в гетто прибыло множество евреев из Чехии и из самой Германии. Немецкие евреи польских сторонились. Считали себя выше нас. Многие из них своим могучим телосложением, светлыми волосами и голубыми глазами походили на немцев, некоторые даже были христианами, но им не повезло иметь какого-нибудь дедушку-еврея, которого они, быть может, никогда и в глаза не видели. Евреям-протестантам немцы даже разрешили привезти с собой пастора, который справлял богослужения в гетто. Каково им было, этим христианам? Ходили себе каждое воскресенье в церковь, а потом их враз выкинули из родных домов, заставили носить повязки со звездой и сослали в нашу дыру – только из-за пресловутого еврейского дедушки или бабушки. Ничего не скажешь: у их Иисуса, в которого они по-прежнему верили, своеобразное чувство юмора.

– Да, было бы логично, – согласился Юрек, – расправляться с людьми сразу, на месте.

– Но? – не отставала я.

– У нацистов логика своя.

Поневоле мне вспомнилось, как солдат ударил отца за то, что отец его не поприветствовал, а если бы поприветствовал – то все равно бы ударил. Да, логика у нацистов действительно своя, извращенная.

И все-таки мне не хватало воображения, чтобы представить себе масштабы грядущей катастрофы. Так что я заверила Юрека – а главное, себя саму:

– До этого не дойдет.

Юрек натужно улыбнулся:

– Тогда что, лишние деньги вернешь?

– Я на них кофе у поляков куплю, – ответила я и направилась к двери.

Тут старик снова от души расхохотался:

– Нет, Мира, ну как же я тебя люблю!

Выйдя из лавки Юрека, я снова нырнула в толпу. Пусть вонючая, тесная и шумная, но жизнь в гетто бурлила, и я не могла вообразить, как это оно может умереть. Отдельные люди – понятно. Может, даже многие. Но вместо каждого умершего немцы пригоняли в гетто трех новых. Пока есть евреи, будет и гетто.

Я решила: пусть слухи остаются слухами, я должна сосредоточиться на жизни, а не на смерти. Сейчас приготовлю своим потрясающий омлет из свежих яиц!

4

Не пройдя и пяти метров, я увидела низкорослого человечка в грязных обносках, скачущего на дороге. Рубинштейн.

В гетто жили сотни тысяч людей, но только троих из них знали все. Одного – презирали, другого – глубоко уважали, а над третьим потешались. Объектом всеобщих насмешек был Рубинштейн. Он прыгал по улицам, подобно ребенку. Или сумасшедшему, каковым он, вероятно, и был. Или клоуну, которым он являлся наверняка. Маленький оборванец подскочил и встал прямо передо мной. Отвесил размашистый поклон, словно он – придворный, а я – принцесса. И поприветствовал меня своим обычным выкриком:

– Все равны!

Здравый смысл, конечно, подсказывал мне, что в гетто равны далеко не все. Но каждый раз, услыхав, как Рубинштейн бормочет или горланит этот лозунг, я задавалась вопросом: а может, он прав? Особенно теперь, на фоне слов Юрека: разве не все мы равны перед лицом того ада, в котором живем, и якобы грозящей нам гибели? И богатые, и бедные. И молодые, и старые. И сохранившие рассудок, и выжившие из ума.

Да и немцы тоже – разве они нам не ровня, какой бы властью над нами ни обладали? В конце концов, война еще очень далека от завершения, мир им покорился далеко не весь, и каждый из них точно так же в любой момент может погибнуть.

Надо сказать, что Рубинштейн единственный из всего гетто ничуть не боялся немцев. Сталкиваясь с эсэсовцами, он скакал вокруг них так же, как вокруг нас. При этом указывал на них, на себя и смеялся: «Все равны!» И так до тех пор, пока эсэсовцы не начнут тоже смеяться и повторять: «Все равны». То ли их это забавляло, то ли где-то в глубине души они чувствовали то, чего никогда не признали бы вслух: что они в этом мире так же уязвимы, как мы.

Может, не такой уж он и сумасшедший, этот Рубинштейн. Может, он, наоборот, мудрец и потому не испытывает перед немцами страха. Вполне возможно, наш страх для него так же смешон, как для нас – его безумие.

Рубинштейн огляделся, словно клоун на арене, присматривающий жертву для своих проделок. И внезапно расхохотался. Я проследила за его взглядом: на другом конце улицы появился эсэсовский патруль. Рубинштейн, наверное, единственный из евреев мог смеяться при виде эсэсовцев. Проскакав еще пару метров, он остановился перед лавкой Юрека и крикнул так громко, что старик должен был услышать даже через стекло:

– Гитлер – говнюк!

В окно видно было, как вздрогнул Юрек, стоявший за своей пыльной кассой.

– Гитлер, – орал Рубинштейн, – трахает свою овчарку!

Юрек запаниковал. Прохожие отхлынули от Рубинштейна. Мне тоже стало не по себе. Если эсэсовцы услышат эту околесицу…

Я бросила на них взгляд, но сумасшедшего – а он все-таки точно сумасшедший, иначе почему творит такую дичь? – патруль пока не заметил. Мне стало любопытно, я остановилась, напрочь забыв одно из главных правил выживания: любопытство никогда – никогда-никогда! – до добра не доводит.

– Как бы с такой псиной не остаться без дрына! – не унимался Рубинштейн.

Юрек торопливо похватал продукты с витрины: ветчину, хлеб, масло. Выбежал на улицу, сунул все это добро Рубинштейну в руки и рявкнул:

– Тихо ты!

Юрек до полусмерти испугался, что нацисты пристрелят не только Рубинштейна, но и хозяина лавки, перед которой выкрикивается такая чудовищная крамола. Несмотря на опасения, что всех нас скоро перебьют, сложить голову прямо сегодня старику явно не хотелось.

Рубинштейн ухмыльнулся:

– Я еще варенье люблю.

– Ах ты… – Глаза у Юрека яростно сверкнули.

Тут наконец и до меня дошло: выходка Рубинштейна – это такое изощренное вымогательство.

– А не то крикну, – Рубинштейн ухмылялся все плотояднее, – что ты тоже хочешь переспать с Гитлером!

Старик-торговец от такого бесстыдства потерял дар речи.

А Рубинштейн повернулся к солдатам, приставил ладони ко рту на манер рупора и прокричал:

– Юрек хочет пере…

Эсэсовцы раздраженно покосились в нашу сторону. Тут уж и я струхнула. Дура набитая, давно пора отсюда убираться!

Юрек молниеносно зажал Рубинштейну рот рукой и прошипел:

– Получишь ты свое треклятое варенье!

Вымогатель удовлетворенно кивнул. Юрек убрал руку, и Рубинштейн приложил палец к губам в знак того, что будет молчать.

Эсэсовцы больше не обращали на нас внимания. Пыхтя, Юрек метнулся в свою лавку и вернулся с большой банкой.

О-хо-хо, никогда я так не радовалась при виде варенья!

– Клубничное! – возликовал Рубинштейн и тут же залез пальцами в банку. Зачерпнул горсть варенья и с наслаждением запихнул себе в рот.

Прямо скажем, не самое аппетитное зрелище на свете.

Улыбнувшись, Рубинштейн предложил мне тоже угоститься из банки. Я бросила взгляд на Юрека: с одной стороны, мне не хотелось его обижать, с другой – как давно я не ела клубничного варенья! На черном рынке оно почти по цене масла идет. Старик вздохнул:

– Ой, Мира, да не менжуйся! Главное, что этот псих заткнулся.

Как только Юрек скрылся у себя лавке, я запустила руку в банку и закинула в рот здоровенную порцию варенья. И мне было совершенно все равно, что Рубинштейн уже успел покопаться в нем своими грязными пальцами. Какая вкуснотища!

Смакуя восхитительную ягодную сладость, я подумала: никакой Рубинштейн не сумасшедший, а самый хитроумный из нас из всех.

– Может, мне к тебе в ученицы пойти? – в шутку спросила я.

– Давай, – усмехнулся коротышка. – Научу делать так, чтобы богатенькие евреи угощали тебя обедом из пяти блюд.

– Полезный навык! – рассмеялась я.

Впору учиться у сумасшедших… А ведь я хотела изучать медицину.

Рубинштейн сунул язык в банку с вареньем и принялся ее вылизывать. Тут уж у меня пропала всякая охота лакомиться.

– А ты правда веришь, – спросила я, – что мы все равны?

Он оторвался от банки. Красное варенье капало с подбородка.

– Конечно. И все свободны.

Он что, издевается?

– Весьма своеобразный взгляд на вещи, – сказала я.

Рубинштейн вдруг резко посерьезнел:

– Да нет, самый естественный.

Сейчас он не походил ни на сумасшедшего, ни на клоуна, а скорее на мыслителя, нашедшего истину.

– Каждый волен сам решать, каким человеком быть.

И пристально заглянул мне в глаза:

– Вопрос, малышка Мира, в том, каким человеком ты быть хочешь?

– Человеком, который выживет, – буркнула я.

– Ну на смысл жизни это, по-моему, не тянет, – отозвался клоун. Потом засмеялся – не надо мной, а просто так – и поскакал прочь со своей добычей, оставив меня один на один с вопросом: каким же человеком я хочу быть?

5

Я поднималась по лестнице дома 70 по улице Милой. На ней было не протолкнуться. И не потому, что много народу стремились в свои квартиры, нет – для многих лестница была единственным пристанищем. На площадках спали целые семьи, ели прямо на ступеньках выданный хлеб и тупо пялились в разбитые окна, которые никто не чинил.

Когда нацисты организовывали гетто, им было совершенно все равно, найдется ли в нем место для такого количества людей. Жилья не хватало даже близко. В каждом доме ютились целые орды: в комнатах, на чердаках, на лестницах, в сырых, холодных подвалах. Сейчас, весной 1942 года, в Варшаву стали свозить евреев из других стран, и с каждым днем народу становилось все больше.

Нашей семье при переезде повезло (ага, повезло иметь достаточно денег): мы получили отдельную комнату. До переселения в гетто мы жили в просторной пятикомнатной квартире. Но она досталась бездетной польской паре, которой к тому же очень по вкусу пришлась наша мебель. С собой разрешалось взять только тележку с несколькими чемоданами. С этой-то тележкой мы и влились в фантасмагорический марш многих тысяч евреев по улицам Варшавы. Наше шествие за стены охраняли немецкие солдаты. Из-за оцепления на нас глазели поляки – они толпились на тротуарах, льнули к окнам и, похоже, ничего не имели против того, чтобы их район был «очищен».

Когда мы вошли в наше новое жилище на улице Милой, дом 70, мама разрыдалась. Одна-единственная комната. На пять человек. Кроватей нет. К тому же окно разбито. У отца тоже слезы навернулись на глаза. За немногие дни, прошедшие между объявлением, что на самых задрипанных улицах Варшавы будет устроено гетто, и собственно переселением, он сделал все, чтобы подыскать нам жилье. Бегал из учреждения в учреждение, подкупал чиновников организованного нацистами юденрата, не одну тысячу злотых потратил. Все хлопоты – ради того, чтобы зимой мы не замерзли на улице.

Тем не менее в тот миг, когда мы вошли в голую комнатушку, никто из нас не испытывал ни тени благодарности. И сам он не мог себе простить, что не смог устроить нас с бо́льшим комфортом и его любимая жена должна так страдать.

Взобравшись на пятый – верхний – этаж, я открыла дверь квартиры. Путь лежал через большую комнату, где обитало многолюдное семейство из Кракова, с которым мы за все эти месяцы так и не сумели подружиться. Люди они были очень религиозные. Женщины ходили в платках, мужчины носили бороды, и волосы на висках у них были такие длинные, что кудрями свисали почти до шеи. Пока женщины делали работу по дому, их мужчины целыми днями молились. Это мало соответствовало моим представлениям о счастливом браке.

Женщины, отбивавшие белье в здоровенных тазах, как всегда, смерили меня уничижительными взглядами. Молодая девушка, платка не носит, крутит шашни с парнем, да еще и контрабандой занимается – столько поводов меня презирать! Но их неприязнь меня давно не трогала, я не стремилась завоевать их симпатию.

Не обращать внимания. Не. Обращать. Внимания.

Я открыла дверь в нашу комнату. Мама опять задернула занавески – она не хотела впускать солнце во мрак своего бытия. Закрыв за собой дверь, я отдернула занавески и открыла окно, чтобы проветрить. Мама тихонько застонала, когда в комнату проник солнечный свет. Более решительный протест был ей не по силам. Она лежала на одном из матрасов, которые мы в первую зиму выменяли на ее любимую золотую цепочку – папин подарок на десятую годовщину свадьбы.

Длинные седые патлы падали на мамино лицо, глаза смотрели в пустоту. Трудно поверить, что эта женщина когда-то была красавицей, за которой одновременно ухаживали мой отец и генерал польской армии. Дело чуть не дошло до дуэли – мама вовремя вмешалась и спасла папу от меткого стрелка.

Она его любила. Любила беззаветно. Больше всего на свете. Даже больше, чем нас, детей. Его смерть ее уничтожила. А я усвоила, что слишком сильно кого-то любить – затея сомнительная.

Мой друг Даниэль, впрочем, придерживался прямо противоположной точки зрения: только любовь нас всех спасет. Он, наверное, последний и единственный романтик во всем гетто.

Сняв нарядное платье, я бережно повесила его на плечики, а плечики – на крючок на стене и облачилась в штопаную-перештопаную рубашку и вытянутые черные штаны. После чего принялась готовить омлет – Ханна должна была вернуться из подпольной школы с минуты на минуту. Вообще-то говоря, пора бы ей уже быть дома. Надеюсь, с ней ничего не случилось. За сестренку я постоянно волновалась.

Мама вообще говорила мало и поэтому лишних вопросов не задавала. Но мне хотелось, чтобы она не совсем отрывалась от внешней жизни, и я стала разыгрывать наш диалог.

– Как дела, Мира? – спросила я саму себя. И сама же ответила: – Сегодня удачный день, мама. Да ну, Мира, правда? – спросила я и тут же откликнулась: – Да, правда, хорошие деньги заработала и кучу еды принесла…

Тут я замешкалась: рассказывать про шмальцовников или нет? Мне не хотелось, чтобы мама переживала. Если, конечно, она вообще еще в состоянии за кого-то переживать.

Вместо этого я недолго думая ляпнула:

– А я с незнакомым парнем целовалась!

Она вдруг улыбнулась. Улыбалась мама так редко, что сердце у меня зашлось от счастья. Желая, чтобы эта улыбка не гасла как можно дольше, я затараторила:

– Все как-то само собой вышло! И с такой страстью… будто помрачение какое-то! Но по-своему это было прекрасно…

Боже мой, да ведь правда. Это было прекрасно. На миг меня охватило безумное желание поцеловать Стефана снова.

Мама улыбалась все шире. Как здорово! Когда я видела ее такой, меня охватывала дурацкая надежда, что она, возможно, когда-нибудь снова будет счастлива.

Тут в комнату влетела Ханна. Двигалась она порывисто, но очень легко. Вообще Ханна – существо эльфоподобное, даже в поношенных одежках и остриженная под мальчика. В прошлом месяце у нее завелись вши, и я ее обкорнала под ноль. Подступаясь к ней с ножницами, я, честно говоря, ожидала, что Ханна будет кричать и сопротивляться, – но она, как всегда, принялась фантазировать:

– Вот отрастила бы я волосы подлиннее и заплела бы двенадцать длинных кос. Шевелила бы ими, как руками, обвивала бы людей. И такие бы они были сильные, эти косы, что я подкидывала бы ими людей в воздух, и никто не смог бы меня победить.

– Раз такое дело, – засмеялась я, – почему соглашаешься их отрезать?

– Потому что эти косы привлекали бы ко мне лишнее внимание. Немцы стали бы меня бояться. И однажды пришли бы за мной. Я бы, конечно, пустила свои чудовищные косы в ход, как расшвыряла бы солдат через стены! Но ведь у них оружие. А от оружия даже такие косы не спасут. Немцы бы меня застрелили. И косы бы отрезали – как предостережение всем, кто превращает волосы в оружие. Так что лучше уж их сейчас отстричь, пока не набрали силу. А то немцы прознают и за мной придут.

Могуществу Ханна предпочитала невидимость. Невидимки в гетто выживают вернее, чем силачи.

Я поставила тарелку с омлетом на стол. Не сказав ни слова, даже не поздоровавшись, сестренка набросилась на еду. Мама с трудом поднялась с матраса, притулилась рядом со мной на последний свободный стул – все остальные мы зимой сожгли в печке, – и мы тоже принялись за трапезу. Медленнее, чем Ханна. Пусть ест, остановим ее, только если уж она совсем меру потеряет.

– Почему мама так улыбалась, когда я вошла? – спросила сестренка с набитым ртом. Наши манеры оставляли желать лучшего. Но у кого сейчас есть время и терпение учить детей этикету? И поскольку я не ответила, она повторила: – Почему?

При этом кусочек яйца чуть не вывалился у нее изо рта. Она вовремя поймала его своим ловким язычком.

– Мира целовалась с мальчиком, – отозвалась мама слабым голосом. – И этот мальчик не Даниэль.

Я хотела было пуститься в объяснения: мол, этот поцелуй решительно ничего не значит, ну спас мне жизнь и спас, ерунда, а вообще-то я люблю Даниэля и только его, и да, я, конечно, разволновалась, когда речь зашла об этом поцелуе, вон даже щеки горят, но это тоже не значит совершенно ничего… Но прежде, чем я успела сказать хоть слово, Ханна заявила:

– О, и я с мальчиком целовалась.

Тут уж я чуть омлетом не подавилась.

– Чего-чего? Когда ты успела?

– После школы.

Так вот почему она так поздно пришла.

– И с кем же?

– С Беном.

– Это который с тобой за одной партой сидит? – поинтересовалась я и невольно улыбнулась. Картинка вырисовывалась умилительная: двенадцатилетний мальчишка украдкой чмокает мою сестренку в щечку.

– Не-а, – ответила она.

Пока мы обсуждали поцелуи, мама снова унеслась от нас прочь, вернувшись в то время, когда отец был еще жив и она была с ним так счастлива.

– Этот мальчик что, младше тебя? – подколола я Ханну.

– Не-а, ему пятнадцать.

Я ушам своим не поверила.

– Он очень, очень милый, – заявила Ханна.

Парень почти моего возраста, который целуется с двенадцатилеткой, не может быть милым!

– И он очень здорово целуется с языком.

– Он очень здорово… что?

– Целуется с языком, – ответила Ханна, словно это самое нормальное дело.

Она и для этого еще слишком мала, не говоря уж о чем-то большем. Я привычно бросила взгляд на маму – пусть примет меры. Хоть какие. В конце концов, она Ханне мать, а не я! Но мама только поднялась из-за стола и снова улеглась на матрас.

– Ханна, – проговорила я, глядя, как сестра тут же цапнула мамину тарелку, – а тебе не кажется, что мальчик для тебя слишком взрослый?

– Не-а, – ответила она, жуя. – Разве что слишком застенчивый.

– Так это ты его поцеловала?! – в ужасе догадалась я.

– А что, принцессы так не делают?

– Вообще-то нет, – ответила я.

– А в моих историях очень даже. – Ханна широко ухмыльнулась.

Если нацисты не справятся, то эта девчонка меня точно в гроб загонит.

Как же уберечь ее, как убедить не заниматься всякими глупостями с парнем старше нее? Мне нужна помощь. Мне нужен человек, который лучше меня умеет общаться с детьми. Мне нужен Даниэль.

6

Из трех человек, которых в гетто знали все, самый уважаемый был широко известен и за стеной – и в Польше, и в мире. Януш Корчак, автор сказок о маленьком короле Матиуше, которые Ханна тоже очень любила, – кажется, именно они пробудили в свое время ее фантазию.

Этот худой пожилой человек с бородкой руководил сиротским приютом, который вдохновлял людей по всему земному шару. Дети в этом приюте имели равные права с воспитателями. Если кто-то из взрослых поступал нехорошо, дети могли устроить суд и назначить наказание. Даже самому Корчаку – мировой знаменитости.

В начале недели я сама стала свидетельницей такого процесса. Корчак сидел на стульчике перед тремя детьми, расположившимися за маленьким столиком, словно члены настоящего суда.

– Януш Корчак, – строго сказала девочка, которой было от силы лет десять – она тут была судьей, – вы обвиняетесь в том, что накричали на Митека только потому, что он бросил тарелку на пол. Митек так испугался вашего крика, что расплакался. Что вы скажете в свою защиту?

Старик сокрушенно улыбнулся и ответил:

– Я очень устал, забегался. И поэтому не владел собой. Я не должен был кричать на Митека. И приму любое наказание, которое назначит уважаемый суд.

Маленькая судья посовещалась с присяжными, двумя мальчиками еще младше нее, и объявила:

– Поскольку вы признаете свою вину, наказание будет легкое. Вы приговариваетесь неделю вытирать столы.

Я бы на его месте скрутила фигу, и все дела. Однако Корчак ответил в высшей степени почтительно:

– Будет исполнено.

Он воспринимал детей всерьез. Так он воспитывал в них достоинство. Достоинство, которого весь остальной мир изо всех старался их лишить.

Даниэль рано потерял родителей, они умерли от чахотки, а больше он ничего о них и не знал. Почти всю жизнь он провел при Корчаке. Сейчас он был одним из самых старших воспитанников приюта и нес много обязанностей по уходу за двумя сотнями детей. После того как приют перевели в гетто, Корчак велел заложить кирпичами окна, выходящие на улицу. Мол, не надо детям видеть ужасы, творящиеся снаружи. Поначалу мне это показалось дикостью, но Даниэль объяснил, что для душевного благополучия детей так действительно лучше. И со временем я убедилась, что он прав. Вступая в большой зал, как сейчас, я всегда поражалась здоровой цельности этого мирка: пусть кровати притиснуты одна к другой, но все аккуратно заправлены, а если, как сегодня вечером, застанешь детей за едой, все примерно сидят за большими столами. И никто не чавкает торопливо, как Ханна. «Манеры» для этих детей не пустой звук, а благодаря урокам, которые им давал сам Корчак, большинство из них даже в состоянии это слово написать.

Даниэль сидел за столом с дошколятами. С его внешностью в польской части города он не протянул бы и минуты. Буйная, кудрявая черная шевелюра, большой приметный нос и темные глаза, в которых можно утонуть.

Даниэль вовсю дурачился с детьми. Маленький мальчик в огромном свитере не по размеру держался за живот от смеха. За стуком посуды мне не было слышно, над чем малыши так ухохатываются. За соседним столом сидел Корчак. С каждым днем он выглядел все изможденнее, совсем иссох. Мне приходилось добывать еду всего для трех человек, а ему – для двух сотен. Даниэль рассказывал, что на минувшей неделе Корчак в очередной раз пытался выбить у юденрата дополнительное питание, но ничего не добился и впервые согласился принять пожертвование от контрабандистов. Прежде этот благороднейший человек никогда бы не стал иметь дело с проходимцами. Но чтобы обеспечить детей, он согласен был хоть с самим чертом поручкаться.

Увидев меня, Даниэль закричал:

– Дети, смотрите, кто пришел! Мира!

Я остановилась в дверях. Некоторые малыши помахали руками, но без особой радости. Девчушка лет семи в платье в красный горошек высунула язык. Я оставалась здесь чужой, хотя вот уже полгода захаживала регулярно. Неудивительно – ведь я никогда толком и не пыталась сблизиться с маленькими братишками и сестренками Даниэля. Мне и Ханны хватало.

Мне ужасно хотелось сходить куда-нибудь развеяться. Сегодня в театре «Фемина» (да, в гетто есть театр!) шла пьеса «Любовь ищет дом». Главные герои – две абсолютно разные, чуждые друг другу супружеские пары – вынуждены жить бок о бок в крошечной квартирке. Одни – музыканты, другие работают в руководстве юденрата. Поначалу они друг друга на дух не переносят, но потом супруги из разных пар наперекрест влюбляются друг в друга, и начинаются всяческие недоразумения. Пьеса комическая, трогательная, местами печальная – так, во всяком случае, рассказывала Руфь, которая смотрела ее со своим любовником, мафиози Шмулем Ашером. Но Даниэля в театр не вытащить. Денег у него нет, а чтобы я за него платила – на это он ни за что не согласится. Каждый злотый, не потраченный на приютских детей, с точки зрения Даниэля, профукан зря. Спорить с ним по этому поводу бессмысленно. Пару раз я пыталась, в итоге вечер был испорчен. В том, чтобы встречаться с хорошим парнем, есть свои недостатки.

Даниэль улыбнулся мне. Я знала, что придется подождать, пока все дети будут умыты и уложены. Свет тушат в восемь вечера, но Даниэль еще какое-то время сидит с малышами, говорит с теми, у кого не получается сразу заснуть.

Я могла бы помочь ему и другим старшим воспитанникам с укладыванием всей этой оравы, но после трудного дня у меня не было ни малейшего желания возиться с малышней. У меня нет и половины той самоотверженности, какой обладает Даниэль. И даже сотой доли той, что свойственна Корчаку, который утер какому-то крохе рот, а потом принялся драить столы, исполняя приговор детского суда. Будь во мне хоть капля самоотверженности, я бы взяла у усталого пожилого человека тряпку и сделала бы это за него.

Вместо этого я вышла из зала и отправилась туда, где мы с Даниэлем всегда прятались, когда хотели побыть наедине в нашей перенаселенной дыре, – на крышу приюта.

Там мы частенько проводили вечера, в любую погоду, даже при минусовой температуре. А куда еще податься? У Даниэля – только кровать в общей спальне. А у меня дома мама и Ханна.

Ханна… Как все-таки убедить ее не целоваться с великовозрастными кавалерами?

Забравшись на чердак, я открыла слуховое окошко и через него вылезла на покатую крышу, покрытую грязной коричневой черепицей. Соскользнув по ней вниз, я добралась до выступа примерно два на два метра. Это и был наш заветный пятачок.

Отсюда видны были крыши гетто до самой стены. Под стеной расхаживал туда-сюда охранник с винтовкой на плече. Может, это Франкенштейн? Будь у меня оружие, я бы его самого подстрелила отсюда, как воробья. Но для этого надо уметь с оружием обращаться. И быть в состоянии убить другого человека.

А я разве могу?..

Нет, столько ненависти во мне нет. Не понимаю, откуда она берется у Франкенштейна. И у других нацистов.

Да и потом, вооруженный еврей – это само по себе абсурд. Такого просто не бывает. Тем паче вооруженная еврейка. Это так же малореально, как немцы, распевающие «Шалом алейхем».

Потихоньку становилось прохладно, поэтому поверх рубашки я натянула прихваченную с собой коричневую кожаную куртку, которую любила больше всего на свете. Уселась на самый край крыши и, болтая ногами – упасть я не боялась, – вгляделась в даль, в польскую часть города. Там виднелись машины, трамвай и толпы прогуливающихся поляков. Мне даже почудилось, что сюда доносится смех беззаботных парочек, выходящих из кинотеатра. Как же я соскучилась по кино!

Иногда я больше всего злилась на нацистов за то, что они лишили нас кино. Театр – это, конечно, прекрасно, но разве он кино заменит?

Какие фильмы сейчас снимает Чаплин? Мне так нравились «Огни большого города»! Как бедный бродяжка хлопочет, чтобы вернуть зрение слепой цветочнице, а она не сразу и понимает, что этот человек в обносках и есть ее благодетель. И, только коснувшись его руки, она осознает, кто он такой… На этом фильме я смеялась и плакала, а когда зажегся свет, мне захотелось своими глазами увидеть огни большого города. Вот бы поехать в Нью-Йорк! Даниэль подхватил мою игру, и мы вместе фантазировали: вот переедем в Америку, поднимемся на крышу Эмпайр-стейт-билдинг и вживую посмотрим, на какую верхотуру вскарабкался Кинг-Конг, стискивая в лапище белую девушку. Конечно же, я отдавала себе отчет в том, что Даниэль никогда не покинет своего «отца» Корчака и детей. Каких бы Америк он мне ни наобещал. Корчак в любых обстоятельствах оставался при своих малышах. Богатые евреи из-за границы собрали деньги, чтобы вывести его из гетто, но он отказался уходить. Приютские дети были ему все равно что родные. А кто бросит родных детей?..

Ну, например, мой отец.

Прошлым летом он выбросился из окна. Врачом он больше работать не мог – не выдержал чудовищных условий в здешней больнице. Нервы его были истрепаны до предела. Все наши сбережения кончились, последние деньги ушли на взятку, чтобы Симона взяли в еврейскую полицию.

И когда он понял, что сын плевать хотел на семью и в особенности – на ослабевшего отца, который все для него сделал, – папина душа этого не вынесла.

В день его самоубийства я была в школе, а мама работала на одной из немецких фабрик. Я пришла домой первой и нашла его во дворе. Он лежал в луже собственной крови. Череп от удара раскололся. Словно в трансе, я привела помощь – надо было убрать тело прежде, чем его увидит Ханна. Когда могильщики унесли труп, я стала дожидаться мамы. Узнав о папиной смерти, она разразилась рыданиями, а у меня глаза были сухие. Я не могла ее утешить. Я вообще ничего толком не могла.

Разве что прижать к себе Ханну, когда та пришла домой. Сестренка плакала, плакала и так и заснула в моих объятиях. Я переложила ее на матрас и, оставив маму один на один с ее болью, ушла из дома. Я считала необходимым сообщить Симону, что отца больше нет в живых. И через царящий в гетто бедлам направилась к зданию еврейской полиции. Но на полпути передумала. Мне не хотелось в это кошмарное место, к этим отвратительным людям, среди которых Симон теперь делает карьеру.

Вообще ничего больше не хотелось.

Я опустилась на бордюр. Люди шли мимо, не обращая на меня ни малейшего внимания. Все. Кроме Даниэля. Я не знала, как долго сидела и пялилась в пространство – сколько минут? часов? – пока он не опустился рядом. Сам сирота, он почувствовал, что другой человек в беде.

До этого момента я не проронила ни слезинки – и только тут ощутила, что я наконец-то не одна, что больше не нужно быть сильной. Слезы медленно поползли по щекам. Даниэль обнял меня, не говоря ни слова, и стал губами собирать слезы с моих щек.

Солнце садилось, и над Варшавой алело небо замечательной красоты. Может, и Стефан там, за стеной, тоже любуется закатом?

Черт, да почему ж он мне опять в голову лезет? Вот-вот придет Даниэль, а я думаю о парне, о котором ничегошеньки не знаю: ни имени, ни кто он вообще такой. Как же рассказать о нем Даниэлю? Главное – не залиться краской, как дома, когда мы говорили про поцелуй.

Если я расскажу ему все, как было, Даниэль, конечно, порадуется, что я уцелела. Потом начнутся увещевания: мол, пора завязывать с контрабандой, – а я буду возражать, что это невозможно, и изрядная часть того небольшого отрезка времени, который мы можем провести друг с другом, уйдет на ссору.

Оно того не стоит.

Лучше я вообще не буду ему рассказывать, что ходила сегодня за стену. Но тогда, учитывая все обстоятельства, получится, что я солгу – впервые солгу ему. А все из-за какого-то дурацкого поцелуя!

– Что это мы сегодня такие задумчивые?

Я вздрогнула от испуга. Надо же, не услышала, как Даниэль вылез из слухового окошка. Он соскользнул по черепице вниз, ко мне. Я поднялась на ноги. Решено: я должна рассказать ему о Стефане.

– Что-то случилось? – спросил Даниэль и обнял меня.

Давай, Мира, выкладывай!

– Да нет, все хорошо.

Ну молодец, Мира.

– Точно? – осведомился Даниэль. Вообще-то подозрительностью он не страдает – просто благодаря природной чуткости сразу замечает, когда что-то неладно.

– Ханна целовалась с парнем старше нее! – выпалила я.

Он рассмеялся.

– Считаешь, это смешно? – Похоже, мою заботу о невинности сестры он не воспринимает всерьез.

– Да ты не переживай, – с улыбкой ответил Даниэль, – в приюте такое каждый день происходит. Это ничего не значит.

Он говорил со мной увещевающе, как с одним из множества детей, о которых заботился изо дня в день.

Этот тон всегда меня раздражал.

– Кроме того, – добавил он, – девочки созревают раньше мальчиков.

Если не считать здесь присутствующих, подумала я.

Моя подруга Руфь лишилась невинности в тринадцать лет, но я до сих пор на это не решилась. Девственник ли Даниэль, я понятия не имела. Никогда не спрашивала, были ли у него подружки до меня, – а то потом изведусь от ревности. Мелкая эгоистка во мне хотела, чтобы я стала для него первой.

Медленно сгущались сумерки. В небе повис тоненький месяц – новолуние было три дня назад, – и по всему городу зажглись фонари. Даже в гетто, хотя тут их раз-два и обчелся.

Даниэль поцеловал меня в щеку.