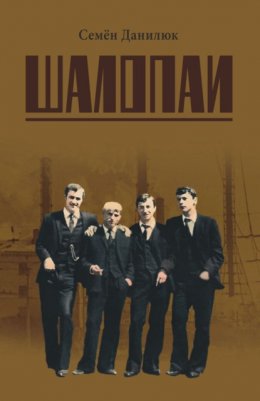

Читать онлайн Шалопаи

- Автор: Семён Данилюк

- Жанр: Современная русская литература

© Данилюк С. А., 2024

© ООО «Издательство «Вече», 2024

Роман о том, как все начиналось

Семен Данилюк – известный писатель, пишущий остросюжетную прозу. До того как стать профессиональным писателем, он много лет проработал в системе МВД и не понаслышке знает то, о чём пишет. Данилюк в своей жизни побывал и оперуполномоченным, и начальником следственного отдела, а также занимался юриспруденцией как наукой, исследовал уголовное право, уголовный процесс, криминологию; кандидат юридических наук, доцент.

Поэтому он очень точен и в описаниях того, как совершаются преступления и как их расследуют.

Всё это есть и в его новом романе «Шалопаи», но, как мы увидим далее, содержание романа гораздо шире его детективной составляющей.

Литературный дебют Данилюка с повестью «Выезд на место происшествия», опубликованной под псевдонимом Всеволод Данилов, состоялся в 1988 году, когда писатель еще работал следователем. Профессиональные навыки легли в основу романа «Милицейская сага». После ухода из органов МВД он работал начальником управления ТЭК в крупном российском банке. Этот опыт тоже пригодился писателю и отразился в романе «Банк», вышедшем в 2000 году под псевдонимом «Всеволод Данилов», в романе «Бизнес-класс» (лауреат литературного конкурса «Жизнь состоявшихся людей» – общественная организация «Открытая Россия», 2003 г.) и др. Лучшие криминальные детективы писателя собраны в сборнике повестей и рассказов «Убить после смерти» (2009, удостоен литературной премии имени А. И. Куприна «Гранатовый браслет» Московской городской организации СП России «Лучшая книга 2008–2010»), «Законник» (2019) и «Следопыт Бероев» (2022). Повести последнего сборника объединены фигурой главного героя, Олега Бероева, прототипом которого послужил кинооператор, егерь и путешественник Александр Петрович Галаджев.

А еще у Данилюка есть документальная повесть «Константинов крест» (2017), посвященная трагической судьбе первого президента Эстонской Республики Константина Пятса (он упоминается и в новом романе).

Должен ответственно заявить, что роман «Шалопаи» – это лучшее, что до сих пор написал Данилюк. Основное действие книги разворачивается в 1980-е и в начале 90-х годов в родной писателю Твери, которая в советское время называлась Калинином, а эпилог переносит нас в февраль 2022 года, в самый канун начала широкомасштабных боевых действий российской армии на Украине. Как мне представляется, взгляд писателя на эпоху 80 – начала 90-х годов из 2022 года, да еще из «прекрасного далека» – с китайского острова Хайнань, является вполне оправданным. Именно тогда начался процесс, который в итоге привел к нынешней эпохе в российской истории.

В романе Данилюка хорошо показано, как постепенно в Советском Союзе под лозунгом перестройки события раскручивались с нарастающей скоростью и, в конце концов, сделавшись необратимыми и неуправляемыми, привели к последствиям, которых вроде бы никто не хотел и уж точно не ожидал.

Советская застойная стабильность постепенно разрушалась, а жизнь основной массы населения становилась все хуже и хуже. Только вот у архитекторов перестройки и у ее прорабов, как это показано в романе, не было никакого продуманного плана действий, а была только спонтанная реакция на происходящие события, волна которых захлестнула их самих. В итоге перестройка и реформы конца 80 – начала 90-х годов привели к нынешней ситуации глубокого недоверия и к демократии, и западным либеральным ценностям, и к рыночной экономике в целом, а экономика России пережила новое огосударствление. Как справедливо замечает писатель, «призывы к свободе хороши на сытый желудок, когда накормлен сам и семья».

Сейчас наблюдается повышенный интерес к эпохе 80-х и 90-х годов, в том числе со стороны молодежи, т. е. тех людей, которые тогда еще не жили или даже не родились. Свидетельство этого интереса – неожиданный успех, в том числе среди молодого поколения, несмотря на его довольно скромные художественные достоинства, сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023) – творения родившегося в 1979 году режиссера Жоры Крыжовникова – о подростковых криминальных группировках в Казани второй половины 80-х годов. Столь же велик был успех документального сериала «Предатели» (2024) режиссера Ивана Макарова, посвященного критике политики Бориса Ельцина в 90-е годы и набравшего миллионы просмотров в Интернете. Люди ищут ответ на вопрос, что происходило с СССР и Россией в те годы, можно ли было избежать последующего разворовывания страны или всё в её развитии было предопределено. И ответы писателя на многие вопросы о той эпохе читатели найдут в романе «Шалопаи». Данилюк прекрасно показывает, почему не удалась перестройка и связанные с ней и с последующим правлением Бориса Ельцина демократические и рыночные реформы. Расхожая фраза: «Революции делают романтики, а плоды пожинают негодяи» – полностью применима к горбачёвско-ельцинской эпохе. Беда была в том, что управляли процессом и получили наибольшие выгоды от него выходцы из прежней партийно-хозяйственной номенклатуры, яркие образы которых запечатлены в «Шалопаях». Причем самые циничные и ушлые, зачастую сросшиеся с криминалом, который особенно вольготно чувствовал себя в конце 80-х и в 90-е годы. В результате широкие предпринимательские массы оказались выдавлены из экономической жизни страны. И, может быть, еще более важным фактором оказалось то, что силовые структуры в новой России остались прежние, советские – и МВД, и КГБ, и прокуратура, а также суды, с кадрами, проникнутыми глубоким недоверием и к демократии, и к рынку.

Великолепно выписаны три главных героя романа, три новых друга-мушкетера, наделенных автобиографическими чертами: Алька Поплагуев, Оська Граневич и Данька Клыш. Они представляют творческую интеллигенцию (Алька), научно-техническую интеллигенцию (Оська) и силовые структуры (Данька).

Жизненный путь главных героев прослежен от советских третьеклашек первой половины 70-х до вполне состоявшихся каждый в своей области личностей в 2022 году. Через образы главных героев писатель демонстрирует, как воспринимались перемены разными социальными слоями советского общества. Все три мушкетера написаны симпатично и привлекательно, хотя, конечно, не сусально. А ностальгия, присутствующая в романе, скрашивает неприглядные моменты прошлого. По мнению писателя, «корень всего – вырождение внутреннее, пассионарное, когда отмирает жизнетворное начало. Последний шанс встряхнуть нацию был в восьмидесятых – начале девяностых». Может быть, сейчас молодежь это интуитивно чувствует. И одной из причин того, что не исполнились мечтания героев книги, Данилюк считает то, что так и не состоялся суд над КПСС: «Да, суд, открытие архивов, стыд кромешный на весь мир!.. Это как кровопускание. Быть может, очистило бы кровь. Рабскую кровь! Побоялись, отшатнулись. Да ещё и передушили предпринимателей, что по кооперативам начинали. Как до того – нэпманов. А без собственности человек – тот же раб. Не за что насмерть стоять. А раб – всегда завистник. Мечтает украсть ловчее, чем сосед. И чтоб пайка от хозяина побольше и желательно – на халяву. И куда его за халявой ни помани, пойдёт не раздумывая». А в результате «выскребается всякая жизнетворная бактерия, всякая водоросль. Остаётся дистиллированная вода, в которой, как известно, жизни нет. Нет жизни – нет страны!»

Но все-таки роман не оставляет по прочтении чувства пессимизма. Жизнестойкость, внутренняя свобода и порядочность главных героев оставляют надежду на будущее, хотя все трое к концу повествования и оказываются за пределами так горячо любимой ими Родины.

К несомненным достоинствам романа «Шалопаи» относится то, что ни один персонаж в нем не изображен только белыми или только черными красками. В романе нет чисто отрицательных и чисто положительных героев, и все персонажи представляют собой достаточно сложные характеры. При этом сущность героев часто выявляется только к концу повествования, и они оказываются совсем не теми, кем кажутся сначала. Например, писателю очень удался образ прокурора Поплагуева – его страшное прошлое и людоедские убеждения раскрываются только к концу повествования. А так он выглядит просто старым служакой, недалеким, но усердным и по-своему честным. В то же время Данилюк не наделяет своих героев послезнанием, которым сам обладает сейчас. И, понятно, никто из них, как и читатели романа, не знают, а как именно надо было осуществлять преобразования, чтобы они принесли пользу подавляющему большинству населения России, а не кучке олигархов и чиновников. Герои романа ничего не знают о том, чем обернется происходящее с ними и со страной. Они говорят и мыслят так, как мыслили люди того времени, как, вероятно, мыслил в то время и сам писатель. Хорошо показано, что то, что во времена перестройки смотрелось как энтузиазм народных масс, оказалось иллюзией и ушло в песок.

Большинство действующих лиц на протяжении повествования претерпевают существенную эволюцию и порой в конце повествования смотрятся более привлекательно, чем в начале. Характерный пример здесь – Робик Баулин, бывший фарцовщик и комсомольский функционер, ставший крупным банкиром, уже в двухтысячные попавший в тюрьму и вынужденный эмигрировать. К концу романа этот образ становится менее циничным и отталкивающим, более человечным. При всей собирательности образа Робика одним из его очевидных прототипов является Михаил Ходорковский.

Может быть, единственным образом в романе, начисто лишенным отрицательных черт, является трагический образ графа Мещерского, одного из первых советских предпринимателей, постоянно преследуемого властями и гибнущего от рук бандитов. Не важно, что судьба его основного прототипа – друга Владимира Высоцкого золотопромышленника Вадима Туманова – сложилась гораздо счастливее. Данилюк очень хорошо демонстрирует обреченность почти всех персонажей, которые поднялись с перестройкой. В романе показано, что из кооператоров выжили лишь те, у кого была поистине волчья хватка.

В «Шалопаях» есть и другие узнаваемые герои конца 80 – начала 90-х. Например, в образе двукратного олимпийского чемпиона по классической борьбе в тяжелом весе Борейко, критикующего коммунистическую власть на митингах и ставшего членом межрегиональной депутатской группы, легко узнается знаменитый штангист-тяжеловес, олимпийский чемпион Юрий Власов, активно участвовавший в политической жизни конца 80 – середины 90-х годов.

В романе Данилюка никто из персонажей не кажется лишним, каждый представляет определенный социальный тип, каждый на своем месте, у каждого своя роль в сюжете.

«Шалопаи» читаются легко, буквально на одном дыхании. В романе присутствуют детективные истории и связанные с ними тайны, которые, как и полагается, находят свою разгадку к концу повествования. Все эти истории сами по себе очень интересные и вполне к месту, однако, сюжет держится не на них, а на эволюции времени и героев. Поэтому роман Данилюка является детективом лишь в той степени, в какой можно назвать детективами «Братьев Карамазовых» или «Преступление и наказание» Достоевского.

20.05.2024

Борис Соколов

Остров Хайнань. 2022 год

«А пряхи продолжают прясть,

А пряхи вещие молчат.

О, дайте мне ещё хоть раз

Сыграть и миг игры продлить…

Прядут, не поднимая глаз,

И перекусывают нить».

А. П. Тимофеевский

Стар я! Как же я стар! И не тем, сколько пережил, а тем, сколько из пережитого позабыл. Мы – это то, что хранит наша память. С возрастом память подтаивает, будто лёд в конце зимы. А старость потихоньку, воровски обкусывает истонченные льдинки с краев, как мы сами мамины коржи в детстве. И вот уж то, что выглядело монолитом, покрывается трещинками. Свежие воспоминания забивают старые, заталкивают их в глубины сознания, будто на переполненной бельевой полке. Стираются фамилии, события. Целые пласты твоей жизни затёрты в углу, безнадёжно затерянные. Бывает, впрочем, память что-то цепанёт и не отпускает… Вот как сейчас. Уж вторые сутки не даёт покоя кустарник, что отделяет пляж от ресторанной зоны. То ли глаз заслезился от морской синевы, то ли мысли причудливо наложились на экзотический пейзаж, но что-то этот ровненький, подстриженный под полубокс кустарник напоминал.

С багровыми пупырчатыми листьями, колючим стволом и ядовито-жёлтыми цветами. Никогда прежде не виданный, он неизъяснимо тревожит, будоража какие-то смутные, очень важные воспоминания.

Кондиционер булькает, как закипающая вода в чайнике.

Не могу заснуть. Бессонница. Тоже, кстати, плата за долголетие.

Говорят, если человек засыпает с мыслями о будущем, он живет. Если вспоминает прошлое, – доживает.

Дожитие мое!

Накинув халат, выхожу на лоджию.

Шестнадцатиэтажный треугольный отель из тонированного стекла, подобный утёсу, клыком вгрызся в прибрежную полосу. Внизу, всего в паре сотен метров от отеля, плещется Южно-Китайское море. Переменчивое, как сами китайцы. Ранняя волна требовательно колотит лапой по пустынному берегу и порыкивает оголодавшей собакой у миски. Утро едва проступило из сумерек. Над морем разносятся гортанные кошачьи вопли. То кричат в клочковатом тумане чайки.

А взгляд будто сам по себе всё тянется к манящему сочному кустарнику. Притягивающему сладковатым запахом, что доносит морской ветерок. Что-то совсем подзабытое, что ломится в память. Мучительно, до потрескивания в голове, силюсь припомнить.

Бесполезно. Возвращаюсь. Ложусь. И – о, блаженство! Наконец-то забываюсь.

После завтрака, часам к десяти, побережье преображается.

Умиротворенная, успокоившаяся волна лениво лижет песчаную косу. Пляж заполнился загорающими. Впрочем, загорали далеко не все. Вялятся на солнце десятка два россиян в шезлонгах да несколько немок, раскинувшихся на спинах топлес. Увесистые, обугленные груди свисают по потным бокам, будто подтаявшие коровьи лепёшки. Зато белые, как сметана, китайцы, в панамах, опоясавшись широченными оранжевыми кругами, носятся мандаринками по песку, забегают по плечи в море и резко приседают с отчаянными визгами, в восторге от собственной удали.

С удивлением вижу необычную молодую пару, держащуюся в стороне от остальных. Девушку, броскую, в стильном брючном костюме, заметил несколько дней назад в ресторане. Вентиляторы шмелями вились над её головкой, волнуя каштановые пряди. Хороша. И была бы восхитительна, если бы не заметное прихрамывание. Но даже оно не уменьшало внимания к ней. Подойти, впрочем, не решались, – попытки заигрывания пресекались холодным взглядом. И вдруг вчера, уже когда сам я пошел к выходу, к ней робко подсел парнишка – инвалид с костылём. Круглоголовый, лопоухий, сутулый. Если бы не костыль, – совершенно неприметный. Пунцовея от собственной дерзости, торопливо заговорил.

Досматривать сцену не стал, – шансов у бедолаги не было никаких.

И вот теперь надменная красавица лежит на животе. Длинные, долгие ноги зарыты в песок. Вчерашний лопоухий юнец нависает над нею, заботливо передвигая вслед за солнцем пёстрый зонтик. Что-то бесконечно говорит, будто воркует. Она отвечает, и оба беззаботно и, кажется, счастливо хохочут. Бывает же такое! Наконец, девушка приподнимает головку. Озирается, убеждаясь, что никого нет поблизости, рывком принимает упор лёжа и, будто дурачась, ползет к воде. Парень, опережая, выдёргивает из песка тросточку, суетливо подаёт. Опершись на неё, девушка делает прыжок, ещё. И так подбитой птицей запрыгивает в воду. У неё нет ступни. На месте ступни – култышка. Инвалид-кавалер хватает костыль и, ловко вытанцовывая правым бедром, бросается к багрово-жёлтому кустарнику, отрывает цветочную ветвь и, размахивая ею, будто факелом, спешит с подарком к спутнице. По дороге от избытка чувств надкусил.

И в то же мгновение – ощущение сладковатого вкуса во рту и долгожданная вспышка в голове! Я аж задохнулся. Ну конечно же – акация! Дом 2 Шёлка!

Глава 1. Шкодники

Кусты жёлтой акации, косматые, разлапистые, жирной ломаной линией протянулись через двор, меж жилым домом и сараями, в беспорядке налепленными вдоль длиннющего дощатого забора.

В сороковые – пятидесятые в сараях мастерили голубятни, хранили дрова для квартирных печей, сушили и ворошили сено, на зиму запасали соленья и квашеную капусту, держали кур, голубей, даже коров.

В шестидесятые быт потихоньку менялся. Устанавливались газовые плиты. Покупались новомодные холодильники «Север». Из зимних форточек исчезли авоськи с промороженным мясом и синюшными курами. В сараях в опустевшие коровьи стойла стали загонять мотоциклы: «Ковровец», «Иж», «Ява»; мопеды. Неизменными оставались лишь заросли акации. Зимой промороженные, придавленные снегом, знобкие и неприкаянные. Но с началом весны ветки отсыревали, оттаивали, наливались силой. Завязывались клейкие почки. К маю двор окатывало сладким дурманом, – почки лопались и раскрывались желтыми благоухающими бутончиками. Бутончики торчали на плодоножке, будто миньонки на цоколе. Изголодавшейся за зиму без витаминов ребятне завязь эта казалась необыкновенно вкусной. На бутончики набрасывались, жадно обгладывали. Обкусанные плодоножки семечной шелухой обсыпали последние ломти ноздреватого снега.

Подотъевшись, принимались за игры. По разбитому асфальту с грохотом носились самокаты с рулевой доской, прикрученной проволочными петлями. Из-под подшипника разлеталось ледяное крошево. Затевались игры: штандер, городки, расшибец, стукан, пристеночек. В подвалах – казаки-разбойники.

Ближе к лету, по суху, возобновлялась главная дворовая забава – волейбол. Играли через сетку с утра и до темноты. Сначала мелюзга из второй смены. После обеда возвращалась из школы первая – постарше. К вечеру после работы на площадку выходили «взрослые» – в сатиновых шароварах на резиночках, в тарксинках, сандалиях, полукедах. Подтягивались поподъездно и очереди ждали, бывало, часами.

Таких могучих, довоенной постройки домов в областном центре было всего два. Два соседа – Дом Шёлка и Дом Искож, или Кребза, – незатейливо поименованные в честь крупнейших производств городского химкомбината. Длиннющие, красного кирпича пяти-шестиэтажные махины, без лифтов, каждая из трех составленных корпусов, растянулись одна за другой вдоль улицы Вольного Новгорода, будто развернутые пунцовые гармони. Сама улица, узкая и прямая, напоминала сучковатый ствол, – сучками выглядели крыши деревянных домов по обочинам трамвайных путей. В начале шестидесятых сучки обрубили – посносили частные дома, а проезжую часть расширили. И улица, обратившаяся в проспект, стала выглядеть длинной толстой жердью, увенчанной массивным набалдашником – площадью Московской заставы.

На площади, по соседству с райкомом партии и райисполкомом, возвышался принадлежащий комбинату Дворец культуры имени народовольца Степана Халтурина, ёмко именуемый в просторечьи – Хлам. Здесь, в центре досуга, кипела жизнь: кружки, секции, филиал музыкальной школы. В субботу-воскресенье – премьеры фильмов, концерты столичных артистов, вечером долгожданное – танцы.

По выходным молодняк со всей округи стягивался к Хламу. Вдоль изгороди Мичуринского, яблоневого сада текли ручейки с Большой и Малой Самары; со стороны Волги, огибая следственный изолятор, сочилась Красная Горка, по проспекту Вольного Новгорода добирались «центровые» – горсадовские. С ними, из отдалённых районов, – пролетарские, заволжские. По мосту через Волгу переходили затверецкие.

А вот для кребзовцев кратчайшая дорога к Хламу пролегала через соседний, примыкавший к Дворцу культуры шёлковский двор. Вернее – «пролегала бы». Но никто не рисковал ходить напрямую.

Шелковских боялись. Сочетание ли планет, повышенная ли активность солнца, с особой силой ударявшего в волейбольный пятак посреди двора, иные ли неизъяснимые астрономические явления тому причиной, но, по воспоминаниям старожилов, первые послевоенные поколения шелковиков выдались на редкость крутыми и неуступчивыми. Даже на волейбольные матчи выходили с бритвой в кармане или с ножом за голенищем.

Меж двумя домами, вдоль «маневровой» одноколейки, протекала заболоченная, умирающая речушка. Именовалась она не иначе как Березина и охранялась с тщательностью государственной границы. Всякая попытка кребзовцев перейти Березину, а тем паче – пересечь территорию соседнего двора приравнивалась суровыми шелковиками к объявлению войны. Дабы не допустить «осквернения» родимой земли, выставлялись казачьи заставы, – на крыши дровяных сараев, обращенных к Искожу, отправляли дежурить «мелкоту». Завидев скопление врага у Березины, «мелкие» били набат. На гул обрезанной рельсины все, кто был на улице, летели к месту прорыва и выстраивались в редут. Не поспев на большую войну, сыновья фронтовиков «довоёвывали» во дворах.

Подстать послевоенным поколениям оказались и потомки. Во всяком случае, народный суд, размещенный в десятом подъезде дома, сажал всё больше своих, дворовых. И так разохотился, что со временем изрядно проредил мужское население от шестнадцати до двадцати пяти.

Но, видно, переусердствовал нарсуд, погорячился, подрубил сук, на котором сидел, – в семидесятых был он выдворен в пригород, в трёхэтажное здание, по соседству с райпрокуратурой, загсом и мастерской по производству гробов. А освободившиеся площади заняла другая, сопредельная с криминалом структура – овощной магазин.

В кабинет же председателя суда, заново перепланированный под двухкомнатную квартирку, въехала некая могучих статей дама: Фаина Африкановна Литвинова – с двумя дочками: Светкой и Сонечкой.

На общую беду, Фаина Африкановна оказалась обладательницей не только выдающегося бюста, но и редкого организаторского темперамента. И, что уж вовсе некстати, – страстным цветоводом-любителем.

Сразу после вселения сплотила она вокруг себя дворовых старушек и домохозяек и в течение лета насадила вдоль кустов акации грядки флоксов и георгинов. А затем, разохотившись, посягнула на святое. К концу августа, когда двор съехался после школьных каникул, на месте запылённого волейбольного «пятачка» благоухали три огромные клумбы, заботливо подбитые белым кирпичиком.

С этого, по всеобщему мнению, и началось падение могучего шёлковского двора. Будто почувствовав червоточинку, активизировалось подросшее, небитое поколение кребзовцев. Уже со следующей весны группками по три-пять человек с независимым видом, хоть и боязливо озираясь, принялись они просачиваться в Хлам через недоступные прежде шелковские пределы.

А вот в самом Шёлке к середине семидесятых преемственность поколений оказалась нарушенной. Особенно после того как принялись энергично освобождать подвалы, а вслед за тем – расселять коммуналки и передавать квартиры семьям комбинатовских ИТР. Инженерские дети росли пижонами. Вопросами суверенитета и незыблемости дворовых границ не озабочивались. Охотились за записями Битлов; смутно, с придыханием говорили о запретном: о Фрейде, Солженицине и неслыханном прежде – гомосексуализме. На школьных переменах всё больше обсуждалось, с каким мылом лучше натягивать обуженные брюки, позже – из какого бархата клинья годятся для клешей.

Правда, подросли пятнадцатилетние дружки – Боб Меншутин по кличке Кибальчиш и начинающий гоп-стопник Шура Лапин. Хранитель прежних традиций Кибальчиш верховодил «мелкотой». Как в седую старину, расставлял патрульные наряды вдоль Березины, принимал рапорты, навешивал за усердие орденские планки из Военторга, а для особо отличившихся мальчишей самолично вырезал звёздочки из консервных банок и вручал на плацу – в беседке. Старая, с петушком на маковке беседка, дворовая Повесть временных лет, стояла, испещрённая датами и фамилиями. Звёздочка из консервной банки, вручённая в святыне, ценилась среди пацанья как звезда Героя.

Низкорослый, сбитый, будто пачка сливочного масла, Меншутин рядом с переростком Лапой смотрелся бульдогом, трущимся подле массивного ротвейлера. Но, несмотря на преимущество Лапы в статях, ни в чем ему не уступал. Драки меж ними, с соплями и кровью, если уж начинались, то не прекращались, пока мужики-доминошники не растащат за ноги, – по двое на один башмак. Зато когда надвигалась внешняя угроза, Лапа и Кибальчиш вставали бок о бок богатырской заставой.

Сразу после первого «прорыва» Меньшутин и Лапин отловили посреди двора с полдесятка кребзовских и – отмутузили.

Но, должно быть, отмутузили недостаточно убедительно.

Потому что через два дня из Искожа на Шелк двинулась могучая армада – человек тридцать. Они еще не пересекли Березину, как двор стремительно опустел. Лишь за акацией в предвкушении жестокой битвы притаились с обломками кирпичин друзья – третьеклашки Данилка Клыш, Алька Поплагуев и Оська Граневич.

Но никакой битвы не случилось. К тому времени, как докатилось кребзовское войско до дворовой беседки, разбежались перетрусившие мальчиши по квартирам, чердакам да подвалам. Лапу, накануне взломавшего часовую мастерскую, доставили приводом в инспекцию по делам несовершеннолетних. Так что навстречу варягам встал единственный человек – Боб Меншутин.

– Не бывать тому, шоб вражья сила топтала родимую землю, – объявил Боб, гордый, как Кибальчиш.

Избивали его здесь же, прямо у беседки, в песочнице.

Его били, он вставал. Били – вставал. Не помышляя о защите и, должно быть, ничего не соображая. Потому что кровавыми, шершавыми от прилипшего песка губищами продолжал бормотать: «Не пущу!»

Впрочем, никто его и не спрашивал. И уже перед самым уходом младший из кребзовских – десятилетний Петька Загоруйко, по кличке Кальмар, достал острый складной нож и демонстративно срезал с беседки длинный перечень имен, дат, фамилий, – многолетнюю дворовую летопись. А на свежевыструганном месте вырезал ёмкое русское слово – единственное, которое писал без ошибок. После чего вихляющей походкой потрусил вслед за остальными.

И только тогда, бессильно кося вслед злым взглядом, зарыдал униженный Кибальчиш. А за кустами, вслед ему, завторил Данька Клыш.

Заслышав плач, Боб крутнул головой, сцыкнул кровавую слюну:

– Шо скулите, пацаньё? Ништяк! Красную Горку поднимем, Малую Самару подтянем. Поквитаемся!

Но поквитаться не удалось. Потому что как раз вышел первый реальный срок Шуре Лапину, – угодил-таки за решетку, попавшись на уличном гоп-стопе. А семью Меншутиных – будто в насмешку – переселили из подвала в коммуналку в соседнем, кребзовском доме. Вместе с родителями на вражескую территорию перебрался и последний защитник цитадели Кибальчиш. Грозного, неприступного шелковского двора более не существовало.

И тогда на тропу войны ступили малолетки – Алька Поплагуев, Оська Граневич и Данька Клыш. «Мстя» была объявлена той, кого сочли главным виновником дворового унижения, – Фаине Африкановне Литвиновой.

Под вечер, пристреляв рогатки и набрав камней, устроились на подоконнике квартиры Клышей, выходившей на цветник. Попасть в сумерках в стебли роскошных флоксов и георгинов оказалось непросто. Но росли они кучно. Да и снарядов не жалели. Разошлись часа через два, когда с работы вернулась Данькина мать, Нина Николаевна, – инструктор горкома партии.

Наутро двор залили горловые раскаты. Нечесаная Фаина Африкановна в шелковом, расписанном драконами халате бродила меж пострелянных любимцев, то и дело склоняясь над очередным скошенным бутоном и заново заливаясь неутешным басом. Рядышком тихо подвывала ее любимица Сонечка. Старшая дочь, рыжеволосая Светка, поблескивала живыми глазками в сторонке, рядышком с одноклассницей – Наташкой Павелецкой. Происходящее доставляло ей видимое удовольствие.

Трое шкодников были тут же.

– Под самую печенку дали, – азартно объявил Алька.

С дерзким торжеством встретил он взгляд грозной Литвиновой, на всякий случай отступив подальше.

Но удирать не пришлось. Посмотрев сквозь него, Фаина Африкановна прошла в подъезд, поддерживаемая дворовыми старушками. Вели ее бережно, словно мать, получившую похоронки.

Народу скопилось густо.

Задержались спешившие в школу подружки-старшеклассницы: Любочка Повалий, о которой всезнающий Алька с придыханием сообщил, что уже «гуляет», и татарочка Зулия Мустафина, пухленькая и нежная, как зефиринка. Возле Зулии тёрся её воздыхатель – голубятник, мотогонщик и яхтсмен Фома Тиновицкий. Круглолицый, веснушчатый. Когда Фома засматривался на Зулию, губы его сами собой растягивались в улыбку, веснушки расползались в разные стороны и, казалось, беззвучно постукивают одна о другую. Фома зачитывался книгами про путешественников, штудировал карты и атласы и страстно мечтал стать знаменитым путешественником. Как Тур Хейердал или хотя бы Сенкевич.

Отец Зулии дворник Харис, опершись о метлу, постукивал деревянной култышкой на шлейках. Харис тоже был мечтатель, – он мечтал о богатом женихе для дочери. Выбор Зулии Харис не одобрял.

Как и прочие дворники, жил он с семьёй в служебном подвальчике. Единственное оконце, ниже уровня земли, выходило в приямку, огороженную железной решеткой. Из этого окошка Харис частенько наблюдал две пары ног: полосатые кегельки дочери и брезентовые, бахромящиеся брюки Фомы. Бахрома эта унижала эстетическое самосознание Хариса. Зачем бедной татарской семье нужен зять с бахромой на брюках? – рассуждал он.

Правда, о Тиновицком-старшем – мастере по ремонту котлов, говорили, что зарабатывает «круто». Но Харис не верил: если зарабатываешь, почему не хватает на брюки без бахромы для сына. А раз не хватает на брюки, откуда возьмутся деньги на калым? Потому, когда смущенная Зулия привела Фому домой, Харис ухажёра выпроводил без затей.

У дальнего, двенадцатого подъезда топтались одноклассники малолетних шкодников – лизал петушок на палочке тихонький Боря Першуткин – в бархатных, канареечных галифе, сшитых из сценарной портьеры матерью – театральным портным, и дылда Паша Велькин – с бидоном кваса и шнурованным футбольным мячом под мышкой.

К троице меж тем подбежала оживлённая Светка.

– Что? Допрыгались, оболтусы? Мама сказала, что вам это с рук не сойдёт, – с ходу залепила она.

– Чем докажешь, что мы? – огрызнулся Алька.

– А чего хитрого? Кто ржавую селёдку нам в почтовый ящик засунул? Хотя бы посмотрел, во что заворачиваешь, простофиля!.. На, забирай свою вонючку, – Светка бросила на асфальт промасленный пакет и отошла, брезгливо отирая пальчики. Сквозь масло проступал типографский текст: «Постановление о привлечении в качестве обвиняемого».

– Лопухнулся, – посетовал Алька. – У отца со стола схватил впохыхах. Надо ж было во что-то завернуть. Теперь отхлещет, собака.

Он зябко поёжился. Отец – прокурор – приучал сына к законопослушанию. Правда, разнообразием педагогических приемов не баловал. Мера наказания всегда была одна – исключительная: добротный офицерский ремень.

– Ремень что… забава, – завистливо вздохнул Оська. Оська Граневич ремня не знал. Отец, Абрам Семёнович, стеклодув на химкомбинате, по понятиям дворовых кумушек, считался добрым семьянином. Зарабатывал на зависть другим. Деньги аккуратно приносил в семью. Попивал, правда, но не запойно, – всего дважды в месяц: в аванс и в получку. Зато крепко. В такие дни Оська не засыпал в своей комнатёнке допоздна, – подрагивая, ждал отца. Когда ключ проворачивался в замке, Оська обмирал. Если в спальне родителей начиналась возня, крики отца, плач матери, Оська вскакивал с кроватки и, бесстрашный, мчался в родительскую комнату, пытаясь отвести беду от матери, страдающей пороком сердца. Отец с заступником не церемонился – давал наотмашь «леща», так что субтильный Оська кулём отлетал к стене и – затихал. Мать с воплем ужаса бросалась к сыну, ощупывая и закрывая собой. После чего, опамятав, утихал и суровый стеклодув.

Слабака сына Абрам Семёнович не уважал. Уже во втором классе Осип Граневич получил грамоту на межшкольной математической Олимпиаде. Отец бумажку пренебрежительно отбросил: «Вот уродился головастик. Ты б, умник-фигумник, в секцию акробатики, что ли, записался. А то ходишь сморчок сморчком».

Оська терпел. Даже друзьям, стыдясь, не жаловался. Но они и так знали, как, впрочем, и вся школа: если Граневич-младший появился с опухшей щекой или фингалом под глазом, стало быть, накануне у старшего был аванс.

Но в тщедушном Оськином теле жил неукротимый дух. И через две недели всё повторялось. В школе Оське сочувствовали. «Хоть и слаб, но не слабак», – уважительно говорили одноклассники.

Зато Даньку лупить было некому. Отца он никогда не видел. Сколько помнил себя, отец пребывал в какой-то непрерывной загадочной загранкомандировке. И представления об отце сложились у него по скупым воспоминаниям матери, а больше – из рассказов дяди Славы, отцовского друга по таинственному КГБ. В классе над безотцовщиной Клышем посмеивались, и Данька поначалу переживал. Как-то не сдержался, взрыднул дома: у всех отцы, и только он вроде сироты. И тогда дядя Слава, бывший у них в гостях, обхватил его за плечи и доверительно рассказал, что стесняться ему нечего. Наоборот, он может гордиться отцом, потому что тот за границей выполняет особо важное задание Родины. Понял?

Данька аж задохнулся от гордости: стало быть, его отец – разведчик. Храбрейший и таинственнейший из людей.

С этой минуты в жизни Даньки появилась цель: стать разведчиком, как отец. Не раз, засыпая, представлял он себе, как вырастет, получит первое задание за границей. И там случайно встретит отца. И они скупо обнимутся.

Но когда это ещё будет! А пока из засиженного мухами кухонного оконца на втором этаже за ними исподлобья наблюдала Фаина Африкановна.

– К директору школы пойдёт, – сообразил Оська. – А тот отца вызовет.

Припомнил массивный кулачище отца. Вздохнул безысходно.

– Сбежать бы куда.

– В Америку! – подхватил гораздый на любую авантюру Алька. – Я с мамой на лекции по международному положению был. Лектор – Сергач, сосед из нижней квартиры. Так вот, Сергач сказал, что в США сейчас расизм, – он со смаком выговорил диковинное словцо. – Но негры в гетто уже поднимаются на борьбу. Вот бы к ним на подмогу!

– Там без нас есть кому помочь, – Данька подумал об отце. – Здесь надо действовать. Сдать, скажем, деньги в Фонд мира. Против расизма.

– И чтоб до «Пионерской правды» дошло! – синие, чуть навыкате, Алькины глаза заблестели. – Напишут про нас, что вот, мол, почин. Тогда никакая Африкановна не страшна. А лучше свой фонд организовать – пионеры против расизма. Может, движение в нашу честь объявят.

– Здорово бы. Только у нас у самих денег нет, – напомнил здравомыслящий Оська.

– Велика важность! Главное – идея! Можно в комиссионку чего-нибудь загнать! – тотчас нашёлся Алька. – У матери туфель да сапог не счесть. Аж десять коробок. Лифчиков да комбинашек – вообще из тумбочки выпирают. Сдать половину – разве заметит?

– Без паспорта не возьмут, – охолонил Оська.

Алька огорчился. Но долго огорчаться он не умел. На это у него не было времени. Планы, подпирающие один другой, бурлили в его полной фантазий голове, требовали выхода и не давали зацикливаться на неудачах. Он так был переполнен идеями, что ни одну не успевал додумать до конца – уже подталкивала следующая.

– Тогда букинистический! – Алька прищёлкнул пальцами. – Дома собрания сочинений в два ряда! Папаше, что ни предложат, – всё тащит. А страницы – я перелистывал – половина склеенные. Во второй ряд вообще никто никогда не заглядывает. Библиотеку фантастики загнать – влёт уйдёт.

Он гордо скосился на Даньку. Данька хмурился, прикусив нижнюю губу. Алька и Оська, переглянувшись, выжидательно примолкли. Когда Данька прикусывал нижнюю губу, стоило подождать. В отличие от Поплагуева, палившего предложениями как автоматными очередями, Клыш по натуре был снайпером: не спеша выцеливал и – бил.

– У тебя, кажется, горн есть, – припомнил он.

– В пионерлагере подарили как лучшему горнисту, – осторожно подтвердил Алька. На самом деле горн он спёр, прихватив заодно и барабан.

– Дудка есть, деньги будут! – объявил Клыш. Огляделся. Неподалёку крутился школьный стукач Борька Першуткин. Данька на всякий случай погрозил ему, отгоняя, кулаком, поманил друзей за кусты акации, в песочницу, и только там шепотом поделился идеей.

– Класс, – восхитился Оська.

– Здо́рово, – согласился Алька. – Только надо куда-нибудь подальше от дома. Чтоб потом не нашли.

– Но мы ж для благородного дела!

– Для благородного. Но лучше, чтоб не нашли.

…В семь вечера, в окраинной новостройке пос. Южный, в дверь квартиры верхнего этажа шестнадцатиэтажного дома позвонили. Хозяин, в стираной майке, с маслянистым жёлтым подбородком, с обглоданной курицей в руке, приоткрыл дверь и несколько оторопел. На пороге стояли три пионера в белых рубахах и красных галстуках. – Чего, ребята? Макулатуру собираете?

В ответ один, рыженький, коротко ударил в барабан, другой, повыше, зычно протрубил, третий шагнул вперед, приложил руку в пионерском приветствии, волнуясь, объявил: – Не макулатуру. Даже наоборот. Собираем взносы в Фонд борьбы с расизмом. Взносы добровольные.

Он вытащил из-под мышки клеенчатую общую тетрадь, послюнявил карандаш:

– Ваша фамилия?

– А без фамилии нельзя? – хозяин улыбнулся вышедшей следом жене.

– Нельзя. У нас отчётность, – нахмурился юный бюрократ. Жена расхохоталась:

– Не томи мальчишек. Подай-ка мою сумку.

Она вытащила рубль, протянула:

– Зайдите. Чаем напою.

– Спасибо. Но нам еще остальных обойти нужно.

Пионеры дружно отсалютовали и позвонили в соседнюю дверь.

Не отказывал никто. Кто легко, кто со вздохом, кто ворча. Кто рубль, кто трешку, а, бывало, и пятерку, – но подавали все. Привычные к постоянным поборам на работе, люди не сомневались, что пионерский рейд санкционирован где-то на уровне райкома или горкома.

Работали неделю. Добычу паковали в металлические коробки из-под печенья и леденцов и сгружали к Альке в диван.

После школы собирались, пересчитывали. Когда счёт пошел на тысячи, приспособили счёты. Счетовод Граневич лихо перекидывал кости.

– Ещё одна тыща! – громогласно объявил он.

Глядя на разбросанные по дивану купюры, Алька ощутил томление. Рука потянулась к ближайшей трёшке.

– Отметить бы надо портвешком, – предложил он. – Я, пожалуй, сбегаю!

– А как же негры? – укорил Данька. – Неграм нужнее.

Алька огорчился. Пока денег не было, он верил, что неграм они нужнее. Но при виде взлохмаченного холмика засомневался.

– Так не убудет с них с трёшки, – неуверенно возразил Алька. – Заодно «Памира» прикуплю.

К сигаретам он пристрастился, таская их из отцовского стола.

В прихожей провернулся ключ.

– Полундра! Папаша! – Алька всполошился.

Времени распихать деньги по коробкам и даже просто смести их россыпью внутрь дивана уже не было. Потому все трое тесно, спина к спине, плюхнулись на сиденье, придавив бумажки собственным весом.

Из прихожей донеслось громкое, с фальшивинкой: «Гром победы, раздавайся! Веселися, гордый росс!»

– Поёт! Значит, опять кого-нибудь посадил, – определил Алька. Застеклённые дверные створки распахнулись. В гостиную, оглаживая примятые фуражкой волосы, вошел приземистый военный в подполковничьих погонах – главный прокурор военного гарнизона Поплагуев.

День и впрямь выдался удачным. После сессии горсовета прокурору повезло выпить в компании второго секретаря райкома. Потому на одутловатом лице Михаила Дмитриевича при виде сына и его дружков появилось снисходительное, педагогическое выражение. Но уже в следующую долю секунды он заметил неестественное, виноватое шебуршение, непонятный, сродни тараканьему, хруст, знакомый страх в глазах сына.

Михаил Дмитриевич шагнул вперед. Не церемонясь, ухватил сына и ближайшего к себе – Оську за локти, рывком стряхнул с дивана. Лицо полнокровного прокурора побагровело, скошенная челюсть отвисла. По всему дивану оказались разбросаны деньги. Лохматые, вздыбленные рубли, трёшки, пятерки грязной пеной покрывали обивку. Даже навскидку денег было очень много.

– Что это? – глухо произнес Михаил Дмитриевич.

– Это для негров, – сообщил Алька.

– Чего?!

Алька умоляюще подтолкнул Клыша.

– Для американских негров, – стараясь держаться убедительно, подтвердил тот. – Мы фонд учредили – «Пионеры против расизма».

И всё-таки, рассказывая, Данька сбивался и путался, потому что при виде полезших из орбит прокурорских глаз начал понимать, что дело, казавшееся ему безусловно необходимым и правильным, со стороны выглядит совсем-совсем иначе.

Все трое, переглядываясь, ждали, что скажет Алькин отец. А тот, тяжело сопя, раскачивался с носка на пятку, так что паркет жалобно постанывал под кованым сапогом. Наконец, с сапом выдохнул.

– Это что же выходит? – прорычал он. – Сын прокурора Поплагуева – мошенник?.. Мошенник?! – с яростью обратился он к сыну. – Да в нашем роду все, наоборот, отродясь сажали. Слышишь ты, выродок?!

– Почему мошенник? – пискнул перетрусивший Алька. Он заметил, что взгляд отца заметался по комнате, наверняка в поисках ремня. Это придало вдохновения. – Мы для пользы! Для угнетенных! – отчаянно выкрикнул он.

Впрочем, Михаил Дмитриевич, описав глазами круг по комнате, вновь уткнулся в разбросанные деньги, и это переменило его мысли.

Ремень мог подождать. А что делать со всем этим? Ведь дойди до кого-нибудь слух, что малолетний сын прокурора Поплагуева «обнёс» с дружками несколько многоэтажных домов, позору не оберёшься. А может, и позором не отделаешься. И прокурор Поплагуев поступил так, как поступают воры, – хочешь отмазаться сам, замажь как можно больше народу.

– Мать дома? – обратился он к Клышу. Тот, взглянув на настенные часы, неохотно кивнул.

– Тогда живо собирай свои деньги и идем к ней, – определился прокурор.

Михаил Дмитриевич дождался, пока Данька, торопясь и сминая купюры, сгребёт их в самую большую коробку – из-под монпансье, цепко ухватил его за рукав: – Пошли, малолетний преступник.

– Так, может, и я. Мы ж вместе, – Алька, хоть и трусил, но бросать друга не хотел. Выступил вперед и Оська.

– Вы своё сделали, – отрубил прокурор. Оглядел переминающегося Граневича.

– Язык за зубами держать умеешь?

– Чего?

– Марш домой, говорю, и – чтоб ни звука. Отец узнает – башку оторвёт… А ты – приготовься! – уходя, цыкнул он на сына.

Нина Николаевна Клыш только вернулась с работы, совершенно замотанная, – готовили срочный вопрос на бюро. Потому она не сразу поняла, отчего сына привел домой сосед и чего Михаил Дмитриевич от неё хочет. А когда поняла, испугалась похлеще прокурора. Ойкнув, осела на табуретку.

– Как же ты это, сынок? – спросила она потупившегося сына. Искательно поглядела на хмурого прокурора:

– Может, им пройти по квартирам и вернуть?

По скептической ухмылке Михаила Дмитриевича сообразила, что сморозила глупость, – начни возвращать, и тогда точно всё всплывёт.

– Что ж делать-то будем? – Нина Николаевна по-бабьи всплеснула руками.

– Уж сделали, что сумели. Вырастили мерзавцев, – отчеканил прокурор. – Одна надежда – никто не сообразит. Они ж все-таки дураки-дураки, но не идиоты. Не в собственном доме нагадили, а аж за семь остановок, в Южный ездили, где их не знают.

Прокурор кивнул на раздутую коробку:

– А это советую выкинуть. Не было – и всё…

Чувствуя неловкость, потоптался.

– А впрочем, как хотите, Нина Николаевна! Ваш – организатор преступной шайки. В смысле – инициатор. Вам и решать. Я к этим грязным деньгам не прикоснулся. И даже не знаю, сколько там.

Дверь за расторопным прокурором захлопнулась. Мать и сын остались вдвоем.

– Мам! – совершенно потерявшийся при виде материнских слёз Данька робко потеребил ее за волосы. – Но мы ж, по правде, не себе. Угнетенным!

– Угнетенным! – Нина Николаевна притянула сына. – Дурашка мой! Я-то знаю, что не себе. А другие что подумают? А до отца, не дай Бог, дойдет?

Она сама испугалась, как сжался при упоминании об отце сын. – Не сейчас, конечно, – поспешила она исправиться. – Но только надо так жить, чтоб не стыдно было, когда вернется. Понимаешь?

Она обхватила руками голову сына, вгляделась в растерянные, полные раскаяния глаза:

– В общем, беги на двор и выкинь это в помойку.

– Как же в помойку? Тут много, – испугался Данька.

– Много, мало – знать не желаю, – простонала мать. – Слышал, что Михаил Дмитриевич сказал? Хотя в помойке – мало ли кто углядит! Начнут дознание. Добеги до рощи, там и… Только бы не узнали! Господи, только бы не узнали.

Такая мольба прозвучала в ее голосе, что Данька, не возражая, с коробкой под мышкой выскочил во двор. Выбегая, заметил, что мать кинулась к телефону.

Готовиться к порке Алька начал, едва дверь за отцом захлопнулась. Нашел на балконе среди инструмента остренный сапожный нож и порезал отцовский ремень в мелкую стружку. Рассудив, что хуже уж не будет, на всякий случай порубал и подтяжки. Увы! Оказалось, что на антресолях хранился ещё один ремень: толстокожий, с добротной заточенной пряжкой. Даже Михаил Дмитрич, покрутив, засомневался.

– Ступай, обормот, по соседям, – смилостивился он. – Не найдешь обычный ремень, – исполосую этим.

Дважды предлагать не пришлось: Алька метнулся к Земским.

Первый заместитель генерального директора производственного объединения «Химволокно» Анатолий Земский с женой получили квартиру одновременно с Поплагуевыми, в одном подъезде, только этажом ниже. Единственно – не трех-, а четырехкомнатную. Хватало, конечно, и трех: в «коммунальной» стране любая отдельная квартира считалась немыслимым благом. Но лишняя, четвёртая комната на бездетную семью была подтверждением, что в номенклатурной цепочке прокурор военного гарнизона котируется ниже заместителя директора комбината. И это царапало прокурорское самолюбие.

Впрочем, у Михаила Дмитриевича хватило ума не выказывать обиду. Напротив, постарался сблизиться с новым соседом, поскольку знал: всякая бытовая проблема, будь то финская стенка или штакетник для дачи и даже заоблачный дефицит – третья модель «Жигулей», над решением которой подполковник – прокурор потел неделями и месяцами, Земским решалась походя, поднятием телефонной трубки. Приятельство с таким человеком сулило немалые выгоды.

…Их было два друга, два фронтовика, два руководителя крупнейшего в отрасли градообразующего гиганта. Генеральный директор комбината – гривастый и осанистый Аркадий Комков, Герой Соцтруда, лауреат, орденоносец, и его первый зам, Анатолий Земский, – шумный, искромётный любитель розыгрышей и сальных анекдотов, счастливый баловень женщин. Крутая, залысая голова, чересчур крупная для невысокого, плотно сбитого тела, при ходьбе постоянно клонилась вперёд, как бы разгоняя запаздывающие ноги, отчего возникало ощущение, что он всегда на бегу.

Вдвоём эти двое решали все важнейшие комбинатовские проблемы. Если требовалось пробить вопрос на уровне первого секретаря обкома, министра, а то и Совмина, Аркадий Иванович Комков надевал свой орденоносный, в висюльках костюм. Это была его «тяжеловесная» зона ответственности.

Всю остальную «поляну» «перекрывал» Земский. Среди министерской и областной номенклатуры не быть знакомым с Земским считалось неприличным. Его знали все, от председателя облисполкома до администратора футбольной команды «Химик». Впрочем, на «ты» он был и с дефицитным слесарем в автосервисе, и с жокеями на ипподроме, и с комбайнером из подшефного совхоза «Красный химик». Да и двора не чурался. В выходной мог выйти в заграничной байковой пижаме с норковыми отворотами и в кожаных «шведках» на босу ногу к доминошному столу, где в паре со старшим Граневичем сносил любого.

Легко сошелся он и с соседом-прокурором, оказавшимся крепким собутыльником. Сблизила их послевоенная Германия. Земский, сбежавший на фронт в неполные восемнадцать, закончил войну в Берлине. Юный опер НКВД Поплагуев боевые действия не захватил даже краешком. Но сразу после победы был направлен в Германию, где и прослужил три года. Так что им всегда находилось о чем повспоминать под рюмочку.

Куда поразительней, что тёплые отношения связали жён.

Жена Земского, Тамара, – грузная, хлопотливая одесситка, с неизменной пачкой «Герцеговины флор», с утра до вечера, как сама любила сострить, отдыхала по хозяйству. Среди дворовых старушек, нянечек, домохозяек слыла бандершей и авторитетнейшим во всех разборках судиёй.

Совсем иной кости была выпускница Московского текстильного института Марьяна Викторовна Поплагуева. В свои тридцать три всё ещё по-девичьи хрупкая, балуемая мужем, – на двадцать лет старше её. Но неулыбчивая, вечно углублённая в себя, будто что-то точило изнутри. Проходя по двору, то и дело забывала поздороваться, за что схлопотала среди дворовых кумушек репутацию задаваки и воображалы. Расслаблялась она по вечерам, садясь за пианино. Когда пела несильным, тёплым голосом любимые романсы, голубые глаза будто распахивались изнутри, хмурое лицо разглаживалось, в уголке губ появлялась мечтательная складка. В юности Марьяна летала во сне. Взмывала под облака, кувыркалась в воздухе. После свадьбы в нежную минуту призналась мужу. Муж – прокурор – предостерёг: «Смотри, не задень за линии высоковольтных передач. Замкнёт – разобьешься. Костей не соберёшь». Предостережение запало. Какое-то время Марьяна ещё летала. Но осторожненько, опасаясь зацепить провода. Потом и вовсе взлетать перестала. А там и сны ушли.

Подружил соседок неожиданный случай. По подъездам дома долгое время ходила по утрам некая баба Шура, предлагала по дешёвке сметану, яйца, творог. Весь дом знал, что работает баба Шура раздатчицей в детсаду. Там же и подворовывает. Одни захлопывали дверь. Но другие брали. И – никто не сообщал. Как-то Тамара, возвратясь с рынка, услышала на площадке верхнего этажа заливистую матерную брань бабы Шуры. Поднялась. У распахнутой двери Поплагуевых застыла растерянная Марьяна Викторовна. При виде соседки показала на сумки с наворованным. «Понимаешь, я же ещё и виновата, что не беру».

– Звони участковому, – предложила ей Тамара; втолкнула разбитную воровку в квартиру: – Всё, шлында, отдухарилась.

Работала Марьяна Викторовна заместителем начальника прядильного цеха «Химволокна» и, подобно мужу, сутками пропадала на работе. Порой муж и жена сходились домой к ночи. Жена заглядывала в холодильник и виновато разводила руки.

Времени заниматься воспитанием ребёнка у Поплагуевых не было. Уже через год после рождения Альки супруги приискали ему няньку, тётю Мотю, – одинокую старушку с улицы Резинстроя, что на Первом посёлке. Утром, перед работой, Марьяна на прокурорской машине завозила малыша к тёте Моте. Сгружала из авоськи продукты: «Здесь и на вас хватит. Но, пожалуйста, чтоб глаз не спускать». «Даже в голове не держи! В лучшем виде обихожу», – успокаивала неизменно развесёлая нянька с морщинистым, спёкшимся личиком и носиком, пунцовым, будто обгрызанная, плохо очищенная морковка.

Вечером один из супругов заскакивал за сынишкой. Нарадоваться не могли. Разве что смущала худоба да появившаяся чесотка. Впрочем, тётя Мотя авторитетно разъяснила, что конституция у ребенка субтильная, и продукт весь пока идёт в косточку.

Соседка Тамара, с которой Марьяна поделилась впечатлениями от чудесной няньки, оглядев корочки за детскими ушками, а особенно услышав «про косточку», обеспокоилась.

– Дай-ка адресок, вечерком сама заберу дитятко, – предложила она.

Терпения до вечера Тамаре не хватило: заявилась после обеда. Из распахнутого, с обрывками клееной бумаги окна первого этажа лилось патефонное: «Эх, мороз, мороз!» Облупленная фанерная дверь оказалась незапертой.

Красноносая певунья тётя Мотя коротала одиночество с чекушкой, запивая её последним, что оставалось в родительском пакете, – молочной смесью. Слёзы скатывались по морщинкам, словно по желобам.

– Прям за душу берет, – пояснила она незнакомке.

Тамара огляделась:

– Где мало́й-то?

– Как это? – тётя Мотя смешалась, заозиралась. – Только ж был! Погулять, должно, пополз. Такой пластун!

Из-под панцырной кровати тявкнули.

– Да вот же он! – обрадовалась тётя Мотя. – На месте. Как в аптеке. А ты вообще хто?

Тамара откинула покрывало, с кряхтеньем опустилась на колени, заглянула. Из темноты на неё смотрели четыре глаза. Щенок и детёныш с мордашками, покрытыми слежалой коркой. Меж ними стояло блюдечко с засохшей манной кашей. Похоже, кашу эти двое делили по-братски.

Вопль, подобный сирене, прорезал тишину улицы Резинстроя. Разъяренная Тамара с младенцем в левой и с кочергой в правой гнала блажащую, перетрусившую тётю Мотю через весь Первый посёлок, то и дело охаживая по хребту.

Вечером от неё полной мерой досталось и непутёвым родителям. И когда спустя ещё неделю Марьяна, робея, сообщила подруге, что отдаёт малыша в ясли, та встала горой:

– Хватит ребятёнка калечить! Ко мне его по утрам. Я тебе и за ясли буду! И за папу с мамой!

Так и получилось, что сколько Алька помнил себя в этой жизни, столько в ней были дядя Толечка и тётя Тамарочка. Которым проказливый соседский мальчишка, легкий и звонкий, как бубен, заменил нерожденного ребенка.

…Алька с силой жал на звонок. Из глубины квартиры послышались знакомые шаркающие шаги, голос тёти Тамарочки: «Толик! Я открою. И иди, наконец, покушать или ты лопнешь моё терпение».

Тётя Тамарочка распахнула дверь, прижимая к животу заварной чайник с притороченным к носику ситечком.

– О! Аленький пришел! – громогласно обрадовалась она. – И вовремя, лапушка. Я как раз сегодня удачно сделала базар. Синенькие твои любимые приготовила…

– Тётя Тамарочка, найди ремень, – Алька подпустил слезу.

– Какой то есть?.. Да ты никак?!.. Что ж такое-то?! – тётя Тамарочка перепугалась. – Толик!!!

– Что тут у вас?! – дядя Толечка, дотоле равнодушный к угрозам жены, уже спешил на голос. В жениных интонациях он ориентировался, словно опытный лоцман в хоженой-перехоженной гавани.

– Да вот, – тётя Тамарочка растерянно ткнула в Альку. – Хлопчик за ремнём пришел.

Ещё через минуту громыхнула дверь на верхнем этаже, по кафелю увесисто задробили подкованные каблуки. По лестнице спускался гневный родитель. В проеме показались овальные носки яловых сапог, полощущиеся галифе. Алька шмыгнул за тётю Тамарочку, будто птенчик за наседку.

– Так и знал, что прятаться, стервец, побежит! Только дай поблажку! – обнаружив квартиру Земских приоткрытой, объявил Михаил Дмитриевич. Разглядел за спиной соседки силуэт сына. – Я тебя, поганец, зачем послал? А ну, вылазь под отеческую длань! Пропусти-ка, Тома!

Он сделал попытку протиснуться внутрь. Но тётя Тамарочка шагнула навстречу и, широкая, как корыто, опечатала собою вход.

– Не отдам хлопчика! – объявила она.

– Ты чо, Тамара, с цепи сорвалась? – Михаил Дмитриевич опешил. – Когда и учить как не щас, пока ещё поперёк лавки. Знаешь хоть чего натворил?

– Знать не желаю! И тебя тоже. Я как раз имею тебе сказать, что ты изувер! – Тамара, добрая по натуре, цивилизованно ругаться не умела. Если уж доводилось, то сразу пускала в галоп – срывалась на крик. – Ишь чего надумал! Мало́го пряжкой стегать! А самому если портки вислые скинуть?

Тут начал закипать и не привыкший к пререканиям прокурор:

– А чего ты вообще лезешь?! Мой сын – считаю нужным, стегаю.

– Это пока твой! Да тебя родительских прав лишить мало! – заблажила вошедшая в скандальный раж Тамара. – Думаешь, если прокурор, так и закон не писан? Ан пропишу, что мало не покажется!..

– А ну, отдай, пока по-хорошему!.. – Михаил Дмитриевич попробовал сдвинуть упрямую соседку. Безуспешно. – Гляди, мужу расскажу, что не в своё дело лезешь! То-то схлопочешь!

– Так и скажи! – Тамара слегка посторонилась, и Михаил Дмитриевич в витраже огромного шкафа «Хельга» увидел отражение хозяина. Земский стоял, набычившись. Морщины волнами перекатывались по крутому, залысому его лбу.

– Слышь, Толь, чего твоя удумала?… – неуверенно обратился Михаил Дмитриевич. – Волю взяла: сына отцу не отдавать.

Он будто споткнулся о недобрый, исподлобья взгляд. Таким, суровым, компанейского соседа Поплагуев прежде не видел.

– Вот что, Михаил, – процедил Земский. – Еще раз мальчишку тронешь, как бог свят, – руки не подам. А сегодня вовсе не отдам. Ступай, чтоб глаза тебя не видели!

Через плечо жены дотянулся до ручки и захлопнул дверь перед носом ошеломлённого прокурора. Дождался, пока потяжелевшие шаги потянутся вверх по лестнице. Кивнул жене на дрожащего Альку:

– Приготовь, где поспать. И вообще, давно пора для мальчишки комнату организовать.

– Так я ж всей душой, Толечка, – тетя Тамарочка обрадовалась, всполошилась. – Я уж прикидывала: можно угловую под детскую освободить. Даже мебель приглядела, такую пёстренькую, в горошек! Как раз мальчиковую. Смотрела и думала: вот бы для Аленького!

– Ну так и!.. Будто не знаешь, где деньги лежат. Пошли, Алька! Поучу в маджонг играть.

В девять вечера к Клышам приехал дядя Слава.

– Неграм, говоришь, собрал? – дядя Слава разглядывал Даньку с каким-то свежим интересом.

– Неграм, – чувствуя себя полным дураком, подтвердил Данька.

– Сам или кто надоумил?

– Сам.

– Может, и сам. С тебя станется. А с чего ты взял, что деньги эти до негров бы дошли?

– Как это? – не понял Данька. – Мы ж в Фонд сдать хотели.

– И я о том же, – непонятно хмыкнул дядя Слава. Он скосился на дверь, убеждаясь, что мать их не слышит, подманил к себе обескураженного пацанёнка, шепнул. – Неграм, брат, и без нас с тобой неплохо живётся.

– Как это? – у Даньки аж рот приоткрылся.

– Подрастешь – поймешь. Ты хоть одного негра видел, чтоб в СССР попросился? – дядя Слава заговорщически подмигнул. Приложил палец к губам, – в комнату вошла мать.

– А вот то, что ты сотворил, может и впрямь плохо кончиться, – с приходом матери дядя Слава посерьезнел, заговорил увесисто. – Я, конечно, прослежу, чтоб ходу не дали, – он повернулся вполоборота к Нине Николаевне. – Но формально, если где всплывёт, – налицо мошенничество в крупных размерах. Посадить по малолетству не посадят. А вот пятно расплывётся – ни одна химчистка до конца жизни не отчистит! Да и чего тебе здесь болтаться? В общем, мы с матерью посоветовались, – что скажешь, чтоб в Суворовское училище поступить?

Данька испуганно глянул на мать, слабо ему улыбнувшуюся. Буркнул упрямо:

– Я не хочу в армию. Я хочу, когда вырасту, к вам, в чекисты. Чтоб на страже Родины, как папа.

– Вот и начинай готовиться, – согласился дядя Слава. – Военная дисциплина чекисту на пользу. В училище на языки налегай. Сейчас в школах они вроде хорового пения. Хошь пой, хошь из рогатки пуляй. Но нашему брату чекисту, особенно с иностранным уклоном, без языков никуда. И вообще усвой. Все хотят от жизни схожего, – чтоб много и сытно. Просто большинству на халяву подавай. Вот это большинство, орава подкаблучная, оно как раз в шлак уйдёт. А в люди пробьётся тот, кто пробивается. В общем, чтоб по уму…

Он потряс кулаком. Мать всплакнула.

Прошло две недели. Всё, по счастью, было тихо. И всё-таки по окончании четверти Нина Николаевна отвезла сына в Суворовское училище – за триста километров.

Алькина жизнь потихоньку смещалась с четвертого этажа на третий. Поначалу он лишь дневал у Земских. Под присмотром тёти Тамарочки готовил уроки, за собственным письменным столом с позолоченным чернильным прибором и разноцветными стёрками. Бродил по квартире среди сваленных в беспорядке литературных журналов. Изредка, с разрешения матери, оставался на ночь. Но со временем, мало-помалу, перебрался, как шутил дядя Толечка, на ПМЖ.

Вечно занятые родители этому не препятствовали. Напротив, чувствовали себя обязанными бескорыстным соседям. И теперь уже мать, соскучившись, забегала к Тамаре и просила отпустить сына на вечерок погостить.

Алька любил ночевать у душевных, ставших ему ближе близкого людей. Любил лежать в собственной комнате, среди книжных полок, на тёплой, заботливо подбитой по краям тахте. Любил, покопавшись в «Библиотеке приключений», почитать перед сном. Тянулся рукой к этажерке, включал лампу с бумажным абажуром на синем стеклянном цоколе.

«Я лишь самую секундочку-рассекундочку», – уверял он тётю Тамарочку. И, конечно, зачитывался, забыв о времени, пока не возвращалась воспитательница. Стараясь выглядеть сердитой, гасила лампу, произносила: «Кто из нас утром должен идти в школу?! Или ты за Наполеона, чтоб без сна обходиться?»

Алька лежал в темноте и слушал, как в глубине квартиры с ленцой переругивались хозяева.

– Томка! Почему опять галстук на завтра не подобран? Доиграешься, уволю в запас! – стращал дядя Толечка.

– Да на же, удавись! Ещё и погладила ему! И вместо чтоб спасибо…

– О! Другое дело! Тогда взыскание снимаю.

– Погляди-кось! Новую кофточку шифоновую прикупила, – через минуту доносилось тёти Тамарочкино, кокетливое. – Глянькось, какие фонарики скла́дные. Ну, как выгляжу?

– Это смотря с кем из моих секретарш сравнивать, – отвечал сквозь зевоту дядя Толечка. – Ежели со старшей, то на уровне, а если с той козочкой, что на днях принял, уже не соответствуешь.

– О господи! Шоб ты провалился, кровопивец! – тётя Тамарочка с чувством хлопала дверью, выскакивала в коридор.

– Тьфу, тьфу, конечно, – слышалось следом приглушенное ее бормотание возле Алькиной комнатки. Потом дверь тихонько приоткрывалась. Тётя Тамарочка прислушивалась к притворно ровному дыханию.

– Спи, лапушка! Спи, колокольчик! – выдыхала она, пахнув папиросным запахом.

Алька улыбался в темноте и засыпал. В этом доме он часто засыпал с улыбкой. А просыпался с улыбкой – всегда. Тёплый после сна, с «вафельной» щекой, полный предвкушения перед зарождающимся днём, сулящим новые радости и проказы.

И оба Земских старались подкараулить момент пробуждения.

– Таки солнечный мальчик, – неизменно шептала Тамара. На что муж, стыдливо убирая глаза, согласно кивал.

Собственно, и воспитанием Алькиным больше других занималась тётя Тамарочка, совершенно игнорируя педагогические приёмы. Их у неё просто не было. Была лишь огромная любовь к маленькому воспитаннику и интуиция, что с лихвой замещала тома педлитературы.

К примеру, сама чистюля, она приучала к чистоплотности и Альку. Но делала это на свой лад. Скажем, Алька обожал играть с дядей Толечкой в сыщиков и воров. Сам он обычно был сыщиком, а дядя Толечка вором.

Когда Алька разбрасывал игрушки, тётя Тамарочка всплёскивала руками и качала головой:

– Ай-я-яй, Аленький! Немедленно убирай! А то придут воры и скажут: – Фу, как у вас грязно! И уйдут к другому мальчику.

Логики в этом не было никакой. Но эффект оказался удивителен: с малолетства Алька накрепко усвоил, что неряшливость недопустима.

Одна только угроза не срабатывала.

– Не будешь слушаться, вырастешь, как этот олух, дядя Толечка, – бурчала порой тётя Тамарочка.

Стать таким, как дядя Толечка, Альке мечталось.

Едва ли не первое, что запомнилось Альке из детства, – когда дядя Толечка впервые взял с собой его, четырехлетнего, на комбинат.

Тётя Тамарочка умчалась со сломанным зубом в поликлинику, и оставить малыша оказалось не с кем.

За первым заместителем директора комбината Земским, конечно, была закреплена персональная машина. Но на работу он на ней не ездил. Шёл пешком: через двор, по тропинке вдоль сараев, до дыры в заборе, сквозь которую пролезал на территорию Дворца культуры. По асфальтовой дорожке выходил на площадь Московской заставы, от которой к комбинатовской проходной тянулась тополиная аллея.

По широкой аллее текли два встречных людских потока: ночная и утренняя смены. Текли себе потихоньку, не соприкасаясь. Ночная смена – умотавшаяся, утренняя – не пробудившаяся.

Но едва ступал на аллею Земский, потоки смешивались, образуя вокруг него буруны. Энергичного, с веселинкой в глазах замдиректора останавливали, догоняли. Докладывали, доводили до сведения, сообщали, делились, жаловались, умоляли, требовали, похвалялись и, начинённые свежими анекдотами и подначками, неохотно уступали место другим, нетерпеливо ждущим очереди. Так что путь к комбинату вместо отведенных пяти – семи минут занимал у Земского тридцать – сорок. Зато, даже не дойдя до заводоуправления, он уже знал, где какой сбой произошёл, по чьей вине, чьими силами и в какие сроки это можно исправить.

Раздеваясь на ходу, проскакивал через приёмную, плюхался на ручку массивного кресла, подтягивал к себе телефоны, и – всё вокруг закипало. Так что к директорской планерке, когда подъезжал Комков, половина проблем оказывалась решена, другая – «запущена в дело».

В этот раз, правда, работа клеилась не споро. Мешал маленький Алька, дёргавший бесчисленные проводки и жавший на манящие звонки и клавиши селектора.

Земский недолго размышлял, чем занять малыша. Показал на три кнопки на пульте управления:

– Это, Алька, волшебные кнопки. Нажмёшь – баба выскочит. Показываю!

Он нажал на все сразу. В кабинет вошли одновременно три женщины-секретарши. Удивленные.

– Значит, так, барышни, – объявил Земский. – Как, по-Вашему, должен я сегодня поработать?.. Не отвечайте, знаю, что должен. Потому я сажусь за селектор, а он, – Земский потрепал мальца по головке, – будет вам за директора. А ваше дело – являться по его вызову и всячески занимать.

– Как долго? – нахмурилась старшая.

– А пока планерка не кончится.

Игра Альке очень понравилась. В отличие от секретарш.

Когда к обеду шофер вернул Альку в квартиру, тётя Тамарочка вовсю трудилась: перевязав волосы по лбу, шинковала капусту. О пухлое плечо цеплялась подвешенная к люстре липучка с мухами.

– Тётя Тамарочка! – бросился с порога Алька. – Поиграй со мной в директора. Ты будешь дядей Толечкой, а я секретаршей.

Тётя Тамарочка согласно кивнула.

– Жми на кнопку, – потребовал Алька. – А я пока спрячусь.

Он заскочил за тюль.

– Динь-динь! – сказала тетя Тамарочка, не переставая строчить ножом.

Алька выскочил чертом из табакерки. – Обними меня!

Тётя Тамарочка охотно прижала малыша к себе, потянулась поцеловать. Алька отстранился, упёрся ручками:

– Толюганчик, перестань. Даже не заперто! А если кто войдет?

– Как то есть Толюганчик? – улыбка стекла с широкого Тамариного лица. Нож, мелькавший в ловкой руке, шинканул по пальцу.

Чем закончился его визит на комбинат, Алька не узнал. Перед возвращением мужа Тамара отвела ребёнка в родительскую квартиру.

Много позже Алька понял, сколь по-женски умна была тётя Тамарочка. Как-то случайно поднял параллельную телефонную трубку. Женский голос сочувственно сообщал, что у мужа появилась любовница.

– Не хочу вас расстраивать. Но у нас дома всё хорошо. И будет хорошо! – отчеканила тётя Тамарочка, перед тем как отключиться. Весь день проходила в дурном настроении. Но вечером мужу не обмолвилась ни полсловом.

– Ты с дядей Толечкой счастлива? – улучил как-то добрую минуту Алька.

– А куда деваться? – отшутилась в своей манере тётя Тамарочка. Подмигнула. – Ну и жалко его, стервеца, конечно: что он без меня?

Хлебосольная тётя Тамарочка охотно привечала и Алькиных друзей, переиначив по-своему: огненный Оська превратился в Рыжика, Данька – в Клынечку-худёныша.

Утро у друзей начиналось всегда одинаково. Первым поднимался жаворонок Оська. Бежал вприпрыжку к одиннадцатому подъезду, под Данькино окно.

– Ё-жи-ик! – выкрикивал он позывной из любимого мультика «Ёжик в тумане».

– Лоша-адка! – отвечал через форточку Данька, скатывался вниз, и вдвоем торопились к девятому подъезду – к Земским.

– Ёжи-ик! – кричали уже в две глотки. Из окна высовывалась тётя Тамарочка.

– Дрыхнет ваш ёжик! Подымайтесь пока. Я пирожков замесила.

Она же и снаряжала всех троих в школу, выдавая каждому по бутерброду с любительской колбасой. Двойная и широченная, как наволочка, колбаса свисала с ароматного бородинского хлеба, так что прожорливый Оська обгрызал её с краёв ещё по дороге.

Несмотря на первый неудачный опыт, Земский продолжал таскать Альку на комбинат. Правда, тактику сменил. Теперь он навешивал мальцу на пояс офицерский кортик, показывал на сейф:

– Рядовой Поплагуев! Заступаете на пост. Внутри документы особой важности. Не отходить. Никого не подпускать. Задача ясна?

– Так точно! – браво отвечал рядовой Поплагуев. Что удивительно, стоял часами, стараясь не шелохнуться. Как-то даже описался, но пост не покинул.

Со временем приглашал уже всю троицу. И чем старше становились, тем чаще. Подводил к окну кабинета, распахивал, показывал на дымящие трубы.

– Глядите и впитывайте, – с удовольствием разъяснял он. – В центре цельные бетонные трубы. Это ТЭЦ-3. А вот на Эйфелеву башню похожа – корд. Следующая – шёлкового производства. Штапельное не видно – за корпусами прячется. Ну и так далее. За день не обойдёшь. Вселенная!

Закашлявшись, прикрывал окно.

– В жизни, мальчишки, на заводские трубы ориентир держите, – заканчивал он экскурс. – Они что компас, – сбиться с пути не дадут.

Разрешал посидеть на планёрках, устраивал экскурсии по цехам и производствам.

Причем если Альке и Даньке просто нравилось бродить среди незнакомых людей по огромной территории, проникать, представляя себя ковбоями в прерии, в потаённые, заросшие лопухами, уголки, то Оська Граневич, попав в очередной цех, мчался к фурсункам, транспортировочным лентам. Пытливо выведывал, что и для чего предназначено, за счет чего движется. И почему движется так, а не иначе. Ведь иначе, по его мнению, должно выйти лучше. Всё время порывался что-то попробовать сам. А уж если в этот момент чинили станок или поточную линию, оттащить Оську было невозможно. Вылезал чумазый и счастливый.

– Выучусь, к дяде Толечке работать пойду, – заявлял он, с наслаждением вдыхая запах аммиака.

С ним не спорили: куда же ещё податься победителю бесчисленных межшкольных химических и физических олимпиад.

Но больше всего маленьким шкодникам нравились демонстрации, особенно первомайские. Заранее готовили пульки, булавки, пристреливали рогатки, – всё, что нужно для праздника.

Первого мая, с семи утра, на площадь Московской заставы стягивались комбинатовские. Разбивались по цехам и производствам, разбирали транспаранты и портреты членов Политбюро. В ожидании команды строиться, отплясывали под баяны и гитары, – принаряженные, хмельные, с шарами, красными бантами.

Наконец, из Дворца культуры, где заранее накрывали столик, выходило комбинатовское руководство во главе с первым замдиректора.

– Готовы? – вопрошал, сверившись с часами, Земский. Озирался. – А где мой эскорт?

Обнаруживал троицу.

– Что ж, раз эти здесь…

Земский набирал в широкую грудь воздуха, зычно выкрикивал:

– Комбина-ат! В колонну станови-ись!.. Тр-ронулись!

По его слову, огромная масса людей сбивалась ближе друг к другу. И длиннющей, многоцветной и развесёлой змеёй ползла к центру города, пересекаясь и расходясь с другими такими же колоннами и группами, что реками и ручейками стекались к Советской площади, на которой была установлена трибуна. По мере приближения к площади нарастало усиленное динамиком мощное: «Да здравствует!»… – с ответным многоголосым: «Ур-р-а!» Возле самой площади ответственные в последний раз пробегали вдоль рядов, сверяясь, убеждаясь, подравнивая. Загоняли в центр ослабших в ногах.

Гендиректор Комков стоял на праздничной трибуне, среди областного и городского начальства. А во главе длиннющей колонны на площадь ступал Земский и рядом с ним – рука в руке – торжествующая троица.

– Да здравствуют советские химики!.. – неслось из динамика.

– У-р-ра! – в полном восторге, утопая в общем рокоте, надрывалась малолетняя шкода. В последний раз, впрочем, вопили в два голоса, – суворовца Клыша с ними уже не было.

Вечером, после демонстрации, в квартире Земских, как повелось, собралось «земство» – молодое руководство комбината, Земским выдвинутое и вкруг него сплотившееся. Собирались каждый год. Зачастую заскакивали наспех, стихийно – опрокинуть праздничную стопку, сгонять пулечку. В этот раз собрались всерьёз – с принаряженными, ревниво оглядывающими друг друга жёнами. Тем паче выдались и ещё два повода – проводы и назначение. Накануне Первомая приказом по министерству главного инженера комбината Олега Круничева перевели в Москву начальником Главка. А новым главным на его место назначили заведующего кордным производством Валентина Горошко – ещё одного выдвиженца Земского.

Это была проторенная дорожка – политика Комкова и Земского: недавних молодых, заматеревших, зарекомендовавших себя, проталкивали на повышение в министерство или на укрепление – директорами на новые строящиеся предприятия. Выгадывалось многое: на ключевых местах всё больше оказывалось комбинатовских выдвиженцев, на которых можно было опереться. Одновременно – освобождались должности для подрастающего молодняка, не давая тому застояться.

Хозяйка, как обычно, расстаралась. Из недр буфета был извлечён столовый сервиз «Мадонна». Дубовый, раздвинутый на полкомнаты стол, накрытый расписной скатертью, стоял, уставленный фаршированной рыбой, салатами «Оливье» и «Мимоза», селёдкой под шубой, тушёными баклажанами, десятком нарезок и солений… Само собой – бутылками «Столичной», «Кагора», наливками собственного приготовления. На шкафу пропитывался кремом торт наполеон. Всё это изобилие благоухало, било гостям в ноздри, кружило головы. Но за стол не садились. Ждали запаздывающего Круничева. После демонстрации вместе с Комковым он был приглашён в обком партии.

Оттого оголодавшие гости разговаривали несколько несвязно, сглатывая слюну.

Намекающе поглядывали на хозяина.

– Терпеть! – осаживал Земский. – Захлебнуться героически в собственной слюне, но – терпеть!

Среди гостей крутились неуёмные бесенята – Алька с Оськой.

Алька первым уловил шум за входной дверью и припустил в прихожую. Опережая звонок, распахнул дверь и – взвизгнул от радости: на пороге стоял Олег Круничев. Статный, белозубый, с отброшенным на сторону чубом, при виде Альки расплывшийся в улыбке.

– Какие люди! – прямо через порог он подхватил Альку, подбросил над головой, подержал на вытянутых руках.

– Что? Чмоки-чмоки? – Круничев со смехом поцеловал маленького тёзку. Неохотно выпустил. – Ох и вырос ты, сынку! Скоро не я, а ты меня подкидывать начнёшь!

Алька потянулся обхватить его заново, но на шум в прихожую уже высыпали гости. Круничева принялись обнимать, охлопывать и тут увидели, что на лестничную площадку, отдуваясь, поднялся ещё один гость, – сам директор комбината. Несмотря на теплую погоду, в массивном кожаном пальто. Оживление мгновенно спало.

– Что сдулись? – раздосадованно буркнул Комков. Вообще-то ему нравилось вызывать трепет в подчиненных, но сегодняшний, «праздничный» страх оказался неприятен. – Не пугайтесь, я ненадолго.

Он намекающе повёл плечами. Пальто проворно сняли. В прихожую спорым шагом вышёл Земский – с распахнутыми объятиями.

– Картина Репина «Не ждали»! Да заходи же, наконец, чудное мгновение!.. Тома! – он захлопал в ладоши. – Моё личное кресло дорогому гостю!

Вслед ему неуверенно завторили.

– Никаких кресел. Через сорок минут ждут в обкоме… Поговорить надо, – обратился Комков к Земскому.

– Как скажете, Вашбродь!

Приобняв сановного друга, хозяин увлёк его на кухню. Достал из пузатого застеклённого буфета блюдечко с дольками присыпанного сахаром лимона, початый «Мартель», плеснул в две рюмочки из «охотничьего набора». – С праздничком!

Оба выпили. Потянулись к блюдцу.

– Праздничек мне сегодня Круничев твой сотворил, – приступил к делу Комков, кривясь от кислятины. – В кабинете у Первого заговорил вдруг о необходимости реконструкции… С твоей, конечно, подачи?

– С моей, – не стал отпираться Земский.

Комков набычился.

– Решил через голову – не мытьём, так катаньем? Скажи, чего тебе неймётся?

– Да не мне, Аркаша! Комбинату!

– Комбинату-то что? Премии регулярно капают. Все знамёна держим!

– Пока держим. В Новопесковске, под Знаменкой один за другим новые заводы поднимают. Самые современные технологии внедряют. А мы на чём до сих пор работаем, не забыл? На репатриированном оборудовании, что в сорок пятом из Германии вывезли. На половине станков, если приглядеться, – свастика!

– Зато на другой – нет! – хохотнул Комков.

Земский хмыкнул, – оба знали, что свастики на другой части станков не было потому, что изготовили их ещё до прихода нацистов к власти.

– Спасибо, конечно, фрицам, что на совесть делали, – сказал Земский. – Но у всего есть срок!

– На наш век хватит! – рубанул, не регулируя голос, Комков. Гул в глубине квартиры притих. Земский с силой прихлопнул дверь.

– На наш, может, хватит, – согласился он. – А на их век? – он ткнул в стену. – А на этих? – ткнул в окно. – Чуть не четверть города, считай, от нашего комбината кормится. Отстанем, уйдем в тираж, – куда все денутся?

Комков потянулся к бутылке:

– Государство своё. Не оставит!

– А если оставит?! – не поверил Земский. – Мы, Аркадий, для всех для них и есть государство. И вперёд других думать должны.

– Полагаешь, так всё назрело?

– Перезрело. Десяток лет эту тему перетираем. Пора, наконец, стартовать. Для начала ликвидировать самые вредные производства. СУЗ закрыли. Сколько визгу было. А оказалось – ничего страшного. На очереди – корд и Медный аммиак. В перспективе – второе штапельное. Это – бельмо.

– Эва! В министерстве как раз думают о его реконструкции.

– Министерству просто надо выделенные деньги пристроить. Один хрен – куда. Вбухают и все равно закроют. Не они – мы им должны диктовать план реконструкции. Сам же любишь на совещаниях глаголить, что АРМОС для «Тополей» – золотое яичко. Под его выпуск приспособим Опытно-производственный цех. Ну и сопутствующее – атомные центрифуги, бронежилеты, прочее. Так что военные в обиде не будут – без булки с икрой не останутся.

Но главный упор – на социалку! Это прочно! Пока человек не залезет обратно на дерево, ему нужна будет одежда, прочие излишества. Поэтому основное – полиэфирные текстильные нити. Кордное производство – под выпуск полиэфирного волокна. Тольятти договор с нами спит и видит – лучшего материала на обивку «Жигулей» им не найти. Первое штапельное – под выпуск полисульфона. Медицина и электроника в очередь выстроятся.

– Потянем ли? – простонал Комков. – Это ж капитальный останов. Все показатели разом ухнут!

– Потянем! – горячо заверил Земский. – Не за год, понятно. Хотя бы за пятилетку. А показатели наверстаем, по Ленину! Помнишь, «Шаг вперёд, два шага назад»? Аркаша! Когда и начинать, как не сейчас? Схемы, расчёты – всё готово. Погляди, какую команду подобрали! Молодёжь на подбор! Огурец к огурцу! Копытами бьют, ждут команды. Задачу поставь – и полетят! А Олежку Круничева, лучшего на весь Союз главного инженера, думаешь, не жалко в министерство отдавать? Горошко-то, хоть и люблю, но против него не в пример слабее. А отдаю. Потому что там, на ключе, он для дела нужнее. Всё готово, Аркаша! Люди на номерах. Только ледокол нужен! – он потеребил друга за округлое плечо.

– Люди! Команда! Больно рассиропился, – перебил Комков с внезапным ожесточением. – Полюбуйся на свою команду! Поддакивают тебе, ластятся. А на деле – каждый за свой карман радеет!

Выудил из пиджака смятую докладную, швырнул на скатерть.

– Это список премированных по последнему экспортному контракту! Вглядись!