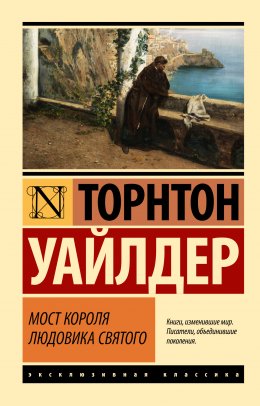

Читать онлайн Мост короля Людовика Святого

Thornton Wilder

«The Bridge of San Luis Rey»

© Голышев В.П., перевод на русский язык

© ИП Воробьёв В.А.

© ООО ИД «СОЮЗ»

Моей матери

Часть первая

Быть может и случайность

B ПЯТНИЦУ, 12-го июля 1714 года, в полдень, прекраснейший мост в Перу разорвался, и пять человек, шедших по нему, упали в пропасть. Мост этот находился на большой дороге, между Лимой и Куско, и сотни людей проходили по нему ежедневно. Он, еще за век до того, был свит из ивовых ветвей, руками Инков и всех приезжающих непременно водили посмотреть на этот мост. В общем это была лишь качающаяся, кружевная лестница, с узкими ступенями и перилами из виноградных лоз, перекинутая через ущелье. Лошади же, коляски и паланкины спускались далеко вниз, чтобы перейти по плотам через узкий поток. Но никто, ни даже вице-король, ни Архиепископ Лимский, никто не проходил там внизу, оставляя вещи и предпочитая пройти по этому мосту Св. Людовика. И Людовик Святой, король французский, и глинобитная часовенка на той стороне, держали его под своим покровительством, и таким образом, казалось, он принадлежал вечности. Нельзя было даже и подумать, что он когда-нибудь разорвется.

Узнав о происшествии, каждый перуанец осенил себя крестным знаменьем и подумал, сколь часто до этого он проходил по этому мосту и сколько раз, не сегодня-завтра, он должен был опять перейти по нему. С волнением люди перешептывались, как бы в кошмаре представляя себя жертвами этого ужасного случая.

Торжественное отпевание состоялось в соборе.

Останки были кое-как подобраны и тела кое-как отделены друг от друга. Сердца людей, живших в прекраснейшем городе Лима преисполнились тревогой. Служанки бросились возвращать госпожам украденные у них браслеты, а ростовщики с жаром стали убеждать своих жен, что ростовщичество, в общем, – не грех.

Все же казалось странным, что это событие могло так отразиться на жизни живущих здесь. Ведь они были привычны ко всевозможным катастрофам, на официальном языке называющимся проявлением Высшей Воли. Коварные волны зачастую смывали селенья, и почти каждую неделю случались землетрясения: рушились дома, падали башни, убивая и грешника, и праведника. Эпидемии охватывали страну, и старость приканчивала жизнь лучших людей. Вот почему столь странным могло бы показаться изумление перуанцев в этом случае. Ведь обрушился лишь мост Св. Людовика, короля французского.

Однако всех это событие потрясло. Но лишь один человек принял какое-то решение в связи с этим. Это был брат Джунипер.

Благодаря стечению странных и, скажем, чрезвычайных обстоятельств, в которых можно было усмотреть и проявление Высшей Воли, – этот, невысокого роста, рыжеволосый, родом из Северной Италии, францисканский монах, – попал в Перу, где он проповедовал индейцам Слово Божье.

В тот полдень было очень жарко и, спускаясь с горы, брат Джунипер остановился, чтобы стереть пот со лба, посмотреть на снежные вершины, вздымавшиеся вдали, взглянуть в эту темную, дикую, цветущую пропасть, послушать щебетанье птиц. Он прошел по мосту. Радость заполняла его сердце. Все обстояло не так уж плохо. Ему удалось снова открыть несколько покинутых церквей, и индейцы толпами стали приходить к ранней обедне и, во время Таинства, слышались стенанья, как будто вот-вот сердца их разорвутся.

Быть может, дивная прозрачность воздуха, быть может, некоторые воспоминанья увлекли его взор туда наверх, не знаю. Но в душе его царило спокойствие. И вот он посмотрел на мост и в это самое мгновенье послышался пронзительный визг, подобный тому, который бывает, когда обрываются струны музыкального инструмента в давно покинутой зале, и он увидел, как мост разорвался пополам, и как пять человек, шедших по нему, беспомощно вскидывая руки, упали вниз.

Каждый бы тут сказал с некоторым чувством удовлетворения: «Вот и я мог бы проходить по этому мосту через пять-десять минут». Но иные мысли и чувства родились в душе брата Джунипера: «Нет, почему же именно эти пять?..»

Если в мироздании существует что-то предначертанное, если судьбы людей повинуются какой-то Воле, – тогда это можно объяснить, проникнуть в историю их жизни и наверно обнаружить тайные причины внезапной смерти.

Случайно ли мы рождаемся, случайно ли мы умираем… И в это самое мгновенье брат Джунипер принял решение расследовать происшедшее и проникнуть в тайну жизни этих пяти и обнаружить истинную причину их конца.

Брат Джунипер думал, что наступило время, когда теология должна занять равное место среди других наук. Он уже давно стремился к этому. Но случай не представлялся, не было поля действия. О, конечно, были случаи. На пути своей деятельности он видел много ужасного: некоторые умирали от жала скорпиона, другие от болезни легких, дома иных были уничтожены пожаром, дети, бывало, погибали от страшных болезней. Но этих несчастий все же было недостаточно, чтобы установить что-то определенное. Во всем этом наши искушенные ученые не находили того, что они называют доказательством истины. Во всем этом усматривалось либо человеческое невежество, либо Рок. Но провал моста Людовика Святого это был, казалось перст Божий. Над этим можно было призадуматься. И здесь можно было наконец усмотреть и проявление воли Его.

Родись эта идея не в душе брата Джунипера, она могла бы показаться проявлением неверия и абсолютного скептицизма, горделивым намерением людей подняться на Небеса по лестнице ими построенной Вавилонской башни. Но не так обстояло дело с нашим францисканцем. Он ни на минуту не сомневался и намерения его были тверды. Ему просто хотелось исторически, математически доказать людям, которых он пришел просвещать, этим несчастным, все еще не понимающим людям, что страдания их жизни идут им на благо. Они все требовали доказательств. В душе человека всегда ведь гнездятся сомнения. Так обстояло дело и здесь, где инквизиция, казалось, в каждом взгляде могла прочесть ваши мысли.

Но это была не первая попытка брата Джунипера. Нет, во время своих странствий, стремясь из одной миссии в другую, и подобрав по самые колена сутану, он всегда думал: «как бы доказать мудрость путей Господних».

Так, молились о том, чтобы Господь оросил землю. На ступенях маленьких церквей, перед коленопреклоненными людьми, в жаркие дни, он молился о дожде. Он вздымал руки к небу и говорил чудесные слова. Не часто, но иногда, Благодать снисходила, и он вдруг мог вдалеке на небе увидеть плывущие тучи. Но бывали и недели, когда ничего не случалось. Впрочем, зачем об этом говорить. Не его надо было убеждать в том, что блага земли распределены во благовремении, что дождь и ветер приходят, когда нужно.

И вот почему он в момент страшного происшествия принял это решение. В течение шести лет, стучась во все двери, задавая жителям Лимы многочисленные вопросы, записывая в книжку их ответы, он старался установить, что жизнь пяти погибших была справедливо законченным кругом.

Все знали, что он производил розыски в связи с этим происшествием и каждый старался быть ему полезным, в то же время давая и неверные сведения. Были люди с положением, которым была известна цель его трудов.

В результате всего этого вышла в свет огромная книга, которая, как позже узнает читатель, была предана сожжению, однажды, весенним утром, на городской площади.

Но остался черновик, и много лет спустя он не заметно проник в библиотеку Сан-Марко. Там – в шкафу, – в толстом деревянном переплете, покрытый пылью, он и лежит.

В книге этой рассказывается история жизни жертв несчастного происшествия, в ней описаны мельчайшие события, приводятся рассказы и свидетельства очевидцев и заканчивается она возвышенными словами о том: почему Господь таким образом решил их участь, именно в этот день, чтобы проявить величие и мудрость Свою.

Но, невзирая на все его труды, брату Джуниперу все же не удалось проникнуть в тайную сердцевину страданий доньи Марии, дяди Пио и Эстебана. И я, которому кажется сейчас, что я теперь больше его знаю, и я, быть может, не понял причину причин (и источника во мраке не узнал)?

Говорят, что Истина недоступна нашему разуму и что для Богов мы подобны мухам, которых в летний, жаркий день ловят и убивают дети. Но говорится еще, что ни один волос не падет с головы нашей, если на то нет воли Божьей.

Часть вторая

Маркиза де Монтемайор

В НАШИ ДНИ каждый школьник в Испании должен знать, кто была Маркиза де Монтемайор – и знать о ней больше того, что нашел брат Джунипер. Через сто лет после ее кончины письма ее стали Памятником испанской литературы. И ее жизнь, и эпоха, в которой она жила, сделались предметом исследований и изучения. Но биографы зачастую заблуждались в одном направлении, подобно нашему францисканскому монаху, заблуждавшемуся в другом. Они пытались украсить ее образ различными очаровательными качествами, которыми переполнены ее письма, тогда как на самом деле, понимание природы этой удивительнейшей женщины должно строиться на уничижении, лишающем ее облик всех обольстительных красот, – кроме одной.

Отец ее торговал сукном, нажив таким образом состояние и ненависть всех, кто жили неподалеку от главной площади Лимы. Детство ее было несчастно. Она была нехороша собой, она заикалась. Мать преследовала ее, насмехаясь над ней, но, желая придать ей хотя бы некоторую привлекательность, принуждала ее ходить по городу увешанную драгоценностями. Она была одинока, как были одиноки и ее мысли. Было много предложений, но ей претила условность эпохи – ей хотелось остаться одной. Происходили, между ней и матерью, истерические сцены – упреки, крики и хлопанье дверьми.

Наконец, когда ей уж минуло 26 лет, она была вынуждена выйти замуж за одного надменного, разорившегося дворянина, и во время их бракосочетания в Лимском соборе слышно было насмешливое перешептывание приглашенных. Она по-прежнему осталась одинокой, одинокой со своими одинокими мыслями. Но когда у нее родилась прелестная девочка, – сердце ее охватило идолопоклонническое чувство любви к дочери. А Клара унаследовала от отца равнодушную холодность и рассудительность. Уже восьми лет от роду она с невозмутимостью поправляла в разговорах свою мать, смотря на нее с удивлением и отвращением. Перепуганная мать притворялась послушной и смиренной, но ей все же не удавалось удержаться от нервного преследования доньи Клары проявлениями заботы и любви. И опять начались истерические упреки, крики и хлопанье дверьми.

Из всех предложений донья Клара выбрала то, которое позволяло ей уехать в Испанию – в страну, откуда нужно было ждать шесть месяцев ответа на письмо. Отъезду в такое длинное путешествие предшествовал торжественный молебен в соборе. Корабль благословляли, и при отходе его и путешественники, и провожавшие, стоя на коленях, пели гимн и звуки их голосов нежно таяли в прозрачном воздухе.

Донья Клара держала себя с великолепным достоинством, тогда как мать ее смотрела на отходящий корабль, то судорожно хватаясь за сердце, то прижимая руки к губам. Теперь она уже как бы в тумане видела спокойную даль Тихого Океана и неподвижные, огромные жемчуга облаков, висевших на небе.

Покинутая, оставшись совсем одна, маркиза еще больше углубилась в свое одиночество. Она перестала заботиться о своих нарядах и, подобно всем одиноким людям, часто вслух говорила сама с собой. И вся жизнь ее теперь заключалась в ее мыслях. В воображении своем она вела бесконечные разговоры с дочерью, видела, казавшееся теперь возможным, примирение с ней, видела все чаще и чаще, сцены раскаянья и прощения. На улице можно было встретить эту старую женщину, со скривившимся, падающим на одно ухо рыжим париком, с левой щекой, пораженной проказой, и правой щекой, нарумяненной для симметрии. На подбородке ее всегда дрожали капли пота, и губы ее не переставали что-то шептать. В Лиме люди привыкли ко всяким эксцентричностям, но даже и здесь она сделалась предметом насмешек, когда она каталась по городу и когда по каменным ступеням она подымалась в церковь. Люди думали, что она была всегда пьяна. Но о ней говорились еще худшие вещи и подавались прошения, чтобы запереть ее. Трижды о ней было донесено в инквизицию. Быть может, даже ее бы сожгли живьем, если бы не влиятельный в Испании муж ее дочери и некоторые люди при дворе вице-короля, выносившие ее причуды.

Отношения между матерью и дочерью еще усугублялись денежными обстоятельствами. Графиня имела, однако, от матери значительный доход и получала частые подарки. Графиня скоро заняла положение важнейшей, в смысле интеллектуальном, дамы при испанском дворе. Но всех миллионов Перу не хватило бы, чтобы оплатить роскошь, в которой она желала жить. И странно, что то, что было лучшего в ее натуре, влекло ее к расточительности. Она взирала на друзей, на прислугу и на всех достойных внимания людей, как на детей своих. Было лишь одно человеческое создание, лишенное ею нежного внимания и забот. Среди покровительствуемых ею людей был картограф де Блазис (его карты Нового Света были посвящены маркизе де Монтемайор и это вызвало негодование в придворных кругах Лимы. О ней он сказал, что она была «предметом всеобщего восхищения в родном городе и как бы восходящим на Западе солнцем»). Другим был ученый Азуариус, труды которого (о Гидравлической Науке) были запрещены инквизицией вследствие того, что они вызывали слишком много волнения. В течение десяти лет графиня действительно была покровительницей искусств и наук в Испании, и она не виновата в том, что в ту эпоху ничего значительного не было произведено.

Приблизительно через четыре года после того, как уехала донья Клара, донья Мария получила разрешение посетить Испанию. Обе стороны, готовясь к этой встрече, после бесчисленных само упреков, решили: одна – проявлять терпение, другая – сдерживать себя. Но это не удалось. Они терзали друг друга, как бы теряя рассудок, то отталкивая друг друга, то сливаясь в любви. Наконец, однажды, донья Мария встала до восхода солнца и, посмев только поцеловать дверь спальни дочери, ушла на корабль, увезший ее обратно в Америку. И с тех пор переписка заменила нежные взаимоотношения, оказавшиеся в жизни неосуществимыми. Письма маркизы стали пособием для школьников, они – эти письма – стали предметом изучения стилистов. Донья Мария выдумала бы этот свой талант, если бы он не был зарожден в ней, так велико было в ее сердце чувство любви и желание привлечь мысли и возбудить восхищение ее далекой дочери. Она стала выезжать, чтобы заставить себя подмечать смешные стороны у людей. Она приучила себя к наблюдениям. Она погрузилась в чтение шедевров литературы, чтобы оценить их значение; она стала проникать в общество людей, блиставших в беседах. Ночами она, в своем дворце, писала и опять переписывала эти изумительные страницы, чтобы, наконец, из ее безнадежной души вылились эти чудесные описания вице-королевского двора, эти описания, полные остроумия и красоты. Теперь нам известно, что дочь ее с полным равнодушием читала эти письма и что только зятю маркизы мы обязаны тем, что они сохранились. Впрочем, и сама маркиза удивилась бы, узнав, что эта переписка оказалась бессмертной. Некоторые критики стараются обвинить ее в том, что эту будущность она предвидела, и что многие письма ею были написаны, так сказать, для показа. Критики эти думают, что немыслимо, чтобы она могла сделать столько усилий, сколько делают художники, желающие овладеть публикой, чтобы поразить лишь свою дочь – они ее не поняли. Также и зять ее граф с удовольствием читал эти письма, но, оценив их форму, он считал, что таким образом все исчерпано, не замечая, подобно большинству читателей, глубокого значения страниц, отражающих движение души. Стиль ведь лишь ничтожный сосуд, в который влит для приемлемости людей горький нектар. Маркиза изумилась бы, узнав, что письма ее так хороши, ибо такого рода авторы всегда живут и дышат в благородной сфере своих мыслей и все, что кажется нам замечательным, представляется им обыкновенной повседневностью.

Вот кто была эта старая женщина. Часами сидела она на своем балконе, в причудливой соломенной шляпе, и лиловые тени ложились на ее изможденное пергаментное лицо! Перелистывая пальцами, украшенными кольцами, написанные ею страницы, она зачастую и даже с улыбкой задавала себе вопрос, не была ли эта, постоянно глодавшая ее сердце боль, физической болью. Быть может, думала она, некий искусный врач, вскрыв ее грудь, обнаружил бы это с достоверностью и, перед своими студентами, в амфитеатре, гордо подняв голову, провозгласил бы: да, эта женщина страдала и эти страдания наложили печать на самую физическую структуру ее сердца. Ей это так часто приходило на ум, что однажды, в одном из своих писем к дочери, она выразила эту мысль и в ответ получила выговор за то, что она слишком сосредоточена на самой себе и живет, упиваясь своей грустью.

Сознание, что она ничего не получит в ответ на свою любовь, терзало ее душу, подобно тому, как волны в час прилива терзают и хлещут прибрежные скалы. Она потеряла веру, ибо всё, о чем она молила Бога и Вечность, – это о любви ее дочери к ней. Всё остальное в Божестве утратило для нее значение. Вслед за этим она потеряла доверие ко всем окружавшим ее. В глубине сердца она уже не верила, что кто бы то ни было, кроме ее самой, был способен любить. Вокруг нее все жили в условности, по трафарету, обнимая и целуя друг друга при встрече, с внутренним, однако, безразличием. Она поняла, что люди живут, заботясь только о себе, любят лишь учтивые речи, с безразличием слушая, что им говорят и равнодушно относясь ко всему, что происходит в жизни ближнего, боясь всего, что может помешать благополучному течению их существования,

Вот – чем были эти потомки Адама и Евы, от Китая до Перу. И когда, сидя на балконе, она возвращалась к этим думам, губы ее кривились от стыда – она сознавала, что и сама она была грешна, что и она сама, хотя ее любовь к дочери и была безбрежна, что и она сама, как тиран, желала иметь ее лишь для себя одной. Ей хотелось избавиться от этого недостойного чувства. Но она была не в силах укротить эту страсть. На своем зеленом балконе эта старуха жила в тисках бесплодной внутренней борьбы, борьбы с неосуществимыми, страстными желаниями ее сердца. Ведь неосуществимо же было ее стремление властвовать над дочерью, которая сама захотела, чтобы огромное расстояние легло между ними. Всё же донья Мария продолжала бороться с этими искушениями, но – напрасно. Она всё жаждала получить дочь для себя одной, она жаждала услышать вот эти вот слова: «Вы лучшая мать на свете», услышать, как та прошептала бы: «Простите меня». Через два года после того, как маркиза вернулась из Испании, произошли некоторые незначительные события, сильно, однако, повлиявшие на ее внутреннюю жизнь. О них лишь поверхностно упоминается в переписке, но найти их можно в письме номер ХХІІ-ой, содержащем и многое другое, и я постараюсь дать перевод его первой части:

«Неужели в Испании нет больше докторов! Почему эти ученые из Фландров, столь помогавшие тебе, вдруг исчезли! О, дорогая моя, какое наказание для тебя придумать за то, что ты запустила эту простуду! Дон Висенте, я умоляю вас внушить благоразумие, моей дочери. Я молю Силы Небесные наставить ее на путь благоразумия! Теперь, когда тебе стало лучше, я умоляю тебя, если появятся новые признаки простуды, принять потогонное и лечь в постель. Здесь я беспомощна – я ничего не могу сделать для тебя. Но, дорогая моя, не будь своевольна. Храни тебя Господь! В эту посылку я положила немного сгущенного сока одного дерева. Сестры Св. Фомы разносят этот сок больным. Не знаю, – поможет это тебе, или нет. Но вреда во всяком случае это причинить не может. Говорят, что монахини в монастырях вдыхают его пары с таким усердием, что во время обедни нельзя больше услышать запаха ладана. Отдохни, мое счастье. Я посылаю Его Католическому Величеству прекрасную золотую цепь». (Ее дочь на это ответила: «Цепь дошла в отличном виде, и я ее надела в день крестин инфанты. Его Католическое Величество изволил найти ее красивой, и, когда я сказала ему, что это Вы мне ее прислали, он велел мне сделать Вам комплимент по поводу Вашего вкуса. Прошу Вас непременно послать ему такую же цепь. Сделайте это через Камергера, сейчас же»).

«Но он не должен знать, – продолжала маркиза, – что для того, чтобы эту цепь получить, я принуждена была проникнуть к самым иконам. Ты помнишь, может быть, что там в нише Св. Мартина, в Ризнице, есть картина Веласкеза, изображающая вице-короля, основавшего монастырь, и также его жену с ребенком. Помнишь ли ты, что на ней была эта самая золотая цепь! Я тогда решила, что только эта цепь достаточно хороша. И вот, однажды ночью, я туда пришла и, как 12-ти летняя девочка, взобралась на стол и проникла в нишу. Холст сопротивлялся лишь одно мгновение, но сам художник появился, чтобы помочь мне. Я сказала ему, что прекраснейшая в Испании женщина должна преподнести эту прекраснейшую цепь прекраснейшему в мире королю. Так просто это и было, и так стояли мы четверо, в серебряном сиянии Веласкеза. Теперь я мечтаю о золотом сиянии. Я смотрю на дворец вице-короля позволит ли он мне таким же образом проникнуть к Тициану! Но его превосходительство опять страдает подагрой, я говорю „опять“, потому что приближенные льстецы утверждают, что бывают времена, когда он этой болезнью не страдает. Сегодня день Св. Марка и его превосходительство должен был ехать в Университет. Там 24 доктора нынче рождаются для человечества. Его, с большим трудом, перенесли с постели на диван в то время, как он кричал, что не хочет ехать. Его унесли обратно, уложили, он закурил сигару и послал за Периколой. И в то время, как мы там слушали длинные речи, произнесенные более или менее по-латыни, он всё это услышал и всё узнал о нас, из самых красных и жестоких уст, но на более или менее испанском языке». (Донья Мария позволила себе эту вольность, невзирая на то, что перед этим дочь ее в своих письмах предупреждала: «Сколько раз я еще должна Вам говорить, что в Ваших письмах Вы должны быть осторожной. Я часто замечала, что Ваши письма вскрывались цензурой. И ничего не может быть опаснее Ваших замечаний о… – Вы знаете о ком я говорю, живущем в Куско. Эти замечания совсем не смешны, хотя Висенте и похвалил в своем постскриптуме их остроумие, но они могут причинить нам, здесь в Испании, в некоторых сферах, вред. Я продолжаю удивляться, что Вас до сих пор еще не сослали на жительство в деревню».)

«Люди толпились во время выпускного акта, – продолжала донья Мария, – и две женщины тут вот свалились с балкона. Но Бог помог, они обе упали на донью Мерсед. Все три пострадали, но через год не будут помнить об этом. Декан в то время произносил речь, и, будучи близоруким, не понял, в чем было дело, – почему все эти крики и восклицания. Забавно было смотреть на него, раскланивавшегося направо и налево, видимо предполагая, что весь этот шум был не что иное, как аплодисменты и приветствия. Думая о Периколе и аплодисментах, хочу сказать тебе, что мы с Пепитой решили сегодня вечером пойти в Театр. Публика попрежнему боготворит Периколу, невзирая на ее годы. Говорят, что она спасает свою молодость, делая каждый день, примочки, поочередно: то – льда, то кипятка».

Здесь перевод становится очень трудным, и не передает великолепия испанской речи. Слова эти не соответствовали действительности. Говоря это, маркиза хотела лишь польстить своей дочери. Актрисе было на самом деле лишь 28 лет. Ее нежное лицо сияло, как сияет желтоватый мрамор. И это могло продлиться еще много лет. Все что она делала, помимо гримировки для сцены, было то, что делает любая деревенская баба – она два раза в день умывалась холодной водой.

«Этот загадочный человек, которого зовут „Дядя Пио“, всегда при ней. Дон Рубио сам не знает, – отец ли он, любовник, или сын. Перикола была великолепна. Ругай меня, скажи, что я просто провинциальная дура, а я все же считаю, что таких артисток нет у вас в Испании» – и так далее…

Вечер этот в Театре, однако, ознаменовался значительным происшествием. Маркиза решила туда пойти, посмотреть на Периколу, играющую донью Леонору в «Trampa adelante» Морето. Быть может, в следующих письмах к дочери мы можем найти кое-какое объяснение всему этому. Она взяла с собой Пепиту, девочку, о которой позже мы многое узнаем. Донья Мария наняла в качестве компаньонки эту сироту, воспитанную в Сиротском Отделении при Монастыре Св. Марии Лимской. Маркиза сидела в своей ложе и рассеянно смотрела на то, что происходило на сцене. Перикола, обыкновенно, между актами выходила на просцениум и пела песенки, Хитрая артистка заметила присутствие маркизы, увидела ее, входящую в зал, и стала импровизировать куплеты, насмехаясь над ее внешностью, ее скупостью, ее пристрастием к вину и даже над тем, как ее дочь от нее сбежала. Внимание публики, таким образом, обратилось на старуху, и все вокруг хохотали. Но маркиза была глубоко взволнована первыми двумя актами, и теперь не видела певицы и ничего больше не замечала. Она сидела, устремив взгляд в пространство, и думала об Испании.

Камилла Перикола становилась все смелее и смелее. Воздух был насыщен неприязнью, ликованием и насмешками. Тогда Пепита дернула маркизу за рукав и прошептала: «Пора уходить». И в то время, когда они выходили из ложи, публика поднялась и заревела от восторга, а Перикола тут же пустилась в неистовый пляс. Она вдали увидела директора, и знала, что завтра получит прибавку. Маркиза, однако, всего этого не заметила. Ей было хорошо. В это время ее воображение рождало чудные слова, целые фразы, которые, когда-нибудь, могли заставить ее дочь, наконец, улыбнуться. Быть может, она тогда прошептала бы: «Да у меня чудная мать».

Вице-королю донесли о том, что одна из представительниц аристократии подверглась в театре всеобщему издевательству. Он вызвал Периколу и велел ей пойти извиниться перед маркизой. Ей было приказано идти босиком и в черном платье. Камилла пыталась было спорить, но ничего не вышло – она получила, в конечном счете, лишь разрешение надеть туфли.

У вице-короля было три повода, чтобы настаивать на этом. Во-первых, певичка позволила себе вольность по отношению к его двору. Дон Андрес учредил такой церемониал, церемониал такой сложности, что только царедворцы, ни о чем другом не думающие, могли следовать ему. Он любил свой двор, и оскорбление, нанесенное маркизе, являлось как бы и оскорблением, нанесенным ему самому. Во-вторых, зять маркизы становился все более и более влиятельным человеком в Испании, он способен был навредить ему, и, может быть, сместив его, занять его пост. Графа Висенте д'Абуирре было бы опасно обидеть, даже если бы обиды были нанесены его старой, полоумной теще. Третьим, и конечным поводом, было чувство удовлетворения принизить и саму актрису. Дело в том, что он уже давно подозревал, что она ему изменяет с каким-то матадором, или с каким-то актером из театра. Льстивые речи приближенных и приковывавшая к постели подагра не позволяли ему всё хорошенько проверить. Всё же становилось ясно, что певичка начала забывать о том, что он один из важнейших людей на свете.

Маркиза, не услышавшая насмешливых куплетов, не ожидала посещения артистки. Нужно еще сказать, что после отъезда дочери она нашла и другое утешение. Она стала пить. Все пили в Перу, и в праздничный день никого не осуждали за то, что люди допивались до полубесчувствия. Донья Мария обнаружила, что ее разговор с самой собой не позволял ей потом заснуть. И, однажды, перед тем как лечь, она выпила один стакан «чичи». Ей стало так хорошо, что она выпила еще другой, и постаралась скрыть от Пепиты всё это. Она сказала ей, что она плохо себя чувствует и что вообще жизнь ес близится к концу.

Но очень скоро после этого она перестала давать какие-либо объяснения. Почта из Испании приходила всего лишь раз в месяц. За неделю до отхода корабля она начинала заниматься посылкой, она держала себя в руках, и бегала по городу за покупками. В конце концов, она, накануне ухода корабля, писала письмо и уже рано под утро давала его Пепите для отправки. После этого, когда вставало солнце, она шла к себе и запиралась, взяв с собой несколько графинов вина и решала ждать, уже не обремененная горькими мыслями, ждать, чтобы скорее протекли эти недели. Но потом, выйдя из состояния временного блаженства, она опять начинала думать о том, что нужно написать в следующем письме.

И вот в тот вечер, после происшествия в театре она написала письмо (ХХІІ-ое), поднялась к себе с графинами вина и легла. На другое утро Пепита войдя в комнату, ходила взад и вперед, с волнением смотря на спящую. На следующее утро Пепита уселась с вышиванием. Маркиза все еще продолжала неподвижно лежать и взгляд ее был устремлен в неизвестность. Она что-то шептала. Под вечер Пепиту вызвали к воротам. Это приехала Перикола. Пепита, помня всё происшедшее тогда в театре, со злобой сказала не впускать ее. Выездной, однако, вернулся и сказал, что Перикола привезла письмо от вице-короля. Пепита на цыпочках проникла в спальню маркизы. Та стеклянными глазами посмотрела на нее, стараясь понять, в чем дело. Пепита осторожно старалась расшевелить ее.

Но, наконец, как старый командир в ненастное утро подымающий своих спящих людей, маркиза собрала все свои силы и, все еще страдая, приложив руку ко лбу, велела принести ей снегу. Когда его принесли, она долго прикладывала его к вискам и к щекам. Потом приподнялась, и, облокотившись, стала долго и внимательно смотреть на свои туфли. Наконец, она решительно подняла голову и потребовала, чтобы ей принесли капот, отороченный мехом, и мантилью. Всё это она надела и, пошатываясь, спустилась в свою самую роскошную гостиную, где актриса ждала ее.

Камилла решила держать себя с безразличием, даже вызывающе. Но тут ее вдруг поразило достоинство этой старухи. Да, эта купеческая дочь умела иногда держать себя, как настоящая Монтемайор, а еще выпив немного, приобретала величие Гекубы. Полуоткрытые глаза маркизы были полны усталого величия. Камилла заговорила несмелым и неверным голосом:

– Я пришла сюда, опасаясь, что ваша светлость могла неверно истолковать те слова, которые я говорила в театре в тот вечер, когда наша светлость оказала честь посетить наш театр.

– Неверно истолковать, неверно истолковать, – проговорила маркиза.

– Быть может, ваша светлость не поняла, как нужно, слов моих песен, и подумала, что они были как-то оскорбительны…

– Оскорбительны?

– Значит ваша светлость не обижена на меня. Ваша светлость знает, что бедная актриса иногда переходит некоторые границы. Это все не легко… все это…

– Ну, послушайте, как же я могла на что-нибудь обидеться. Всё, что я помню, это то, что вы были восхитительны на сцене. Вы чудесная артистка. Вы должны чувствовать себя счастливой. Где мой платок, Пепита?

Маркиза произнесла эти слова очень быстро, как бы в туманной скороговорке. Но Периколе стало стыдно и она покраснела от смущения. Она, наконец, сказала:

– Это было в куплетах, которые я пела между действиями. Я боюсь, что ваша светлость…

– Да… да… я теперь припоминаю. Я так рано уехала. Да, Пепита, помнишь, мы уехали до конца спектакля. Но, милая, вы извините нас, что мы так рано уехали, не дослушав всего. Я уже не помню, почему, Пепита, мы тогда так рано уехали, не дождавшись конца. Может быть, в тот вечер я не очень хорошо себя чувствовала.

Конечно, тогда в театре никто не мог не уловить смысла этих куплетов. Камилле оставалось только решить, что, по чрезвычайному своему великодушию маркиза просто делала вид, что ничего оскорбительного она не слыхала. Периколе захотелось плакать.

– Вы так добры, ваша светлость, вы так снисходительны. Я не подозревала в вас эту доброту. Позвольте мне поцеловать вашу руку.

Донья Мария, даже с некоторым чувством смущения, протянула ей руку для поцелуя. Ведь так давно с ней никто так не говорил! Ни сосед ее, ни поставщик, ни служащий – никто, – даже Пепита как-то пугалась ее, и даже ее дочь никогда так близко к ней не подходила. В сердце ее что-то зашевелилось. Быть может, потекли и слезы. Ей захотелось что-то сказать:

– Обижена, обижена тобой, моя красавица, обижена на тебя, одареннейшее создание! Ведь я-сама-то, кто?.. Кто же я, как неугодная никому старуха? Ну как же ты можешь меня обидеть… Я чувствую, но также говорит поэт: «Сквозь облака я слышу ангелов прелестных песнопенья». Твоя речь придала новое значение чудесным строкам Морето. Да, это правда! И это дивное движение руки, которое ты сделала. Вот так вот ты сделала…. Такое же движение руки сделала Пр. Дева, когда она спросила Гавриила: «Как это возможно, что у меня будет дитя?» Нет. Нет, ты, вероятно, будешь негодовать, потому что я хочу тебе что-то сказать об одном движении руки, которое ты можешь когда-нибудь повторить. Да, прощая дон Жуана де Лара, ты могла бы это сделать. Сказать ли тебе, что моя дочь однажды это движение сделала. Моя дочь прекрасная женщина… так все говорят… Ты… ты когда-нибудь видала мою дочь… донью Клару…

– Ваша светлость часто посещает наш театр. Я вспоминаю теперь и вашу дочь, графиню.

– Не стойте, милая, на одном колене, нет, дитя мое. Пепита, вели Дженарито принести сладостей. Подумайте, мы однажды повздорили, не помню сейчас по поводу чего. О, в этом нет ничего удивительного. Со всеми матерями это иногда случается… Теперь подойдите ко мне поближе. Не верьте, если вам скажут, что она не была мила ко мне. Вы прекрасная женщина, с чудной душой, вы можете увидеть всё то, что ускользает от глаз толпы. Мне приятно с вами говорить. У вас такие прекрасные волосы, такие прекрасные. У нее не было вот этих теплых чувств, я знаю это. Но, дитя мое, поверьте, в ней столько ума и очарованья. Все непонимание между нами, все это моя вина. И разве не удивительно, что я от нее всегда получаю прощение! Вот что тогда случилось! Мы сказали что-то неприятное друг другу и ушли, каждая в свою комнату. И потом вернулись, чтобы попросить друг у друга прощения. И только одну дверь нужно было отворить, а мы все старались отворить се и всё не в ту сторону. Но, наконец, она… обеими руками… своими нежными руками… схватила мою голову… вот так вот… посмотрите…

Маркиза тут выгнулась вперед, чуть не свалившись с кресел и залилась счастливыми слезами. Руками она делала какие-то радостные жесты, как будто она таинственно вновь приобщилась к своим прежним сновидениям.

– Я рада, что вы посетили меня, – сказала она, – потому что вы теперь от меня самой узнали правду, вы узнали, что она не ненавидит меня, как говорят другие. Теперь посмотрите, посмотрите на меня. Случай, простой случай виновен в том, что я, мать столь великолепного создания. Нелегкая я женщина, я трудная… а вы и она прелестные создания! Нет, нет, не перебивайте меня! Да, вы редкие создания… а я… я просто издерганная… глупая женщина… я просто старая дура. Дайте, дайте мне поцеловать ваши ноги. Я никчемная, никчемная, я никчемная…

Тут уже старуха действительно свалилась с кресел.

Пепита помогла ей подняться и уложила ее в постель.

А Перикола, в раздумье, вернулась домой и, усевшись перед зеркалом, долго смотрела на себя, прижав руки к щекам.

Пепита, юная компаньонка маркизы, была свидетельницей всех ее переживаний. Пепита была сиротой, воспитанной в Лиме, этой поразительной настоятельницей, имя которой было мать Мария дель Пилар. Единственный раз, когда эти две замечательнейшие в Перу женщины сошлись лицом к лицу (всё станет ясно позже), это было, когда донья Мария пришла попросить у настоятельницы монастыря Марии Роза делла Розас дать ей в компаньонки какую-нибудь воспитанную ею сироту. Игуменья тогда ледяным взглядом посмотрела на полоумную старуху. Да, самые мудрые люди на свете не всегда бывают проницательны, и мать Мария, которой удавалось угадывать под маской самодурства и надменности теплое человеческое сердце, всегда отказывалась верить, что такое сердце бьется в груди маркизы де Монтемайор.

Она сперва задала ей много вопросов, а потом стала размышлять. С одной стороны, ей хотелось дать Пепите возможность приобрести жизненный опыт, пожив во дворце, но она также хотела принудить старуху к тому, чтобы та принесла пользу ее делу. И она была полна негодования, зная, что смотрит на богатейшую и в то же время самую слепую женщину в Перу.

Игуменья принадлежала к числу тех людей, сердце которых снедаемо страстным желанием осуществить идеи, которым суждено претвориться в жизнь лишь несколько веков спустя. Она ненавидела предрассудки эпохи, в которой она жила, стремясь утвердить достоинство женщины. В полночь, проверив счета обители, она предавалась мечтаниям о том, что, наконец, наступит время, когда женщины завоюют право друг другу помогать, когда они смогут свободно путешествовать, защитить и служанку, и больную, и старую, вот этих вот, трудящихся с иглой в руках, или девушек, подобранных ею в подворотне в ненастную, сырую ночь. Но на утро она опять убеждалась, что все женщины, даже монахини, поняли на жизненном пути только одно. Что они были недостаточно привлекательны, чтобы о них позаботился мужчина, и что вся горечь их жизни могла бы быть забыта навсегда в объятиях любимого человека. Она ничего, никогда, не видела, кроме Лимы и ее окрестностей, и потому воображала, что всё человечество, повсюду, находится в руках порока.

Ныне мы свысока судим о тщетности ее мечтаний. Но тогда никто, ни одна женщина не могла изменить течения жизни. И все же она продолжала упорно стремиться к своей цели. Она напоминала ту легендарную ласточку, которая, раз в тысячу лет, приносила зернышко, в надежде воздвигнуть гору, которая поднялась бы до Луны. Таких людей можно встретить повсюду. Они упрямо сеют зерно и упиваются насмешками окружающих. «Как они смешно выглядят, – говорим мы, – как они смешно выглядят!».

В ее простом, красном лице было много доброты, еще больше идеализма, нежели доброты, и еще больше – воли. Вся ее работа – ее больница, сиротский приют, монастырь, ее передвижения – все зависело от денежных вспомоществований. Ни о ком не говорили с большим восхищением, нежели о ней. Но она была принуждена приносить в жертву и свою добросердечность и даже свои идеальные мечтания, чтобы получать в приходах необходимые субсидии. Архиепископ Лимы, о котором мы позже, и при более благоприятных обстоятельствах, будем говорить, не выносил ее, ненавидел ее и испытывал чувство облегчения, когда она от него уходила, надеясь, что это ему зачтется на том Свете.

Она начала чувствовать приближение старости – призрак недалекой смерти. Но перед ней предстал еще более ужасный призрак. Ей стало страшно не за себя, а за свои труды. Кто же в Перу мог заменить ее! И, однажды рано утром, она встала и обошла и сиротскую и кельи, и больницу, все думая: ну кто же ее заменить, когда ее не станет! Она взглядом обегала безжизненные лица, иногда задерживаясь на них с чувством надежды. На дворе она увидела группу девушек, трудящихся над полотном, и вдруг заметила одну, лет двенадцати, дававшую указания другим и, одновременно, с жаром рассказывавшую им о наименее правдоподобных чудесах жизни Св. Розы Лимской.

Это была Пепита, и тревога в душе матери Марии утихла.

Воспитать кого бы то ни было, чтобы поднять его на некоторые вершины, вообще весьма трудная задача, но, в атмосфере монастырской, где царят чувства ревности и зависти, – это особенно трудно. Пепите давали самую неприятную, низкую работу и все же она поняла, как нужно руководить всем. Она сопровождала настоятельницу при поездках, хотя роль ее и сводилась лишь к тому, чтобы нести корзины с яйцами и овощами. Но где бы то ни было, и неожиданно, Игуменья появлялась и заговаривала с ней, но не только на религиозные темы. Нет, – она также объясняла ей, как нужно обращаться с сестрами, что нужно делать для заразного отделения больницы и как нужно говорить, для того чтобы получить необходимое вспомоществование. Вот именно эти-то уроки, направленные к чему-то большему, и привели Пепиту к тому, что она стала компаньонкой Доньи Марии.

Сначала, первые два года, она приходила лишь несколько раз в неделю, но наконец поселилась во дворце маркизы. Ей никто, никогда не обещал счастья, и неудобства, чтоб не сказать ужасы, этой новой жизни ее в 14 лет не испугали. Она не подозревала, что тень матери Марии и здесь продолжала заботливо витать над ней. Что мать Мария продолжала следить за тем, чтобы горестные чувства не осквернили ее души, а, наоборот, возвысили бы ее.

Не труд утомлял Пепиту. Были другие вещи, причинявшие ей страдание: например, служащие, пользуясь болезненным состоянием доньи Марии, поселили в свободных комнатах дворца своих родственников и друзей. И все они крали. Пепита одна оставалась в стороне и поэтому подвергалась постоянным преследованиям и насмешкам. Только она одна видела всё это и сторонилась. Иногда она тревожилась. Это бывало, когда, сопровождая маркизу на прогулках, той вдруг хотелось войти в церковь. Донья Мария, потеряв веру, все же продолжала повиноваться религиозным, казалось ей магическим обрядам. «Подожди меня здесь, – говорила ей она, – здесь где так светло и солнечно. – Я сейчас вернусь». Но преклонив колена перед алтарем, донья Мария о всем позабывала и потом выходила из церкви из других дверей.

Мать Мария воспитала Пепиту в большой строгости и, таким образом, прождав несколько часов, Пепита, наконец, входила в церковь, и не найдя там маркизы, опять возвращалась на указанное ей место и долго ждала – долго, покуда ни спустятся ночные тени. И это бесконечное ожидание, на улице, на глазах людей, было ей мучительно. Она все еще носила сиротское платье (донья Мария просто никогда об этом не подумала) и ей всё казалось, что люди это видят и перешептываются. Да, они действительно это видели – это не было просто ее воображением. Она так же страдала и от того, что маркиза как бы вдруг заметив се присутствие, иногда заговаривала с ней с сердечностью. В словах ее тогда появлялась поразительная чувствительность, которой полны ее письма. А на другой день, как бы опять вернувшись к себе самой, маркиза опять начинала жить с своими глубокими думами, и, не проявляя никакой грубости, однако казалось не замечала ее. Чувства привязанности, надежды, чувства любви, о которых вздыхало сердце Пепиты, таким образом разрушались. Она на цыпочках ходила по залам дворца, безмолвная и озабоченная лишь своими обязанностями, думая лишь об исполнении долга, наказанного ей блаженной матерью Марией дель Пилар, пославшей ее на эти испытания.