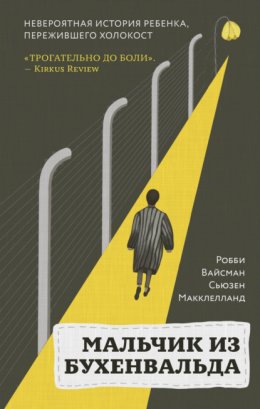

Читать онлайн Мальчик из Бухенвальда. Невероятная история ребенка, пережившего Холокост

- Автор: Робби Вайсман, Сьюзен Макклелланд

- Жанр: Биографии и мемуары, Документальная литература, Истории из жизни, Книги о войне

Robbie Waisman

Susan McClelland

Boy From Buchenwald

Copyright © 2021 by Robbie Waisman and Susan McClelland

© Голыбина И. Д., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Глории Вайсман, любви всей моей жизни, и в память о моей семье, погибшей при нацистах.

Введение

Я произношу ее имя, и старая боль возвращается. Забудь ее, скажете вы? Но как можно забыть живое человеческое существо?

Шолом Алейхем

Я помню, откуда я родом.

Скаржиско-Каменна, город на юге Польши, находится в долине реки Каменна. Если обвести кружком Варшаву, Люблин, Краков и Лодзь, Скаржиско-Каменна окажется практически в центре. И именно так город, собственно, сформировался: вокруг железнодорожной станции, связывавшей их между собой. Скаржиско-Каменна, несмотря на небольшие размеры, славился своей промышленностью, особенно военной: на оружейном производстве в 1939 году работало более четырех тысяч человек из 19-тысячного населения города. Национальная оружейная фабрика изготавливала оружие и боеприпасы для польской армии. Когда в сентябре 1939 года нацисты захватили Польшу, они конфисковали фабрику и передали ее немецкому концерну HASAG (Hugo Schneider Aktiengesellschaft)[1]. Большинство польских рабочих было уволено, а на фабрику согнали евреев, работавших на вермахт принудительно и бесплатно.

Евреи жили в Польше более тысячи лет, временами пользуясь относительной свободой, временами подвергаясь преследованиям. На момент начала Второй мировой войны в Польше было больше евреев, чем в любой другой стране мира. Около 2500 евреев жило в Скаржиско-Каменна. Наша тамошняя община называлась штетл. По всей Польше в таких штетлах проживало более трех миллионов евреев. Ну, а больше всего евреев было в Варшаве.

Когда мой папа в начале 1920-х годов купил дом на улице Третьего мая, еврейские общины в Польше мирно соседствовали с остальным населением. При польском правителе Йозефе Пилсудском у евреев были права. Евреи могли владеть землей, иметь свое дело, занимать политические и военные посты, преподавать в университетах. В первые два десятилетия двадцатого века Скаржиско-Каменна процветала и привлекала множество еврейских эмигрантов, включая папу, который переехал из России. Первая синагога в Скаржиско-Каменна была построена в 1910 году. Несколько лет спустя там появилось и еврейское кладбище. Но в 1935-м Пилсудский умер. И ситуация в одночасье переменилась.

Я, однако, мало что знаю о тех временах в Польше. Скаржиско-Каменна запомнилась мне лесами и трелями птиц, ветрами, уносившими в небо ароматный дымок из нашей печной трубы, и ароматами домашней стряпни – маминых борщей и говяжьей грудинки.

Папа был шляпником и портным. В основном он делал штраймлы – черные шляпы с широкими полями из натурального меха, которые носили местные евреи, но также и обычные головные уборы. А еще шил костюмы на заказ.

Папу звали Хиль; он был рослый – под метр девяносто, с крепкими плечами и широким лицом, в точности как мои старшие братья: Хаим, которому в 1939-м исполнилось двадцать два, и семнадцатилетний Мойша. Была еще сестра, Рахиль – мы называли ее Лия, – на восемь лет старше меня.

Несмотря на массивную фигуру, голос у папы был тихий. Все в городе его любили. Местные старики и приезжие, оказавшиеся в Скаржиско-Каменна, приходили к нам домой послушать, как он читает Тору или рассказывает разные истории вроде Тевье-молочника, спросить совета или поинтересоваться его мнением о политике, религии и философии. А самое главное было то, что папа очень любил маму. Ее звали Рифка. Мы вместе ходили гулять на реку, и он всегда вел ее за руку, а я бегал вокруг них, гонялся за бабочками и бросал камешки в воду. Зимой я катался по реке на коньках, наблюдая за мамой и папой, так же гулявшими, держась за руки, только теперь они вдвоем заворачивались в теплую вязаную шаль.

Мои воспоминания о маме, папе и Скаржиско-Каменне полны любви, смеха и доброты.

Я был младшим в семье. Я родился 2 февраля 1931 года. Дом наш был маленький, деревянный, крытый дранкой. Мы с братьями спали в одной комнате, в общей постели.

По вечерам я засыпал под мамино пение, пока она что-то готовила на кухне, а потом частенько просыпался от папиного храпа.

Братья мои были сильные и всегда побеждали на местных соревнованиях по бегу и на футбольных матчах. Еще они были красивые – настолько, что девушки оборачивались им вслед. Даже ребенком я замечал, как у девушек розовели щеки, как они заворачивали внутрь носок одной ноги и слегка сгибали колено, как кокетливо склоняли голову к плечу, когда кто-то из моих братьев проходил мимо. Я очень гордился своей семьей. Я знал, что вырасту таким же, как мои братья, особенно Мойша, который поступил в университет и собирался стать инженером. Ему нравилось возиться с проводами – он говорил, что построит радиоприемник, который будет принимать даже Америку. Я хотел стать инженером, как он.

Мама всегда держала для меня на плите куриный суп, чтобы накормить, когда я прибегу домой. Я помогал папе подметать обрезки ткани с пола его мастерской, скручивал мерные ленты и убирал инструменты, пока он занимался с посетителями. Я складывал в поленницу дрова, которые кололи мои братья. Еще я собирал в лесу растопку и подметал дорожку до улицы, которая вела в центр Скаржиско-Каменны, где находился кинотеатр – мое любимое место в городе.

Дома мы устраивали потрясающие ужины. Вся семья, вместе с многочисленными гостями, усаживалась за массивный дубовый стол, который папа построил сам; мы потягивали вино из бокалов, которые мама доставала из буфета только по торжественным случаям. Когда беседы становились серьезными – например, речь заходила о том, что творится в Польше, – женщины покидали мужчин. Мои старшие братья оставались за столом. Наша еврейская община была очень консервативной. Даже в синагоге женщины сидели на галерее, а мужчины – на основном этаже.

Одно из моих самых теплых воспоминаний касается женитьбы Хаима на Голде, самой красивой девушке, какую я когда-либо видел. У нее были угольно-черные кудрявые волосы, и один завиток падал на лоб, словно перевернутый знак вопроса. Руки Голды были гладкие, изящные; она танцевала по комнате, напевая песенки на идише, или рассказывала разные истории. Эта девушка напоминала мне лебедя. Я не на шутку влюбился в Голду и захотел сам жениться на ней – даже попросил папу, когда к нам пришел шадхен, сват, договориться, чтобы она стала моей женой. Но я был всего лишь ребенком, а Хаим – мужчиной. Он уже отслужил обязательные два года в польской армии и вернулся офицером, а теперь занимался строительством, чинил людям дома и заборы. Хаим может дать Голде больше, чем я, ответил папа. Я вздохнул, глотая слезы, но нашел утешение в мысли о том, что Голда навсегда останется с нами в качестве жены брата.

У них на свадьбе я ел все подряд – халу, гефилте-фиш, голубцы и тушеную курицу. Потом танцевал хору, круг за кругом, и опять усаживался есть, пока от усталости не заснул прямо за столом, уронив голову в миску с засахаренными фруктами и сметаной. Когда я проснулся, волосы у меня были липкие от меда; все остальные ушли танцевать в сад. Встрепенувшись, я поспешил присоединиться к ним.

Когда я посмотрел в небо, мне показалось, что звезды танцуют вместе с нами.

Но между 1939 и 1945 годами я лишился этих воспоминаний. Впоследствии они вернулись назад, но только фрагментами – разрозненные обрывки, напоминающие лоскутки ткани, из которых мама шила пестрые покрывала.

1 сентября 1939 года германская армия под командованием фюрера Адольфа Гитлера и его нацистской партии вторглась в Польшу. Меньше, чем через месяц, войска вермахта полностью захватили страну.

Нацисты лишили евреев всех прав.

В 1941 году нашу семью выгнали из дома и переселили в еврейский квартал – точнее, гетто. Любви больше не было места в Скаржиско-Каменне; тьма сгустилась вокруг нас, и я забыл, откуда я родом.

Я многое хранил в тайне, в глубинах своей души. Наверное, так было нужно.

Мой добрый друг доктор Роберт Крелл, психиатр на пенсии, еще один еврейский мальчишка, которого прятали во время Холокоста, как-то сказал мне: «Когда приходится выживать, воспоминания становятся роскошью, не так ли?»

Многие годы, будучи еще ребенком, я жил лишь текущим мгновением, сознавая, что охранник, стоящий рядом, может в любой момент меня убить. Я не знал, откуда перепадут мне в следующий раз жалкие крохи пищи, и перепадут ли вообще. Не знал, кому могу доверять, и какой мужчина – или мальчишка – меня предаст. Много раз меня избивали до полусмерти, и я едва избежал судьбы, постигшей большинство моих товарищей.

Мысль записать мою историю впервые пришла ко мне в 1984 году, когда Джеймс Кигстра, школьный учитель из Альберты в Канаде, сказал своим ученикам, что того, что со мной случилось, того ужасного периода в истории человечества под названием Холокост, или, как его называют евреи, Шоа, никогда не было.

С 1939 по 1945 год из более чем девяти миллионов евреев, живших в Европе, около шести миллионов, включая полтора миллиона детей, были уничтожены нацистами, зачастую варварскими, бесчеловечными методами, включая газовые камеры и жестокие медицинские эксперименты. Нацисты пытали и убивали нас. К 1945 году девяносто процентов – невероятное число! – польских евреев были мертвы. Некоторые погибали, бросаясь на ограждения из колючей проволоки под током в концлагерях. Эти люди сдались.

Я был там. Я ребенок, переживший Холокост.

Я был рабочим, нет, рабом на оружейной фабрике, изготавливавшей оружие для немецких солдат большую часть Холокоста, а потом, когда война обратилась против Германии, в вагоне для скота проделал путь из Польши в Германию, оказавшись в концентрационном лагере Бухенвальд. 11 апреля 1945 года меня освободила американская армия. И я был не один. В лагере, среди примерно 21 тысячи выживших заключенных, находилась тысяча таких же мальчишек, как я.

Я начал об этом говорить – сначала робко, переступая через себя. Потом набрался уверенности и стал рассказывать о случившемся в СМИ – сначала в США, потом в Европе и добрался аж до Австралии. В Германии я выступал тоже.

И вот что случилось со мной в процессе – я понял, что надо говорить не только про Холокост.

Медленно, как мама когда-то вышивала тонкими нитками скатерти и салфетки, я начал ощущать, что еще одна история сплетается у меня внутри. Я сумел себя простить. Сейчас, когда я рассказываю все это моему соавтору, Сьюзан Маклелланд, мне восемьдесят девять лет. Я могу ошибиться в некоторых датах, а порой несколько персонажей сплетаются у меня в один. Но главная нить повествования, его суть – то, как мы, мальчики, лишившиеся всего, заново обрели в жизни смысл, – остается неизменной. Как мы сумели продолжать жить и стали врачами, адвокатами, духовными лидерами, профессорами, учителями, родителями, любящими мужьями и заботливыми дедушками? Конечно, это удалось не всем. Некоторые умерли молодыми, некоторые долго боролись с последствиями физических и психических травм. Но большинство Мальчиков из Бухенвальда прожили замечательную жизнь. Среди нас был Эли Визель, писатель и правозащитник, получивший в 1986 году Нобелевскую премию мира. Такой же Мальчик из Бухенвальда – как окрестила нас пресса.

В концентрационных лагерях, которые мы называли «лагерями смерти», мужчины шептали нам на ухо по ночам: «Если выживете, обязательно расскажите всем, что тут было. Мир не должен это забыть. Чтобы такое никогда больше не повторилось».

Но нельзя забывать еще и о том, что любовь сильней ненависти.

И любовь приводит нас домой – я знаю это не понаслышке.

Глава первая

И звери пустыни будут встречаться

с дикими кошками,

и лешие будут перекликаться один с другим;

там будет отдыхать ночное привидение

и находить себе покой.

Исаия 34:14

На мужчине была новенькая чистая длинная шинель стального цвета с медными пуговицами, красной свастикой и медалями – все указывало на его принадлежность к Schutzstaffel, или СС, охранным частям Германской нацистской партии. Прищурив небесно-голубые глаза и нахмурив лоб, он показал на меня пальцем.

Я шагал вместе с другими рабочими на военную фабрику в Скаржиско-Каменне в Польше. Фабрика принадлежала акционерной компании Хуго Шнайдер и сокращенно называлась HASAG.

Я работал там вместе с тысячами других евреев. Все мы были простыми рабами. Никто не получал заработной платы. Я занимался тем, что ставил штампы FES на оболочках артиллерийских снарядов для вермахта, нацистской армии. За одну двенадцатичасовую смену я мог проштамповать 3200 снарядов, а работал я шесть дней в неделю. Когда я только попал в HASAG, мне было одиннадцать лет. Шел 1942 год. Первые несколько месяцев мне приходилось очень тяжело: кожа на руках облезала и кровоточила. Но если бы я остановился, то – я сам видел, как нацисты и солдаты из других армий, служившие у них, делали это с другими, – меня сразу бы застрелили. Я работал, и раны на руках превращались в мозоли, твердые, как обувная подошва.

Обычно я работал в дневную смену, которая начиналась в семь утра. Но порой, раз в несколько недель, выходил и по ночам.

Идя в строю с другими рабочими из моей смены, я старался повыше поднимать колени, надеясь, что офицер СС сочтет меня здоровым. Но он, однако, махнул рукой, приказывая мне выйти из строя. Он крикнул: «Raus!» – что на немецком означает «выходи». Немецкий язык немного походил на идиш, на котором мы говорили дома. Поэтому я понимал некоторые слова, когда только начал работать в HASAG. К концу Второй мировой войны я свободно говорил на немецком.

Я сглотнул комок, вставший в горле, и выполнил приказ офицера СС. Он подошел ко мне и встал так близко, что я ощутил его липкое теплое дыхание на своем лице. Я унюхал даже запах яичницы с луком, которую он съел на завтрак, когда мужчина склонился ко мне и снова прокричал: «Raus!» Потом он с силой развернул меня и ткнул прикладом винтовки между лопаток.

– Марш! – последовал приказ.

Я зажмурился, потому что точно знал, куда он меня поведет: к грузовику, ожидавшему у главного входа в бараки, где мы, рабочие, жили под охраной, когда не трудились на заводе.

Знал я и то, почему меня отозвали. Всю прошлую неделю меня знобило и трясло от тифозной лихорадки. Когда она немного отступила, я понял, что кто-то из обитателей барака, возможно, приятель отца, кошерный мясник, прятал меня все это время под соломой и приносил мне воды. Охранники-литовцы, прислуживавшие нацистам, сменялись в семь утра и семь вечера, вместе с рабочими, заканчивавшими ночную и дневную смены, и следили за теми, кто пытался спрятаться в бараках или заболевал. Меня же они почему-то не нашли.

Когда мы подошли к грузовику, я приоткрыл глаза.

– Еще один! – выкрикнул эсэсовец, обращаясь к охранникам, караулившим грузовик.

Потом он приказал мне забираться в кузов. Там уже сидело человек двадцать мужчин, худых, как скелеты, с синей от недоедания кожей и лицами, покрытыми струпьями, которые появлялись от разных болезней, наводнявших бараки, как река Каменна свои берега в нашем городке. Некоторые были желтые с головы до ног – те, кто работал с тринитрофенолом, взрывчатым веществом. От него их кожа и глаза желтели, а почки постепенно отказывали.

Я знал, что нас везут в лес, чтобы расстрелять. Но сначала заставят выкопать свои собственные могилы.

– Еще одна крыса, – услышал я слова кого-то из охранников.

– Еда для червей.

Я весь затрясся от ужаса. По ноге потекла горячая струйка мочи.

Я знал, чем рискую, когда выходил на работу все еще бледный и слабый. Но у меня не было выбора. Если бы я не вышел, мое отсутствие наверняка бы заметили.

Когда мой брат Абрам работал на заводе вместе со мной, он перед утренними поверками щипал мне щеки и подкладывал картон в ботинки, чтобы я выглядел старше и выше ростом. Нацистам не особенно нравилось использовать на своих предприятиях детей, поэтому большинство они отсылали – скорее всего на верную смерть.

Я сидел в кузове грузовика, у борта, и глядел наружу – сначала на бараки, длинные, серые с черным, а потом на небо, плывшее перед глазами, словно дымка. Потом заметил облачко, летевшее чуть быстрее остальных – оно было похоже на остров посреди штормового океана. Внезапно дрожь, пронизывавшая меня до мозга костей, прекратилась.

Я увидел свет, как будто лучик солнца пробился сквозь тучи, что, конечно, было невозможно в такой непогожий день.

Мне показалось, что меня будто обернули в теплое мягкое одеяло, принесшее с собой покой и легкость, которых я не чувствовал уже целых три года, с того самого момента, когда немцы захватили Польшу, оккупировали ее и сделали своей.

Мне предстояло умереть, но почему-то это больше не имело значения.

Я начал вспоминать разные вещи, о которых забыл, попав на завод HASAG: как мама пела мне колыбельную, как отец заворачивал в свой талит[2] в синагоге, как мы с братьями играли в футбол. Я даже услышал голос сестры, Лии, обещавшей нам скорую встречу.

Облачко приняло форму крыльев, какие бывают у ангелов. «Азраэль», – прошептал я. Я уже чувствовал, как он, ангел, переносящий души на небеса, склоняется ко мне и заключает в ласковые объятия.

Ко мне возвращались воспоминания о моментах любви, которые, я знал, навсегда останутся со мной.

Я больше не цеплялся за жизнь.

Я слышал небесные напевы флейт и перезвон крохотных колокольчиков, даже звуки ангельского хора.

Я выдохнул, и это был словно мой последний вздох.

Я пребывал в таком блаженстве, что не сразу почувствовал, как крепкая рука ухватила меня за ворот куртки.

Меня выдернули из кузова грузовика.

Немецкий офицер, один из тех, кто надзирал за рабочими-евреями на заводе, занимавший, как я считал, у нацистов важный пост, потому что все остальные при виде него выпрямляли спины, щелкали каблуками и выкрикивали приветственное «Хайль Гитлер», вытащил меня наружу. Раньше, когда на завод приходили инспекции, он показывал на меня и говорил, как быстро и продуктивно я работаю. Он крикнул эсэсовцу с винтовкой, что я ценный кадр и работаю быстрей, чем двое взрослых мужчин вместе взятых. Мне просто надо время, чтобы поправиться. Меня нельзя убивать.

Небесная музыка прекратилась, и мама с папой исчезли.

Азраэль тоже скрылся, и небо снова стало серым, сочащимся дождем.

Глава вторая

Мы стремимся оставаться верными своим мертвецам.

Эли Визель

7 июня 1945 года

Поезд внезапно остановился, разбудив меня.

Я потер глаза и выглянул в окно. Сквозь облака на землю прорывались солнечные лучи, и длинные тени ложились на бескрайние пшеничные поля. Моя левая рука, которую я подоткнул под ногу, онемела. Я сжимал и разжимал пальцы, пока чувствительность не вернулась, а потом поднял руку и отодвинул штору на окне. Абрам Чапник, которого я называл Абе, сидел напротив меня. Он тоже потянулся к окну, и мы вдвоем высунулись вдохнуть свежего воздуха Франции.

Спокойные, мы слушали утреннюю песню воробьев, карканье вороны где-то вдалеке и мычание коров, переговаривающихся друг с другом.

Я прикрыл глаза и подставил лицо солнцу.

– Гляди! – воскликнул Абе. – Гляди скорей!

Он ударил меня ногой по лодыжке.

– Ай! – вскрикнул я, широко распахнув глаза.

И инстинктивно стиснул кулаки, готовый нанести удар.

В последний раз, когда я ударил Абе, мы с ним были в Бухенвальде, концентрационном лагере, и еще только-только начиналась весна. По ночам пронизывающий холод проникал к нам в бараки сквозь щели в стенах. Над нами ревели аэропланы. «Американские бомбардировщики», – шептал Яков Никифоров, известный также под именем Яков Гофтман. Яков был высокий мужчина, артист то ли Московского цирка, то ли Большого театра – точно я не помнил, – который взял нас с Абе под свое крыло[3]. За день до того Яков сказал нам с Абе: «Американцы уже близко, бомбят Веймар». Члены подполья в Бухенвальде, по его словам, сумели пробраться на крыши бараков, стоявших в глубине лагеря, и выложили SOS белыми тарелками, украденными из нацистской столовой, чтобы американцы не бросали бомбы на нас.

Веймар находился примерно в пяти милях от лагеря, и он сильно пострадал. Узников из Бухенвальда начали отправлять туда на следующий день после американской бомбардировки – убирать мусор и обломки разрушенных зданий, завалившие улицы. Всем хотелось поехать, потому что жители Веймара часто давали нам еду. Мы с Абе тоже ездили пару раз. В первый день одна немка дала нам полбуханки хлеба; во второй мы с Абе получили немного сыра и бутыль молока.

Яков был огромный – настоящий гигант – и носил усы, подкручивая кончики кверху. Он рассказал нам про лагерь и политических заключенных, таких, как Вильгельм Хамман, который был Блоклейтером, старостой блока 8, включавшего и наши бараки. Мы с Абе называли его Большой Вилли, хотя на самом деле он вовсе не был высоким. Большой Вилли когда-то работал учителем, состоял в Германской коммунистической партии, был городским головой, а потом членом парламента от провинции Хессе. Предводитель нацистской партии, фюрер Адольф Гитлер, был фашистом, то есть диктатором. Коммунисты, рассказывал Яков мне и Абе, считали, что все люди равны. Они противостояли фашизму. Большой Вилли, как практически все коммунисты, попал в тюрьму сразу, как только нацисты пришли к власти в Германии в 1933 году.

В ночь, когда нас бомбили американцы, Абе вдруг стал повторять звуки самолетов и кричать «Бах! Бах!», изображая взрывы бомб. Все остальные дети в бараке, включая меня, сидели тихо – только не Абе.

Яков шикнул на него, приказывая замолчать.

Блок 8 находился ближе всего к воротам Бухенвальда. Наш барак был совсем рядом от казарм нацистских охранников и солдат СС. Мы все знали, что война заканчивается. Германия потерпела поражение. У коммунистов в лагере был доступ к новостям, и Яков сказал нам, что союзнические армии Великобритании и Америки, а также других стран уже стучат в двери Германии с запада, в то время как Красная армия Советского Союза наступает с востока.

Все заключенные в лагере старались держаться как можно незаметнее, боясь привлечь к себе внимание. Поскольку нацисты проигрывали в войне, они могли отомстить, перебив нас всех, заминировав лагерь или отправив заключенных в пеший марш без привалов, пока у них не откажут ноги и они бездыханные не повалятся на землю. Еще ходили слухи, что нацисты замаскировали собственные бомбардировщики Люфтваффе под американские самолеты. Когда они поймут, что поражение неизбежно, эти эскадрильи разбомбят Бухенвальд, чтобы весь мир думал, будто американцы убивают невинных людей.

Но Абе продолжал имитировать звуки самолетов, навлекая на нас опасность. Видя, как он оживляется все больше, я не выдержал и ударил его кулаком в глаз, а потом в нос.

И сейчас, в поезде, я ударил Абе снова.

– Отстань! – выкрикнул я, потирая ушибленную лодыжку.

Абе затряс головой и заморгал длинными ресницами, обрамлявшими огромные темно-шоколадные глаза с опущенными уголками, из-за которых его лицо всегда выглядело печальным.

– Что ты мне хотел показать? – вздохнув, спросил я, чувствуя, как напряжение отпускает.

Абе высунулся в окно и указал на группу мужчин, двигавшихся к нам. Дым от их сигарет спиралями поднимался в воздух. Они были в черно-синих беретах. Мужчины приближались – я уже мог рассмотреть их усталые лица и одежду. Они выглядели как крестьяне и говорили на языке, которого я никогда раньше не слышал.

– Французский, – прошептал Абе, словно прочитав мои мысли. – Это французы.

Мужчины подошли к нашему поезду. Один из них, с острыми выступающими скулами и угольно-черными волосами встретился глазами со мной. Лицо у него было красное, а взгляд злой. Он выкрикнул что-то, но я не понял ни слова. У меня перехватило дыхание, в легких закололо. Я подумал, что сейчас потеряю сознание. Я потянулся за своими вещами, чувствуя, что стены вагона словно смыкаются вокруг меня.

Я больше не чувствовал сельских запахов – только вонь испражнений, немытых тел, крови и рвоты. Я ехал в поезде не по Франции, а по Польше, из Ченстохова, в Германию. Нас, евреев, сотнями заталкивали в грузовые вагоны, предназначенные для перевозки скота: коров и лошадей. В этих деревянных ящиках не было ни сидений, ни обивки на стенах, и мы стояли так тесно, что не могли даже повернуться, не говоря уже о том, чтобы присесть.

Мы ехали без еды и воды, иногда по пять дней кряду. Когда поезд останавливался, что происходило довольно часто, потому что мы пропускали составы с боеприпасами и другими поставками для фронта, вооруженные охранники отпирали двери и приказывали передавать им трупы тех, кто умер в дороге. Старшие мужчины-евреи в этот момент читали кадиш, молитву за усопших, но ни у кого не было возможности закрыть покойным глаза, следуя еврейской традиции, а потом мы все немного выдыхали, потому что в вагоне становилось чуть больше места.

– Очнись! – кричал Абе. Я почувствовал, как он ладонями хлопает меня по щекам. Я закашлялся и сделал глубокий вдох, понимая, что на мгновение лишился чувств и, похоже, перестал дышать. По-прежнему не открывая глаз, я слепо потянулся к Абе, взял его за руку и крепко сжал. В этот момент он зашептал мне на ухо молитву на идише: «Услышь голос наш, Господи Боже наш…»

Я уже начал успокаиваться и попытался открыть глаза, но тут что-то ударило в стены вагона. Я высунулся в окно и увидел, что французы швыряют в нас камнями. Один камень, размером с гусиное яйцо, залетел внутрь и ударился о дальнюю стенку. Я весь сжался на своем месте, притянув ноги к груди. Руками я зажал себе уши, чтобы не слышать страшных звуков.

Потом схватил Абе за рубашку и велел ему сесть.

– Да перестань! – воскликнул он. – Французы просто не знают, кто мы такие, потому что на нас эта одежда. Все будет в порядке.

Я провел руками по своей рубашке и шортам. После того, как американцы вошли в Бухенвальд, солдаты попросили коммунистов в лагере подыскать нам, мальчикам, новую одежду. Нас было около тысячи человек, и все ходили в лагерных робах, кишевших вшами, которые могли переносить тиф и другие инфекции. Кто-то отыскал для нас на складе формы гитлерюгенда, ботинки и сапоги. На всех форм не хватило, но многие, включая меня, сменили робы, принадлежавшие до нас людям, теперь наверняка уже мертвым, на одежду, предназначенную для их убийц.

– Смотри, – громким шепотом позвал Абе, – ну, смотри же!

Я снова выглянул в окно. Двое из бухенвальдских мальчиков и ребе Роберт Маркус, капеллан из американской армии, сопровождавший нас, разговаривали с французами.

– Ромек, никакой опасности нет, – сказал Абе. – Французы боятся нас больше, чем мы их. Они ненавидят нацистов. Ребе объясняет, кто мы такие.

Я успокоился и прислушался, потому что в поезде наконец стало тихо. Французский язык напоминал течение реки с внезапными подъемами – словно крещендо в симфонии.

Когда я снова уселся на свое место, старший мальчик, невысокий, но не такой коренастый, как Абе, вошел к нам в вагон. Он уселся напротив меня. Не дожидаясь вопросов, он начал объяснять то же, что Абе сказал до него. По его выговору на польском я понял, что он из Кракова или Лодзи. На вид ему было лет шестнадцать, но точно я не знал.

Абе дернул меня за рукав. Вместе с новым мальчиком мы высунулись в окно: теперь французы смеялись и пожимали ребе и мальчикам руку. Теперь к поезду шли французские женщины с плетеными корзинами, полными еды, широко улыбавшиеся нам. В поезде, состоявшем из восьми или девяти вагонов, ехали 427 мальчиков из Бухенвальда. Фонд, взявший нас на свое попечение, назывался, как я потом узнал, OSE – Общество помощи детям; благодаря ему нас и эвакуировали из лагеря. Мы ехали во Францию, а еще одна группа, меньше числом, на другом поезде направлялась в Швейцарию. В нашем поезде ехали младшие дети из Бухенвальда, и все мы стали тянуть к француженкам руки, а те раздавали нам бутылки с козьим и коровьим молоком, хлеб, яблоки и персики.

Через некоторое время поезд двинулся снова – мы вставали на боковую ветку близ Метца в северо-восточной Франции. Ребе Маркус прошел по вагонам, объясняя, что мы проведем ночь здесь, ради нашей же безопасности, чтобы французы убедились, кто мы есть и кем не являемся – нацистами.

Ночью несколько мальчиков белой краской, которую дал нам один из крестьян, написали на стенах вагонов на французском, английском и идише:

Мы – выжившие из Бухенвальда.

Где наши родители?

Мы – бухенвальдские сироты.

Глава третья

Пока наш поезд катил через Францию, новый мальчик представился нам с Абе – его звали Салек, Салек Ротшильд. По его словам, ему было семнадцать, или, по крайней мере, он так думал. Как и большинство из нас, он утратил счет времени. Салек был худой, как деревце, и казалось, что его колени ударяются друг о друга при ходьбе.

Мы с Абе не знали, что и в других бараках Бухенвальда, помимо нашего, жили мальчики, пока не пришли американцы. Многие из тысячи или около того мальчишек обитали в Блоке 66, или Киндерблоке, который стоял в глубине лагеря, напоминавшего огромный город – больше, чем я когда-либо видел. Мы с Абе не знали, насколько Бухенвальд огромный, до самого нашего освобождения, когда мы почти неделю слонялись по его территории, блуждая, как все остальные, среди зданий, и спали там, где усталость сваливала нас с ног. Тогда-то я и увидел, что в лагере есть еще несколько сот мальчиков, таких же, как я. Но Салек мне раньше не попадался.

Француженки вернулись наутро с персиками, хлебом и кубиками сахара нам на завтрак. Пока я ел, Салек демонстрировал свою осведомленность, рассуждая с набитым ртом о разных французских партизанских отрядах, которые помогли союзникам высадиться на континент, освободить Францию от немецкой оккупации и в конечном итоге нанести поражение нацизму. Франция была оккупирована с 1940 по 1944 год; французские флаги нацисты заменили на свастики и наложили строгие ограничения на прессу и другие средства массовой информации. Как в Польше, во Франции ввели продуктовые карточки. Многие люди голодали. Но у французов действовало мощное движение Сопротивления, и было много шпионов – так Салек нам объяснил.

– Могу поспорить, что все эти крестьяне, которые приняли нас за нацистов, были партизанами, – говорил он, и хлебные крошки сыпались у него изо рта. – В основном партизаны орудовали в селах – например, взрывали мосты, чтобы не прошли немецкие танки и мотоциклы. Вроде того.

Я сказал Салеку помолчать, потому что уже устал. После того, как пришли американцы, все мы начали болеть: как будто наши тела, до тех пор сопротивлявшиеся болезням, теперь сдались, и многие мальчики слегли с корью, ветрянкой и другими инфекциями. У меня повторно начался тиф, но на этот раз меня лечили доктора и медсестры 120-го эвакуационного госпиталя и бывшие заключенные Бухенвальда, имевшие медицинскую подготовку. В госпитале у меня была чистая постель, свежая прохладная вода для питья и суп, а также лекарства от сыпи и жара. Но даже после лечения я ощущал постоянную усталость и спал по много часов кряду и днем, и ночью. Вскоре я снова провалился в сон, чувствуя лишь, как поезд петляет между горами. Тогда-то, в состоянии между сном и бодрствованием, я и услышал звуки перепалки, начавшейся где-то в нашем вагоне. В основном это были просто ругательства, частью на польском и идише, частью на других языках, которые я немного выучил в лагере: венгерском, русском, литовском и украинском.

Дело в том, что мы, мальчишки, не понимали, что война закончилась. Как болезни, которые полезли из нас сразу после освобождения, война в нашем случае тоже только началась, и теперь мы сражались друг с другом.

Когда я работал на оружейном заводе HASAG, мужчины-евреи по ночам много говорили о том, что выжившие обязаны будут рассказать нашу историю. Но у Якова история была другая: он предупреждал нас с Абе, что, когда мы выберемся из Бухенвальда, нам придется быть осторожными – очень осторожными. «Враги одержат над нами победу, если мы начнем драться между собой, – говорил он. – Когда единственное, что мы знаем, это жестокость, то мы сами становимся жестокими и учимся ненавидеть самих себя и всех вокруг». Именно это и происходило сейчас с нами, детьми. Венгры враждовали с поляками, поляки – с румынами, русскими, украинцами и так далее. Но я не мог положить этому конец и испытывал внутреннее стремление примкнуть к той или другой стороне.

Западные журналисты писали про то, как после освобождения мы неделями бродили по Бухенвальду и спали в тех же бараках, где находились в заключении, как мы грабили жителей Веймара, их квартиры и магазины, разоряли общественные здания и набрасывались друг на друга. Ходили слухи о том, что нас считают преступниками, психопатами – слово, которого я не знал, но понимал, что так говорят про людей с антиобщественным поведением, склонных к насилию. Мы все были полны ненависти и злобы, даже дети. Мы не представляли полной картины того, что произошло с евреями в Европе. Многие надеялись попасть обратно домой, но нам говорили, что это невозможно. «Les enfants terribles (ужасные дети) из Бухенвальда» – такой заголовок был в одной газете. Группа психиатров, которые нас обследовали, пришла к выводу, что нам не дожить до сорока лет. Мы слишком изуродованы, считали они. Некоторые журналисты даже писали, что мальчики из Бухенвальда – озлобленные, жестокие и извращенные, агрессивные и склонные к манипуляциям, раз им удалось выжить, в то время как все остальные погибли. Но OSE, организация, помогавшая еврейским детям, решила, что сможет нас спасти.

Внешне мы выглядели ужасно, по крайней мере сразу после освобождения. Почти без волос, с истощенными телами и лицами, с серой кожей. Все мы были недоверчивыми и подозрительными. В лагере рассказывали историю о еще одном служащем американской армии, ребе Шахтере, который находился в первом грузовике, въехавшем на территорию Бухенвальда. Рядом с металлическими входными воротами лежала гора обнаженных трупов евреев. Грузовик остановился, и ребе вылез. Он обошел вокруг этой горы, держа руку на кобуре пистолета. Думаю, американцы, как и мы, были в страшном напряжении. Потом он остановился, потрясенный: на него смотрели, мигая, детские глаза – огромные, как у всех нас. Ребенком оказался семилетний Люлек. Он спрятался среди мертвых тел и боялся вылезать. Ребе вытащил маленького Люлека и подбросил его в воздух, смеясь и плача одновременно.

– Сколько тебе лет? – спросил ребе Шахтер на идише.

– Я старше тебя, – ответил Люлек.

– Почему ты так говоришь?

– Потому что ты плачешь и смеешься. А я не могу. Вот и скажи, кто из нас старше – я или ты?

Одна из причин, по которым бухенвальдские мальчики ссорились между собой – по крайней мере так Яков говорил нам с Абе, – заключалась в том, что Густав Шиллер, заместитель старшины Блока 66, благоволил к детям из своей страны, Польши. Густава прозвали Палачом. Он входил в подпольное движение лагерного сопротивления. И был главой карательного отряда. Когда прибывали поезда, он вместе с долговязым Отто, украинским коммунистом, расспрашивал новичков о том, кто плохо обращался с жителями гетто или сотрудничал с нацистами. Очень скоро этих людей находили мертвыми: якобы Отто душил их во сне рубашкой или одеялом либо топил в уборных. Густав ненавидел венгров, даже детей, на том основании, что их страна вступила в войну только в 1944 году, а до того держалась в стороне и смотрела, как поляки страдают и гибнут.