Читать онлайн Мужчины учат меня жить

- Автор: Ребекка Солнит

- Жанр: Зарубежная публицистика

Посвящаю эту книгу:

нашим бабушкам;

мечтательницам, которые борются за справедливость;

мужчинам, которые понимают;

молодым женщинам, которые не сдаются;

пожилым женщинам, которые проложили дорогу молодым;

бесконечным спорам;

и, наконец, миру, где Элла Нахимовиц (родилась в январе 2014-го)

сможет полностью реализовать себя.

Rebecca Solnit

Men Explain Things to Me

© Е. Луцкая, перевод, 2021

© Rebecca Solnit, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Глава 1

Мужчины учат меня жить

До сих пор не пойму, зачем мы с Салли вообще пошли тогда на вечеринку на горном склоне под Аспеном. Все до единого гости были старше нас и невозможно скучны. Мы, тетки за сорок, считались здесь за девчонок. Дом был шикарный – если вы, конечно, любите шале в стиле Ральфа Лорана: внушительное, роскошное здание, выстроенное на высоте девяти тысяч футов, на стенах лосиные рога, повсюду ковры «килим», дровяная печь. Мы уже собирались уходить, когда хозяин обратился к нам: «Побудьте еще. Хочу с вами пообщаться». Представительный и ужасно богатый мужчина.

Пришлось нам дождаться, пока другие гости не отчалят в летнюю ночь: тогда он усадил нас за дорогой деревянный стол и обратился ко мне:

– Ну что? Я слышал, вы написали пару книг?

Я ответила:

– Если точнее – несколько.

– И о чем же они? – продолжал он таким тоном, словно разговаривал с семилетним ребенком, который стесняется рассказать, как хорошо он играет на флейте.

Вообще говоря, мои шесть или семь вышедших на тот момент книг были о разных вещах. Я заговорила о той, которая на тот летний вечер 2003 года была самой свежей. Это была «Река теней: Эдвард Мейбридж и технологичный Дикий Запад», где шла речь о покорении времени и пространства, об индустриализации повседневной жизни.

Вскоре после того, как я упомянула Мейбриджа, собеседник перебил меня:

– В этом году вышла одна очень интересная книга о Мейбридже: слышали о ней?

Он наделил меня ролью инженю столь внезапно и столь решительно, что я практически готова была поверить, будто одновременно с моей книгой вышла еще одна на ту же тему, а я умудрилась ничего о ней не узнать. И вот он уже рассказывает мне об этой интересной книге – вот с этим знакомым надменным выражением лица «Мужчина Вещает», устремив взор в загадочную даль своего авторитета.

Оговорюсь: в моей жизни есть множество замечательных мужчин, в том числе редакторов, которые еще с юных моих лет слушали меня, поддерживали и публиковали мои работы. У меня есть бесконечно щедрый младший брат и множество чудесных друзей, о которых я могу сказать словами Чосера о Студенте из «Кентерберийских рассказов»: «Хотел учиться и других учить». Что-то я еще помню с уроков литературы! Но бывают и другие мужчины.

Тем временем наш мистер Умник продолжал, надувая щеки, вещать об этой книге, которую мне обязательно стоило бы прочесть… пока Салли не перебила его:

– Это ее книга.

По крайней мере, Салли попыталась его перебить – а он продолжал как ни в чем не бывало. Ей пришлось трижды или четырежды повторить «Это ее книга и есть», – прежде чем до него дошло. И тогда – точь-в-точь как пишут в романах девятнадцатого века – наш мистер Умник побледнел как полотно. Тот факт, что именно я и написала эту важнейшую книгу, которую он, как выяснилось, даже не читал – просто наткнулся на рецензию в New York Times несколько месяцев назад, – настолько перевернул весь привычный ему мир с ног на голову, что он потрясенно умолк. На секунду. А потом продолжил вещать. Как приличные женщины, мы удалились от него на почтительное расстояние, прежде чем расхохотаться. И, в общем, хохочем до сих пор.

Люблю такие моменты, когда вдруг всплывает на поверхность неприглядная истина, которую обычно сложно разглядеть и привлечь к ней внимание. Трудно, например, не заметить анаконду, которая сожрала корову или слона – а потом взяла и насрала на ковер.

Скользкая дорожка: как нас заставляют молчать

Конечно, подобного субъекта можно встретить на любой вечеринке. Толкать речи о теориях заговора и иной чепухе могут и мужчины, и женщины. Но, по моему опыту, настолько уверенно нести отъявленную чушь – привилегия лишь одного пола. Мужчины учат меня жить. Меня и других женщин. Неважно, разбираются они сами в проблеме или нет. Так поступают очень многие мужчины.

Любая женщина поймет, о чем я. Из-за этого женщинам порой бывает тяжело в любом деле; из-за этого они не решаются говорить громко и не добиваются, чтобы их услышали; из-за этого молодые женщины предпочитают молчать, когда им указывают – в том числе и языком уличного насилия, – что этот мир не для них. Эта позиция – причина наших самоограничений и сомнений в себе. Она же и подпитывает ничем не оправданное, излишнее самомнение мужчин.

Я не удивилась бы, узнав, что вся американская политика начиная с 2001 года была отчасти обусловлена тем, что никто так и не услышал Колин Роули, сотрудницу ФБР, которая давным-давно высказывала свои соображения насчет Аль-Каиды. Более того, за развитие событий ответственно правительство Буша с его неспособностью услышать хоть что-нибудь: в том числе что Ирак никак не связан с Аль-Каидой и не имеет оружия массового поражения. А также что война – это совсем не плевое дело. (Стену самоуверенности Буша не удалось пробить даже мужчинам-экспертам.)

Может быть, надменность американского правительства и развязала войну в Ираке. Однако та же самая надменность регулярно устраивает войну вокруг нас и даже у нас внутри: войну, которая знакома каждой женщине. Нас вынуждают уверовать в собственную несерьезность. Нас заставляют молчать. Я всё ищу способы избавиться от этого внутреннего императива – и даже неплохая писательская карьера (а я всегда тщательно проверяю и излагаю факты) пока не помогает. Даже в той ситуации, о которой я рассказала выше, были моменты, когда я готова была уступить мистеру Умнику – и позволить его невероятной самоуверенности взять верх над моей не столь твердой решимостью.

Не стоит забывать, что уже тогда у меня было больше аргументов в пользу права мыслить и высказывать своё мнение, чем чувствуют за собой большинство женщин. Я уже знала, что немного сомневаться в себе – это хорошее подспорье для того, чтобы исправлять собственные ошибки и расти над собой. Конечно, если сомнений слишком много, они парализуют – а стопроцентная уверенность в себе порождает лишь надменных идиотов. Между этими крайностями есть золотая середина, к которой стремятся представители того или иного гендера: теплый и комфортный «экватор», где нам и стоит встретиться.

Мы ещё не в самом плохом положении: взять хотя бы ближневосточные страны, где свидетельство женщины не имеет юридического веса, так что даже об изнасиловании она сама заявить не может – нужно, чтобы против мужчины-насильника выступил мужчина-свидетель. А такие находятся редко.

Между тем право на доверие – это один из базовых факторов выживания. Когда я была совсем молода и только начинала понимать, что такое феминизм и почему он так необходим, был у меня молодой человек, чей дядя работал физиком-ядерщиком. Однажды на Рождество он в виде милой и забавной истории рассказал, как жена его соседа по пригороду, где жили научные сотрудники, выбежала ночью из дома голышом, крича, что муж пытается ее убить. Я спросила: «А почему вы решили, что он и правда не пытался?» Он терпеливо объяснил, что это были приличные, респектабельные люди. Ему и в голову не могло прийти, что муж действительно на нее напал. Действительно: зачем ещё ей было выбегать из дома с криками, что на неё напали! Конечно, это неправда. У бедняжки что-то не в порядке с головой…

Даже чтобы получить охранный ордер – в Америке это недавняя практика, – женщине нужно разбиться в лепёшку, чтобы доказать суду и полиции справедливость своих заявлений. Только тогда они поверят, что тот или иной мужчина действительно угрожает ей, и всерьёз возьмутся за это дело. И нужно ещё учесть, что зачастую охранные ордера не работают вовсе. Насилие – распространенный способ заставить людей замолчать, отобрать у них голос и доверие общества, утвердить свою власть над их правом на существование. В Америке каждый день примерно три женщины оказываются убиты нынешними или бывшими супругами. Это одна из главных причин смерти беременных в США. Борьба феминисток за то, чтобы изнасилования, в том числе на свиданиях и в браке, а также домашнее насилие и сексуальные домогательства на работе были признаны преступлениями, – это на самом деле борьба за то, чтобы женщин слышали и им верили.

Я склонна считать, что женщин начали считать за людей лишь тогда, когда такие вещи стали принимать всерьез, когда за тяжкие преступления, цель которых – уничтожить нас, стали официально преследовать. Положительные изменения начались в середине 70-х – а я в то время была уже подростком. Желающим возразить, что сексуальная агрессия на работе – это не вопрос жизни и смерти, напомню о случае, когда младший капрал морской пехоты 20-летняя Мария Лотербах была, по-видимому, убита своим старшим по званию коллегой зимним вечером, пока ждала своей очереди в полиции, чтобы заявить на него об изнасиловании. Обожженные останки ее тела нашли в кострище у него на заднем дворе. Мария была беременна.

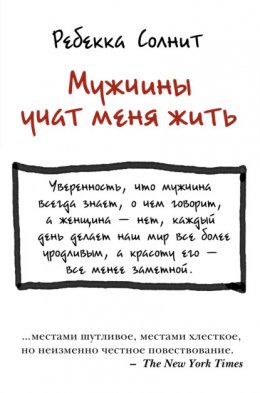

Уверенность, что мужчина всегда знает, о чем говорит, а женщина – нет, каждый день делает наш мир всё более уродливым, а красоту его – всё менее заметной. В ход идёт всё, любая мелочь. Когда в 2000 году вышла моя книга «Не сидится на месте», я ощутила прилив сил: теперь я могла достойно сопротивляться тем, кто пытался лишить меня права на мысли, мнения и голос. С тех пор дважды я сумела бросить вызов поведению мужчин – только, увы, в обоих случаях мне заявили, что все было совершенно не так, как утверждала я, что я веду себя необъективно, нечестно, заблуждаюсь, слишком нервничаю, – в общем, веду себя чисто по-женски.

Раньше я бы почти наверняка усомнилась в себе и отступила. Теперь, когда публикуют мою историческую прозу и люди знают меня, у меня есть больше оснований для уверенности в себе: но так везёт далеко не всем женщинам. Из семи миллиардов людей, живущих на планете, львиной доле постоянно твердят, что их собственный жизненный опыт ничего не стоит. Что правда не на их стороне – и никогда не будет. То, как «мужчины учат нас жить», – лишь верхушка могучего, уродливого айсберга.

А мужчины по-прежнему учат меня жить. Ни один мужчина ни разу не извинился за то, что необоснованно поучал меня вещам, в которых я разбираюсь, а он – нет. Впрочем, если верить актуарным таблицам, еще буквально лет сорок с небольшим – и это может стать реальностью. Но я не особенно в это верю.

Женщины: борьба на два фронта

Через несколько лет после того эпизода с аспенским придурком я читала лекцию в Берлине, и меня пригласил поужинать писатель марксистского толка по имени Тарик Али. К нам присоединились ещё четверо: другой мужчина – писатель и переводчик – и три женщины чуть моложе меня. Последние себя крайне почтительно и почти все время молчали. Тарик был великолепен. Переводчику, кажется, не нравилось, что я держусь в разговоре скромно. Но стоило мне упомянуть о том, как удивительная, мало кому известная группа антивоенных и антиядерных активисток «Женщины выступают за мир» (Women Strike for Peace), созданная в 1961 году, способствовала падению антикоммунистической Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности (HUAC), мистер Умник-2 попытался меня осмеять. До начала 60-х, утверждал он, этой Комиссии не существовало, и уж в любом случае никакая женская группа на ее крах подобным образом не влияла. Он говорил с таким убийственным презрением и с такой злобной уверенностью, что казалось, будто спорить с ним – лишь упражняться в бессилии и навлекать на себя еще больший негатив.

Я к тому времени написала, кажется, уже девять книг, в том числе одну – на основе документальных материалов и интервью с одной из ключевых участниц той самой антивоенной группы. И все равно менсплейнеры[1] продолжают твердить мне, что я (такая вот гадкая метафора оплодотворения) представляю собой пустой сосуд, который они должны наполнить мудростью и знанием. Фрейдисты утверждают, что у них есть то, чего нет у меня, но ум сосредоточен уж точно не в паху – даже если мужчина способен написать мочой на снегу сладкозвучную, музыкальную фразу Вирджинии Вульф о незаметном порабощении женщин. Вернувшись к себе в отель, я порылась в интернете и нашла, что Эрик Бентли в своей подробнейшей истории HUAC решительно утверждает, что именно группа «Женщины выступают за мир» «нанесли решающий удар, предопределивший окончательное падение цитадели HUAC». И было это в начале 60-х.

Именно эту сцену я описала в начале эссе для журнала Nation, посвященного Джейн Джейкобс, Бетти Фридан и Рейчел Карсон. Отчасти для того, чтобы еще раз обратиться к одному из мерзких менсплейнеров: «Парень, если ты это читаешь, знай: ты – прыщ на лице человечества, ты препятствие на пути к цивилизации. Пусть тебе будет стыдно».

Борьба с мужчинами, учащими жить, продолжает отнимать силы у множества женщин – из числа моих ровесниц и из тех, кто составит новое, столь нужное нам поколение; в нашей стране и в Пакистане, Боливии, Индонезии, не говоря уже о бесчисленных женщинах, живших до меня, которых не допускали в лабораторию, в библиотеку, к участию в разговорах и в революциях, да и вообще – в ряды человечества.

В конце концов, ту же самую группу «Женщины выступают за мир» основали всё те же женщины, которым надоело варить кофе и набирать на машинке тексты, не имея возможности высказываться и участвовать в антиядерном движении 1950-х. Чаще всего женщина сражается на два фронта – одновременно дискутируя по существу вопроса и отстаивая свое право говорить, иметь мнение, владеть фактами и истинами, иметь ценность, быть человеком. В наши дни ситуация улучшилась, но на моем веку эта война себя не исчерпает. Я и сама – солдат на этой войне. Я сражаюсь и за себя, и за всех тех молодых женщин, которым есть что сказать: я надеюсь, что их услышат.

Заключение

Как-то вечером в марте 2008 года за ужином я пошутила (как уже не раз делала до того), что напишу эссе под названием «Мужчины учат меня жить». У каждого писателя есть коллекция идей, которым не суждено стать книгами, и я время от времени «выгуливала» мысль о таком эссе. Моя гостья – активистка и блестящая философиня Марина Ситрин – уверяла, что я обязательно должна его написать, ведь оно очень пригодилось бы таким людям, как ее младшая сестра Сэм. Молодым женщинам, говорила она, нужно знать, что когда их достижения преуменьшают – это не значит, что с ними что-то не так. Это все те же чертовы гендерные войны. Ни одну из нас та чаша не минует.

Следующим утром я села за эссе и вмиг написала его, не поднимая головы. Если произведение родилось на свет так легко, это значит, что оно уже давно вынашивалось где-то на задворках сознания. Оно просилось на бумагу, рвалось наружу. И стоило мне сесть за компьютер – оно родилось. В те дни Марина вставала позже меня, так что я подала ей готовое эссе на завтрак, а пару часов спустя отправила его Тому Энгельгардту, который еще чуть позже опубликовал мой материал на сайте TomDispatch.com. Разошлось оно быстро – как бывает со всеми эссе на сайте Тома – и до сих пор его не перестают пересылать, репостить, публиковать и комментировать. Ничего подобного с моими произведениями раньше не бывало.

«Мужчины…» зацепили аудиторию. Попали в точку.

Некоторые мужчины пытались объяснить, что когда они объясняют что-то женщинам – это не гендерное явление. Обычно женщины в ответ указывали на то, как мужчины, пытаясь отказать им в их собственном опыте, давали свои объяснения именно так, как я это и описывала. (Для протокола: да, я считаю, что и женщинам случается пускаться в снисходительные объяснения, в том числе и в адрес мужчин. Но это ничуть не отменяет колоссальной разницы в позициях, приобретающей порой еще более мрачные формы, и распространенного гендерного перекоса в обществе).

Некоторые же мужчины уловили мою мысль и повели себя достойно. В конце концов, дело происходило в те времена, когда мужчин-профеминистов становилось больше, чем раньше, и феминизм был как никогда на слуху. Не каждый, впрочем, понимал нашу риторику. Через сайт TomDispatch я получила в 2008 году сообщение от пожилого мужчины из Индианаполиса, который, по его словам, «никогда не принижал женщин ни в личном, ни в профессиональном плане», и упрекал меня, говоря, что я «могла бы общаться с парнями поприличнее и вообще сначала проверять факты». Вдогонку он дал мне совет о том, как мне наладить жизнь, и высказался насчет моего «чувства неполноценности». По его мнению, снисходительное отношение к себе женщина выбирает или не выбирает сама – так что во всем виновата была только я.

Появился сайт Academic Men Explain Things to Me («Ученые-мужчины учат меня жить»), где сотни женщин из университетских кругов рассказывали, как к ним относятся снисходительно, преуменьшают их заслуги, перебивают и так далее. Термин «менсплейнинг» окончательно сформировался вскоре после публикации моего эссе. Иногда его приписывают лично мне. На самом деле я не имею отношения к его появлению, хотя очевидно, что оно навеяно моей работой (и, конечно, всеми мужчинами, воплотившими в себе эту идею). (Я отношусь к этому слову без фанатизма и сама пользуюсь им нечасто. На мой взгляд, оно слишком подчеркивает идею, что этот изъян присущ всем мужчинам, а не дает понять, что некоторые мужчины объясняют то, чего не следовало бы, и не умеют слышать, то что следовало бы. Если это недостаточно явно следует из моего эссе – на самом деле я очень люблю, когда люди объясняют мне то, в чем они действительно разбираются, а я еще нет, но хочу разобраться. Проблема – это когда собеседник втолковывает мне то, что я знаю, а он сам – нет). К 2012 году слово «менсплейнить» – ставшее одним из слов 2010 года по версии New York Times – уже использовали в массовой политической журналистике.

Увы, этот термин прекрасно вписался в контекст времени. Сайт TomDispatch вновь опубликовал «Мужчин…» в августе 2012 года, и, по счастливой случайности, примерно в то же время член Палаты представителей от штата Миссури, республиканец Тодд Эйкин сделал свое скандально известное утверждение о том, что изнасилованным женщинам не нужны аборты, поскольку «если произошло настоящее насилие, женский организм найдет способ предотвратить последствия». Именно в том предвыборном сезоне звучали безумные фразы со стороны мужчин-консерваторов в поддержку насильников и в противовес фактам. Одновременно слышались и голоса феминисток, объяснявших, почему феминизм так необходим и почему такие мужчины – это страшно. Я ценила возможность участвовать в этом разговоре. О моём эссе снова вспомнили.

Сейчас, когда я пишу эти строки, «Мужчин…» продолжают обсуждать и репостить. Я ни в коем случае не хотела сказать, что считаю себя чудовищно угнетенной. Мне лишь хотелось показать, как подобная риторика открывает перспективы для мужчин и блокирует их для женщин, лишая их возможности говорить, быть услышанными, иметь права, работать наравне с мужчинами, быть уважаемыми, в общем – быть полноценными, свободными людьми. Именно так в культурном дискурсе обозначается власть – как раз та власть, которая в дискурсе антикультурном, в физических актах запугивания и насилия и зачастую в фактическом мироустройстве замалчивает, вымарывает, уничтожает женщин как равных, как людей, наделенных правами, и слишком часто – как живых существ вообще.

Борьба за то, чтобы к женщинам относились как к людям, имеющим права на жизнь, свободу и голос на культурной и политической сцене, продолжается. И порой она приобретает поистине зверские формы. Я и сама удивилась тому, что мое эссе началось с забавной сцены, а закончилось упоминанием об изнасилованиях и убийствах. И тогда я поняла, что все это – мелкие социальные нестыковки и грубое замалчивание и насилие – явления одного порядка. Мне кажется, что мы намного яснее увидим мизогинию и преступления против женщин, если взглянем на злоупотребления властью в целом. Не стоит рассматривать домашнее насилие отдельно от таких проблем, как на изнасилования, убийства, харассмент и угрозы онлайн и офлайн, на работе и на улицах. Именно в совокупности все это дает единую картину.

Право говорить и быть услышанной – основополагающее для выживания, достоинства и свободы. Я счастлива, что даже спустя много лет молчания (иногда вызванного большим страхом) я выросла и обрела голос. Теперь я всегда буду говорить от имени тех, кто голоса не имеет.

2008

Глава 2

Самая долгая война

У нас в США, где, согласно официальной статистике, изнасилование происходит каждые 6,2 минуты, а на протяжении жизни будет изнасилована каждая пятая женщина, известие об изнасиловании и зверском убийстве молодой женщины в Нью-Дели в автобусе 16 декабря 2012 года было тем не менее воспринято как что-то из ряда вон выходящее. Все ещё помнили случай в Стьюбенвилльской школе в штате Огайо, где девочку-подростка домогались несколько членов футбольной команды: время от времени эта история обрастала новыми подробностями. Групповыми изнасилованиями нас было уже не удивить. Выбирайте на ваш вкус: незадолго до этого получили тюремные сроки тринадцать из двадцати мужчин, коллективно изнасиловавших одиннадцатилетнюю девочку в Кливленде; инициатор группового насилия над шестнадцатилетней девушкой в Ричмонде был признан виновным осенью того же 2012 года; четверо мужчин, надругавшихся над пятнадцатилетней девушкой вблизи Нового Орлеана, получили приговор в апреле того же года; зато шестеро насильников четырнадцатилетней девушки в Чикаго все еще не были пойманы. Я совершенно не склонна специально выискивать подобные факты. Ими переполнены новости, но никто не пытается сделать на их основании выводы о том, что, возможно, существует некая тенденция.

Но она есть – это тенденция к насилию в отношении женщин, обширная, глубокая, ужасная и постоянно игнорируемая тенденция. Порой, если жертвой становится знаменитость или всплывают особенно мерзкие подробности, ситуация получает внимание прессы, но такие случаи считают из ряда вон выходящими, тогда как бесчисленные известия об «обычном» насилии против женщин в США, в других странах, на всех континентах, включая Антарктиду, звучат как фоновый шум.

Если вам кажутся более значимыми изнасилования в автобусах, чем групповые, – вспомним о насилии в отношении женщины с особенностями развития в лос-анджелесском автобусе в ноябре все того же 2012 года. Или о похищении шестнадцатилетней аутистки из пригородного поезда в Окленде этой зимой (похититель насиловал ее в течение двух дней). А также не забудем о групповом изнасиловании нескольких женщин в автобусе в Мехико, тоже сравнительно недавнем. Пока я составляла эту подборку, я узнала еще об одном случае: пассажирку индийского автобуса похитили и насиловали всю ночь водитель и пятеро его приятелей. Они, должно быть, сочли, что произошедшее в Нью-Дели настолько круто, что это стоит повторить.

И в Америке, и по всей планете сексуального и прочего насилия в адрес женщин предостаточно, и при этом его почти никогда не считают вопросом нарушения гражданских или человеческих прав, признаком кризиса или следствием какой-либо тенденции. У насилия нет расы, класса, религии, национальности – а гендер у него есть.

Сразу оговорюсь: хотя практически всегда такие преступления совершают мужчины, это не значит, что все мужчины склонны к насилию. В большинстве они не таковы. Кроме того, нет сомнений, что мужчины тоже терпят насилие, в основном от других мужчин; верно и то, что любая насильственная смерть, любое нападение – это ужасно. Порой насилие в отношении партнеров творят и женщины; впрочем, по результатам исследований, это редко приводит к тяжелым травмам и тем более к смерти. Если же мужчины погибают от рук женщин, то как правило речь идет о самозащите последних. Именно женщины в результате партнерского насилия регулярно попадают в больницу – или в могилу. В этой книге речь идет об эпидемии мужского насилия в отношении женщин – будь то насилие партнерское или со стороны незнакомцев.

О чем мы умалчиваем, когда не говорим о гендере

Да много о чем. Можно было бы вспомнить нападение с изнасилованием на 73-летнюю женщину в Сентрал-Парк на Манхэттене в сентябре 2012 года, недавнее изнасилование четырехлетней девочки и 83-летней старушки в Луизиане, могли бы упомянуть полицейского из Нью-Йорка, арестованного в октябре 2012 года по подозрению в весьма серьезных планах похитить, изнасиловать, сварить и съесть женщину – любую женщину, потому что ненависть его не была личной. В отличие, должно быть, от жителя Сан-Диего, который в самом деле убил и сварил свою жену в ноябре 2012-го, а также мужчины из Нового Орлеана, который убил, расчленил и сварил свою подружку в 2005 году.

Все это – случаи из ряда вон выходящие, но ведь нам ничто не мешает поговорить и о повседневных нападениях. Ведь хотя каждые 6,2 минуты в Америке заявляют об изнасиловании, реальная цифра раз в пять выше. Что означает, что в нашей стране кого-то насилуют примерно раз в минуту. И вот они – новые и новые жертвы. Значительная часть ваших знакомых знает о насилии не понаслышке.

Можем поговорить об изнасилованиях в старшей школе, в спортивных кружках, в студенческих общежитиях (причем руководство университетов к таким случаям возмутительно равнодушно, как было, например, в той самой школе в Стьюбенвилле, в Университете Нотр-Дам, колледже Амхерст и много где еще). Можем вспомнить о неудержимой эпидемии изнасилований, сексуальных посягательств и харассмента в рядах вооруженных сил США: по оценкам министра обороны США Леона Панетты, лишь за 2010 год таких случаев произошло 19 тысяч, причем абсолютное большинство агрессоров ушло от ответственности, хотя в сентябре 2010 генерал Джеффри Синклер и был предан суду за «серию сексуальных преступлений против женщин».

Оставим насилие на рабочих местах. Вернемся домой. Партнерш, в том числе бывших, убивает столько мужчин, что на каждый год приходится свыше тысячи таких убийств – то есть каждые три года число погибших сравнивается с потерями в результате теракта 11 сентября. А ведь подобному террору никто войны не объявляет. (Сформулируем иначе: за период с 11 сентября 2001 по 2012 год в результате домашнего насилия погибло 11766 человек, и это больше, чем убито в результате вышеупомянутого теракта, плюс все американские солдаты, отдавшие жизнь в «войне с терроризмом»). Заговори мы о подобных преступлениях и о том, почему же они так часты, нам пришлось бы задуматься о том, какие глобальные изменения нужны нашему обществу, нашей стране – и почти любой другой тоже. Задумайся мы об этом, речь непременно зашла бы о маскулинности, стереотипных мужских ролях, возможно – о патриархате. Но мы об этом почти не говорим.

Зато мы нередко слышим о том, как американские мужчины совершают так называемые убийства-самоубийства: их случается порядка дюжины в неделю. Связывают это с тяжелыми экономическими условиями, но то же самое происходит и когда экономически все хорошо. Те мужчины в Индии убили пассажирку автобуса якобы из-за того, что бедные презирают богатых, а другие индийские изнасилования объясняют эксплуатацией богатыми бедных. Ну и прочие, всегда актуальные объяснения: проблемы с головой, воздействие веществ – и, для полного счастья, последствия черепно-мозговых травм. Объяснение из свежих: многие случаи насилия в США вызваны отравлением свинцом. А между тем травятся-то представители обоих полов, а насилие, как правило, творит только один. Пандемию насилия всегда объясняют чем угодно, только не гендером. Любыми причинами, которые можно трактовать максимально широко.

Кто-то написал материал о том, что именно белые мужчины склонны совершать массовые убийства в США. Комментаторы (по большей части возмущенные) заметили в этой формулировке только часть про «белых». Лишь изредка кто-то упоминает, каковы результаты этого медицинского исследования, и то лишь максимально безэмоциональным языком: «В ходе нескольких исследований было выявлено, что принадлежность к мужскому полу является фактором риска преступного насильственного поведения, наряду с воздействием табачного дыма в пренатальный период, антисоциальным образом жизни родителей и низкими доходами семьи».

И я вовсе не хочу «придираться» к мужчинам. Просто мне кажется, что если бы мы заметили, что женщины в целом гораздо меньше склонны к насилию, это дало бы возможность предположить, откуда оно берется и что можно сделать, чтобы ему противостоять. Безусловно, огромную проблему для США представляет собой доступность оружия; однако хоть оно и доступно всем, в 90 % случаев убийства совершают мужчины.

Тенденция ясна как день. И эта проблема достигла глобальных масштабов. Вспомним эпидемию агрессии, харассмента и изнасилований женщин в результате исламской революции в Египте, отменившей свободы, завоеванные «арабской весной» (и некоторые мужчины даже создали группы сопротивления последствиям этих событий). Вспомним преследования женщин, открытые и тайные, в Индии – от уличных приставаний до сожжения невест. Вспомним «убийства чести» в Южной Азии и на Ближнем Востоке. Вспомним, что ЮАР считается мировой столицей изнасилований – по разным оценкам, за прошлый год здесь произошло 600 тысяч инцидентов. Вспомним также, что в Мали, Судане и Конго насилие над женщинами – одно из средств ведения войны, как было и в бывшей Югославии. Не забудем о повсеместном распространении насилия и преследования в Мексике, в том числе о фемициде в Хуаресе. Вспомним, как отказывают в базовых человеческих правах женщинам в Саудовской Аравии, и о бесчисленном множестве сексуальных нападений на домработниц-иммигранток. Упомянем о том, что американская история с Домиником Стросс-Каном обнаружила абсолютную безнаказанность для него и подобных ему во Франции. Если я начну перечислять случаи из Британии, Канады, Италии (бывший премьер-министр которой прославился своими оргиями с несовершеннолетними), Аргентины, Австралии и многих других стран – мне просто места не хватит.

Кто имеет право вас убить?

Вы, наверно, устали от статистики. Давайте рассмотрим один-единственный инцидент, произошедший в моем городе в январе 2013 года, когда я собирала материал для этой книги. Просто один из многих инцидентов местного значения, которые фигурировали в тот месяц в местных газетах и связаны были с агрессией мужчин в адрес женщин.

«Сообщает полиция Сан-Франциско: Женщина получила удар ножом после того, как отвергла сексуальные притязания мужчины. Инцидент произошел на территории района Тендерлойн в Сан-Франциско, ночью с понедельника на вторник. 33-летняя пострадавшая шла по улице, когда к ней приблизился незнакомец с предложением непристойного характера, – говорит спикер полиции офицер Алби Эспарса. Получив отказ, мужчина разозлился, ударил женщину по лицу и пырнул ножом в руку, передает Эспарса».

Иначе говоря, с точки зрения мужчины выбранная им жертва не имела никаких прав и свобод, тогда как у него право ее контролировать и наказывать – было. Этот случай напоминает нам: в основе насилия прежде всего лежит вопрос власти. Вот основной посыл агрессивного поведения: «Я вправе тебя контролировать».

Убийство – крайнее выражение такого подхода: убийца воображает, что имеет право решать, жить вам или умереть. Это предельная степень контроля над другим человеком. И они так видят ситуацию, даже если вы им повинуетесь: ведь желание контролировать обусловлено тем безумием, которое не обуздать одной лишь покорностью. Оно может быть замешано на всевозможных страхах, чувстве уязвимости – но в основе его остается чувство дозволенности, права причинять другому человеку страдания и даже смерть. И это чувство вредит как агрессору, так и жертвам.

Что касается вышеописанного случая в моем городе – подобное случается постоянно. Схожие вещи происходили в молодости и со мной. Иногда мне угрожали убийством, часто – поливали руганью: мужчина приближается к женщине, обуреваемый как желанием, так и злобным ожиданием отвержения. Злоба и желание неотделимы друг от друга, именно здесь эрос может превратиться в танатос, любовь – в смерть.

Существует целая система контроля. Она – причина того, что женщин часто убивают тогда, когда они осмеливаются разорвать отношения. Немало женщин при этом попадают в тюрьму.

Хорошо, скажете вы, все эти мужчины – тот, кто напал в Тендерлойне 7 января; жестокий потенциальный насильник в моем районе 5 января или еще один агрессор 12 января; житель Сан-Франциско, который 6 января поджег свою подружку за то, что та отказалась стирать ему одежду; парень, приговоренный к 370 годам тюрьмы за особо жестокие изнасилования в Сан-Франциско в конце 2011 года, – все они маргиналы. Но богатые, знаменитые, привилегированные мужчины от них не отстают.

Японского вице-консула в Сан-Франциско обвинили в двенадцати эпизодах тяжкого насилия в отношении супруги и угрозах смертельно опасным оружием в сентябре 2012 года. В том же месяце и в том же городе бывшая девушка Мэйсона Майера (брата директрисы Yahoo Мариссы Майер) рассказывала в суде: «Он вырвал у меня из ушей серьги, оторвал ресницы, при этом плевал мне в лицо и говорил, как я отвратительна… Я лежала на полу, сжавшись в комок, а когда я попыталась пошевелиться, он еще сильнее сжал меня с боков коленями и начал бить». По словам журналистки San Franсisco Chronicle Вивиан Хо, дальше она рассказывала, что «Майер несколько раз ударил ее об пол головой, клочьями выдирал волосы и твердил, что живой она выберется из квартиры только если он повезет ее к мосту Голден-Гейт, „а там прыгай с моста или я сам тебя столкну“». Мэйсон Майер получил условный срок.

Летом предыдущего года мужчина нарушил условия охранного ордера, запрещавшего ему приближаться к жене, и застрелил ее, а заодно убил ещё трёх женщин (и покалечил ещё трёх) у нее на работе в пригороде Милуоки. Но поскольку трупов было всего четыре, то пресса уделила этому случаю совсем мало внимания. Ведь в том же году произошла куча гораздо более впечатляющих массовых убийств. И это мы еще не говорили о том, что из 62 случаев групповых расстрелов в США за последние тридцать лет лишь один раз стрелком была женщина. Говоря «стрелок-одиночка», или lone gunman, всегда сосредоточивают внимание на том, что это одиночка (lone), или на проблеме оружия (guns), а вот часть man (мужчина) обычно упускают. А ведь почти две трети всех застреленных женщин погибают от руки текущего или бывшего партнера.

Как пела Тина Тернер, «При чем же здесь любовь?» – «What’s love got to do with it». Кстати, именно ее бывший муж Айк сказал как-то: «Ну да, я ее ударил, но не сильнее, чем обычные мужики бьют жен». Каждые девять секунд в Америке бьют женщину. Не девять минут. Девять секунд. Это самая распространенная причина травм для американок. Из двух миллионов женщин, ежегодно получающих ранения, почти полумиллиону требуется медицинская помощь, а где-то 145 тысяч должны остаться в больнице на ночь. Таковы данные Центра по контролю заболеваемости. Сколько требуется стоматологического лечения – страшно даже представить. Агрессия партнеров – также одна из главных причин смерти беременных в США.

Обозреватель Николас Кристоф, один из немногих влиятельных людей, регулярно занимающихся этой проблемой, пишет: «По всему миру женщины в возрасте от 15 до 44 лет скорее погибнут или будут изувечены в результате мужского насилия, чем пострадают от рака, малярии, войн и автокатастроф, вместе взятых».

Трещина между мирами

Изнасилования и прочие акты агрессии, в том числе и убийства, а также угрозы насилием – вот каким образом некоторые мужчины пытаются контролировать некоторых женщин. Страх такого насилия ограничивает свободу большинства женщин; и это стало так привычно, что это мало кто замечает и мало кто борется с этим. Есть, конечно, и исключения. Однажды я услышала историю: студентов в колледже попросили изложить, что они делают, чтобы уберечься от изнасилования. Девушки начали описывать, как они делают все возможное, чтобы не утрачивать бдительности, ограничивают себя в посещении разных мест, принимают меры предосторожности и по сути думают об изнасилованиях постоянно. А парни лишь потрясенно слушали. На мгновение стала ясно видна разница между их мирами.

Впрочем, чаще всего мы об этом не говорим. По интернету некогда ходила картинка под названием «Десять советов, как избежать изнасилования». Молодые женщины видят такое тоннами, но в том списке был внезапный поворот. Советы были такие: «Носите с собой свисток. Если вы беспокоитесь, что можете „случайно“ напасть на кого-нибудь, отдайте этот свисток своему спутнику, чтобы тот мог позвать на помощь». Звучит смешно, но выявляет неприглядную истину: обычные, не сатирические рекомендации подразумевают, что вся ответственность за предотвращение насилия лежит на потенциальной жертве, тогда как само насилие рассматривается как нечто само собой разумеющееся. Совершенно напрасно колледжи тратят столько времени, объясняя женщинам, как избежать агрессоров. Нужно объяснять мужчинам, как не стать агрессорами.

Сегодня угрозы изнасилования регулярно звучат и онлайн. В конце 2011 года британская журналистка Лори Пенни писала так:

«Собственное мнение в интернете – словно короткая юбка. Если оно у тебя есть и ты его не скрываешь – ты якобы напрашиваешься на то, чтобы невнятная масса воинствующих диванных критиков, в основном мужчин, рассказала тебе, каким образом они хотят тебя отыметь, убить и помочиться на твой труп». На этой неделе, получив особенно мерзкий набор угроз, я решила опубликовать парочку в твиттере. Реакция ошеломила меня. Многие просто не могли поверить, что на меня вылилась такая волна ненависти, а еще больше пользовательниц начали делиться собственными историями агрессии, запугиваний и жестокого обращения.

Немало страдают от агрессии, угроз и притеснений женщины в игровой индустрии. Медиакритикесса и феминистка Анита Саркисян стала документировать подобные эпизоды и получила много поддержки, но кроме того, по словам журналистов, «вновь столкнулась с очень агрессивными личными нападками и попытками взломать ее аккаунты. Один мужчина из Онтарио даже сделал онлайн-видеоигру, где можно бить лицо Аниты на экране. Если бить долго, на изображении появлялись синяки и царапины». Разница между этими злобными геймерами и талибами, которые в октябре 2012 года попытались убить 14-летню Малалу Юсуфзай, выступавшую за право пакистанских женщин на образование, не так велика, как кажется. В обоих случаях речь идет о попытках наказать и заткнуть рот женщинам, заявившим о своем праве говорить, решать и участвовать. Добро пожаловать в Мужчинистан!

Партия защиты прав насильников

Система агрессии работает не только в плоскости общества, частной жизни или онлайн-общения. Она стала частью нашей политической и юридической системы. До тех пор, пока феминистки не начали бороться за наши права, эти институции не признавали большинства случаев домашнего насилия, сексуальных домогательств и преследований, изнасилования на свиданиях, изнасилования в браке. Да и теперь в подобных случаях внимание чаще бывает обращено к жертве, нежели к насильнику, словно только идеальных и безупречных женщин могут реально домогаться – и словно лишь они достойны доверия.

Как показала избирательная кампания 2012 года, этими же принципами руководствуются и наши политики. Помните, сколько гадостей, поддерживающих насилие, наговорили за те лето и осень мужчины-республиканцы? Взять хотя бы знаменитое высказывание Тодда Эйкина насчет того, что женщина может предотвратить наступление беременности в случае изнасилования. Этими словами он рассчитывал отказать женщинам в контроле над их же телами, запретив делать аборт после насилия. За ним последовал кандидат в сенат Ричард Мурдок, заявивший, что беременность после изнасилования – это «дар Божий», и еще какой-то политик-республиканец, высказавшийся в поддержку слов Эйкина.

По счастью, все республиканцы с подобными взглядами, баллотировавшиеся в 2012 году, в сенат не прошли. (А ведь комик Стивен Кольбер предупреждал, что женщины получили право голосовать еще в 1920 году.) Но дело не только в том, какую ерунду они говорят (и как теперь платят за это). Республиканская фракция в Конгрессе отказалась повторно ратифицировать закон о профилактике насилия против женщин, поскольку не согласилась, что этот акт подразумевает защиту для иммигрантов, трансгендерных женщин и коренных американок. (Кстати об эпидемиях. Каждая третья коренная американка подвергается насилию, при этом 88 % таких изнасилований в резервациях совершают мужчины другой расы, прекрасно знающие, что старейшины племени ничего им не сделают. Вот вам и «преступления на почве страсти». Никакой страсти – только расчет и оппортунизм.)

А теперь республиканцы хотят лишить женщин репродуктивных прав – запретив пользоваться противозачаточными средствами и делать аборты. Собственно, в последние несколько десятилетий это уже успешно реализовано во многих штатах. Что такое репродуктивные права? Это, по сути, право женщин распоряжаться собственными телами. Я ведь уже говорила, что насилие против женщин – вопрос власти?

И хотя часто случаи насилия расследуют спустя рукава – нерасследованных дел об изнасилованиях в нашей стране около четырехсот тысяч, – если жертва забеременела, то ее насильник в тридцати одном штате получает родительские права. Ах да. Бывший кандидат в вице-президенты, а ныне конгрессмен Пол Райан собирается повторно подать на рассмотрение законопроект, дающий властям штатов право на запрет абортов, а возможно, даже позволяющий насильнику подать в суд на свою жертву, прервавшую беременность[2].

Будем объективны

Конечно, и женщины способны на всевозможные мерзкие поступки и порой совершают тяжкие преступления. Но если говорить о реальном насилии, в так называемой войне полов налицо явный перевес. В отличие от бывшего главы Международного валютного фонда (мужчины), нынешняя (женщина) не станет приставать к подчиненной в роскошном отеле; высокопоставленных женщин-офицеров в армии США, в отличие от их сослуживцев-мужчин, не обвиняли в сексуальных преступлениях; и молодые спортсменки вряд ли станут мочиться на юношей без сознания, а уж тем более насиловать их и хвалиться этим на Ютубе и в Твиттере – как сделали футболисты из Стьюбенвилля.

Индийские водительницы автобусов не собирались в банду, чтобы изнасиловать мужчину настолько жестоко, чтобы он скончался от полученных травм. Банды женщин-мародерок не терроризируют мужчин на площади Тахрир в Каире, и нет никакого «материнского» аналога 11 процентам изнасилований, которые совершают отцы или отчимы. Из числа узников американских тюрем 93,5 не являются женщинами. Возможно, многие сидят зазря, но некоторые – нет, ведь они совершили насилие, и пока не придумано лучшего способа бороться с ним. И с подобными людьми тоже.

Ни одна поп-звезда женского пола не убивала молодого мужчину выстрелом в рот у себя в гостях – как сделал Фил Спектор. (Теперь он находится среди тех самых 93,5 процентов – сидит за убийство Ланы Кларксон, возможно, отказавшей ему в близости). Ни одной женщине – звезде блокбастеров не было предъявлено обвинение в домашнем насилии, ведь Анджелина Джоли не делает того, чем занимались Мел Гибсон и Стив Маккуин; и ни одна знаменитая режиссёрка не догадалась накачать тринадцатилетку наркотиками, а потом склонять к сексу невзирая на сопротивление, как поступил Роман Полански.

Памяти Джиоти Сингх

Что не так с мужской частью человечества? Есть что-то неправильное в том, как люди воспринимают мужественность, что в ней хвалят и поощряют, и в том, как мальчики перенимают культуру насилия. В мире есть прекрасные во всех отношениях мужчины, и на нынешнем этапе драматического противостояния меня поддерживает в том числе мысль о том, что я встречала немало мужчин, понимающих, что это и их проблема тоже, поддерживающих нас и остающихся на нашей стороне в повседневной жизни, в интернете и в рядах демонстрантов от Нью-Дели до Сан-Франциско.

Все чаще мужчины становятся нашими добрыми союзниками – и они были всегда. Доброта, тепло, эмпатия не имеют пола. Хотя статистика домашнего насилия все еще пугающе высока, за последнюю сотню лет его стало гораздо меньше, и множество мужчин трудятся над тем, чтобы донести до общества новое представление о маскулинности и о силе.

Мужчины-геи переосмыслили традиционную маскулинность и в каком-то смысле пошатнули ее устои, делают это публично уже много лет и зачастую являются ценными соратниками женщин. Освобождение женщин нередко представляют как движение, стремящееся отобрать у мужчин все права и все привилегии, будто в какой-то унылой игре «кто кого», будто свободным и сильным может быть лишь какой-то один пол. Но мы или свободны вместе – или вместе рабы. Считать, что обязательно нужно победить, доминировать, наказать, захватить власть, – это ужасно и не имеет ничего общего со свободой. Отказаться от подобных неадекватных целей – вот акт освобождения.

Мне предстоит написать еще о многих вещах, но именно этот момент влияет на все остальное. Вездесущее насилие по-прежнему преследует, душит и иногда в прямом смысле обрывает жизни половины человечества. Только представьте себе, сколько времени и сил мы смогли бы посвятить другим, по-настоящему значимым делам, если бы не должны были бороться за выживание. Вот пример: одна из лучших знакомых мне журналисток боится добираться ночью до дома по своему району. Должна ли она перестать работать допоздна? Скольким женщинам уже пришлось отказаться от своей работы по схожим причинам, добровольно или принудительно? Сегодня становится ясно, что колоссальное количество агрессии в интернете отпугивает многих женщин и мешает им подавать голос.

Одно из самых удивительных новых политических движений в мире – это движение за права коренных канадцев, действующее в духе феминизма и экологической осознанности. Называется оно Idle No More – «Нет бездействию». 27 декабря, вскоре после того как движение обрело жизнь, одна женщина, коренная канадка, была похищена, изнасилована, избита и брошена умирать в городе Тандер-Бей в канадской провинции Онтарио. Сделали это мужчины, которые, по их собственным словам, действовали в отместку движению «Нет бездействию». Но жертва выжила – четыре часа она брела по морозу, чтобы рассказать о случившемся. Те, кто сделал это с ней и угрожал сделать снова, все еще на свободе.

По-видимому, изнасилование и убийство Джиоти Сингх, двадцатитрехлетней жительницы Дели, изучавшей физиотерапию, чтобы стать лучше и помочь другим, и нападение на ее спутника (он выжил) запустили ту самую реакцию, которая так была нужна нам уже сто лет, а может – тысячу, а может – и пять тысяч. Пусть этот случай послужит для женщин (и мужчин) по всему миру тем же, чем стало для афроамериканцев и зарождающегося движения за их права убийство расистами Эмметта Тилла в 1955 году.

Каждый год в Америке происходит больше 87 тысяч изнасилований – но каждое из них неизменно рассматривают как одиночный эпизод. Этих «точек на карте» так много, что они сливаются в кляксы, а затем и в целое пятно. Но никто не хочет окончательно соединить их – и сказать, что это за пятно. А в Индии смогли. В Индии заявили вслух, что речь идет о проблеме прав человека, что она касается всех, не является изолированной, и такого более нельзя допускать. Ситуация должна измениться. Вашими силами. Моими. Нашими.

2013

Глава 3

Столкновение миров в номере люкс

Кое-что об МВФ, мировом неравенстве и незнакомцах в транспорте

Как рассказать историю, которая давно уже не нова?

Ее звали Африка. Его – Франция. Он захватил ее, эксплуатировал, затыкал ей рот, и даже спустя десятилетия после того как это якобы закончилось – все еще пытался решать за нее, взять хоть название «Кот-д'Ивуар», или «Берег Слоновой Кости», ничего не говорящее о ней – лишь о том, что можно с нее получить.

Ее звали Азия. Его – Европа. Ее звали Молчание. Его – Власть. Ее звали Нищета. Его – Богатство. У неё не было ничего, у него – было всё. Даже она сама принадлежала ему: и он мог пользоваться ею без спроса и без каких-либо последствий. Этой истории много веков, и лишь в последние десятилетия что-то стало меняться. Последствия этих токсичных отношений сотрясают немало устоев – из тех, которые давно пора сотрясти.

Кому бы пришло в голову придумывать что-то столь очевидное, столь прямолинейное, как написано выше? Человек, облеченный колоссальной властью, глава Международного валютного фонда (МВФ) – всемирной организации, виновной в массовой нищете и экономическом неравенстве, – предположительно изнасиловал в номере люкс нью-йоркского отеля горничную, иммигрантку из Африки.

Вот вам и столкновение миров. Раньше ее свидетельство не значило бы ничего против его слова, и либо ей не удалось бы подать обвинения, либо полиция проигнорировала бы этот случай и в последний момент отправила бы Доминика Стросс-Кана самолетом в Париж. Однако она заявила об изнасиловании, и полиция выполнила свою работу. Сейчас Стросс-Кан находится под стражей, европейской экономике был нанесен сильный удар, французская политика претерпела коренные изменения, а французы переосмысливают своё прошлое.

О чем они думали, эти мужчины, решившие наделить его столь авторитетной должностью, несмотря на все истории о нем и свидетельства его порочности? О чем думал он сам, рассчитывая выйти сухим из воды? Казалось ли ему, что он во Франции, где, очевидно, ему это всегда удавалось? Только вот другая молодая женщина, которой он, по ее словам, домогался еще в 2002 году, тоже решилась подать обвинение. Ее родная мать, политик, в свое время отговорила ее от этого, а сама она беспокоилась о том, как это скажется на ее карьере журналистки (тогда как мать, похоже, больше волновала карьера насильника).

Как пишет Guardian, эти истории «придали больше веса жалобам Пирошки Надь – экономистки венгерского происхождения, во времена работы в МВФ постоянно подвергавшейся абьюзу со стороны его руководителя. По её собственным словам, её казалось, что нет другого выхода, кроме как переспать с ним во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2008 года. Стросс-Кан, по ее словам, постоянно названивал и писал ей под предлогом вопросов об экономике Ганы (сфера ее специализации), а потом переходил на флирт и предлагал ей встретиться».

Некоторые утверждают, что жертва Стросс-Кана из нью-йоркского отеля родом из Ганы, некоторые – что она мусульманка из недалекой Гвинеи. «Гана – пленница МВФ»: под таким заголовком в 2001 году вышел материал ВВС, обычно придерживающейся нейтральных формулировок. В отчете говорилось о том, каким образом политика МВФ лишила эту страну, основа экономики которой – выращивание риса, продовольственной безопасности: фонд открыл поставки дешевого риса из США. Это бросило большинство населения страны в глухую нищету. Теперь все подряд стало товаром, требующим оплаты, – от пользования туалетом до ведра воды. И многие не имели возможности платить. Если бы девушка бежала в Америку из-за последствий действий МВФ в Гане – это, пожалуй, было бы слишком символично. Что касается Гвинеи, этой стране удалось освободиться от диктата МВФ благодаря открытию крупных месторождений нефти, но экономическое неравенство и сильнейшая коррупция никуда не делись.

Кое-что о глобальном Севере

У биологов-дарвинистов когда-то была в ходу такая формулировка: «онтогенез повторяет филогенез». Это значит – развитие каждого эмбриона в отдельности воспроизводит ход эволюции всего соответствующего вида. Повторяет ли онтогенез этого эпизода насилия филогенез всего Международного валютного фонда? Вспомним, что эта организация была создана в конце Второй мировой войны в рамках печально известной Бреттон-Вудской конференции, навязавшей всему миру американские экономические концепции.

МВФ задумывался как кредитная организация, содействующая развитию разных стран, но к 1980-м годам у него появилась своя идеология – свободная торговля и свободное рыночное ценообразование. За счет своих ссуд фонд получил колоссальное влияние на экономику и политику почти всех стран Глобального Юга[3].

Но если в течение 90-х годов МВФ становился все более могущественным, в двадцать первом веке всесилие его начало сходить на нет благодаря успешному сопротивлению его экономической политике, а также из-за того, какому сокрушительному экономическому краху она способствовала.

Рассчитывали, что Стросс-Кан спасет от гибели организацию, которой в 2008 году пришлось распродать свой золотой фонд и переформулировать миссию.

Ее звали Африка. Его – МВФ. Он рассчитывал ограбить ее, оставить без здравоохранения, измучить голодом. Он тянул из нее ресурсы, чтобы обогащать своих друзей. Ее звали Глобальный Юг. Его – Вашингтонский консенсус. Но его звезда уже закатывалась, а ее время только наступало.

Именно из-за экономических условий, созданных МВФ, к 2001 году оказалась разрушенной экономика Аргентины, и именно протест против фонда (и другие неолиберальные инициативы) ознаменовали собой возрождение Латинской Америки в последнее десятилетие. Как бы мы ни относились к Уго Чавесу, субсидии из богатой нефтью Венесуэлы позволили Аргентине досрочно рассчитаться с МВФ и перейти к более разумной экономической политике.

МВФ вел себя как хищник. Он делал развивающиеся страны уязвимыми пере экономической агрессией богатого Севера и мощных международных корпораций. Это было подло. Да и сейчас не лучше. Но антикорпоративные выступления 1999 года в Сиэтле положили начало движению мирового масштаба, направленному против этой подлости. Протестные силы победили в Латинской Америке, изменив дискурс грядущих экономических дебатов и продемонстрировав новые перспективы для экономики.

На сегодня МВФ полностью деструктурирован, Всемирная торговая организация почти отошла от дел, соглашение НАФТА практически везде подвергли критике, зону свободной торговли стран Америки отменили (хотя двусторонние соглашения о свободной торговле остаются в силе), и этот ускоренный курс экономической политики многому научил почти весь мир.

Незнакомцы в транспорте

Вот как об этом писала New York Times: «Когда слухи о неприятностях господина Стросс-Кана достигли его родной Франции, раздались и другие голоса, в том числе и в прессе, рассказывающие анонимно или после долгого молчания о прежних эпизодах насилия над женщинами (от студенток до журналисток и подчиненных) и агрессивных сексуальных преследований с его стороны».

Иначе говоря, он погружал женщин в атмосферу дискомфорта или опасности, но этим бы дело и ограничилось, работай он, скажем, в небольшой конторе. Но человек, отчасти контролирующий судьбы мира, очевидно, намеренно тратил силы на то, чтобы плодить страх, нищету и несправедливость. И это говорит о том, как устроен наш мир, каковы реальные ценности стран и учреждений, мирившихся с таким поведением его и ему подобных.

В США в последнее время тоже не было недостатка в сексуальных скандалах, и они попахивают все тем же высокомерием: но там (насколько нам известно) речь по крайней мере идет о сексе по согласию. Главу же МВФ обвиняют в сексуальном посягательстве. Если такой термин вас смущает, выбросим слово «сексуальное» и сосредоточимся на «посягательстве», на насилии, на отказе в человеческом отношении и в главнейшем праве человека – на телесную неприкосновенность и самоопределение. Один из величайших лозунгов Французской революции – «права человека» (droits de l'homme), однако подразумеваются ли здесь и права женщины (droits de la femme) – вопрос.

США зачастую небезупречны, но я горжусь тем, что полиция поверила этой женщине и однажды она выступит в суде. Я рада, что моя страна не сочла, будто карьера могущественного мужчины или судьба международного учреждения важнее, чем эта женщина, ее права и ее благополучие. Именно это и есть демократия: голос есть у каждого, и никому не избежать наказания лишь благодаря богатству, власти, определенной расе или полу.

За два дня до того, как Стросс-Кан предположительно вышел из ванной отеля голым, в Нью-Йорке прошла масштабная демонстрация. «Пусть Уолл-Стрит заплатит» – таков был ее главный лозунг. Собралось двадцать тысяч человек – профсоюзные рабочие, радикалы, безработные и многие другие – чтобы заявить протест против экономического насилия, заставляющего многих терпеть нужду и лишения, и против неприличного богатства единиц. (Это была последняя крупная акция протеста в Нью-Йорке перед знаменитой «Захвати Уолл-Стрит», начавшейся 17 сентября 2011 года и оказавшейся, скажем прямо, куда более внушительной.)

Я там тоже была. На обратном пути в Бруклин какой-то мужчина возраста Стросс-Кана в толчее вагона метро облапал самую младшую из трех моих спутниц. Сначала она решила, что он просто случайно врезался в нее. Но тут она почувствовала, что ее трогают за ягодицы, и что-то сказала мне – как обычно говорят молодые женщины, осторожно, тихонько, как будто не уверены в реальности происходящего и не знают, так уж ли это важно. Наконец, уставившись на него, она велела перестать. Тут мне вспомнился момент, когда мне самой было семнадцать, я была на мели и жила в Париже. И вот какой-то старый хрыч схватил меня за задницу. Пожалуй, это был самый «американский» эпизод моей жизни во Франции, где мерзких лапальщиков тогда было предостаточно. Американский – потому, что в руках я несла три грейпфрута, драгоценный груз для тогдашней нищей меня. Эти самые грейпфруты я один за другим, словно бейсбольные мячи, запустила в этого мужика и с удовольствием любовалась тем, как он удирает в ночь.

Подобно множеству прочих эпизодов насилия против женщин, его действия должны были напомнить мне, что мир мне не принадлежит и что мои права – свобода, равенство и сестринство, если позволите, – не имеют никакого значения. Да только я обратила его в бегство фруктовым огнем. Доминика Стросс-Кана сняли с рейса, чтобы он ответил перед законом. И все же мою подругу лапали по дороге с демонстрации за справедливость. Увы, сделать еще предстоит очень много.

Бедняки голодают, богачи оправдываются

Почему сексуальный скандал в Манхэттене оказался столь громким? Думаю, потому, что предполагаемый агрессор и его жертва олицетворяют собой стороны конфликта мирового масштаба. Взять хотя бы отношение МВФ к бедным. Это отношение – часть серьезной классовой войны наших дней, в которой богатые и их представители в правительствах пытаются обогатиться дополнительно за счет всего остального человечества. Первыми заплатили за это бедные страны «третьего мира», а теперь платим и все мы, ведь политика богачей и страдания, к которой она приводит, вредит национальным профсоюзам, системе образования, экологии, программе социальной поддержки малоимущих, инвалидов и пожилых. Всё это делается за счет экономической политики правого толка и под знаменами приватизации, свободных рынков и снижения налогов.

Билл Клинтон (герой еще одного сексуального скандала) в рамках Всемирного дня продовольствия в октябре 2008 года – время кризиса мировой экономики – выступил в ООН со следующими словами:

«Нам нужно, чтобы Всемирный банк, МВФ, все крупные финансовые фонды и правительства всех стран признали, что за 30 лет мы облажались по полной программе, в том числе и я на посту президента. Мы ошибочно полагали, что продовольствие подобно любому другому товару в международной торговле, и теперь должны вернуться к более экологичному и ответственному ведению сельского хозяйства».

В прошлом году он высказался в том же духе еще более резко:

«С 1981 года США следовали определенной политике, и лишь в прошлом году мы начали ее переосмысливать. Суть ее в том, что мы, богатые страны, производящие много продовольствия, должны продавать ее странам бедным, освобождая их от нужды производить еду самостоятельно; таким образом они, хвала небесам, смогли бы двинуться вперед к промышленному прогрессу. Но из этого ничего не вышло. Может, некоторые фермеры в моем родном Арканзасе смогли бы извлечь из этого пользу, но ничего не вышло. Это была ошибка. И к этой ошибке был причастен я сам. Я не буду назначать виноватых. Это моих рук дело. Каждый день мне приходится иметь дело с последствиями того, что Гаити не может больше выращивать рис и кормить голодных, – и это моих рук дело».

Словам Клинтона вторил в 2008 году и бывший глава Федерального резерва Алан Гринспан, признавший, что условия его экономической политики были нерациональны. Эти условия, а также действия МВФ, Всемирного банка и приверженцев свободной торговли привели к бедности, страданиям, голоду и смертям.

Мы – большинство из нас – извлекли из этого урок, и мир значительно изменился с тех пор, когда противников свободной торговли клеймили «мракобесами, протекционистами, застрявшими в 60-х яппи» – недоброй памяти цитата из Томаса Фридмана.

После разрушительного землетрясения на Гаити в прошлом году случилось кое-что важное. МВФ под руководством Стросс-Кана планировал воспользоваться уязвимым положением страны, чтобы навязать ей новые ссуды на обычных условиях. Активисты немедленно среагировали на план, который гарантированно увеличил бы долг страны, и без того истерзанной якобы неолиберальной политикой, за которую запоздало извинялся Клинтон. МВФ смутился, отступил и согласился аннулировать существующий долг Гаити. Важная победа для просвещенного активизма.

Сила бесправных

Похоже, что гостиничная горничная способна положить конец карьере одного из самых могущественных мужчин мира, – или, если точнее, он сам губит себя, пренебрегая правами и личностью этой работницы. Примерно то же случилось и с Мег Уитмен, миллиардершей и бывшей владелицей еВау, которая в 2010 баллотировалась в губернаторы Калифорнии. Она решила разыгрывать консервативную карту, ополчившись на нелегальных иммигрантов, – пока не выяснилось, что у нее самой долго служила домработницей такая иммигрантка по имени Никки Диас.

Когда через девять лет держать на работе Диас стало невыгодно для имиджа, Уитмен грубо уволила ее, заявив, что понятия не имела, что та – нелегалка, и отказалась выплатить выходное пособие. Иначе говоря, Уитмен готова была потратить 178 миллионов долларов на свою избирательную кампанию, а подвели ее (в том числе) 6210 долларов невыплаченной зарплаты.

«Я чувствовала, что меня выкидывают, как мусор», – говорила Диас. И вот «мусор» заговорил, уволенную женщину поддержал Союз медицинских сестер Калифорнии, и в итоге штат не попал под власть миллиардерши, готовой и дальше терроризировать бедных и разорять средний класс.

Борьба нелегальной мигрантки-домработницы и приезжей-горничной за справедливость – часть великой, всемирной войны нашего времени. Если случай Никки Диас и споры вокруг ссуд МВФ в пользу Гаити что-то доказывают – это то, что результат неясен. Иногда мы можем выиграть одну битву, но глобальная война продолжается. Еще много чего предстоит узнать о том, что произошло в дорогом номере манхэттенского отеля, но наверняка мы уже знаем одно: идет самая настоящая открытая классовая война, а так называемый социалист принял неверную сторону.

Его имя было – Привилегии, а ее – Возможности. Его история стара как мир, ей же принадлежит новая идея, как изменить еще не дописанную историю обо всех нас, невероятно важную. Мы следим за ней – но мы же и будем творить ее в грядущие недели, месяцы, годы и десятилетия.

Заключение

Это эссе было написано как реакция на первые сообщения о произошедшем в номере Доминика Стросс-Кана в манхэттенском отеле. В итоге он хорошенько заплатил множеству сильных адвокатов и добился того, чтобы нью-йоркские прокуроры отказались от уголовного иска, а заодно использовал добытую адвокатами информацию для того, чтобы очернить жертву. Подобно многим очень бедным людям и выходцам из стран с нестабильной ситуацией, Нафиссату Диалло находилась в той позиции, из которой говорить правду власть имущим не всегда разумно и не всегда безопасно. Поэтому ее изображали лгуньей. В интервью Newsweek она рассказала, что сомневается, выдвигать ли обвинения в изнасиловании, так как опасалась последствий. Ведь ей пришлось бы выйти из тени и заговорить во весь голос.

Так происходит со многими женщинами и девушками, подвергшимися насилию, особенно если их истории угрожают сложившемуся порядку вещей. Таблоид New York Post, принадлежащий Руперту Мердоку, утверждал на первых полосах, что Диалло проститутка, хотя, казалось бы, зачем проститутке работать полный день горничной в отеле за 25 долларов в час? (Когда Диалло подала иск о клевете, изданию пришлось принести извинения.)

Некоторые журналисты сочиняли целые истории, чтобы выгородить насильника: в том числе Эдвард Джей Эпстейн в журнале New York Review of Books. А неясностей было предостаточно. Почему, вопрошали журналисты, женщина, которая, по словам свидетелей, была сильно подавлена, все же рассказала об изнасиловании? Почему предполагаемый нападавший в явной панике попытался покинуть страну? Почему его сперму обнаружили на ее одежде и в других местах, что подтверждало состоявшийся сексуальный контакт? При этом половой акт мог состояться по согласию или без него.

Самое простое и логичное объяснение дала сама Диалло. Стросс-Кан же, как пишет Кристофер Дикки в Daily Beast, «утверждал, что сексуальный контакт с этой совершенно не знакомой ему женщиной длился меньше семи минут и произошел по взаимному согласию. Будь это правдой, пришлось бы поверить, будто стоило Диалло кинуть один взгляд на голого пузатого мужчину за 60, только что из душа – и она тут же воспылала к нему страстью».

Позже о посягательствах со стороны Стросс-Кана начали рассказывать и другие женщины, в том числе молодая французская журналистка, которую, по ее словам, он попытался изнасиловать. Он был замешан в организации секс-вечеринок с участием проституток, что нарушало французские законы: в числе прочего ему предъявлено обвинение в сутенерстве при отягчающих обстоятельствах, хотя обвинения в изнасиловании со стороны секс-работницы были сняты.

В конечном итоге важно то, что нищая иммигрантка разрушила карьеру одного из самых могущественных мужчин мира. Вернее, заявила о его поведении, которое могло бы давным-давно привести к тому же самому. Итог – у французских женщин открылись глаза на мизогинность их общества. А Нафиссату Диалло выиграла суд против бывшего главы МВФ, хотя промолчи она – могла бы получить хорошие деньги. И тут мы возвращаемся к тому, с чего начали.

2011

Глава 4

Похвала угрозе

Что это на самом деле такое – равные браки?

Долгое время поборники однополых браков говорили, что такие союзы ничем не опасны для общества, тогда как консерваторы возражали и видели в них угрозу традиционному браку. Быть может, консерваторы были правы – и нам следует не отрицать такую угрозу, а гордиться ею. Напрямую союз двух мужчин или двух женщин на чей-либо традиционный брак не влияет. Но метафизически – возможно, и да.

Чтобы понять, как именно он это делает, вспомним, что представляет собой традиционный брак. И обратим внимание на то, что в этом споре обе стороны несколько лукавят. Сторонники однополых браков отрицают любую угрозу или, скорее, не замечают ее, а консерваторы – недоговаривают насчет того, чему именно угрожают их противники.

В последнее время многие американцы отказались от неуклюжей формулировки «однополый брак» («same-sex marriage») в пользу термина «равные браки» («marriage equality»). Обычно термин означает, что однополые пары будут иметь те же права, что и «обычные». Но есть и другой оттенок смысла: что это брак между равными людьми. И в этом его отличие от традиционного брака. На протяжении многих лет в западной традиции считалось, что муж – хозяин, а жена – собственность. Или, скажем, муж – господин, а жена – служанка или рабыня.

В 1765 году британский судья Уильям Блэкстон писал в своем известном комментарии к англосаксонскому, а позднее и к американскому праву: «В браке муж и жена для закона становятся одним лицом, то есть само существование или юридический статус женщины на время брака аннулируются или во всяком случае объединяются со статусом мужа». По таким правилам жизнь женщины оказывалась зависимой от воли супруга, и пусть мужья бывали добрыми (а бывали и нет), права – это как-то надежнее, чем доброе расположение человека, имеющего над тобой абсолютную власть. Но до обретения прав было еще очень далеко.

Пока в Британии не приняли законы об имуществе замужних женщин – в 1870 и 1882 годах, – все считалось принадлежащим мужу. Жена сама по себе оставалась неимущей, независимо от ее наследства или заработков. Примерно в то же время и в Англии, и в США были приняты законы, запрещающие бить жен, однако вплоть до 70-х годов ХХ века их редко применяли. И тот факт, что сегодня домашнее насилие – иногда! – преследуется по закону, совершенно не отменяет того, что в любой стране оно носит характер эпидемии.

Романистка Эдна О'Брайен недавно выпустила мемуары, где описывает собственный опыт, казалось бы, предельно традиционного брака. Читаешь – и кровь леденеет в жилах. Ее первый муж завидовал ее литературному успеху и заставлял переоформлять все гонорары на его имя. Когда она отказалась поступить так с чеком на крупную сумму – за права на фильм, – он начал ее душить, однако полиция этим делом особо не заинтересовалась. Насилие приводит меня в ужас, но не менее ужасна убежденность в том, что абьюзер имеет право контролировать и наказывать свою жертву, применяя при этом силу.

В 2013 году в Кливленде вынесли обвинительный приговор Ариэлю Кастро, который похитил и целых десять лет пытал и насиловал трёх молодых женщин. Это крайний случай, но не настолько нереальный, каким его изображают. Отметим, что Кастро, как утверждают, открыто применял жестокое насилие и к своей ныне покойной гражданской жене. Вероятно, причиной его действий было стремление к абсолютной власти и абсолютному безвластию женщин. Порочная версия традиционного расклада.

Именно против подобных традиций протестовал и протестует феминизм – имея в виду не только из ряда вон выходящие случаи, но и повседневные ситуации. Феминистки XIX века подавали голос лишь время от времени; за 70-е и 80-е годы выступлений стало гораздо больше, и они пошли на пользу абсолютно каждой американке и англичанке. Именно феминизм сделал возможными однополые браки, ведь благодаря ему иерархические отношения смогли превратиться в отношения равных. Ведь брак между двумя людьми одного пола очевидно будет равным – возможно, кто-то из партнеров будет обладать большей властью в силу разных причин, но по сути это все равно взаимоотношения людей с одинаковым статусом, имеющих право самостоятельно определять свои роли.

Геи и лесбиянки уже подняли вопрос того, какие качества и какие роли характеризуются как мужские и женские: и гетеросексуальным людям стоит к этому прислушаться. Когда люди заключает «нетрадиционный» брак, суть его аналогичным образом переосмысливается. Их союз не основан на иерархии. И многие этому радуются. Один пресвитерианский пастор, который проводит немало таких брачных церемоний, сказал мне: «Я помню, как общался с однополыми парами накануне свадьбы (пока они были законны в Калифорнии [4]). И меня тогда осенило: отжившие патриархальные взгляды не имеют власти над этими людьми. Смотришь на них – и сердце радуется».

Американских консерваторов подобное равенство пугает, если не сказать – приводит в ужас. Оно не традиционно. Вот только консерваторы не желают обсуждать, откуда взялись традиции и почему они им привержены. Конечно, если понаблюдать, как решительно эти люди борются против репродуктивных прав, прав женщин, а также против обновления закона о насилии против женщин, их позиции становятся ясны. Вот их реальные интересы, которые они пытаются реализовать, воюя с однополыми браками.

Те из нас, кто следит за различными судебными процессами, в том числе и прениями в Калифорнии о равных браках, немало слышали о том, как важен брак для рождения и воспитания детей, и уж, разумеется, что для зачатия требуется слияние сперматозоида и яйцеклетки. Но эти двое в наши дни научились воссоединяться всевозможными способами, в том числе в пробирках и в телах суррогатных матерей. И ни для кого не секрет, что детей сегодня зачастую растят бабушки и дедушки, мачехи и отчимы, приемные родители и другие люди, которые не рожали их, но всей душой любят.

Многие гетеросексуальные пары бездетны; многие рожают детей и расстаются. Нет никаких гарантий того, что ребенок вырастет в семье с двумя разнополыми родителями. В судах аргументы против равенства в браке, связанные с рождением и воспитанием детей, нередко вызывают лишь смех. Но консерваторы никак не озвучат своего, по-видимому, главного аргумента: что они хотят сохранить традиционный брак, а главное – традиционные гендерные роли.

Я знакома с милейшими, чудесными гетеросексуальными парами, поженившимися еще в 40-е или 50-е, а может, позже. Их отношения проникнуты духом равенства, взаимности и щедрости. Но даже если в прошлом люди вели себя достаточно порядочно друг с другом, они были глубоко неравны в статусе. Я знаю вполне уважаемого человека, который недавно скончался в возрасте девяноста девяти лет. В юности он согласился на работу в другом конце страны, ничего не сказав жене о предстоящем переезде и вообще не поинтересовавшись ее мнением. Ее жизнь ей не принадлежала. Она принадлежала ему.

Пора захлопнуть дверь в ту эпоху. И открыть новую – дверь во времена равенства между гендерами, между партнерами в браке, между всеми и всегда. Да, равенство в браке угрожает. Угрожает неравенству. Это величайшее благо для всех, кто ценит равноправие и справедливость. То есть для всех нас.

2013

Глава 5

Бабушка Паучиха

I

Женщина развешивает белье. Происходит все сразу – и ничего. Она вся скрыта белой простынёй: видны лишь пальцы, крепкие смуглые икры и ступни. Ветер прибивает простыню к телу женщины, мы видим очертания её фигуры.

Самая обычная, повседневная сцена: женщина вешает одежду сушиться. При этом на ней черные туфли на высоких каблуках, как будто она одевалась совсем не для домашнего труда – или как будто домашний труд для нее своего рода танец. Она так расставила ноги, словно делает танцевальное па. На земле видна тень женщины и ещё одна тень – потемнее – от белой простыни. Похоже на длинноногую темную птицу – словно из ног женщины произрастает какое-то другое существо. Простыня развевается по ветру, полощется и ее тень, а окружающий пейзаж прост, гол и лишен масштабов; кажется, что горизонт искривлён не по-земному… Самая обычная – и при этом необычная сцена. Она развешивает белье – и рисует. Рисование доступно безъязыким, оно взывает ко всему, но не говорит ни слова, оно рождает множество смыслов, не выбирая ни одного конкретного, и ставит открытые вопросы вместо того, чтобы давать ответы. Женщина на этой картине Аны Тересы Фернандес одновременно существует и стирается из реальности.

II

Я много думаю об этом изгнании из действительности. Вернее, о том, что оно повторяется вновь и вновь. Семейное древо одной моей подруги охватывает добрую тысячу лет, но женщин на нем нет. Недавно она обнаружила, что на нем нет даже ее самой, хотя есть ее братья. Не было ее матери, не было матери ее отца. И отца ее матери. На семейном древе нет бабушек. У отцов есть сыновья, внуки – и так продолжается род, передается фамилия. В роду три ветви, и чем дальше мы углубляемся в историю, тем больше людей недостает: нет сестер, теток, матерей, бабушек, прабабушек. Стольких людей просто стерли – с бумаги и из истории.

Семья этой женщины родом из Индии, но подобная схема хорошо знакома и западным людям: библейские родословные точно так же тянутся от отцов к сыновьям, не более. В новозаветном Евангелии от Матфея огромная, о четырнадцати поколениях генеалогическая схема тянется от Авраама до Иосифа (упуская из виду, что предполагаемый отец Иисуса – не Иосиф, а сам Господь). Древо Иессеево – своего рода тотемный столб генеалогии Иисуса по мужской линии, согласно Матфею, – в средние века изображали, в числе прочего, в виде витражей. Именно это древо считают предтечей семейных родословных. Таким образом, связность и последовательность – патриархата, наследия, повествования – обеспечивают тем, что вымарывают оттуда живых людей.

III

Вычеркните свою мать, двух своих бабушек, четырех прабабушек. Еще несколько поколений – и вычеркнутыми окажутся сотни, а там и тысячи женщин. Исчезнут матери, а за ними отцы и матери этих матерей. Люди продолжат исчезать и исчезать, словно и не жили никогда, пока лес не превратится в одно-единственное дерево, сеть – в одну-единственную нить. Именно так создается линейная история крови, влияние, смысл. Я постоянно наблюдала подобное в истории искусства – когда нам говорили, что Пикассо «породил» Поллока, а Поллок – Уорхола, и так далее, как будто на художников влияют только другие художники. Несколько десятилетий назад произошел знаменитый случай: лос-анджелесский художник Роберт Ирвин высадил из машины на обочину шоссе одного искусствоведа после того, как тот отказался признать художника в молодом парне, который обновлял старые автомобили. Когда-то Ирвин занимался подобным сам, и эта культура во многом на него повлияла. Одна современная художница была более учтива, но не менее, чем Ирвин, расстроена, когда прочла заметку о себе в каталоге, где в снисходительном тоне рассказывалось, что она – прямая последовательница Курта Швиттерса и Джона Хартфилда. Она-то знала, что вдохновлялась физическим трудом, ткачеством и другими ремеслами, скупыми жестами, которыми обменивались каменщики, работавшие у нее в доме, когда она была маленькой. У каждого есть подобные источники вдохновения, появляющиеся еще до школ и училищ, возникающие будто из ниоткуда, просто из повседневной жизни.

Такие якобы вычеркнутые источники я называю «прабабками».

IV

Вычеркивали женщин из реальности и другими способами.

Возьмем сохранение и перемену имен. В некоторых культурах женщины оставляют свои фамилии, но чаще всего детям достается фамилия отца, а в англоязычных странах до совсем недавнего времени к замужним женщинам также обращались «миссис» плюс имя мужа. Вместо Шарлотты Бронте, например, получалась миссис Артур Николс. Такая система вычеркивала всю родословную женщины и даже сам факт ее существования. Все в соответствии с англосаксонским правом, описанным Блэкстоном в 1765 году:

«В браке муж и жена для закона становятся одним лицом, то есть само существование или юридический статус женщины на время брака аннулируются или во всяком случае объединяются со статусом мужа; под его защитой, покровительством и опекой она и живет дальше, именуясь юридическим языком femme-covert… либо под защитой и влиянием своего мужа, барона или лорда; статус ее в браке именуется coverture. По этой причине мужчина не может ничего подарить своей жене или заключить с нею сделку, ведь дар означает, что она существует сама по себе».

Он заслонял ее – словно простыня, плащ, решетка. Сама по себе она не существовала.

V

Сколько же их – видов небытия женщин! В начале войны в Афганистане в журнале New York Times Sunday появилась статья на эту тему с иллюстрацией на обложке. Предполагалось, что на иллюстрации будет семья – но я увидела только мужчину и детей. Только потом с изумлением я осознала, что приняла за занавеску или мебель полностью скрытую чадрой женщину. Она совершенно исчезла из виду. Что бы ни говорили о чадре и парандже, суть их одна: они делают людей буквально невидимыми.