Читать онлайн Ночной страж

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)

Главный редактор: Яна Грецова

Заместитель главного редактора: Дарья Башкова

Арт-директор: Юрий Буга

Руководитель проекта: Елена Холодова

Литературный редактор: Александра Самарина

Корректоры: Зоя Колеченко, Елена Аксенова

Дизайнер: Денис Изотов

Верстка: Максим Поташкин

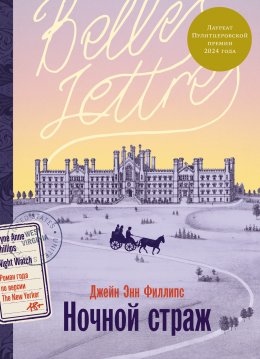

Иллюстрация на обложке: Binghampton, New York State Inebriate Asylum, New York / The New York Public Library (1876)

Разработка дизайн-системы и стандартов стиля: DesignWorkout®

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© 2023 by Jayne Anne Phillips

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2026

Моим дедушкам

Уорику Филлипсу (15 сентября 1886–1 августа 1919) из Роринг-Крик, Западная Вирджиния

Джеймсу Уильяму Торнхиллу (31 июля 1867–21 августа 1943) из Бакхэннона, Западная Вирджиния

и «двоюродной бабуле Дженни» моей бабушки Грейс Бойд Торнхилл, которая в 1865 году дождалась мужа из печально известной ричмондской тюрьмы Либби

Мне интересно все, что способно запустить и подстегнуть процесс выхода из отчуждения.

ТОНИ МОРРИСОН.Игра в темноте: белизна и литературное воображение

Западную Вирджинию давно пора признать отдельным штатом. Восток всегда считал эту область, расположенную к западу от гор, неким внешним довеском… подопечной территорией… Наш штат – порождение бунта, однако мир, процветание и счастье, наше и… всей страны, [зависит] от своевременного пресечения попытки свергнуть правительство наших отцов; я считаю своим долгом сразу же по окончании церемонии двинуться на помощь представителям федералов, пытающимся пресечь эти разрушительные действия.

ГУБЕРНАТОР АРТУР БОРМАН.Инаугурационная речь в штате Западная Вирджиния. Уилинг, Западная Вирджиния, 20 июня 1863 года

Я не могу пересказать и половины тех ужасов, которым стал свидетелем, впрочем, они в силу своей обыденности уже не внушают мне ужаса.

ЛЕЙТЕНАНТ ЧАРЛЬЗ ХАРВИ БРЮСТЕР.Десятый массачусетский пехотный полк, май 1864 года; Гражданская война: последний год, свидетельства участников (под ред. Арона Шихана-Дина)

А я говорю, она у нас внутри, вся война.

ДЕНИС ДЖОНСОН.Дымовое древо

Часть I

1874

Одно из самых прискорбных следствий душевных болезней состоит в том, что пациентов на время лечения зачастую приходится разлучать с семьями; ибо удобства и роскошь, плоды богатства и нежнейшего отношения, как правило, не способны им помочь… Простейшие понятия об элементарной гуманности должны обязывать каждый штат проявлять заботу обо всех душевнобольных, проживающих на его территории… особенно из числа бедных.

ДОКТОР ТОМАС СТОРИ КИРКБРАЙД, 1854 ГОДО строительстве, организации и обустройстве лечебниц для душевнобольных

Я залезла в повозку, Папа меня посадил рядом с Мамой, мы все трое на одном поперечном сиденье.

За руку ее держи, сказал он мне, как она любит. Сиди, не ерзай. И ей не давай.

Я заметила, как он наклонился и привязал Мамину лодыжку к своей. Мне было жарко, потому что Папа заставил надеть капор, чтобы кожа не обветрилась и у глаз морщинки не пошли. На случай, если из меня всё же выйдет толк.

Ты с ней говори, велел Папа. Скажи, ей там понравится. Славное место, богатое, прямо замок с часовой башней. Вот прям так ей и скажи.

Мама, тебе там понравится, сказала я. Место богатое, прямо как замок, весь из камня.

Про пальмы тоже скажи.

Там пальмы в горшках растут, Мама, и диваны из бархата, как в городской гостинице.

Только Мамой ее не зови, велел Папа. Не видишь, что ли, как она одета?

Платье это ему отдал один вдовец – сложил в саквояж одежки, какие от жены остались: шелковое исподнее, нижние и верхние юбки, атласный корсаж и жакет с рукавами-буфами, сетку для волос с перламутровым гребнем. Мамины темные волосы соседка заплела и собрала в узел, как на картинке из «Дамского журнала Годея», которая у нас висит на стенке.

Знаешь же, как ее звать, сказал Папа. Не запутайся.

Ты велел ее называть мисс Дженет. Хотя это и не ее имя.

Теперь ее. От старого ей одни беды. Приличная дама, одна на свете. Давай, зови ее по имени.

Сейчас, минутку. Надо отдышаться.

Я все-таки положила ладонь поверх ее ладони. Она так вцепилась себе в коленку, что я чувствовала, как дрожит рука. Я сама совсем запыхалась, пока относила младенчиков соседкам. Одна согласилась взять старшенького, потому что он уже ходит и говорит, и к нему близнеца, чтобы два мальчика получилось. Другая обещалась взять близняшку, и к этой пришлось идти отдельно, еще и тащить тележку с мукой и солью. Мы же вроде как не на один день, если нам в самый Уэстон. Папа сложил вещи в ранец, взял себе постель-скатку. Я прихватила свой кожаный мешочек с красивыми пуговицами, пристроила его под шерстяную кофту. Штаны надела, как когда кур хожу кормить.

Папа, а кто будет кур кормить, пока мы в отъезде, и яйца собирать?

Эта, соседка, сказал Папа. Которая близняшку взяла.

Имен Мама младенчикам так и не дала. Мы их называли попросту младенчиками, а она всех троих кормила грудью. Близнецам было всего три месяца. Я отсчитывала недели, перечеркивала каждое воскресенье с первого февраля. Как раз тогда мы с Папой помогли Маме разродиться и он перерезал каленым ножом пуповины. Никто не пришел нам помочь. Даже Дервла, старушка-соседка, которая живет кряжем выше, – Папа ей запретил приближаться к нашему дому. Изо рта у Мамы вылетали вой, звуки и слова. Я все надеялась, что она опять заговорит как прежде, до Папиного появления, теперь кажется, это давно-давно было. Но слов я от нее так и не дождалась, да и с кровати она не встала. Я ей носила младенцев из ящиков комода, которые выстлала одеялами. Молока у нее было хоть залейся, грудь как камень и из лифа вываливается, ну я и оставляла младенчиков в кровати, пусть сосут. Старшенький уже сам пошел, но тоже залезал подкормиться.

На дороге все время то солнце, то тень, то солнце, то тень. Ранняя весна, на самых высоких соснах еще изморозь.

Ты с ней говори, сказал Папа, я ж тебе велел.

Там часовая башня, весь город по ней время сверяет, сказала я Маме. Большая лужайка и пруд с рыбами. Дорожки и клумбы.

У нас тогда была корова, я давала Маме молока, взбив его с яйцом. Ей случалось произнести слово, прямо совсем отчетливо. Звон, говорила она, или гусь. То ли это была игра вроде «камень, ножницы, бумага». То ли ей хотелось позвонить в колокольчик. Я ей принесла один со сбруи в сарае, но она его сразу отложила в сторону. Гуся у нас не было. Мне и так забот хватало: менять пеленки, замачивать, стирать, развешивать флагами на веревке у крыльца.

Ее имя, сказал Папа.

Мисс Дженет, вам понравится гулять по аллеям. Там живут приличные дамы. Папа говорит – у каждой своя комната. Как в гостинице. Можно отдохнуть. Никаких дел по хозяйству. Хлеб прямо из печи, с маслом. Там своя пекарня и молочная, покупают у фермеров свежие продукты. Кукурузу, помидоры, мясо.

Дел по хозяйству Мама и так никаких не делала уже давным-давно. Пока мы ехали, она качала головой, медленно наклоняя лицо то в одну сторону, то в другую. Сережки, которые я нашла у нее в кармане жакета, были с кисточками, подходившими по цвету к корсажу платья, она чувствовала, как золотые ниточки щекочут подбородок. Плечи она расправила, да так и застыла – ни за что, мол, не встанет и не пойдет, куда поведешь, – и вид у нее от этого был гордый. Будто ничто ее не касается. Наверное, он потому так все и придумал, а еще потому, что вдовец решил раздать женину одежку. И потому что корова издохла. Корову я застала на коленях, не было уже времени бежать на кряж к Дервле за кореньями или вытяжкой из мозговых костей. Папы вечно не было дома, он из города возвращался только к вечеру, привозил керосину, хлеба и сыра. А бывало, что уходил в лес, охотился. На кроликов, фазанов, индюков. Одежду он раздобыл в городе. Прямо ко времени, сказал он, а потом все сразу и закрутилось, мы пристроили младенчиков, чтобы она могла отдохнуть.

Мы будем тебя навещать, мисс Дженет, сказала я. И младенчиков привезем. Принарядим и привезем тебе показать. Ты отдохни, пока они подрастут.

О дитенках пока не переживай, сказал Папа. И стал насвистывать.

Я прислонилась к Маме, головой к плечу, а она прислонилась ко мне, лицом к макушке. Мы так иногда спали ночью. Ей нравилось, чтобы подушки были сзади и чтобы я лежала при ней – и подавала младенчиков. Повозку покачивало, и я уснула, сны закрутились дымками, обрывками того, что она хотела мне сказать, да сил не хватило. Так мы и спали, сомкнувшись, как створки раковины, а солнце опускалось все ниже, и с полей наползали по-летнему теплые сумерки. Хотя на дворе был апрель, и я это помнила, и тут повозка закачалась и заскрипела, потому что он съехал с дороги. В те времена, если кто и выезжал из нашей горной глуши, останавливались не при дорогах, а в сторонке, подальше от глаз. Я почувствовала, что мы въехали в тень бука, и открыла глаза, бук такой большой, крона раскинулась будто крыша циркового шатра, длинные пятнистые ветки свесились до самой земли. Свежая травка под буком была зеленой и мягкой, прямо как в сказке.

Вот бы нам тут пожить, сказала я.

Он застопорил повозку, пустил лошадь пастись. Потом залез ко мне, переложил Маму назад. Дал мне пакетик сушеных яблок. Сказал, это тебе на ужин. Сиди, смотри вперед. И ни звука.

Я почувствовала, как он положил ее, покопошился, услышала, как он распускает ей корсаж. Я туда напихала чистых тряпочек, пеленок, какие еще от младенчиков остались. А то ж дорогое платье молоком перепачкается. Он туда и полез. А младенчики будут без нее плакать. Я услышала, как она тихо выдохнула с облегчением – я раньше такое слышала, когда они насосутся. Бледные кулачки блуждали по ее груди, потом пальчики раскрывались, а сейчас по ней елозили его руки и губы, тоже чтобы насытиться. Лицо у меня горело. Я ничего перед собой не видела и, кажется, слышала плач деточек где-то над полями. Ветки бука шелохнулись в одном месте, потом в другом, скрывая все из виду. А потом повозка начала раскачиваться, и мне захотелось слезть. Я шевельнулась, но тут услышала его хриплый шепот: Тихо. Не поняла, кому это он, ей или мне. Мне порой виделось, как все кругом плывет, а потом вдруг делается плотным, отчетливым и странным. Вот и сейчас нити семян мерцали в обвисших гроздьях, приподнимая крону дерева зыбучей волной, про которую я знала: она существует только в моем зрении. Потом поля зазолотились, травинки вспыхнули, сделались четкими. Блестящие лезвия тянулись к закату, тянули его вниз, озаряли все красным, синим и снова красным, а потом белая вспышка внутри этих красок пронзила меня насквозь.

Когда я проснулась, оказалось, что он переложил меня поближе к Маме, а в небе чернота. Ее голова у меня на груди была теплой и твердой, как нагретый на солнце камень. Я подумала, не лихорадит ли ее, но это я продрогла, потому что не двигалась, а в голове все успокоилось. Мне случалось так провалиться в сон и проснуться на том же месте, только время успевало ускользнуть, когда немножко, когда побольше. Время ушло, а я не заметила. Вокруг пустота, но плавучая, наполненная, и всей боли конец. Дервла говорила, что это теперь у меня потребность такая, что до появления Папы я никогда так не «отдыхала». Я проснулась в таком покое, что и двигалась разве что в мыслях. Над нами сплошные звезды, одни лишь звезды в чернильной тьме, а мы опять на дороге. Тут я начала падать вверх, в ночное небо, а оно убегало прочь, поворачиваясь, будто чашка. Ручку Ковша пересекла падучая звезда. Я увидела пояс Ориона и отодвинула ее в сторону, чтобы сесть и поглядеть на Бетельгейзе и Беллатрикс. Я знала все созвездия, если смотреть от одного к другому, видеть их целиком, как картинки на тарелке.

Тут он позвал меня к себе. Иди сюда, сказал, Коннолли.

Я села с ним рядом. От холода меня трясло, я натянула шерстяную кофту. Сказала ему: надо мне было одеться понаряднее.

И так хорошо, ответил Папа.

Мы ехали по голому холму, поля, насколько видно, лежали плоские, лысые. Кто-то пустил по ним пал – зерно изничтожил, солому оставил. Пал вместо жатвы. Может, в зерне завелся какой жук или грибок – потом и следующий урожай будет потравлен. Фермеры такие поля поджигали факелами. Тому, похоже, уже несколько дней, но дождя не было, запах остался. Пахло подгоревшей жареной кукурузой, сырой почвой, землистый запах висел на тумане с росой в подпаленном воздухе. Дорога пусто катилась сквозь, пыльная, желтая от света луны.

Сразу Войну вспоминаешь, сказал Папа. Одиноко оно, когда все выжжено и мертво до самого горизонта. Мы так и делали, палили их подчистую.

А они палили нас, сказала я.

Это верно, сказал он, но вас так и не сыскали там, за кряжем.

Я не стала говорить, что сыскали и сколько раз – не перечесть. Мама прятала меня в погребе, однажды сунула в руку пучок морковки, которую сорвала, пока мы бежали. Не вылезай ни в коем случае, пока я за тобой не приду! И пихнула меня внутрь. Мне она сказала, когда еще могла говорить, чтобы я про Войну ни гу-гу. Неважно, кто победил, не дело рассказывать обо всем, что было. Я знала, что сторонники рабства проиграли, противники победили и все вернулись разбитыми и неприкаянными.

Эта лачуга, сказал Папа, вдали от глаз. Смотреть не на что, зато в лесу и подъем крутой. Ровной земли нет, ничего не посадишь. Не понимаю, как вы справлялись.

У Мамы огород был немаленький, сказала я, отдельными грядками, тут и там. Две коровы, кур держали побольше, соседки на обмен разное приносили. Дервла на телеге в город ездила, торговала своими вытяжками и кореньями.

Велено ж тебе эту не поминать, сказал Папа.

Я просто о том, что Мама была не такой, как сейчас.

Это точно, сказал он. Да. Бывает, что напряжение спадет, тут человек и в клочья. Хорошо, что я вовремя появился.

Стоны катящейся повозки вгоняли в дрему. Как ни пыталась, я не могла вспомнить, когда он пришел домой. Помнила, что был какой-то праздничный пикник у церкви, флаги на деревьях, флейта и барабан, может, именно по этому поводу. Нет, не оно. Мы после его возвращения к церкви и близко не подходили.

Тебе кое-что знать нужно, сказал он. Девочка, пока месячные не придут, не может забрюхатеть. Женщина, пока грудью кормит, не может забрюхатеть. Мисс Дженет не забрюхатеет.

Так забрюхатела же, сказала я. Пока еще парнишку кормила.

Парнишка уже садился. Полгода ему было. Тогда много времени прошло. Сейчас мало. Мелкие еще когда сядут.

Я ничего не ответила, только посмотрела вперед, где дорога делала поворот.

Хорош парнишка, сказал он и рассмеялся. Этакий горный козлик. Малый еще – а как ходит и как рассуждает. Этот уж точно мой.

Мы все твои, сказала я.

Вдали показалась рощица, длинная, будто сгрудилась целая толпа. Потом, как мы подъехали, деревья распрямились и встали по обе стороны дороги.

Он протянул мне губную гармошку из кармана. Сыграй чего поспокойней, сказал он.

Я сыграла «Кэмптонские скачки»[1], медленно, будто гимн, и чтоб только нам было слышно.

Оставь гармошку себе, сказал он. Ты лучше многих играешь.

Мы уже довольно давно спустились с горы в долину. По бокам росли ивы, стояли плотными рядами, свесив щупальца-ветки. Пошла низина, сзади тянулись выжженные поля.

Облака поднялись повыше, как дело пошло к рассвету. Звезды потускнели, кроме одной-другой. Маме будет ох как одиноко. Некому будет слушать, как она произносит мое имя и другие слова, которые у нее время от времени вылетали, – я же уеду. Вот собирались бы без спешки, я б захватила ее книги, чтобы напоминали о доме. Она говорила, что в это место их привезли в переметных сумках. Впрочем, Мамины книги были и моими книгами, я на каждой написала КонаЛи и в уме составила список:

Мои буквари и хрестоматии Макгаффи раньше были ее.

Словарь мистера Ноя Уэбстера. Открываешь страницу, выбираешь слово с закрытыми глазами.

Наша Библия.

«Мифы Древнего мира», Минотавр и Циклоп, один мается в темных пещерах, другой ослеп на единственный глаз.

«Дети воды. Волшебная сказка для земных детей», стрекозы, прыгучая форель и малыш Том.

Мой Вордсворт.

Мой Теннисон.

Моя «История Американских Штатов».

«Оливер Твист» мистера Чарльза Диккенса.

«Рождественская песнь в прозе. Святочный рассказ с привидениями» тоже мистера Диккенса. Мы на Новый год каждый раз разыгрывали ее по ролям, а Дервла была зрителем.

«Басни Эзопа».

«Сонеты» Шекспира. Мама некоторые знала наизусть, научила меня читать трудные слова.

«Всемирная география».

«Рассказы о созвездиях».

Звезды погасли. Дервла часто говорила, что видит меня с их помощью. Я играла на губной гармошке – не звуки, а выдохи, – а глаза закрыла. Вскоре между звуками появились тихие трели, а потом они стали голосом воды. На мосту, под нами, журчала струя. Воздух кружился, как ласточки, вылетев из норок. Папа остановился прямо на дальнем берегу, наполнить фляжки и напоить лошадь из торбы. Вода протекала насквозь, кобыла нагнула голову, чтобы успеть напиться, пока все не вылилось. Он обливал ее водой, пока грива не намокла и не легла плоско, огладил бока, сдвинув сбрую и повод. В животных он понимал и со всеми обращался одинаково, с силой и уверенностью – что курице скручивал голову, что выманивал лошадь из канавы. Мог присвистнуть, изредка посмотреть одобрительно, а руки все равно тебе говорили, куда идти. Я подошла к воде под мостом, чтобы умыться, попить и справить нужду, где ему не видно. Подумала, приведу-ка Маму и поддерну ей юбки, пусть тоже все сделает укромно. Поток был шумным и свежим, вода журчала, точно колокольчик звонил под мостом, это мог быть звон ее колокольчика, это ее слово, и поблизости никого. Вот бы нам тут и поселиться, тихо и укромно, как русалки, которые живут в прудах и среди камней.

Но когда я вернулась, он уже высадил ее из повозки. Стянул ей панталоны. Он уже наловчился прислоняться к стене или перилам, а теперь вот к повозке, и крепко ее удерживать, задрав ей одежки на голову. Закупоривал ее в слепом мешке, застопорив ей вскинутые руки. Выгибал ее перед собой, точно кувшин носиком вперед; он всегда так ее ставил, когда она при нем мочилась – или он решал, что ей надо. Ляжки у нее были совсем белые и бледные, живот так и висел складкой после близнецов. Он на нее смотрел, пока ей было не двинуться, потом плюнул в ладонь, чтобы ее подтереть.

Я бы ее могла к речке сводить, сказала я.

И всю одежду в грязи б перемазала? Шелка вон какие дорогие.

Она знала, что делать, когда я ее отводила в нужник или сажала на горшок у кровати. Весь дом был из одной большой комнаты. Он мне что днем, что ночью говорил, что́ стыдное, когда не смотреть, но про это никогда не говорил, что оно, мол, стыдное, делал при мне, окликал, если я отворачивалась.

Вот и сейчас окликнул. Иди, панталоны ей подтяни.

Смотрел, как я их поправляю, потом поставил ее на ноги. Опустил все юбки слой за слоем, она опустила руки, схватилась за грудь. У нее, верно, снова набрякло или скоро набрякнет, она оглядывалась по сторонам.

Едем дальше, сказал Папа. Подсади ее назад и смотри, чтобы юбка не запылилась. Сама со мной сядешь.

На второй день в сумерки я увидела огни города, но заранее поняла, что он через него не поедет. Он отыскивал проселки и колеи через поля, у него были с собой кусачки резать колючую проволоку. Потом он ее закручивал обратно, чтобы не заметили. Любил рассуждать обо всем, что умеет. Как хорониться, чтобы тебе было видно, а тебя нет. Какие листья и корни можно есть, пока хоронишься. Как ловить рыбу на погнутую булавку и стебель камыша, наживив белую личинку, какие копошатся под камнями. Как выглядывать норы, где звери прячутся. Как ставить силки из молодых веточек, такие тонкие даже ребенок согнет, а заострить их можно так, что глубоко врезаются в тело. Как находить Полярную звезду. Жить нужно не в городе, а в деревне, затаившись, где людей мало. Как вот мы у себя на кряже. Надо думать, он же нас там и поселил, так что знал потом, где искать.

А это что за город? – спросила я. Там, между холмов.

Еще не Уэстон, ответил он. Еще не на месте. Этот обогнем.

Ты всегда знаешь дорогу.

Куда ехать знаю, сказал он. Бывал тут раньше. Даже и в Уэстоне бывал, еще в шестьдесят четвертом, с налетчиками Уитчера. Лечебницу тогда еще не достроили, но она уже походила на замок. Тогда в нем юнионисты стояли лагерем, только ноги унесли. Мы забрали там все одеяла и обчистили кладовую. Южане тогда питались корой, ну и что удавалось подтибрить. Ну-ка, подержи вожжи. Дай мне гармошку.

Лошадь пошла дальше. Папа откинулся назад, надвинул шляпу, заиграл.

Потом затих. Задремал. «Закемарил на ходу» – так он это называл, – чтобы не свалиться во время переходов. Между сном и явью, так он говорил. Я правила и будто была одна. Мы ехали по сосняку, деревья стояли так близко, что с ветвей долетал запах иголок. На меня глянула большая сова, моргнула круглыми оранжевыми глазами. Огромными-преогромными. Веки помельтешили и снова открылись. Сова вытянулась, распушила вдвое белую грудь, раскрыла острый клюв. Оттуда выскочил язычок, но эхо, похоже, доносилось отовсюду. Потом она расправила и снова сложила большие крылья, загребла воздух, точно воду. Пролетела у меня над головой и скрылась. Я заметила, что белые перья все в черных крапинках.

Папа очнулся. Что это было?

Сова, ответила я. Вылетела из-за деревьев прямо на нас.

Неясыть, что ли?

Может быть.

Он взял поводья. А может, сипуха. Говорят, добрый знак. Ты сипух не видала, они в амбарах живут, а где ты, где амбар.

А ты?

Я что?

У тебя разве был свой амбар?

Конечно, и не один. Это у вас с Мамой в жизни их не водилось.

Он цыкнул языком на лошадь, щелкнул вожжами, и она пошла быстрее.

Я думала о том, что тут вокруг ни одного амбара, а имя и поменять недолго. Маму он назвал, как ему захотелось, – сперва Миссис, а потом – мисс Дженет. И мое имя произносил неправильно, Коннолли вместо КонаЛи. Но сове неважно, как ее зовут. Она живет на воле, может, даже на этих самых соснах, охотится в лесу на мышей, ест птичьи яйца. Папа этого не знал. Он не видел сову, не чувствовал ее взгляда.

Скоро приедем? – спросила я.

Скоро, ответил он. А чуть позже велел мне перелезть к ней и выцедить молоко, аккуратно, чтобы одежду не испачкать. Я перелезла с сиденья назад, легла с ней рядом. Она меня всегда узнавала, когда мы были наедине, вот и сейчас положила мне руки на плечи, чтобы я ей распустила корсаж. Грудь была твердая, горячая. Одну грудь я обложила тряпками, на другую слегка надавила. По лицу хлестнули голубые ниточки молока. Я свернула чашечкой мешок из-под муки, плотно к ней прижала. Сделала все быстро, уже наловчилась. Потом еще долго чувствовала липкое и сладкое на щеке и закрыла ее ладонью, когда она притянула меня к себе. Я заснула голодной и слышала, как вдалеке плачут младенчики, видно, нам теперь до конца дней слушать их плач.

Как рассвело, мы остановились, я села. Папа застопорил повозку на широком проселке. Сбоку проходила железная дорога, дальше ручеек, а за ним начинались городские задворки. С другой стороны зеленел красивый газон. Посыпанная гравием аллея уходила далеко вперед к замку, и каменные стены, высотой в четыре или пять этажей, тянулись по обе стороны, сколько я видела. На участке были и другие дорожки, они пересекались, но самая широкая вела прямо к огромной входной двери. Примерно на полпути был участок земли с фонтаном и небольшим прудом посередине, вокруг расставлены скамейки. Потом аллея вела к каменной лестнице и дверям-аркам в стене здания. Там вроде как должно было быть еще много дверей, потому что дальше тянулись длинные флигели и окон было не сосчитать, над крышей маленькие купола, но дверь была всего одна, хотя я таких больших еще не видела, с овальными окошками из свинцового стекла по обе стороны, а сверху пирамида фрамуги, такая же. Широкие дворцовые двери для принца или принцессы. Было тихо. Небо розовело. Только рассвело, и каменные стены выглядели скорее голубыми, чем серыми. Была еще часовая башня, а над нею шпиль, будто церковный. Без креста, только с острием.

Говорил я тебе? Двести футов высотой.

Прямо чудо, сказала я.

Он дал мне круглое зеркальце размером с мою ладонь. Оправься, сказал. Глаза сонные протри. Разбуди ее, и чтоб выглядела как надо. Волосы убраны, юбки не задираются. И зеркало верни. Оно у меня с тех пор, как я попал в эти края, – можно сказать, талисман.

Она, увидев, что мы смотрим, поднялась. Он тоже поднялся и стал затягивать ей корсаж. Потом встряхнул юбки, застегнул пряжки на талии, чтобы было видно фигуру. Она сделалась как песочные часы, грудь большая, талия осиная, юбки опали вниз по кругу.

Я повернулась посмотреть, где она теперь будет. Ворот не было, входи когда хочешь. Надпись медными буквами: «Лечебница для душевнобольных "Транс-Аллегейни"». Ни шороха – ни внутри, ни снаружи.

Это не для приблуд всяких, сказал Папа. Для приличных людей. Она, пока молчит, вполне сойдет за приличную.

Она не душевнобольная, сказала я. Она мне, бывает, слова говорит.

Слова? Они тут сразу поймут, что ей нужны отдых и лечение. В таких местах лечить умеют. Он зыркнул на меня. Давай шевелись, сказал он. Помоги ей. Приличной даме полагается помощь.

Я слезла, все сжимая зеркальце в руке. Он передал мне саквояж, я потянулась к ее руке. Он придерживал ее за локоть, пока она не спустилась. Встала со мной рядом, застыла как лань, прислушалась. Не к нему, а к камням здания, которое тянулось вверх и вперед и растопыривалось в обе стороны. Над камнем кое-где висели клочья тумана, над куполами и пустыми окнами, над высокими соснами и дубами, над скамейками, где никого.

Отвести ее внутрь? – спросила я.

Без тебя она не пойдет, сказал он. Потом сел поудобнее, отложил вожжи и вперил в меня взгляд. Коннолли, сказал он. Сколько тебе лет?

Должен бы сам знать, но я ему сказала. В конце декабря тринадцать исполнится. Родилась, когда ты уже уехал.

Родилась в шестьдесят первом году, когда обе стороны собирали армии. Рослая для своих лет, но больно тощая. На такую костлявую мужик не позарится. Я уж подумывал. Но ты останешься с ней.

Здесь?

Тут крыша есть. Там ничего не осталось. Все роздано.

Роздано?

Ты меня слушаешь?

Да, сэр, сказала я, потому что он любил такое обращение.

Он подался вперед и протянул ко мне палец, палец уперся в горло, туда, где мелкая косточка. Тогда слушай, сказал он. Никакой я тебе не Папа и никогда им не был. Я в жисть не видал ни тебя, ни твою маму, пока на вас не наткнулся, и имени моего ты не знаешь.

Это было правдой. Она никогда не звала его по имени. Просто он с самого начала велел называть себя Папой, а она не возражала.

Женщине с больной головой троих мелких не поднять, сказал он, да еще без коровы и без мужика, с одною тобой в помощниках. Я ей помочь не могу, потому как все равно к ней полезу, если останусь.

Я переглотнула, палец его уперся крепче. Я думала захрипеть, но только задержала дыхание.

Так что меня не ищи, сказал он, и не говори никому, откуда вы. Я вас сюда подвез по доброте душевной. Вы шли по дороге, я увидел приличную женщину, которой помощь нужна, и привез вас сюда. Мне по пути было. Повтори.

Ты привез нас сюда, сказала я. Тебе было по пути.

Молоко у нее уйдет через неделю. До тех пор следи, чтоб не заметили. Знаешь, что делать. Мисс Дженет приличная женщина, без родных и без иждивенцев. Ты ей не родня, ты служанка. Тебе, кроме как быть при ней, деваться некуда. Если погонят, скажешь, у тебя припадки.

У меня нет припадков.

Есть, и они это скоро заметят. Ты огни видишь. Больше никто не видит огней. Скажи, чтоб тебе комнату дали с ней рядом, чтоб она не психовала. Через коридор или через стену. Ни с кем не спорь и не препирайся, а то вас разлучат.

Сэр? – сказала я.

Времена трудные, сказал он и дернул вожжи. Расскажешь все как надо.

Повозка уже двинулась, и эти слова прилетели назад вместе с пылью.

Число душевнобольных, помещенных в одну лечебницу, не должно превосходить двести пятьдесят человек… поскольку в переполненном заведении невозможно обеспечивать должное благополучие пациентов.

ДОКТОР ТОМАС СТОРИ КИРКБРАЙД, 1854 ГОД

Было бы гораздо лучше, если бы мы приехали ночью, чтобы никто не видел, чтобы я успела все обдумать, но небо все светлело, времени не было. Я положила зеркальце в карман, подхватила Мамин саквояж, взяла ее за руку. Мы медленно пошли по посыпанной гравием дороге.

Мисс Дженет, сказала я. Мы сделаем в этом месте остановку в пути. Многие тут останавливаются на несколько недель отдохнуть. Надеюсь, я буду с тобой рядом.

Она приподняла юбки спереди, как положено дамам на немощеной дорожке. Мы дошли до круглого пруда, Мама повернулась, чтобы его обойти, а не пошла прямо. Пруд был обложен кирпичом, фонтан стоял на черном железном пьедестале. Вода пузырилась струйкой, тихонько выливаясь на пьедестал, а потом в пруд. Бесшумно и занятно. Мне захотелось залезть на кирпичи и посидеть у пруда, чтобы услышать воду. Папа, помнится, говорил, что там есть рыбы. На деле не было. Я повернулась, чтобы идти дальше, но Мама, оказывается, села на чугунную скамейку. Я села рядом, гадая, не видит ли нас кто. Если спросят, скажу, что больно уж тут спокойно и зелено, пусть даже еще совсем рано. Полукруглые чугунные скамейки стояли и тут, и там.

Спрашивать ее про Папу было бессмысленно, правда это или он соврал из-за того, что детей слишком много и скоро зима. Мы жили поодаль от соседей, а небольшие фермы среди кряжей в годы Войны постоянно то пустели, то оживали, то пустели снова. Родни у нас, насколько я знала, не было, из близких одна только Дервла. Мы жили в Вирджинии, но здесь уже не Вирджиния. Я знала от Папы, что название нашего штата менялось несколько раз, что Западная Вирджиния предала южан и выступила за юнионистов. Если Папа был за южан, то я тогда за юнионистов, и Мама точно была со мной одного мнения, пусть даже и хранила кобальтовую тарелочку с видом гавани в Чарлстоне в Южной Каролине, с широкими реками и облачным небом. Тарелочка висела в проволочной рамке над железной раковиной, металлические зубы крепко держали мелкие волны и стрелки компаса. Теперь ее отдали, как и все остальное.

Если он не мой папа, так и не имел он права ничего отдавать, кроме младенчиков, да и они были еще и Мамины, и мои. Я подумала, стоит ли сходить к шерифу в этом странном месте. Нет. Зимой будет холодно. Мне дом не согреть. Я слышала, как она подступает, как дует по горам и гремит деревьями в лощинах, как воет, клацает, плюется снегом, и я посмотрела в дальний конец лужайки. В траве прыгал кролик, присел, понюхал воздух и припустил к зданию. И нам теперь стучать в большую черную дверь, чтобы открыли.

Мне никак было не решиться дернуть шнурок звонка, я ж всех перебужу, но я поставила Маму с собой рядом и постучала. Звук такой, что сама еле услышала. Моя ладонь казалась прихлопнутым мотыльком на этой огромной черной двери, стук, еще стук, но колотить и настаивать я не стала. Просто шептала тому, кто наверняка нас уже заметил, ночному дежурному или дежурным. Кто-то наверняка увидел наше приближение сквозь эти длинные-длинные ряды окон. Наверняка теперь впустит или прогонит.

Я чуть подождала, так ведь положено воспитанным людям, потом стала стучать снова. Удар за ударом, мне уж захотелось стать кроликом, мелким и юрким, у которого поблизости норка. Почувствовала, как Мама потянулась ко мне, и обняла ее рукой за талию. Роста мы были почти одинакового, но весила она в добрых два раза больше, а еще она вымоталась, потому что редко вставала с кровати, почти два дня тряслась в телеге по ухабам, сидела или лежала на солнце или в темноте, постоянно привязанная за лодыжку, чтоб не сбежала и не стала вырываться. Может, она и у фонтана села только потому, что не могла идти дальше. Меня эта мысль так перепугала, что я стала стучать снова, уже без передышки. Я сама спала совсем мало, и мне вдруг представилась сова – она спикировала прямо сюда, к высокой двери, того и гляди пырнет меня острыми когтями. Ее крик разнесся по всему парку.

А потом я услышала, как открывается замок, скрипит щеколда, дверь приотворяется. На нас уставился высокий широкоплечий мужчина. Одет он был почти как кондуктор в поезде, весь в черном, в круглой фуражке c круглым околышем. На левом глазу у него была повязка от брови до скулы, ниже белесый шрам. В те времена, особенно в городах, никто не удивлялся и не пугался, увидев забинтованного или покалеченного. Такие инвалиды не могли вернуться на фермы. Много было раненых и изувеченных на Войне, в основном молодых – старики после таких ранений просто не выживали. Я не могла понять, молод этот человек или нет. Мне все казались старыми, я и себя считала такой же. Я не росла среди детей. Маме было за тридцать, а я все последние годы была ей скорее сестрой, чем дочерью. Папа меня называл старой бабкой, а ее королевой фей.

Я велела голосу не дрожать. Добрый день, сказала я. Я привезла мисс Дженет, на отдых и на лечение.

Персонал в такое время не принимает, сказал он. Приходите после девяти.

Сэр, я прошу прощения за ранний час. Но мы прибыли издалека…

И тут меня швырнуло прямо на него, потому что Мама навалилась сзади всем телом. Я упала в дверной проем, ударилась ребрами о мраморный порог, почувствовала, как он освободил меня от ее веса, а дверь распахнулась настежь. Одной рукой он поставил меня на ноги, другой захлопнул за нами дверь, задвинул щеколду. А потом понес Маму по пустому круглому залу, который мне показался огромным, понес как ребенка.

Я побежала вдогонку с саквояжем, стараясь не отставать. Она ослабела, объясняла я. Мы почти ничего не ели и не пили…

Он остановился, положил ее на кушетку, достал пузырек из кармана. Нашатырный спирт, сказал он, аммоний, сейчас очнется. Вытащил из пузырька пробку, поднес его ей к носу.

Она дернулась, втянула воздух, ахнула, открыла глаза прямо ему в склоненное лицо. Глаза расширились, будто она его узнала. Разумеется, нет, а по мне, уже то было хорошо, что она не напугалась и не закричала. Тут я заметила, что накладка у него на глазу не из ткани, а из чего-то твердого, латуни или металла, обшитого фетром, а удерживает ее ремешок. На виске шрам, похожий на разверстый цветок, тянется под фуражку и черные космы, но она, похоже, почувствовала в нем нежданного защитника или советчика. А потом он сделал шаг назад, она обвела комнату диким взглядом – явно не вспомнила, как мы сюда попали. Глянув мне за спину, увидела, в каком длинном помещении мы оказались.

Я протянула руку, взяла ее за плечо. Мисс Дженет – вспомнила, как надо говорить, – вам сделалось дурно. Мы приехали в Лечебницу, чтобы вы отдохнули…

Я позову Матрону, сказал наш благодетель. Повара еще не пришли, но я вам найду подкрепиться. Я О'Шей, ночной страж. Вы идти можете, мисс? Она не ответила, тогда он посмотрел на меня. Давай, девочка, веди ее. И развернулся.

Мы из конца в конец пересекли залу, круглую, как часовая башня, что этажа на три выше. Вдоль стены стояла мебель, диваны и кресла, как будто в таком огромном помещении можно сойтись для беседы. Наши башмаки, мои и Мамины, клацали по мраморному полу. Он шагал бесшумно, хотя такой крупный. Потом я увидела – у него на башмаки надеты толстые шерстяные носки.

Он показал зна́ком, чтобы мы ждали на деревянной скамье рядом с альковом, за которым, похоже, находилась чья-то комната. Принес нам две чашки кофе с молоком. К нему жался какой-то странный ребенок. Парнишка-недоросток, один глаз голубой, другой белесый, зрачок почти весь заплыл дымкой. Поверх обычной одежды на нем был длинный женский плащ, пушистые светлые волосы облачком спускались на плечи. Мужчина его вроде как не замечал, а потом говорит: эй, малец, – с укором, чтобы тот на нас не таращился. Они ушли в альков. Ночной Страж вернулся с тарелкой холодных пресных лепешек, политых патокой из сорго. Мы ели с тарелки, которую я пристроила на коленях, хотя по всей большой зале стояли пустые стулья и диваны, а перед ними столики. Кофе был почти горячий, мы его сразу выпили. Плотное тесто жареных лепешек на вкус оказалось свежим, я их нарезала, чтобы можно было есть одновременно. Вложила вилку Маме в руку. Через секунду она бросила взгляд на рослого незнакомца и начала есть. Я тоже ела, а он стоял рядом, будто бы хотел, чтобы мы управлялись побыстрее, а потом, когда на лестнице у нас над головами раздались тяжелые шаги, потянулся к тарелке. Я положила Маме в рот последний кусок, он торопливо забрал тарелку и вилки. Вытерев рукой рот и себе, и Маме, я подумала про Папину руку и оттолкнула эту мысль, как черную волну, которая может нагнать и смести. Его тут нет. Да, это не дом, но здесь можно укрыться, если мне позволят быть с ней рядом. Я встала, положив Маме ладонь на локоть, чтобы и она встала тоже, и посмотрела на того, кто нас впустил. Он, видимо, кого-то вызвал и теперь почтительно ждал. Ребенок исчез без следа.

Возражения против ночных стражей… свидетельствуют лишь об одном: обязанности эти исполняют неподходящие люди… [Они] должны научиться открывать двери… как можно более бесшумно… и, перемещаясь по палатам, постоянно носить мягкую обувь.

ДОКТОР ТОМАС СТОРИ КИРКБРАЙД, 1854 ГОД

Вскользь, в поворот, бегом и снова вскользь ночью по коридорам, где палаты, на башмаках носки, как у Ночного Стража, тихонечко из одного перехода в другой. За Ночным Стражем, скрытно или вблизи, пока он не покажет: Стой. Даст Плевелу вцепиться в сильный кулак, покачает взад-вперед, вниз-вверх. Плевел как перышко. Потом дальше в обход. Ночной Страж в мужских палатах, досматриваю, говорит, смотрит в прорези в дверях, на всех, кто спит, говорит, бормочет. Плевел тайком следом, можно ему только в Мужскую Палату «Д», ждать по углам, пока Ночной Страж проверяет дальние палаты и запирает стальные заграждения. Плевел с дивана на кресло, вскользь туда, вскользь сюда, потом сядет к стенке ждать. Ночной Страж поговорит с Санитарами, большими мужчинами с тихим голосом. Плевел играет с пряжей в кармане, с сучком и своей круглой свинцовой ложкой, ложкой-копалкой без ручки. Наматывает пряжу на копалку, пока сучок ее не стянет, прикручивает одно к другому, пока взгляд не успокоится. Спит полуоткрыв глаза, чувствует мягкий тяжелый шаг Ночного Стража по этажу, как он снова останавливается у каждой двери в Мужской Палате «Д». Д – «добродушные», шутят джентльмены, Е – «егозливые», кивая приятелям за играми, процедурами, в беседках на Большой Лужайке. Ж – «жалобные», этим никаких привилегий. Плевела пускают туда, сюда, вскользь через большие двери в палаты, которые запирает за ними Ночной Страж, вскользь повсюду, поперек через залу-ротонду к алькову за занавеской, который прячется под лестницей в женские палаты. Ночной Страж занимается завтраком, который повара оставляют ему в оловянных судках, а холодную воду и молоко – в переносном леднике. В алькове меховая тьма, а по большому залу уже ползут полоски света. Плевел первым слышит стук. Вскользь за Ночным Стражем к массивному входу, стоит в сторонке, тише тихого, смотрит в узкие окошки из свинцового стекла сбоку от двери. Розовый край рассвета на небе. Дама в дорогом платье, девочка стучит. Ночной Страж велит уйти в альков. Тут оставайся, мальчик, и ни звука. Слышал? Плевел вскользь по начищенному полу, юрк за занавеску. Не видит, только слышит, пока Ночной Страж не сажает их рядом. Дает молока с кофе и завтрак, который иначе разделил бы с Плевелом. Плевел за занавеской. Смотрит, что там. Дама в дорогом платье как девочка, а девочка при ней старшая, нарезает лепешки. Дама глядит на Плевела. Он знает, она запросто видит сквозь занавеску. Переводит быстрый острый взгляд на Ночного Стража. Знает и вглядывается, потом отворачивается, захлопывается плотно. Она останется. Девочка уйдет. Они от них уходят, оно всегда так, это говорит Гексум, старшая повариха, привели и ушли с концами. Те уходят, эти остаются. Плевел дергает засаленный воротник плаща, тянет обтерханные края к шее, к лицу. Теплый, заношенный, запах пыли, запах амбара. Уцепиться за вещь, за запах. Он когда-то был тебе одеялком, малыш, стащила с нее, да тебя в него и завернула. Плевел знает садок у Гексум в комнате, где она его держала, выскобленный дочиста дощатый садок из коровника, куда отправляли новорожденных телят, пока доили коров. Прямо этакая комнатка, выше его ростом, она там до сих пор стоит, потому что он любит забраться внутрь, а она сверху навернет простыню, опустит свои телеса на руки да на колени и смотрит на него. В пещерку к себе залез, да, Детка? Это ж старая Гексум тебя поднимала, уж мне ль не знать, пока не подрос и не стал подниматься сам. Копошился там, и ни звука, только шептал да гулил. Странноват для найденыша, да еще и с одним голубым глазом. Но Гексум-то знает – ты у нее зорче сойки или вороны. Посверк через все поле увидишь, мышку взглядом из норы выманишь. Ты, Плевел, у нас молодчина. Ну, покажи, какой ты шустрый. Он и показывает. Шаг вперед, красуется перед девочкой. Ночной Страж не видит. А Плевел знает. Кто остается. Кто уходит. Девочка уйдет. За толстую стену двери, по каменным ступеням, по гравиевым аллеям, мимо плещущего серебром фонтана, на дорогу и в город. Другие остаются в коридорах и палатах, в саду, гуляют в лесу и в парке, пока не уснут вечным сном на кладбище. Эти старики, а меж них и молодые, и мама его безымянная тоже меж них, остаются здесь дольше всех. Одни номера. Длинные-длинные ровные ряды. Он слышит их, тяжелые шаги Матроны на лестнице внизу. Шаг назад. Тихо, тихохонько. Его скрывает бархатная занавеска, но он выглядывает наружу, видит, как Ночной Страж прячется прямо на виду, смотрит сквозь Матрону, сквозь воздух, который она тянет за собой, сквозь день, что сжимается в комочек. Матрона поворачивается, уходит, тащит за собой девочку. Матрона ведет девочку, не прикасаясь, тащит, дама следует за ними.

Матроны… среди нас, врачей, есть особо предприимчивые, они считают, что в лечебнице не нужна Хозяйка или Матрона, но мне представляется, что этот вывод проистекает из того… что на эти должности выбирают неподходящих лиц…

ДОКТОР ТОМАС СТОРИ КИРКБРАЙД, 1854 ГОД

Была она широкой и дородной, как стена, которую не сдвинешь. Только мы встали, она появилась из двустворчатой двери, за которой находилась лестница, кивнула и пошла показывать дорогу. В том, что мы за ней последуем, даже и не сомневалась. Длинный передник и платье были черными, чуть белого тюля у горла. Лоскут того же белого тюля приколот к голове поверх толстых седых кос. Она провела нас в кабинет с надписью «Регистратура» на дверях и села за большой письменный стол. Там стояли три стула. Я посадила Маму на стул слева, сама села напротив, расправила спину и застыла. Женщина опустила глаза, вытащила из фартука конторскую книжицу, я посмотрела на Маму, увидела, что и она по струнке вытянулась. Взгляд блуждает, как будто перед нею совсем другая комната или вообще никакой, но сидит тихо.

Женщина в черном подняла от книжицы глаза и вгляделась в меня сквозь очки. Добрый день, сказала она. Вы наверняка сильно утомились.

Ох да, мэм. Спасибо за кофе. Лепешки с патокой согрели нас с дороги.

Она посмотрела на меня очень странно. Похоже, про еду я заговорила зря, поэтому про мальчика решила даже не упоминать.

Я миссис Бауман, сказала она, немного помолчав, больничная Матрона, старшая над Санитарами, прислугой и хозяйственными работниками. Час ранний, так что расспрашивать вас буду я. Сейчас пять, сотрудники придут к шести, чтобы подготовить пациентов к завтраку. Я зайду за вами в полдень, провожу вас к главному врачу, доктору Томасу Стори. Он проконсультирует вас касательно диагноза и лечения.

Доктор Стори?

Да, милочка. Вы про него слышали?

Нет. Просто… необычная фамилия.

Он квакер, из Филадельфии.

Я кивнула, потому что заметила – ей приятно это говорить. Про Филадельфию я почти ничего не знала. Знала только, что у квакеров нет духовников и даже пасторов.

Здесь к его фамилии давно привыкли. Он прошел обучение у своего дяди, доктора Томаса Стори Киркбрайда из Пенсильванской клиники, так же как и я. Впустил вас наш ночной страж, мистер Джон О'Шей. Миссис Гексум заправляет кухней и столовыми. Решения касательно режима дня каждой пациентки единолично принимает доктор Стори, он же консультирует в мужских палатах.

Да, мэм. Надеюсь, мне разрешат остаться с мисс Дженет… чтобы ей помогать…

Вы проживаете в этом штате? Можете это доказать?

Да, проживаем, мэм. Ехали сюда двое суток.

Ночной страж мистер О'Шей видел, что в лечебницу вас доставила повозка. По его словам, перед рассветом. Ваши родные должны были зайти и зарегистрировать вас.

Он не родня. Просто увидел, как мы идем по дороге, и подвез сюда. Сказал, что ему по пути, что увидел приличную женщину, которой помощь нужна. Она, понимаете ли, почти не говорит.

Так она немая? С рождения?

Нет. Насколько я знаю, нет.

В остальном она здорова? Как правило, больных привозят с эпикризом. Мы здесь не диагностируем и не лечим физические заболевания.

Да, она здорова. Просто… притихла от одиночества, из-за Войны и вообще. Я работала в семье ее соседей, они теперь на Север уехали к родне. Попросили меня заглядывать к мисс Дженет, носить ей еду. Она после Войны из дому не выходила. А потом дом ее сгорел, ну совсем ничего не осталось. Она пошла прочь, я ее нагнала. Назад поворачивать отказывалась, мы так и шли. Который на повозке велел мне везти ее сюда. Сказал, тут хорошее место, она сможет отдохнуть среди приличных людей.

Звать его как? Она опустила глаза в книжицу, в руке перо.

Он не назвался. Мы просто ехали у него в повозке сзади. Только сказал – пускают приличных…

Мы здесь всех лечим, сказала она, кого как надо.

Миссис Бауман, сказала я. Я привезла мисс Дженет и надеюсь, что мне позволят за ней ухаживать. Она ко мне привыкла.

Сама ты здорова.

Безусловно, мэм.

Звать как?

Коннолли.

Сколько тебе, Коннолли, лет?

Шестнадцать, и я с детства работала.

Коннолли – фамилия, а имя как?

Элиза, сказала я, всплыло почему-то это имя.

Мама моргнула, как будто Элиза ей не по нраву. Я затаила дыхание…

Миссис Бауман подалась вперед.

Да, сказала я тогда, я Элиза.

Делать что умеешь?

Готовить, гладить, убирать, читать больным, все такое. Я молода, но трудиться научена. И у меня призвание работать с тревожными и у кого спутанный рассудок.

Миссис Бауман кивнула. А рекомендации?

Нет их… те, на кого я работала, торопились, когда уезжали на Север. И в тот же день пожар… у мисс Дженет был самый дорогой дом во всей округе. Начался страшный переполох, а я за ней пошла, она же совсем беззащитная. Можно сказать, она моя рекомендация. Два дня она у меня была смирной, без отдыха и без крыши над головой, и сюда я ее доставила.

Я сама удивлялась, что так складно лгу. Ложь – зло. Но все истории ложь, а я их так много помнила. Знала, что нельзя говорить никому, кто являлся к нам на кряж. Далеко мы оттуда. И как теперь назад вернемся? Я вдавила ногти в ладонь, чтобы про это не думать.

Миссис Бауман не ответила, обратилась к Маме. Мисс Дженет, сказала она. «Дженет» – это ваше имя или фамилия?

Скажи ей, подумала я. Скажи ей свое имя. Я уж почти выросла, а имени ее так и не знала, и нашей фамилии тоже, потому что Дервла их никогда не произносила, а Маму называла Родненькая, не по имени. Но Мама только поглядела на меня. На губах ее появилась дрожащая улыбка.

Мисс Дженет, сказала миссис Бауман. Вы знаете Элизу?

Мама наклонила ко мне голову и вытянула руку, ища мою. На глазах ее выступили слезы.

Я могу жить с ней в одной комнате, сказала я. Спать на полу. Она слабенькая и тихая. Я бы не хотела, чтобы ее… тревожили, а она потом не сможет рассказать.

Мисс Коннолли, мужские и женские палаты, разумеется, расположены строго отдельно. Женщин кормят первыми, мужчин потом. Даже прогулочные дорожки за Лечебницей, где пациенты дышат воздухом, проложены отдельно. У каждого пациента отдельная палата с окном и фрамугой, это наша особая гордость. Вентиляция и горный воздух, физические упражнения и режим дня. Пока можете сопроводить мисс Дженет к ней в комнату, к вечеру мы решим, как с вами поступить.

Понятно. Я вам очень благодарна, миссис Бауман.

Отведу вас наверх, в Женскую Палату «Б». Пациентки из Палаты «В» должны доказать, что достойны привилегий. В палатах «А» и «Б» находятся спокойные пациентки, им положено принимать участие в лечебных и прочих мероприятиях.

У меня в горле будто застрял кусок льда. Мисс Дженет придется принимать участие. Но мы уже встали и вышли из кабинета, пересекли по мраморному полу большую круглую залу, открыли бесшумную дверь, за которой находилась лестница. Миссис Бауман шла первой, поднималась по ступеням, Мама держалась за мою руку, опустив глаза в пол. Я вцепилась в круглые перила из красного дерева и смотрела вверх – лестница уходила по спирали от этажа к этажу. Между резными балясинами сияли приглушенные краски – розовая, желтая, голубая. Каждый этаж был выкрашен в свой цвет, оттенки выбраны так, чтобы разогнать тени и утешить болящих. Верхний этаж даже при свете дня казался темным, и меня закачало при мысли, что можно там встать у перил и посмотреть не вверх, а вниз. Мы добрались до первой просторной площадки – розовые оштукатуренные стены, на стене медная табличка: «Палата "А"». Я заметила, что двери в соседний флигель заперты на крепкий засов с висячими замками. Мы пошли дальше, я надеялась, что на сегодня миссис Бауман закончила свои расспросы. У меня из головы вылетели все подробности нашей истории. Лестница, похоже, тут единственный путь, и я просто помогала Маме не отставать, держаться за плотным черным пятном – миссис Бауман. Подумала: а если она оступится и раздавит нас обеих? – но вот мы добрались до второй площадки. Я не стала смотреть на запертый флигель напротив. Тут стены были приятного бледно-желтого оттенка, на медной табличке рядом с прочной дверью было написано: «Палата "Б"». Миссис Бауман вытащила из передника кольцо с ключами, вставила один из них в замок желтой палаты. Распахнула дверь.

Заходим сюда, сказала она. Я должна за нами запереть.

Мы прошли мимо нее в Палату «Б», широкий коридор тянулся вдаль, разделенный на отрезки арочными проемами. На деревянных полах встык лежали ковры, круглые, где коридор расширялся, квадратные в промежутках, вдоль стен стояли диваны и кресла-качалки. Коридор был очень широким и даже напоминал длинную бледно-желтую залу, арки и каемка на высоких потолках были небесной голубизны. Папа сказал правду про пальмы, они стояли повсюду в больших горшках, было и много других лиственных растений размером с деревца. В двустворчатые двери в конце вливался свет. В круглых люстрах на потолке горел газ.